在冻结过程中,食品所含水分要结冰,鱼、肉、禽等动物性食品若不经前处理直接冻结,解冻后的感官品质变化不大,但水果、蔬菜类植物性食品若不经前处理直接冻结,解冻后的感官品质就会明显恶化。所以蔬菜冻前须进行烫漂,水果要进行加糖或糖液等前处理后再去冻结。如何把食品冻结过程中水变成冰结晶及低温造成的影响减小或抑制到最低限度,是冻结工序中必须考虑的技术关键。

(一)物理变化

1.体积膨胀、产生内压 水在4℃时体积最小,因而密度最大,为1000kg/m3。0℃时水结成冰,体积约增加9%,在食品中体积约增加6%。冰的温度每下降1℃,其体积收缩0.01%~0.005%。两者相比,膨胀比收缩大得多,所以含水分多的食品冻结时体积会膨胀。

食品冻结时,首先是表面水分结冰,然后冰层逐渐向内部延伸。当内部的水分因冻结而体积膨胀时,会受到外部冻结层的阻碍,产生内压称作冻结膨胀压,纯理论计算其数值可高达8.7MPa。当外层受不了这样的内压时就会破裂,逐渐使内压消失。如采用-196℃的液氮冻结金枪鱼时,由于厚度较大,冻品会发生龟裂,这就是内压造成的。如在用-40℃的氯化钙盐水浸渍或喷淋冻结金枪鱼时,采用均温处理的二段冻结方式,先将鱼体降温至中心温度接近冻结点,取出放入-15℃的空气或盐水中使鱼体各部位温度趋于均匀,然后再用-40℃的氯化钙盐水浸渍或喷淋冻结至终点,可防止鱼体表面龟裂现象的发生。此外,冻结过程中水变成冰晶后,体积膨胀使体液中溶解的气体从液相中游离出来,加大了食品内部的压力。此外,在内压作用下可使内脏的酶类挤出、红细胞崩溃、脂肪向表层移动等,并因血球膜破坏,血红蛋白流出,加速了肉的变色。如冻结鳕鱼肉的海绵化,就是由于鳕鱼肉的体液中含有较多的氮气,随着水分冻结的进行成为游离的氮气,其体积迅速膨胀产生的压力将未冻结的水分挤出细胞外,在细胞外形成冰结晶所致。这种细胞外的冻结,使细胞内的蛋白质变性而失去保水能力,解冻后不能复原,成为富含水分并有很多小孔的海绵状肉质。严重的时候,用刀子切开,其肉的断面像蜂巢,食味变淡。

2.物理特性的变化

(1)比热容。比热容是单位质量的物体温度升高或降低1K(℃)所吸收或放出的热量。在一定压力下水的比热容为4.18kJ/(kg·K)(即相当于1kcal/(kg·K)),冰的比热容为2.0kJ/(kg·K)(即相当于0.48kcal/(kg·K)),约是水的一半。

食品的比热容随含水率而异,含水率高的食品比热容大,而含脂量多的食品比热容小。对于有一定含水率的食品来说,冻结点以上的比热容要比冻结点以下的大。比热容大的食品在冷却和冻结时需要的冷量大,解冻时需要的热量多。

食品比热容的近似计算式(Siebel式)如下:

c=3.35w+0.84(冻结点以上)

c′=1.26w+0.84(冻结点以下)

式中 w——食品中水分的含量。

该近似计算式的计算值与实测值有很好的一致性。但是,在食品冻结过程中,随着时间的推移,冻结率在不断变化,会对食品的比热容带来影响,因此需根据食品的品温求出冻结率,对比热容进行修正。

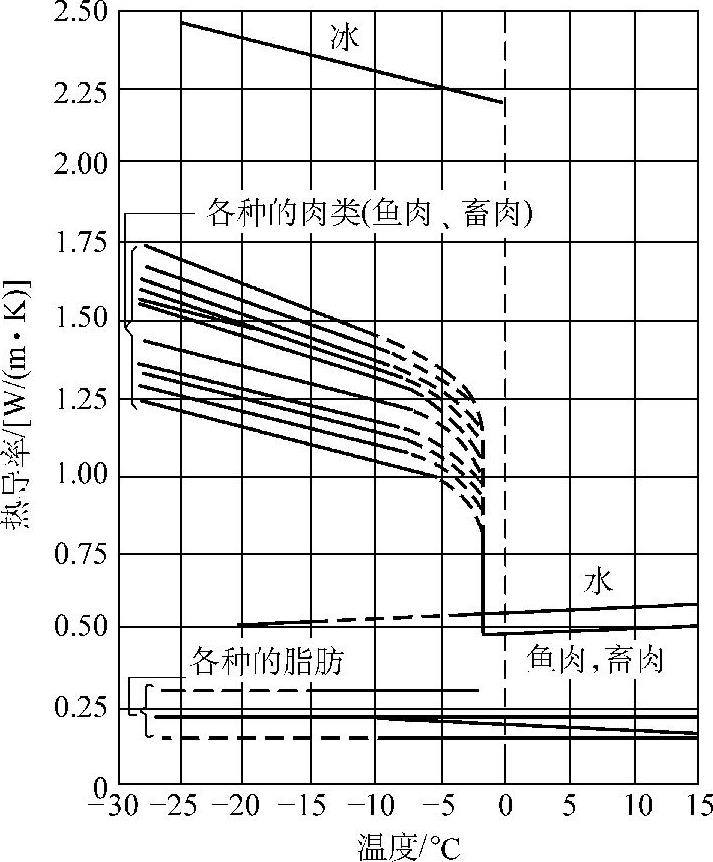

(2)热导率。构成食品主要物质的热导率查表3⁃11。水的热导率为0.6W/(m·K);冰的热导率为2.21W/(m·K),约为水的4倍;其他成分的热导率基本上是一定的,但因为水在食品中的含量是很高的,当温度下降,食品中的水分开始结冰的同时,热导率就变大(见图3⁃11),食品的冻结速度加快。

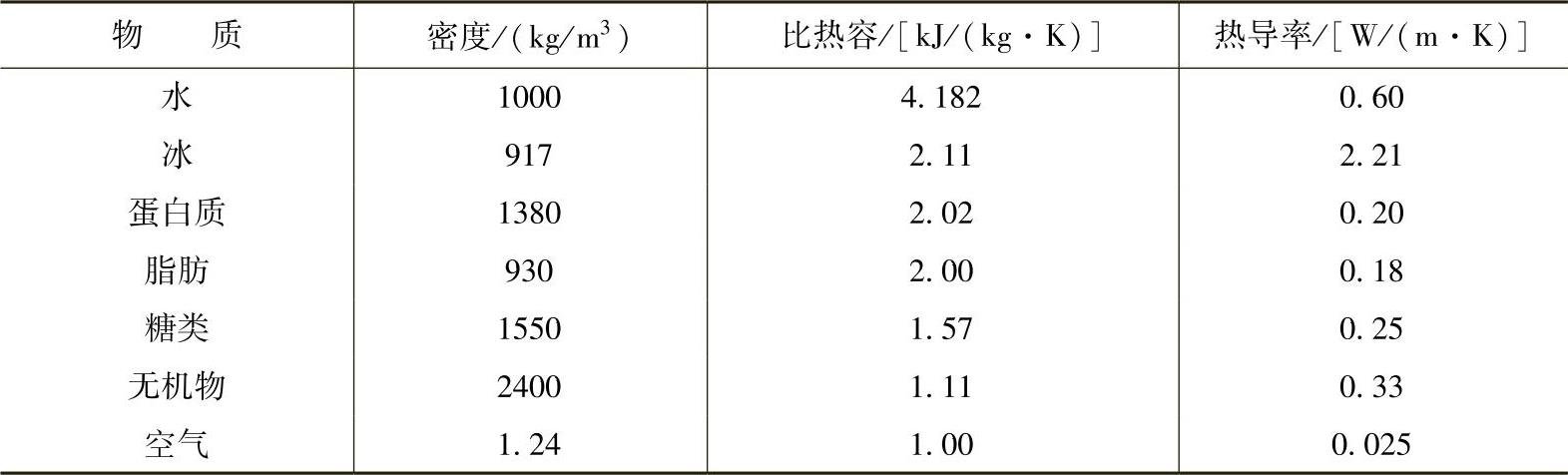

表3⁃11 食品构成物质的密度与热的特性

另一方面,冻结食品解冻时,冰层由外向内逐渐融解成水,热导率减小,热量的移动受到抑制,解冻速度就变慢。此外,食品的热导率还受含脂量的影响,含脂量高则热导率小。热导率还与热流方向有关,当热的移动方向与肌肉组织垂直时热导率小,平行时则大。

图3⁃11 多种食品的热导率随温度的变化

3.体液流失 食品经过冻结、解冻后,内部冰晶融解成水,如不能被组织、细胞吸收回复到原来的状态,这部分水分就分离出来成为流失液。流失液不仅是水,还包括溶于水的成分,如蛋白质、盐类、维生素类等。体液流失使食品的质量减少,营养成分、风味亦受损失。因此,流失液的产生率成为评定冻品质量的指标之一。

解冻时水分不能被组织吸收,是因为食品中的蛋白质、淀粉等成分的持水能力因冻结和冻藏中的不可逆变化而丧失,由保水性变成脱水性所致。体液的流出是由于肉质组织在冻结过程中产生冰结晶受到的机械损伤所造成的。损伤严重时,肉质间的空隙大,内部冰晶融解的水通过这些空隙向外流出;机械损伤轻微时,内部冰晶融解的水因毛细管作用被保留在肉质中,加压时才向外流失。冻结时食品内物理变化越大,解冻时体液流失也越多。

一般而言,如果食品原料新鲜,冻结速度快,冻藏温度低且波动小,冷藏期短,则解冻时流失液少。若含水率高,流失液亦多,如鱼和肉比,鱼的含水率高故流失液多;叶菜类和豆类相比,叶菜类流失液多。经冻结前处理如加盐、糖、磷酸盐时流失液少。食品原料切得越细小,流失液越多。

4.干耗 食品冻结过程中,因食品中的水分从表面蒸发,造成食品的质量减少,俗称“干耗”。干耗不仅会给企业造成很大的经济损失,还给冻品的品质和外观带来影响。例如日宰2000头猪的肉联厂,干耗以2.8%或3%计算,要年损失600多吨肉,相当于15000头猪。

干耗发生的原因是冻结室内的空气未达到水蒸气的饱和状态,其水蒸气压小于饱和水蒸气压,而鱼、肉等含水率较高,其表面层接近饱和水蒸气压,在水蒸气压差的作用下食品表面水分向空气中蒸发,表面层水分蒸发后内层水分在扩散作用下向表面层移动。由于冻结室内的空气连续不断地经过蒸发器,空气中的水蒸气凝结在蒸发器表面,减湿后常处于不饱和状态,所以冻结过程中的干耗在不断进行着。(https://www.xing528.com)

冻结室中的空气温度和风速对食品干耗也有影响。空气温度低,相对湿度高,水蒸气压差小,食品的干耗也小。降低冻结室的温度可减少食品的冻结干耗;对风速来说,一般是风速加大,干耗增加,但如果冻结室内是高湿、低温,加大风速可提高冻结速度,缩短冻结时间,食品也不会过分干耗。

(二)组织变化

蔬菜、水果类植物性食品在冻结前一般要进行烫漂或加糖等前处理工序。这是因为植物细胞的构造与动物细胞不同,植物细胞内有大的液泡,它使植物组织保持高的含水率,但结冰时因含水率高,植物组织在冻结时受到的损伤要比动物组织大。

新鲜的水果、蔬菜等植物性食品是具有生命力的有机体,在冻结过程中其植物细胞会被杀死,这与植物组织冻结时细胞内的水分变成冰结晶有关。当植物冻结致死后,因氧化酶的活性增强而使果蔬褐变。为了保持原有的色泽,防止褐变,蔬菜在速冻前一般要进行烫漂处理,而动物性食品因非活性细胞则不需要此工序。

(三)化学变化

1.蛋白质冻结变性 鱼、肉等动物性食品中,构成肌肉的主要蛋白质是肌原纤维蛋白质。在冻结过程中,肌原纤维蛋白质会发生冷冻变性,表现为盐溶性降低、ATP酶活性减小、盐溶液的粘度降低、蛋白质分子产生凝集使空间立体结构发生变化等。在冻结后,蛋白质的肌肉组织持水力降低,质地变硬,口感变差,作为食品加工原料时,加工适宜性下降。如用蛋白质冷冻变性的鱼肉作为加工鱼糜制品的原料,其产品缺乏弹性。

蛋白质发生冷冻变性的原因主要是由下述的一个或几个原因共同造成的:

1)冻结时食品中的水分形成冰结晶,被排除的盐类,酸类及气体等不纯物就向残存的水分移动,未冻结的水分成为浓缩溶液。当食品中的蛋白质与盐类的浓缩溶液接触后,就会因盐析作用而发生变性。

2)慢速冻结时,肌细胞外产生大冰晶,肌细胞内的肌原纤维被挤压,集结成束,冰晶生成时蛋白分子间失去结合水,肌原纤维蛋白质互相靠近,蛋白质的反应基互相结合形成各种交联,因而发生凝集。

3)脂类分解的氧化产物对蛋白质变性有促进作用。脂肪水解产生游离脂肪酸,但很不稳定,其氧化结果产生低级的醛、酮等产物,促使蛋白质变性。脂肪的氧化水解是在磷脂酶的作用下进行的,此酶在低温下活性仍很强。

4)鳕鱼、狭鳕等鱼类的体内存在特异的酶,它能将氧化三甲胺分解成甲醛和二甲基苯胺,甲醛会促使鳕鱼肉内的蛋白质发生变性。

上述原因是互相伴随发生的,通常因食品种类、生理条件、冻结条件不同,而由其中一个原因起主导作用。

2.变色 食品冻结过程中发生的变色主要是冷冻水产品的变色,从外观上看通常有褐变、黑变、褪色等现象,水产品变色的原因包括自然色泽的分解和产生新的变色物质两方面。自然色泽的被破坏如红色鱼皮的褪色、冷冻金枪鱼的变色等,产生新的变色物质如虾类的黑变、鳕鱼肉的褐变等。变色不但使水产品的外观变差,有时还会产生异味,影响冻品的质量。

(四)生物和微生物的变化

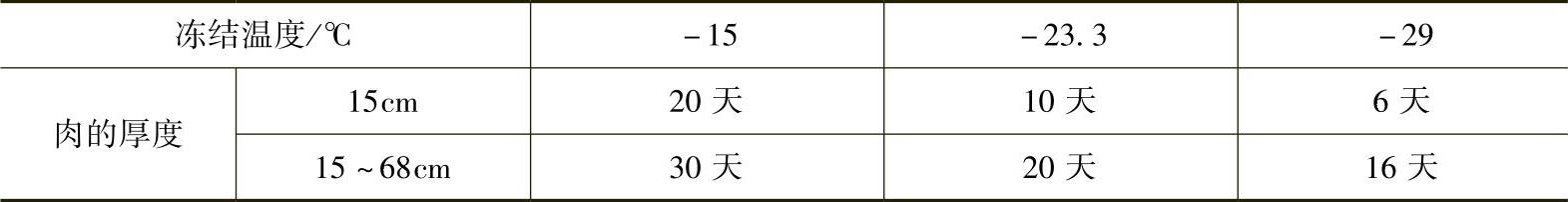

1.生物 生物是指小生物,如昆虫、寄生虫之类,经过冻结都会死亡。牛肉、猪肉中寄生的无钩绦虫、有钩绦虫等的胞囊在冻结时都会死亡。猪肉中的旋毛虫的幼虫在-15℃下20天后死亡。大马哈鱼中的裂头绦虫的幼虫在-15℃下5天后死亡。由于冻结对肉类所带有的寄生虫有杀死作用,有些国家对肉的冻结状态作出规定,如美国对冻结猪肉杀死肉中旋毛虫的幼虫规定了温度和时间条件,见表3⁃12,联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)共同建议,肉类寄生虫污染不严重时,须在-10℃温度下至少贮存10天。

表3⁃12 杀猪肉旋毛虫的温度和时间条件

在荷兰,人们也常生吃鲱鱼。为了杀死鱼肉中寄生虫的幼虫,荷兰以法律的形式规定,用于生吃的鱼,厂商须履行在-20℃条件下冻结24h的义务。

2.微生物 引起食品腐败变质的微生物有细菌、霉菌和酵母,其中与食品腐败和食物致病关系最大的是细菌。微生物的生长、繁殖需要一定的环境条件,温度就是其中一个重要条件。当温度低于最适温度时,微生物的生长受到抑制;当温度低于最低温度时,微生物即停止繁殖。引起食物中毒的细菌一般是中温菌,在10℃以下繁殖减慢,4.5℃以下停止繁殖。霉菌和鱼类的腐败菌一般是低温菌,在0℃以下繁殖缓慢,-10℃以下停止繁殖。

冻结阻止了微生物的生长、繁殖。食品在冻结状态下贮藏,冻结前污染的微生物数随着时间的延长会逐渐减少,但不能期待利用冻结可杀死污染的微生物,只要温度一回升,微生物就很快繁殖起来。所以食品冻结前要尽可能减少细菌污染,保证冻品的质量。

食品在-10℃时大部分水已冻结成冰,剩下的溶液浓度增高,水分活性降低,细菌不能繁殖。-10℃对冻结食品来说是最高的温度界限,国际冷冻协会(IIR)建议为防止微生物繁殖,冻结食品必须在-12℃以下贮藏。为防止酶及物理变化,冻结食品的品温必须低于-18℃。

冻结阻止了细菌的生长、繁殖,但由于细菌产生的酶还有活性,尽管活性很小可还有作用,它使生化过程仍缓慢进行,降低了食品的品质,所以冻结食品的贮藏仍有一定期限。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。