且不论绘画,单说写字。汉晋时代的人写字,除了用简牍或稍后的纸,也常用缣帛。南朝宋齐间的王僧虔曾有《论书》谓东汉大书家蔡邕“用非流纨体素,不妄下笔”[165]。前引虞龢《论书表》曾罗列刘宋秘藏的前世书迹:“钟繇纸书六百九十七字,张芝缣素及纸书四千八百廿五字,……张昶缣素及纸书四千七十字,毛宏八分缣素书四千五百八十八字,索靖纸书五千七百五十五字,钟会书五纸四百六十五字。”[166]又谓自己的从祖中书令王珉“有四匹素,自朝操笔,至暮便竟,首尾如一,又无误字”[167]。虞龢提到汉魏晋书法名家所书,非纸即缣素,全无竹木简牍;即便古纸较厚,可用手持握,甚至先折叠使硬挺而后书写[168],缣素薄软,恐难不借墙壁或几案等平面悬挂或铺展,尤其是写较大的字或画较大幅的画,不如此,几乎不可能放手挥毫。

有些主张无需凭依几案,手持缣帛,悬肘悬腕书写的学者推测,书家可能在手中持一木板或圆轴条,卷上缣帛,如此就可像手执简或牍一般地书写其上。支持此说的证据主要是长沙马王堆3号汉墓的帛书出土时,有些是卷在两三厘米宽的木条或木片上。[169]用木片条衬在缣帛背后的确是一个支撑缣帛并形成书写平面的好方法。但卷有木片条的帛书是否就反映了书写时的状态,或仅仅是存放于墓中时的状态,难以判定。即便存放时仍保持着书写时的状态,马王堆墓出土帛书和帛画很多,如果书画的方式相同,为什么只有一小部分卷在木片条上(例如《老子甲本》、《春秋事语》、《战国纵横家书》、《五十二病方》、《却谷食气方》、《导引图》、《居葬图》)[170],其他多数却是折叠存放?如果存放时仍保持着书写时的状态,那么不禁要问:折叠存放,数十厘米宽的帛书,又是怎么写的?以两三厘米宽的木条为支撑,从上到下直书文字,尚可理解,但像《居葬图》绘有城郭和宫室建筑物,其横向线条常超过三厘米[171],这可能以手持裹帛木片或木条的方式绘制吗?总之,由存放墓中的状态推想书写或绘画时的状态,说服力很有限。

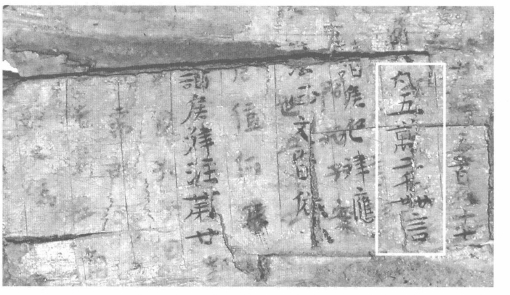

长期以来不少人认为古纸较厚,卷或折后即够硬挺,可拿在手上书写。汉纸确实较厚,居延汉简306.10曾有“五十一纸重五斤”(图5)的清晰记录。汉纸一张大小不可考,应不会太大,汉1斤以16两计,51纸重80两,一纸重达一两半以上,可见相当厚。[172]不少学者早已指出这种较厚较粗的纸,原本恐非用于书写而是用于包裹。[173]

然而据近年新的考古出土,薄如蚕翼的纸张最迟自西晋以后已经出现,而且用于书画。2002年在甘肃玉门花海毕家滩发现十六国时期墓群,其中24号墓的棺板上糊有原抄写着《晋律注》的薄纸。糊纸是为了密封棺板的缝隙,由于纸太薄,有些地方还糊了不止一层,造成双层字迹和部分字迹重叠的现象(图6)。[174]这些纸因薄,棺板干裂,难以揭取,确实的厚度未经测量。但可以确言它们不是有什么硬度可言的厚纸。在这样的纸上,抄写者顺着乌丝栏界,工整地抄写上律文,部分律文间甚至有小字双行夹注。这使我联想起年老的高君孟伏写律令的身影。即便年轻,即使分次书写,又有谁能站或端坐着,一手执笔,一手持这般薄纸,不必依托,工整地写上“五万二千卌言”(见图6《晋律注》内容,彩图八十二)?

图5 居延简306.10

图6 玉门花海毕家滩出土《诸侯律注》局部,甘肃省文物考古研究所王辉提供

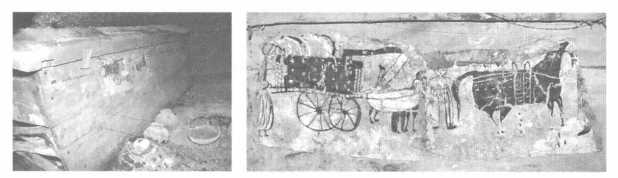

类似的薄纸也见于2003年甘肃玉门官庄子出土的西晋晚期至十六国时期的墓葬群。其中1号墓(GYGM1)棺右侧板上贴有一幅描绘车马的纸画,长64,宽23厘米(图7.1—2,彩图八十三)。2012年,我曾在北京中国国家博物馆亲见这件已被连棺板截下,装在木框中的纸画(图7.3,彩图八十四),其薄如毕家滩《晋律注》纸。[175]这样的纸如不放在几案上,有可能卷成卷或折叠起来拿在手中,用另一手执笔,一无依托地勾勒线条和上彩吗?画中车马有长约20厘米的横向线条,这线条如何在卷起的纸上画出来?稍有书画经验,即知不太可能。这张60余厘米长的薄纸画,或者先在地、席或平面家具上绘成,再黏贴到棺板上,或者先黏贴到平面的棺板上,再绘制。这两种可能性都比一无依托,双手各持纸、笔而绘要高。

图7.1—2 玉门官庄子一号墓棺板纸画,甘肃省文物考古研究所王辉提供

图7.3 2012年4月10日作者摄于北京中国国家博物馆

过去还有一种看法认为在简牍时代,书写字体受限于简宽,字一般较小,东汉用纸以后,字体得以变大。再者,在用纸书写的初期,很多简牍时代的习惯仍然延续。例如:纸张仍大小如竹木尺牍,长1尺左右,在纸上先画宽1厘米余的乌丝或朱丝栏界,使纸张仿佛编联的简,再在栏界中书写。如此字体大小可和过去差不多。不过,长期以来也有人写大于一般简牍宽度的大字。例如东汉鸿都门学的师宜官“能为大字方一丈,小字方寸千言”[176]。蔡邕书太学石经,石经字远大于简上的字。三国魏侍中韦诞善书,受命为洛阳、邺和许三座都城的宫观题铭。宫观之铭绝非小字。他曾因而上奏说:“夫工欲善其事,必先利其器。用张芝笔,左伯纸及臣墨,兼此三具,又得臣手,然后可以呈径丈之势,方寸千言。”[177]除了笔墨,他特别提到左伯纸。可见他题署宫观,应不是直接写在宫观的木或石榜上,而是先书较小的字于纸,再按比例转摹或刻成大字。[178]如果他像传说中蔡邕写石经,直接在石上书丹,则完全没必要提到纸。韦诞的故事不免令我好奇:如何在纸上写“一丈”或“径丈”的大字?“径丈”和“方寸千言”无疑都是修辞,指极大和极小而已。要写极或较大的字,可想而知,或者写在当时所能制造的整张纸上,或者将若干张纸连裱成大幅纸。果如此,似乎只可能将纸悬挂或裱褙于壁,或平铺于地、席或几案,韦诞几乎不可能以单手持整幅或折叠的纸,另一手执笔,在了无凭依或承具的状态下书写大字。

传说李白见过以狂草著名的僧人怀素,并曾写下一首《草书歌行》形容这位狂草大师如何书写:

八月九月天气凉,酒徒辞客满高堂;(https://www.xing528.com)

笺麻素绢排数箱,宣州石砚墨色光;

吾师醉后倚绳床,须臾扫尽数千张……

起来向笔(壁)不停手,一行数字大如斗;

怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走……

(《李太白文集》卷七,叶十一上下)

李白诗的言辞每每夸大,这首也不例外。他提到书写的材料是麻纸和素绢,书写的姿势是“倚绳床”或“起来向笔(壁)”,速度是“须臾扫尽数千张”。[179]绳床是唐代僧俗都使用的一种藤编的坐具,有大有小,低者七寸,高者两尺。[180]在前引的《十八学士图》里,书于几案者所坐的就是一种可供两人合坐的大床。怀素的绳床大小高低不可知,诗中也没提到几案。那么怀素到底是如何走笔龙蛇的呢?幸好其书迹至今仍有迹可循,例如台北故宫博物院藏纸本的《自叙帖》(图8.1—3),虽属北宋映写而非真迹,仍足以一窥原来的大小、笔势和行款。[181]《自叙帖》用笔确如飞龙走蛇,一行仅约三四至七八个大字。怀素倚于绳床,不论醉或不醉,如其床够大,置纸于床上,悬肘悬腕,确实可以快速地狂草如斗大字;如其床不够大,则必置绢纸于某种平面或“起来向壁”,悬挂绢纸于壁或直接于壁上挥毫。不论床或壁,很难想象他不需任何稳定支撑的平面,一手执笔,另手握持宽28厘米,长7米余的纸卷,不假依托地写出如此大而有力,又通篇布局美妙的草字。或以为可请人手持纸卷两头,怀素坐于床上悬肘而书如本文图2所见。唯如此纸卷必因支撑不足而晃动,晃动难免影响运笔,造成笔画或多或少的变形或扭曲。然细观《自叙帖》却没有笔画变形或扭曲的痕迹。或又以为手握卷起或折叠的绢、纸,在稍硬挺的状态下可以书写,但卷或折之后握在手中,必难兼顾行气和布局,怎有可能写出《自叙帖》这样的作品?

韦诞用纸为宫观题铭的故事,怀素的狂草大字和李白的诗句迫使我放弃古代只有一种书写姿势,以及即使书于缣素或纸,也无需依托或承具的看法。

唐代可考的书姿至少有二。其一曰“操笔持纸”[182]、“染翰操纸”[183],或彦悰《三藏法师传序》所说:“沈吟久之,执纸操翰”[184],以上都可理解为一手持纸,另一手执笔,无需依托几案。[185]其二如诗人李观在写给友人的信中说自己“舒纸染翰,轻陈肝肺”[186],杜牧在书信中说“提笔伸纸”,或说“舐笔伸纸”[187];白居易在写给好友元稹的信尾说“夜长无睡,引笔铺纸,悄然灯前,有念则书”[188]。他们说的“舒”、“伸”或“铺”和“操”、“执”或“持”应有不同。舒或伸纸指展开纸,铺纸的“铺”犹如铺席的铺,指铺放或铺置。如何铺或伸?是不是铺或伸纸于几案之上呢?我没有直接明确的证据,但白居易铺纸和燃灯,除了是在某种平面承具或几案之上,能有其他更可能的地方吗?再举一个见于南朝刘敬叔《异苑》的旁证:

义熙中刘毅镇江州……尝伸纸作书,约部将王亮储兵作逆。忽风展纸不得书,毅仰天大诟,风遂吹纸入空。……[189]

如果刘毅当时是以手持或握住纸,即前文说的持、操或执纸,纸应不致轻易被风吹入空中;他“伸纸作书”又“展纸不得书”,看来是伸展纸于某种平面承具上,忽然风起,没来得及用镇镇住,纸才被风吹走了。

南北朝至唐既然使用(1)执、持、操和(2)伸、展、舒、铺这两类意义不同的动词,以描述书写者和纸的关系状态,书写的姿态即会因以手持纸或铺纸于承具上而有不同。这两样姿势正好和前文提到日本绘卷上所见的两种书姿相同。可见在使用纸张后,不论唐或日本,书写姿势即已不止一种。

再举两个例子。唐代书法名家徐浩说自己从小工翰墨,“区区碑石之间,矻矻几案之上”[190]。这两句话的意思,似可指一边寻石访碑,一边于几案上临摹,但私意以为更可能是指置碑石法帖于几案,就几案而摹写。因为张彦远《法书要录》除曾收录徐浩《论书》,也录其《古迹记》。《古迹记》并非记述徐浩如何寻访碑石,而是条列前贤的书法真迹或拓本。访碑之事自南北朝已经开始,但要到宋代金石学大盛才成为风气。徐浩所谓“区区碑石之间”,应较可能是形容自己认真以各家碑石为法帖,揣摩笔法,“矻矻几案之上”则明显是说他在几案上临帖了。古人习书最常用的一个方法就是临帖。例如在萧翼赚兰亭的故事里,就有辩才临帖几案的描述。据何延之《兰亭记》,僧辩才和萧翼相熟而出示翼以兰亭帖之后,“更不复安[兰亭]于梁槛上,并萧翼二王诸帖,并借留,置于几案之间。辩才时年八十余,每日于窗下临学数遍”[191]。

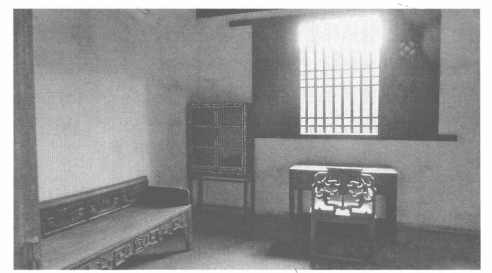

“窗下临学”之语令我联想到《盐铁论》说的“东向伏几”。由东向和窗下,不难推想东向或者是为了表示官吏居于尊贵的主位,伏几振笔意味着地位和生死予夺的权力。另一方面,不论是否居尊位或握权,东向和窗下也应该意味着为了临近较好的光线。辩才年八十余,不免令我也想到年老伏写律令的高君孟。他们年老,不论是否悬肘悬腕,大概都会放置简或纸于朝东或临窗的几案上,利用较好的光线,伏几案而书吧。2015年6月笔者有缘参观湖南湘乡曾国藩故居,其书房布置非必当年原状,但在中国传统低矮的屋室中,置书桌于窗前自然光线最好的位置(图9,彩图八十五),以省烛火灯油,无疑是传统的习惯和智慧,由来必已很久。

图9 曾国藩书房一角,2015年6月7日作者摄于湘乡曾国藩故居

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。