2.3.1 “实验者的回归”的内涵

“实验者的回归”概念对应的英文单词是“experimenter’s regress”。其中,单词“regress有“退化、退步、倒退”[34]的意思。从词源上看,“regress”一词最早出现在14世纪,来源于拉丁语单词“regredi”,是“后退、倒退”(back)的意思。[35]根据英文单词“regress”的意思,有学者曾经提问说为什么不将“experimenter’s regress”称为“实验者的倒退”而叫做“实验者的回归”?这里,本书之所以将“experimenter’s regress”译为“实验者的回归”,主要是基于柯林斯本人对“实验者的回归”问题的理解:

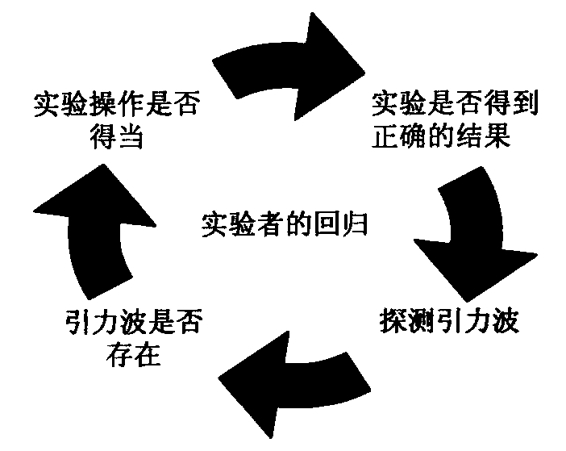

“实验者的回归”是一个悖论性的论题,源于围绕复制探测引力波实验的讨论。在对探测引力波实验进行调查时,柯林斯发现,科学家要想探测到引力波,首要需要知道引力波是否存在;要知道引力波是否存在,就要知道实验操作是否得当;要知道实验操作是否得当,就得看实验是否得到了正确的结果;然而,结果是否正确又要取决于引力波是否存在。这样,就形成了一个循环。柯林斯把这种循环现象称作是“实验者的回归”。为了明确起见,可将“实验者的回归”用下图表示为:

图2.2 实验者的回归

如果将“experimenter’s regress”一词译为“实验者的倒退”的话,中文“倒退”是一个贬义词,它的近义词是“退步”,反义词是“进步”。而中文“回归”则是一个中性词,意思是“回到(原来地方)”。这与柯林斯所描述的循环性相符。基于上述理解,本书建议将“experimenter’s regress译为“实验者的回归”而不是“实验者的倒退”。

通过对探测引力波实验的社会学调查,柯林斯从经验层面上分析了“实验者的回归”悖论产生的根源。他认为,主要是由于实验得不到准确的实验结果,使得科学家们无法对实验做出判定,只能将关注的焦点放在实验的复制过程上。换句话说,由于缺乏证据支持,科学家们不得不根据自己观察的可重复性或实验的可复制性来捍卫他们断言的有效性。[36]

在经验分析的基础上,柯林斯又进一步从认识论的层面上论证了“实验者的回归”论题的基本性质。在他看来,如果我们把从可复制事件中推出一般性结论的过程称为归纳的话,那么,从哲学的角度上看,“实验者的回归”就是一个归纳问题。谈到归纳问题,不得不提到两位哲学家所做的贡献:一位是休谟(David Hume),另一位是波普尔(Karl Popper)。(https://www.xing528.com)

在哲学史上,休谟怀疑论的经验主义最早提出了“归纳问题”(the problem of induction)。他认为,“说到过去的经验那我们不能不承认,它所给我们的直接的确定的报告,只限于我们所认识的那些物象和认识发生时的那个时期。但是这个经验为什么可以扩展到将来,扩展到我们所见的仅在貌相上相似的别的物象;则正是我所欲坚持的一个问题。”[37]休谟对归纳问题的论证是从知觉主义或印象主义出发的,强调的是个体的感觉经验,他认为一切对象都存在于我们的知觉当中,我们对事物的认识来源于我们的心灵。

对于归纳问题,休谟认为根本不存在什么因果联系,存在于我们感觉印象中的只是两个时间之间的时空接近关系和接续关系。只是由于此种事件之间的时空接近关系和接续关系在人们的经验中经过多次重复之后,我们才相信在这些事件之间有着某种因果的联系。[38]也就是说,休谟认为归纳不过是由于多次的经验重复而造成的一种心理倾向,没有所谓的必然性。比如说,如果天气预报说“明天要下雨”,那么我们就会想到雨水,就会想到明天出门的时候带雨伞、穿雨衣……事实上,还没有到明天,还没有下雨,这些完全是因为我们对天气预报过度信任所导致的一种心理暗示“明天一定会下雨”。所谓必然性的产生,应当完全归咎于心理作用。

波普尔的证伪主义对归纳问题的理解是在批判休谟的观点基础上提出的。他认为休谟承认归纳没有逻辑基础但是有心理基础,这样的观点是自相矛盾的。在理性方面,休谟认为“因”和“果”之间没有必然联系;而在非理性方面,休谟认为是心理作用使我们做出了必然性的判断。也就是说,归纳法在理性方面无效而在非理性方面却有效。这样,既无效又有效本身就是悖论。

波普尔认为要避免归纳问题,就要避免归纳推理;要避免归纳推理,首先就要避免归纳法。例如波普尔曾经说过:“我不相信曾进行过归纳概括;所谓归纳概括指的是我们从观察开始并从观察结果中推导出理论。认为我们如此行事,乃是一种偏见。我认为这种偏见是一种乐观的幻想。”[39]在波普尔看来,既然归纳的逻辑无法得到证明,那么可以反其道而行之,对它进行“证伪”。因此,波普尔建议采用演绎的策略,例如波普尔说:“我建议把休谟的这种学说翻一个身。我不把我们指望规则性的倾向解释为重复的结果,而建议把我们认为的重复解释为我们指望和寻找规则性倾向的结果……这一来我就能从纯逻辑理由出发以下述见解代替归纳的心理学理论。我们不是被动地等待重复把规则性印在或强加在我们头脑里,而是主动地企图把规则性强加给世界。我们企图在世界中发现相似性,并用我们发明的规律来解释世界。我们不等前提就跳到结论,这个结论如果被观察证明是错的,以后就得抛弃。”[40]

柯林斯认为,在休谟的论证中包含着真理的成分,比如说,我们都有感知。但是,柯林斯认为休谟把一切感知都归咎于心灵,把一切都看成是有规律的,这样的解答是“空洞的”。也就是说,在柯林斯看来,休谟虽然提出了归纳问题,却并没有给出可以由心理暗示推出结果的原因,这样的论证是缺乏说服力的。因此,柯林斯认为休谟并没有真正地解决了归纳问题。并且,柯林斯也不赞成波普尔对归纳问题研究的证伪主义路径,他说:“波普尔当然知道归纳推理问题,但是,他并没有揭示出归纳推理与把异同归因于实验程序及其结果之间的关联。这是至关重要的!”[41]

在借鉴了休谟的经验主义,批判了波普尔的证伪主义之后,柯林斯立足于社会学的视角来审视归纳问题认为,我们对事物的感知来自于我们的“生活形式”,它构成了我们看待和处理问题的规则。而我们的感知又是依赖于我们的文化语境的,因此在讨论归纳问题时,必须首先从社会层面入手。也就是说,柯林斯认为,规则是社会约定的。他所关注的不是我们对规律性的归纳如何在原则上是必然的,而是关注如何在实践中使这些规律性实际上成为必然的。[42]从这个层面上,可以将柯林斯的“实验者的回归”论题看作是对“归纳问题”的社会学解答。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。