二、从线性叙事(linear storytelling)到后线性叙事(meta-linear storytelling)

(一)线性叙事:叙事传统

“叙事”(narrative)这个词源于拉丁文“narre”,意思是“让人知道”;所以直到今天,“叙事”都被频繁用于在生活中传递各种各样的信息。[9]但是,这并不足以定义“叙事”这个词,比如火车和飞机时刻表也在给我们提供信息,但这些却不能称为叙事。叙事最初被定义为一系列事件的一个线性组合序列,比如A、B、C、D、E,我们可以清楚地看出此排列不是一个随机的组合,而是有逻辑结构的。[10]在大部分叙事中,以因果关系为核心的连续性结构最为常用,情节也多以因果关系作为向前推进的主要动力,比如,当我们说“国王死了,然后王后也死了”,这只能是一个故事,但当我们说“国王死了,王后因为悲痛也跟随而去了”时,这句话才因为因果的存在而成为情节。[11]“次序”在这里是一个很重要的概念,人物和事件必须按照一定的次序出现,按照一定的顺序发展。就像亚里士多德说过的,叙事通常普遍地被认为是一系列事件按照因果关系组合成的一条线,这条线包含了开端、发展和结尾三个必要因素。[12]

虽然叙事理论最初来源于语言学和文学研究,但在其漫长的发展过程中,它已经逐渐成为一门渗透诸多领域的广泛学科。从叙事的普遍存在性上来讲,故事是独立于其所依附出现的科技而存在的,同样的故事可以从一种媒介换位到另一种媒介。从印刷媒体到活动影像,从广播到电视,从模拟信号到数字科技,随着传播媒介的迅速进化与发展,故事被所有的媒体承载和讲述着,梅兹及其他很多电影理论家早在20世纪60年代就已经试图要将语言学原理运用到对电影的研究当中;自此,叙事被放到一个全新的领域中,得到了更加充分的应用和研究。领域的转换并没有从根本上改变人们对于叙事的理解,创作者们仍旧遵循着故事的三要素,将情节发展的因果链从纸上搬到银幕上,视觉和听觉符号代替了文字,成为电影世界中塑造时空的新语言。[13]但从印刷语言到视听语言的转化中,叙事的中心含义和基本元素并没有过多的改变。然而,对叙事的研究由此而发展出了许多分支领域。叙事研究最初也最大程度上起源于结构主义符号学、语言学、古典文论及亚里士多德的文学理论;其中一些研究者又将焦点从文本本身转移开来,使用认知主义的方法来描述叙事思维的运作,为我们捕捉叙事的意义,阐明从读者(观者)的心理结构出发如何创造一个和谐的好故事。

其中,结构主义的方法于20世纪60年代中期产生于法国,很快就扩展到了其他国家,成了一股国际性的文学研究潮流。例如,弗拉基米尔·普洛普的功能理论(functions)——认为故事中主角进行的重要活动是叙事结构分析的最基本单位;罗兰·巴特的符码理论(codes)——用动作、疑问、文化、象征、内涵五种符码来阐释文本;此外,还有格雷玛斯(Greimas)的结构语法(semiotic grammar)和托多罗夫(Todorov)的叙事模式五步骤等。结构主义叙事学将注意力从文本的外部转向文本的内部,注重科学性和系统性,着力探讨叙事作品内部的结构规律和各种要素之间的关联。另一种分支则是来自文学批评的方法,例如,叙事理论之父亚里士多德,在他著名的《诗学》中断言了一套“理想叙事”的规则。他不仅讨论了叙事的媒介问题(他在《诗学》中只讨论了言词和歌曲,但今天媒介已经大大扩充),还讨论了叙事的基本原则,即所叙必须有事,并且是有一定长度的完整之事。他认为叙事有三种基本方式:1.采用另一个人的身份(即以第三人称);2.以自己的身份说话(第一人称);3.让人物通过相互作用来讲述故事(戏剧方式)。毫无疑问,亚里士多德的理论已涉及叙事学的各个方面,甚至包含着20世纪90年代才得以展开的媒体叙事。

笔者试图在研究过程中抛开结构主义中符号、语法、功能等类似数学公式的结构束缚,也抛开经典叙事中对于情节、人物、事件发生发展的硬性规则,回到叙事的本原,同时也提炼了众家所言的共同部分:一个故事是关于人物、动作和事件(冲突)的;而且,叙事绝对是多个事件的一个线性序列;正如克里斯·克劳福德所说,叙事的结构可以被概括为“情节线”[14]。这里,“线性”的概念应该被放在一个松散的考量里来看待,它并不是指完全遵从时间的前后顺序,像单向箭头般由起点出发到末点结束,而是强调完整性(completeness)和连贯性(coherence)。

完整性是指故事必须经过开始(beginning)、发展(development)、高潮(climax)、结尾(ending),才能算是将信息完整地传递给了观众(或读者、听众)。试想当我们在电影院观赏一部影片时,放映机突然在影片四分之三的地方断片,这种不完整的传递是无法让观众完全理解影片内容和它所要传达的意义的。对于一部影片来说,即使前100分钟的内容完全相同,加上完全不同的最后10分钟,它也会传达完全不一样的意义和情感。因此,即使观众可以预测到故事的结局,他们也势必在心理上希望能够看完整部电影,所以克里斯·克劳福德说:“没有最后10分钟,故事就永远不可能切中要害,就永远是一个无效的沟通过程。”[15]

“连贯性”在早期是语言学的研究范畴,随着语言学与叙事学的交叉融合也就逐渐成为叙事学的内涵之一。从文本的角度来讲,荷兰的叙事学家托恩·范·戴克(Teun van Dijk)认为,两个连贯的句子,前面那个句子必定蕴含着后面那个句子发生的可能性,也就是说,前面那个句子让后面那个句子发生的可能性变大,因此他提出了句子与句子之间必定有某种“条件性的关系”(conditional relation)存在的想法。[16]比如“某某今天生病了,所以没有来上课”,我们之所以会觉得这是两个连贯的句子,是因为这两个句子之间存在着很强的条件性,也就是说这两个句子有很强的因果关系;“某某生病了”变成了“没有来上课”的条件,也是“没有来上课”的原因,所以这两个句子可以连接在一起。

不过,托恩·范·戴克马上发现这样来解释连贯性是有问题的,因为即使一段话中的每一句话都有某种条件关系存在,它们还有可能是不连贯的,或者是无意义的话语。例如下面这一段话,“某某生病了(1),所以他去看医生(2),但是医生不在诊所(3),因为医生去戏院看表演(4),戏院现在正在上演‘天鹅湖’(5)”,我们可以发现这段话的每一个句子彼此都有某种条件性,某某生病了,所以要去看医生,第(1)句话和第(2)句话之间存在着一种因果关系;但是到了医生的诊所,发现医生不在,这里第(2)句和第(3)句之间有某种时间上的延续与转折关系;而医生去戏院看表演(4),则解释了医生为什么不在;戏院上演的是《天鹅湖》(5)则补充说明第(4)句话提到的戏院的表演。虽然这段话的每个句子都有某种关系存在,但是,我们看完之后,却不知道这段话在表达怎样的主旨,为什么会这样呢?托恩·范·戴克进一步解释,如果一段话要在意义上连贯的话,势必要在意义层面维持某种意义上的相似性,也就是说,这段话的每一个句子都必须围绕着同一个意义核心(也可以解释成主旨或主题)。托恩·范·戴克认为,每段话、每篇文章中自然有一个意义结构在内,如果从命题(proposition)的角度来解释,文章内的每一句话都可以依据意义简化成【主词+动词】的命题单位,而这每一个命题必须是围绕着一个更大的意义单位,也许可称作巨命题(macro-proposition),或者是主题、主旨(theme,topic)来发展的。如此,每一部分的意义都和巨观结构(macro-structural)的主题相关,这样一段话前后句子的意义才可以串联起来。因此,前一段话之所以无法完整地连接意义,正是因为缺乏一个共通的主题串联起每一个有条件关系的句子。而“连贯性”这一概念从语言学层面到叙事学层面都是沿用这一原则,叙事过程中的事件和人物对话等都与“连贯性”有着密切关系。

托恩·范·戴克是从文本的观点出发来解释连贯性的,或许有人会质疑这样来自“读写”媒介的定义能否适用于其他媒体形式。其实只要结合人类的认知能力或者脑中的知识范畴来进行推断和解释,我们就可以看出,同样的道理也适用于其他媒体。以电影为例,电影研究学者戴维·鲍德威尔(David Bordwell)和克莉斯汀·汤普森(Kristin Thompson)在他们的著作《电影艺术》一书中举例阐明了这一观点。他们认为,看似毫无关系的几个电影画面,如一个辗转反侧难以入眠的男子、一面打碎的镜子、电话响起等,只要观众在观看时根据电话的内容来进行逻辑上的判断,那这几个画面也能形成有连贯性的序列组合。[17]我们可以根据这几个画面来创作一个简短的情节:先是用几个叠画表现一个男人在床上辗转反侧的不同姿势,与此同步的画面是窗外渐渐发白的天空,下一个画面则对准一面镜子,镜中反射出男人用重物砸向镜头方向,下一个镜头则是电话铃响,话筒中传来女声“对不起”。男人在一连串的过程中始终没有开口。这个情节发展到这里就已经形成了一个连贯的序列,这个序列来自观众对于画面的解读。“男人因为之前和女人的矛盾或争吵而整晚难以入眠,直到早晨仍旧处于很气愤的状态。这种气愤的情绪促使他用重物打破了镜子。紧接着,电话铃声响起,女人打电话向他道歉,对方一定也是一夜不眠。”视觉画面或许不能像文字一样将前后关系写得很清楚,这也就是人们在电影、电视刚刚兴起的时候都对它们的线性连贯产生质疑的原因,但是,单从这个例子来看,观众的推断能力足以使画面连贯起来。因此,在视听媒介的领域内,连贯性就必须是知识(从视听渠道认知到的内容)和心灵中储存的记忆、曾有的相似经历互相一致或整合的结果了。

我们认为,结合了上述“完整性”和“连贯性”定义的线性叙事是自始至终会存在于各种媒介形式中的、最重要的叙事模式,它不会因为任何新技术的出现而灭亡,也不会因为其他新叙事形式的出现而让出自己的主导地位。原因主要在于人们能够自然理解和表达的故事,无论是真实的还是虚构的,都是逻辑展开的叙事。[18]媒体叙事对人类能够理解的内容阐述得越多,这些内容也就越容易被相信和合理化。媒介的对象是人,媒体娱乐发展的目的也是为了取悦于人,因此,关于人物动作和事件的完整而又连贯的叙述表达才有助于读者和观众从叙事结构中获取乐趣;也只有符合人类思维和表达方式的叙事才是最人性化的叙事。

当然,从另一个角度来看,面对时代的发展和新科技对于文化和社会的重构,线性叙事不可能一成不变。从传统来讲,叙事被理解为某些事件的有因果关系的排列和论述[19],但是,在科学技术的影响下,这种传统的叙事概念已经不止一次受到质疑,于是,叙事理论也在不断重构中表现出越来越丰富的多面性。尤其是到了20世纪80年代中期,数字技术的发展将人类社会推进到一个前所未有的数字时代。[20]叙事艺术更是在不同媒体技术环境下呈现出不同形式,甚至在一个媒体中也存在着多样化的叙事风格。随着数字技术对诸多行业的渗透与融合以及媒体从业人员的跨行业实践,不同媒体领域的叙事形式也开始了相互借鉴。所谓的“媒介间的边界冲突”( intermedial boundary conflicts)[21]的持续发生,很多伟大而优秀的艺术作品和叙事形式由此诞生。因此,改变是必然的,但同时也是有规律可循的,它不是简单的由旧到新、由叙事到反叙事或者由线性到非线性的极端变化,而是一种由“线性”到“后线性”的变化趋势。在这个有规律的变化中,读者、观众,或者叫媒介对象,在其中是维持线性和连贯的,也是产生变化的重要因素。

我们提出“后线性叙事”的最终目的是要论述经过技术调试和观者介入的传统线性叙事仍然会是数字媒体环境下重要的叙事模式之一,但实际上,在计算机出现之前,由线性到后线性的变化态势就早已存在于各种媒体的演变之间,以及某一个媒体自身发展的过程当中。接下来,我们可以沿着媒体演进的历史线索,认真审视线性叙事在三种不同媒体环境下的发展脉络和变化特点,以及它们在发展各自的叙事形式的过程中是如何扩展“线性”这一概念的。

(二)从印刷文字到影像语言

印刷媒介曾多年统领线性叙事的巅峰状态。电子媒介艺术家帕米拉·杰宁斯(Pamela Jennings)认为:“写作文化的叙事观念来源于亚里士多德在他的《诗学》中对戏剧发展理论的详细论述”[22],《诗学》阐述了严格的戏剧写作应该遵循开端、发展、高潮、结尾的创作要领。亚里士多德认为,在戏剧创作中让情节遵循此模式是最重要的,他甚至用“第一准则”、“悲剧的灵魂”、“所有模拟的第一层次”等短语来界定其重要性。尤其是在小说创作领域,人们对于叙事占主导地位的传统理解是:一堆事件按照因果关系组合成的一条情节线,这条线包含开端、发展和结尾三个必要因素。[23]这条情节线需包含一个以上的事件和事态,并依照不同的组织原则连接在一起:第一个是依照事件发生时间的先后顺序(“紧接着、然后?”);第二个是因果关系(“为什么?”);第三个是连续性,所谓“连续性”,可以理解为“有联系的、没有被打破的承继次序、有逻辑关系的序列……或者不间断的连续时间”[24]。在小说作品当中,以上定义下的线性叙事模式是最基本的时间结构,也就是说,在所有因素当中,最能突出事件延续性的是“时间”。时间始终是创作者讲故事、读者看故事的重要依据。即使叙述时间(即能指的时间)有时可能是按照B-C-D-A或者C-A-B-D的顺序,但读者从第一页开始阅读到最后一页,最终在脑海中形成、在记忆中留下的故事都是按照A-B-C-D的顺序发生发展的。即使是在C-A-B-D这样看似非线性的序列里,前后叙述的事件之间也并非完全不相关联,它们之间往往存在着逻辑关系。当然,它们之间不一定是因果关系,也可以是看到C而触景生情想起A,发生B而提前幻想到未来的D等这样的关系。

文学作品中的这种线性表达是完全依赖于文字(words)媒介而存在的。例如,当叙事偏离了故事发生发展的时间顺序时,往往会用一些很具体的语句来提示读者这种叙事的偏离,这些语句包括:“很久很久以前”、“在他失去记忆之前”、“他记得在上一个冬季,当……发生时”或者“在她事业成功之前她的生活完全是另外一种样子”等等。这种被称作“倒错(anachronies)”的叙事技巧能够很清楚地告诉读者此处将要进入一种闪前或闪后的情节叙述当中,从而使读者能够在脑海中轻松结构出一个连贯和完整的故事来。

很多学者,如斯温·伯克茨,以及游戏设计师如克里斯·克劳福德,他们都认同以上观点,认为印刷文本是线性、逻辑、连贯叙事的最经典范本。

因此,在19世纪末电影被发明出来的最初一段时间里,电影承袭的只是照相技术的“写真”特性,电影摄制被认为如同照相技术一般,仅仅停留在反映和显现外在世界的真实上,而不具备超越印刷物进行叙事的能力。例如,被誉为“电影之父”的卢米埃尔兄弟,尽管他们在创作电影,但却毫无远见地认为“电影是没有前途的发明”;他们早期的影片如《火车进站》(1895)、《工厂大门》(1895)、《水浇园丁》(1895)等,都是“非情节”[25]的作品,只是用影像的方式捕捉真实生活中的一些不同事件。但不久,乔治·梅里爱(George Melies)的戏法电影和多景电影(multi-scene films)《从地球到月球》(1902)以及埃德温·鲍特(Edwin S. Porter)的《火车大劫案》 (1903)的问世,都让我们清楚地看到,人们在电影的世界里不断寻求和尝试如何用画面代替文字来讲故事。

从表象上看,运动画面(motion picture)的优势在于它的空间再现能力。它虽不能像文字一样清晰地传达事件的时间和因果关系,却可以真实完整地记录人、事、物在空间中的游走变化。一部电影就是一系列图像的快速串联,而每一张图像本身就是一个空间印相[26],所以导演们才会在拍摄一部影片时费尽心力地寻找合适的场景。在视听媒介逐渐占领市场的过程中,学术界不止一次提出空间将会超越时间、视觉和听觉的介入,引起时空结构的重新划分和时空观念的重新定义。有一点我们必须承认,空间功能在电影的世界里的确得到了前所未有的发挥和放大,它几乎成为一种记录和映射空间的载体。但是,即使光影能够呈现给观众一个真实的空间维度,我们也仍旧不能认为电影是一种不需依赖时间的叙事。我们从安德烈·巴赞(Andre Bazin)的电影理论以及他与爱森斯坦(Sergei Eisenstein)的争论中可以领会到:电影从概念上看似是一种由空间所主宰的艺术形式,但事实上,即使它的确是用影像的形式向观众展示着真实的空间维度,电影叙事对于时间的依赖性并没有减少。爱森斯坦在电影工业初期就曾断言,时间是电影中最重要的因素,电影的影像画面只有按照一定顺序被组合起来以后才真正有意义。[27]随后上百年的电影制作和研究历史也清楚地告诉我们,电影叙事的规则与两千多年前亚里士多德的叙事理论有着诸多共通之处。电影“不是简单的影像组合,而是一种时间上的完全形态(gestalt),镜头之间的排列顺序是在蒙太奇的基础上,经过有意的排列,组合在一起,从而传达出特定的意义”——这是20世纪法国著名哲学家、思想家莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)在1945年就向我们提出的论点。因此,电影也应该具有开端、发展和结尾的逻辑序列,以及在时间进程中发生的具备因果关系的事件。借用亨利·詹姆斯(Henry James)的说法,电影中的动作和事件就像是串在项链上的珠子,而时间就是这根串起它们的绳子,并决定着故事发展的速度、节奏、悬念和最终的动向。[28]

和文学作品一样,电影在其发展过程中创造了无数令观众刻骨铭心的故事,绝大多数都是我们所熟知的线性故事。虽然电影画面不能像文字那样清晰表述事件的逻辑关系与起承转合,但蒙太奇技巧和观众认知能力的参与帮助完成了故事从文字到影像的转化。我们利用蒙太奇的剪辑技巧将镜头进行分切和重组,再进行连续排列,从而使原本各自独立的部分产生完整连贯的意义。而且,同样的几个画面在不同的顺序安排之后就会产生完全不同的效果。例如,我们有三个画面备用:①一个人在笑;②手枪直指;③惊恐的脸。当我们按照①②③的顺序将它们剪辑在一起时,表现出的是“一个人正在笑的人突然被另一个人用手枪对住,顿时变得惊慌失措”,它传达的是人物的怯懦和惶恐;当按照③②①的顺序组合时,故事就成了“一个人因为某人某事而被吓到,突然闯进来的人用手枪指住了他,他的表情却由惊恐变作了微笑”,如此组合的镜头则表现了人物的勇敢。爱森斯坦曾经对这个试验加以概括,他说:“通过剪辑把两个不相干的问题并列起来,不等于一个镜头加上另一个镜头,相反地,它是一种创造,而不是各个部分的合并。这种并列的结果使得原来分开的各个组成部分产生了叙事。”[29]

然而,仅仅有蒙太奇技巧是不够的,蒙太奇思维是以人的视觉和听觉形式为基础的创造性思维。电影蒙太奇所建立起来的镜头之间的分割与组合关系最终需要依赖观众的分析以及联想才能够实现。在电影中,应通过镜头的组接,使镜头内容符合人们在生活中对这些事物的观察和认识规律,引导观众按照导演、编剧的特定构思对镜头画面内容进行理解,从而激发起相应的情感。从认知心理学的观点来看,观者在日常生活中对信息的组织和对事件之间关系的理解是我们在看电影时理解叙事的一个关键步骤。[30]

我们知道,事物的发展、变化有其自身的客观规律,其中有许多已经为人们所熟悉和了解,成为人们的经验。正是这些经验,被电影创作者利用,成为镜头组接的重要依据。例如,我们在屏幕上看到“急刹车”的镜头,马上会想到:“被撞倒的是什么?”因为生活经验告诉我们:事故发生了!这时,我们一定不会感到莫名其妙。相反,不这样处理,反而会使我们感到不满足。再如,有这样一组镜头:①鸟在天上飞;②猎人举枪、射击;③飞鸟被击中后,掉入草丛里。这样的组接顺序是合乎逻辑的,我们在拍摄这组镜头的时候不一定要真的杀死一只鸟,让整个过程发生一遍,只要分别把各个镜头组接起来,对观众而言,就会如同真实再现一般。

综上所述,对于创作者来说,电影世界里的线性故事仍然是保证观众能从观看中获得最大愉悦的王牌。毫无疑问,电影故事的创作规则根植和来源于文学,但同时又不同于文学,其“线性路径”需要依靠观众的理解能力而存在,这里的观众要比阅读文字故事的读者更主动地参与叙事理解,笔者将这种需要更多观者参与的线性叙事称作“后线性”模式。

(三)电影发展中的离经叛道

严格来讲,由于电影独特的放映方式及其物理特性,电影其实是比文学更多、更经常使用线性叙事的媒介。观众无法在电影放映途中要求暂停休息;或因未能完全领会影片意义而要求回放开头;更无法像浏览互联网网页一样,观影之前先粗略浏览一遍那几百尺长的电影胶片。观众必须接受从头到尾的直线型放映。实际上,基于我们上文所提到的“后线性”原则和蒙太奇的运用,电影在其上百年的发展历史中将传统线性叙事发展到了极致,并沿着这条“线性路径”走向了属于自己的艺术和市场的巅峰。但是,在电影发展的过程中,也有很多电影人尝试延展(stretch)[而不是打破(break)]线性故事的制作模式,例如电影大师黑泽明(Akira Kurosawa)的《罗生门》(1951)、哈罗德·雷米斯(Harold Ramis)的《偷天情缘》(1993)、鬼才导演昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)的《低俗小说》(1994)、朱里奥·梅德姆(Julio Medem)的《极地恋人》(1998)、大卫·芬奇(David Fincher)的《搏击俱乐部》(1999),以及克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)的《凶心人》(1999)等。这些影片是在线性媒体中进行非线性故事设计的典范,可称作电影主流发展中的离经叛道之作。虽然它们看起来新鲜、刺激,给观众带来了不同寻常的视听感受,甚至还有人冠之以“高智商电影”的称谓,但实际上它们属于“后线性”故事,只不过需要观众在观看时给予更强烈和更主动的认知而已。

克里斯托弗·诺兰1999年的作品《凶心人》在叙事结构上可以说是这一观点的最好例证。整部影片运用类似超文本空间标识的结构,使观众在观看时仿佛通过超链接功能漫游时空。约翰·窦魏(Jon Dovey)曾将这种感受描述成在超文本(超视觉)中的文化游走。[31]从表面上看,影片讲述的是一个男人在受到重创之后失去短暂记忆并不得不使用照片、题字条和文身来迫使自己记住一些能帮助他找到杀妻凶手的信息的故事。但影片自始至终都没有按照正常的时间线索来叙述故事,而是将情节分割成了无数断裂的叙事碎片。从故事发展的时间顺序来看,其实每一段碎片的结尾就是上一个片段的开始,并且这两个部分会重复出现相同的画面和情节;从整体上看,故事是从结尾开始,以开端结束,呈现反向叙述的状态;不同片段中间又以黑白色调的方式呈现一个男主角记忆中的副线故事。和主体故事截然相反的是,副线故事被按照正常的时间和逻辑顺序叙述出来,但同时也同样被割裂开来,分插进主故事线当中。所有这些主线和副线的片段单独看来都是独立的个体,它们之间没有必然的因果联系。这也就迫使观众在观看的过程中必须不断调整自己的短期记忆,以便能明白这究竟是一个怎样的故事。如果观者不具备很清晰的逻辑思维,那么观看这样一部影片无异于完成一项艰巨的任务。为了能够跟上影片节奏、准确理解信息,观众必须不断转化自己的链接开关,以强迫大脑接受先目睹的事物实际上是在后看见的事物之后发生的;必须在形似凌乱的体验中自行重构电影的片段和对话,并按照以往习惯、基于时间的方式让自己完成对影片的线性理解。因此,从观众的角度来看,叙事时间是其在观影过程中获取愉悦感受和接收准确信息的至关重要的因素。

非线性叙事电影的那种有如漫游时空的观看体验的确能够带给观众新鲜感,它就像超文本故事在大银幕上的重现,新奇而刺激。但是,值得我们注意的是,观看电影的地点是在电影院,承载电影的载体是大银幕而非计算机,其单向传输的技术局限迫使观众只能被动地接受信息。当观众想要在脑海中重新整理叙事以跟上情节发展的时候,放映机并不会停止转动,混乱的情节事件会继续演绎下去。那些跟得上的观众最终会因为“疲于奔命”而累坏自己,而那些跟不上的恐怕就只能迷失其中了。而观众又必须通过重组事件的叙事段落和因果关系才能明白电影在讲什么,因为人们在现实生活中就是按照正常的因果顺序在了解世界的。这样的结果显然与观众最初对电影的期待与愿望背道而驰。电影应该带给人们的是愉悦和提炼于生活的故事,而绝非忙碌和困惑。正如麦克卢汉所说,“媒介即讯息”,我们应该在决定传播内容之前首先搞清楚供我们传播这个内容的是怎样的一种媒介。

导演在制作这一类影片的时候所遵循的原理同一般电影是相同的,无论是《低俗小说》还是《凶心人》,导演在画面与画面的组接上仍旧遵从传统的蒙太奇原理,每一个段落本身也都是线性的表达,他们所调换的只是各个段落之间的前后顺序,使其复杂化、混乱化。而观众在观看的时候需要主动参与的工作量要比平时多得多,他们不能仅仅简单地识别画面之间的合理关系,还应把导演强制打乱的段落重新整合。因此,笔者认为这类影片并没有脱离观众认知参与前提下的线性发展思路,它们顶多只能算是电影“后线性”故事中的特例而已。

(四)从大银幕到电视

无论我们的祖先有多习惯于去听讲故事的人讲故事、阅读便宜的惊险小说、用无线电收听广播剧或者每周六赶着去看现场脱口秀,现在的我们更满足于在客厅里聚集到那个闪烁的盒子(电视机)旁边来获取故事。

——萨拉·科兹洛夫(《叙事理论与电视》)

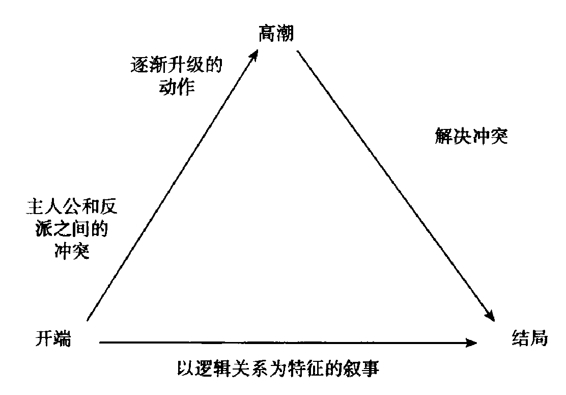

从电视诞生至今,研究电视的著作比起其他媒介研究来说少之又少,并且现有研究也很少是从美学的角度来进行的。但也有一些学者致力于电视叙事的研究,并取得了一定成果,例如萨拉·科兹洛夫(Sarah Kozloff) 1987年的著作《叙事理论与电视》、克里斯汀·汤普森2003年的《电影与电视中的叙事》、维彦·斯特涅瑞(Vyvyan Stranieri)和苏·腾布尔(Sue Turnbull) 2003年的Bite Me等。其中,有些学者如格莱姆·伯顿(Graeme Burton)主要关注对“叙事”的讨论,提出小说、电影中的经典叙事,或称主流叙事或传统叙事(如图3. 1所示)仍然是电视观众获取快乐的主要途径之一,它使人们愿意长时间坐在电视机前观看电视节目。[32]电视叙事同样也是结合逻辑段落的一系列事件,通过情节发展和情感冲突来感染观众,由此看来,电视叙事与电影叙事有着很多相似因素。

图3.1 主流叙事(mainstream narrative) [来源:改编自《谈论电视》 (Burton,2000 :1 13) ]

以电视连续剧为例,我们会发现,在任何剧集当中都存在不止一条故事线。并且这些故事线是在一个相对较长的时间里通过20、30或40集来进行叙述的,观众在观看过程中会一直期待结局的产生。连续剧是电视媒介将线性传统叙事发挥到极致的一种节目形式。虽然一些评论家,如斯提夫·贝克(Steve Baker)曾指出因为其昂贵的制作费用和市场推广支出,连续剧是一种在逐渐消亡的电视节目形式[33],但是目前中国内地电视剧市场却给这种论断一个相当有力的回击。 《2003-2004年中国电视剧调查报告》指出,在广告收益方面,电视剧广告已经成为电视台的重要收入来源,2002年中国超过80%的电视台电视剧广告收入超过了该台总收入的30%;在收看人数方面,电视剧是观众收视份额最高的节目类型,2002年中国电视观众人均每天收看电视剧52分钟,占收看电视总时长的30%;在播出平台方面,影视剧频道是目前数量最多的第一大专业化频道,占所有频道总量的19%,大部分省级台和省会台都开办了影视频道。[34]中国拥有全世界最大的电视观众群。粗略估算,这个数字超过9亿,并且还以每年1000万的速度递增。因此,中国电视剧市场的发展趋势就已经足以使人们相信“电视连续剧”这一经典叙事形式在电视媒介中的光辉未来。

但是,正如从文学到电影的发展一样,主流叙事虽然始终在不断出现的新兴媒体中扮演着重要角色,但其发展并不是一成不变的延续,而是一个根据媒介技术特性调整和再完善的过程。在电视技术和传播规律的限制下,线性故事的讲述方式在电视媒体中也做了相应调整。继续以电视连续剧为例,与电影不同,电视文本的发展是不连续的、会被打断的以及分段式的。[35]连续剧通常是以10分钟一段、40分钟一集、一天(或一星期)一次的方式来讲述一个很长的故事。某一个特定的故事可能在第一集里介绍主要出场人物和故事开端,在接下来的集数里发展剧情和人物关系,在中部靠后的某一集里达到高潮。观众可能需要花费数星期或数月才能完整欣赏故事情节。这就要求连续剧的制作者以及观众都必须扮演更为积极的角色。例如,编剧会让在上一集结尾出现过的人物和场景在下一集的开场重复出现。当观众看到一个人物时,不一定会记得他的名字,但却会记得他在剧中的经历以及曾经和其他人(antagonist)发生过的冲突。这样的手法能唤起观众对之前情节的记忆,使故事在间断一天或一周之后得以继续。再比如,编剧会在创作的计划阶段就将广告时间的中断以及分集的中断纳入考虑范围之内,他们往往选择在矛盾冲突激烈的地方截断剧情。这时,投入的观众不容易忘记事件的发生过程,也会在心理上对接下来的剧情充满期待。这一方面能抓住观众,保证收视率,同时也在一定程度上保证了段落之间衔接的完整性。

从观众的角度来看,他们对电影画面和电视画面在心理认知上其实是相同的,唯一不同的是,电视观众除了对画面与画面之间进行心理上的线性连接之外,还需要在每一节和每一集之间调动自己的记忆能力来帮助自己获得连贯完整的故事情节。虽然观众参与的变化程度并不大,但不可否认,这的确是观众在适应电视媒介时所做的一种心理调整。

前文检视了人们是如何在新媒体出现时改良原有媒体的线性叙事模式,不断推进叙事朝“后线性”方向发展的。那么,当模拟信号转换为数字技术之后,线性叙事根据新技术的特点而调整并继续存在的发展模式是否还成立?如斯文·伯克兹所言,我们正经历一个“社会的千禧转变时期”[36],这一转变影响着社会、经济、生活的方方面面。在媒体领域,“后现代”的大旗被高高举起,文学、绘画、音乐、电影等各个艺术领域都被贴上这一标签。在叙事学层面,后现代挑战着连续性与连贯性,作家、电影制作人、读者和观众都熟知的线性叙事被打碎,等待创作者重组;解构主义意欲打翻所有的叙事规则,尤其是“非线性”这个词语,更是成为用来形容新式叙事方法的最流行词汇。诚然,很多数字媒体创作作品并没有再遵守严格意义上的开端、发展和结尾的逻辑序列,电子计算机不同以往的信息交互方式使得读者、观众能在新的平台中依靠机器和超链接功能来获取信息,他们可以选择在任意时间跳跃到他们喜欢看的部分去。在信息时代最受关注的“超文本”和“超媒体”,其叙事风格已经大大不同于传统媒体;创作者将内容,无论是文字还是影像,都按照不同部分安排到不同存储和显示区域,空间代替时间成为内容分布的原则。这种变化使叙事慢慢偏离了原本的线性规律,逐渐演化成一种“空间游牧(nomadic space)”的形式;计算机使用者必须通过对鼠标、键盘的操控完成在超现实空间的游历。[37]与以往那些只能描绘空间的传统媒体不同,数字技术为人类创造了一个使用者可以参与和跟随的空间。而在这个虚拟维度里,时间不一定是连续和线性的,使用者可以通过按键选择先看哪一个,然后再随意地挑选接下来看哪一个,就像是漫步在充满分支和小径的公园中(garden of forking path)[38],原因不再一定先于结果,结尾也不再一定来自于开端,数字媒体的互动平台技术使得空间版图的游历不再必须以时间作为指引。但是,我们也不能就此定论,认为数字媒体环境不再需要线性叙事艺术。以空间为坐标的叙事形式并不能成为叙事发展道路上的救世主,这种形式并不意味着开端、发展和结局的逻辑序列灭亡。正如乔治·兰斗(George P. Landow)在其著作《超文本2. 0》里所说的:“每个作为个体的读者在阅读过程中的经验仍然是线性的”[39],一切关于线性叙事的属性仍存在于数字媒体用户阅读数字作品的过程中,尽管与电影、电视中的不太一样。因此,线性叙事在数字媒体环境中并没有,也不会消亡。相反地,与电影、电视当年的情况类似,它在新环境中仍然是一种有变化的进化(evolve)。我们可以借用《再调整:了解新媒体》[40]一书中“再调整(remediation)”一词来描述这个过程。该书作者波特和克鲁辛使用“再调整”来断言数字媒体常常对旧有媒体形式进行“借鉴(borrow)”、“再仿效(repurpose)”、“重复使用(reuse)”、“再挪用(reappropriate)”和“再调适(re-mediated)”。也就是说,传统的线性故事存在于包括数字媒体在内的每一种媒介形式中,所不同的是,媒介差异带来了受众在接受过程中对于自身主动参与性的调整,以及创作者根据受众变化而进行的创作上的改变。电影的线性叙事是对文学的调整,电视是对电影的调整,而超文本、虚拟现实、计算机游戏的线性模式则是对之前这些调整的“再调整”。这个“再调整”是在现代科技之光照耀下的一个再自然不过的进程。

需要说明的是,这里强调“线性故事”并不代表我们认同数字媒体中存在其他形式的叙事方式,而只是想说明,线性故事无论在什么媒介条件下都是很重要的组成部分,即使是具备“互动”特性的数字媒体也不例外。

(五)后线性叙事(storytelling/stories)

我们可以借用法国叙事学研究者克洛德·布雷蒙(Claude Bremond)的观点对经典线性叙事进行一个系统描述。他认为叙事的基本单元是动作(action)和事件(event),而将这些叙事单元结合起来形成故事的原则则是因果和时间逻辑,它们将叙事单元组合成一组有关联的事物,或称一个序列(sequence),从而产生叙事。[41]但随着后现代作品的出现以及电脑时代的到来,这种叙事模式似乎有瓦解的迹象。随之,研究叙事的理论——叙事学也在“反叙事学(antinarratology)”(Miller,1998)[42]和“解构主义(deconstructionism)”[43]的压力之下面临衰败的危险。戴维·赫尔曼(David Herman)曾在20世纪90年代中后期提出“后经典叙事学(postclassical narratology)”,将认知科学纳入到叙事考量当中,从认知心理学的角度全新审视叙事序列,重新阐释叙事序列、故事构建、叙事性等相关问题。后经典叙事学,是相对于经典(结构主义)叙事学而言的,它的复数意义大致表现在两个方面:(1)超越经典叙事学的文学叙事,走向文学之外的叙事媒介,即叙事媒介上的复数性; (2)超越单一的结构主义语言学研究范式,走向多样化的研究方法,即研究方法上的复数性。[44]需要指出的是,正是这一转向使得一度消沉的以结构学为基础的叙事学走出了解构思潮的阴影,得以复兴。同时,经典叙事中的一些重要概念,例如结构、动作和序列等,也在之后叙事学的发展中继续发挥重要作用。本书主要关注主流叙事本身(而非叙事学)在新环境中的复兴,从以下两个层面分析数字时代下传统线性叙事的发展与变化:“说故事(storytelling)”和“故事的复数形式(stories)”。

1.后线性storytelling

故事的连贯性(coherence)能被拯救吗?

——玛丽-劳勒·莱恩(《叙事作为虚拟现实:文学与电子媒体中的沉浸和互动》)

“后线性storytelling”在这里被定义为一种结合用户参与来创作线性故事的数字叙事模式,它的形成不仅和电影、电视一样需要人的认知能力和记忆能力,还需要新的因素:人的亲身参与,或称用户与机器间的“实体互动(ontological interaction)”[45]。传统的读者/观者在新环境中成为叙事作品的一部分,他们扮演故事中的人物,成为事件的发起者和履行者,他们在叙述者(narrator)和被述者(narratee)之间不时地转换身份,利用手中的电脑键盘或者操控杆,成为叙述过程中串联各叙事要素的一条线索。叙事最终呈现出的不再只是作者的主权话语,更是用户体验故事中各种事件和情感的过程。因此,在这里,叙事是由作者与用户两个主体共同完成的。用户的实际参与在作者对情节的编排中成为叙事单元,或者用户本身成为故事中的一个人物、完成其中的一个动作、成就其中的一个事件等。二者合作完成的仍然是一个具备连贯性和完整性的线性故事。在这个过程中,用户起到了一个“代理”或称“中介”(agency)[46]的作用,他们代理各种叙事单元的功能,支撑叙事从开端走向结尾。

另外,之所以是“storytelling”,而不是“story”,原因在于,我们在讲到数字媒体叙事时,虽然数字叙事中的人物和事件是和数据库中的数据以及一些比叙事单元还要小的叙事碎片连接在一起的,但是用户在参与故事时不是在和这些数据进行互动,而是在一个互动和变化的过程中将这些数据串联起来形成故事。因此,这是一个动态的经验过程,“storytelling”指的就是这个经验过程。

2.后(多)线性stories

所有的故事都具备所谓内在的“可述性(tellability)”,这是一种可以让情节不断产生新版本的特质。在传统叙事作品中,多版本主要是同一个故事经过不同创作者和不同媒介多次改编的结果,它们虽然取材于同一个故事,但从根本上说却是不同的作品,比如亚瑟王的传奇故事就是一个典型的例子。这一故事在西方流传很广,各种新潮和通俗的文艺形式都曾将其改编再现,从好莱坞影视、百老汇歌舞到漫画书、木偶戏,无一例外。从1953年的《圆桌骑士》到2004年的《亚瑟王》,至今已有十多部电影取材自这个经典故事。但这些作品,每一部都只讲述一个故事,有的可能侧重骑士精神,有的可能是关注人物命运,它们往往只能将“歧路花园”中的一条线路实际化。当然在传统媒体作品中也有特例,比如在电影《滑动门》(1998)和《偷天情缘》(1993)中,创作者将情节发展的多样性平行地展示在观众面前,以对类似片段的多次重复来交代多重可能性的存在。而到了数字媒体时代,电脑技术的应用使得用户可以自由驾驭故事的发展,“分岔式情节”(constantly bifurcating plotline)在作品中得到完美的呈现。[47]

不同于书籍、电影和电视,在数字媒体环境下,故事的不同版本同属于一个作品,分散在数据库中的叙事元素经过用户的选择产生了不同的序列和结构。但就不同的故事版本而言,每一次产生的故事都是线性的。我们再也不能给作品总结出详细准确的故事情节,因为同一个作品中隐藏了多条线性叙事,每一条分支都有可能经历完全不同的故事画面。

从这个层面上来讲,本书提出的“后线性stories”和凯文·迈克尔·布鲁克斯(Kevin Michael Brooks) 1999年在其《后线性电影叙事》中提出的理论很相似,后线性叙事就是指“在某种程度上超越线性,在一个作品中可以产生多个线性故事的叙事模式”。[48]

回顾叙事在各种媒体间发展的历史,我们可以看到线性叙事是如何从读写媒介存活到视听媒介、从大银幕发展到小电视的。科技的革新与发展并没有杀死线性叙事;相反却发展出了其后续模式。因此,在面对计算机时我们并不需要害怕,正如剧作大师罗伯特·麦基(Robert McKee)所言,生活是所有故事的来源,生活中的一切都存在无限可能。一个人、一件事随时都会因为一个因子的改变而发生意想不到的变化,因此,生活有多少种可能,由人类根据生活原型而创作的故事就有多少个版本,不变的只是人们在讲故事和理解故事时的一种惯性线性逻辑思维。数字设备的出现正好为我们能全面展现生活中的无限可能提供了机会。数字环境中的主动(active)观众(用户)正是线性叙事在新环境中继续存在发展的基础和前提,只有当观众的实际参与介入文本时,“后线性storytelling/stories”才能产生,这是经典叙事在数字媒体环境中的复兴。从原本对作品本身的关注转移到了读者/观者对作品的改造和重构,文本本身的结构特征与完整性通过用户参与而得到了保证,并在延承传统规律的同时使真实故事的无限可能在艺术作品中得到真实的再现。(https://www.xing528.com)

【注释】

[1]Mateas,Michael and P. Sengers.“Narrative Intelligence.”American Association for Artificial Intelligence(AAAI)1998 Symposium on Narrative Intelligence.

[2]Nelson,Katherine,ed. Narratives from the Crib. Cambridge:Harward University Press,1989.

[3]Wang,Zhenzi and Z. Q Liu.“Will New Media Narrative Become the HERO in Traditional Cinema.”Proceedings of the 3rd Annual Hawaii International Conference on Social Sciences,Hawaii,2004,p. 3611.

[4]罗伯特·麦基,周铁东译:《故事:材质,结构,风格和银幕剧作的原理》,中国电影出版社2001年版,第11页。

[5]Mckee,Robert,1997,Story:Substance,Structure,Style,and the Principles of Screenwriting,Harper Collins Publishers,New York,p. 11.

[6]Hardy,Barbara.“Narrative as a Primary Act of Mind.”in The Cool Web:The Patterns of Children’s Reading,eds. M. Meek A. Warlow and G. Barton. London:The Bodley Head,1977,p. 12.

[7]Manovich,Lev.“Database as Symbolic Form”,in Convergence,5. 2 (1999)-The Language of New Media,Cambridge Mass:MIT Press,2001.

[8]Fulton,Helen,et al. Narrative and Media,New York :Cambridge University Press,2005. p. 3.

[9]Lacey,Nick. Narrative and Genre :Key Concepts in Media Studies,London:Macmillan Press Ltd.,2000,p. 13.

[10]Lacey,Nick. Narrative and Genre :Key Concepts in Media Studies,London:Macmillan Press Ltd.,2000,p. 14.

[11]Prince,Gerald,2003,A Dictionary of Narratology,Rev. Edition,University of Nebraska Press,London.

[12]J.希利斯·米勒,申丹译:《解读叙事》,北京大学出版社2002年版,第46页。

[13]Onega,Susana and Landa,Jose A. G.,1996,Narratology:An Introduction,Addison Wesley Longman Group Limited,England,p. 238.

[14]Crawford,Chris. Chris Crawford on Interactive Storytelling,CA:New Riders,2005. p. 7.

[15]Crawford,Chris. Chris Crawford on Interactive Storytelling,CA:New Riders,2005.

[16]Van Dijk,Teun A. Text and Context:Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse,London:Longman,1980.

[17]Bordwell,David and Kristin Thompson. Film Art,3d ed. New York:McGrawHill,1990. p. 55.

[18] Bruner,Jerome.“The Narrative Construction of Reality.”Critical Inquiry,Vol. 18. (Autumn 1991),pp. 1-21.

[19] Dinkla,Soke.“The Art of Narrative:Towards the Floating Work of Art.”New Screen Media :Cinema/Art/Narrative,Eds. Rieser Martin and Zapp Andrea. London:British Film Institute,2002,pp. 27-53.

[20] Murray Janet H.,1997,Hamlet on the Holodeck:The Future of Narrative in Cyberspace,Free Press,New York. p. 27.

[21]Winthrop-Young,Geoffrey.“Magic Media Mountain:Technology and the Umbildungsroman.”Reading Matters :Narrative in the New Media Ecology,Eds. Joseph Tabbi and Michael Wutz. Ithaca:Cornell University Press,1997,pp. 29-52.

[22]Jennings,Pamela.“Narrative Structures for New Media:Towards a New Definition.”Leonardo,29.5(1996),pp. 345-350,p. 346.

[23]Miller,J. Hillis. Reading Narrative,Norman:University of Oklahoma Press,1998. p. 46.

[24]Ireland,Ken. The Sequential Dynamics of Narrative :Energies of the Margins of Fiction,London:Associated University Presses,2001. p. 73.

[25]Deutelbaum,Marshall.“Structural Patterning in the Lumiere Films.”Film Before Griffith,Ed. John L. Fell. Berkeley,Los Angeles and London:University of California Press,1983. 299-310.

[26]Lothe,Jakob. Narrative in Fiction and Film:An Introduction,New York:Oxford University Press,2000,p. 62.

[27]Lothe,Jakob. Narrative in Fiction and Film :An Introduction,New York:Oxford University Press,2000,p. 62.

[28]Meadows,Mark Stephen. Pause & Effect :The Art of Interactive Narrative,Indianapolis:New Riders Publishing,2003,p. 24.

[29]〔苏〕爱森斯坦,富澜译:《蒙太奇论》,中国电影出版社1999年版。

[30]Branigan,Edward. Narrative Comprehension and Film,London:Routledge,1992.

[31]Dovey,Jon.“Notes Toward a Hypertextual Theory of Narrative.”New Screen Media:Cinema/Art/Narrative,Eds. Rieser Martin and Zapp Andrea. London:British Film Institute,2002,pp. 135-145,p. 141.

[32]Casey,Bernadette,et al. Television Studies :The Key Concepts,London; New York:Rout ledge,2002. Burton,Graeme. Talking Television:An Introduction to the Study of Television,London:Arnold;New York:Oxford University Press,2000.

[33]Baker,Steve.“Film and Television Narrative.”11 May 2005.〈http://www.stevewlb.zen.co.uk/Frame.htm〉.

[34]CSM:《2003-2004年中国电视剧调查报告》,上海电视节,2003年7月。

[35]Thompson,Kristin. Storytelling in Film and Television,Cambridge,Mass.:Harvard University Press,2003,p. 11.

[36]Birkerts,Sven. The Gutenberg Elegies:The Fate of Reading in an Electronic Age,New York:Fawcett Columbine,19 95,p. 5.

[37]Moulthrop,Stuart,1997,“No War Machine”,in Reading Matters:Narrative in the New Media Ecology,eds. Tabbi,Joseph and Wutz,Michael,Cornell University Press,New York,pp. 269-292,pp,272-273.

[38]玛丽-劳勒·莱恩:《电脑时代的叙事学:计算机、隐喻和叙事》,戴卫·赫尔曼主编,马海良译:《新叙事学》,北京大学出版社2002年版,第61-88页。

[39]Landow,George P. Hypertext 2. 0. Rev.,amplified ed. Baltimore:Johns Hopkins University Press,1997,p.184.

[40]Bolter,Jay David and R. Grusin. Remediation:Understanding New Media,Cambridge Mass:MIT Press,1999.

[41]Bremond,Claude.“The Logic of Narrative Possibilities.”Narratology:An Introduction,Ed. Susana Onega and Jose Angel Garcia Landa. Harlow:Longman,1996,pp. 61-75,p. 61.

[42]Miller,J. Hillis. Reading Narrative,Norman:University of Oklahoma Press,1998.

[43]Leitch,Vincent B .,DeconstructiveC riticism:AnA dvanced Introduction,New York:Columbia UP,1983

[44]尚必武:《论后经典叙事学的排他性与互补性》,〈http://www.literature.org.cn/article.aspx?id=41713〉,2011-8-9。

[45]Walker,Jill.“Fiction and Interaction:How Clicking a Mouse can Make You Part of a Fictional World.”Diss. U. of Bergen,2003.

[46]Murray,Janet H. Hamlet on the Holodeck :The Future of Narrative in Cyberspace,New York:Free Press,1997.

[47]Murray,Janet H. Hamlet on the Holodeck :The Future of Narrative in Cyberspace,New York:Free Press,1997.

[48]Brooks,Kevin Michael.“Metalinear Cinematic Narrative:Theory,Process,and Tool.”Diss. of MIT,1999.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。