五、越来越多的诉讼对司法公信力的影响

越来越多的诉讼表明人们越来越多通过法院解决争端,似乎表明法院公信力的提高。但是,由于司法腐败、执行难和涉诉信访等因素,人民法院乃至整个司法机关的公信力受到很大影响。

人们是否选择司法机关作为解决争端的机构与司法机关的公信力有密切的关系,而法院的公信力在当前直接表现在法院判决是否公正,法院判决的执行是否困难上。如果司法腐败严重、司法判决执行难,人们自然会远离法院,选择其他的方式解决争端。

1.司法腐败问题

司法腐败有些是由于执法人员的素质不高造成的,表现为利用审判权和执行权徇私舞弊、贪赃枉法,这类司法腐败从改革开放以来一直是司法队伍整顿的重点,虽然人数不多,每年违法违纪受到惩治的人员只占整个法院队伍的千分之二点几[7],但是影响极其恶劣,特别是担任司法机关领导职务的官员的司法腐败,更会对司法机关的声誉造成极大的伤害。这些年被揭露并受到法律制裁的司法高官黄松有(最高人民法院原副院长)、吴振汉(海南省高级人民法院原院长)、麦崇楷(广东省高级人民法院原院长)、田凤岐(辽宁省高级人民法院原院长)、张涛(重庆市高级人民法院原副院长)、娄小平(海南省高级人民法院原副院长)、李宝金(天津市高级人民检察院原副检察长)、文强(重庆市司法局原局长)等,就是这类司法腐败的典型代表。

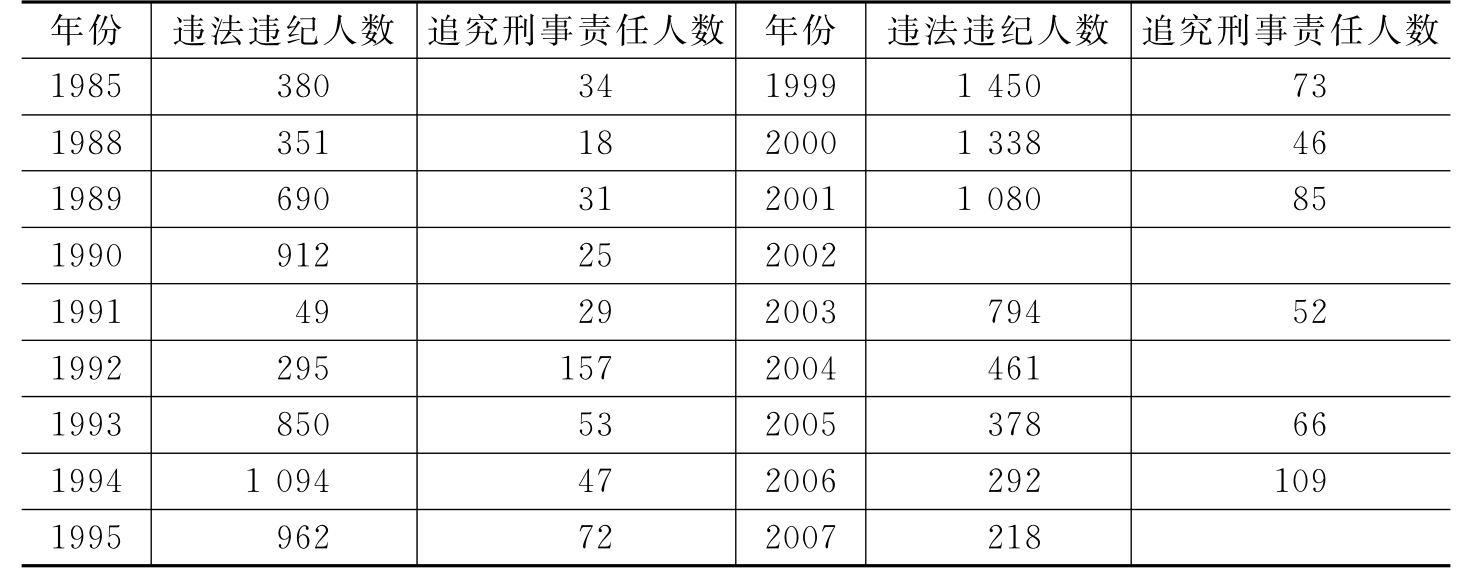

表0—12 全国法院违法违纪人数以及其中追究刑事责任人数(1985—2010年)

续前表

①为移送司法机关处理人数。

资料来源:1985—2002年数据参见喻中:《20年来中国法官违法犯罪问题的分析》,载《当代中国研究》,2004(1);2003—2010年数据参见最高人民法院各该年度工作报告。

另外一些司法腐败则是制度因素造成的,即由于制度不健全或者制度上的毛病使法院的公信力发生了变化,比如自收自支的司法政策,法院经商办企业、创收,地方保护主义和部门保护主义,缺乏回避制度等。这两种形式的腐败往往相互结合,推波助澜。司法人员以权谋私在任何条件下都可能发生,无论制度是否健全,只不过在制度有毛病、不健全的情况下以权谋私的现象可能更多一些,而在制度健全的情况下它们不可能大规模地蔓延。制度性因素所造成的腐败则可能是全局性的,它不仅改变了法院的性质,甚至使好人也可能在制度允许的情况下变坏。正是由于看到制度因素的重要性,从20世纪90年代中后期开始,最高人民法院的报告越来越强调从制度上堵塞漏洞,积极预防司法人员腐败的发生问题。具体措施包括进一步规范诉讼费的管理;认真清理经商办企业问题;坚决消除容易影响司法公正的因素;等等。最高人民法院明令禁止法院与行政机关、企业事业单位建立“法律服务关系”并设立机构,撤销了挂靠在法院的原有关公司的法律服务中心;多次重申了审判人员除法律规定的情形外,禁止为当事人推荐、介绍、指定律师,禁止私下会见当事人及其律师,努力在审判人员与律师、当事人之间建立起一条维护司法公正的“隔离带”。地方各级人民法院进一步清理了设在行政机关的执行室、法庭,纠正了审判人员参与行政事务、行政人员参与审判活动的错误做法。[8]2000年以来,最高人民法院提出严格执行回避制度,严格禁止审判人员的近亲属担任本院审理案件的诉讼代理人或辩护人;严格禁止领导干部的配偶、子女在其所辖地区开办律师事务所和在律师事务所从事诉讼代理活动。全国法院普遍建立回避人员档案,并向社会公布,接受当事人和群众的监督。

由此可以看出,司法腐败所涉及问题无论是诉讼费收取、法院办公司,还是回避制度都关系到法院自身的利益,关系到审判是否公正。人们之所以选择法院作为解决争端的机构是因为除了法律法院没有自身的利益,如果法院有自身的利益在其中,能够通过行使审判权或执行权,谋取更多的利益,那么法院一定会选择使自己利益最大化的方式。问题在于这样一来法院就不再是与当事人利益无关者,势必导致公信力的降低。

2.执行难问题

执行难是多年来一直困扰审判工作的棘手问题。按照最高人民法院的解释,所谓执行难是指被执行人有履行能力,但由于种种原因却得不到执行的情况。对于那些由于被执行人确无可供执行的财产而无法执行的案件,不是执行难问题,而是市场经济条件下必然存在的交易风险和正常现象。对这些案件只有通过提高被执行人的履行能力才能得到执行。[9]但对于当事人来讲,无论哪种情况都直接影响法院的公信力。我们可以从两个方面看法院的执行状况:一方面看法院所审判的案件中有多少案件需要执行,即案件的执行比率;另一方面看在执行的案件中有多少需要强制执行,即强制执行率。

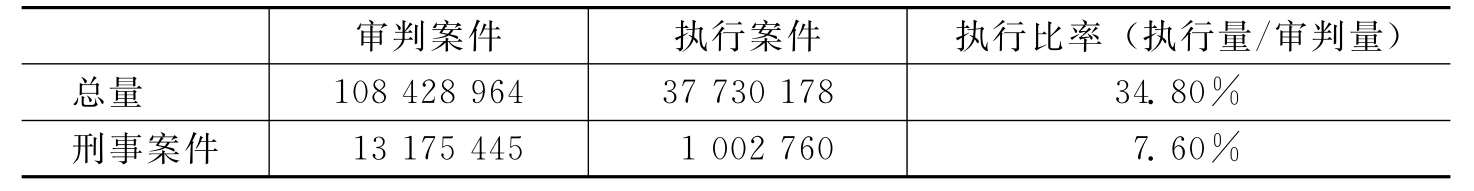

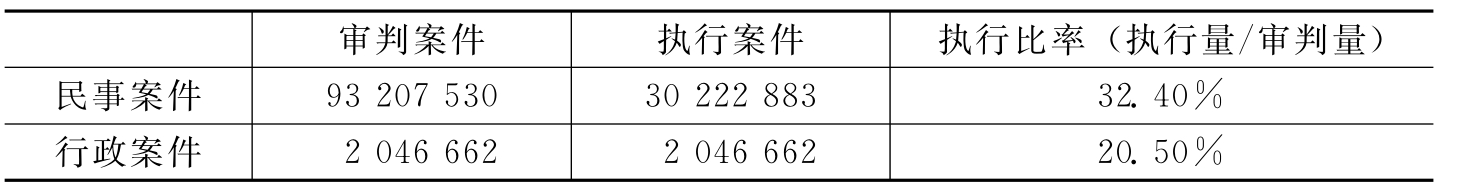

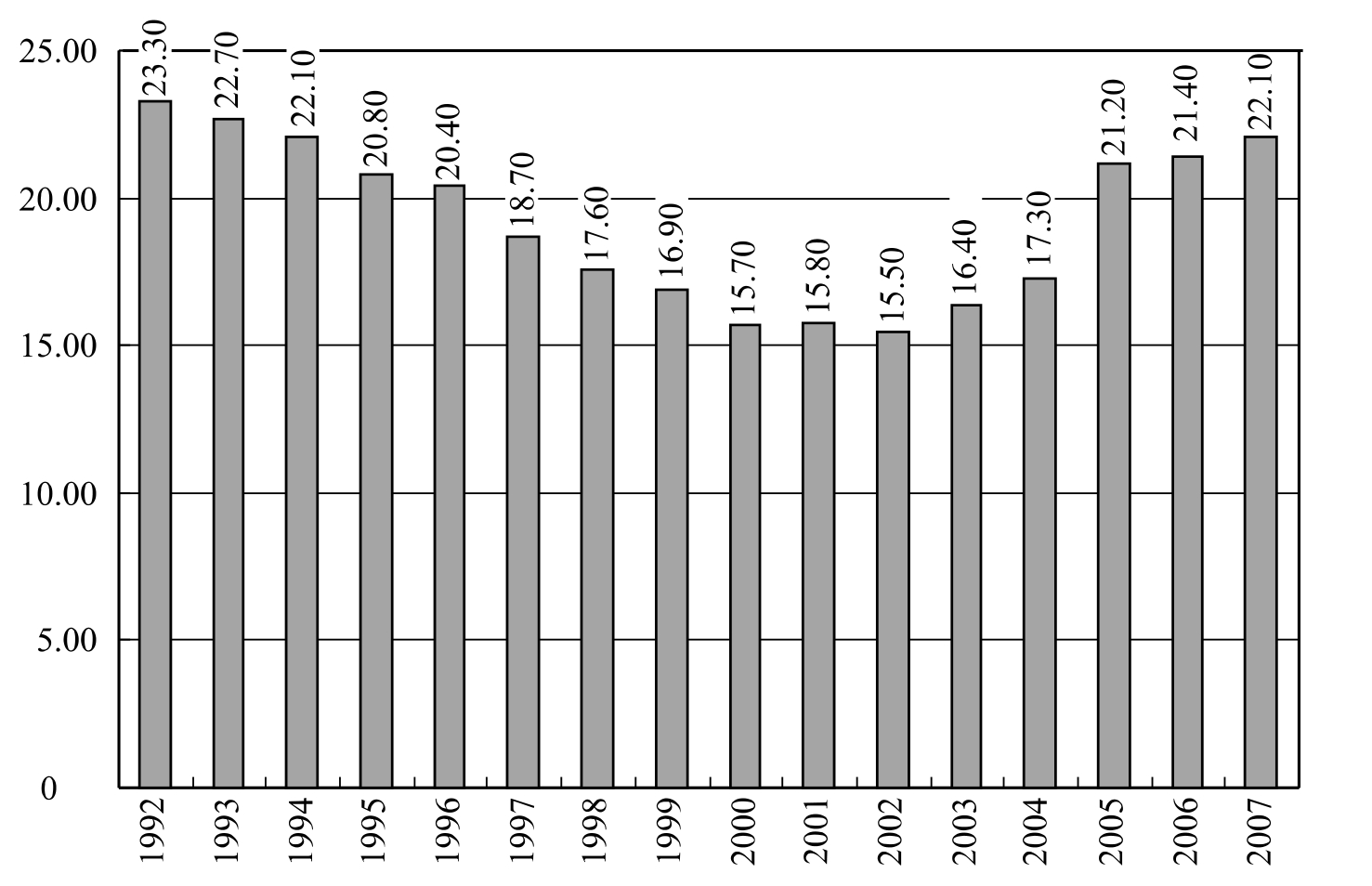

从执行案件的数量看,1992—2010年间申请执行的案件共计3 773万件,而同期一审、二审、再审收案数量为10 843万件,执行收案占同期审判收案总量的34.8%,其中刑事案件执行比率为7.6%,民事案件为32.4%,行政案件为20.5%。从1992年到2010年,执行比率从1992年的24.7%上升到44.2%(2000年),然后又降到28.6%(2010年),走了一个∩形。同期刑事案件执行比率从2.1%上升到9.8%(2000年),然后一直保持这一比率,2010年为9.3%。民事案件执行比率由26%上升到40%,然后又呈下降趋势,2010年为29%,发展趋势大体与执行收案的总量相似;行政案件执行比率从47.6%下降到26%,2000年后继续下降到5.6%的水平。

表0—13 人民法院各类案件审判收案量和执行收案量(1992—2010年)

续前表

资料来源:根据《中国法律年鉴》1993—2010年各卷提供的数字绘制。执行案件中除了刑事、民事和行政案件之外还包括其他的执行案件,如委托执行的案件,共6 083 954件。

图0—14 人民法院执行收案占审判收案比率的变化(1992—2010年)(%)

资料来源:根据《中国法律年鉴》1993—2010年各卷提供的数字绘制。

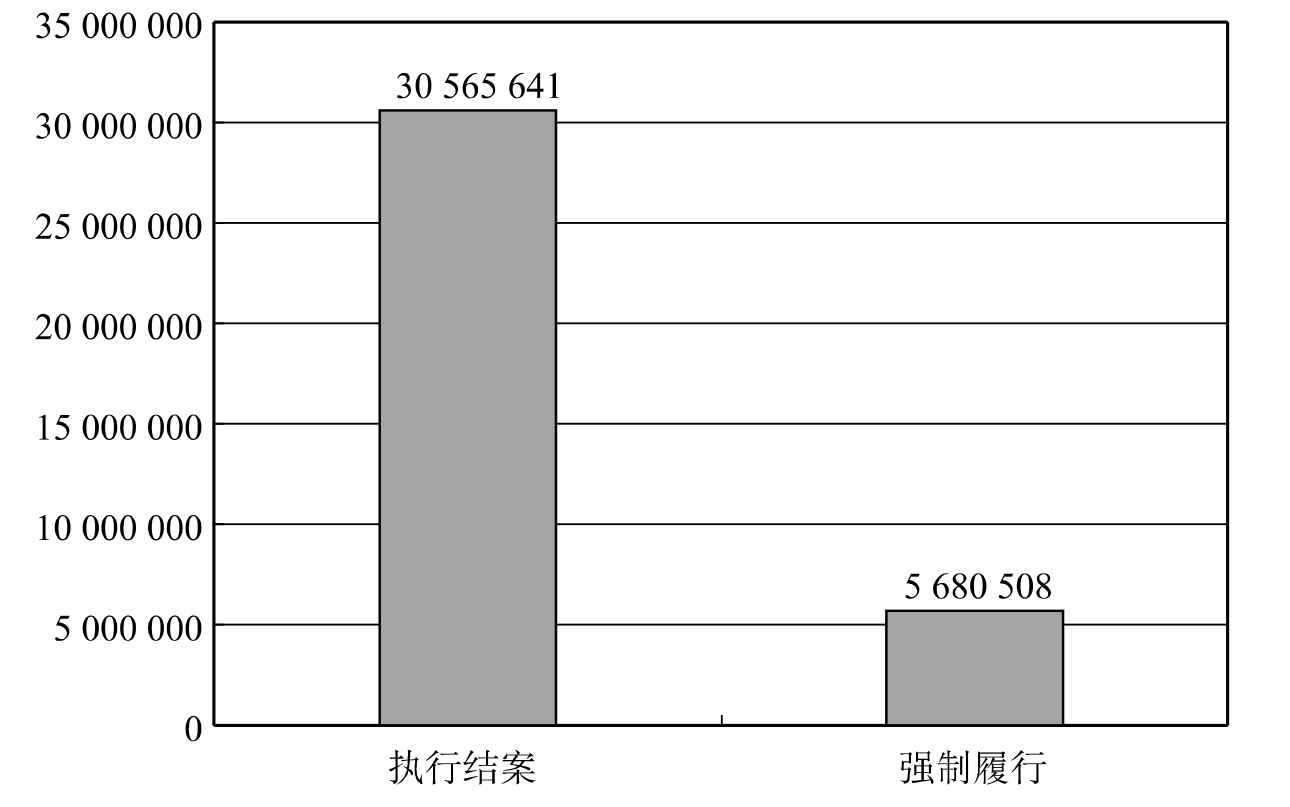

从强制执行率来看,1992—2007年执行结案共计30 565 641件,其中强制执行5 680 508件,强制执行率为18.6%。对诉讼数量产生影响的并不是执行的比率,而是强制执行的比率。对当事人来讲,担心的并不是通过自觉履行判决还是通过法院执行实现自己的权利,而是能否通过执行使自己的权利得到实现。如果法院的判决无论通过什么方式都履行不了,带来的必然是涉诉上访的增多,借助私力救济的方式乃至借助黑社会的力量,甚至在市场上变卖执行不了的法院判决。如果这样,法院的公信力必然大打折扣。

3.信访的作用

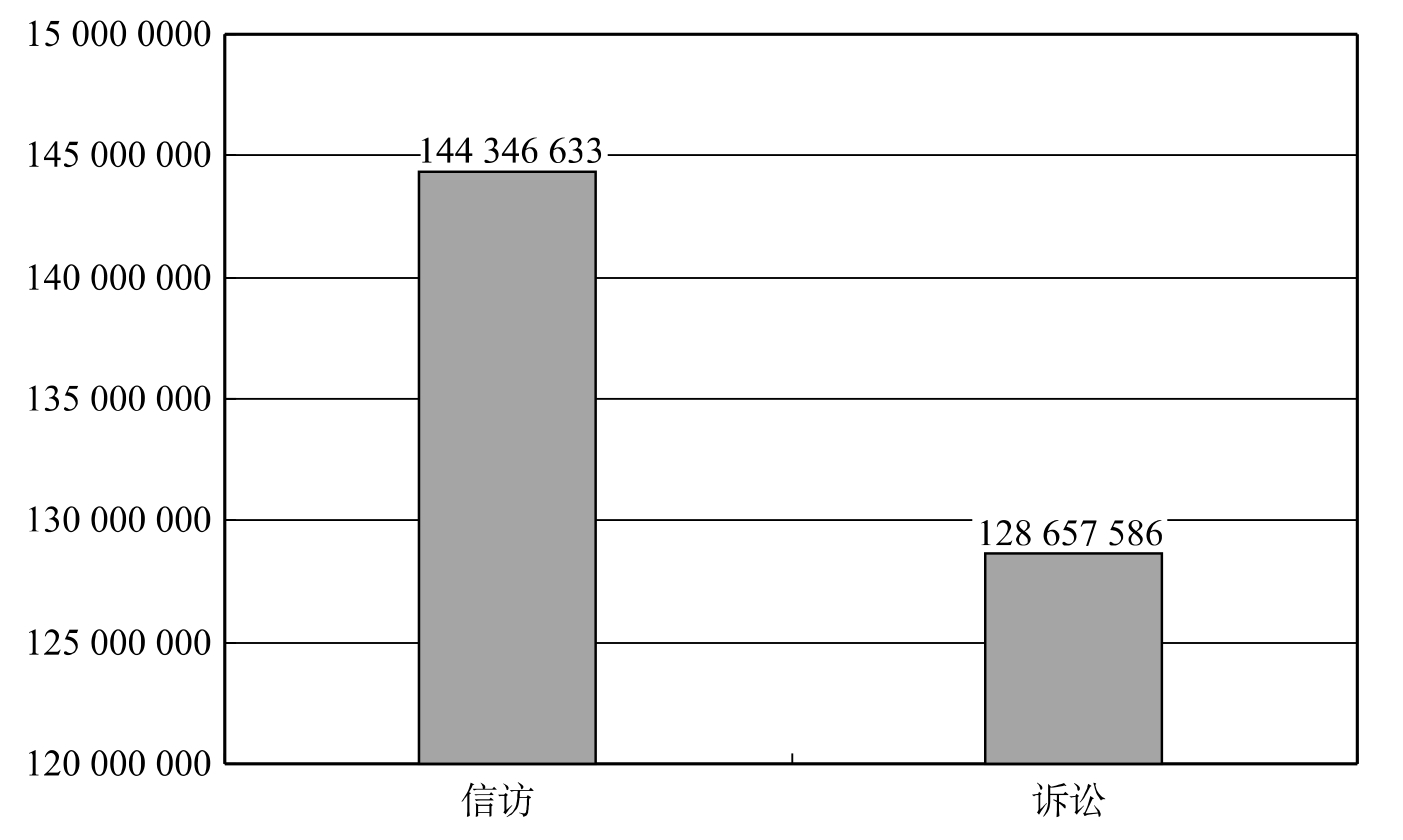

改革开放以来出现多次信访高潮,信访数量远远超过诉讼的数量。信访问题所涉及的领域,群众反映的热点、难点问题相对集中,涉及政策性、群体性的现实问题较多。有些信访问题属于法院不受理的领域,涉及的往往是体制改革中的政策性、全局性问题,通过诉讼很难得到解决;有的则属于与诉讼直接相关的领域,即所谓涉诉信访,到党政部门的信访中包括这类,而到司法机关的信访则主要反映的是这类问题。在某种程度上涉诉信访数量是人们对法院审判评价的风向标。我们可以把这些年到法院的信访数量与诉讼的数量做一个对比(见图0—17):

图0—15 人民法院执行案件结案数和强制执行数(1992—2007年)

图0—16 人民法院强制执行率的变化(1992—2007年)(%)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

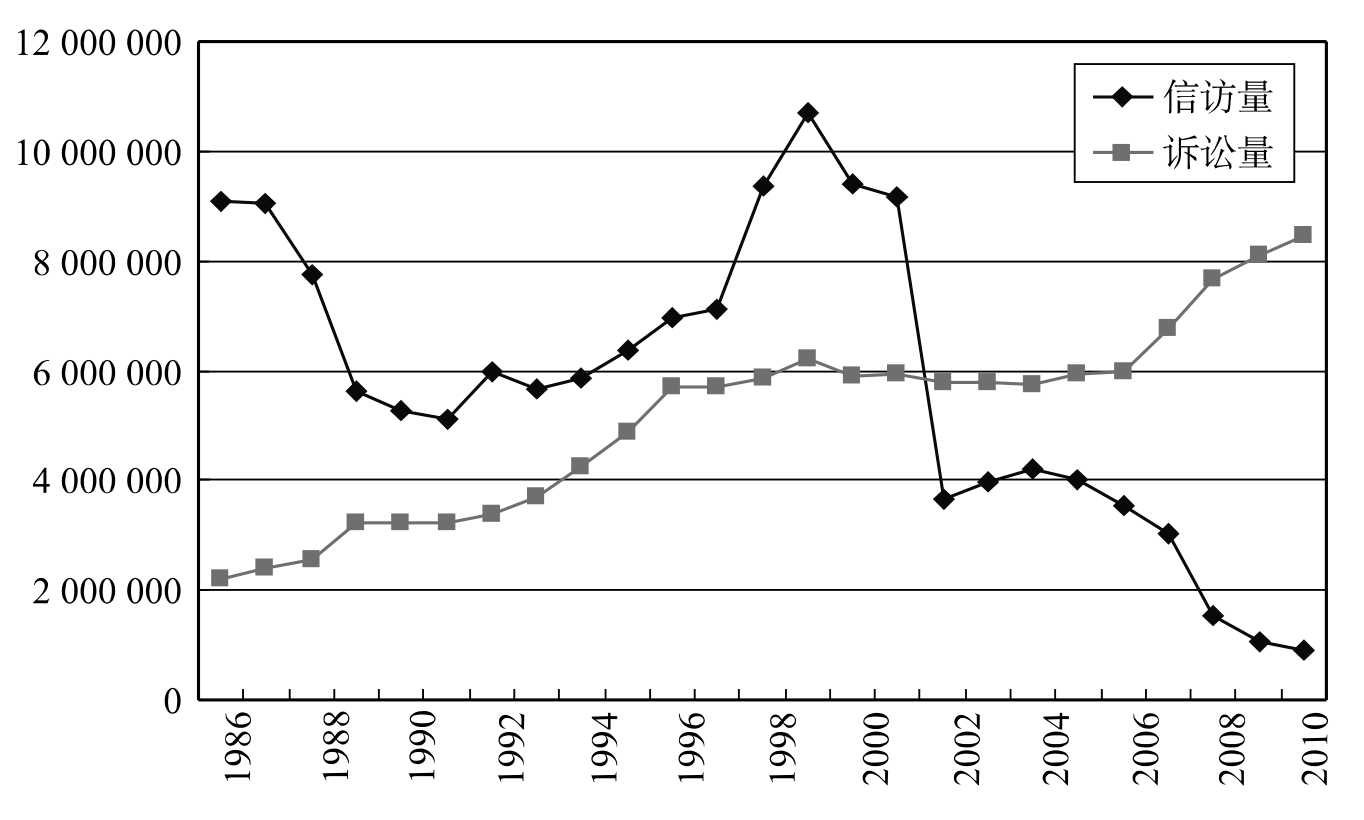

图0—17 法院涉诉信访与诉讼数量的对比(1986—2010年)

资料来源:《中国法律年鉴》1987—2011年各卷。审判总量包括一审、二审、再审的数量。

1986—2010年法院一审、二审、再审的收案总量为1.28亿件,而法院信访的总量为1.44亿件,远远超过诉讼的数量,从1998年到2001年法院的涉诉信访数量都超过900万件,1999年甚至到了1 069万件。这不能不引起人们对法院审判是否公正、有效率的警惕。但是也应该看到2002年以来法院的信访数量有了明显的下降,远远低于诉讼的数量,2002年降到300多万件的水平,2008年又降到100多万件的水平,2010年进一步降低到只有89.5万件。涉诉信访数量短期内这样大幅度的下降当然和法院系统这些年改变工作作风、贯彻社会主义法治理念有着密切关系,也和法院把信访转变为告诉、申诉,纳入二审、再审的审判程序中有着直接的关系。这应该是处理信访问题的一个成功经验。但这只是就法院的信访而言,须知到党政部门、人大以及工青妇、新闻媒体的信访中还有相当大的比例属于涉诉信访的范围,数量可能远远大于法院的信访量。[10]

图0—18 诉讼和涉诉信访数量变化曲线(1986—2010年)

资料来源:《中国法律年鉴》1987—2011年各卷。审判总量包括一审、二审、再审的数量。

诚如法院系统的分析,涉诉信访是由两个方面的原因造成的:一方面,改革开放带来了经济文化日益繁荣,人们经济文化生活的活跃,而矛盾纠纷也成倍增加,利益冲突趋向激烈,社会处于矛盾多发期,不稳定因素增多,如企业改制、破产、产权转让、职工安置、养老、保险、征地拆迁、土地调整等问题,在法院受理中,确实容易产生信访,其实许多不是法院的问题,只是矛盾最后到了法院,由法院作出的终审裁判,许多当事人不愿意息诉服判,而选择上访,由此,也带来了涉诉信访的增多。另一方面,在审判实践中,裁判不公、执行难、效率低,有的案件久诉不立,久审不结,久拖不决,执法方式简单、粗暴,重结案轻效果,一味强调当庭宣判率,重判轻调,执法不廉,在办案过程中滥用自由裁量权,办关系案、人情案、金钱案,吃喝当事人,所有这些现象都是造成涉诉信访数量居高不下的重要原因。[11]

4.全国人大代表对最高人民法院院工作报告的评价

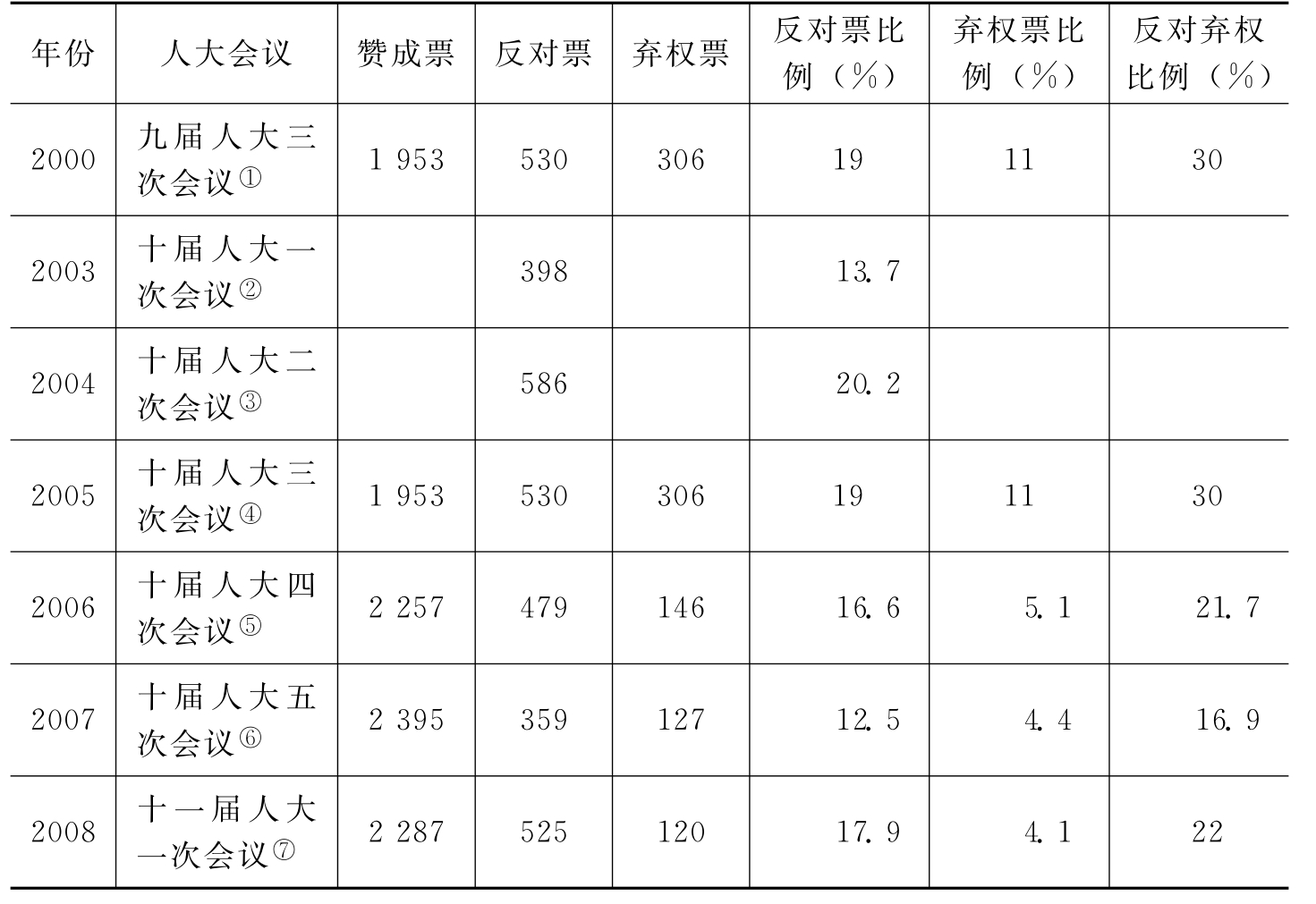

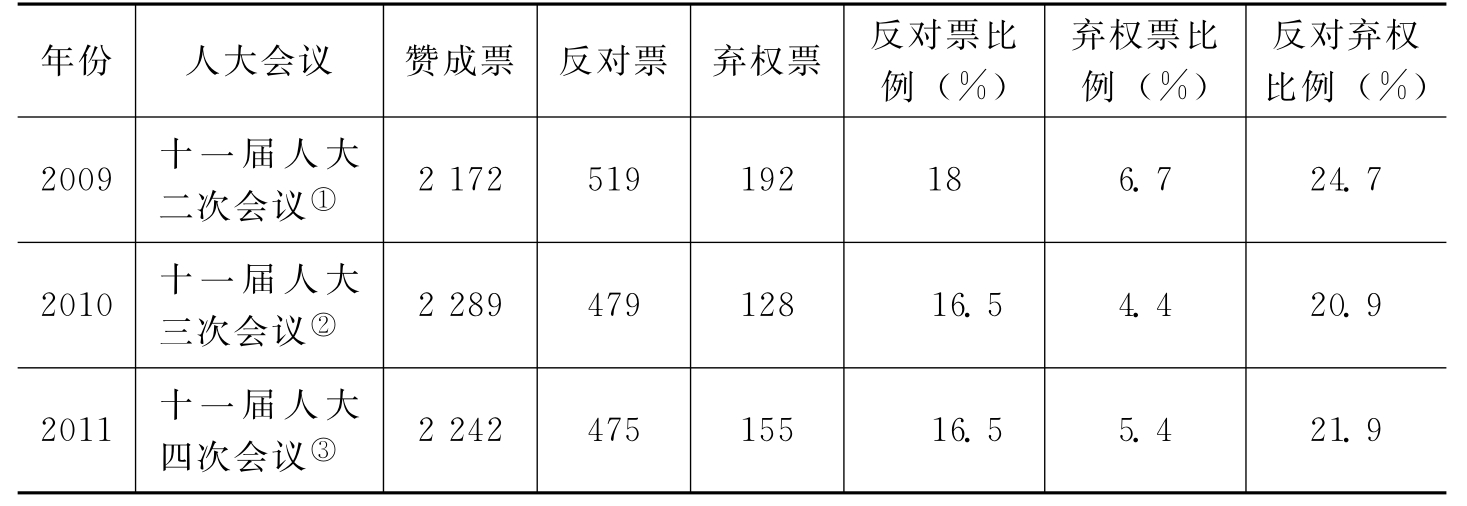

司法的公信力还可以从全国人民代表大会代表对最高人民法院工作报告的评价中看出。根据宪法,我国的政治体制是人大下的一府两院,中央人民政府、最高人民法院和最高人民检察院都要对全国人民代表大会负责并报告工作,全国人大代表对一府两院的工作报告进行表决,体现全国人民对一府两院工作的评价。2000—2011年全国人民代表大会对最高人民法院工作报告投反对票的平均比例在17%,而投反对票和弃权票的比例之和平均为23.5%。(参见表0—14)

表0—14 全国人民代表大会对最高人民法院工作报告表决情况(2000—2011年)

①参见《表决器上的民意》,载http://finance.sina.com.cn/roll/20100227/22487470926.shtml。

②参见《表决器上的民意》,载http://finance.sina.com.cn/roll/20100227/22487470926.shtml。

③参见《表决器上的民意》,载http://finance.sina.com.cn/roll/20100227/22487470926.shtml。

④参见http://news.163.com/special/00012Q9L/lianghuiissue3100228.html。

⑤参见《第十届全国人大会议第四次会议闭幕》,载http://www.npc.gov.cn/npc/oldarchives/dbdh/dbdh/xwzb/index.jsp@lmid=dh&pdmc=dh&dm=dh09&hyid=011004______.htm。

⑥参见《十届全国人大五次会议通过最高人民法院工作报告》,载http://news.sohu.com/20090313/n262773646.shtml。

⑦参见《2008年两会直播》,载http://www.xinhuanet.com/2008lh/zb/0318a/wz.htm。

续前表

说明:空缺处为没有找到相应的记录。

①参见《大会表决通过关于最高人民法院工作报告的决议》,载http://news.163.com/09/0313/12/549NACL1000120GR.html。

we参见《大会表决通过关于最高人民法院工作报告的决议》,载http://news.xinhuanet.com/video/2010-03/14/content_13167545.htm。

③参见《全国人大表决通过最高院工作报告》,载http://www.ynlawyers.org/newLawyersite/BlogShow.aspx?itemid=3b34eae3-a2f7-422c-a88c-9ea6011b9e3b&user=10420。

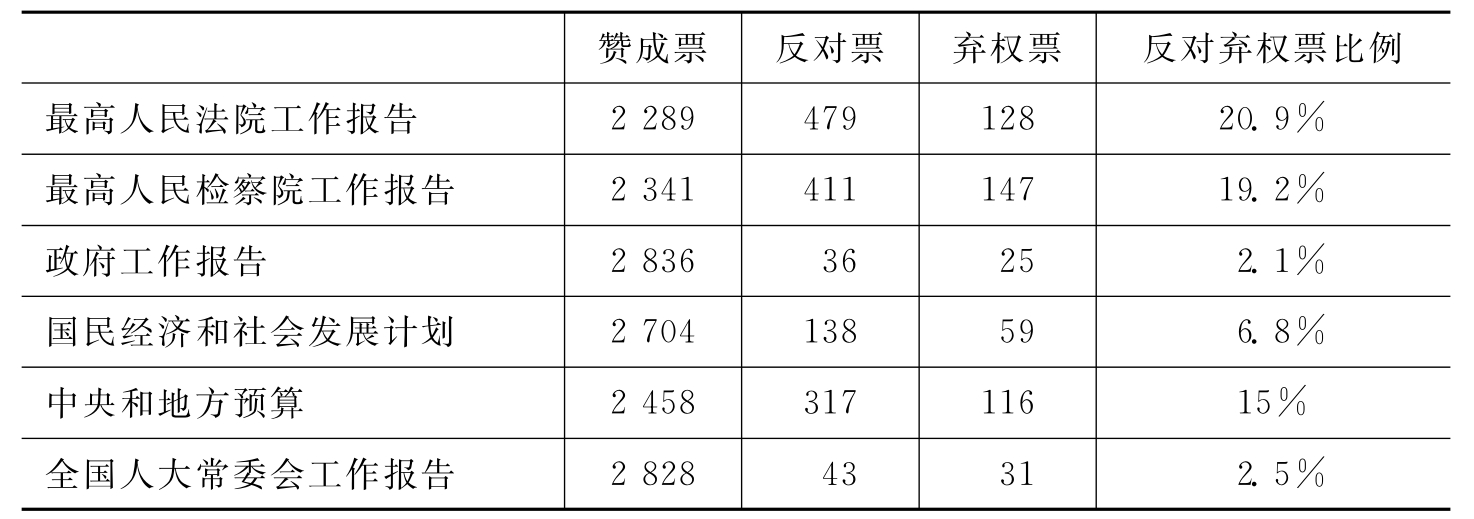

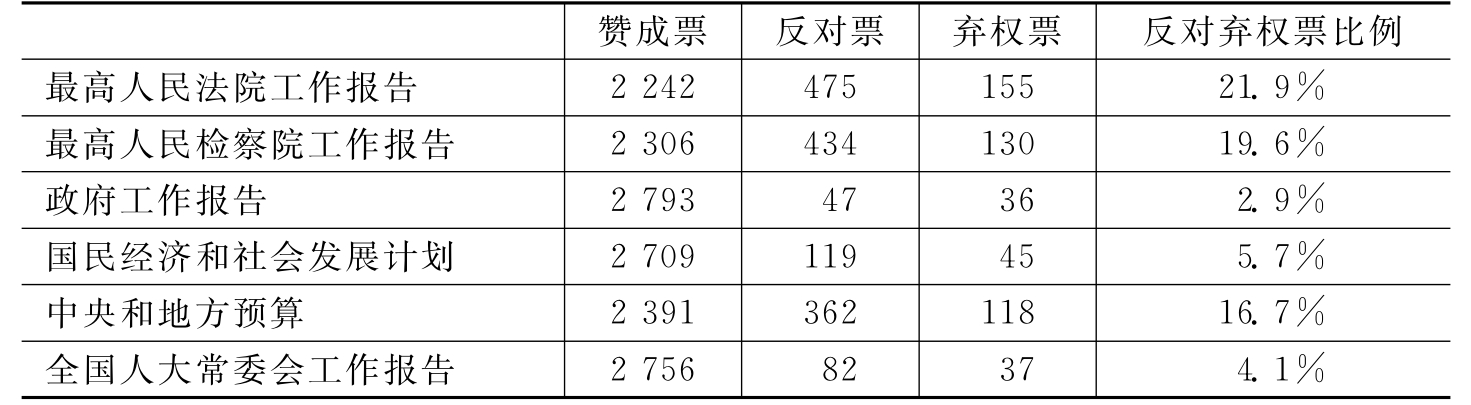

相对于同期其他报告的表决,两高得到反对和弃权票的比例是最高的,远远超过全国人大常委会和政府工作报告的相应比例(参见表0—15、表0—16)。虽然,人大代表对两高投不赞成票的原因多种多样,像一些人所分析的包括全国人大代表涉案比例等等因素,但不可否定的是确实和司法工作的状况、司法公正与否和司法的公信力如何有着直接关系。

表0—15 2010年十一届全国人民代表大会第三次会议的表决情况

资料来源:《新华网:十一届人大三次会议表决通过政府工作报告》,载http://news.sina.com.cn/c/2010-03-14/140719861809.shtml。

表0—16 2011年十一届全国人民代表大会第四次会议的表决情况

资料来源:《人民网:“十一届全国人大四次会议闭幕实录”》,载http://money.163.com/11/0314/09/6V3K6OGG00254LJE.html。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。