金圣叹删改西厢记的得失

《贯华堂第六才子西厢记》(以下简称金批西厢),既是金圣叹的评点本,又是他的删改本,对金批西厢的评论历来包含这两方面内容。金圣叹实在是一个背时的历史人物。四百多年来,人们对待他删改的西厢记的评价,和对待他评点的西厢记的评价一样,大都持否定态度。比如梁廷楠说他“强作解事,取西厢记而割裂之,西厢至此一大厄”,“所改纵有妥适,存而不论可也”。[23]这种偏颇看法,是有一定代表性的。解放后,在一段时间里,也常常有人首先给他戴上一顶“反动封建文人”的帽子,而后便历数其“篡改”的罪状了,当我们稍加仔细地研究金批西厢以及有关的史籍之后,便感到这些否定意见并非是公正的。笔者认为金圣叹对西厢记的删改,他的得大大超过于失。

通观金批本与张校本尽管有很多相同或近似之处,但不同之处,特别是那些细枝末节的不同之处则比比皆是。可以看出金圣叹对西厢记的删改,不是片言只语的改动,而是做了全面的增删,这种大规模的删改,他有比较完整的意图和理论为指导。当我们经过一番勘比之后,发现金圣叹的评点和删改有密切联系。可以认为他评点西厢记的理论原则,就是他删改西厢记的指导思想。

首先应该看到,金圣叹对西厢记思想内容的正确认识,为他的删改工作奠定了良好的思想基础。金圣叹热情地肯定了西厢记的思想内容,他说以崔张为代表的青年男女对爱情的要求与渴望,是一种“必至之情”。堪称才子佳人的张生和莺莺,“无端一日而两宝相见,两宝相怜,两宝相求,两宝相合”,非但不应谴责,反而是“顺乎天意之快事”,乃至莺莺的“酬简”,都应该看作是合乎“恒情恒理”的正当行为。他痛斥冬烘道学说西厢记是“淫书”,“他只为中间有此一事耳,细思此一事,何日无之,不成天地中间有此一事,便废却天地也!”[24]这个进步的立场有可能使他以同情、赞美的笔触去处理剧中的主要人物,正确地表达西厢记的思想主题。其次,他重视人物形象的典型性,重视细节描写的真实性,重视戏剧冲突,重视语言的通俗化和口语化,这些对艺术规律的深刻理解,有可能使他在艺术上对西厢记进行十分成功的改动。

综观金圣叹删改西厢记的主要成就,表现在如下几个方面:

一、完善人物形象

金圣叹重视人物形象的个性化描写,这一思想在他评点的《水浒传》中已表现得相当充分了。他说:“别一部书,看过一遍即休,独有《水浒传》,只是看不厌,无非为他把一百八人性格都写出来。”“只是写人粗卤处,便有许多写法。如鲁达粗卤是性急,史进粗卤是少年任气,李逵粗卤是蛮,武松粗卤是豪杰不受羁靮……”[25]他在评点西厢记时,根据戏剧这一特殊的文学样式,又进一步地发展了这一思想。

第一、金圣叹强调人物的性格的真实性,这种真实性既包含人物的个性,又包含人物的社会性。比如他对莺莺性格的处理,是严格按照莺莺的特定身份——“千金国艳”和特定的性格——“极矜持、极聪慧”的初恋少女加以改动的。从这一性格出发,金圣叹认为在《惊艳》一折里,在莺莺的心目中并不曾有张生。于是他删掉了张校本或一般刊本通常所有的(莺觑张生科)(莺回顾觑生科)等科介。他认为莺莺的一举一动都应该是稳重的,要有别于“小家儿女”,他斥责“忤奴”对莺莺性格的曲解,“欲于此一折中谓双文售奸”,致使张生心旌摇摇。他说作者透过张生的眼睛写尽莺莺的“妙丽”是合理的,这是莺莺美丽体态的自然流露。至于张生唱词中的“尽人调戏”,只是张生的风魔臆想,因为莺莺是“天仙化人,目无下士,人自调戏,曾不知也”,不应象“小家十五六女儿,初至门前,便解不可尽人调戏,于是如藏似闪,作尽丑态”;写莺莺见客即走者,是千金女合乎常理的回避,这种回避又不必像“惊脱兔”那样仓皇失措。因为在她一片清净心田中,“初不曾有下士人民半星龌龊也”。张生唱词中的“怎当他临去秋波那一转”,同样是张生的自作多情。这是金圣叹理解的莺莺的性格,也是据此对莺莺的性格进行改动的。

第二、金圣叹认为人总是生活在具体环境当中的,没有人物生活环境的具体和真实性,也就没有人物形象的具体性和真实性。这种看法颇为近似近代的现实主义典型化理论了。从这一认识出发,他对莺莺在普救寺的住处做了改动。前面援引的崔夫人上场后的“自报家门”,对其住处,张校本作:“在这寺西厢一座宅子安下”,金批本作“有这寺西边一座另造宅子,足可安下”。很明显,前者是住于寺内,后者是住于寺外。金圣叹说明了他改动的理由:普救寺是“河中大刹”,“其堂内堂外,僧徒何止千计”,又是“八部海涌,十方云集”的所在,作为相国的家眷的住处,不可能也不应该“混于寺中”,而应是在西相之西“别有别院”。他认为只有这样处理才近于情理,这既符合生活的真实——“为双文远嫌”,又照顾了戏的需要——为崔张“挽弓逗缘”。根据上述认识,他还认为“俗本”中把莺莺和张生的初次相逢安置在“佛殿”(许多刊本把这一折戏叫《佛殿相逢》),是不真实的。作为“千金国艳”的莺莺,在僧俗众多的寺院中,可能信意嬉戏,张生撞见莺莺只能在“崔相国家眷寓宅”,亦即“别院”中的“前庭”。为证实他看法的正确,他在《惊艳》【村里迓鼓】这支曲子的唱词“随喜了上方佛殿”下批道:“只一‘了’字,便是游过佛殿也.而后之忤奴必谓张莺同在佛殿,一何悖哉!”又在“又来到下方僧院”下批道:“又游一处,如忤奴之意,不成张莺厮赶僧院耶!”他从这个令人发噱的提问,证实他删改的正确.

第三、金圣叹认为任何题材都有它的主要人物,西厢记是才子佳人戏,它的主要人物应该是莺莺和张生,以及崔张之间的“针线关锁”人物红娘,其他人物如崔夫人、白马将军、法本、法聪、惠明、孔飞虎等人,都是描写崔张的爱情波折随手应用的“家伙”。而在莺莺、张生、红娘三个中间又要着重写好莺莺,他认为西厢记的中心人物只有一个,这就是莺莺,从这个意义上讲,金圣叹把张生和红娘都叫做陪衬人物。金圣叹在这里提出一个精彩的辩证的观点,他说主要人物与陪衬人物的区分,并不在于表面上作者用笔的多少或着墨的轻重。他提出了要写好主要人物必须写好陪衬人物这一可贵的观点,并对这一观点做了细致的阐发。他把主要人物和陪衬人物的关系比作云和月,要想画好月,必须画好云,假如云画得有毛病,不只是云病,同时也是月病。由此他认为写陪衬人物一笔马虎不得,不许存在些微“污渍”。他又以一则寓言说明这一问题,说的是两个画匠在一座大殿东西两侧的墙壁上竟画天尊,由于东壁画匠所画的陪衬人物的起点高于西壁画匠一等,结果突出了主要人物,画出“煌煌然一天尊”;而西壁的画匠所画的陪衬人物落笔便低于东壁画匠一头,结果他的主要人物也只能是东壁画匠的陪衬人物。这样在这场竞赛中,西壁画匠失败了。

根据这一指导思想,金圣叹对张生和红娘这两个人物做了较多的修改。一、相当干净地删掉了张校本和一般刊本中那些有损于张生性格的描写,而使张生的性格净化了。诸如张校本和一般刊本的《惊艳》一折,莺莺走后张生对法聪所讲的那些轻薄的话语:“休说模样,则那一对小脚儿价值千金。”以及《请宴》《闹简》两折的结尾处,各本几乎都有一段张生自轻自贱相当猥亵龌龊的自白,金批本把这些损害张生性格的语言一并删掉了。二、有些刊本把张生和红娘的关系描写得不堪入目,张校本已把张生和红娘的关系处理得相当洁净了,但是在红娘的道白里依然保留了一些打情骂俏的语言。金批本把这些降低张生和红娘品格的描写,又做了进一步地删削。经过这样的修改,金批本的张生、红娘的品格和精神境界都大为提高了。金圣叹这一理论在实践中得到验证:对陪衬人物张生、红娘的品格和精神境界的提高,必然会不费一渖笔墨地提高主要人物莺莺的品格。

第四、准确地描绘人物之间的关系,是金批本完善人物性格的另一个重要方面。

首先金圣叹对张生和莺莺的关系,按照特定的人物身份和青年男女初恋时那种纯洁的心境做了较大的改动。比如,《酬韵》一折里,金圣叹并没有完全删掉原本中对张生性格那种夸张的喜剧性的描写,如张生在《紫花儿序》这支曲子所唱的:“等我那齐齐整整、袅袅婷婷、姐姐莺莺。一更之后。万籁无声,我便直至莺庭,到回廊下,没揣的见你那可憎,定要我紧紧搂定,问你个会少离多,有影无形”,也没有回避莺莺深夜慕才和诗的大胆举动。但金圣叹根据他们的身份和地位,对他们相互爱慕之情的描写是有分寸的,金刻本删掉了张本、凌刻本“小姐倚栏长叹,似有动情之意”这种近似纨绔浪荡子弟惯于揣摸女人心理的语言,改为爱怜的疑问句:“小姐,你心中如何有此倚栏长叹也”。同时删掉了“(莺莺见生科)”、“(莺回顾下)”的科介,把张校本、凌刻本【麻郎儿】实写的“我拽起罗衫欲行,他赔着笑脸相迎,不做美的红娘(忒)浅情”,改为张生的奇思遐想:“我拽起罗衫欲行,他可赔着笑脸相迎,不做美的红娘莫浅情”。仔细玩味金圣叹这些细小的改动,与张校本、凌刻本相比较,可以看到它们的意趣大不相同了,张生和莺莺这一对青年男女初恋的心境,在金批本里得到更准确的刻画。

金圣叹看到在西厢记里莺莺与红娘的关系最复杂。红娘既是莺莺的贴身丫环,又是莺莺和张生爱情的热情的赞助者;莺莺既需要红娘为她传书递简,又羞于将她心底秘密直告红娘,由此产生“闹简”、“赖简”等等层层波澜。而红娘处在这样环境之中,她的行动既不能失轻,有不能失重,做得多了不仅触忤崔夫人森严的家规,还会触犯莺莺脆弱的自尊心;做得少了又要违拗莺莺的心愿。恰如其分地写出她们之间的微妙关系,必然会增强红娘和莺莺性格的真实性和戏的感人力量。金圣叹处理莺莺和红娘的关系显然胜过其它刊本。

《闹简》是莺莺和红娘的关系表现得最为复杂、最为紧张的一折戏,金批本、凌刻本相比较,显然也写得更为简洁,人物关系更为合理了。首先看各本是如何处理红娘安放简帖这个细节的:

显而易见金批本是在张校本的基础上改动的,但它比张校本、凌刻本都更为合理了。红娘所以不敢把简帖儿面交莺莺,是碍于主仆的关系,并不是处于防范莺莺会“撇假”。这样写才能和前面她的“揭帐”、“偷看”等行动联贯起来,假如此时,红娘已对莺莺有所提防,那么“揭帐”、“偷看”的越轨行动就成为不合理的了。金圣叹认为红娘从张生处回来时的心情,已把自己当做张生和莺莺的贴心人,因此才情不自禁地产生那些不安分的举动。只有这样莺莺的发作才使红娘有意外之感。

金圣叹十分善于运用道白刻画人物。他对道白做了较多的增益,这种增益不仅使对白更为生动、流畅了,也使人物之间的思想感情的交流得到更加细致的表达,它把莺莺的色历内荏,红娘的机智伶俐、反唇相讥,主仆之间的微妙关系表现得淋漓尽致。

总之,经过金圣叹的删改,使剧中的三个主要人物莺莺、张生、红娘的性格更加完美了,获得了更高的典型性和审美价值,这是金圣叹删改西厢记第一个成功的方面。

二、增强戏剧性

自从李渔批评金圣叹不了解“场上三昧”以来,不少人也随声附和,说金批西厢是“文人把玩”的案头之物,这个延续了数百年的看法未必是公正的。当我们详细地勘比了有关的西厢刊本之后,看到金批西厢的另一个突出的成就,即是它的戏剧性增强了,主题突出了。说明这一成就的例子比比皆是。比如《寺警》一折,张校本、凌刻本、弘治本都是【元和令带后庭花】(或【后庭花】)、【柳叶儿】接【青哥儿】),写孙飞虎兵围普救寺欲掠莺莺的紧急形势下,莺莺自献三计,一是“献于贼汉”,以保护寺内诸人的性命,免受兵灾;二是“自炼套头,寻个自尽”,以维护自己的名节;三是不拣何人,杀退贼军,“倒陪家门,愿于英雄结婚姻,成秦晋”。金圣叹在【柳叶儿】、【青哥儿】之间加一段对白,把最后一个退兵之策改由崔夫人提出,以此加重她毁婚的责任。

当然,这样改也有人非议,认为是消弱了莺莺的“自我牺牲精神”。然而西厢记毕竟不是要表现莺莺这种崇高品德的,而着重是表现封建宗法势力对青年男女自由婚姻的戕害的。金圣叹的改动,非但没有损害莺莺的性格,恰好是增强了这一中心思想的表现。

再如《赖婚》一折,金圣叹也做了较大的改动。崔夫人想以兄妹的称呼,“把盏”的行动,改变她一口承诺的莺莺和张生的未婚夫妻关系。金圣叹为了加重对崔夫人这一背信弃义行径的鞭笞,他在笔下强调了莺莺对张生的爱怜和一往情深。(https://www.xing528.com)

这一折里,金批本与张校本相比较,金批本对于张校本除了个别词句的更易外,重要的改动有如下几点:第一,为了强调崔夫人通过敬酒的行动,企图达到毁婚目的的用心,金批本把张校本崔夫人的道白:“再把一盏者”,改为:“小姐,你是必把哥哥一盏者!”口气被强调了,带有命令的意味,表现了崔夫人迫不及待和不可违拗的意志。它还增加了如下一些道白、科介:“(莺莺把盏科)说过小生量窄。(莺莺云)张生,你接这台盏者。”一个难以下咽这毁婚的苦酒,一个违背自己心愿的劝饮,动作语言不多,却充分地揭示了张生和莺莺此时此地的复杂心情。这一改动也势必加强了【月上海棠】这一支曲子表现莺莺对张生深切痛惜之情的艺术感染力。第二,【月上海棠】【幺篇】之后,张校本、凌刻本均作如下的道白:“(夫)红娘,送小姐卧房里去者。(莺送生出科)”,至此莺莺已离开席间,下面的【乔牌儿】【殿前欢】【离亭宴带歇拍煞】等曲白,都是莺莺的自怨自艾。把好端端的一整场戏,分为里外场做,实在是不聪明的。金圣叹看到了这一点,他在【月上海棠】【幺篇】之后,改作:“(张生饮酒科)(莺莺入席科)(夫人云)红娘,再斟上酒者,先生满饮此杯。(张生不答科)”而后,莺莺唱【乔牌儿】等曲,直到唱过【离亭宴带歇拍煞】,即这一折戏结束之前,莺莺的戏做尽了,才下场。金圣叹把张校本、凌刻本将莺莺和张生分开的戏合拢了,这样改动必然会增强在场人物之间的感情交流,而使戏剧性增强了。三、把莺莺所有的唱词都改成为莺莺爱怜张生之词。如张校本或凌刻本的“我这里手难抬,称不起肩窝”金批本改为“他手难抬,称不起肩窝”。在【清江引】和【殿前欢】之间张校本有一句红娘的插白:“姐姐,出洞房来好不快活。”下面莺莺接唱【殿前欢】,这支曲子的第一句是:“恰才笑呵呵,变做了江州司马泪痕多”。与红娘的插白相接,这句话似乎是莺莺自比,但以“江州司马泪痕多”相喻,又似指张生,语意是不甚明确的,金圣叹删掉了红娘的插白,加“(张生冷笑科)”,把【殿前欢】的第一句改为明确的莺莺对张生的疼爱之词:“你道他笑呵呵,这是肚肠阁落泪珠多。”这样“把盏”便成为一个一气呵成的戏剧动作;酒是掺合着莺莺和张生血泪的苦水,是崔夫人罪恶的象征。金圣叹明白这个道理:莺莺对张生的感情越深情、越真挚,它的控诉力量也越大,她对张生的怜爱之词,即是对崔夫人罪恶控诉的激语。金圣叹的改动无疑是成功的,大大提高了这一折戏的思想性和艺术性。

有些地方落墨虽少,却能一字千金,而使戏剧性大为增强。这样的例子也不胜枚举,比如张生接到莺莺回简之后,向红娘讲了回简的内容,是莺莺约他去花园相会。并自夸是“猜诗谜的杜家、风流随何、浪子陆贾”。红娘对此将信将疑。当张生贸然跳过墙去,立即遭到莺莺的斥责。金圣叹在这里对莺莺、张生、红娘之间的一处对话,仅仅改动几个字,便使人物的神态毕露,情趣盎然:

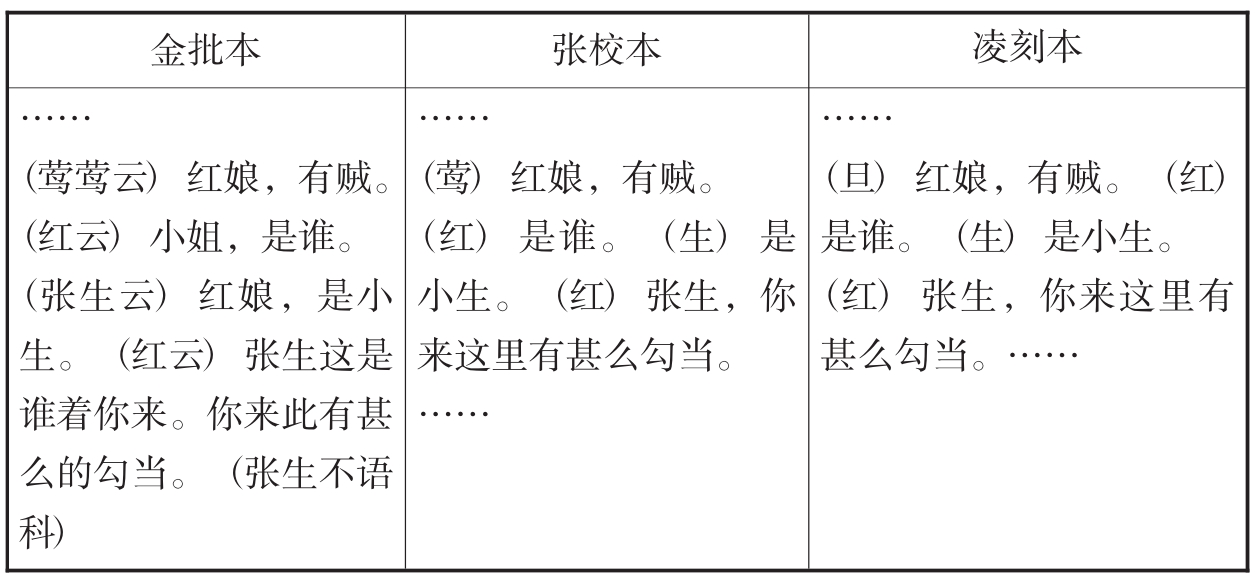

可以看出金批本的增改是十分巧妙的,当红娘露面,他们之间的对话,金圣叹只寥寥加了四个字,即红娘问莺莺是谁,而应声的却是张生向红娘作答,这一改动把三个人各怀的心事,以及他们的性格都充分地展现出来,金圣叹给红娘增加的一句提问:“张生,这是谁着你来。”一箭双雕,将莺莺出尔反尔的矛盾行为和张生自吹自擂的自讨无趣,一并加以奚落讥刺,喜剧气氛顿时变得十分浓郁了。

金圣叹为了增强戏剧性,还着意增加了大量的科介和舞台指示,而使场上人物更富有行动性和戏剧性。比如《哭宴》一折,金圣叹使用了大量的科介和舞台指示表现崔夫人意志的不可违抗,和她对莺莺和张生命运的主宰。从而增强了这一折戏的森严的悲剧性气氛,深刻地揭露了崔夫人这个封建宗法势力代表人物的冷酷无情。

金圣叹在西厢记中所增加的大量科介,不仅是人物行动的确定,也包含有人物神态的规定,如“张生良久良久云”、“张生冷笑科”、“张生惊喜云”、“莺莺怒科云”,等等,这样细致地规定人物动作的科介在我国古代戏曲剧本中是极为少见的。

三、对语言的加工锤炼。

金圣叹十分重视戏剧语言的加工锤炼,他不仅从文学语言的一般规律去强调惜墨如金,一笔要当十笔用,讲求文学的简练、生动、准确、富有表现力,他更为重视戏剧语言的特殊规律,即性格化和富有行动性,这可以看作他删改西厢记在语言文学方面加工的着力点。这样的例证也可以说是俯拾皆是的,比如在《请宴》一折中,张校本比凌刻本简练,有些地方也改得比凌刻本合理。比如张生说:“小娘子拜揖”,张校本在此处加一句:“张先生万福”,礼尚往来,这就合理了;又在唱词中相应地把“我这里万福先生”,改为“刚道个万福先生”,不使曲白重复。金批本并没有原封不动地承继张校本,而是删掉了红娘和张生寒暄的对白,在红娘的唱词里表述了张生匆匆忙忙以礼相迎的行动:“叉手躬身礼数迎,我道不及万福先生……”增强了人物的行动性,而简化了语言,再如红娘刚说出:“奉夫人严命……”还没等她把请字讲出来,迫不及待的张生便急忙插话:“小生便去”。假如单看这两句对话,也许会感到张生的插话有些突然,但联系全文,就会看到这句插话恰好十分生动地表现了张生情急难耐的戏剧性格,而且和下边红娘的唱词是十分吻合的。因为这一折的开始,在张生的自白中已经交代过:“夜来老夫人说使红娘来请我,天未明便起身,直等至这晚不见来,我的红娘也呵。”这样改动就使张生的性格前后贯通一致,而省去不少啰嗦的笔墨。这样改动又和下面红娘的【上小楼】中唱词呼应起来。在唱词中已有了的,尽可能不在道白中重复,而使曲白更富有表现力了。

同道白相比较,各本对唱词的改动都比较少,这是因为杂剧创作,历来人们对填词更为重视,而且由于格律的限制是不易于改动的。金圣叹对唱词的改动也远比道白为少,但是他同样按着性格化、口语化、生动、准确的要求,对唱词进行了全面的改动。在这一方面他同样取得了重要的成就。

《拷红》(即《拷艳》)一折,张校本已是相当简洁,金圣叹在张校本的基础上又做改进,而使唱词更加口语化,更为简练、准确、含蓄、耐人寻味。他在【秃厮儿】“定然是神针法灸,难道是燕侣莺俦”句下批道:“俗本之纯置,真乃不足道也。”这种批评是很有道理的,这句唱词要比“我则道神针法灸,谁承望燕侣莺俦”更为蕴藉,更能表现红娘机智灵敏的性格。值得注意的是金圣叹把【圣药王】最后一句唱词“常言道,女大不中留”,放在红娘大段雄辩的词之后,而使这句话的意趣大不相同了。

如果说西厢记中的唱词出于性格化的需要,红娘的唱词是“本色”的,莺莺和张生的唱词则是华丽文雅的,那么对莺莺和张生华丽文雅的唱词,金圣叹同样力求性格化和口语化。《琴心》一折,当莺莺听到张生抱怨她“说谎”之后的几段唱词,经过金圣叹的改动,唱词与宾白已融合为一个有机的整体。

《前候》中一段唱白,金批本增加了不少道白和科介,不仅使曲白呵成一气,连同科介浑然一体,在很大程度上增加了人物的真实性和剧本的舞台实感。

当然金批本也有一些败笔。第一类,对唱词的改动失去了原有的韵味和光彩。比如《寺警》一折的【赚煞尾】(凌刻本作【赚煞】),凌刻本、弘治本作:“果若有出师表文,吓蛮书信,张生呵,则愿得笔尖儿横扫五千人。”张校本作:“若果有出师的表文,下燕的书信,敢教那笔尖儿横扫五千人。”金批本改为:“他真有出师的表文,下燕的书信,只他这笔尖而敢横扫五千人。”再如《赖婚》一折的【得胜令】,凌刻本、弘治本作:“谁承望这即即世世老婆婆,着莺莺作妹妹拜哥哥。”张校本作:“谁想着积世老婆婆,教妹妹拜哥哥。”金批本改为:“真是积世老婆婆,甚妹妹拜哥哥。”类似这样的例子还可以找出一些,张校本同凌刻本、弘治本相比较已是相形见绌了,在张校本基础上删改的金批本,又稍逊张校本一等。第二类,原本的唱词即不甚合理,金圣叹做了改动,但同样没有改好。比如《寺警》一折【六幺序】【幺篇】中的一句,凌刻本、弘治本、张校本均作:“更将这天宫般盖造焚烧尽”。这是不合理的,因为当日孙飞虎兵围普救寺,并没有焚烧寺院的举动。金圣叹看到了这一点,却把这句唱词杂凑为:“他将这天宫般盖造谁偢问”,竟是不知所云了。但是从全貌来看,类似这种删改不当或疏漏之处毕竟是少数,而大多数的改动是成功的或比较成功的。

西厢记应在哪里结束,要不要第五本,在明代就是一个有争议的问题。即使同是赞同止于“惊梦”的,理由也不尽相同。一种意见认为:“西厢之妙,正在于草桥一梦,以假疑真,乍离乍合,情尽而意无穷,何必金榜提名,洞房花烛而后乃愉快也。”[26]另一种意见认为:“男女幽期,不待父母,不通媒妁,只合付之草桥一梦耳!”[27]金圣叹为什么删掉第五本,他确实说过这样的话:“天地梦境也,众生梦魂也”,西厢记止于惊梦,即是表达了这种人生如梦的“至理”。有人说他这样删改西厢记同他“腰斩《水浒传》的用意见一样的,是宣扬人生如梦的虚无主义思想。在这一点上我们不能完全为他开脱,因为在金圣叹的复杂世界观中确实存在着这种消极的思想因素。但是把这种看法当作是他删掉第五本的全部理由或主要理由,则是不全面的。因为他从艺术方面详细地提出了他删掉第五本的见解。

金圣叹从理论上否定了西厢记的第五本,但他并不象金批本稍迟付梓的李书云刊本西厢记那样,干脆把第五本砍掉了,而是把它当作反面材料“附录”在《贯华堂第六才子书》之中。他说:“此续西厢记四篇,不知出何人之手,圣叹本不欲更录,特恐海内逐臭之夫不忘膻芗,犹混管,因与明白指出之,且使天下后世学者睹之,而益悟前十六篇之天仙化人,永非螺蛳蚌蛤之所得而暂近也者。”[28]他在批语中虽然一再表白他对第五本并不抱任何成见,一再申明他不肯“埋没古人”,对那些写得好的词句一再给予肯定,诸如“笔态翩翩如舞,浏亮如泻,便可云与西厢无二”之类的评语,但从总的方面却把第五本比作“臃肿恶树”,认为是要不得的。

金圣叹认为第五本无论从人物、情节、主题方面都是累赘。第一,在他看来崔夫人“偶借为辞”的郑恒上场,无论从阐发主题或情节发展的需要来看都是多余的。因为郑恒这个形象非但不能“点染莺莺”、“发挥张生”,反而以他那“着二三十个伴当……”一类粗俗不堪的语言和丑恶的行为,而使莺莺和张生的形象受到损害。第二,从人物描写方面看,存在许多不真实的地方。他说《续一》描写的莺莺没有一点点相国小姐的样子,和张生刚刚分别半截,便“不胜啧啧怨怒”,“一味纯是空床难守,淫啼浪哭”。对张生的描写同样是不真实的,如《续四》,当张生见到崔夫人,崔夫人责怪他入赘卫尚书家时,在张生的口中竟冒出这样的市井俗语:“你听谁说来,若有此事,天不盖,地不载,害老大疔疮。”金圣叹在这句话下批道:“西游记猪八戒语也。”第三,在细节描写方面存在许多纰漏。比如“琴童报捷”,竟直入小姐闺房,做“咳嗽科”。金圣叹批道:“谭谭相府,乃不传云板请小姐上堂,而使琴童自入去,童则隔板咳嗽,而红又早接应之。”这是很不真实的。第四,他说第五本的语言同前四本相比较有天渊之别,有些语言丑到“使人不可暂目”的程度,有些语言则“杂凑为文”,甚至存在许多不通语。总之,他认为第五本的四折戏都是虚设之笔。地一、二折是“一通报书去,一通答书来,乾讨琴童气嘘嘘地,而于彼崔张二人,乃更不曾增得一毫颜色。”第三折是为“人人恶之厌之之一物”的郑恒“独作一篇”。第四折又将崔夫人、白马将军、法本诸人。“一一画卯过堂”,更是画蛇添足。他说前四本给人们以“飘飘凌云”的无限美感,而读到第五本就如同忽然把读者拉到鬼门关前,观看面目狰狞的“诸变相”一样令人不快。这些批评意见不仅使我们看到了金圣叹在艺术上删节第五本的理由,也从反面引证了他在前四本中的删改原则。

金圣叹批评西厢记是有较强的理论依据的,这一理论的核心是重视人物性格的真实性和细节描写的真实性,这使他的戏曲批评获得了鲜明的现实主义光彩。有人说金圣叹以“衡文”的尺度论曲,没有注意到戏剧艺术的特殊性,这种意见是片面的。清初一位戏曲家张简庵讲得好,他说:“天下之理一而已,苟得其一,凡文事可通,况制艺之与填词,均类乎文。”[29]金圣叹既重视文艺批评的一般原则,同时又没有使他的戏曲批评停留在一般原则之上,他在试图扑捉戏剧创作自身的特殊规律,比如他的突出主要人物的理论,强调戏剧冲突,这对于戏剧创作无疑是十分重要的。再如他认为戏剧语言既需要性格化,又需要有丰富的内涵和动作性,这无疑是戏剧这一文学样式语言的特殊要求。

金圣叹在删改西厢记的过程中实践了他的理论,他在人物性格的真实性和戏剧性方面所下的工夫,以及取得的成就是显而易见的。除此而外,他还着意加强了语言的通俗性和人物的科介,而使剧中人物唱词、道白和行动浑然一体。它构成了金批西厢的鲜明特色。而所有这些无疑是十分适合演出的。即是把金圣叹删改西厢记看作是一大灾难的梁廷楠,也不得不承认金批西厢对后世的影响。他说:“近日嘉应吴石华博学,以六十家本、六幻本、琵琶本、叶氏本与重勘之,科白多用金本,曲多用旧本。取金本所改,录其佳者。”[30]不仅如此,后世的昆曲、京剧、地方戏的西厢记演出本,亦多用金批本,可见它是适合演出的。金批西厢在西厢记诸刊本中的地位不容抹煞。

原在于1986年《戏剧》第3期

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。