金圣叹论《西厢记》的写作技法

《西厢记》是我国深厚的古代艺术土壤中生长的绚丽的艺术之花。在这部伟大作品中汇集了无数人的文学才华,蕴藏着丰富的创作经验。它使人百读不厌,每次重读都可以从中得到美的享受和艺术的启迪。但是在金圣叹之前,人们对它的研究和评论,眼界还比较狭窄,大都从语言的角度阐述它的文学成就。金圣叹以他卓越的艺术鉴赏力,高度地评价了《西厢记》的思想成就和艺术成就,全面地总结了《西厢记》的创作经验。其中对写作技法的分析,有不少精辟的见解,对于我们今天的戏曲创作仍有借鉴作用。

“临文无法便成犬嗥”

我国古代的艺术大师,都十分重视艺术技巧的磨炼。金圣叹说:“临文无法,便成犬嗥”。此话虽不雅,却形象地说明技法对于创作的重要性。他在《读第六才子书法》“三”中说:“一部如评洋洋洒洒文字”,应着重分析它“从何处来,到何处去,如何直行,如何打曲,如何放开,如何捏聚,何处公行,何处偷渡,何处慢摇,何处正渡。”他认为《西厢记》这部伟大作品没有“鸳鸯绣出从君看,不把金针度与君”那种狭隘性。他以一则寓言说明这一看法:“《西厢记》便是吕祖的指头,得之者处处遍指,皆是黄金。”(“读法”二十三)他希望后世的“友生”读过《西厢记》之后,都能得到这个点石成金的“指头”,并以同样方法读“别部奇书”。这样,他遥计在一二百年之后,将会产生无数优秀的作品。到那时“一切不必读,不足读,不耐读等书,亦既废尽矣”。(“读法”十三)

技法与创作方法有联系,又不能等同。创作方法是指全局性的指导作家、艺术家进行创作的方法,它是在作家、艺术家的立场、观点,亦即世界观、艺术观的基础上形成的;技法则是指局部艺术处理上的技巧或方法。由此可以看出任何技法都必定受到创作方法的制约。但是正如任何纯熟的技法不能取代先进的创作方法一样,任何先进的创作方法同样不能取代纯熟的技法。作家或艺术家只有取得先进的创作方法,并获得了纯熟的技法之后,才能使他的创作达到完美的境地。《西厢记》的典范性正体现在这里,它是作者先进的创作方法与纯熟的创作技巧高度结合的产物。

金圣叹对《西厢记》创作经验的总结即包括这两方面的内容。比如他谈到《西厢记》作者对该剧主人公莺莺、张生的艺术处理时,既指出了作者的倾向性——崔、张是作者心爱的理想人物,对他们的行动是赞美歌颂的,又在艺术上着意分析了崔张性格的典型性。这就接触到作者的现实主义、浪漫主义创作方法的核心问题。但是金圣叹同我国古代文艺理论家一样,更着力于为创作方法服务的创作技法的总结。任何文艺批评都带有批评者的主观色彩,金圣叹对《西厢记》技法的总结,既有符合《西厢记》实际的经验,又掺杂了金圣叹主观方面的艺术见解,反映了他对技法的看法和主张。

“觑见”与“捉住”

生活是丰富多彩的,又是瞬息万变的,作家对于生活有如泛舟江河,时而峡谷春晓,时而荒滩枯岭,假如作家毫无选择地描写生活,则不可能产生艺术精品。作家在生活中必须善于扑捉那些瑰丽的,却也是瞬间即逝的生活图景,才能创作出新异的作品。金圣叹在总结《西厢记》的创作经验时,提出了“觑见”与“捉住”这个文艺创作带有普遍性的问题。所谓“觑见”,即是把握时机,属于作家观察生活、认识生活方面的能力;所谓“捉住”,属于作家表现生活方面的能力,即对表现手段的掌握。金圣叹从主观和客观两个方面说明了这个问题,他说作家既要善于把握创作时机,捕捉那些转瞬即逝的生活浪花,又要善于把“觑见”的客观事物及时地用艺术手段表现出来,因此“觑见”与“捉住”应该是同步的。他认为:“文章最妙,是此一刻被灵眼觑见,便于此一刻放灵手捉住”。稍事于前不可能见到,过此以往,便成为过眼烟云永不可得了。他说:“仆尝粥时欲作一文,偶以他缘不得便作,至于饭后方补作之,仆便可惜粥时之一篇也。”这就同掷骰子一样,“略早、略迟、略轻、略重、略东、略西,便不是此六色”,是带有很大偶然性的。他认为即象《西厢记》这部伟大作品,不必说后人难以作出,就是王实甫本人,假如当时烧掉此本,让他重写,同样不可复得,即或再写出一部,“也是别一刻所觑见,便用别样捉住,便是别样文心,别样手法,便别是一本,不复是此本也。”金圣叹不是宣扬创作的神秘主义,而是相当深刻地揭示了作家在捕捉生活、把握创作时机的复杂心理因素,由此形成的所谓“灵感”这一类的东西。这对于我们认识“灵感”这一特殊现象是很有意义的。

“觑见”与“捉住”相比较,金圣叹更强调“捉住”的重要性。他认为属于认识生活、把握时机的“觑见”,是天赋的才能,不可强求;而“捉住”则是属于“人工”的。他说过去不知有多少人,他们已经“觑见”了生活中那些可以表现的东西,却因为不能“捉住”,及时地把它们表现出来,遂成为“泥牛入海,永无消息”的憾事。他认为《西厢记》的作者“实是又会觑见,又会捉住”。他说属于王实甫天赋的“觑见”,是无法学到的,而他的“捉住”却是可以学到的。因此他要求人们“一味学其捉住”,即学习《西厢记》的表现技巧,这样后世必然会“平添无限妙文”。

“挪碾法”

挪碾法是金圣叹提出的带有他强烈个人色彩的方法论,也可以说它是金圣叹提出的极微论的方法论,是他提出的一系列技法当中的根本方法。

带有唯物主义色彩的极微论,是金圣叹从释家学说中汲取来的。他说:“曼殊室利好论极微,昔者圣叹闻之而甚乐焉。夫娑婆世界,大至无量由延,而其故乃起于极微。以至娑婆世界中间一切所有,其故无不一一起于极微。”[31]他认为作家应该有这样一种素质,即对待生活当中的有如“轻云鳞鳞”、“野鸭腹毛”、“草木花萼”等等一切细微的事物,都要细心观察。在他看来每一个极其微小的事物里都包藏着一个美的世界;在此有限的世界中又包藏着它们自身的无限的时间空间。金圣叹从心理学的角度提出了掌握这种认识论的方法,这就是挪碾法。他说《前候》这一折戏,只不过是写红娘“走覆张生,而张生苦央,代递一简耳。题之枯淡窘缩。无逾于此”。作者为什么会写出如此“洋洋洒洒一大篇”,这使他想到他的友人双陆高手陈豫叔跟他讲过的一番话:“今天下一切小技,不独双陆为然,凡属高手,无不用此法,已曰‘那(挪)辗(碾)’。那之为言搓那,辗之为言辗开也。”[32]陈豫叔向他提出这种挪碾法的心理依据:

所贵于那辗者,那辗则气平,气平则心细,心细则手到。夫人而气平、心细、手到,则虽一黍之大,必能分本分末;一刻之响,必能辨声辨音。人之所不觑,彼则瞻瞩之;人之所不存,彼则盘旋之;人之所不悉,彼则入而抉剔、出而敷佈之。一刻之景,至彼可以如年,一尘之空,至彼可以立国。

金圣叹从陈豫叔这番话里得到了重要启示,他认为“气平、心细、眼到”同样是写文章时所需要的心理素质。金圣叹以这种挪碾法分析了《前候》这一折戏的人物行动和细节的铺陈。他说这一折戏的正文只不过是【元和令】那四句话:“他昨夜风清月朗夜深时,使红娘来探尔;他至今胭粉未曾施,念到有一千遍张殿试。”就其情节来说,不过红娘领承莺莺的意旨探望张生,张生恳求红娘带回一张简帖给莺莺。情节如此简单,作者所以会写出如此“洋洋洒洒一大篇”,正是因为作者运用了挪碾法。他说:“此篇如【点绛唇】【混江龙】详叙前事,此一那辗法也。甚可以不详叙前事也,而今已如更不可不详叙前事也。【油葫芦】双写两人一样相思,此又那辗法也。甚可以不双写相思也,而今已如更不可不双写相思也。”这种挪碾法是金圣叹的方法论,他不仅以这种方法分析了《前候》这一折戏的人物行动和细节的铺陈,也以这一方法总结了《西厢记》的创作经验。

选题落笔布局

金圣叹从选题、落笔到布局,都有很细致的论述,这些虽然都属于一般文章的技法问题,但是他的独到的见解,对戏曲创作也不无裨益。

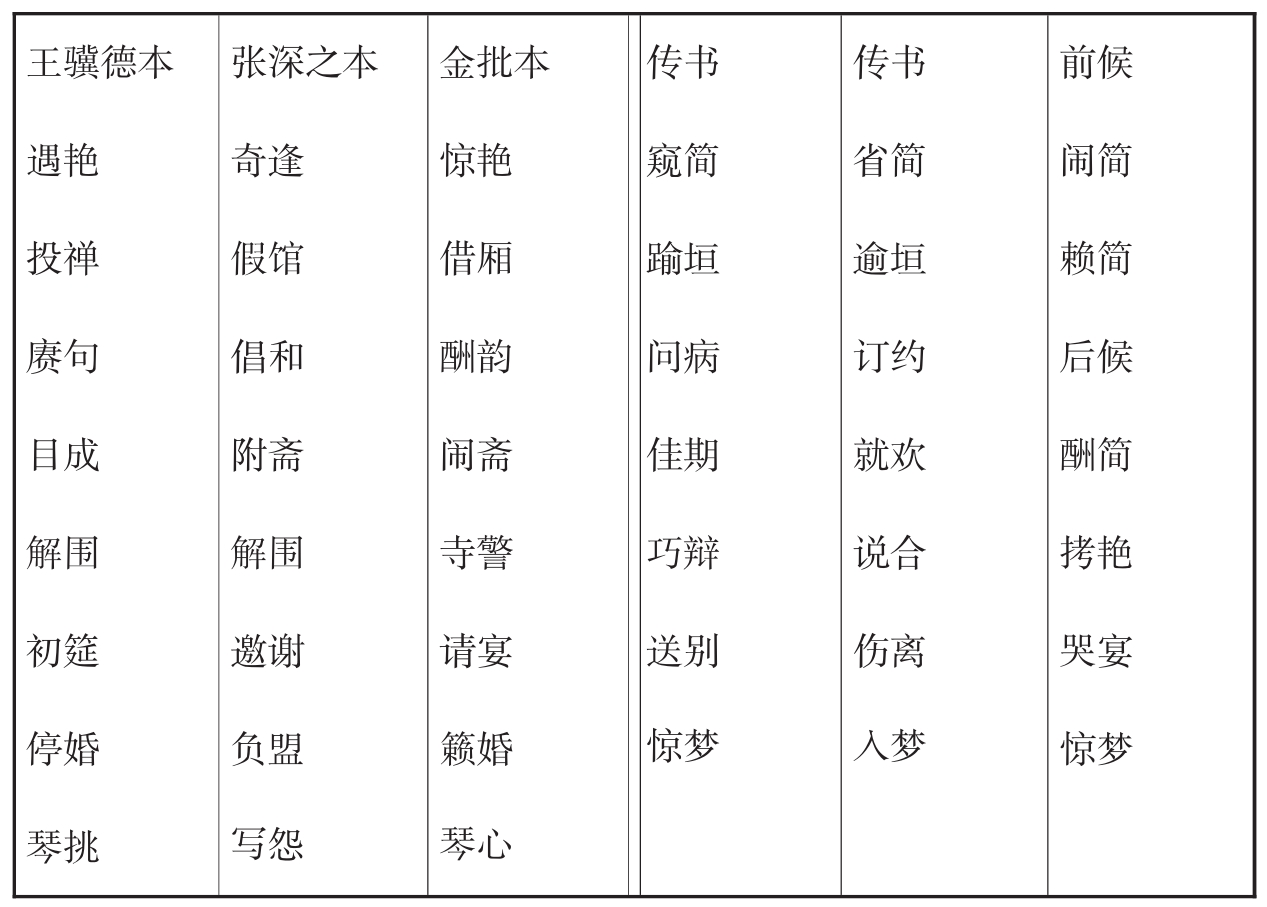

金圣叹认为从事写作,选题是十分重要的,他在评点《水浒传》时即提到这一问题。他说:“题目是作书第一件事,只要题目好,便书也作得好。”[33]他在评点《西厢记》时又提出了这一问题:“凡作文必有题,题也者,文之所由以出也。”[34]这里所说的题目,不限于标题,更确切地说是指一篇文章的中心意旨。在金圣叹看来,《西厢记》除了有它总的意旨之外,每一折戏都有它的中心思想,据此他对《西厢记》前四本一十六折的标题做了改动,与其他刊本相比较则大异其趣:

比较起来,各折的标题,以金批本的标题更能准确地体现各折的中心思想,由此可以看出他对文章中心意旨的重视。金圣叹认为只有抓住了这个中心意旨才能把文章写好。

文章的开端是一个比较难和比较重要的问题,金圣叹对这个问题也十分重视。他说:“圣叹每言作文,最争落笔,若落笔落得着,便通篇争力气,如落笔落不着,便通篇减神彩。”他以《赖婚》这一折戏的第一支曲牌【双调·五供养】莺莺的头两句唱词:“若不是张解元识人多,别一个怎退干戈”,说明这一问题。他说:“初落笔便抬出张解元三个字”,表明莺莺对张生的感恩戴德,张生已是她“芳心系定,香口噙定”、“海枯石烂”不可移易的心上人。莺莺这一意念和这一折戏的中心内容——崔夫人赖婚,形成了尖锐的冲突。这样落笔便是开门见山,而使冲突明朗化了,必然给这一折戏增添了“力气”和“神彩”。(https://www.xing528.com)

怎样寻找落笔的地方,金圣叹从整体构思上提出了解决这一问题的“秘诀”。他说:“我尝谓吾子弟,凡一题到手,必有一题之难动手处,但相得其难动手在何处,便是易动手之秘诀也。”他例举从《惊艳》到《闹斋》,张生凡三次见到莺莺,如何把这三次“觑见”写得不雷同,这是很难动手的地方。他说王实甫正是从这一难动手处入手,以“深浅恰妙”之法,写出了“遥见”、“瞥见”、“近见”的不同意趣。说明只要抓住了难入手处,恰好那里就是容易动手的所在。

文章如何铺展,使之摇曳多姿,金圣叹在《西厢记》的批语中对这个问题作了多方面的阐述。他说:“仆思文字不在题前,必在题后,若题之正位,决定无有文字。”认为《西厢记》一十六章,每章只用一两句写其正位,其余便都是前后摇之曳之。[35]又说:“知文在题之前,便须恣意摇之曳之,不得便到题;知文在题之后,便索性将题拽过了,却重与之摇之曳之。若不知此法,而误向正位,多写作一行或两行,便如画死人坐像。”他还说题目是可大可小的,“有以一字为之,有以三五六七乃至数十百字为之”。不论题目大小,“而总之题则有其前,则有其后,则有其中间”,还有其前之前,有其后之后。“如不知题之有前有后,有诸迤逦,而一发遂取其中间,此譬之以橛击石确然一声则遽已耳,更不能多有其余响也。”他还把“题目”与文字比作狮子滚绣球,绣球有如“题目”,狮子有如文字,狮子翻滚腾跃,紧跟绣球。观众看的是狮子的舞蹈,狮子盯着的却是绣球。这个比喻是十分生动的。

怎样才能使文章避免平铺直述,金圣叹提出了“手写此处,眼看彼处”的方法。他在《水浒传》第九回“林教头风雪山神庙,陆虞侯火烧草料场”的开篇批语中,也曾提出相近似的技法。他说:“夫文章之法岂一端而已乎,有先事而起波者,有事后而作波者。”所谓“先事而起波者”,是“文自在此,而眼光在后,则当知此文之起,自为后文,非为此文”;所谓“事后而作波者”,是“文自在后,而眼光在前,则当知此文未尽,自为前文,非为此文”。这样就可以避免平铺直叙。金圣叹在《西厢记》评语里提到的“手写此处,眼看彼处”,是指作者着笔处,并非是作者用意的实处,而为用意处点染。他在《惊艳》的“右第四节”批语中说明了这一技法在《西厢记》中的运用:“凡用佛殿、僧房、厨房、法堂、钟楼、洞房、宝塔、逥廊无数字都是虚字;又用罗汉、菩萨、圣贤无数字,又都是虚字。”这些“虚字”都是为后文中的“蓦然见五百年风流业冤”作渲染的。再加《请宴》、《闹斋》等折,多处夸张地描写张生遇事总往美处想,作“满心满意之笔”,都是为了反衬“后文之不然”。

“行文如张劲弩、务尽其势”

对于一部长篇作品,金圣叹十分重视它的通盘构思,以及各章节之间的照应。比如他对红娘写法的分析:“《西厢记》写红娘,凡三用加意之笔。其一于《借厢》篇中,崚拒张生;其二于《琴心》篇中,过遵双文;具三于《拷艳》篇中,切责夫人,一时便似周公制礼,乃尽在红娘一片心地中,凛凛然、侃侃然,曾不可得而少假者。”金圣叹认为作者这样写红娘,不是为了突出红娘这个人物形象,而是为了衬托知书达理的“千斤国艳”莺莺。可见他是从《西厢记》的整体构思去分析作家对人物的处理的。但是当着笔时,他却十分强调要全力以赴地把一个局部写好。他不无夸张地说:“《西厢记》正写《惊艳》一篇时,他不知《借厢》一篇应如何写;正写《借厢》一篇时,他不知《酬韵》一篇应如何写。总是写前一篇时,他不知后一篇应如何写,用煞十二分心思、十二分力气,他只顾写前一篇。”这些话可以理解为,当通篇的构思了然于心之后,就要思想十分集中,竭尽全力写好每一个局部,不要左顾右盼而使精力分散。因为只有把每个局部写好,才会有全部整体的成功。

怎样才能把一个局部写好,金圣叹认为应该把笔力放在最为关键的地方,用现在话说即放在“戏胆”上,他以《闹简》这一折戏阐发了这一思想。《闹简》是《西厢记》中揭示莺莺性格的复杂性、揭示她对张生的爱情皮里阳秋十分重要的一折戏,金圣叹在这里对莺莺性格的复杂性作了十分精辟的分析。当莺莺看到红娘带回的张生的书简之后,勃然大怒。金圣叹细致地指出了莺莺发怒的性格上的心理上的依据:一是出于她“千斤国艳”的身份,不能容忍红娘揭帐、偷看、责怪她贪睡等一系列的轻慢的举动与言词;二是出于初恋少女的羞涩心、自尊心,不愿意包括红娘在内的第三者了解她心底的秘密。而上述那些轻慢的言行,恰好使聪慧敏感的莺莺猜想到张生已将这一秘密“罄尽”向红娘讲述了,这是她绝不能默许的。莺莺的“斗然变容”却使红娘懵懂了,应为莺莺的心事尽在红娘眼底,“明明隔墙酬韵,早漏春光;明明昨夜听琴,倾囊又尽。我本非聋非瞎,悉属亲闻亲见”[36]。红娘受到莺莺的申斥,装着满肚皮“狐疑”、“怨毒”,拿着莺莺摔给她的简帖来到张生书房,向张生尽述委屈。并说:“从今后会少见难”,情势已是“月暗西厢,凤去秦楼,云敛巫山”。只是迟迟不拿出莺莺的回简。金圣叹在这里批道:“右第十五节,袖中回简,不惟来时不便取出,顷且欲去矣,犹不便取出。直至今欲去不去,又立住矣,犹不便取出也。行文如张劲弩,务尽其势,至于几几欲绝,然后方肯纵而捨之。”这里所说的“势”,即是“戏胆”,戏的躯干。因为莺莺的发怒,只是一种表象,是一层迷雾;而回简才是莺莺赤诚炽热的心,是这层迷雾的谜底。它既表现了莺莺性格的复杂性,也是这一折戏的躯干。过早地拿出回简,揭开莺莺性格的谜底,必然会减弱这一折戏的戏剧性。“务尽其势”,即是把戏剧冲突写得十分充分。这一经验对于我们的写作是十分有用的。

描写角度的选择

传统画论说,一棵树正面画可能不入画,而側面画可能入画。文学描写亦同,不同角度的选择可使描写对象表现的情趣大不相同。金圣叹在《西厢记》的描写里,看到了这一写作经验。比如《前候》一折,写崔夫人赖婚之后,莺莺遣红娘去探望张生,张生的情状,作者是透过红娘的眼睛进行描写的。其中有【村里迓鼓】一曲:

我将这纸窗儿湿破,悄声窥视。多管是和衣睡起,你看罗衫上前襟褶祬,孤眠况味,凄凉情绪,无人服侍,涩滞气色,微弱声息,黄瘦脸儿。张生呵,你不病死,多应闷死。

金圣叹十分赞赏作者选择的这一描写角度,他说:“与其张生申诉,何如红娘觑出;与其入门后觑出,何如隔窗觑出。盖张生申诉,便是恶笔,虽入门后觑出,犹是庸笔也。”唯有从窗孔窥视张生无精打采的自然神态,才是“一片镜花水月”。

元杂剧的特点之一,是一人主唱,这对于表现人物、展示剧情都是很大的限制。但是优秀杂剧作家往往能自如地运用这种一人主唱的形式,不仅能细致地刻划人物,还能流畅地展示剧情。王实甫就是这样一位作家,他在《西厢记》里常常通过主唱人的眼睛去描写其他人物的声容笑貌,既描写了非主唱人物,也表现了主唱的主观世界,表现了主唱人与在场人物之间的感情的交流和神情的激荡,由此揭示人物各自的特征。这是《西厢记》作者表现人物性格、揭示人物内心世界、展示剧情的基本方法。在每一折戏里选择哪一个人物主唱最为适宜,无疑这里存在一个描写角度问题。金圣叹在《赖婚》一折的开篇批语中,深入地分析了作者在这一折戏里安排莺莺主唱的原因。他说:“《赖婚》一篇,当时若写作夫人唱,得乎?曰:不得。然则写作张生唱,得乎?曰:不得。然则写作红娘唱,得乎?曰:不得。”他详细地分析了作者所以选择莺莺主唱的原因:“盖事只一事也,情只一情也,理则一理也”,他们面临的都是一个“赖婚”的问题,但是由于他们的心情、所处的地位和身份的不同,对待同样的“事”、“情”、“理”的态度是大不相同的:

事固一事也,情固一情也,理固一理也,而无奈发言之人,其心则各不同也,其体则各不同也,其地则各不同也。彼夫人之心与张生之心不同,夫是故有言之而正,有言之而反也;乃张生之体与莺莺之体又不同,夫是故有言之而婉,有言之而激也;至于红娘之地与莺莺之地又不同,夫是故有言之而尽,有言之而半也。夫言之而半,是不如不言也;言之而激,亦适得其半也;至于言之而反,此真非复此书之言也。

在金圣叹看来作者只有选择莺莺主唱,既“言之而婉”,又能“言之而尽”,能更充分地体现作品的中心思想,而不能选择崔夫人、张生、红娘主唱。金圣叹是严格依据人物性格去追索作者的构思的。一人主唱的问题在今天的戏剧创作中已经不存在了,但是怎样安排人物的唱词更有利于人物刻划,更有益于展示剧情,金圣叹的上述见解对我们仍然是有启迪的。

除上述各种描写方法,金圣叹还为《西厢记》归纳出一些有名堂的技法,诸如“洪云托月法”,“移堂就树法”,“月度回廊法”,“羯鼓解秽法”,“龙王掉尾法”等,分别讲人物的衬托,结构的铺垫,情节的进展,节奏的变换,结尾的突转等表现手法,此处从略。

上述种种技法,是金圣叹总结《西厢记》创作经验的一个重要方面。怎样去认识这些经验?如前所述,批评家对作品所总结的创作经验,都必然带有批评家浓重的主观色彩,即不能不受到他自身创作思想的制约。而详细地论述技法在法在创作中的地位,强调的是过份的,即技法可以决定一切,作家只要熟练地掌握他的创作论中的地位,又不是本文所能容纳的。但是可以指出一点,金圣叹对技法在创作中的地位,强调的是过份的,即技法可以决定一切,作家只要熟练掌握了技法,即可创作出“奇文妙文”。我们则认为:技法是重要的,但它永远是为一定创作方法服务的。它既不能取代先进的创作方法,更不能挽救作者生活的贫乏。

原载于1987年《中华戏曲》第二期

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。