正如互联网世界中,中美两国呈现双星闪烁的局面,中国的BAT三大互联网服务商都已在全球互联网公司中排名前十,我们判断云服务世界也会以中美两国的角逐为主(见图211)。我们会发现,云计算产业的发展最重要的推动力量都是来自互联网公司自身技术的输出,完全不同于ICT时代。Google和Amazon是美国互联网企业的代表,如今在云计算技术和产业发展方面起着主导作用,虽然AWS市场占有率位居第一,但Google和微软的增长速度也不可小觑。中国以阿里云为代表,在把自己互联网业务运营中应用成功的经验和技术输出到更多行业用户和创新创业企业中,开始在云计算市场上扮演重要的角色,尤其是赋能行业用户的“互联网+”能力方面体现出中国力量的崛起。

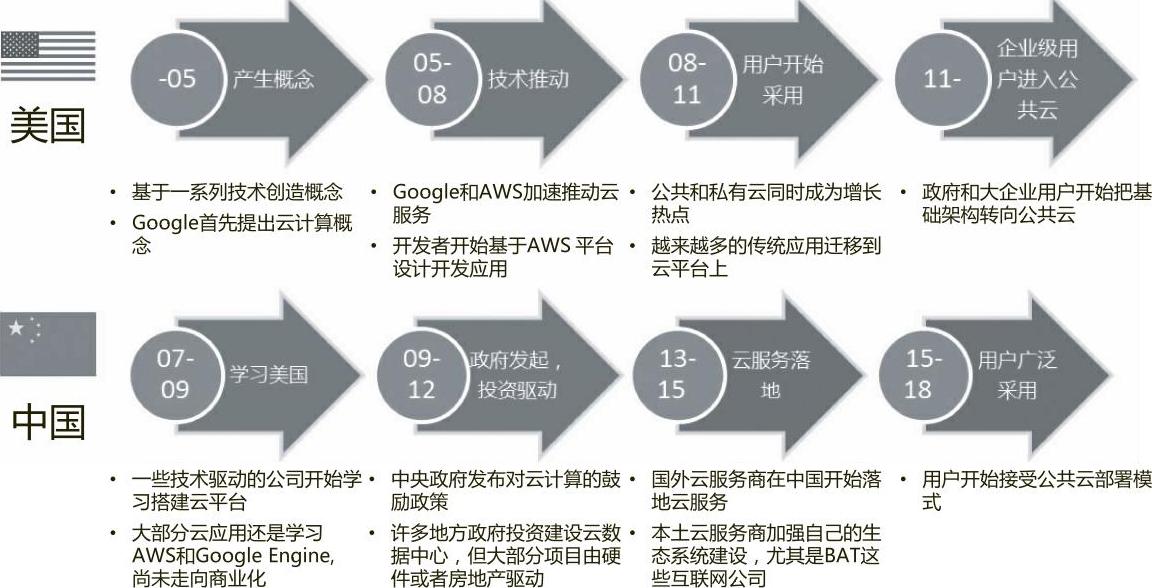

图2-11 中美云计算产业发展对比图

美国云计算发展路径:

1.“产生概念”阶段

美国从20世纪50年代至2005年,出现了“网络就是计算机(SUN)”“高性能计算(HPC)”“网格计算(Grid Computing)”“并行计算”“虚拟化”“Hadoop与MapReduce分布式技术”等各种理论与技术探索,经过近50年的IT技术、互联网技术积累孕育出了云计算产业。互联网的发展促进了数据要素的快速扩展和流动,也带动了大数据技术的产生以及产业的兴起。“大数据+云计算”发展的同时也促进了美国互联网产业的进一步繁荣。

2.“技术推动”阶段

在2005~2008年,Google和Amazon两家互联网巨头由于业务的需求驱动衍生出了云计算技术的雏形,并且这两家都保持了强大的云计算技术持续创新能力,定义云计算概念(2006年,Google和Amazon推出S3云存储和EC2计算服务)、基于大规模的基础设施资源陆续推出了IaaS和PaaS服务并且持续迭代优化,为全球创客和广大开发者群体提供了快速、低成本的开发平台资源与应用运营环境。与此同时,互联网企业与传统IT企业(例如,2007年Google与IBM合作,2008年雅虎、HP与Intel合作,2008年Oracle与Amazon合作)联手将云计算服务(软硬件设备与技术支持)向美国高校、欧美研究机构率先普及。

3.“用户开始采用”阶段

在2008~2011年间,云计算服务逐步被美国乃至全球市场用户所接受,以Salesforce为代表的企业级SaaS服务闪亮登场(2008年)。另一方面,以Apple iCloud为代表的个人级IaaS服务迅速普及;仅在2008年一年中,Google推出了GAE(GoogleAppEngine),微软发布了Azure的公有云平台,2009年思科与VMware也推出了云计算解决方案,2010年“OpenStack”开放源代码计划出台。然而,每家技术公司对云计算概念的定义都不同,众说纷“云”。

4.“企业用户采用公共云服务”阶段

美国的《联邦政府云战略》中规定每年将联邦政府原有IT支出中的1/4(IDC:2014年美国政府云计算采购达到64亿美元)转为采购第三方公共云服务,截至2014年上半年已有300多家政府机构和1500多家教育机构使用了公共云服务,此一项转变每年都为联邦政府节省了几十亿美元开支。据Neovise和Unisphere调查研究表明,超过半数的美国企业在使用公共云服务。大量政府和产业用户逐渐将关键业务系统转移到云平台上。

中国云计算发展路线:

中国云计算发展的历程要比美国大概晚5年左右时间,其发展状况如下:

(1)学习美国阶段

在2005年前后,国内大型企业用户正在密集开发应用系统与建设数据中心,并将分散在全国各地的所有数据中心进行“全国大集中”(从物理集中向逻辑集中),云计算市场尚未启动,互联网产业主要还处在从Web1.0到Web2.0的转型阶段,大型企业级用户采用的技术以IOE架构(+J2EE)为主流,中小型互联网企业采用LAMP开源架构(Linux+Apache+MySQL+PHP)。一些大型互联网企业由于业务量、用户量剧增从而倒逼技术革新,学习借鉴美国云计算技术理念,自主研发云计算相关技术,产生了云计算的技术基础与商业雏形。

(2)政府发起,投资驱动阶段

在2009~2012年间,伴随着美国大型IT厂商在中国热炒“云计算”概念,推动中国政府建设自己的云计算中心,中国国内具有胆识的互联网企业、电信运营商等机构纷纷构建、运营自主研发的云计算平台,可以说2009年是“中国云计算元年”,阿里云公司就是在2009年成立的。中央政府发布对云计算的鼓励政策,并推出云计算试点城市。许多地方政府投资建设了云数据中心,但其中大部分项目都是由硬件或者房地产驱动,概念的炒作超过了实际应用和市场需求。

(3)云服务落地阶段(https://www.xing528.com)

2013年起,国外云服务商全面加速在中国的落地云服务(Amazon AWS、Microsoft Azure、IBM公共云),以BAT为代表的本土云服务商也开始加速云计算服务产品的研发进程,加强和完善自己的生态系统建设,与国外云服务商以及传统ICT厂商从中小企业上云至大企业云迁移等多个市场细分领域短兵相接。

(4)用户广泛采用阶段

2015年起,伴随着云计算服务商提供服务种类的不断丰富,服务水平的进一步成熟和服务质量更有保障,云计算在中国不同行业开始落地生根,移动互联网、游戏和电商等创新、创业类应用已经逐渐把云服务作为默认配置,政府、金融等传统行业类用户等对云计算服务的理解和实践逐步深入,云计算平台成为互联网类应用以及大数据类应用的基础设施,专有云、混合云和公共云协同发展。

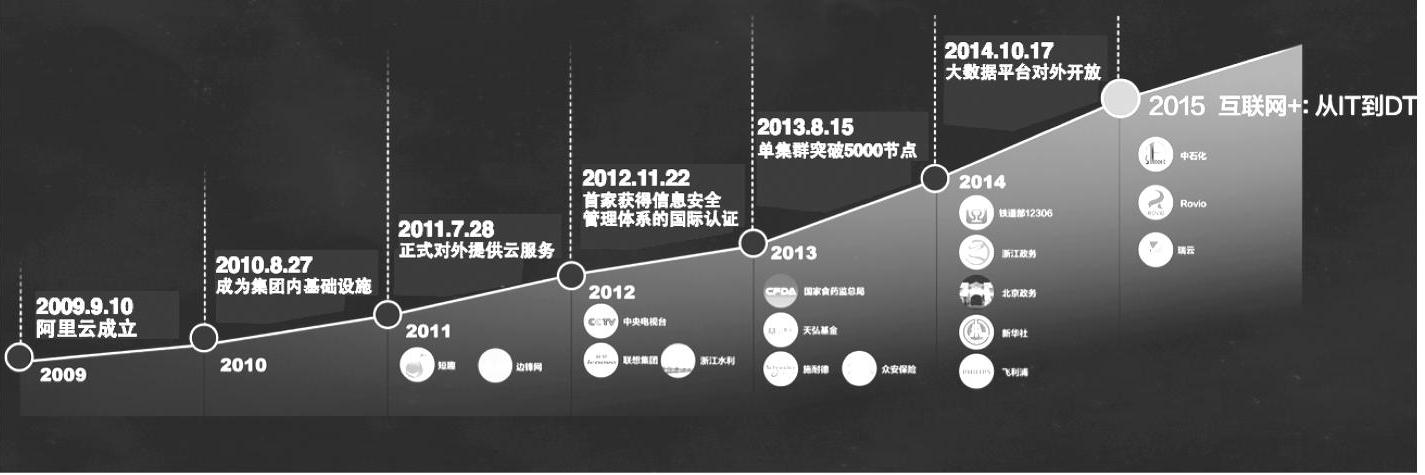

图2-12 阿里云发展路径图

根据2015年IDC(互联网数据中心)发布的数据显示,在中国公共云IaaS市场上,阿里云市场占有率第一,达到29.8%。中国电信、中国联通为代表的运营商在IaaS市场凭借其IDC以及带宽资源等优势拥有较高占有率。微软、AWS为代表的外资云及合作伙伴(如世纪互联)在国内增速很快。在IT时代,市场主导者都是以IOE(IBM、Oracle和EMC)为代表的国外厂商为主,而今天市场主角已经逐渐变成了互联网公司。

中国的公共云服务商共有如下四种类型。

(1)互联网与创业公司:阿里云、腾讯云和百度开放云等将原有支撑海量互联网业务用户的技术平台与资源转向对外商用服务的通用云平台,而UCloud、青云属于创业型云计算服务商,选择细分领域切入市场。

(2)电信运营商、IDC服务商:以中国电信和联通为代表的电信运营商依托天然优势的网络资源与技术能力,通过转型云计算等增值服务避免“管道化”,而以世纪互联、万国数据为代表的传统IDC服务商通过转型云计算改变原有卖机架的盈利模式升级为新的卖服务的商业模式,但这类服务商由于原来在软件领域的积累比较弱,因此会倾向于与其他软件实力强的厂商进行合作。

(3)跨国公司:提供云计算服务的跨国公司分为两类,一类是与阿里云类似的亚马逊AWS基于互联网基因提供云计算服务或原生的云服务商(比如Salesforce),另一类是像微软、IBM这样的传统IT软硬件厂商,在互联网经济的冲击下,根据云经济新范式将自身从软硬件产品销售模式逐步改造为云服务模式,以跟上产业升级的步伐。

(4)传统IT厂商:以华为、浪潮为代表的国内本土IT厂商,尤其是服务器和存储硬件厂商依托其技术研发能力、企业市场经营能力以及在行业用户端的浓厚积淀,从专有云解决方案提供入手,逐渐渗透到公有云服务领域。

在中国云计算市场的版图中,我们看到本土的云服务商的业务模式具有以下发展特征。

首先,基因衍生出特色云服务:来自不同行业、不同领域的云服务商都将原本的业务或资源优势与云计算相融合,例如将移动端、电商资源作为云计算服务上层的增值服务,将社交流量或游戏渠道资源适配云服务,将传统软硬件基于行业的解决方案与云计算相融合,每一家云服务商都在依托自身基因创造出各具特色的云服务物种。

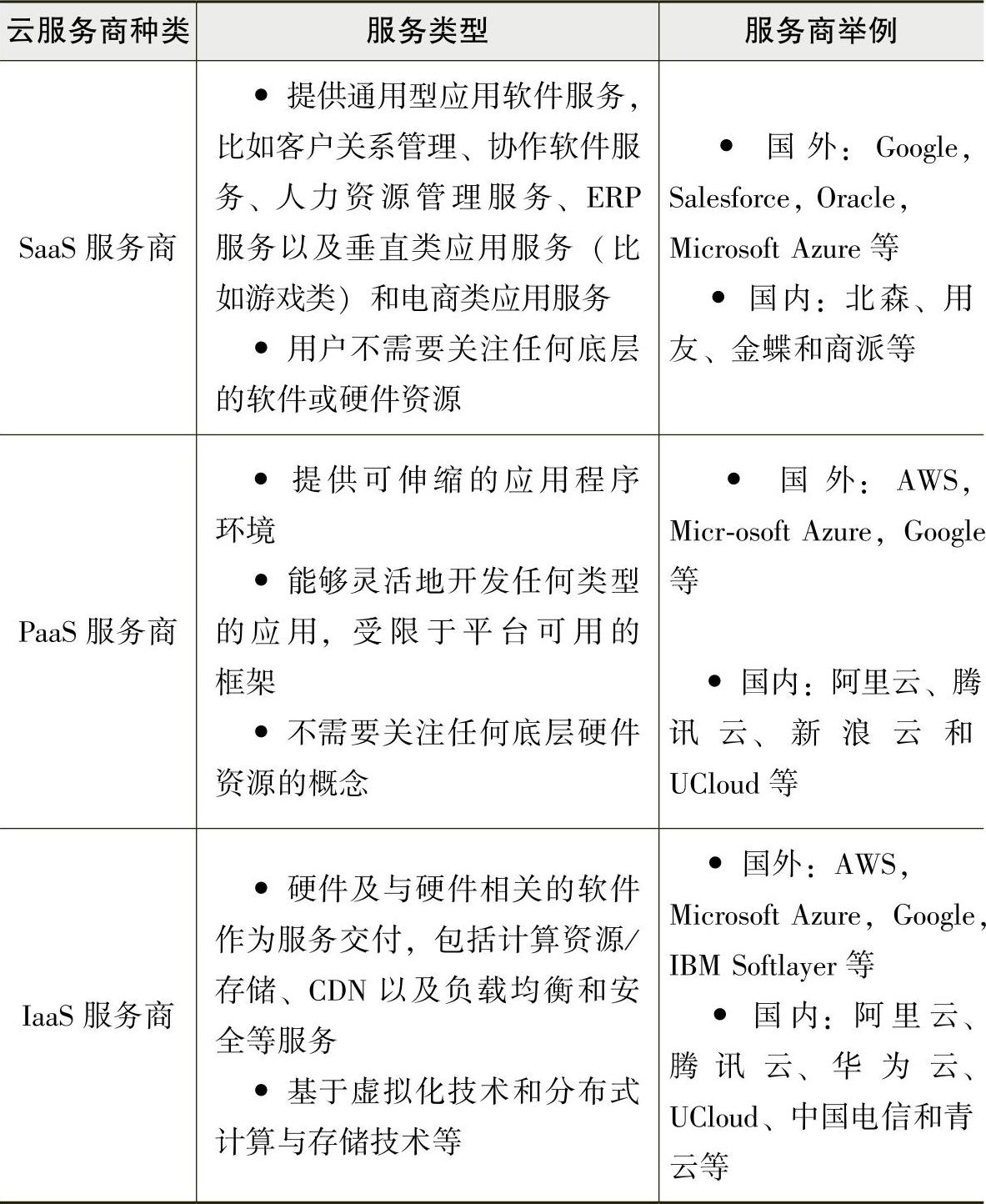

其次,平台+生态趋势:云计算服务是以提供通用计算和存储资源的平台为基础,未来将会是云生态体系的竞争,生态圈的完善意味着合作伙伴能够在云平台上提供更加丰富的服务类别,从国内市场来看,基于云平台的生态搭建还处在起步阶段,目前主流云计算服务商都在竭尽所能地营造最受合作伙伴欢迎的生态环境,为未来赢得更多的盟友与市场。云计算服务商分类如表21所示。

表格2-1 云计算服务商分类

[1]参考工业和信息化部电信研究院发布的《云计算白皮书2014》等相关资料。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。