第一节 唐五代各朝贬官概况

据对有关材料的初步统计[1],唐五代各类贬官、逐臣约有3641人次(其中贬谪朝代和时间均不详者223人次);这些贬官、逐臣中,可确定为文士、诗人者约有1209人次(其中朝代和时间均不详者22人次)。当然,这些被贬逐的官员、文士、诗人是分散在唐五代342年中的,而且各朝的人数也不平均,有的甚至差别很大。考察不同时期被贬逐士人的分布情形及贬谪状况,有利于对唐五代贬官逐臣作动态的深入了解,并从中发现某些规律性的现象。下面,试对从高祖至哀帝再到五代各帝王之26个历史时段中的贬官情形作一概述,并以此为参照背景,联系当时朝局和重大政治事件,分析各朝文士诗人贬官之概况、成因和发展态势。

高祖朝(618~626)

高祖初兴,制度草创,“士不求禄,官不充员”[2],招贤揽才之际,贬谪则不行于时。武德中前期仅刘文静、殷开山、独孤晟等数人因兵败而贬,武德后期仅王珪、韦挺、杜淹、房玄龄、杜如晦等数人因秦王与太子争位而贬。终武德一朝,9年间贬官约38人次,未见有大的流贬事件。

隋末丧乱,士民逃匿,高祖开国,立朝者皆武人勋旧,故高祖朝诗人文士贬官之少,为唐代各朝之最,仅见4人。其中王珪、杜淹、唐临三人之贬,均涉于武德后期宫廷储位之争。

太宗朝(627~649)

太宗不世明主,能量才用臣。房玄龄、杜如晦同心辅国,魏征、王珪、温彦博、戴胄、李靖等一批名臣亦协力参政,君明臣良,遂开贞观之治。大略而言,人主猜忌不明则易逞雷霆之威,大臣争权不协则易开倾轧之端,贬官必大兴于朝。然君臣相得不易,重臣无隙尤难,太宗则得而兼之。故太宗一朝,贬官颇少。23年中贬官约125人次,年均仅5.43人次。两次较大的贬谪见于贞观二年追宇文化及之党隋末弑逆旧恶,流裴虔通、牛方裕、薛世良等数人;贞观十七年承乾太子事败,侯君集、杜荷等伏诛,东宫官属张玄素、令狐德棻、赵弘智、裴宣机、萧钧等皆坐除名。

太宗朝文士诗人贬官25人次,年均仅1.09人次而已。其原因除政治清明之外,太宗朝科举初兴,取士未广,朝中格局仍为武人勋旧,初唐新生文学群体尚未登上历史舞台,当亦是原因之一。贬官诸人中,基本不见有因犯颜直谏或政治倾轧而无罪枉祸的负向贬谪。贬谪制度在太宗朝基本体现了惩戒失职和有过官吏的原始功能。此应是太宗朝贬官之基本特点。

高宗朝(650~683)

高宗暗懦,启觊觎之隙。永徽三年房遗爱等三驸马都尉与荆王元景构逆伏诛,长孙无忌因之诛吴王恪,贬江夏王道宗等,冀为高宗剪除潜在威胁。高宗又惑于武氏,而武氏志欲夺权,致力铲除异己,流贬遂兴。永徽六年废后立武氏,仆射褚遂良谏阻被逐,许敬宗、李义府缘奸得进,不数年褚遂良与侍中韩瑗、中书令杜正伦贬死,来济、高履行远黜,至显庆四年诬长孙无忌谋反,无忌与柳奭贬杀,长孙氏、柳氏流贬者十三人,于氏坐于志宁贬者九人,皆朝中清要。褚遂良子彦甫、彦冲流爱州,被杀于道;籍没韩瑗三家,近亲皆流岭南为奴。至此高宗大臣诛窜殆尽,大政归于武后。麟德元年帝与上官仪密谋废后,仪父子伏诛,籍没其家,朝士与仪善者流贬甚众。自是武后垂帘,“黜陟、生杀,决于其口,天子拱手而已”[3]。武后强悍,诛杀虽亲族不避,咸亨二年贬杀姊子贺兰敏之,永隆元年又废太子贤,朝士坐流贬者颇夥。故高宗朝之贬官人数上升,虽因许敬宗、李义府等人逞奸弄权,实则禀承武后之旨意。

高宗朝贬官仅姓名可考见者约207人次。由于武后奋力夺权,王皇后、长孙无忌、上官仪、贺兰敏之、太子贤等几次大狱均牵连甚广,故实际之数又不止此。就诗人文士贬官看,约50人次,年均人数略高于太宗朝。其中因谏阻废后立武而贬者7人次,坐太子贤废者4人次、为许敬宗所构者7人次,为李义府所排者4人次。故高宗朝文士贬官,半数因有碍于武后夺权而获罪。又50人次中,多贬地远恶,且先贬后杀或配流者13人次,占1/4,贬官已较太宗朝严厉。此二者亦为高宗朝贬官之特点。

武后朝(684~704)

武后朝政之显著特点有三:其一,刑杀流贬成为夺取政权、巩固政权的手段。武后不出闱闼之间潜移国柄,以兵不血刃的方式完成武周革命,刑杀流贬这一不出日常朝政运转范围的方式,无疑成为其对宗室诸王及李唐旧臣进行长期打击的有效手段。至天授元年称帝时,唐之宗室数十家被诛杀殆尽,幼弱存者亦流岭南;又诛其亲党大臣数百家,上自宰辅,下至郎将、刺史,诛窜不可胜纪。刑杀流贬需罪名借口,于是酷吏罗织大行于世。

其二,酷吏当朝。武后以枭杰之才终成旷代大业,但毕竟牝鸡司晨,内不自安,常疑天下之人图己,乃欲以刑杀立威,于是大启告密之门。索元礼、周兴、来俊臣、万国俊、武懿宗、侯思止、王弘义等纷涌而进,告密罗织,酷刑承服。周兴、索元礼所杀各数千人,来俊臣所破千余家。万国俊按岭南流人,于广州一朝杀三百余人,诈为反状,还授封赏。武后乃更遣刘光业、王德寿等数人分按诸道流人,于是竞相多杀求赏,光业杀七百人,德寿杀五百人,自余少者不减百人,且牵连甚众,不少远年流人亦与之俱毙,遂成长寿二年流人劫。这些权奸酷吏能叱咤于时而特受宠幸,一是因其在武周革命中打击李唐宗室大臣,有拥戴之功;二是此辈不绝于朝,则朝士人人自危,不敢稍存怨望之心。酷吏罗织为武后朝最显之弊政,其所以能长期存在,非武后不知此辈行事之冤滥,实源于其疑惧之心理。基于此一心理,武后朝贬官之罪名,多为反逆大恶。至神功元年来俊臣伏诛,狄仁杰、姚崇相继用事,酷吏罗织方渐止息,朝政稍安。

其三,大浪淘沙的用人方式。武后欲收天下人望,乃广开仕进之门。其一为试官。如长寿元年“一月丁卯,太后引见存抚使所举人,无问贤愚,悉加擢用。高者试凤阁舍人、给事中,次试员外郎、侍御史、补阙、拾遗、校书郎。试官自此始。时人为之语曰:‘补阙连车载,拾遗平斗量;欋推侍御史,碗脱校书郎。’”[4]。其二打破门第资历常规,有才者皆不次擢用,不合意者不久即罢免。“太后虽滥以禄位收天下人心,然不称职者,寻亦黜之,或加刑诛。”[5]在这种大浪淘沙式的进退官员过程中,姚崇、宋璟、张说之流皆得磨砺,至玄宗时终获大用。故武后朝官爵易得而法网严峻,人竞为趋进而多陷刑戮。

武后朝贬官之盛居唐代各朝之首,上述三者当为其主要原因。武后朝官吏诛贬仅姓名可考见者约231人次,其时大狱频兴,动辄数十百家,周兴、索元礼、来俊臣等酷吏皆曾贬杀数千人,故遭贬遭诛官吏之数远不止此。

文士贬官较前朝增加,获罪亦重。为打击关陇豪族集团以实现夺权目的,武后大力奖崇进士文词之科,破格用人。自武后专政之高宗后期起,取士之数逐年递增,辞翰遂为时人所重,“四杰”、“沈宋”、“文章四友”等一大批新生文学群体纷纷登上历史舞台。又设立奉宸府,先后网罗四十七人预修《三教珠英》,由此形成珠英学士集团,李峤、崔融、沈佺期、宋之问、杨炯、张说、员半千、阎朝隐、富嘉谟等皆预其事。这样一些优待政策,无疑刺激了诗文之士的进趋之心,也加大了他们获罪的机率。故贬官大盛的武后朝,文士诗人贬官之数达80人次,年均4人次。其中被以谋反罪名或受此牵累者25人次,死或流者20人次,为酷吏所构者15人次,为二张、诸武、宗楚客等所逐者11人次。酷吏群小逞奸,遭贬者罪名尤重,贬逐严厉,乃是武后朝贬官的一大特点。

中宗朝(705~710)

神龙元年张柬之等以诛二张之名发动兵变,中宗得以复辟,然政变并不彻底。中宗早历艰难,复位后苟安享乐,大政委于韦后,故政局未改前代旧貌。武、韦两代外戚当政,大臣多苟容取奸之辈,朝政一无可称。神龙元年治二张之党,窜逐数十人。继而武三思用事,武氏之势复振,肆行反扑,当年的复辟功臣张柬之、敬晖等五王及驸马都尉王同皎皆遭贬杀。武三思权倾天下,忠直者不得立于朝。景龙元年,太子重俊起兵诛武三思,败死,有牵连者皆受贬窜。

中宗在位不足六年即被弑,因神龙中经历了诛二张及杀五王的反复,故中宗朝贬官人次不少,达86人次,主要集中在神龙元、二年间,景龙以后渐趋稳定。

文士贬官继续增加。自武后破坏“关中本位政策”以来,关陇贵族集团遂分崩堕落,进士词科日益崇重,逐渐成为士子入仕的唯一正途。[6]由于文词成为官吏的基本素质,使得朝士贬官之盛衰与诗人文士贬官之多寡关系更趋密切。武后以前,诗人文士贬官占贬官总数的比例在20%以内;中宗以后,大多在30%以上。又,士子入仕之后,其个人才性和君主的文学好尚,直接影响到其对文学的重视程度和创作量的多寡,并由此导致不同时段文人数量的增减;故中宗以后各朝诗人文士贬官之盛衰,除随朝士贬官之盛衰而上下波动外,诗文之士的代群分布和君主的文学好尚,亦成为引起诗人文士贬官所占贬官总数比例多寡的两个因素[7]。

武后时控鹤府及《三教珠英》之修撰皆为二张所主,故珠英学士大都在诛二张时受到贬窜,与珠英学士从游者多受过二张接纳,亦被牵连。故中宗朝诗人文士贬官之数急剧上升,达52人次,年均近9人次,所占贬官总数的比例亦达60%。其中坐二张之党流贬者17人,为武三思诛贬者10人,18人次,占2/3强。中宗朝诗人文士贬官的特点:一,时间集中。主要发生在神龙元、二两年,其他年份不足10人次。二,贬谪严厉。诛二张事涉复辟,故二张之党多流贬岭南远恶地;及武三思反扑,张柬之等五王和所善者多遭贬杀。三,谪居时间不长。因政变不彻底,武氏之势复振,兼中宗雅好诗文,故坐二张贬逐者,一二年间多已召还,且大半于景龙二年入修文馆为学士。

睿宗朝(710~712)

中宗遇弑,韦后复效则天故事,及临淄王李隆基与太平公主起兵政变,武、韦两代外戚方诛窜殆尽。朝中大臣少数与韦后同谋者如宗楚客、赵履温等伏诛,其余大部分如萧至忠、韦嗣立等皆坐后党尽行贬逐,朝列几空。故三日后睿宗受禅即位,为稳定局势,复召前黜之宰臣萧至忠、韦嗣立、赵彦昭、崔湜等辅政。数日后姚崇、宋璟用事,洗革前弊,前代之宰相大臣又渐次贬出。时太平公主权盛,遂谋废立。睿宗优柔,太平肆行其志,逐姚崇、宋璟,一日罢睿宗五相,于是崔湜、窦怀贞、魏知古、岑羲、萧至忠等此前被黜者复因公主得进。朝中多附公主,东宫危殆,情势日逼,睿宗不得已于先天元年八月内禅。睿宗在位两年,处新旧交替之际,政局风起云涌,人事迁黜变幻倏忽,延至先天二年玄宗再度起兵诛太平公主,朝局始定。故睿宗朝贬官频繁,两年间达47人次。

睿宗朝诗人文士贬官43人次。以年均人次多,占贬官总数比例高,改朝换代痕迹明显为特点。考其原因,其一,中宗乃好文之主,神龙元年坐二张之党贬出的一批文士,时间不长多已相继召还。景龙二年又于修文馆网罗了大批诗坛才俊[8],半数为昔日的珠英学士。“每游幸禁苑,或宗戚宴集,学士无不毕从,赋诗属和,使上官昭容第其甲乙,优者赐金帛。”[9]自武后以来奖擢的进士文词之士,于中宗朝多居重位,修文馆中位列宰相者即有七人。到了睿宗朝,由于政局的数度变易,这批人无疑皆处于政治争斗的风口浪尖,故睿宗朝诗人文士贬官之数骤增,年均达21人次;且其占贬官总数的比例,亦高达91%,两项均臻于国初以来之极。其二,武周天下真正重归李唐当在睿宗之世,中宗朝实为武韦政权,宰相大臣多依附武韦以取苟容,故其在睿宗之初多坐韦后之党或以武韦旧臣屡遭贬斥,共计25人次,占53%。如此看来,睿宗朝诗人文士贬官具有改朝换代的过渡性质,便不足怪了。

玄宗朝(712~756)

先天二年七月,玄宗起兵诛太平公主,宰相大臣萧至忠、岑羲、窦怀贞、崔湜、薛稷、常元楷等伏诛。时穷治公主支党,“百官素为公主所善及恶之者,或黜或陟,终岁不尽”[10]。开元二年又追责中宗朝宰相旧过,贬韦安石、韦嗣之、赵彦昭、李峤等,自高宗以来之四代女主势力遗留,彻底洗肃一清。玄宗励精图治,遂有开元全盛之世。

开元中之朝士升降,以几任宰臣升黜进退为经纬,隐伏吏治与文学之争。大略言之,开元元年张说等文儒才士以匡赞之功掌枢衡,不久为吏事圆通之姚崇取代。姚崇奖拔吏干之才,压制文学后进,可视为对中宗以来重用文学之臣的反拨。其继任者宋璟持正尚法,张嘉贞吏事强敏,虽志操各异,然皆以吏能为用人趣向。至开元十一年,张说为中书令,劝导玄宗开馆置学士,延礼文儒,发明典章,成开元文物彬彬之盛。说奖掖文学后进,开元前期知名文学之士,多出燕公门下。而玄宗渐骄侈,聚敛吏能之士渐进,张说为宇文融、李林甫等排兑罢相。至开元二十四年“一代辞宗”张九龄罢黜,有吏能之李林甫、牛仙客掌权衡,钱谷之臣杨慎矜、韦坚、王珙竞以利进,巧佞吏能者遂取得全面胜利。就吏能一派而言,前之姚崇重吏为协心辅国,故能兴利振废,至于大治;后之李林甫等重吏为巧固权位,故奸弊丛生,以至于乱。综观开元中吏治与文学之争,几度反复,并未构成激烈的党派倾轧,仅为不同时期君主宰臣用人趣尚不同而已。故几次更迭基本未出现大规模的流贬之祸。

及开元末李林甫权倾天下,玄宗之政治清明时代遂告终结。至有人认为开元二十四年张九龄罢相、李林甫用事为唐之理乱所分[11],确为有见。玄宗太平日久,渐肆奢欲,九龄遇事无细大皆力争,而林甫巧伺上意,因而有宠。及林甫当国,欲塞人主视听,尤防谏臣,尝明诫谏官杜口[12],“补阙杜琎尝言事,明日,黜为下邽令。自是谏争路绝矣。”[13]文儒多不屑吏事,以赞佐王道为己任,喜论事,好谏争,故林甫尤忌文学之士。天宝六载,“上欲广求天下之士,命通一艺以上皆诣京师。李林甫恐草野之士对策斥言其奸恶……遂无一人及第者”[14]。其年元结,杜甫皆在其中。林甫专权固宠,将势位近于己者百计去之,兵部侍郎卢绚、绛州刺史严挺之、泸州刺史齐澣、户部尚书裴宽、刑部尚书裴敦复、朔方河东等四镇节度使王忠嗣,皆为其构陷贬黜。林甫又豢养酷吏,有吉温、罗希奭者,时人谓之“罗钳吉网”[15]。屡起大狱,天宝五载韦坚、皇甫惟明之狱,李适之、裴宽等坐韦坚亲党流贬者数十人。杜有邻、柳之狱,著作郎王曾、淄川太守裴敦复、北海太守李邕,皆坐死。又分遣御史赴贬所赐皇甫惟明、韦坚兄弟等死。罗希奭自青州至岭南,所过杀迁谪者,郡县惶骇,李适之、王琚皆为其怖杀。天宝六载杨慎矜之狱,连坐者数十人。又别置推事院于长安,引杨国忠为御史,挤陷诛夷数百家。[16]李林甫养酷吏、起大狱、严贬官处置[17],其目的皆为固宠擅权,以谋废立。及杨国忠为相,巧媚固宠,排斥异己,一如林甫。遂养成禄山之祸。

玄宗在位日久,虽天宝以后李、杨乱政,毕竟有开元近30年政治较为清明的时期,故玄宗朝贬官较武后以来颇有下降,44年中贬官约523人次,年均12人次。玄宗朝虽文学鼎盛,但文学之士较少获得实际参政机会,即便是张说、张九龄所奖拔的一批文学之士,进入权力上层者亦寥寥可数,故玄宗朝诗人文士贬官171人次,仅占贬官总数的32.7%,远不及中、睿之世。年均近4人次,略同于武后朝。其中先天、开元初以太平公主之党或以前朝旧过而遭诛贬者14人次,为李林甫诛贬者15人次,为杨国忠贬逐者13人次。

肃宗朝(756~762)

肃宗于灵武草创朝廷,文武阙员。房琯本因追随玄宗入蜀而进位宰相,及谒灵武传位,遂获大用。继而琯兵败陈涛斜,失恩于帝;又受崔圆等精于吏事者排挤,遭贺兰进明、李辅国等新朝宠臣所忌,终至贬逐。刘秩、严武、李何忌、杜甫、贾至等亦坐党于房琯先后贬出。肃宗其后所用之相如苗晋卿、崔圆、吕諲、第五琦、元载等皆以吏事练达或擅于财利著称。而琯性高简,不喜俗务,好宾客,喜高论,为一典型文儒。“时天下多故,急欲谋略攻取,帝以吏事绳下;而琯为相,遽欲从客镇静以辅治之”,[18]结果可想而知。房琯因时而进,亦以不合于时而败,从某种程度上亦宣告了开元文儒时代的彻底终结。愈是盛世,文儒愈能发扬典章教化的作用。随着唐王朝由盛转衰,文儒遂失却其历史舞台,盛唐文学中赞佐王道、致君尧舜的政治理想和昂扬奋发、高唱入云的进取情怀遂成为历史的绝响。

此前肃宗在藩,数为李林甫、杨国忠所危,以切身之痛,尤忌宰相专权。故肃宗朝宰相任免频繁,六年间至用16人,除谨身固位之苗晋卿而外,余皆逾年即罢。频繁的宰相任免必然带来人事上的动荡;又终肃宗之世,祸乱未平,战局变幻,时有兵败被贬者。乾元二年九节度溃围相州,河洛之地,官吏奔窜,被贬者尤多。

肃宗既忌宰相专权,乃重用宦官。观军容使鱼朝恩忌郭子仪之功,谮于上,罢其兵权,致河朔失于处置,遗患无穷。李辅国以劝进之功,尤宠渥无比,专掌禁兵,与张皇后相表里,干豫政事,势倾朝野。乾元二年凤翔马房押官之狱,监察御史孙蓥、御史中丞崔伯阳、刑部侍郎李晔、大理卿权献、宰相李岘,皆遭贬逐;上元二年,又起两宫之争,迁玄宗于西内,逐颜真卿、高力士等;肃宗卒后,又称兵拥立代宗。凡宦官观军容、典禁兵、擅废立等恶例,皆成于肃宗之世。尤可注意者,李辅国官居兵部尚书,宦官列外朝重位,实属罕见。代宗立,辅国更进位宰相,封王。可见宦官势力兴盛之初,张狂忘形,以致不避物议名讳。至代宗诛辅国、程元振、鱼朝恩等,宦官势力方隐于幕后。肃宗朝及代宗前期,宦官既跃于台前,朝士因之流贬者稍多。

安史之乱席卷中原,两京陷没。及收两京,至德、乾元间议陷贼官之罪,达奚珣等十八人被斩于独柳下,陈希烈等七人赐自尽于大理,其余贬降者殆不可数,王维、储光羲、李华等皆预其中。

综上所述,肃宗在位六年,值万方多难,兵革不息,宦者擅权,朝政失序。故朝士贬官及诗人文士贬官之数,皆复大盛。肃宗朝贬官约97人次,诗人文士贬官50人次,年均8.33人次,其中因陷贼而贬逐者10人次,为李辅国等宦官贬逐者10人次,坐房琯事贬逐者4人次,坐兵败而贬者3人次。

代宗朝(762~780)

代宗性近肃宗,凡宠任宦官、含容节将、侈贿盛行、刑法废弛诸弊,一无改易。肃宗尚志在恢复,代宗朝则苟安取容之世。宝应元年之宫闱政变,外朝大臣未预其事,乃两派宦官之斗争,故诛贬者皆宦官与后宫亲属。其后李辅国、程元振、鱼朝恩虽弄权,然未起大狱。且元振、朝恩更忌宿将有大功者,废黜郭子仪,杀山南节度来瑱、同华节度李怀让,仆固怀恩畏诛而叛,安史余党失于处置,遂盘踞河北。此皆宦官弄权之失,然朝士为其贬逐者不多。代宗诛逐辅国等三人,皆使其自服,未峻刑显诛,亦未穷治其党羽,故未造成大规模流贬。元载当国十余年,颇弄权不法,然亦未起大狱,至大历十二年诛元载,方有王缙、杨炎等一批朝士坐元载党贬出。且载、缙当国,“货赂公行,天下不按赃吏者殆二十年”[19],刑法废弛可见一斑。因此上数故,代宗朝朝士贬官骤降,十七年间贬官约152人次,年均仅8.94人次。

开天之间诗人文士之盛,经安史浩劫,渐趋衰歇。以“大历十才子”为代表,活跃于大历间之诗文之士,多沉郁下僚,故代宗朝文士诗人贬官尤少,17年间仅43人次,反不如肃宗六年之总数,年均仅2.53人次。其中为元载弄权所贬者7人次,坐元载党而贬者6人次,共占1/3。此外为宦官所贬者2人次,坐交结宦官而贬者3人次。

德宗朝(780~805)

德宗初立,颇思振拔,疏斥宦官,亲任朝士,罢四方贡献,讨平泾州叛将刘文喜,决意不许成德李惟岳世袭旌节,皆欲一革代宗之弊。而“张涉以儒学入侍,薛邕以文雅登朝,继以赃败。宦官武将得以借口……于是上心始疑,不知所倚矣”[20]。朝中党争又起,杨炎先坐元载之党贬出,既入揽大政,专以复恩仇为事,杀刘晏,逐崔宁,连累者数十人。藩臣以为口实,德宗恶之,进用卢杞,杞“既居相位,忌能妒贤,迎吠阴害,小不附者,必致之于死”[21]。杀杨炎、赵惠伯、崔宁、郑詹,逐张镒、颜真卿、李揆、严郢、杜佑、田晋等,朝政益滥,终有建中四年朱泚之乱。

历兴元艰难之后,德宗一改前志。忌握兵宿将,以宦官专禁卫军政,增强宦官在地方军镇的势力,并使宦官参与节度使的任命;德宗自兴元还后,“虽一州一镇有兵者,皆务姑息”[22],河北诸镇世袭成例,他镇纷纷拥兵自恣,兵骄将横,乃至“军郡刺史,亦难于更代”[23];德宗既历奉天窘乏,“故还宫以来,尤专意聚敛”[24]。内则“宫市”、“五坊小儿”为患,外则藩镇、刺史乃至幕僚竟为进奉以邀宠;德宗惩于杨炎、卢杞朋党失序,遂“不委任臣下,官无大小,必自选而用之,宰相进拟,少所称可”[25]。德宗本无人主器量,性刚愎,耻闻过,宰臣敢言者如姜公辅、萧复、崔造、齐映、柳浑等皆遭贬黜。即便是较尊崇之李泌、陆贽,所谏亦多不听,或阳奉阴违;其性刻薄少恩,故所用宰臣多以获罪而终,“及群臣一有谴责,往往终身不复收用”[26];德宗性既猜忌,遂自树私党以防朝臣。前之卢杞,后之裴延龄、李实等,皆德宗宠信不疑者。卢杞“知上性多忌,因以疑似离间群臣,始劝上以严刻御下”[27]。至于裴延龄,“上亦颇知其诞妄,但以其好诋毁人,冀闻外事,故亲厚之”[28]。

要而言之,德宗朝用事者杨炎、卢杞、窦参等几位宰臣及晚年所宠信之裴延龄、李实等,皆弄权树党、排斥异己之辈,朝士为其贬逐者众;又几任宰相大臣以获罪诛贬,朝士遭牵连者颇多。兼以德宗猜忌朝臣、党争及兴元元年陷贼官等因素,德宗朝26年间贬官约286人次,盛于代宗之世。

大历末“常衮当国,非以辞赋登科者莫得进用”[29]。至德以来,翰林学士制度逐步形成,到德宗朝基本完善。“自德宗以后,其宰相大抵皆由当日文章之士由翰林学士升任者也。”[30]国家文官政体中进士词科的作用愈来愈强化,至晚唐宣宗时达到极致。与之相应,朝士贬官与诗人文士贬官之频率愈趋于同步。兼以德宗为好文之主,故德宗朝诗人文士之贬尤盛于代宗之世,达99人次,年均逾3.9人次。

德宗朝诗人文士贬官特点:一,多宰臣获罪遭贬者。德宗忌刻少恩,因宰相常衮、杨炎、窦参、陆贽及仆射刘晏获罪,共贬官21人次。二,窜谪时间长。德宗尤防嫌贬臣,贞元十年,宰相陆贽以“郊礼赦下已近半年,而窜谪者尚未沾恩”,乃为三状拟进。德宗犹以所拟稍逾三五百里,又多近兵马及当路州县而不允。[31]其后更十年无赦,群臣谴逐者往往终身不复叙用。贞元初卢景亮贬朗州司马,贞元八年令狐峘贬衡州别驾,姜公辅贬泉州别驾,唐次贬开州刺史,李吉甫贬明州长史,十一年陆贽贬忠州别驾,十四年阳城贬道州刺史,十六年郑余庆贬郴州司马,皆终德宗之世,长从摈弃之列,废抑十几二十年,至永贞元年始重获进用。三,为奸邪弄权谮逐者众。德宗猜忌,卢杞、裴延龄、李实等以天子私党恃恩弄权,为其谮逐者18人次。四,以言事而贬者众。德宗刚愎,以敢于言事而不容于朝者11人次。此外,为杨炎、卢杞党争所贬者9人次。综而言之,德宗朝诗人文士贬官多为无辜被逐者。真正因不法、失职而获罪者仅十几人次,不足1/5。

顺宗朝(805~806)

顺宗即位,王叔文用事,联络刘禹锡、柳宗元等一批锐意进取的青年才俊,悉罢进奉、宫市、五坊小儿,夺宦者兵权,召谮逐之臣,革除德宗弊政,是为“永贞革新”。但在宦官、藩臣及保守官僚的联合打击下,这场革新仅持续了120余天,即以顺宗被迫内禅而告失败。因其历时甚短,革新派亦因种种阻力而未能铁腕施政,故仅有武元衡、羊士谔、窦群、韩皋等昌言反对者数人被贬,大规模的贬谪发生在宪宗即位之后。故顺宗朝贬官仅9人,诗人文士贬官8人,其中为革新派所贬者4人,为保守派所贬者2人。(https://www.xing528.com)

宪宗朝(806~821)

宪宗既因俱文珍、刘光琦等宦官之力得以受禅登位,则以打抑宦官为主要内容之一的王叔文集团便不能不受到毁灭性的打击。永贞元年八月至十一月间,王伾、王叔文、韩泰、韩晔、柳宗元、刘禹锡、韦执谊、陈谏、凌准、程异先后被贬荒远州郡,从此,历史上便出现了饱含悲剧意义的“二王八司马”这一名称。时过八个月后,朝廷又一次严厉申明:韦执谊等八人“纵逢恩赦,不在量移之限”[32]。受革新派牵连,在宪宗初年遭贬者约二十余人次。

用兵藩镇为宪宗朝政之最大特点。宪宗一改德宗姑息态度,用宰相杜黄裳之议,用兵讨蜀,开始收复朝廷威权的连续征伐。元和元年平西蜀刘辟、夏绥杨惠琳,元和二年平镇海李锜;元和四年至五年讨成德王承宗,五年收昭义卢从史,七年魏博来归;九年至十二年平淮西吴元济,十年至十二年复讨成德,王承宗敛手割地;十三年至十四年平淄青李师道,宣武韩弘归朝。至是天下藩镇惕息,盘踞两河三十余州达六十余年之河朔强藩,皆请官吏,输贡赋,尽遵朝廷法令,一洗藩镇跋扈之弊,故史称“中兴”。终元和一朝,十余年间兵未暂歇,连年调发天下诸道之兵,讨伐征战,战局变幻,人事调整随之频繁,因讨伐无功或因兵败而被贬者亦众。

由于连年用兵方镇,故终宪宗一朝,一直隐伏着力主用兵一派与主张慎议用兵甚或反对用兵一派的斗争。前之杜黄裳,后之裴度,及两度入相之武元衡、李吉甫,皆力排众议,力主用兵者。与之相较,主张不可轻议用兵甚或反对用兵之公卿朝士更多,仅宰相即有前之裴垍、李绛,后之张弘靖、韦贯之、李逢吉、令狐楚等人。宪宗朝虽未成党争之局,然两派政见不同,叠相主事,难免党同伐异。宪宗亦颇忧之,曾前后数次向宰相访问朋党之事。主用兵一派虽为少数,然得君主及主战派宦官之助,故稍处优势。然用兵未断,则两派之争斗不绝,战局愈不利,争斗愈激烈。至元和十一、十二年,讨蔡未克,又兼伐成德,群臣以师老财竭请罢兵者日众,两派之争斗趋于白热化。于是张弘靖、韦贯之、钱徽、萧俛、韦、独孤朗、李逢吉、令狐楚等坐言罢兵相继贬黜,用兵始卒获成功。

肃、代以来,节镇愈置愈多,至元和二年李吉甫上《元和国计簿》,天下方镇之数已达四十八[33],晚唐又逾于此数。然肃、代以来,除河朔武人盘踞外,其他节帅亦多为军勋功臣,德宗更“务为姑息,不生除节帅。有物故者,先遣中使察军情所与则授之。中使或私受大将赂,归而誉之,即降旄钺,未尝有出朝廷之意者”[34]。至宪宗裁抑藩镇,收朝廷威权,始令宰相出为重镇节帅,又多令台阁重臣频繁出镇地方,以加强中央对地方的控制。此后相沿成习,蜀中、关内、河南、山南、江淮等地重镇遂成为宰相回旋之地,节度、观察亦成为台阁重臣出入升降之官。故自宪宗始,除以往郎官、御史等清要朝官出为州郡刺史外,又多一台阁重臣出为节度、观察之重要途径。此类人事变动频率颇高,一位台阁大臣往往有数次出镇的经历,这无疑大大增加了中晚唐各朝贬降官的数量。但此类贬官朝廷诏书往往不明言贬降,故贬意较轻,处罚不重。

宪宗虽为中兴之主,然其既因宦官得位,故终元和一朝,宦官势力颇盛。元和元年郑余庆罢相,元和五年元稹贬江陵,六年李绛罢学士,九年罢相等,皆因触忤宦官。元和三年制策案,韦贯之、杨於陵、裴垍、王涯等十余人亦因触怒宦官遭贬。宪宗除宠任宦官外,末年又渐骄侈,好丹药,皇甫镈以钱谷得幸,弄权树党,裴度、崔群、裴潾等皆为其谮逐。

综以言之,穷治王叔文之党、主战与罢兵两派之争及台阁大臣出镇,为宪宗朝贬谪外放的几大关节。兼以元和三年制策案、元和末皇甫镈弄权等事端,宪宗朝贬官又盛,15年间约299人次,逾德宗26年间之总数。

宪宗朝文士贬官亦远超德宗朝。伴随“中兴”思想,自贞元后期开始涌现的,以刘柳、元白、韩孟为中坚的一大批诗文之士,带来了中唐文学的繁荣,创造了以元和新诗、“古文运动”为特色的唐代文学的第二个高峰。而宪宗朝正是他们受多难兴邦、发愤图强之元和时代精神[35]感召,积极参政、锐意进取之时,故众多文士诗人被卷入此一时期的贬谪大潮,总计达119人次,年均约8人次,倍于德宗之世。占贬官总数的比例亦达39.8%。其中坐王叔文之党贬逐者12人次,因元和三年制策案而贬者5人次,因言事忤旨或为执政所忌而贬者11人次,因主罢兵而贬者7人次,为皇甫镈所谮者5人次,重臣出镇者27人次。

穆宗朝(821~825)

穆宗承元和中兴之局,以为天下无事,耽于荒宴。成德、幽州有收归朝廷之机而不能把握,宰相、度支崔植、杜元颖、崔倰、王播等不识安危大体,处置失宜,致幽镇复叛。及至用兵,宦官擅制军事,将帅不专号令,禁中遥授方略,又急于求成,惟督速战,终致财竭力尽,讨贼无功;军旅失于处置,魏博复叛。由是朝廷再失河朔,讫于唐亡,不能复取。武宁、昭义、宣武诸镇亦纷纷离心,两河不宁,元和十余年努力之成果渐次荡尽。各镇兵乱相继,节帅田弘正、田布、张弘靖、卢士玫、崔群、李愿等皆因兵乱被杀或失旌节而遭贬。长庆元年,因著名的科试案贬钱徽、李宗闵、杨汝士等。以此为标志,党争复萌;嗣后李逢吉入相,弄权树党,排挤李德裕、李绅,内结枢密王守澄,势倾朝野。倾轧垂四十年的牛李党争正式开场。

穆宗朝军、政失序,外则三镇复叛,两河动荡,内则宰臣弄权,朋党构扇。故贬官频率又略高于宪宗朝,四年间约95人次。长庆紧承元和,元和文学群体至此尚盛而未衰,兼穆宗亦一好文之主,故诗人文士贬官尤盛于前朝,四年间遭贬者49人次,年均达12.3人次,所占贬官总数的比例高达51.6%。其中贬皇甫镈党羽及令狐楚5人次,贬李景俭及亲善者7人次,因科试案而贬者3人次,为李逢吉朋党相构而贬者9人次,因兵乱失守而贬者4人次,大臣出镇12人次。

敬宗朝(825~827)

敬宗十六岁即位,承穆宗乱局,外则河朔为患,内则群小乱政。况以性情未定之年,骤登大位,是非不明,宦竖为导引,游宴、击球、手搏(摔跤)、夜猎不息,幼稚而荒唐。“视朝月不再三,大臣罕得进见。”终为小人乘隙而弑,史曰“不君”。宦官王守澄以助穆宗即位得宠,自穆宗寝疾,“守澄专制国事,势倾中外”。宝历元年“崔发之狱”,给事中李渤论之,出为桂管观察使。李逢吉自长庆中逐元稹,出裴度,窃居大位,“内结知枢密王守澄,势倾朝野”。忌李绅,遂有端州之贬;同贬者尚有右拾遗吴思、翰林学士庞严、蒋防。并广植党羽,至有“八关十六子”之号;又防裴度入朝,遂有“武昭之狱”。武昭死,李仍叔贬道州、李虞贬河南士曹,茅汇、李仲言、李涉皆流岭表[36]。

观敬宗朝局,非敬宗“不君”,实为“无君”,朝政一出弄权者之手,故敬宗朝贬官约60人次,文士受贬26人次,多与上述“崔发狱”、“武昭狱”、李绅贬端州三事有牵连。所贬9人中除李汉、李渤外,余7人均与李逢吉相关。

文宗朝(827~841)

文宗恭俭求治,然受制于宦官。宦官擅兵权而总大政,威权出人主之右,大和二年刘蕡对策,痛斥其祸:“恃废立之权,陷先君不得正其终,致陛下不得正其始”,“祸稔萧墙,奸生帷幄”、“宫闱将变、社稷将危、天下将倾、海内将乱”。[37]考官不敢取,遂致蕡沦踬使府而卒。五年,文宗宰臣宋申锡谋诛宦官,事泄,宋申锡贬开州司马、晏敬则等坐死及流窜者数十百人。九年重用李训、郑注诛宦官,杨承和、韦元素、王践言流徙远贬,陈弘志、王守澄、王守涓被诛。遂激起震惊中外的“甘露之变”,宰相王涯、贾、舒元舆、李训死,豫事之王璠、罗立言、郭行余、李孝本、顾师邕被杀,他如诸司官员吏卒死者不可胜数。凤翔灭郑注,又杀千余人。副使钱可复、判官卢简能,萧杰、掌书记卢弘茂皆死其中。宦官气焰益盛,数日之间,生杀除拜,上不豫知,“迫胁天子,下视宰相,陵暴朝士如草芥”。巡边之田全操返京,扬言:“我入城,凡儒服者,无贵贱当尽杀之!”[38]甘露之变后,文宗受仇士良等凌迫,“忽忽不乐”,郁郁而终。

文宗思治心切,而纳听不坚,统御无术,贤不肖两进,迭相倾轧,故朋党相争最剧,流贬屡起。大和三年李宗闵得宦官之助窃居相位,广植党羽,排挤朝士,杨虞卿、杨汝士、杨汉公、张元夫、萧浣等曲为结纳,“上干执政,下挠有司”[39],肆为朋党。及七年李德裕辅政,此辈渐次贬出。八年李宗闵复相,与李训、郑注排摈德裕,贬德裕袁州长史,路隋亦坐贬。九年李训、郑注用事,复排挤宗闵党,贬宗闵于潮州,杨虞卿、李汉、萧浣、李珏、高元裕等尽行贬出。训、注所恶朝士,“皆指目为二李之党,贬逐无虚日,班列殆空,庭中忷忷”[40]。“甘露之变”后,郑覃辅政,政局稍定。不久又进宗闵党杨嗣复、李珏,排摈郑覃、陈夷行。朝政反复,流贬相继。贬官约224人次。

文宗朝受贬文士约116人次,而以大和八、九年最为集中,即李宗闵、李训、郑注相继弄权期间,达20余人次。各段分而言之,因李德裕秉政而出者3人;因李宗闵弄权而贬出者8人次;因训、注弄权而贬出者11人次,多为李宗闵党羽。坐赃而贬者4人,其他犯法、不职者6人,因事坐累者4人,余贬因不明。

文宗朝文士贬官人数多,因宗闵、训、注弄权而逐出者所占比例大,共19人次,因贪赃、犯法、不职而贬者10人。其中,处置严厉的流贬者21人。

武宗朝(841~847)

武宗英武勇断,有太宗遗风,收回鹘,平泽潞,抑宦竖,复振威权。且用人不疑,政不反复。李德裕正身立朝,不以朋党害政,观其救杨嗣复、李珏,任柳仲郢可知。奋其才智,运筹帷幄,君臣相得,故会昌政局,自元和以后少有,贬官亦颇有下降。文宗寝疾时,本议太子即位,宦官争功,矫诏立武宗为皇太弟。因之武宗之立尤为不正,故有杨嗣复、李珏、裴夷直、魏謩等之贬;四年破泽潞,遂有牛僧儒、李宗闵之贬[41];六年间贬官约80人次。

会昌文士贬官约39人次,与文宗朝相比,总体人数下降。其中因涉所立而贬者4人,因事为李德裕所贬者4人次,宦官所逐者1人,坐事者1人,失职者2人,余不明。未见有贪赃、犯法或故意不职者。

宣宗朝(847~860)

宣宗明察善断,勤政求治,威权不假于人,驾驭臣下有术,即如白敏中、令狐辈、亦不敢肆意妄为。故大中之政,承会昌之荫,延十余年不致挠败。宣宗之立亦不正,且怨武宗,故即位之初大行贬逐,李德裕罢相,先出为荆南节度使,继以太子少保分司东都,再贬潮州司马,终贬崖州司户。薛元赏、薛元龟、柳仲郢、崔暇、蔡京、丁柔立、李回、郑亚等皆坐与德裕亲善,尽行贬逐。而武宗所贬之牛僧儒、李宗闵等五相同日北迁,白敏中曲意迎合,“凡德裕所薄者,皆不次用之”[42]。所谓“德裕之党”遂不复存在。此后不见有大的贬谪。

大中朝贬官约143人次,文士贬官约51人次。其中因德裕党而贬者6人次,为宰相所逐者4人,兵乱被逐者3人,议事被贬者3人,诸犯累者7人,余贬因不明。穆宗以来的党争被宣宗以改朝换代的形式结束。宣宗明察,故宰臣弄权而逐者少,因贪赃枉法而贬者亦少,政治较为清明,处置严厉的流贬者9人。

懿宗朝(860~874)

较之宣宗朝,懿宗朝政局可谓江河日下。宣宗善驾驭朝臣,然所除节帅多贪暴不法,致生兵乱。仅大中十二年一年间,即有岭南、安南、湖南、江西、宣州、容管等处发生兵乱。故大中末乱象已现,终懿宗一朝,裘甫起于浙东,南诏进寇安南,庞勋为祸徐州,南蛮复寇西川,兵革不息。懿宗本昏弱之主,不理庶政,政事一委权臣。宰相中稍正直者,皆在位不久。如毕诚见同列不法,引疾辞位,刘瞻进忠言不纳,反遭贬逐。主昏臣奸,白敏中、杨收擅权于前,路岩、韦保衡逞奸于后,兵火稍息,流贬即起。四年杨收拜相,复宝历、大和故事,与宦官杨玄价勾结,权倾一时。至七年,因宦官疑其背己,罢相贬出,八年再贬端州司马,十年复流 州,赐死,其僚属党友坐长流岭表者十余人。十一年宰相刘瞻上书论谏得罪,复为路岩、韦保衡构陷,三贬

州,赐死,其僚属党友坐长流岭表者十余人。十一年宰相刘瞻上书论谏得罪,复为路岩、韦保衡构陷,三贬 州司户。坐与刘瞻亲善而遣贬逐岭表者有谏议大夫高湘、比部郎中知制诰杨知至、礼部郎中魏筜、翰林承旨郑畋、御史中丞孙瑝等。十三年国子司业韦殷裕状告外戚,遭杖杀、没家,太府少卿崔元应、中书舍人崔沅、给事中杜裔休皆坐贬官岭表。同年宰相于琮为韦保衡所谮,三贬韶州刺史,李当、王沨、李都、张裼、封彦卿、杨熟、严祁、李贶、张铎、李敬仲、萧遘、李渎、郑彦特、李藻等十数人,皆朝中清要,坐贬湖岭以南,班列几为一空。韦保衡前后所逐宰相有刘瞻、路岩、于琮、王铎等。武宣政局隳堕殆尽。

州司户。坐与刘瞻亲善而遣贬逐岭表者有谏议大夫高湘、比部郎中知制诰杨知至、礼部郎中魏筜、翰林承旨郑畋、御史中丞孙瑝等。十三年国子司业韦殷裕状告外戚,遭杖杀、没家,太府少卿崔元应、中书舍人崔沅、给事中杜裔休皆坐贬官岭表。同年宰相于琮为韦保衡所谮,三贬韶州刺史,李当、王沨、李都、张裼、封彦卿、杨熟、严祁、李贶、张铎、李敬仲、萧遘、李渎、郑彦特、李藻等十数人,皆朝中清要,坐贬湖岭以南,班列几为一空。韦保衡前后所逐宰相有刘瞻、路岩、于琮、王铎等。武宣政局隳堕殆尽。

懿宗朝贬官约140人次,文士贬官约45人次,为韦保衡所逐者9人,为路岩所逐者2人,为其他宰相所贬者6人次,因论谏被贬者2人,为宦官所逐者1人,其他犯累者4人。因宰相擅权而贬的文士16人,且大多数是处置严厉的贬谪。贬谪完全沦为政治倾轧的工具。

僖宗朝(874~889)

兵乱四起是僖宗朝局的显著特点。僖宗上承懿宗乱局,年十四即位,政事一委田令孜,呼为“阿父”。关东水旱而赋敛愈急,民不聊生。王仙芝、黄巢起义,扫荡南北,唐朝天下遂致不可收拾。僖宗朝兵火不曾暂熄,自乾符元年冬始,南诏寇西川,历时数月;王仙芝、黄巢起义,历时十年;沙陀为乱,历时三年;秦宗权反,终难剿灭。天下州县,盗贼蜂起,武人乘时盘踞,小则一县,大则数州,递相攻伐,往来吞噬,朝廷颠沛于兵火间,“天下无复公道,纽解纲绝”[43],维系大唐王朝的纽带已不复存在,成是败非,天下大乱。当此之时,公卿大夫或乞命于兵火之间,或丧身于刀光之下。广明元年黄巢入长安,“唐宗室在长安者无遗类”,宰相豆卢瑑、崔沅、左右仆射于琮、刘邺、太子少师裴谂、御史中丞赵濛、刑部侍部李薄、京兆尹李汤皆被杀,将作监郑綦、库部郎中郑系举家自杀。中和二年邠宁节度使朱玫立嗣襄王,事败,朝臣二百余人,死者殆半,宰相萧遘、裴澈、郑昌图皆死。[44]乱世之中,天子在外,朝廷播越,号令出于宦官之手,朝廷已失纲维,各地州县遍布烽火,贬谪的外在条件已不存在,贬谪已无实际意义。

僖宗朝贬官约90人次,初期尚有对前朝奸相韦保衡、路岩之贬,此后仅有将兵之臣因无功或兵败被贬,守土之臣因城破被贬,天子身边偶有卑品谏官如侯昌业、孟昭图、常浚辈之贬死,终僖宗一朝,无大的流贬事件。

僖宗朝文人贬官约30人次,因兵败被贬者3人,为宦官所排者3人,因节度使兵乱被杀而坐贬者2人,其他犯累者6人。僖宗一朝因鸾舆播迁,朝士颠沛,不能完全聚集在天子周围,且刀兵之中,保命已属不易,无暇顾及彼此争权夺利,故贬官的人数减少,亦少有处置严厉的流贬事件,而以罢权、退置散地为主。

昭宗朝(889~904)

昭宗朝局以方镇为祸与宰臣依托方镇擅权为特点。昭宗雄俊,志在恢复,不耐宦官挠政,故杨复恭虽势力遍于中外,为各朝宦官所不及,然终为昭宗仗剑逐出。其后虽有“少阳院之囚”事件,不过为杀伐所逼,亦止于乱宫闱而已。故唐季由天子、藩镇、朝臣、宦官所组成的政治势力格局中,宦官实为最弱的一环。藩镇成为影响朝局的决定性力量,宦官投靠方镇以自保,朝臣以诛杀宦官求立功,以依托方镇求擅权,宦官、朝臣均成为方镇之工具。几大强藩随自身势力的消长,轮番称兵入朝,侵凌人主,迫害朝臣。

昭宗朝宰臣约略可分为东西两派,西依邠岐者先后有崔昭纬、陆扆、韦贻范、苏俭,东依汴梁者先后有崔胤、王溥、裴枢、柳璨。其甚者又外托藩镇,擅权弄政,前有崔昭纬,后有崔胤。朝廷方议西讨邠岐,崔昭纬则阴通二镇,为之耳目,使其事败,排摈杜让能、韦昭度、李磎,终借二镇之手置三人于死地。崔胤本依附崔昭纬得为相,及昭纬失势,崔胤亦贬湖南,转而求援于朱全忠,复得为相,自是厚结全忠,数次致书甚至矫诏促朱全忠迎车驾幸洛阳,乃至“亲执板,为全忠歌以侑酒”。车驾自凤翔还京后,崔胤“侍全忠之势,专权自恣,天子动静皆禀之。朝臣从上幸凤翔者,凡贬逐三十余人。刑赏系其爱憎,中外畏之”。其先后贬杀宰相王抟、苏检及吏部侍部卢光启,贬逐宰相陆扆、徐彦若、王溥及翰林承旨韩偓、学士薛贻矩、姚洎。[45]又以谋诛宦官固昭宗之宠,虽宦官尽除,终至引狼入室,累及昭宗遇弒。

昭宗虽英睿,然藩镇已成为影响朝政的决定性力量,朝士多依附强藩取容,且天下州县之地尽失,贬谪已很难顺利实施,故昭宗朝的贬官进一步下降。十六年中约71人次,文士贬官26人次,其中为崔胤所逐者6人次,为韩建所逐者3人,为朱全忠所逐者2人,言事被贬者2人,崔昭纬所逐1人,兵败被贬者1人,宦官所逐者1人,余不明。其中,被贬死者5人。

哀帝朝(904~907)

这是唐代最后一个朝廷,其贬官以朱温在篡位中厌恶士大夫、予以无情贬杀为特点,而对文人士大夫迫害之酷烈,此时为最。可查证的贬官约64人次,文士贬官12人次,除张茂枢不详外,其余皆被贬杀。

五代(907~960)

五代十国之割据政权,本起于唐世藩镇。藩镇以攻伐易主,唯力是视。且武人以武略、战功、兵权见重,藩镇内部易代很少不以兵变的方式进行,拥兵诸将(包括子嗣及养子)皆可通过兵变成为新主,其风气久习难改。由于此种不稳固军事政权之朝代更迭以相互攻伐、兵变易主的方式频繁进行,因此改朝换代是五代贬官的重要原因,也是主要特点,其间多伴随着刀光剑影。若具体分析五代各朝的政局与贬官情形,则征伐混乱的53年中,历5代13朝,再加上十国,更是难以细述。概而论之,因割据政权受地域限制和人才流动的影响,贬官的频率远不及唐代,53年中仅351人,年均6.6人次。其中后唐13.5年中贬官150人次,占整个五代的43%;年均达11.1人次,两项皆为五代之最。究其原因,后唐在不足14年的时间中历经四朝,三换其姓,如此动荡频繁的朝代更迭应是主要原因。五代乱世之中,文士多隐居不仕,故五代文士贬官更少,仅49人次,年均不足1人,占整个贬官的比例仅为14%。

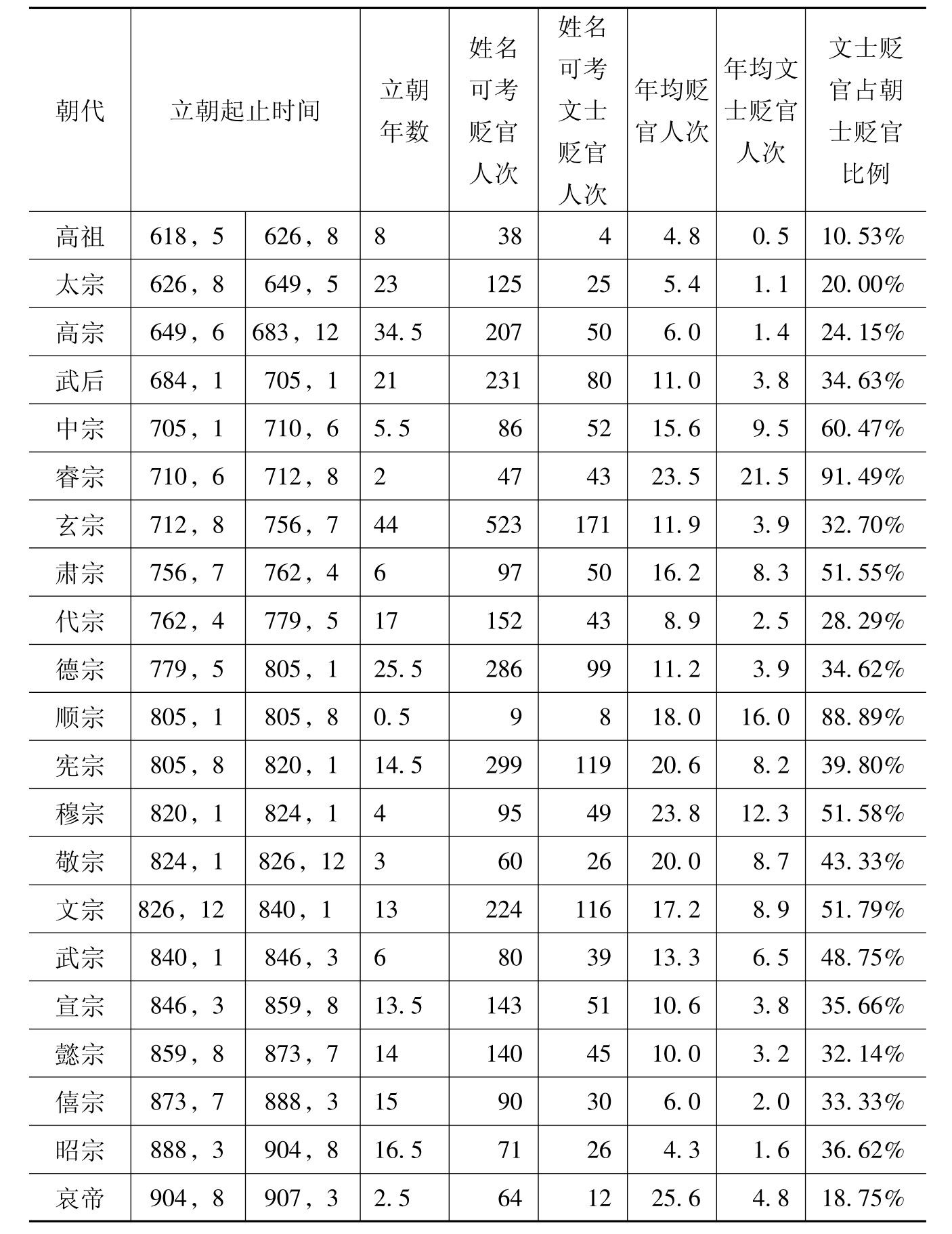

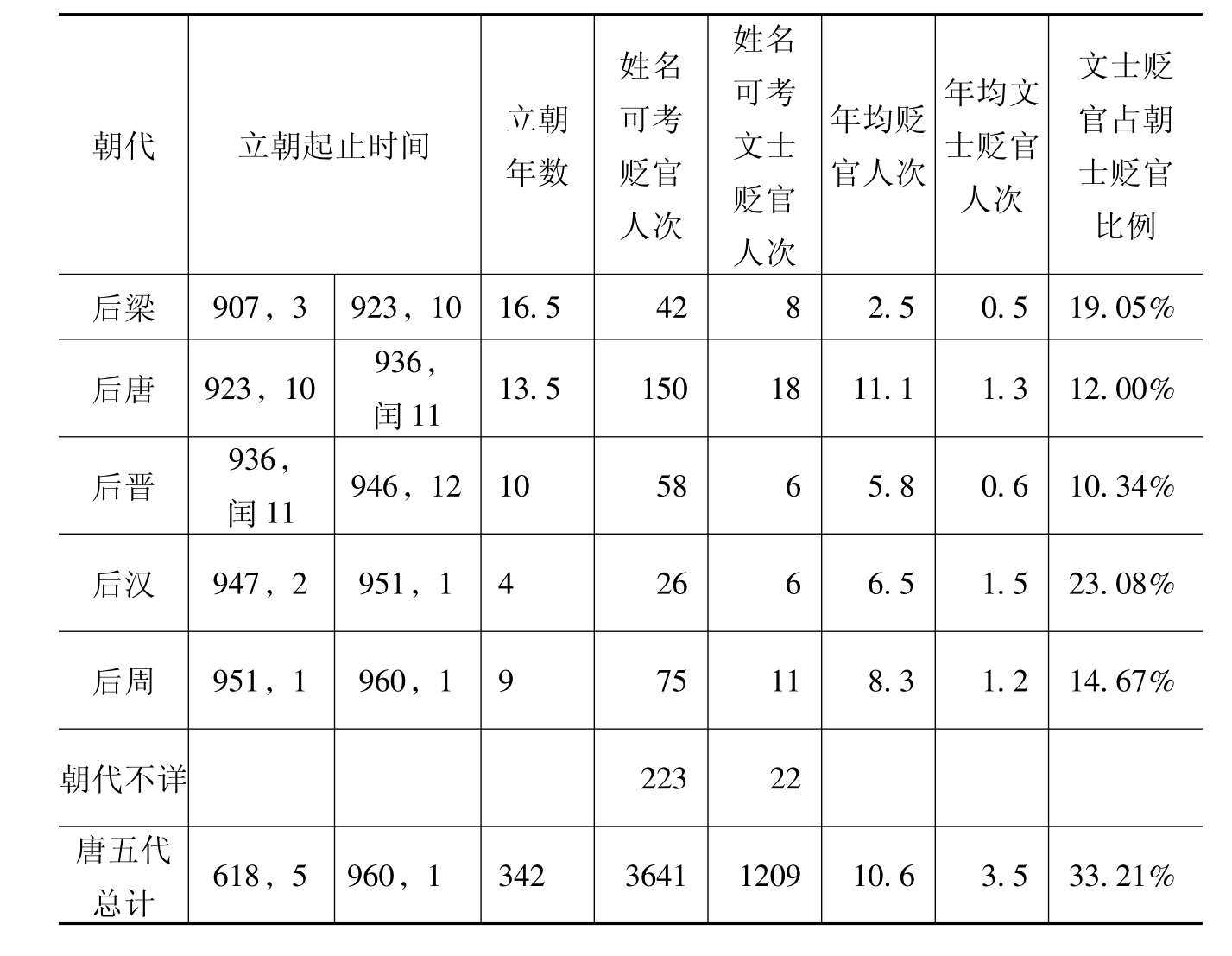

综上所言,唐五代26朝342年间有姓名可考的各类贬官共约3641人次,文士贬官约为1209人次。其中唐代21朝289年间各类贬官约为3067人次,文士贬官约为1138人次;五代5朝53年间各类贬官约为351人次,文士贬官约为49人次;朝代不详之各类贬官约为223人次,文士贬官约为22人次。为便于查看,兹将上述唐五代各朝贬官及文士贬官之相关情况列表如下:

表1 唐五代各朝姓名可考之贬官人次总表

续表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。