第二节 丝虫病监测措施与方案

一、江西省基本消除丝虫病地区的净化监测措施

我省丝虫病流行区,通过多年反复查治,大部分县(市、区)已达到了基本消除丝虫病标准的要求,为进一步搞好防治监测工作,结合我省的实际情况,特提出如下监测措施。

(一)通过对传染源的各种监测,进行防治,达到净化水平

(1)制订监测计划,并认真实施。

(2)对历年来的微丝蚴血症者的复查复治。历年来查出的微丝蚴血症者,应逐个给予海群生4.2g/7d疗法两个疗程,每年复治1次,连续治疗3年。

(3)新迁入居民及流动人口的检索。对外来人群(防治后迁入人群及在流行季节暂居的流动人口)的血检,从中发现之微丝蚴血症者,应给予海群生2个正规疗程治疗。

(4)历次普查漏治者的补查补治。在历次普查普治的漏检者中,微丝蚴血症者的比例较大。因此,为肃清残存传染源,对历次漏查,漏治者(包括拒治者),应进行补查补治,如发现微丝蚴血症者,应立即给予海群生4.2g/7d疗法,两个疗程,这是净化措施中十分重要的一环。

(5)基本消除丝虫病后出生的1~5岁幼儿血检。在基本消除丝虫病的县(市、区),部分乡村还有少数微丝蚴血症者,而因幼儿最易感染,故幼儿感染指标对评价传染源的扩散趋势和彻底消除新感染具有重要意义。所以每年做100~200名1~5岁幼儿血检(全县)以掌握传染源扩散趋势,是很有必要的。

(6)重点乡(镇)、村抽样普查或纵向观察。每年选择以往查治质量较差,血检率不高及边远地区的村1~2个(3000人口以上)作为血检监测点,以便纵向观察传染源的变化。

(7)监测持续年限。根据不同虫种而定,班氏丝虫流行区,监测不少于6年,马来丝虫病流行区不少于3年,若属混合流行区,应监测6年。

(二)蚊媒监测

蚊媒对微丝蚴血症者最敏感,超低密度微丝蚴血症者,均能感染蚊。一般在流行季节6~9月,选择以往微丝蚴率高、中、低的三个村作为观察点,广泛捕捉蚊,并分类进行解剖。若发现有阳性蚊,就在附近的自然村,进行人群追踪血检,范围大小以发现阳性蚊多少而定,一般以发现阳性蚊的户向外扩大100m进行血检。若发现微丝蚴血症者,应采取全民预防服海群生片3次(成人每次600mg,其他年龄组酌减)。

(1)蚊媒纵向监测:在人群纵向监测的重点大队内,选择防治前人群微丝蚴率和蚊媒自然感染率均较高的自然村若干,每2年测定一次蚊媒自然感染率指数,要特别注意蚊体内动物丝虫的鉴别。蚊媒解剖工作应在当地蚊媒密度高峰的月份进行,解剖蚊数应在2000只以上,捕蚊时要区别病家与非病家。

(2)蚊媒横向监测:与蚊媒纵向监测的内容方法相同,但是要在流行区内,不定期地选择更多的自然村进行调查,广泛地了解流行区各乡、村蚊媒感染情况,按照各地实际情况,宜在抓好纵向监测基础上,抓好蚊媒的横向监测。

二、基本消除丝虫病地区监测工作的技术方案

(一)目的意义

丝虫病监测工作的目的,是了解基本消除丝虫病地区丝虫病的消长规律,预测其传播趋势,为制定消除丝虫病对策提供科学依据。

(二)规划和实施

(1)丝虫病监测工作包括纵向监测和横向监测。

(2)在制定监测规划时要有严格的要求和严密的方法,并考虑组织、技术、资料等方面的连续性,采取分层负责的原则。

(3)省、自治区、直辖市级防治部门负责全面规划,统一方法要求和组织实施;地、市级和县(市、区)级防治部门分别负责纵向监测和横向监测的实施。

(4)原则上一个地(市)设一个纵向监测点,流行县(市、区)均需进行横向监测。

(5)监测范围可用定点(纵向监测)和抽样(横向监测)方法,无需过大,以免造成人力、物力上的浪费。

(三)选点

(1)地、市以村为单位(人口1000~2000)选择l个末次调查人群微丝蚴率和微丝蚴血症者微丝蚴密度均较高的村作为纵向监测点。

(2)县(市、区)横向监测:①根据不同方位和点多面广的原则,以村或居委会为单位(不少于1000人)进行分层整群抽样选点。②对存在薄弱环节的地区进行重点监测。

(四)内容和方法

(1)健全监测组织:监测工作组应由技术熟练、经验较为丰富的技术骨干组成,并保持相对稳定。

(2)纵向监测:包括病原学监测(2年一次)和蚊媒监测(每年或隔年进行),争取做血清学监测,并要做到定时(即同一季节)、定点(即观察相同的村、户)。

(3)横向监测:要求做病原学监测,有条件的地区也可增加蚊媒和血清学监测。

(4)病原学监测:

①除5岁以下儿童外,均为血检对象。发现残存的微丝蚴血症者转阴或新的微丝蚴血症者,应作详细的个案调查,并进一步判明是否真正转阴或新感染。

②血检采用双片法,每片血量约60μl,两片合计120μl末梢血。

③继续收集兵役体检的血检资料。

④在建立慢性丝虫病患者名册的基础上,有条件的地方应对丝虫病急性炎症发作情况进行有重点的调查。

(5)蚊媒监测:

①首先判明监测点内传播丝虫病的主要媒介蚊种。

②采用随机或机械抽样选定捕蚊户,或用全村轮流捕光法捕蚊,捕获的蚊虫按户登记,或将微丝蚴阳性户与非阳性户分开,以便分析阳性蚊虫与阳性户分布的关系。

③蚊媒解剖用个体解剖法(班氏丝虫病纵向监测点每年应在2000只以上)。

④解剖时注意蚊体内人、畜丝虫的鉴别。

(6)血清学监测:

①目前推荐应用IFAT做人群血清学监测,每个纵向监测点需作300~500人。

②血清学纵向监测必须和病原学监测同步进行,以便在结果判定和资料分析时互相参考、验证。

③血清学纵向监测,必须固定人群,以确保资料的连续性和可比性。

(五)监测的近期目标

(1)在达到基本消除丝虫病的省、自治区、直辖市,县(市、区)的病原学横向监测人数不得少于流行区人口数的3%(不包括查找薄弱环节的重点监测),完成时间不作统一规定,由省、自治区、直辖市卫生防疫部门根据具体情况制定具体要求。

(2)外来常住人口血检微丝蚴阴性(发现微丝蚴血症者应立即给予正规治疗,务期达到转阴)。

(3)纵向、横向监测达到以村(人口1000~2000)为单位,人群微丝蚴率降至0.1%以下,微丝蚴血症者血中微丝蚴密度不超过5条/60μl,蚊媒监测未发现幼丝虫。

(六)资料

(1)收集、整理当地的人口构成、历年的查治数据、防治考核资料、兵役体检的血检资料、人口迁徙资料、历年蚊媒生态调查和自然感染调查以及有关社会因素和自然因素变化情况等资料。

(2)建立新检出微丝蚴血症者个案调查。

(3)监测资料应有专业人员管理,并保持稳定。

三、江西省丝虫病监测方案

丝虫病是严重危害我省人民身体健康的主要寄生虫病之一。新中国成立以来,经过几十年的反复查治,1990年10月经卫生部抽查复核确认全省已达到基本消除丝虫病的标准。为巩固防治成果,进一步提高防治质量,掌握全省丝虫病的消长趋势,并为制定全省消除丝虫病的防治规划提供依据,根据卫生部(88)卫地寄字第54号《基本消灭丝虫病地区监测工作技术方案》要求,结合本省实际情况,特制定本方案。

(一)规划与组织实施

(1)丝虫病监测工作包括纵向监测和横向监测;

(2)各级卫生防疫站应按本方案的要求,分别实施纵向和横向监测;

(3)采取分级负责的原则,省级纵向监测点由省和所在地市、县(市、区)卫生防疫站负责;地市级纵向监测点由地市和所在县(市、区)卫生防疫站负责;横向监测由所在县(市、区)卫生防疫站负责;

(4)纵向监测应定点进行连续监测,横向监测可采用抽样方法进行;

(5)监测工作组应由技术熟练,经验丰富,工作负责的业务骨干组成,并保持相对稳定,以确保监测工作的连续性。

(二)选点

(1)根据病情分布特点,确定马来丝虫流行的彭泽县和班氏丝虫流行的高安县为省级纵向监测点;

(2)每个流行地市选择一个人群微丝蚴率和微丝蚴血症者微丝蚴密度均较高的村(人口1000~1500)为纵向监测点;

(3)各流行县(市、区)均需进行横向监测;根据病区的地理及病情分布的特点,采用点多面广的原则,以村为单位(人口不少于1000人)进行分层整群抽样,对存在薄弱环节的地区应进行重点监测。

(三)内容及方法

(1)纵向监测:包括病原学监测,蚊媒监测、血清学监测,并应定点(同一村)定时(同一季度);

(2)横向监测:必须做病原学监测,有条件的地区应开展蚊媒和血清学监测;

(3)病原学监测:

①除1岁以下儿童外,监测村所有人群均为采血对象;

②血检方法同丝虫病防治方案的丝虫病普查要求;

③血检中发现微丝蚴血症者,判明是否新感染,并按要求建立详细的个案调查卡,追踪观察直至阴转。

(4)蚊媒监测:

①首先应判明监测点内传播丝虫病的主要媒介;

②以随机或机械抽样选定捕蚊户,采用清晨或黄昏捕光法,将人房内所有蚊虫捕光,鉴定蚊种的雌雄,并按户登记,应将微丝蚴血症阳性户与非阳性户分开,以便分析蚊媒阳性蚊户与微丝蚴血症阳性户的分布关系;

③解剖蚊虫:班氏丝虫区为致乏库蚊,马来丝虫区为中华按蚊,每个监测点每次解剖雌蚊数应在2000只以上,以掌握蚊媒的自然感染率及感染期幼丝虫率,并应注意鉴别人与畜丝虫。

(5)血清学监测:

①采用间接酶联免疫吸附法(ELISA)或间接荧光抗体法(IFA)在监测年份与病原学监测同步进行;

②监测人群应包括:微丝蚴血症者、已阴转的微丝蚴血症者、慢性丝虫病患者、病区健康人等。首次监测还应包括无丝区健康人群20人,以便与病区进行对照。

③每个监测点应固定人群进行连续监测,至少应监测150人;

④血样采集:可在白天采集三大滴血清或滤纸血(晾干后用双层塑料袋扎口置于铝饭盒内密封),放-20℃冰箱中待检。

(6)其他监测:

①各地应加强对流动人口的监测,尤其是对来自丝虫病流行区的常住人口(居住半年以上)应每年抽取一定数量(不得少于150人)进行血检;

②在现已掌握的慢性丝虫病患者的基础上,各地应选择患病率分别高、中、低的三个村进行抽样调查,以推算本地的慢性丝虫病患者患病率,有条件的可给予适当治疗;

③基本消除丝虫病5年后,对5岁以上儿童进行血检以掌握丝虫病的传播阻断情况;

④各地应在监测点进行人群蚊帐使用情况调查。

(四)监测工作的要求

(1)班氏丝虫病区监测期应达到10年,马来丝虫病区监测期应达到6年。

(2)病原学监测:

①横向监测:各病区县(市、区)应每年进行一次,监测年份血检人数应在3000人左右,监测期内(班氏10年,马来6年)血检总人数应达到流行区总人数的3%以上。

②纵向监测:各病区县(市、区)每两年进行一次监测;

③以村为单位人群微丝蚴率降至0.1%以下,微丝蚴血症者血中微丝蚴密度不超过2条/60μl;

(3)蚊媒监测:蚊体内未发现幼丝虫。

(五)资料整理

(1)各地市每年监测工作总结及每年监测结果,于当年11月底前报省卫生防疫站地方病科,同时附当年监测点(包括纵向和横向监测点)的地理位置分布图一并上报。

(2)建立新检出微丝蚴血症者个案卡。

(3)监测的原始及整理资料均应装订成册,由专业人员妥善保管,以防散失。

(4)省卫生防疫站于次年2月底前写出全省丝虫病监测总结报厅防疫处。

四、江西省丝虫病防治工作小结

丝虫病过去是严重危害我省人民健康的主要寄生虫病之一。据资料记载,早在三百多年前,我省资溪县就发现过下肢象皮肿病人。但在旧社会,无人关心人民的疾苦,丝虫病流行猖獗,广大人民群众深受其害。新中国成立以后,在党和人民政府的高度重视和关怀下,我省各级卫生部门认真贯彻执行“预防为主”的工作方针,从50年代开始,组织专业人员对丝虫病开展了全面的查治工作。党的十一届三中全会以后,全省进一步加快了防治步伐,实行专业队伍与群众防治相结合,并根据丝虫病流行县(市、区)的具体情况进行分类技术指导,采取切实可行的防治措施,使全省丝防工作不断出现新局面。至1988年年底,全省75个丝虫病流行县(市、区)经省考核验收,全部达到了卫生部颁布的基本消除丝虫病标准,从而控制了丝虫病对我省人民健康所造成的危害,为发展我省的工农业生产,振兴经济,促进社会主义物质文明与精神文明建设作出了积极贡献。现将我省防治丝虫病工作总结如下。

(一)丝虫病在我省的流行概况

我省丝虫病的流行情况,新中国成立前仅有零星资料记载。最早流行于何时已无从查考。据50年代以来的调查资料表明,全省90个县(市、区)中,75个县(市、区)有丝虫病流行,占全省县(市、区)数的83%。流行地区人口达3000多万(按85年人口数),占全省总人口的90%。防治前全省平均微丝蚴率为4.16%。最高达40.89%。三十多年来,在反复的查治过程中共血检3000多万人次,查出微丝蚴血症者62万余人。丝虫病流行程度严重的县(市、区),慢性丝虫病患病率也高。据1954年至1980年资料统计,全省有慢性丝虫病患者5万多人,占被调查人数的1.51%。由此可见,丝虫病对我省人民的身体健康造成了严重的危害。

(二)防治过程及防治措施

我省的丝防工作始于1954年。在三十多年的丝防工作中,我们采取的策略是:在卫生主管部门的统一领导下,坚持专业队伍与群众防治相结合,坚持防治与科研相结合。在全面调查摸底的基础上,根据丝虫病的流行情况,进行分类技术指导,采取以控制和消灭传染源为主的综合性防治措施。从而有效地控制了丝虫病的流行,使全省各流行县(市、区)均达到了基本消除丝虫病的标准。整个防治工作大体上经历了以下三个阶段。

第一阶段:调查摸底与初步防治阶段。这一阶段防治工作的重点以调查摸底为主。其间,正值全国开展除害灭病运动。全省各县(市、区)开展了丝虫病抽查和重点乡普查。从1954年到1960年共血检760多万人,查出微丝蚴血症者31万余人,并进行了对象治疗,使全省各县(市、区)微丝蚴率均有不同程度的下降。

第二阶段:全面查治阶段。由于60年代后期的“文革”动乱,防疫机构撤销,人员解散,资料散失,全省丝防工作受到严重干扰,丝虫病的流行有所回升。1970年中共中央(70)2号、31号文件下达后,全省再次开展了丝虫病的查治工作。1978年,卫生部在武汉召开的全国丝虫病防治工作会议,进一步推动了我省的丝防工作。全省广大丝防专业技术人员深入各地对丝虫病进行了全面的查治,并收集,整理了各县(市、区)的丝虫病查治资料。结合第一阶段的查治工作,确定了全省丝虫病的流行县(市、区)、流行虫种和流行强度,为进一步开展防治工作提供了依据。据统计,自1961年到1980年,全省共血检1500余万人,查出微丝蚴血症者23万余人,对象治疗加病家服药14万余人。在此阶段,由于进行了有效的查治工作,部分流行县(市、区)以村为单位微丝蚴率已降至1%以下。

第三阶段:复查复治,重点防治考核验收阶段。1981年由卫生部组织对资溪、弋阳两县基本消除丝虫病进行了考核。两县的顺利达标进一步推动了我省的丝防工作。在各级卫生主管部门的领导下,全省掀起了丝虫病复查复治的高潮。同时对全省微丝蚴率较高的乡、村进行了重点防治。自1981年到1988年,全省累计血检人数达1000多万,查出微丝蚴血症者26000余人,平均微丝蚴率为0.25%。其间,对象治疗6万余人,全民服药140万人,普服海群生药盐约20万人。经过多年的查治,自1981年开始,继资溪、弋阳两县达到基本消除丝虫病标准后,全省其他流行县(市、区)也相继进入基本消除考核阶段。在此阶段,省卫生厅多次组织专业考核组,根据各流行县(市、区)的防治进度,严格按照卫生部颁布的标准,分期分批对各流行县(市、区)进行了考核。至1988年年底全省累计考核437个乡,447个村,共血检503286人,查出微丝蚴血症者392人,其中325个村未发现微丝蚴血症者,100个村微丝蚴率在0.5%以下。22个村微丝蚴率在0.5%与0.96%之间。全省75个流行县(市、区)均达到了基本消除丝虫病标准,取得了丝虫病防治工作的巨大胜利。

(三)几点基本做法和主要体会

(1)统一思想认识,切实加强领导,把丝防工作纳入各级领导目标管理责任制,制定切实可行的防治规划,是取得全省基本消除丝虫病这一巨大成绩的关键。

早在50年代,经部分地区流行病学调查证实我省有丝虫病流行后,我们就按照《全国农业发展纲要》规定限期消灭丝虫病的要求,制定防治规划,落实查治措施,在各流行区开展了丝虫病的查治工作。为了加强领导,中共江西省委于1958年成立了除害灭病领导小组和办公室,各地市、县(市、区)都相继成立了相应的领导小组及办事机构。在各级党委和政府的领导下,全省于1958年前后掀起了一个较大的丝防高潮,不仅查治了一批病人,而且初步摸清了丝虫病在我省的地区分布和流行程度等基本情况。但由于当时缺乏经验,再加上指导思想上某些盲目性的影响,在此时期,我省的丝防工作没有能取得更大的突破。后来,又因“文革”的劫难,我省的丝防工作也受到了严重的干扰,非但不能向前推进,局部疫情反有回升。

1970年开始,我们又按照中共中央(70)2号等文件精神,在恢复各类卫生防病机构建设的同时,把防治丝虫病的工作再次提到了重要议事日程,重新在各丝虫病流行地区组织开展了较大规模的查治工作。尤其是1978年,卫生部在武汉召开全国丝虫病防治工作会议后,推动了我省丝防工作的开展。从1980年冬开始,先后两次下达了关于开展丝虫病查治的文件,并组织各地市、县(市、区)专业人员,对达到基本消除标准的资溪、弋阳进行考核验收,并在次年通过了卫生部组织的考核验收。10月卫生部在我省弋阳县召开了全国丝虫病考核工作汇报会,进一步推动了我省丝防工作。1982年有崇仁,婺源,1983年有修水等十县(市、区)通过考核验收,在此基础上制定了1984~1988年丝虫病防治工作规划,提出了加快我省丝防工作步伐,重点抓好达标县、市的考核验收;对丝虫病流行情况不完全清楚的宁都等13个县(市、区)要进行整群抽样及对象治疗;微丝蚴率已降至1%左右的峡江等34个县(市、区)要进行复查复治;及已考核验收的10个县(市、区)要开展净化监测的任务。在此期间有宜春等22个县(市、区)通过考核验收。

为加速我省丝防工作进程,赶上全国步伐,1986年3月在高安召开了全省丝虫病防治工作会议,提出了全省在1988年达到基本消除丝虫病的目标,并针对全省丝防工作中存在的困难和问题,进行了认真讨论和研究,提出了解决问题的具体办法。根据卫生部对我省的要求和省丝防目标管理规划及高安会议的决定,1988年3月在丰城召开了最后7个未达标县(市、区)的丝防工作研讨会,为如期完成全省基本消除丝虫病的目标打下坚实基础。

(2)加强丝防专业队伍的建设,调动一切积极因素,实行专业队伍与群众防治相结合。实践告诉我们,要消除丝虫病,必须建立一支思想技术过得硬,作风顽强的丝防专业队伍,并以专业防治人员为主体,实行专业队伍与群众防治相结合。

丝防专业人员既是防治丝虫病的直接战斗员和主力军,同时又是各级领导的参谋和指导群众同丝虫病作斗争的技术顾问。从50年代开始,就特别注意丝防专业队伍的建立和建设。这支队伍在“文革”期间也曾受到严重的破坏,但从1970起,我们又及时恢复了这支队伍,还不断予以充实和加强。同时以这支队伍为骨干,吸收基层各医疗卫生单位的有关专业人员参加,开展普查普治。丝防的大量实际工作必须靠基层来完成,而丝防工作的质量,取决于基层专业队伍的素质。针对我省各级专业队伍素质状况,在开展查治和考核前,各地市、县(市、区)都及时进行培训,组织现场练兵,统一布置要求,提高了丝防人员思想和技术水平。省站派出专业人员进行指导和协助工作。为保证查治和考核工作质量,各地在开展查治和考核工作中,都认真把好采血、镜检、治疗“三关”。

防治丝虫病又是一项涉及病区千家万户的群众性防病工作,离不开广大人民群众的大力支持和有关部门的通力协作。尤其是离不开广大农村的乡村卫生人员和基层干部的大力支持。因此,可以说,基本消除丝虫病,是我省各级党政领导,广大丝防工作者和广大人民群众,以及各有关部门的领导和同志们团结战斗和通力协作的结果。(https://www.xing528.com)

(3)多方集资,分类指导,有计划地消除丝虫病,是我省丝防工作后期行之有效的办法。

如何在无丝防专款的情况下做到加快和有计划地消除丝虫病呢?多方集资解决查治必需的经费与落实防治方案,提高查治质量是关键。为此,省政府、卫生厅主管领导通过会议和检查工作等多种形式宣传,要求各级政府与卫生主管部门将消除丝虫病列入工作计划,从经费上给予支持,采取卫生主管部门拨一点,乡政府帮一点,向群众收一点的办法,每县(市、区)集资数万元,最多的近十万元。如何把有限的经费用在刀刃上?我们在总结过去普查普治、反复查治“传统措施”的经验教训和试点的基础上推行以分类指导为主的综合性防治措施,做到查治一片清一片,适时考核防治效果,逐级申报考核验收,达到了事半功倍的效果,加快了我省消除丝虫病的进程。

(4)宣传普及丝防知识,坚持防治与科研相结合。

丝虫病的查治工作是一项技术性很强的大规模的群众性工作,要争取广大群众的支持,必须加强宣传教育,将丝防知识交给群众,让群众自觉起来和疾病作斗争,是查治工作的保证。防治丝虫病的实践还告诉我们,要基本消除丝虫病,还必须加强科学研究,参加科研协作,加强横向联系,沟通信息,坚持防治与科研相结合,不断筛选出有效的防治措施与对策。我省参加了南方五省(市)丝防科研协作组,在清江进行过丝虫病传播阈值的观察,抚州等地进行过丝虫病传播媒介的调查,近年在卫生厅的支持下,在抚州市进行不同密度微丝蚴血症者传播班氏丝虫的现场观察。这些观察研究,对于指导当时的防治工作,曾起到了很好的作用。

(四)存在问题及对今后工作的要求

三十多年来,我们在卫生部和我省各级党政部门的领导下,团结战斗,勇于实践,使丝防工作取得了很大成绩,1988年全省如期达到基本消除丝虫病标准。为迎接卫生部对我省的考核验收,对几个问题提出如下要求。

由于机构撤拼等历史原因,许多地方的丝虫病防治资料散失严重,现有资料不能反映丝防工作的全貌。在历次查治工作中,各地不同程度存在:群众配合较差,采血率不高;由乡镇卫生院自行组织查治,而未经县(市、区)组织抽查考核;未严格执行血检技术规范要求;服药治疗措施不落实,治疗后未经复查验证效果等。各地(市)要按照卫生厅(88)赣卫防字第153号文件《关于进一步做好全省基本消除丝虫病考核验收准备工作的通知》和本次会上下发的《丝防资料整理提纲》和《查治补漏要求》,认真讨论和研究,制定本地(市)1989年工作计划。

要求资料整理县(市、区)一级7月底前完成并报省站和地站,地(市)一级八月底前完成报告省站;查治补漏要求各县(市、区)在8月底前完成,并于10月底将结果报省站和地站,以便全省统一汇总,上报卫生部申报考核。

为巩固丝防成果,尽早实现全省根除丝虫病这一宏伟目标,各地(市)要根据卫生部(88)卫地寄字第54号文件关于印发《基本消除丝虫病地区监测工作技术方案》的通知精神,制定切合本地(市)实际的监测计划。并要求各地市、县(市、区)在考核验收后要做到机构不散,人员不减,保证必需的监测经费。

五、江西省1996年丝虫病防治工作要点

(一)工作任务

(1)根据《关于下发<江西省消除丝虫病工作实施规划>的通知》(赣卫防发〔1995〕第183号)的要求,今年计划安排南昌市(郊区、湾里区)、月湖区、庐山区、星子县、弋阳县、玉山县、宜春市、宜丰县、黎川县、南丰县、广昌县、兴国县、信丰县和石城县进行消除丝虫病的审评工作。

上述县(市、区)及所在地(市)应参照《江西省消除丝虫病审评办法》的各项技术要求,切实完成好审评前的病原学、蚊媒监测及资料整理等审评前的各项准备工作,并于9月10日前提出申请审评的报告上报省卫生厅疾病控制处。

(2)除上述审评县(市、区)外,其余各病区县(市、区)应认真做好年度的横向监测工作,重点寻找防治工作中的薄弱环节。《规划》中安排1997年审评的县(市、区)必须在今年开展病原学监测及蚊媒监测工作。病原学监测应按照不同方位整群抽样的原则,抽取一定数量的人群(不得少于1000人)进行血检,监测结果应于12月中旬上报到省卫生防疫站。

(3)按照全国丝虫病防治科研技术指导组的要求,今年二季度由省卫生防疫站抽调一批业务人员对浮梁县、分宜县、安义县、都昌县的病原学监测工作进行现场抽查,每个县抽查1~2个行政村,人数不得少于1000人。

(4)今年第二季度由省卫生防疫站负责举办一期全省蚊媒监测学习班,为全省各地(市)培训一批蚊媒监测工作的技术骨干。

(二)工作要求

(1)各地要积极争取当地政府领导的重视和支持,制定出相应的规划和措施,将丝虫病防治工作落到实处。

(2)各级卫生行政部门应将消除丝虫病列为卫生防疫部门目标管理任务进行考评,要保证必需的工作经费,并认真抓好各项措施的督促检查和落实。

(3)各地应充实和稳定现有的丝虫病防治专业队伍,加强培训指导工作,以确保监测工作的质量要求。

六、江西省1997年丝虫病防治工作要点

(一)工作任务

1.根据江西省卫生厅赣卫防发(1995)第183号文件《关于下发(江西省消除丝虫病工作实施规划)的通知》(以下简称《规划》)的要求,今年拟安排安义县、分宜县、永修县、婺源县、上饶县、万年县、万载县、宜黄县、乐安县、寻乌县、安远县、于都县、瑞金市、贵溪市、修水县、湖口县、万安县等17个县(市、区)进行消除丝虫病审评工作。

上述县(市、区)及所在地(市)应参照《江西省消除丝虫病审评办法》(以下简称《审评办法》)各项技术要求,切实完成好审评前的病原学、蚊媒监测及监测工作资料的收集整理等审评前的各项准备工作,并务必于8月31日前提出申请审评报告(附申请审评市、县、区开展丝虫病防治工作情况汇报)逐级上报至省卫生厅疾病控制处,同时抄报省卫生防疫站。

2.除上述审评县(市、区)外,其余各病区县(市、区)要认真做好每年度丝虫病横向监测工作,各地(市)应根据《规划》安排,下达监测任务,重点寻找防治工作中的薄弱环节。病原学监测工作按不同方位整群抽样的原则,抽取一定的人群(人数不得少于1000人)进行血检,监测结果于12月上旬上报至省卫生防疫站。

《规划》中安排1998年审评的县(市、区)务必于今年按照《审评办法》中的各项技术要求,完成病原学及蚊媒监测工作,并于1997年12月31日前报省卫生厅疾病控制处,同时抄报省卫生防疫站,以便于1998年审评工作的开展。

按上级要求省卫生防疫站会同有关地市、县(市、区)卫生防疫站开展省级丝虫病纵向监测点的各项监测工作。

已通过省级消除丝虫病审评的19个县(市、区),从今年起应在适当时机按照全国丝虫病防治科研技术指导组的要求,安排一定数量的病原学或蚊媒监测工作,巩固消除丝虫病工作的成果。

3.为切实保证我省消除丝虫病审评工作的质量,今年6月份由省卫生防疫站抽调一批专业人员对今年拟申报审评及以往防治工作中存在薄弱环节的修水县、湖口县、万载县、万安县、吉安县、贵溪市等6个县(市)开展病学监测的现场抽查工作,每个县(市)抽查1~2个行政村,人数不得少于l000人。

4.今年适当时机召开一次消除丝虫病防治工作研讨会,认真总结多年来丝虫病防治工作及消除丝虫病审评工作中的经验,讨论工作中存在的问题,统一规范有关审评工作程序。

(二)工作要求

(1)各级卫生行政部门应将丝虫病防治及消除丝虫病工作列为卫生防疫部门的目标管理任务进行考评。投入必需的丝虫病防治工作经费,并认真抓好各项监测及审评工作的督促检查。

(2)各地卫生防疫部门要切实按照《规划》及《审评办法》的各项要求。制定出相应的计划和措施。认真做好丝虫病监测及消除丝虫病审评工作。

(3)各地应充实和稳定现有的丝虫病防治专业队伍,加强培训和指导工作,确保丝虫病监测和消除丝虫病审评工作的质量。

七、江西省1998年丝虫病防治工作要点

根据《江西省消除丝虫病工作实施规划》的总体目标要求,结合我省当前丝虫病防治工作实际,对1998年全省丝虫病防治工作计划如下安排:

(一)工作任务

(1)根据《江西省消除丝虫病工作实施规划》(赣卫防发〔1995〕第183号文件)的要求,1998年拟安排永修、九江、浮梁、横峰、广丰、铅山、上高、东乡、南城、崇仁、德兴、安福、永丰、泰和、余江县等15个县(市、区)的消除丝虫病审评工作。

上述县(市)及所在地(市)卫生防疫站应参照《江西省消除丝虫病审评办法》的各项技术要求,切实完成好审评前的病原学、蚊媒监测及有关丝虫病防治工作资料的收集整理工作,经省卫生防疫站有关专业人员检查合格后的各县(市、区),应于8月31日前写出申请审评报告(附申请审评市、县、区开展丝虫病防治工作情况汇报)逐级上报至省卫生厅疾病控制处,并抄送省卫生防疫站。

(2)除上述审评县(市、区)外,按照《江西省消除丝虫病工作实施规划》要求,1999~2000年审评的各县(市、区)务必从今年起要认真开展每季度的丝虫病病原学及蚊媒监测工作,各地(市)应根据《江西省消除丝虫病工作实施规划》的要求,并结合当地的实际工作情况下达监测任务,重点寻找以往防治工作中的薄弱环节。病原学监测工作按不同方位分层整群抽样的原则进行,确定监测村的血检人数,每村不得少于1000人,监测结果于当年12月中旬上报至省卫生防疫站。

(3)按卫生部《消除丝虫病标准》的要求,省卫生防疫站应会同所在地(市)、县(市、区)卫生防疫站继续开展省级丝虫病纵向监测点的各项监测工作。

各地(市)卫生防疫站应继续完成地(市)级纵向监测点的监测工作,并收集整理好有关监测资料以备查考。

(4)为切实保证我省消除丝虫病工作的质量,今年第二季度由省卫生防疫站抽调一批专业人员对以往防治工作中存在薄弱环节的宁都、樟树、乐平、瑞昌等4个县(市、区)进行病原学监测工作的现场抽查。每个县(市、区)抽取1~2个行政村,每个村抽查人数不得少于l000人。

(5)今年第三季度拟召开一次会议,商讨对防治前流行程度较重或净化监测不彻底的县(市、区),当前开展丝虫病净化监测工作的对策。

(6)今年二季度前由省卫生防疫站举办一期消除丝虫病工作学习班,以便于有关专业人员掌握和了解《消除丝虫病标准》及《消除丝虫病审评办法》,以保证我省消除丝虫病的工作质量。

(二)工作要求

我省消除丝虫病工作已进人最后的攻坚阶段,为确保我省消除丝虫病工作的质量,特提出以下几点要求:

(1)各级卫生行政部门应将丝虫病防治及消除丝虫病审评工作列为卫生防疫部门的目标管理任务进行考评,投入必要的丝虫病防治经费,并认真抓好各项监测及审评工作的督促检查。

(2)各地卫生防疫站要切实按照《消除丝虫病规划》及《消除丝虫病审评办法》的要求,制定出相应的计划和措施,认真做好丝虫病监测及消除丝虫病审评工作。

(3)各地应充实和稳定现有的丝虫病防治专业队伍,加强培训和指导工作,确保丝虫病监测和消除丝虫病审评工作的质量。

八、江西省1999年丝虫病防治工作要点

根据《江西省消除丝虫病工作实施规划》的总体要求,结合我省当前丝虫病防治工作实际,对1999年度全省丝虫病防治工作计划作如下安排:

(一)工作任务

(1)根据《江西省消除丝虫病工作实施规划》(赣卫防发[1995]第183号文件,以下简称为《规划》)的要求,今年拟安排南昌县、进贤县、新建县、永修县、九江县、新余市渝水区、余干县、波阳县、德兴县、东乡县、南城县、崇仁县、会昌县、峡江县等14个县(市、区)的消除丝虫病审评工作。

上述县(市、区)及所在地(市)卫生局、防疫站应参照《江西省消除丝虫病审评办法》的各项技术要求,督促各有关县(市、区)切实完成好审评前的病原学、蚊媒监测及有关丝虫病防治工作资料的收集整理工作,经省卫生防疫站组织专业人员初审合格后的各县(市、区),务必于8月31日前写出申请审评报告(附申请审评市、县、区开展丝虫病防治工作情况汇报)上报省卫生厅疾病控制处,并抄送省卫生防疫站。

(2)除上述审评县(市、区)外,各地(市)应按《规划》要求,并结合当地的实际情况给有关县(市、区)下达1999年度丝虫病监测工作任务,病原学监测工作应按分层整群抽样(以村为单位监测人数不得少于1000人)和点多面广的原则进行血检,重点寻找防治工作中存在的薄弱环节,监测结果于当年12月中旬上报至省卫生防疫站地方病科。

已通过省级消除丝虫病审评的县(市、区),应按全国丝虫病防治科研技术指导组的要求,安排一定数量的病原学或蚊媒监测工作,以巩固消除丝虫病工作的成果。

(3)按照卫生部《消除丝虫病标准》的要求,省卫生防疫站应会同有关地(市)、县(市、区)卫生防疫站继续开展省级丝虫病纵向监测点的各项监测工作。

各地(市)卫生防疫站也应继续完成地(市)级纵向监测点的监测工作,直至保留观察对象全部阴转,并收集整理好有关监测资料以备查考。

(4)为切实保证我省消除丝虫病工作质量,今年适当时机由省卫生防疫站抽调一批专业人员对以往防治工作中存在薄弱环节和今年拟申报审评的余干县、进贤县、丰城市、吉安市、金溪县、渝水区等6个县(市、区)进行丝虫病病原学监测工作现场抽查,每县(市、区)抽取2个行政村,每村血检人数不得少于1000人。

(5)对防治前流行程度较重且尚有残存传染源的高安市、樟树市、吉水县、瑞昌市、宁都县、乐平市等县(市、区)根据不同情况开展丝虫病强化防治工作。

(6)今年第二季度由省卫生防疫站举办第二期消除丝虫病审评学习班,培训我省尚未达标的丝虫病流行县(市、区)的有关专业人员,以便理解和掌握《消除丝虫病标准》及《消除丝虫病审评办法》,保证我省消除丝虫病工作的顺利开展。

(二)工作要求

(1)各级卫生行政部门应将丝虫病监测及消除丝虫病审评工作列为卫生防疫站的目标管理任务进行考评,投入必要的丝虫病防治工作经费,并认真抓好各项监测及审评工作的督促检查。

(2)各地卫生防疫站要切实按照《规划》及《审评办法》的要求,制定出相应的计划和措施,认真做好丝虫病监测和消除丝虫病审评前的准备工作。

(3)各地应充实和稳定现有的丝虫病防治工作专业队伍,加强培训和指导,确保丝虫病监测和消除丝虫病审评工作的质量。

(4)已列入今年丝防工作计划的县(市、区),如不能按期完成工作任务,应由地市卫生局负责向省卫生厅作出情况说明。

九、江西省2000年丝虫病防治工作要点

按照卫生部颁发的《消除丝虫病标准》及省卫生厅下发的《江西省消除丝虫病工作实施规划》的要求,我省丝虫病流行县(市、区)大力开展了丝虫病防制与监测工作,通过多年的努力,消灭了大量残存传染源。目前,全省已有60个县(市、区)通过省卫生厅组织的审评,达到消除丝虫病标准,达标县(市、区)占全省丝虫病流行县(市、区)总数的80%,全省还有14个县(市、区)(抚州与临川合并)尚未达到消除丝虫病标准,我省的丝虫病防治工作已进人了关键阶段。为进一步做好丝虫病防制与监测工作,尽快实现全省消除丝虫病目标,结合我省丝虫病防制工作实际,对2000年丝虫病防制与监测工作计划作如下安排:

(一)工作任务

(1)根据省卫生厅下发的《江西省消除丝虫病工作实施规划》赣卫防发[1995]第183号(以下简称“《规划》”)的要求,今年拟安排彭泽、都昌、德安、波阳、赣县、新干、吉安县等7个县(市、区)的消除丝虫病审评工作。

上述县(市、区)所在地(市)卫生局、防疫站应督促有关县(市、区)认真完成审评前的丝虫病病原学、蚊媒监测、有关丝虫病防治与监测工作资料的收集整理等各项准备工作。各县(市、区)经省卫生防疫站组织专业人员预审合格后,应于8月31日前写出申请审评报告(附申请审评市、县、区丝虫病防治工作总结)逐级上报至省卫生厅疾病控制处,并抄送省卫生防疫站。

(2)各地(市)卫生局、防疫站,应参照《规划》和《江西省消除丝虫病审评方法》的各项技术要求。并结合本地实际情况,对尚未达到消除丝虫病标准的县(市、区)下达监测工作任务,病原学监测按分层整群抽样和点多面广的原则进行血检(血检以行政村为单位,每个行政村血检人数不得少于1000人),重点寻找防制工作中的薄弱环节;蚊媒监测应在3个以上的血检点进行。班氏丝虫病流行区监测致倦库蚊3000只,马来丝虫病流行区监测中华按蚊l000只,混合流行区视流行虫种的主次进行监测,监测结果于当年12月上报至省卫生防疫站。

(3)省卫生厅将组织专业人员对高安、樟树、宁都、乐平、瑞昌、吉水、吉安县等7个重点县(市、区),按照《江西省重点县(市、区)丝虫病强化防治实施办法》的要求进行强化防治工作的考核。

(4)按照卫生部颁发的《消除丝虫病标准》,继续开展省级丝虫病纵向监测点的各项监测工作,各地(市)卫生防疫站应继续开展地(市)级纵向监测点的监测工作。直至保留观察对象全部阴转,并收集整理好有关资料以备查考。

(5)为确保我省消除丝虫病工作的质量,今年选择适当时机对以往防制工作中存在薄弱环节及今年拟审评的武宁、德安、彭泽、波阳、新干、赣县等6个县(市、区)进行病原学监测工作的现场抽查,每县抽取2个行政村,每村血检人数不得少于1000人。

(6)已通过消除丝虫病审评的县(市、区),应按卫生部及全国丝虫病防治科研技术指导组的有关要求,开展消除丝虫病后的监测工作,安排一定数量的病原学、蚊媒监测,以巩固消除丝虫病的成果,并针对丝虫病防制与监测工作资料中存在的问题按照有关规范要求进一步地完善。省厅将组织一次资料规范整理工作的抽查,为迎接卫生部对我省进行的消除丝虫病审评工作的复核打好基础。

(7)今年第三季度举办全省第三期消除丝虫病审评工作学习班,培训我省未达标的各县(市、区)有关专业人员,以便理解和掌握《消除丝虫病标准》及《消除丝虫病审评办法》,保证各有关县(市、区)消除丝虫病工作的顺利进行。

(二)要求

我省的消除丝虫病工作已进入了关键时刻,为早日实现全省消除丝虫病的目标,特提出以下几点要求:

(1)各级卫生行政部门,应一如既往地抓好丝虫病防治与监测工作,将消除丝虫病工作列为卫生工作的目标管理内容进行考评,投入适当的工作经费,并对各项丝虫病防治与监测工作和消除丝虫病审评工作进行认真督促检查。

(2)各级卫生防疫站应按《规划》和《消除丝虫病审评办法》的要求,切实开展丝虫病监测工作,进一步加强和完善丝虫病防治与监测工作资料的收集整理,保质保量地完成好消除丝虫病审评的各项准备工作。

(3)各地应充实和稳定现有的丝虫病防治工作队伍,加强培训和指导,确保丝虫病监测与消除丝虫病审评工作的质量。

十、江西省基本消除丝虫病后流行病学监测结果

江西省原为丝虫病中度流行区,根据防治前流行病学调查结果显示:全省共有75个丝虫病流行县(市、区),1101个流行乡(镇),7337个流行村,流行区人口为18829769人,防治前平均微丝蚴率为8.33%。全省75个流行县(市、区)经过三十多年的努力,分别于1982~1988年通过考核验收达到基本消除丝虫病标准。1990年经卫生部抽查复核确认我省实现基本消除丝虫病目标,此后我省各流行县(市、区)相继开展了基本消除丝虫病后的监测工作。

(一)内容与方法

(1)横向监测结合重点抽查:每年在全省各丝虫病流行县(市、区)开展以病原学监测为主的横向监测。在全省开展横向监测的基础上,省疾控中心选择防治前微丝蚴率较高且存在薄弱环节的地区进行现场采血和镜检,对抽定村内1周岁以上的居民于夜间21时至次日凌晨2时采集耳垂血双片,血量约120μl,进行染色镜检查找微丝蚴,并计算微丝蚴密度与鉴定虫种。

(2)纵向监测:选择不同虫种及不同方位的流行区作为纵向监测点,隔若干年进行一次病原学及蚊媒监测,观察微丝蚴血症者自然消长情况。

(3)流动人口血检:对外出打工人员进行血检,查找残存微丝蚴血症者,检出阳性及时治疗,清除流动人口中可能存在的残存传染源。

(4)蚊媒监测:在蚊媒高峰季节6~9月份,随机抽取监测村内的人房,采用屋内捕光法捕集室内蚊虫,逐蚊鉴定蚊种后进行解剖,观察蚊体内幼丝虫感染情况。

(5)干预措施:采用4.5‰浓度的海群生药盐,对末次血检微丝蚴率≥0.5%的重点流行村进行全民普服,并于投服海群生药盐前后分别抽取一定数量的重点村进行血检,以观察海群生药盐投服的疗效。

(6)慢性丝虫病调查建档:全省每个流行县(市、区)分别抽取20%的流行乡(镇),每个乡(镇)抽取3个流行村,调查抽定村15周岁以上的居民,同时,对各地已掌握的慢性丝虫病患者进行复查,以掌握和了解全省遗留的慢性丝虫病患者分布状况。

(7)微丝蚴血症者复查复治:对基本消除丝虫病前3年和监测工作中检出的已经3次血检证实阴转的微丝蚴血症者再次进行血检复查,以了解查治工作质量。

(二)结果

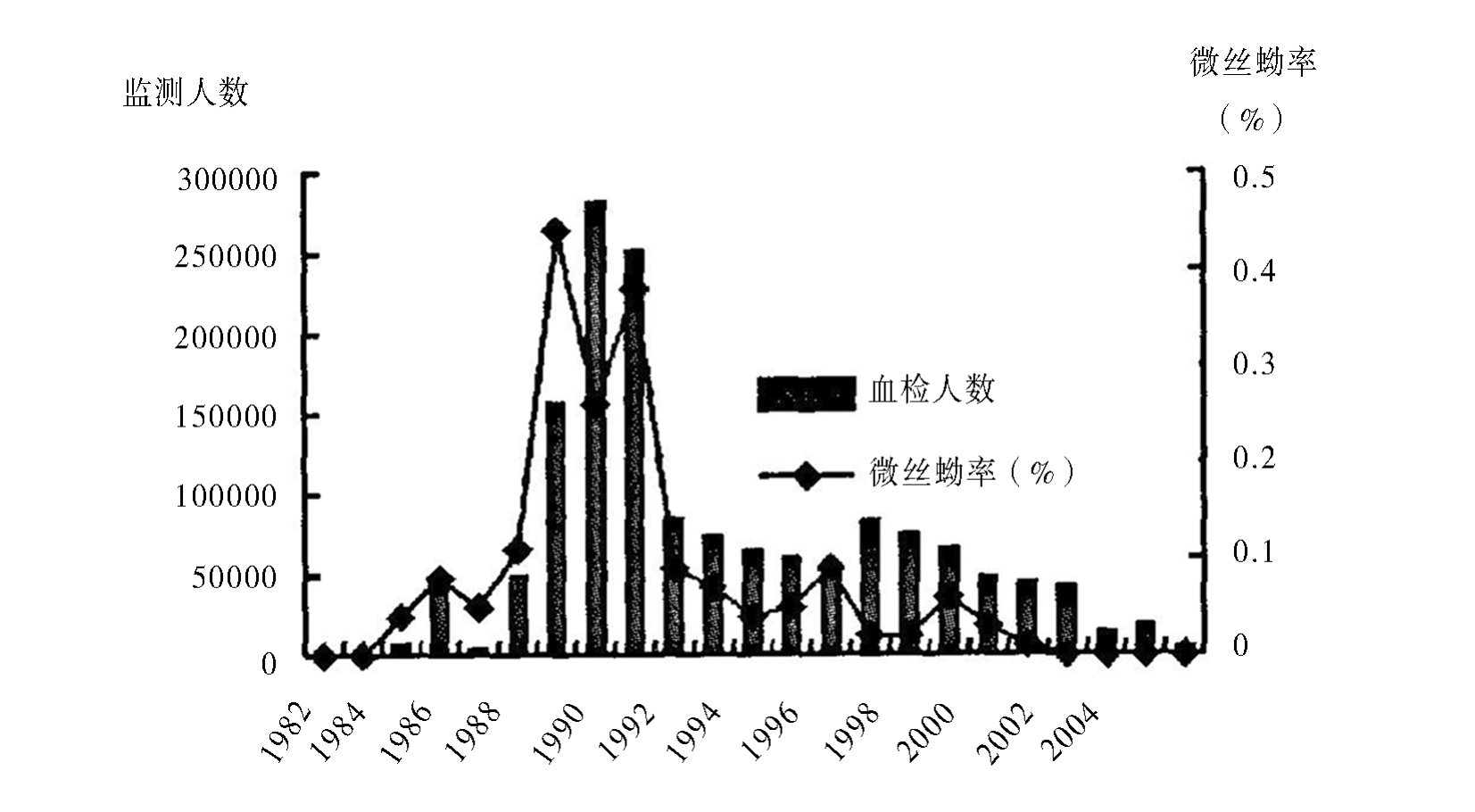

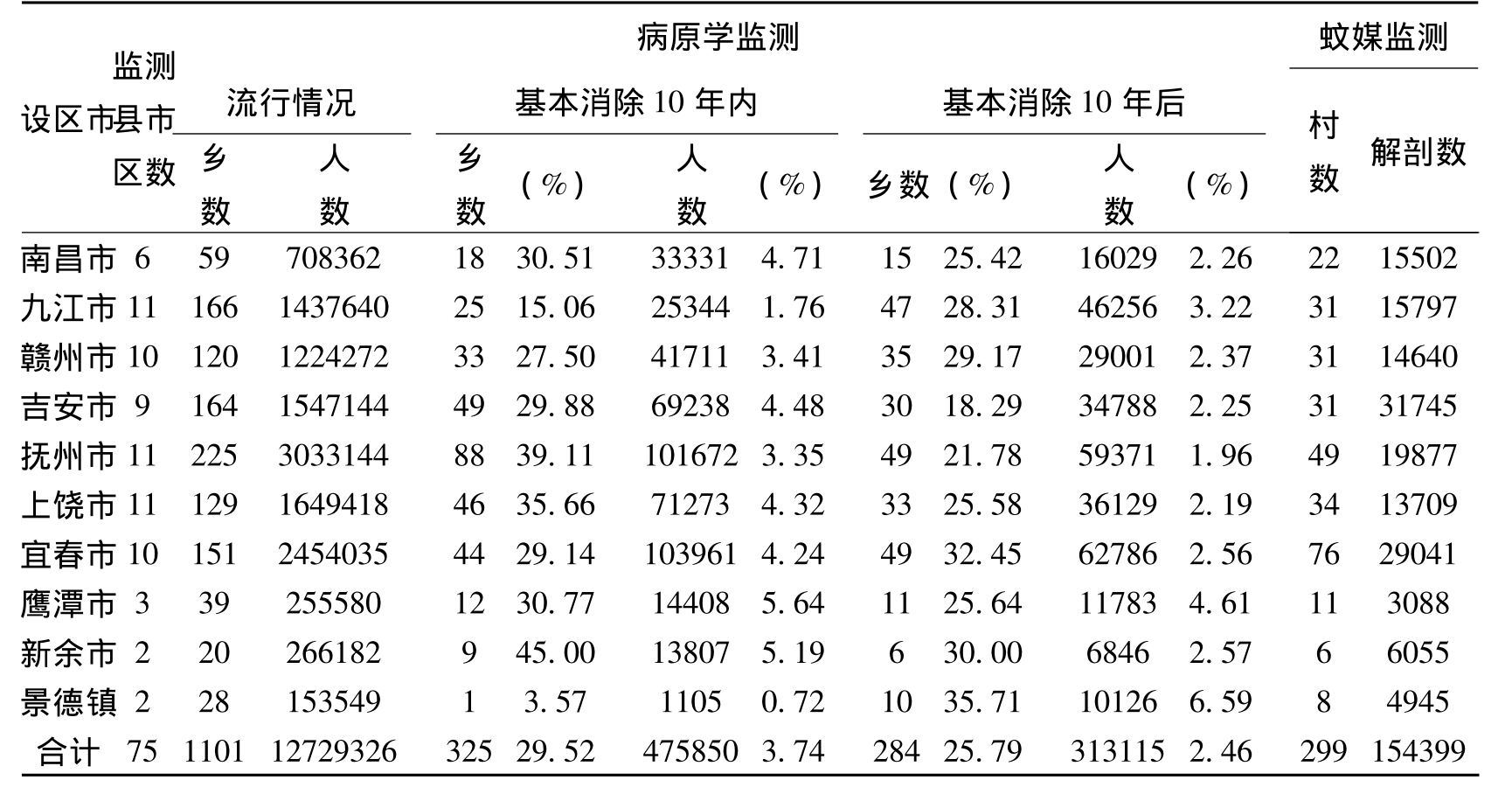

(1)横向监测:基本消除丝虫病后的1982~2004年,全省75个丝虫病流行县(市、区)共监测1361个流行乡(镇)次,1839个流行村次,血检1631810人次,见图3-2-1,检出微丝蚴血症者2835例次,检出的微丝蚴血症者主要分布在赣江、抚河流域及鄱阳湖平原地带的班氏和马来丝虫病混合流行区,其中高安、樟树、瑞昌、吉水、吉安、乐平、宁都等7个县(市、区)检出的微丝蚴血症者占全省检出总数的75.58%。基本消除丝虫病10年内,各丝虫病流行县(市、区)累计有效监测乡(镇)数325个,覆盖全省流行乡(镇)总数的29.52%,血检475850人,覆盖全省流行区人口的3.74%,基本消除丝虫病10年后,各流行县(市、区)累计有效监测284个流行乡(镇),血检313115人,监测乡(镇)和人口覆盖率分别达到25.79%和2.46%,见表3-2-1。全省末次检出微丝蚴血症者的年份为2000年。

图3-2-1 江西省1982~2004年丝虫病监测情况

表3-2-1 江西省各设区市被核查县(市、区)横向监测情况

(2)重点抽查:在全省开展病原学横向监测的基础上,省疾控中心共抽定27个丝虫病重点流行县(市、区)46个流行乡(镇)的51个流行村进行病原学监测现场抽查,抽查县(市、区)数占全省流行县(市、区)总数的36.00%,共血检43469人,检出微丝蚴血症者17例,平均微丝蚴率为0.04%,其中班氏丝虫病流行区检出10例,混合流行区检出6例,马来丝虫病流行区仅检出l例,以村为单位最高微丝蚴率为0.81%。17例微丝蚴血症者分布在樟树市(10例)、吉水县(4例)、瑞昌市(2例)、都昌县(1例),其中以往漏查的外出流动人员14例,占82.35%,原微丝蚴血症者3例,占17.65%。

(3)纵向监测:全省共建立纵向监测点8个(省级纵向监测点2个,设区市级纵向监测点6个),其中班氏丝虫病流行区2个,混合流行区5个,马来丝虫病流行区1个。1991~2004年,各监测点共血检24306人次,检出微丝蚴血症者96例次,对检出的微丝蚴血症者进行了追踪观察,解剖蚊媒9241只,检出阳性蚊2只,阳性率0.02%。其中班氏丝虫病流行区的高安市八景镇槐山村保留17例微丝蚴血症者为观察对象,未采取任何防治措施,并连续追踪观察,除1例死亡,1例外迁,其余15例均阴转,以村为单位的微丝蚴率亦由1991年的1.94%下降至2000年的0。

(4)流动人口监测:为了清除流动人口中可能存在的残存传染源,我省开展了流动人口血检工作。2002年春节期间,高安、樟树两市对重点流行乡(镇)外出流动人员进行查治,共血检8248人,血检人数占外出流动人员的82.94%(8248/9945),未检出微丝蚴血症者。

(5)蚊媒监测:1994~2004年,全省75个流行县(市、区)于末次病原阳性后共在299个血检点上,捕集蚊媒160784只,其中致倦库蚊105154只,中华按蚊55630只,解剖154399只,其中致倦库蚊103261只,中华按蚊51138只,未检出人体幼丝虫感染的阳性蚊。

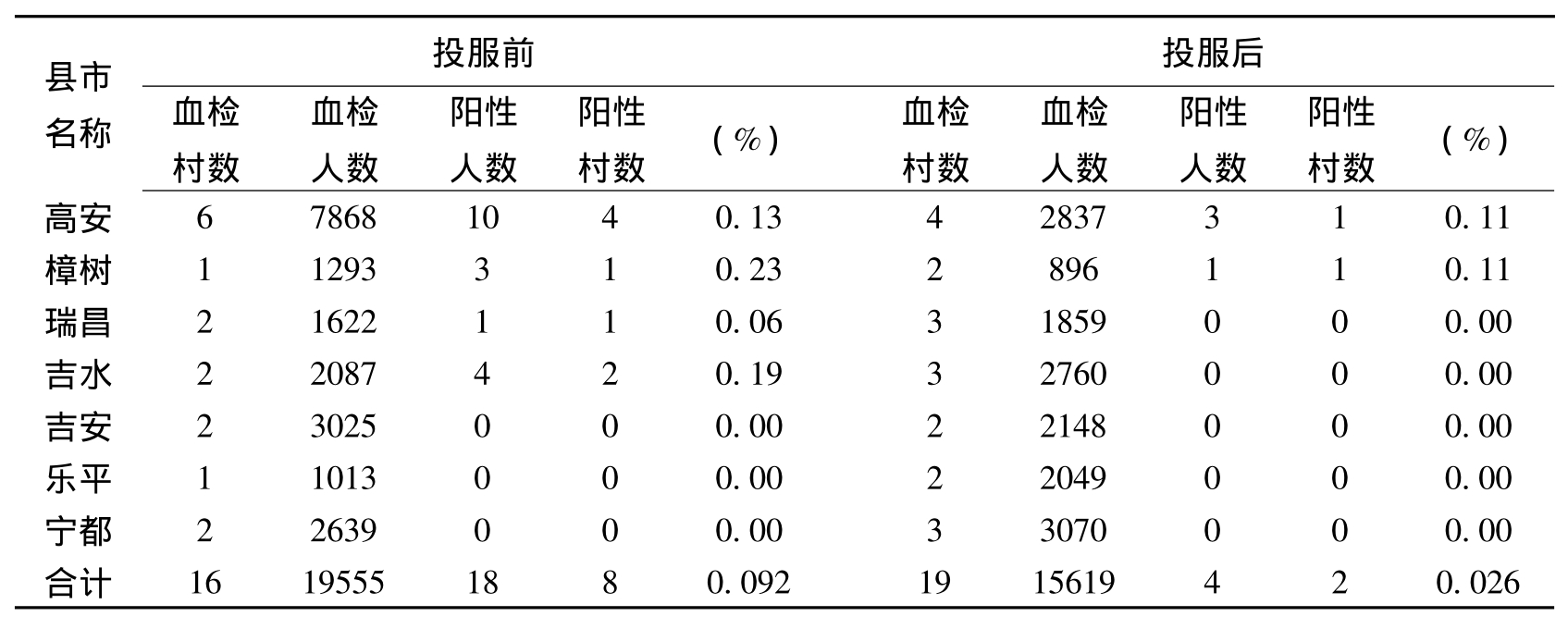

(6)重点地区干预措施:根据全省横向监测及省疾控中心的重点抽查结果,1999~2000年,我省在高安、樟树、瑞昌、宁都、吉水、吉安、乐平等7个县(市、区)的122个末次血检微丝蚴率≥0.5%的重点流行村开展了4.5‰浓度的海群生药盐全民普服,共投放海群生药盐171463kg,服用药盐人数达157826人,占长期居住人员的99.88%。投服前后血检结果表明:微丝蚴率由药盐防治前的0.092%下降至防治后的0.026%,阳性村数由8个减少至2个,见表3-2-2,取得了较好的防治效果。

表3-2-2 高安等7县(市、区)海群生药盐投服效果观察

(7)慢性丝虫病患者调查建档:2003年,全省开展了慢性丝虫病患者调查建档工作,全省75个县(市、区)共抽取249个乡(镇)的708个流行村,调查703498人,查出慢性丝虫病患者667例(其中123例为未登记在册的老病例),患病率为0.095%,其中,象皮肿626例,乳糜尿37例,淋巴管(结)炎4例;并对全省已掌握的5200例慢性丝虫病患者进行了复查,其中,死亡1246例,外迁238例,现存活3054例中,象皮肿2915例,乳糜尿119例,鞘膜积液5例,淋巴管(结)炎15例。目前全省已掌握现存遗留的慢性丝虫病患者共3388例,其中象皮肿3209例,乳糜尿159例,鞘膜积液5例,淋巴管(结)炎15例。

(8)微丝蚴血症者复查:2004年,全省对基本消除丝虫病前3年和监测工作中检出的已经3次血检证实阴转的微丝蚴血症者2928例再次进行了血检复查,其中死亡388例,外出591例,血检1949例,未检出微丝蚴血症者。

(三)讨论

我省在基本消除丝虫病后,全省75个丝虫病流行县(市、区)大力开展了丝虫病监测工作,监测结果显示:人群微丝蚴率呈不断下降的趋势,末次病原阳性年份为2000年,各流行县(市、区)基本消除丝虫病10年内和10年后病原学监测乡(镇)覆盖率、人口覆盖率以及蚊媒监测等各项主要指标均已达到卫生部颁发的《消除丝虫病标准》的要求。

在全省8个纵向监测点,共血检24306人次,检出微丝蚴血症者96例次。检出的微丝蚴血症者在未采取任何防治措施的情况下,经多年追踪观察均已阴转,纵向监测结果表明:在基本消除丝虫病后,少数残存传染源未经任何防治措施,其微丝蚴密度亦可自然下降直至阴转。

在监测工作期间,针对我省丝虫病防治工作的现状,我们先后采取了重点监测查找薄弱环节、重点地区海群生药盐普服降低微丝蚴率、微丝蚴血症者复查、流动人口血检查找可能存在的残存传染源等措施,对清除残存传染源,加快全省消除丝虫病步伐,起到了至关重要的作用。

根据慢性丝虫病患者调查结果表明:目前尚遗留慢性丝虫病患者3388例,其中,象皮肿3209例,乳糜尿159例,鞘膜积液5例,淋巴管(结)炎15例,初步掌握了遗留的慢性丝虫病患者的分布状况,且未查出新发的慢性丝虫病患者,进一步佐证了我省已阻断了丝虫病的传播,同时提示我们今后应加强对遗留的慢性丝虫病患者的关怀和照料。

为了进一步巩固消除丝虫病的成果,今后应对防治和监测工作较薄弱的地区仍需加强搜索;而且随着市场经济的不断深入,流动人口不断增加,开展流动人口的监测工作,防止输入性传染源的传播和扩散,应是我省今后丝虫病防治与监测的一项重点工作。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。