| 第五节 彼此对视的视点转换 |

泛视点、单视点和多视点涉及单向性的单一观看,多重视点涉及单向性的多重观看(关于观看的观看,类似于套层结构的“戏中戏”),而对视则涉及双向性交流,是两个主体视点彼此的相互观看。经典电影语言中正/反打镜头的组合体现了“看”与“被看”的缝合关系,叙事和影像上的对视观看体现的则是双向“看”与“被看”(双方都既是观看主体,又是被看客体)的超级缝合关系。这样一来,观看视点的向度元素又为电影导演艺术增加了表现力的维度。

对视视点观看可以大致分为四种类型,即人物之间视点的变换(互换)、人物自身视点的变换(镜像)、影片之间视点的变换(银幕互文本),以及银幕与观众视点的变换(与观众交流)。

(1)人物之间视点的变换(互换)。

有格言说:“上帝总在爱人者一边”,基耶斯洛夫斯基的《十诫》(The Decalogue,1990)之《爱情短片》运用对视视点的互换,最精妙地体现了这一格言的实质含义。基耶斯洛夫斯基说:“我们总是透过爱人者而不是被爱者来看世界。首先,我们从托米克这个男孩的角度来看,他爱上了玛格达,但我们却对她一无所知,我们只看到他看她的样子。有那么一个时刻我们看见他们在一起,而此时整个角度就完全改变了。当玛格达开始对托米克有所感觉时(一开始是同情,后来也许是良心的谴责,再后来也许是爱),我们就开始透过她的眼睛来看世界了,再也没有见到他。他消失了,因为他把手腕割伤了,被送进了医院。我们再也没有到医院去和他在一起。我们从她的角度看待一切事情。”[15]

图7-10 《爱情短片》中爱的视点

《爱情短片》从前半部分托米克“窥探”玛格达的视点,转变为后半部分玛格达“寻找和发现”托米克的视点,在人物情感转变的支撑下完成了对视视点的转换。影片结尾,“玛格达去了邮局,托米克告诉她,我再也不会窥探你了。我们也知道他再也不会窥探她了,而且他大概再也不会窥探任何人了。如果有人窥探他,他也会像玛格达伤害他一样去伤害别人”[16]。托米克平静如水的那句结语“我再也不会窥探你了”道尽了人间爱情的所有悲哀和绝望,寻求爱与融合的心理视点转换为更冷漠、强烈的对视。

图7-11 《全金属外壳》中的狙击视点

同样,库布里克在《全金属外壳》的“狙击手”段落运用主观视点对视的转换来传达导演的观点:“战争的全部内容就是用杀戮和战斗来维持人性。”段落前半部分为越共女狙击手的视点(手提摄影机、快速运动、“真实电影”风格,透露出捕食猎物的杀气),后半部分为美军的视点(近景特写、缓慢的节奏、长时间的固定镜头,强化杀人的快感和死亡的痛苦)。[17]开始时极度仇恨和恐惧的对立性对视,在男主人公开枪结束重伤的越共女兵的生命时,则转换成双方类似于理解和感激的对视。

另一个例子出自乔纳森·德米的《沉默的羔羊》(The Silence of the Lamb,1991),茱迪·福斯特饰演的女主人公一出场就陷入男权主导的专业领域网络之中,而她与三个男人(父亲、上司和恶魔罪犯)的密切关系更强化了自己女性身份的脆弱。影片最后的决战在伸手不见五指的密室中展开,茱迪·福斯特的视点漆黑一片,而杀手比尔(夜视镜头)的视点则是纤毫毕现,在双重视点的对视与互换中具有极强烈的不对称感,既表达了性别的不对等,也强化了知觉差异带来的戏剧张力。

(2)人物自身视点的变换(镜像)。

镜像包括单面反射的镜子、水面的倒影和其他可以形成反射的平面,还包括单向透明(一面是反射镜,而另一面则是透明玻璃)的偷窥镜,如审讯室、色情表演场所和监视器等。由于镜像与影像的相似性,银幕经常可以作为镜子一样反省自我,而镜像也每每成为银幕表达的客体对象。让·谷克多的《诗人之血》就多次使用镜像元素,镜子不但是人物自身的反照,更是人类进入自己精神领域时必须跨越的心理大门。正是通过这样一面镜子和一扇大门,影片的主角得以穿梭于现实与幻觉、物质与精神两界,从容自由地表达影片的精神主旨。

图7-12 《诗人之血》中“镜”兼“门”

图7-13 《德州巴黎》中的妓院镜像

维姆·文德斯的《德州巴黎》(Paris,Texas,1984)有着创造性使用镜像的精彩例子,流浪的男主人公终于找到了离他而去的妻子,“在一个最强烈的影像并置镜头中,特拉维斯造访德州一家妓院的简。他们通过电话交谈,面前是一面单向透明的镜子,特拉维斯能看见妻子,而简却看不见丈夫。在这场戏中,幻想和现实被并置在一起,简能够成为特拉维斯想要她成为的人,这一影像强烈而又讽刺地反衬出他们的真实关系,即简并不是特拉维斯想要她成为的那种女人”[18]。

与《德州巴黎》镜像的隐喻和象征性作用形成对照,克利斯托弗·诺兰的《失忆》中的镜像对于失去记忆的主人公来说完全是实用性和物质性的,他必须依赖镜子来确认自己身体上的各种标记符号,以串联自己记忆的碎片,把握自己可以理解的逻辑。但即便是这样,主人公也经常在镜子面前陷入无法摆脱的迷失和绝望,镜像之于主人公的精神化隐喻同样十分明显:本想用镜像来确认自己的身份,但镜像却让我们更加迷惘。

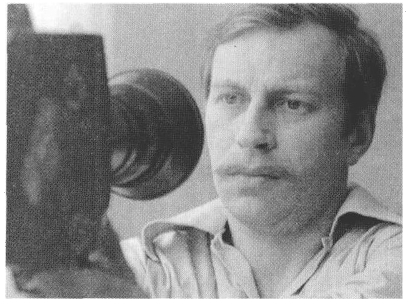

此外,基耶斯洛夫斯基的《影迷》(Camera Buff,1979)不但形象地展现了电影艺术的创作过程、社会伦理及精神价值的冲突,而且通过人物自身视点的转化,反映了电影艺术从客观展示到主观反省的升华。迷恋电影拍摄的菲利普本来是在拍摄自己新生的女儿和工厂的生活,但最后却将摄影机镜头对准了自己,使其视点最终与观众的视点合二为一,显示出主人公的自我观照和自我质疑(是选择做一个忠于真理、勇于抗争并不惜为此付出代价的艺术家,还是选择做一个安于现状并因此妥协放弃的庸人,镜头中的菲利普显得茫然无助),电影艺术于是成为一种揽镜自照的自画像,它既是主人公的镜子,又是电影制作者(基耶斯洛夫斯基)的镜子,而正是这一人物自身视点的转变赋予了《影迷》一种超越性的哲理意味。

图7-14 《失忆》中的迷局

图7-15 《影迷》中的自我反省

(3)影片之间视点的交流(银幕互文本)。(https://www.xing528.com)

世界将自己反映在电影镜头之中,电影不仅是表现世界的工具和载体,而且它本身就是世界的一个组成部分。所以,电影不但观照世界,而且也作为世界的组成部分受到(电影)自己的观照。影片之间视点的交流也可以称之为“关于电影的电影”和“对电影本身的凝视”,是一种对于电影的反省和置换,即互文本(inter-text)及其相关的互文本性(intertextuality)。罗兰·巴尔特说:“举凡文本,皆为互文本。别的文本以多多少少可资辨认的形式——往昔文化的文本以及周遭文化的文本——存在于这个文本的不同层次中,使所有的文本有如一个引述过往的新组织。”

图7-16 《八部半》中的白日梦

一般认为,“银幕互文本(银幕中的银幕)”首次出现在弗朗兹·朗格的《利里安姆》(Liliom,1934)之中:自杀身亡的主人公在天堂接受审查时,天使居然放映了主人公虐待妻子的电影画面,而且还有倒带、回放和暂停等评论分析,使主人公在如山的铁证面前只能低头认罪。

特吕弗的《日以作夜》带有更明确的电影互文本意味,但它更多地停留在电影互文本的物质性和表象性层面,而费里尼的《八部半》(8 ,1963)则将电影的互文本性集中在内在意识和精神层面,探讨梦境和幻想对于电影创作的深刻影响。作为电影导演的主人公深受创作枯竭和情感混乱的困扰,即便是在温泉疗养院的睡梦中他也不得安宁,而这一切骚扰统统来自银幕的影像(或者是反映他自己生活和创作的镜像)。正如费里尼自己所说:“在《八部半》里,人们就像涉足在记忆、梦境、感情的迷宫里,在这迷宫里,忽然自己都不知道自己是谁、过去是怎样的人、未来要走向何处。换言之,人生只是一段没有感情、悠长但却无法入眠的睡梦而已。”

,1963)则将电影的互文本性集中在内在意识和精神层面,探讨梦境和幻想对于电影创作的深刻影响。作为电影导演的主人公深受创作枯竭和情感混乱的困扰,即便是在温泉疗养院的睡梦中他也不得安宁,而这一切骚扰统统来自银幕的影像(或者是反映他自己生活和创作的镜像)。正如费里尼自己所说:“在《八部半》里,人们就像涉足在记忆、梦境、感情的迷宫里,在这迷宫里,忽然自己都不知道自己是谁、过去是怎样的人、未来要走向何处。换言之,人生只是一段没有感情、悠长但却无法入眠的睡梦而已。”

所谓影片视点的交流,从根本上说是在不同电影的文本关系中产生新的价值和意义,正像人类历来就懂得艺术来源于生活一样,现代人认识到电影本身也是生活的组成部分,所以从电影本身当中获得灵感进行创造,似乎也就成为了天经地义的事情。在以解构与颠覆为宗旨的后现代电影创作中,电影的互文本性甚至成为了一个核心和普遍的话题。

金·凯利与斯坦利·多南合作的经典歌舞片《雨中曲》(Singin’in the Rain,1952)展示了有声片诞生初期电影制作的幕后故事,明确地引用了《爵士歌王》(The Jazz Singer,1927)和《百老汇之歌》(The Broadway Melody,1929)这样的原始文本,并在原始的素材文本和新文本两个视角的对立中形成了叙事张力。有趣的是,作为新文本的《雨中曲》又在库布里克的《发条桔子》里变成了原始的素材文本,这就形成了影片之间视角的变换,《雨中曲》从《爵士歌王》的“观看者”演变为被《发条桔子》“观看的对象”。虽然《发条桔子》还有一系列素材文本对象,如朗格的《被诅咒的人》和日本先锋导演松本俊夫的《蔷薇的葬礼》(Funeral Procession of Roses,1968)等,但《雨中曲》却以反向对照的方式(爱情歌舞片与黑帮暴力片、轻松愉快与残酷黑暗)成为《发条桔子》中最引人注目的亮点,这不能不说是创造性使用互文本所产生的奇妙效果。

图7-17 《筋疲力尽》中的黑帮偶像

以大胆反叛著称的戈达尔似乎目空一切,但却对经典黑帮犯罪片情有独钟。他的处女作《筋疲力尽》将拉乌尔·沃尔什的《摩天岭》(High Sierra,1941)当成了素材文本,而亨弗莱·鲍嘉也成为主人公让·贝尔蒙多经常凝视的超级偶像。[19]莱昂内的《荒野大镖客》(A Fisful of Dollars,1964)随处可见黑泽明的《用心棒》、斯蒂芬斯的《原野奇侠》(Shane,1953)和约翰·福特的《双虎屠龙》(The Man Who Shot Liberty Valance,1962)的影子。同样,奥尔特曼的《大玩家》(The Player,1992)也充斥着朗格的《被诅咒的人》、威尔斯的《公民凯恩》和怀尔德的《日落大道》的大量文本素材。

意大利社会政治片大师弗朗西斯科·罗西在1992年拍摄的《那不勒斯日志》(Diario Napoletano)是一个颇为复杂的视点变换的经典例子。影片至少包括了三个层次的视点对视:(1)电影互文本的对视(罗西原先的影片《控制城市的黑手》和《幸运的卢齐亚诺》等出现在《那不勒斯日志》中);(2)影片人物和扮演者的对视(《控制城市的黑手》的主演之一在30年后重新面对影片和影片涉及的问题);(3)导演与影片的对视(罗西作为主角出现在《那不勒斯日志》中,审视《控制城市的黑手》和现在的那不勒斯)。这样一种全方位的视点变化关系体现了导演罗西对于故乡那不勒斯全面、深刻、细腻和敏锐的思考。

90年代,随着后现代电影的兴起,在经典电影和现代电影之间进行互文本的书写成为一种创作时尚。其中最典型的例子是靠大量观看黑帮动作录像带起家的昆廷·塔伦提诺。塔伦提诺编剧、奥利弗·斯通导演的《天生杀人狂》就直接使用了《被诅咒的人》、《邦妮和克莱德》和《发条桔子》等经典犯罪片作为范本,在经典范本与后现代的模仿和调侃之间形成巨大张力,表达出新的意识形态理念。塔伦提诺自己编导的《低俗小说》,则涉及更多的经典文本。可以毫不夸张地说,电影世界几乎成为塔伦提诺创作的唯一源泉,而他的影片也常常因为纳入了太多的互文本视角而显得十分复杂和混乱,这也恰恰是他作为后现代电影代言人所要表达的关于当今世界的观点。

(4)银幕与观众视点的交流(观众进入银幕)。

观看一部电影需要观众同时拥有两种可能自相矛盾的观念:一方面知道剧情是虚构的,另一方面又暂时地投入剧情之中。在传统经典电影的视觉规范中,电影中的人物不能与观众直接交流,银幕上下的交流必须借助其他的中介。所以,演员可以看银幕画框的上下左右,唯独不能直视镜头,否则整个观影的幻觉就会被打破,观众躲在黑暗又安全的地方偷窥的快感就会荡然无存。

电影院为观众提供了一个偷窥和偷听的最佳观察点(观众席),唯一的要求是观众全身心地投入银幕视听之中。但观众长时间过分地投入,往往会出现走火入魔、真假难辨的迷狂状态,而对于这种迷狂状态的打破(在银幕与观众之间建立直接的对视关系),往往会产生别具意味的表现手法(类似于布莱希特的间离效果)。早在1903年的《火车大劫案》中就出现过强盗对着镜头(观众)开枪的画面,曾对观众造成极大的震撼。而斯派克·李的早期作品《稳操胜券》(She’s Gotta Have It,1986)也大量采用了主人公直接向观众说话的方式,表达其(也是影片作者的)思想与情感。

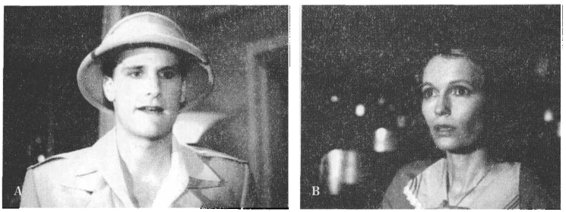

默片喜剧大师巴斯特·基顿的《小夏洛克》(Sherlock Jr.,1924)“是一部反省式的电影——提醒别人注意这是一部关于电影的电影”[20]。电影放映员小夏洛克是一个侦探迷,在极度的幻想中自己真的进入了银幕世界,并成为侦探,赢得了电影女主角的芳心。应该说,作为观众的小夏洛克第一次与银幕上的世界产生了直接的互动交流,银幕上的人物与电影院中的观众也第一次在对视中看见了彼此,银幕上下本来是泾渭分明的两个世界被缝合到一起。

图7-18 《小夏洛克》中的侦探梦

在伍迪·艾伦的《开罗的紫玫瑰》(The Purple Rose of Cairo,1985)中,大萧条时期寂寞、抑郁的新泽西家庭妇女米娅·法罗来到电影院中寻找精神寄托,电影中英俊潇洒的男主角居然把目光对准了她,并出人意料地从银幕上走下来与她幽会。可以说,“对观众的凝视”是这类视点电影给观众带来的最大震撼,因为这样的凝视将单一向度的观影(看与被看的关系)引申为双向的交流(彼此对视的关系),而银幕的画框也在不知不觉当中消隐于无形,观众在半梦半醒之间成为了画中人,跟随电影人物去体验梦寐以求的人生。

电影学者马克·韦尔内(Marc Vernet)曾对“演员直视摄影机镜头”的现象作出如下解释:“特别是在怀旧忆往的经验下,我会津津有味地看着这个我曾经也是这样的片中人物,这个我以为我曾经就是这样的人物,这个我本来可能会变成这样的人物,这个我不再是这样的人物,这个我从来都不是、然而我很想在其中认出我自己的人物。它代表了过去的形象,代表了‘完美的我(Ideal du Moi)’,亦即弗洛伊德所界定的、童年失去的、自恋的替代。”

图7-19 《开罗的紫玫瑰》中银幕上下的对视

与《小夏洛克》和《开罗的紫玫瑰》相似,《幻影英雄》(Last Action Hero,1993)中银幕英雄的崇拜者通过神奇的电影票进入银幕世界,与英雄为伍;《欢乐谷》(Pleasantville,1998)里一对迷恋黑白电视剧年代的兄妹因机缘巧合进入了50年代,且正是这对兄妹为黑白世界带来了色彩。而伊丹十三的《蒲公英》则在电影开场时由“白衣绅士”直视观众宣布:“临死的时候才能看到电影的开始……”

彼得·威尔的《楚门的世界》(The Truman Show,1998)采用反向的缝合手法取得了极为深刻的表意效果。与上述影片中梦想进入银幕的主人公恰恰相反,楚门在意识到自己整个29岁的一生都被直播在屏幕上供全体电视观众观看的时候,他努力的目的只有一个,就是不惜一切代价从屏幕上彻底消失,成为一个正常的生命。从影片开场楚门洗漱时面对镜子与观众无意识地对视,到片尾他向制作人和观众有意识地鞠躬告别,影片整体的情节发展形成一个循环,让人联想到关于“围城”的隐喻(外面的人想冲进去,而里面的人则想杀出来),也使观众与银幕人物对视交流的话题带有几分玄妙的哲理意味。的确,在人类开始追问存在的意义的时候,一切都可能变得虚妄;而当银幕上的人物把视线投向观众的时候,电影的意义也变得暖昧起来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。