第二节 简牍文字的特点

简牍文字延续近千年,又处在动态演化中,要对简牍文字的整体特点加以概括,是有一定的难度。下面我们通过与其他材质文字(比如甲骨文、金文、石刻文字等)的比较,从汉字史的角度对简牍文字特点加以归纳。

一、简牍文字属于手写体,笔墨特征突出

《墨子·天志中》记载:“书于竹帛,镂之金石,琢之盘盂。”明确指出文字载体不同,采用的记录方式也有别。甲骨文大部分是刻写在龟甲兽骨上的,由于材质比较坚硬,所以甲骨文笔画纤细,方笔、折笔多,而圆笔、肥笔少,整体显得刚劲有力,富有刀笔味。商周金文多是铸刻在青铜器上的,早期金文尤其是族徽铭文,象形性强,图画色彩浓,多肥笔,块状笔画,到西周中期以后金文字体才逐渐出现线条化,平直化。甲骨文、金文以及后世的石刻文字均属于“铭刻文字”,由于受书写材料和书写工具等的影响,其字体与日常书写形态有一定的距离,并不能准确反映当时文字的本来面貌。正如上文所言先秦两汉时期文字的主要载体应是简牍,简牍文字才是当时日常使用字体。由于简牍文字是直接用毛笔书写在简牍上的,属于手写体,因而简牍文字更能直接反映当时字体的笔墨特征。例如,三国时期的墨迹,过去发现相对较少。1996年,湖南长沙走马楼平和堂吴井中发现了数量巨大的三国吴简,总量近14万枚,这批简牍字体丰富多样,仅书体便有篆、隶、章草、行、楷等多种,而这些文字多出自中下层官曹、吏卒之手,基本代表了这一时期一般汉字的形体结构、书写风格与书写水平。它比起传世碑刻及后世临摹的书体,更为真实地再现了那个时代的书法特征。

二、简牍文字字体种类繁多

字体指文字的形体结构和书写风格。启功说:“所谓的字体,即是指文字的形状,它包含两个方面:其一是指文字的组织构造以至它所属的大类型、总风格。其二是指某一书法家、某一流派的艺术风格。”[4]字体研究一直是汉字研究的一个重要方向,传统的字体研究主要围绕《说文解字》和其他字书展开。20世纪随着甲骨文、金文、石刻文字、简牍文字的大量发现,字体研究才有了大的突破。甲骨文、金文在探讨汉字的起源、构造、本义等方面有着无可替代的作用,但在研究汉字的书写风格和演变序列方面却不及简牍文字。甲骨文、金文在汉字形体演变序列中各自仅作为一种字体而存在,其变化多是在同一字体内部发生。另外,甲骨文、金文、石刻文字毕竟不是直接书写的,缺乏书写文字的笔墨形态,与日常用字存在一定的失真度,并不能够准确、形象地反映日常字体的本来面貌。简牍文字则不同,浏览不同时期的简牍文字,如同参观中国文字博物馆。就简牍文字年代而言,二百多批简牍材料时间跨度长,上自战国初期的楚简,下至魏晋简牍,这些简牍年代序列几乎前后衔接,连续不断;就字体而言,简牍文字上自战国古文、篆文、秦隶,下及汉隶、章草、行书、楷书等,诸体皆备。汉字重要的形体演变都是在简牍文字中完成的,后世流行书体都可以在简牍文字中找到其源头。简牍文字提供了丰富、直观、完整的汉字演变序列的实物资料,能够清晰勾勒出战国、秦汉、魏晋时期汉字形体演变的轨迹,这就为我们研究汉字字体演变序列、字形结构和书写风格提供了系统而又丰富的实物标本,过去聚讼纷纭的问题,赖此得以解决。正如张振林所言:“战国秦汉的竹简帛书大量出土,年代可辨,基本衔接,人们才明白从战国到汉代,汉字由篆到隶转变的大致脉络。于是,对隶变的研究成果,近二十年间远胜于过去的二千年。”[5]

传统观点一般认为“隶书”脱胎于小篆,产生于秦代,成熟于汉代,甚至还有程邈创造隶书的说法。大量秦简的发现,经过学者的研究,普遍认为:隶书产生于战国中晚期,而非秦始皇时“始造隶书”。秦隶与小篆是兄弟关系,并非隶书承接小篆。程邈仅对隶书作了整理工作而非隶书的原创者,秦隶对汉隶、行书、草书影响巨大。隶变是战国文字发展的必然结果。

同样,通过简牍墨迹,学者对草书、行书、楷书的形成过程和形成时间也有了正确的认识。汉简中有大量前所未见的早期草书,有关草书的形成,裘锡圭指出:“在秦国文字的俗体演变为隶书的过程里,出现了一些跟后来的草书相似或相同的写法。这类写法,有的经过改造,为后来的隶书正体所吸收。……这类草率写法作为隶书俗体的一部分,为汉代人所继续使用,并成为草书形成的基础。”[6]也就是说古隶孕育了草书,楚简中的个别字已有草写的意味,秦简中草写的笔画、偏旁更多。西汉早期的马王堆帛书《老子》乙本和武帝初年的银雀山汉简《孙膑兵法》已出现部分连带笔画,开始出现了章草的意味。章草到了西汉中期基本成形,但还有隶书混杂其间。如居延汉简的《甲渠鄣候宜》简,玉门花海《买卖布》简。西汉晚期的章草基本成熟,像尹湾汉简的《神乌赋》笔意连绵,结体摆脱了扁方构形,字体拉长,有些字完全近似后来的今草写法。居延汉简《误死马驹册》为章草书法的典型。《武威汉代医简》风格豪放粗犷。敦煌汉简中的《凤报某人书》含有今草和楷书笔意。居延汉简《永元器物簿》当为比较成熟的今草,行笔快,散笔、连笔并用。

过去由于缺乏可靠的实物材料,行书的形成年代被拉得过晚。20世纪60年代,著名“兰亭论辩”中,郭沫若认为东晋时期不可能产生行书。有趣的是,1997年,江西南昌火车站晋墓中出土了一件行书木牍,牍文有“永和八年七月戊子朔”的纪年,与《兰亭序》“永和九年”仅差一年,这就为《兰亭序》的书体问题提出了强有力的证据,说明东晋时行书已很成熟。其实长沙东牌楼所出东汉灵帝时期简牍中已经有行书。

在西汉中期的一些简牍中就显示出了楷书一些特征。王国维在《流沙坠简》一书中考证《神爵四年简》“与二爨碑相近,为今楷之滥觞”。东汉时期的楷书趋于成熟,如长沙东牌楼汉代简牍中就有大量楷书墨迹。

三、简牍文字的地域性特点

王国维较早提出“东土、西土文字”说,唐兰又分为“六国系文字”、“秦系文字”,李学勤将战国文字细分为“齐国题铭”、“燕国题铭”、“三晋题铭”、“楚国题铭”、“秦国题铭”五个系属。此后,学者将“五系”划分进一步系统化,甚至展开分国研究。分系、分国研究的目的就是为了揭示战国文字的地域性特征和字形结构规律,以期有助于文字释读和材料归类。

目前发现的简牍文字可以粗略地划分为楚系和秦系两大类。战国简牍中,像郭店楚墓竹简、上海博物馆藏战国楚竹书、清华大学藏战国竹书都是在先秦楚国故地发现,当属于楚系文字(按:上博简、清华简虽从境外购得,但传出湖北)。由于楚文字是在特殊的历史时期形成的,因此文字在结构、形体上都有别于其他地域性文字。文字奇诡、秀丽,是其典型风貌。楚简在书法风格上,因竹简形制狭长的原因,楚人喜好把左右结构的字处理成上下结构。文字体势宽扁、欹斜,笔势圆转流丽,楚简多为弧形用笔,无单纯的直势笔画,横画多作昂起的弧形,竖画则作左弯状。由横至竖或由竖至横的转折、转向处多作圆转而少折。组合构件时,好用笔画搭连之法,使整体具有紧凑感。整体造型是“势圆而形方”,故此,楚文字的结构多婉丽道劲之美。就字体而言,它与金文和篆文有着紧密的关联。(https://www.xing528.com)

我们知道分系、分国对研究战国文字具有积极意义,但也不能求之过细,过分夸大“言语异声、文字异形”的差异。从现在研究情况看战国文字相同点是主要的,各系文字都是同出一源,融合贯通,并非完全泾渭分明,形同水火。

秦踞西土,周之故地,秦文字都源自西周文字,与西周春秋文字一脉相承。秦系文字也渐渐形成了自身特点,后来随着秦统一中国后实行“书同文”政策,汉晋简牍字体都源自秦系文字,都是“大一统”下的产物,文字地域性特征趋于消失。

四、简牍文字中异体字较多

异体字是指汉字史上为记录同一个单音节词而造的不同字符,及同一字符在使用过程中由于书写变异而形成的一组形体不同的字符。异体字在汉字产生时就已出现,甲骨文、金文、玺印、货币、简牍、石刻文字中都存在着大量的异体字。《汉语大字典·异体字表》收录11900组异体字。每一组少则1个异体,多则近20个异体字,可见异体字在汉字总量中所占的比重是非常大的。导致汉字异体字产生的原因很多,最根本的原因还是汉字的性质,汉字属于表意体系的文字,多种造字方法并存。从发生学的角度看,记录同一个词,采用不同的造字方法,便会产生不同的形体。即使用同一种造字方法,由于表意符号和表音符号的不确定性,也会产生不同的形体。另一重要原因就是汉字形体的不断演变,汉字发展的总体趋势是由繁到简,这就要求汉字从屈曲圆转,线条繁复,表意性强的甲骨文、金文、篆文,逐渐向笔画平直,书写简单的秦隶、汉隶、行书、楷书演变,在这个过程中必然会造就大量的异体字。第三个原因,先秦两汉魏晋时期,由于没有统一的严格的用字规范,汉字各种书体又处在一个动态过程中,同一时代常常是多种书体并用,也会形成异体字。在印刷术发明之前,文字交流完全是靠手工抄写,难免会出现增笔减笔、讹误等情况,也会产生异体字。

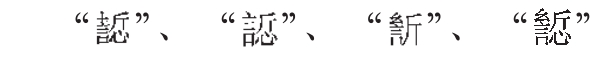

简牍文字中异体字现象非常普遍,总体来看,早期简牍中的异体字要比晚期简牍中的异体字多。例如“者”字是一个常见字,但在楚简中却有很多种写法:

再如,楚简中有一个释为“慎”的字,就有

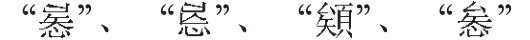

等多个形体。又如“疑”这个词,在楚简中就有

等多个形体。又如“疑”这个词,在楚简中就有 等几个形体对应。

等几个形体对应。

五、简牍文字中通假现象普遍

通假是一种用音同或音近的字来代替本字的用字现象。通假字产生的主要原因与汉语词汇和汉字的性质相关。词是一个音义结合体,词汇在无限地增加,汉字却不能无节制地增加,先秦汉语以单音节词汇占优势,而音节数量有限,音同音近自然难免,所以用音同或音近的假借手段,使有限的汉字承当了多个义项。如,楚简中“寺”字可通“诗”、“夷”、“待”、“时”等多个词[7],这样在具体的语境中,就会增加释读的难度。一个字义项过多又会影响汉字表意的精确性,于是再用假借字来分担多义字的部分义项。另外一个原因是,在春秋战国、秦汉时期,用字还是不够规范,同音替代写别字的情况比较普遍。简牍文字中,通假现象非常普遍。总体来讲,楚简中通假字使用情况要比秦汉简牍比率高,“据统计,简帛文献的通假字比传世古籍中的材料多6倍”[8]。下面举楚简中的一段文字,看看简牍的通假字使用情况。郭店楚简《老子》甲简8+9:

古之善为士者,必非溺玄达,深不可志,是以为之颂:夜 涉川,猷

涉川,猷 丌奴

丌奴 四

四 ,敢丌奴客,

,敢丌奴客,

丌奴

丌奴 ,屯

,屯 丌奴朴,坉

丌奴朴,坉 亓奴浊。今本《老子》与之对应的段落为:

亓奴浊。今本《老子》与之对应的段落为:

古之善为道者,微妙玄通,深不可识。夫惟不可识,故强为之容。曰:豫兮若冬涉川;獞兮若畏四邻;俨若客;涣若冰將释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;混兮其若浊。与今本对照,这短短53字的文章,就有“非”通“微”、“溺”通“妙”、“志”通“识”、“颂”通“容”、“夜”通“豫”、“猷”通“犹”、“奴”通“如”、“ ”通“畏”、“

”通“畏”、“ ”通“邻”、“敢”通“严”、“

”通“邻”、“敢”通“严”、“ ”通“涣”、“

”通“涣”、“ ”通“释”、“屯”通“敦”、“坉”通“混”等14个通假字,这些字都属音近相通的关系。

”通“释”、“屯”通“敦”、“坉”通“混”等14个通假字,这些字都属音近相通的关系。

随着汉字单字字汇数量的增加,通假字使用总体态势呈下降趋势。三国魏晋简牍中通假字使用情况基本与同期传世文献相类。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。