二、一源多流、官私史籍的凭藉互用以及私著凭依私材的成书方式

“靖康之难”使北宋原有的文化资源经历了一场大浩劫,丰富的文献典籍在这场灾难中散佚严重。所幸的是,随着大批士人南渡和南宋朝廷对文教事业的大力扶持,加之印刷事业的快速发展,使得南宋文教事业得以迅速恢复和发展,文献典籍的搜求整理成效显著。史载;南宋时,秘书省初复,“士庶始有以家藏国史、实录、宝训、会要等书来献者,国有大礼大事,于兹有考焉。”(34)此后朝廷多次下诏访求遗书,到孝宗淳熙五年,陈骙编修成《中兴馆阁书目》70卷。陈振孙在该书解题中指出:“中兴以来,庶事草创,网罗遗逸,中秘所藏,视前世独无歉焉,殆且过之。大凡著录四万四千四百八十六卷,盖亦盛矣。”(35)淳熙六年,朝廷还诏“求四川遗书。以其不经兵火,所藏官书最多也。”(36)有了丰富的史源作基础,从而促使南宋史书在被编修时,便呈现出了多种成书方式。

1.一源多流

在宋代私家修史过程中,有一类史家本着“宁失于繁,无失于略”的编修原则,穷毕生精力编就成了卷帙浩繁、内容详备的编年体史著。对于该类史著,其优点是以内容详备而见称,其不足则是卷帙浩繁,让人难以在短期内读就。

早在北宋时,司马光编写《资治通鉴》,是鉴于“《春秋》之后,迄今千余年,《史记》至《五代史》,一千五百卷,诸生历年莫能竟其篇第,毕世不暇举其大略。”(37)因此他旨在编写一部简明完备的通史,以适应读者要求。但编就的该书仍达294卷,一般人不易领略。司马光曾说:“吾此书惟王胜之尝读一遍,余人不能数卷,已倦睡矣。”(38)朱熹将《资治通鉴》与《稽古录》加以比较后指出:“温公之言如桑麻谷粟。且如《稽古录》,极好看。常思量教太子、诸王,恐《通鉴》难看,且看一部《稽古录》。人家子弟若先看得此,便是一部古今在肚里了”。他又言:“《稽古录》有不备者,当以《通鉴》补之。”(39)可知朱熹亦认为《资治通鉴》过于详备,一般人通读不易。司马光本想另写《资治通鉴举要历》,以便简化《资治通鉴》,但未完成。因此到南宋之时,仅对《资治通鉴》加以“改”和“节”的著述就多达10余家(参见表6-3)。其中除朱熹、袁枢二人以不同体裁改编《资治通鉴》外,陈亮还撰有《通鉴纲目》23卷、郑厚有《通鉴分门类要》40卷、沈枢有《通鉴总类》20卷等。对《资治通鉴》加以删节成书的有洪迈的《节资治通鉴》150卷、吕祖谦的《通鉴节要》24卷、曾噩的《通鉴节要》13卷等。由此可见南宋史家改编《资治通鉴》者为数不少。

对于记述北宋九朝历史的史书而言;朱熹认为:“本朝《国纪》好看,虽略,然大纲却都见。《长编》太详,难看。熊子复编《九朝通略》,不甚好。”(40)李心传认为:《九朝通略》“视《长编》才十一,颇讹舛”;《东都事略》“尤疏驳”(41)。可见《长编》在记述相同史事的史书中,虽以详备见长,但也因此而受到时人责难。据史书记载;光宗绍熙二年五月,国子监主簿黄度就曾向皇帝进言:“李焘《续资治通鉴长编》以广记备言为体,观者每患其繁,其选命诸儒节录以进”,光宗表示同意。但此后因“讲官以为繁重而止”。(42)这表明朝廷君臣亦深感《长编》纪事过繁。此外,部帙巨大的《长编》,因为费用昂贵,致使一般官僚士大夫很难置办得起。刘宰就曾告知李焘之子李 说:“五朝《长编》激感颁赐,四朝正所欲得,更望周全,使为全书。但部帙太大,为帑更费,以是为愧!”(43)不过,李焘编修完成980卷的《长编》巨著,则有着自己的意愿。他“尝举汉石渠、白虎故事,请上称制临决,又请冠序”。孝宗虽然答应了他的请求,但终未能实现。(44)叶适亦指出:“公终不敢自成书,第使至约出于至详,至简成于至繁,以待后人而已。”(45)也就是说,李焘旨在留待后人进一步对该书加以笔削耳。

说:“五朝《长编》激感颁赐,四朝正所欲得,更望周全,使为全书。但部帙太大,为帑更费,以是为愧!”(43)不过,李焘编修完成980卷的《长编》巨著,则有着自己的意愿。他“尝举汉石渠、白虎故事,请上称制临决,又请冠序”。孝宗虽然答应了他的请求,但终未能实现。(44)叶适亦指出:“公终不敢自成书,第使至约出于至详,至简成于至繁,以待后人而已。”(45)也就是说,李焘旨在留待后人进一步对该书加以笔削耳。

那么在李焘之后,南宋时人的确在精读《长编》之时,往往对其径直加以改编,或参据其以成书。其中径直改编《长编》者就达十种左右。如现今传世的彭百川的《太平治迹统类》。又如李 挚友郑子辩在年幼时,其父授以《长编》,并告诉他说:“读是则知本朝之所以轶乎前代者”。于是郑子辨经过近三十年的精心研读,晚年依据仅存的1/3旧本《长编》,撰成了《续通鉴长编要略》,并刊刻行世。(46)时人吴泳称赞该书道:“《要略》宠贶博学甚多,风檐披读,帙简而纲宏,词约而事尽,用功深者其传必远,当于此书见之”。同时,吴泳还指出:“间者,乡里范洁斋作《长编举要》。……又有眉山杨明叔者,纂成《长编纪事》,流传世间,本末粗为详备,同先世一书参错互见,后学者何其为幸耶!”(47)此间言及的杨明叔的《长编纪事》,即就是现今传世的杨仲良的《长编纪事本末》。此时成书的还有:李谌的《续通鉴长编分类》38卷,藏于家。(48)曾担任过李壁幕僚的郭叔谊撰成的《续通鉴长编增添纲目》20卷,藏于家。(49)李

挚友郑子辩在年幼时,其父授以《长编》,并告诉他说:“读是则知本朝之所以轶乎前代者”。于是郑子辨经过近三十年的精心研读,晚年依据仅存的1/3旧本《长编》,撰成了《续通鉴长编要略》,并刊刻行世。(46)时人吴泳称赞该书道:“《要略》宠贶博学甚多,风檐披读,帙简而纲宏,词约而事尽,用功深者其传必远,当于此书见之”。同时,吴泳还指出:“间者,乡里范洁斋作《长编举要》。……又有眉山杨明叔者,纂成《长编纪事》,流传世间,本末粗为详备,同先世一书参错互见,后学者何其为幸耶!”(47)此间言及的杨明叔的《长编纪事》,即就是现今传世的杨仲良的《长编纪事本末》。此时成书的还有:李谌的《续通鉴长编分类》38卷,藏于家。(48)曾担任过李壁幕僚的郭叔谊撰成的《续通鉴长编增添纲目》20卷,藏于家。(49)李 之友张洽撰成的《续通鉴长编事略》。(50)杨泰之撰成的《本朝长编类》。(51)以及陈傅良撰成的《建隆编》。(52)此外,赵希弁撰有《续资治通鉴长编补注》,以补诏敕奏篇等阙。(53)而参据《长编》成书者如有李

之友张洽撰成的《续通鉴长编事略》。(50)杨泰之撰成的《本朝长编类》。(51)以及陈傅良撰成的《建隆编》。(52)此外,赵希弁撰有《续资治通鉴长编补注》,以补诏敕奏篇等阙。(53)而参据《长编》成书者如有李 的《皇宋十朝纲要》25卷。又如陈均自幼“侍从祖丞相正献公(俊卿),获观国朝史录诸书及眉山李氏《续通鉴长编》,意酷嗜之,独患篇帙之繁,未易识其本末,则欲删烦撮要为一书,以便省阅”。随后他撰成《皇朝编年纲目备要》。该书“大纲本李氏,而其异同详略之际,则或参以他书。”(54)再如彭龟年撰成《内治圣鉴》20卷。他在光宗绍熙五年正月“进《内治圣鉴》疏”中就明确指出:该书“其目则略循《会要》之旧,其事则多本《长编》之书。”(55)此外,参用《长编》成书的还有徐自明的《宋宰辅编年录》等等。可见围绕《长编》从事改编或参据其成书的史著相当多,并且改编或参编者中不乏李焘故里之人,或者李焘父子的亲朋僚属。

的《皇宋十朝纲要》25卷。又如陈均自幼“侍从祖丞相正献公(俊卿),获观国朝史录诸书及眉山李氏《续通鉴长编》,意酷嗜之,独患篇帙之繁,未易识其本末,则欲删烦撮要为一书,以便省阅”。随后他撰成《皇朝编年纲目备要》。该书“大纲本李氏,而其异同详略之际,则或参以他书。”(54)再如彭龟年撰成《内治圣鉴》20卷。他在光宗绍熙五年正月“进《内治圣鉴》疏”中就明确指出:该书“其目则略循《会要》之旧,其事则多本《长编》之书。”(55)此外,参用《长编》成书的还有徐自明的《宋宰辅编年录》等等。可见围绕《长编》从事改编或参据其成书的史著相当多,并且改编或参编者中不乏李焘故里之人,或者李焘父子的亲朋僚属。

同样,李心传撰成详细记述南宋高宗朝史事的《建炎以来系年要录》200卷。同时,李心传还撰有《建炎以来朝野杂记》甲、乙集40卷。此书的内容大多被李心传用于《要录》之中,“盖与《建炎以来系年要录》互相经纬者也”(56)。对于《建炎以来朝野杂记》,梁太济先生考证得知:《续编两朝纲目备要》及刘时举的《续宋中兴编年资治通鉴》,乃至元人的《宋史全文》,均直接或间接地加以取材。(57)而对于《要录》,现今见于记载的就有:李心传弟子高斯得撰有《高宗系年要录纲目》,此当是高斯得将《要录》改编成了纲目体。其他如陆德舆在《宋宰辅编年录》卷首《序》中就指出;该书“本之《长编》、《系年录》”。可见徐自明在编撰《宋宰辅编年录》时,则明显参据了《要录》。在此通过对《建炎以来朝野杂记》和《要录》与以上这些史书关系的对比考察,我们不难相信,以详备见长的李心传著述成了它书改编或参据的重要史源。当然,一源多流现象还不止表现在南宋史家对二李巨著的改编参据方面,其他如南宋史家对《春秋》、两汉史等的多种形式的改编,同样属一源多流现象。

2.官私史籍的凭借互用

南宋史家在私撰史著时,往往由于自身只能接触到有限的史料,或者难以全面了解到事实真相,因此他们必须凭藉官方史籍完成自己的著述。同样,史官修史因存在许多弊端,为按时成书,他们时而会征取一些重要私著助修成史。正缘于此,南宋官、私史家在修史时,就形成了官私史籍的凭藉互用现象。

南宋时,私家所撰修的重要著述往往以官修史籍(如《日历》、《实录》、《国史》和《会要》等)作为最基本的取材依据。如李焘于孝宗隆兴元年首次进呈太祖朝《长编》时曾言:“每恨学士大夫各信所传,不考诸《实录》、正史,纷错难信”,于是他旨在“发愤讨论,使众说咸会于一。”(58)这表明李焘从最初编撰《长编》时起,便把官修的《实录》和《国史》等作为他成书的重要史料来源。同样,王称在编修《东都事略》时,则“特掇取五朝史传及四朝实录附传。”(59)即就是主要取材于北宋官修的《三朝国史》和《两朝国史》列传,以及神宗、哲宗、徽宗和钦宗四朝《实录》附传。此外,李心传私著《建炎以来系年要录》时,则“专以《日历》、《会要》为本”(60)。当然,私家私自著史,若不与官修史书及其观点保持一致,则常常会冒很大风险。如孝宗淳熙元年,何熙志“指《长编》记魏王食肥彘,语涉诬谤”,孝宗对此解释说:“此载皇宋事实,何害?”(61)可见在孝宗的有意袒护下,李焘才算躲过一难。正因为如此,许多重要的私修史著往往会指明其依据官史成书,或者完成后怕遇到风险,久藏不愿传出。如徐度的《国纪》就“不大行于世”。(62)以上情况足以表明;仅凭个人之力要完成纪事翔实、篇幅浩大并且禁忌颇密的当代史著述,就必须凭借官修史籍作为最基本的取材依据。(https://www.xing528.com)

不过,官修史籍虽有史料来源的原始性、丰富性和得到官方认可等诸多自身优势,但仍存在以下弊端:其一,皇帝干预。早在北宋太宗时,对于起居注的编修,史官就必须“每月先进御,后降付史馆。”(63)对于时政记,经参知政事李昉奏请,“以所修时政记,每月先奏御,后付所司。”(64)对于自北宋以来的诸朝《实录》,其间大多数经过重修,而每次重修,都与皇帝的直接干预分不开。其中最为突出的是《太祖实录》前后修过四次;而《神宗实录》共修过五次,其中绍兴年间的两次重修,则明显是在高宗直接授意下进行的。高宗甚至还说:“祖宗《实录》多有不必书者。谓之实录,盖纪其实,可为后世之法也。”(65)对于国史,李焘曾说:“盖修史先进呈帝纪,自淳化始。凡所以先进呈者,群臣笔削或有失当,因取决于圣裁,故号为进呈‘纪草’。”(66)对此,如真宗时王旦等编修《两朝国史》,“初成《纪》一卷,帝取观,录《纪》中十二余条付史馆改正。自此每一二卷皆先进草本,多所改易。”(67)由此可见,从初始编修的起居注、时政记,到最后成书的实录、国史,每一个环节都受到皇帝的层层干预,难怪南宋时人评论说:“史以宰相监修,固有所制而不得直笔也。又况人君自取而观之,为史官者安得而有实录哉!”(68)其二,史官修史之难。如北宋真宗咸平时重修《太祖实录》,参预其事的王禹偁因直书史事而被贬官黄州。对此,元人袁桷指出:“宋《太祖实录》旧有两本,一是李昉诸臣所为,太宗屡曾宣索,已有避忌。至真宗咸平再修,王禹偁直书其事,出为黄州。禹偁所著《建隆事》,足见深意。前《实录》无太宗扣马一段,后《录》增入,显是迎合。”(69)此是史官因直书史事而难以继续修史。又如哲宗元祐年间,陆佃参与编修《神宗实录》,曾“数与史官范祖禹、黄庭坚争辩,大要多是安石,为之晦隐。庭坚曰:‘如公言,盖佞史也。’佃曰:‘尽用君意,岂非谤书乎!’”(70)最后陆佃被排挤出了实录院。这是因为史官之间观点相异而难以共同修史。以上事例虽则多是北宋时的状况,至南宋时,由于权相专权,史官迁改极为频繁,史官修史之难则比北宋有过之而无不及。其三,史无专官或史官敷衍修史严重。李心传曾明确指出:“自真庙以来,史馆无专官”。他详列真宗至宁宗间史官专任者唯有三例:一是神宗任命曾巩以史馆修撰专修五朝史;二是孝宗任命李焘、洪迈修北宋后四朝史;三是宁宗任命傅伯寿、陆游修《高宗正史》和孝宗、光宗《实录》。(71)这表明在长达二百年的时间里,虽然修史甚多,史官甚众,而专任史职者唯此几人,足见史无专官实为宋代较为普遍的现象。也正是由于史无专官,史官更替频繁,相应地出现了史官往往敷衍修史的状况。对此,有过多次修史经历的陆游指出:“史院吏有窃议史官者,曰:‘史官笔削有定本,个个一样。’或问:‘何也?’曰:‘将吏人编出《日历》中臣僚上言字涂去上字,其后奉圣旨依字亦涂去,而从旁注从之二字,即一日笔削了矣!’”(72)可见该现象在南宋甚为突出。

总之,以上修史缺陷不仅严重影响到官方史书的成书,而且会造成修史质量严重下降。为此,史官往往为按时完成修史任务,于是尽力访求重要的私著以助修国史。宁宗嘉泰三年,资政殿学士傅伯寿言:“窃惟国史虽据金匮石室之藏,然天下散失旧闻,亦不可不网罗也。中兴以来,修《徽宗实录》则采《元符诏旨》,修《四朝国史》则采《续资治通鉴》及《东都事略》。今孝宗、光宗《实录》已成,将修《三朝正史》,自建炎丁未至于绍熙甲寅,六十八年,典册所书固已灿然,其间岂无登载漏脱、传闻异同之患?凡事有旧记述,可不广取而参考乎?今史馆所收《三朝北盟会编》、《中兴遗史》、《中兴小历》三书,恐如此之类尚多有之,臣以为宜发明诏,广加求访”。朝廷从其请。(73)可见朝廷是完全认可这种以私著助修官史做法的。具体而论,对于李焘的《长编》,“宰执奏《正史》(按指《四朝国史》)颇采李焘《长编》”(74)。李焘自己亦曾上疏说:“乞特许臣专意讨论徽宗一朝事迹,纂述《长编》。《长编》既具,即可助成《正史》。”朝廷从之。(75)洪迈亦认为:《四朝国史》诸志,“多出李焘之手”(76)。其中“《地理》一志,全出李焘之手。余多采《续通鉴》。”(77)由此可见,《长编》被《四朝国史》多所参用,则是不争的事实。同时,对于《东都事略》而言,洪迈在《四朝国史》成书之后的淳熙十四年三月,奏乞朝廷给予王称和龚敦颐推恩时言:“王称之父赏,在绍兴中亦为实录修撰。称承其绪余,刻意史学,断自太祖至于钦宗,上下九朝,为《东都事略》一百三十卷。……皆信而有证,可以据依。臣之成书,实于二者有赖。”(78)李心传亦云:“仁父修《四朝列传》垂就而卒,上命景庐续成之。景庐笔削旧史,乃无完篇,盖素不相乐也。于是上促进书甚急,而新书未毕,王称季平以《东都事略》来献,遂取用焉。”(79)可见《四朝国史》亦多参用了《东都事略》。另外,对于《中兴四朝国史》参用重要私著的状况,除以上傅伯寿所言及的《三朝北盟会编》、《中兴遗史》和《中兴小历》之外,对于李心传的《建炎以来系年要录》,据现今学者考证:“嘉定元年李心传在对其传世之作《系年要录》最后定稿时,对原稿中的不确或不妥之处所作的增订,其成果在《中兴四朝志》中大体上亦有所反映。”(80)由此可知,《中兴四朝国史》亦参用过《要录》。

总而言之,南宋重要私著在编修时往往以官修史籍作为最基本的取材依据。同时,官方亦往往参用重要的私著来助修国史。这种官私著述相互利用对方作为史源而成书的状况,尤其在南宋当代史编修过程中表现得极为突出,这也是南宋史学之所以兴盛的重要原因之一。

3.私著凭依私材成书

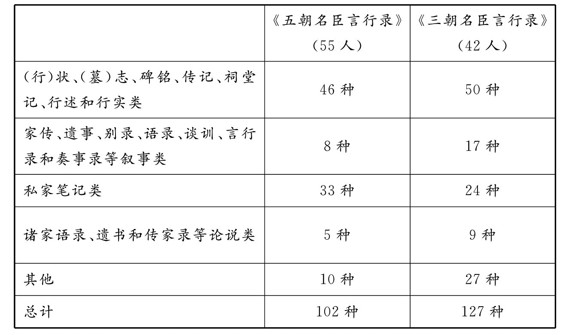

南宋时,繁富的私家史源为私人选材著书提供了颇为便利的条件。其中比较突出的如朱熹在编修《八朝名臣言行录》时,就注明依据了行状、碑志、家传、言行录、语录和诸家笔记等诸多私家著述。为说明问题,现具体列表如下:

表2-1 《八朝名臣言行录》引用私著一览表

如表所示,朱熹运用碑铭、志状和传记行实类最多,有时甚至还出现某名臣事迹全用碑铭、志状的现象。如《五朝名臣言行录》卷八之四“王尧臣”事迹中,朱熹只运用了欧阳修所撰的王氏墓志;《三朝名臣言行录》卷十之四“彭汝砺”事迹和同书卷十一之二“王存”事迹,朱熹亦仅选取其墓志。对于诸名臣家传、遗事和别录等类,朱熹虽多次加以运用,但有时亦采取了审慎态度。如《三朝名臣言行录》卷一之一“韩琦”事迹中,朱熹虽多次运用王岩叟所编的《魏公别录》以编修正文,但在其末尾,却附有孝宗淳熙五年晁子阖以国史印证李焘在《长编》中指明《魏公别录》记事舛误之事,可见朱熹并不轻信盲从私家记载。同时,朱熹在选取私家笔记等内容时,时而还采用“不虚美,不隐恶”以及存异考辨的做法,以便体现他的修史原则。如他在编修《五朝名臣言行录》卷九之五“孔道辅”事迹时,正文依据司马光《涑水记闻》记述“吕夷简密劝上废郭后”事,注文中又进而说明:“公孙中书舍人本中尝言:‘温公《日录》、《涑水记闻》多出洛中人家子弟增加之伪,如郭后之废,当时论者止以为文靖不合不力争,及罢诸谏官为不美尔。然后来范蜀公、刘原父、吕缙叔皆不以文靖为非,盖知郭后之废,不为无罪,文靖知不可力争而遂已也。’若如此记所言,则是大奸大恶,罪不容诛。当时公议分明,岂容但已乎?”显然,朱熹对吕本中认为《涑水记闻》有增伪,以及吕夷简在仁宗废郭后之事上仅是“不力争”之言论并不赞同。对于此事,《朱子语类》又记述道:“《涑水记闻》,吕家子弟力辨,以为非温公书(原注:盖其中有记吕文靖公数事,如杀郭后事等)。某尝见范太史之孙某说,亲收得温公手写稿本,安得为非温公书?某编《八朝言行录》,吕伯恭兄弟亦来辨。为子孙者只得分雪,然必欲天下之人从己,则不能也。”(81)按:吕祖谦与朱熹交情甚笃,但在朱熹编选吕氏前辈行事时,朱熹则能坚持己见,做到“据实直书”。又如朱熹在编修《三朝名臣言行录》卷四之一“蔡襄”事迹时,其末云:“襄性忮刻,用刑残酷。知泉州时,尝以权母丧不在式假,通判黄泪摄州事,与晋江令章拱之置酒作乐,襄阴怒之,即捃拱之事,械送狱,拱之坐是除名窜流。其弟望之累诣阙讼冤,久之,乃得雪。朝廷不直其所为,而士亦以此少之”。此事在欧阳修所撰蔡氏墓志、《东都事略》卷75蔡氏本传,以及《宋史》卷320本传中均无记载。再如在《五朝名臣言行录》卷九之六“尹洙”事迹中,朱熹对尹洙卒之事,不仅以欧阳修所撰尹氏墓志作正文,而且以范仲淹作的《师鲁文集序》和《涑水记闻》作附注,随后还指出:“按《涑水记闻》所载如此,与范、欧二公所记已不同,而沈氏《笔谈》所记尤诡异,今不复载。”可见对于诸家记载的尹洙卒事,朱熹旨在存异考辨。此外,朱熹还征引诸如《元城语录》、《龟山语录》和《程氏遗书》等中的论说以品评诸名臣。如在《三朝名臣言行录》卷十三“范祖禹”事迹之末,就引用《元城谭录》所记:“公曰:‘范纯夫其问学修身固好,若造理与立事则未在,盖气质弱于刘道原”。凡此等等,均说明朱熹在编修《八朝名臣言行录》时,不仅选取了多种私家材料作为取材依据,而且在依据这些材料编修《八朝名臣言行录》时,还坚持据实、存异和考辨,从而使其著述给人以可信感。

另据邓广铭、刘浦江二先生研究得知;《三朝北盟会编》完全依据私家著述编修成书(82)。该结论是否完全准确,目前尚存异议,但该书多凭依私家著述编修成书,则是不争的事实。对于该书取材,陈乐素先生归纳如下:①诸家之说;②诏、敕、制、诰;③书、疏、奏、议;④记传、行实、碑、志;⑤其他文集、杂著。(83)其中除诏敕制诰等属于原始文书之外,作者徐梦莘在该书中指明引用的私家著述多达200余种,并且徐梦莘在《自序》中谈及其编修原则时说:“其辞则因元本之旧,其事则集诸家之说。不敢私为去取,不敢妄立褒贬”。由此可知徐梦莘多保存着史料原貌。其中在徐梦莘注明征引的诸多私著中,赵甡之的《中兴遗史》被征引次数最多,达140余段。其主要原因是该书“大抵记军中事为详,而朝政则甚略。意必当时游士往来边陲、出入幕府者之所为。”(84)可见赵书的内容正合乎旨在反映宋金通和用兵状况的《三朝北盟会编》的编修宗旨。同样,如张汇的《金虏节要》,因其为“陷虏人所上也。记金人初内侮,止绍兴十年,共十六年事,颇详实。”(85)亦被征引达44次。由此可见,徐梦莘征引直接记载宋金通和用兵的诸家私著史料,更能增强《三朝北盟会编》在史料方面的原始性和真实性。同时,徐梦莘还大量征引了时人的书疏奏议。由于该类材料最能直观地反映作者当时的真实想法,因而有不可低估的参考价值。其中在徐梦莘所征引的该类材料当中,颇具代表性的如征引李纲的奏疏达17次,赵子嵩的奏状达14次,孙觌奏札达11次,张邦昌的“与金人元帅书”等达11次,以及宗泽奏札达8次。此外,他还征引臣僚论张浚奏疏达8次之多。(86)我们从以上此类事例中不难看出;徐梦莘多加选用的是在两宋之交事关政局重大变动的诸人奏疏,故其言论极为珍贵。另外,在对行实、碑志类史籍的引用方面,徐梦莘征引最多的是朱熹撰写的《张浚行状》,共达16次。总之,通过如此广泛的取材,应该说徐梦莘达到了“自成一家之书,以补史官之阙”的著述目的。清四库馆臣高度评论说:“要其博赡淹通,南宋诸野史中,自李心传《系年要录》以外,未有能过之者,固不以繁芜病矣。”(87)

总体而言;以上三种史著成书方式,不仅是多数南宋重要史著成书状况的真实反映,而且表明南宋在历史编纂学方面,治史者能够充分利用丰富的官、私史源,编撰成多种史著,甚至其中一些篇帙还极为浩繁,这些成书方式无疑有力地促进了南宋史学的迅猛发展。不过,在这众多的成书方式中,我们必须清楚地看到:“官私史源凭藉互用”这种最被朝廷认可和被经常运用的成书方式,在修史宗旨和主体看法上,往往表现为官方的观点支配着私家著述;而与官方观点大体保持一致的私家著述,又常常被史官编进了官修史书。同时,对于“一源多流”和“私著凭依私材”两种成书方式来说,其间亦大多体现着官方的政策导向,否则其书就难以广泛流传,甚至还会遭到朝廷查禁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。