一、云阳涂氏的履历

1.涂功亮与涂开盛

涂氏的先世在元末即14世纪中期自江西南昌移民湖北崇阳县,又于明初洪武三年(1370)移民蒲圻县。到了清代中期,涂氏一族由于族人的增加以致土地不足,渐渐陷入困境。在作为云阳涂氏之先的涂功亮传中写道:

食指繁、地窄,岁获不足事蓄瞻。于是仲父元起先徙蜀,季弟弘季徙潜江。(功亮)公以乾隆二年携子开盛入四川。

——《云阳涂氏族谱》卷十九

百般无奈的涂氏一族为了突破困境,选择了移民。这个时期,许多族人陆陆续续地沿着连接湖北与四川的运输渠道徙往西部(叔父元起徙四川,末弟弘季徙湖北潜江县),总之目标都是长江上游。涂氏一族的这种活动轨迹,与同时代潮流——明代的江西移民开始开发湖广,至清代湖广的开发终结,以及以人口过剩作为主因的清代中期的人口流动完全吻合。

云阳县虽然也没有逃脱由于明末的农民战争带来的荒废的命运,但涂功亮初次于乾隆初年来到云阳县时,这里已有土著民及先来的移民进行了第一轮的开发。因此涂功亮在云阳要获得土地(定居的第一步),绝不是那么容易的事。在滞留云阳县的几年后,涂功亮打算购买彭溪流域山中老龙坪的土地。但是他预备的资金,不过是卖方出价的一半多,于是只好求助于在小江市(双江镇)从事商业活动的同族涂开宁。《云阳涂氏族谱·功亮公传》中说:“族子开宁先来云阳小江市营商,往之,不获贷。”是开宁拒绝了他的要求,还是他没有去找开宁筹款,这些都不是很清楚,但结果是,功亮没有付土地款,而与卖方约好回湖北老家去筹措资金,便带着儿子开盛返回了蒲圻县。功亮在蒲圻县病没之后,儿子开盛于乾隆二十二年(1757)再次来到云阳县,时年37岁:

公讳开盛,年十七从功亮公入蜀云阳,度地于老龙坪。既为贸矣,赀不足,随父返蒲圻县措之。未几,父卒。……以乾隆二十二年,携妻子徙云阳。鬻田者谓,迁延且十年,地价数倍曩时。不肯如所署约。直于官,得取其半焉,于是定居老龙坪,率三子披荆斩棘,辟良田数十顷。……配芮孺人,生子三。公年七十一,倦于家政,以积产分三子。懋龙居老龙坪,懋虎居石板溪,懋麟居磐石城。女二,长适周则 ,次适王光荣。公卒,葬老龙坪。宅前芮氏、周氏、王氏并余氏,皆旧戚也。公入蜀,约与俱,咸家云阳北乡,世为甥舅。其子孙亦各以耕读世其家云。

,次适王光荣。公卒,葬老龙坪。宅前芮氏、周氏、王氏并余氏,皆旧戚也。公入蜀,约与俱,咸家云阳北乡,世为甥舅。其子孙亦各以耕读世其家云。

——《云阳涂氏族谱》卷十九

这个时候,已经过去十年的地价,较之当年已升值了数倍。开盛与卖方协商未果,终经官方调解,仅得到一半的土地。于是他与懋龙、懋虎、懋麟三个儿子一起开荒,到乾隆五十七年(1791)分家时,不仅在老龙坪,在石板溪、磐石城也都拥有了土地。

经过出生于乾隆年间的开盛的运作,涂氏打下了最初的发展基础。其中应予铭记的是,在乾隆五十四年(1789)从土著大姓潭氏手中购得在战乱时可以保护家族的山寨——磐石城。磐石城位于云阳县西部大镇双江镇东高耸的岩石山上。这是一处山顶平坦而四周是断崖壁立的险要之地。在其南麓是被称之为“寨坝”的广阔平原,可望见长江对岸的磐石镇,地理条件极为优越。在川东地区,“坪”的意思是山上的平地,“坝”的意思是山脚部沿河的低平地。乾隆末年,涂氏完成了自老龙坪向磐石城、寨坝——无论对农耕还是对商业活动都更具有利条件的沿河低平地带发展。随着经营中心的转移,家族也聚居于这一带。

下面对移民之初的涂开盛一家的通婚关系作一简要叙述。开盛的妻子姓芮,《云阳涂氏族谱》中有传:

芮太夫人传。……氏芮,湖北蒲圻人,世业农,与吾涂氏居县西乡,累代姻娅。父讳永圣,与翁功亮公情好尤笃。……功亮公与永圣公相继卒,服阕,太夫人从怀安公(开盛)徙云阳。兄正朋携眷随之。既抵老龙坪,耕凿饮食与共。越十年,为正朋置天地观田宅,始别居。

——《云阳涂氏族谱》卷十九

芮氏一族与涂功亮、开盛父子一样,原居蒲圻县西乡,两家族缔结了世为婚姻的关系。乾隆二十二年(1757),涂开盛携芮夫人徙往云阳县时,芮夫人之兄芮正朋也带着家族随同前往。芮正朋一家居住老龙坪的十多年间,与涂开盛一家一同开垦耕作、共饮食,后来,开盛迁居为芮家所购天地观的土地。以上,在移民初期与涂氏一起活动的芮氏的情况就很清楚了。但这个时期与涂氏在一起的恐怕并非只有芮氏。我们记得,涂开盛一家与“宅前”的芮氏、周氏、王氏、余氏都是“旧戚”——即涂氏在蒲圻县西乡居住时缔结了通婚关系。在涂开盛移民四川时,更与他们相约“一起在云阳北乡安家,结为世代婚姻(世为甥舅)”。周氏、王氏、余氏等也随涂氏自蒲圻县西乡地区来到云阳县,聚居于老龙坪。此后可能是芮氏等各自购买了自己的土地而分散居住了。关于周氏,资料中极为简单的记叙,透露了其中的一些蛛丝马迹。在嫁给涂慧龙的孙子大发的周夫人的传记中写道:

孺人周氏,宗模公女,先世湖北蒲圻人,以婚姻故,与涂氏始迁祖怀宁公(开盛) 同舟入川,占籍云阳北乡。……孺人生而明敏,御六公(涂懋龙)过其家,见而奇之,为其孙大发委禽焉。

——《云阳涂氏族谱》卷十九

周氏家族在蒲圻县时与涂氏有通婚关系,因此与涂开盛一起溯江而上。当然,周氏在移民初期与涂氏结为密切的关系,是毫无疑义的。开盛的长子懋龙在顺便去周家的时候,发现周宗模的女儿非常聪明,于是就约定了周女和自己的孙子大发的婚姻。

通过以上的考察,可以对涂氏定居过程的最初阶段作如下的描述。涂氏的迁徙并非始于独自一家,而是与蒲圻县西乡地区结有婚姻关系的几家宗族一起(或者在较短的时期里先后)来到云阳县。也就是说,“移民”这个长期战略,是由以析出地的通婚关系为纽带形成的松散集团中的各家(涂氏、芮氏、周氏、王氏、余氏)共同决定的。他们这一群人在初期聚居于老龙坪附近,后来则陆续分散到周边地区,分别走向形成“宗族”之路。定居初期阶段的通婚关系,在该集团中也得到了反映。涂开盛有两个女儿,其中长女嫁给了周则 ,次女嫁给了王光荣。不过,涂氏的通婚关系并没有仅限于此,而是在不久之后就有了新的开拓。在下一节中,将对涂氏通婚关系的变化进行探讨。

,次女嫁给了王光荣。不过,涂氏的通婚关系并没有仅限于此,而是在不久之后就有了新的开拓。在下一节中,将对涂氏通婚关系的变化进行探讨。

2.懋字辈至德字辈

涂开盛的长子懋龙于乾隆二十年(1755)出生在蒲圻县西公塘,随父母来到云阳县,卒于嘉庆二十二年(1817),享年62岁。懋龙在世时的嘉庆元年,三省交界地带被卷入白莲教造反的漩涡之中。这时涂氏召集戚族等据守磐石城,度过了定居以来所面临的最大危机。此后,涂氏通过开垦土地、买卖贸易(“懋迁”),逐步地使得资产膨胀起来。然而,涂氏在双江镇地区赢得作为“大姓”的不可摇撼的稳固地位,则是在懋龙的儿子德政、德明等德字辈以后。懋龙的长子德政早夭,出生于乾隆五十年(1785)的次子德明,在同治五年(1866)81岁时去世。其间作为一族之长,他把涂氏引向更加繁荣昌盛的阶段。而且在涂氏一族中,他是第一个获得“监生”身份的人。道光十五年(1835),在德明的大力推动下,涂氏在磐石城的山上建立了宗祠。

公讳德明,字庆元,御六公(懋龙)季子也。……家业愈益饶裕,岁出入逾巨万,仓庾填溢,时虞陈朽。唐坊者濒大江,密迩盘沱(后来的磐石镇)、小江(后来的双江镇)诸市,远达渝(重庆)、汉(汉口),公乃时时居之,以利于钱谷敛放也。公农商并用,时其有无而懋迁之,岁获羡余无算。至是,由租入百余石,渐益至千余石。公以入蜀三世,胼胝不遑,一未归返蒲圻省墓。又谱牒阙然,深惧先绪(祖先的功业)坠替,无以垂后昆。爰还鄂(湖北),行抵汉口,适同县某某两姓回籍。(某某两姓的)族人觊其多财,百端婪索无餍,则留难、 困辱至复无人状,皆戒公勿往,谓无裨于事,且重累。公乃废然而返,倡议建宗祠于磐石城。各房醵金,多寡有差,公独任其强半,鸠工饬材,率躬自董督。逾数年落成……嗣延聘耆儒,缵修宗谱。

——《云阳涂氏族谱》卷十九(https://www.xing528.com)

这里所引德明的传记,讲述了涂氏的经营情况及建立宗祠的过程。首先讨论一下涂氏的经营情况。德明通过购买土地与贸易活动的兼营(“农商并用”),增加了财富。他的经营大手笔,是在双江镇之东濒临长江、具备绝好地理条件的“唐坊”购置了土地(参阅云阳县地图),作为交易活动的据点。他不失时机地“敛”(集聚)、“放”(卖出)钱谷并进行隔地贸易。就是说,他的贸易活动的主要内容是米谷买卖的投机。如果这种经营方式能够奏效,那么当时这个地区的情况是怎样的呢?在此可对包括云阳县在内的川东地区地域经济的构成作一宏观把握,并对作为经济中心媒介的双江镇的流通内容、取向以及与周边各地域的联系等进行定位。

正如在第一章中所述的那样,清代至民国时期,一直从四川往湖北输送米谷,湖广方面则以手工业产品(棉布)作为等价物,通过长江运到四川。四川方面以重庆为中心,湖广方面以汉口为中心,长江将这两个端点连接起来,发挥了运输渠道的职能。位于四川的云阳县地域经济,也作为运输渠道一端的基础部分融入其中。在清代,以云阳县为首的川东各地一直向湖广输出米谷。这个时期自川东内地产米区集中上来的米谷,经过主渠道长江进入分支渠道(深入地域内部的毛细管)。承担这一任务的是流经云阳县北部的汤溪、彭溪两条河流。该地的主要产米地是点缀于汤溪、彭溪流域的“坝”,以及彭溪上游广阔的开县平原地区。尤其是开县至嘉庆末年在沿彭溪流域开垦的规模达“数百顷”的水田地带,被誉为夔州府第一产米区。[1]以上地区生产出来的米谷,向汤溪、彭溪这两个通道集中。汤溪流经南溪镇米市,彭溪流经双江镇米市,汇合于运往长江下游地区的主渠道之中。拥有云阳县最大的米市、因而以“小汉口”扬名的双江镇,[2]在水运通道的后面,它拥有川东地区排名首位的开县产米区。由此输送的米谷,成为地域经济与长江这个主要流通渠道之间最为重要的媒介。在这种背景下,云阳涂氏傍着“小汉口”双江镇筑下了经营据点。德明一生中数次前往湖北,[3]是否都与异地贸易(大量集聚米谷后出售)有关呢?由德明打下基础的基业,后来由其子孙世代继承下来。现在大字辈、起字辈中各举一例如下:

(1)涂大发——弱冠弃儒,懋迁湖南北,每年都有所收益。[4]

(2)涂起宇——同治年间,长江泛滥,唐坊的居宅大受其害。念及唐坊滨临长江而近市,利于钱谷的操纵,不能放弃此地,因此修建了居宅。[5]

下面来看一下德明建立宗祠的原由。为与留在故乡蒲圻县的族人取得联系,德明前往汉口。在汉口,自同是回乡访问的“某某两姓”那里听到了一些话,使他打消了回乡的念头。“两姓”说,回到故乡之后,艳羡其富有的族人来索取财物,结果被好一顿搜刮,因此劝说德明还是不回去为好。于是德明悄然返回了云阳县,开始就建立宗祠一事征求族人的意见,同时产生了这样一个念头:以耸立于磐石城山巅之上的宗祠,来象征一个新氏族——云阳涂氏的历史。

这时参与宗祠建立工作的不仅有开盛支派下的族人,还有涂开宁(在涂功亮、开盛父子之前到达双江镇从事商业活动)的孙子涂德仁,这在前面已经谈到过。

德仁的祖父开宁出身于蒲圻县向家湾,于雍正年间来到双江镇,从事商业活动。德明的曾祖父功亮早在乾隆年间就知道开宁在云阳谋生,但他们的关系正如功亮向开宁筹措购买土地所需资金而无结果所显示的那样,决不会是很亲密的。在析出地分属向家湾和西公塘,并以居住地为中心结成各自的社会关系的开宁支派和开盛支派,在定居地云阳县确认彼此为同族,开始考虑同族的结合。换句话说,开宁支派和开盛支派整合成的“云阳涂氏”这种宗族结合,可以说是在定居地新发展的社会关系。由德明编纂的族谱,上溯开宁、开盛的血统之源,确认两族出于同根而为“同族”。涂氏的氏族结合,始于编纂族谱,到道光十五年(1835)合建宗祠,这种社会关系就正式确定下来了。 自此,宗族“云阳涂氏”的移民就完成了。

3.大字辈以下

涂氏的辈份自德字以下为大字辈、起字辈、宗字辈、传字辈、勋字辈、方字辈。民国十九年(1930)编纂《云阳涂氏族谱》时,开盛的长子懋龙支系中的方字辈出生了。经过清代至辛亥革命的动乱,进入民国,涂氏一路顺畅地传宗接代,宗族的影响范围不断扩大,并作为地域中最有势力的“绅粮”一族而举足轻重。但是在这个过程之中,其内部也在同时发生着剧烈的变化。清末以来,涂氏各房中最强盛的是德明以及其兄德政的子孙。属于德明、德政世系的集团,因德明、德政等6个男性而被称之为“六大房”。涂氏各房所拥有的土地,到了清末,陆续集中于“六大房”的名下,其他各房不可避免地零落下去。尤其是传承开盛的次子懋虎世系的德修房,竟然落魄为佃农。不过,自德华房在光绪二十九年(1903)出了一个举人涂起敦(字凤书,德华孙)之后,起敦一家就可以与“六大房”一起,享受涂氏的繁荣了。民国十九年编纂族谱之举,也是由起敦与“六大房”的人共同参与的。[6]

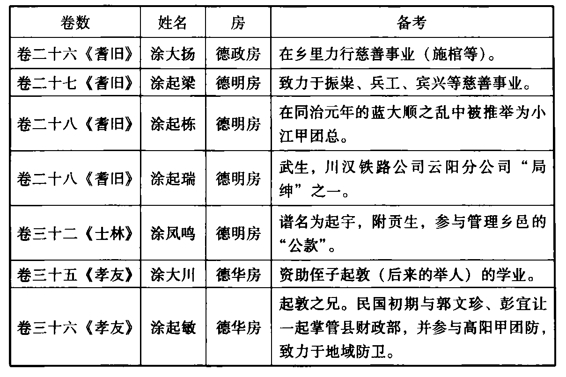

由起敦写有序文的民国《云阳县志》中,收入了以开盛、德明为首的涂氏9位族人的传记。这个数字,是同一宗族收入列传中人数最多的。其中除了开盛、德明之外,其余7人都是“六大房”的人和起敦的近亲。辛亥革命前后,地域社会的状况与大姓涂氏的动向,西川正夫已在《四川省云阳县杂记——清末民国初期的乡绅》[7]中谈及,要想进一步了解这方面的内容,可参阅其论文。在此将收入民国《云阳县志》的涂氏大字辈、起字辈7位族人的传记内容,在表5中作了简要介绍,这将有助于大致了解在辛亥革命前后涂氏的活动情况。[8]

表5 收入民国《云阳县志》列传中的涂氏族人

清末,发生了以太平天国为代表的无数次农民造反运动,导致清朝统治体系的动摇,渐渐地使得地方政府不得不依赖于地方有势力的大姓。另一方面,有势力的大姓在地方财政(“公款”)、军事(“团防”)等州县行政中的发言权也得到强化。在这种情况下,四川地域社会中有势力的大姓(“绅粮”)聚合于一起,接受州县政府的委托而操持一部分行政事务(尤其是附加税的征收、地区的防卫等),这种补充机构就产生了。这就是所谓的“公局”。担任“公局”职务的有势力者,被称之为“局绅”。

再回过头来看看涂氏的活动。担任“小江甲团总”的涂起栋、参与管理乡邑“公款”的涂起宇、担任川汉铁路公司云阳分公司“局绅”的涂起瑞等人,全都成为参与地方行政的“局绅”。在移民宗族涂氏所编织的多样化的社会关系中,从某种意义上说,自德字辈开始,出现了一些对垂直管理的公权力的参与迹象。而到了“六大房”的起字辈,则以“局绅”的身份,打开了通向公权力的通道。

4.展望——课题的确认

以上,概述了云阳涂氏的履历。如果以其经营的实质来看,其身份应是大地主——米商;如果根据其社会意向来看,则显示出作为“局绅”参与地方行政的地域精英的轨迹。下面应予以揭示的是,涂氏在取得令人瞩目的成功的同时,是如何在地域社会内部组织能保证并维持其成功的社会关系的。这里要注意的是两个方面。

涂氏所进行的米谷的投机买卖(所谓“囤积居奇”),是其致富的主要且有效的手段。但是即便囤积了米谷,如果选择时机和销售渠道不当的话,要获得高收益也是不容易的。清代在中国历史上是一个异地商品交易高度成熟的时期,但与之相应的运输、信息等的网络还远远没有成熟。在这种条件之下,像米谷这种流动性差而且不适宜长期保存的商品,要获得持续的高额利润,绝不是那么容易的事。在清代,追逐着商品的流向而流动的移民,通常在定居之后仍然兼营着商业。他们是如何克服这种困难(运输、信息网络的不成熟),并采取了哪些应对措施了呢?这个问题的答案,在第一章中已经论及,即由同乡帮垄断特定商品。下面是有关福建帮的一个例子:

卢牟,字晋三,原籍福建汀州。道光中,随父来县……兼营盐、糖两店,大有所蓄。……牟性开敏弘绰,广交游,上达嘉(州)、渝及资(州)、 内(江)诸县,盐、糖两业,皆有乡人交易,声气呼应,利率自倍。

——民国《云阳县志》卷二十六《士女》

四川的砂糖、烟草交易,由福建出身的移民垄断,因而能够通过彼此的联络获得高额利润。由特定的同乡组织独揽特定商品或特定行业的情况,在旧中国是普遍存在的现象。清代中期以后,在“商品”和“人”的流动持续而广泛的长江上游的移民社会,这种模式加速形成,成为一种普遍的存在。这种同乡组织和商品流通的关系,呈现出由在地域内部的同乡组织中一部分移民地主——商人垄断的现象,不过是其中一个侧面;而在另一面,这种模式可以说是在当时的社会条件下,在某种程度上起到了推动商品流通的作用。而其本身,即同乡——同业组织的实质,是成熟的商品经济与不成熟的运输、信息网络的不相称为前提,是一种在广阔的区域之中为补充后者而在流通网络中自生的私人性质的社会关系。这种贯穿并超越地域的同乡社会关系的指向,是作用于移民社会的强烈的磁场。在这种情况之下,涂氏宗族集团也有可能为有利于向长江下游运送米谷,而与具有相似经营模式的同乡(湖广出身的米商)缔结社会关系。

在与经营相应的另一个方面,即参与地方行政,也并非涂氏集团独力就能获得成功的。可以说这是由和涂氏一起聚合于公局的有势力的大姓的联合体——宗族联合带来的成果。稳定的社会关系——形成走向公权力的上升通道,使影响力达到更远的话,必须有更为广阔、坚实的基础。要维持走向公权力的通道,涂氏必须增强在地域社会中的威信。但是另一方面,在与公权力直接面对时,伴随着强大的压力的同时,还意味着要承担行政方面的成本(比如担负行政费用)。即便考虑到与公权力相抗衡,以稳妥地保护已获得的成果,立足于私人的聚合——宗族联合这个“基础”之上也是必要的。

对于由德字辈完成的“宗族”这种社会关系形态的涂氏来说,下一步是通过宗族在地域社会形成横向的社会关系网。换言之,就是把移民之初打通的渠道,与新的有势力的宗族相接,形成宗族联合,还须兼顾经营战略和政治战略这两个方面。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。