交河故城佛教遗址的调查与研究

交河故城佛教遗址的调查与研究[1]

交河故城位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市区西面约10公里的雅尔乃孜沟台地上,《汉书·西域传》记载“车师前国,王治交河城,河水分流绕城下,故号交河”。围绕故城的河床宽约100米,崖岸峭立,高约30米。每当洪水季节,洋洋大水从博格达峰南麓涌下,汹涌浩荡。这里地控天山南北要道,土地又肥沃,适于耕种。台岛南北长约1 650米,最宽处约300米,建筑群主要在台岛的南部和中部,长约1 000米。从南端到东北佛寺为市区,以北是墓葬区。

1994年,为配合联合国教科文组织、日本政府、中国国家文物局的合作项目——中国吐鲁番交河故城保护维修工程的实施,新疆维吾尔自治区文化厅组织专业人员对交河故城的佛教遗址进行了初步调查。按照现存遗址的特点,将市区分为南城区、官署区、城东区、城西区、寺庙区和北部区六个区域。

这座地势险要、保存完好的故城遗址,早在19世纪末,就引起俄、德、英、日等国“探险”和“考古”学者的注意,他们纷至沓来,到这里考察,测绘,挖掘,并拿走了一批文物。俄国人克列门茨和英人斯坦因等都测绘了平面图。[2]我国考古学者也多次对交河进行了调查,测绘,并发表了实测图。[3]我们这次调查是沿着故城内现存建筑遗址,尤其是曲坊遗址的分布区域,逐区逐片地依次进行的。对一座古城的佛教遗址进行全面系统的考察,对我们来讲还是第一次,因而也可以说是尝试性的。

通过调查我们了解到,交河故城内现存的佛教建筑遗址有52处。除了过去对交河故城佛教遗址调查和发掘的9处外,我们这次重点调查了43处。经初步分析,这些遗址可分为寺院、佛殿(堂)、佛坛、佛塔四类,并对它们的分布、各自形制特点以及与故城其他建筑的关系等都有了一些认识。

现存的佛教遗址

(一)过去调查和发掘过的遗址

交河故城最重要的佛教建筑遗址主要集中在寺庙区。该区位于全城的北面,中心大道从南门直达该区。这里地势较高,建筑雄伟。这些遗址主要有:中央大塔、大佛寺、东北佛寺、西北小寺和塔林等。1956年,新疆第一期考古专业人员训练班对这一区域进行了调查、测绘,并在西崖发掘了一座佛寺。1993年以来,又重点发掘了西北佛寺、城东区2号居民区的家庭佛坛和城北区一座寺院现存的地下部分。这些遗址不属于我们这次调查的重点,但为了叙述方便和便于全面了解交河故城的佛教建筑起见,作一简单介绍。

1.中央大塔

耸立于从南门北向的中心大道北端,接近全台地的中心区,东、西两侧都有道路可通至塔后的大佛寺。

该塔从原生土高台中挖出,坐北面南。现存月台、基座和夯土板筑的塔身,塔顶早已塌毁。现通高20米,总建筑面积为305.23平方米。

塔前的月台高于大道路面约2米,面阔约14.5米,进深7米。昔日的踏步已经不见了,仅在塔基南侧下方堆积着一些土块。

塔基残高3米、东西长14.5米、南北长14.05米。塔身为单层,呈中空状。四周的回廊分别宽为:南侧1.95米、东西侧均为1.8米、北侧1.7米。塔身四壁仅存两层板筑夯土层,每层高约1米,以上均已塌毁。塔内的结构与殿堂相同:面阔为7.45米、进深4.45米,面积共33.15平方米。前壁中央开门,门宽3.1米。正(后)壁和左、右侧壁前均凿一台座,残存改建的痕迹。台座残高约0.65米,边长正壁前的为3.2×2米,左侧壁前的为1.95×1.28米,右侧壁前的为2.1×1.28米。看来,原台座上都立有佛像,应为三佛像。但原有的塑像早已不知去向,连立像的痕迹也没有了。

1978年和1982年,吐鲁番地区文物保护管理所曾用土坯对其残损部分进行了填充加固。

2.大佛寺

大佛寺为全城的中心,位于中央大塔后(北)面、稍偏西的地方,建筑宏伟,主殿高大,房屋较多,是全城最大的佛寺,交河故城的佛教中心。

寺院坐北面南,门开在南面。南北长88米、东西宽59米,总面积5 192平方米。寺院前面有两座对峙的方形土台基,其中西侧的一座比较清晰,东侧的模糊可辨,可能是塔的遗迹。

寺院的殿基和部分院墙、殿墙都从原生土中挖出。

主殿位于后侧中央,殿门面南,殿基平面呈凸字形,前有踏步,接着是月台。主殿中央凿一方形塔柱,塔柱的四面及上方均开龛,龛内残存佛塑像痕迹。主殿外壁左、右侧与寺墙之间构筑有小室。

寺院内,在主殿的前面东侧挖一水井,相对的西侧也有一小台基。靠近院门处也有两座相对的小台基。沿着寺院的东、西、南三侧都有庑廊和建筑遗址。这些建筑的门都开向院内,只有东侧的门开在东壁,与寺墙外东侧的建筑相通。

3.东北佛寺

该寺位于大佛寺的东北面、城东面一条南北向大街,即东街的北端。这是一座很有特点的佛教寺院,建筑总面积约2 473平方米,仅次于大佛寺。

首先是南向的寺门前方两侧有两座相距约10米、边长近6.9米、约呈正方形的建筑遗迹相对而立,很可能是塔的残基。在这两座塔基北侧的中点,又挖出两道相距16.5米的南北向墙,与主殿前壁形成一条长约51.3米的通道。

其次是沿着两塔间的通道直达主殿,主殿位于寺院的前面。主殿面阔16.5米、进深16.7米。中央凿出塔柱,塔柱四面开龛。该殿的后壁中央开一门,通向后院。

再次是主殿后面有宽敞的后院,主殿外壁左、右两侧与寺墙之间也有殿堂或房屋,西侧可能是殿堂,东侧是房屋,其入口处都在后院。后院两侧均开门与寺外相通,院内有水井,靠近后墙处还有一大厅。后院(包括主殿)的边长分别为35.50米和34.70米,面积1 231.85平方米。

4.西北小寺

西北小寺位于大佛寺西北面、大佛寺西侧一条小街的北端。门向南开,寺院约呈边长为21.6米的正方形,面积466.56平方米。

主殿位于正中,门面南,挖凿在长方形土台上,面阔6.30米、进深6.05米,面积38.12平方米。中央筑有像台。主殿外壁两侧和寺院东、西、南面都有建筑遗迹。寺门前和大殿前面均有水井。

这是一座经过改建的寺院,大殿前面筑的前殿和左、后、右三面用土块垒砌出的纵券顶回廊,都是改建后的产物,与柏孜克里克第15、20窟和高昌、吐峪沟回鹘时期的寺院相似。1993年,新疆文物考古研究所进行了发掘。[4]

5.西崖寺院

该寺位于东西大道西端,靠近西崖处。寺门面南。门前有两座相距约3米、对峙而立的建筑残塔基,边长为7.7米的正方形。又从残基中段挖出两条相距15.4米、长28米的墙,与寺院前壁构成一面积431.2平方米的长条形通道,与东北佛寺相似。寺院的面阔为20米、进深20米,面积400平方米。

主殿位于后侧,门面南,筑有“前殿”。“前殿”面阔8米、进深3.4米,面积27.2平方米。前殿中央的踏步通往主殿。主殿现仅存从生土层中挖出的墙迹和塔基,面阔为6.35米、进深6.3米,面积约40平方米。中央的基座,因前面遭受破坏无法界定,只知其距两侧壁各为1.24米,距后壁1米,东西边长约3.4米。下方的台基高0.3米,比基座宽0.2米。

在主殿外壁和寺院两侧都有厢房等建筑遗迹,院内也有水井。上述建筑总面积约为949.78平方米。

但该主殿没有后壁,在后行道及其外侧处挖一弧形大坑,有两层台阶将其分成三层,上两层高1米,第三层高0.7米,共低于主殿2.70米,宽阔齐整。与此建筑处于同一平面的有一院落,院内散布一些房屋遗迹。

1956年8月,新疆第一期考古专业人员训练班曾对这座寺院进行过发掘,出土了一批文物,其中有残佛头、唐“开元通宝”和宋“元丰”铜钱。[5]

6.2号居民区的佛坛

这是位于东崖边一座院落中的家庭佛坛,面积约35平方米。这里是密集的居民区,佛坛建在房屋F10的中间,呈圆形塔状。新疆文物考古研究所进行了清理发掘。[6]

7.塔林

塔林位于东北佛寺后面,门前有宽约11.6米的大道。塔林是现存故城内壮观宏伟的建筑群之一,四周原有围墙,南壁中央开门。从墙迹看,东西长约84.8米、南北长87.15米,面积7 390.32平方米。

这是由101座塔组成的塔林。从其南门北向,约26.05米处的中央,耸立着一座大塔。大塔基座呈束腰式,是我国现知最早的金刚座式塔。其基座为边长9.7米的正方形,高1米。四面有踏步,宽1.85米。在基座的四角和中央筑台,四角现仅存方形台,中央为方形基座,基座上有圆形塔身,现仅存两层,其余的均已塌毁。

在这座塔的四角方向、距大塔仅1米的地方,各有一组较小型的塔。每面5座,有5排,以5×5共25座的形式排列。四面共有100座。这些塔的塔身均已倒塌,仅残存边长3.85米的正方形基座。其中每两座塔的间距和行距均约为1.6米。从克列门茨和德国格伦威德尔描绘的图上看,其塔身原有两层,每层中央筑壶门,上有圆柱形塔刹的残迹。

这次维修时,曾进行了碳14测定,距今为1640±70年,不晚于北朝。

8.“地下”寺院

在故城北部区偏西的地方发现了一处寺院,地面还残存殿堂的痕迹。1994年,新疆文物考古研究所发掘了地下部分,面积约为105平方米。[7]

9.小佛堂

这是一座面积仅有1平方米的小佛堂。原来上方有一土堆,似为一小型塔。经新疆文物考古研究所发掘而确认。

以上九处佛教遗址,总面积约为16 917.89平方米。

(二)重点调查的遗址

这次我们重点调查的43处佛教遗址,大都散布在大佛寺以南的建筑遗址群中。

1.寺庙区

南至大佛寺前面东西向的大道,即寺院前街,北至东北佛寺,东、西直达崖两岸,包括中央大塔在内的区域,被划为寺庙区。这一地区的寺庙比较集中,除前面所述的中央大塔、大佛寺、东北佛寺和西北小寺外,还有10处佛教遗址。

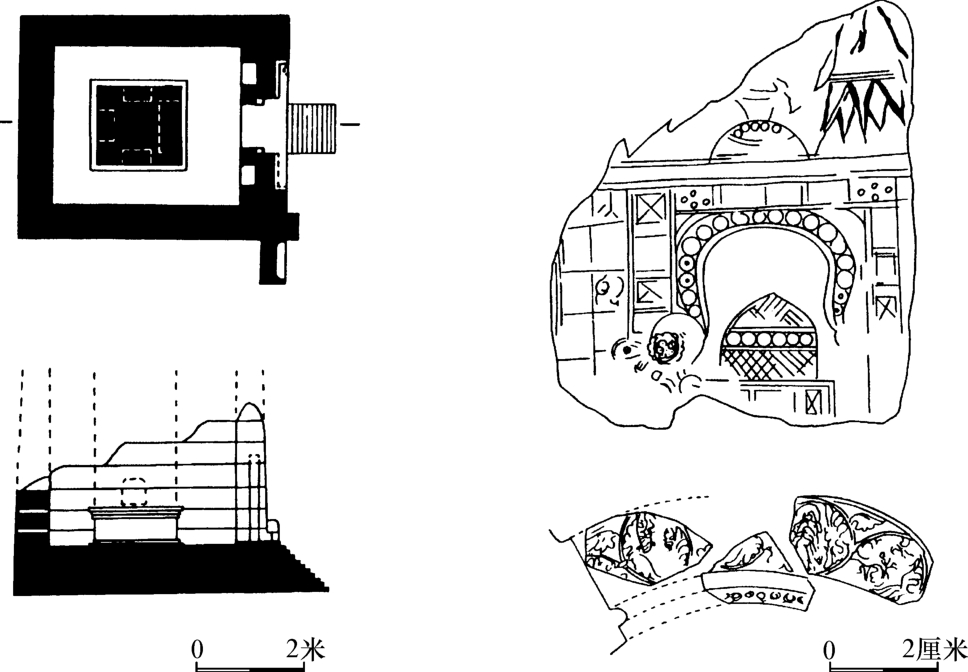

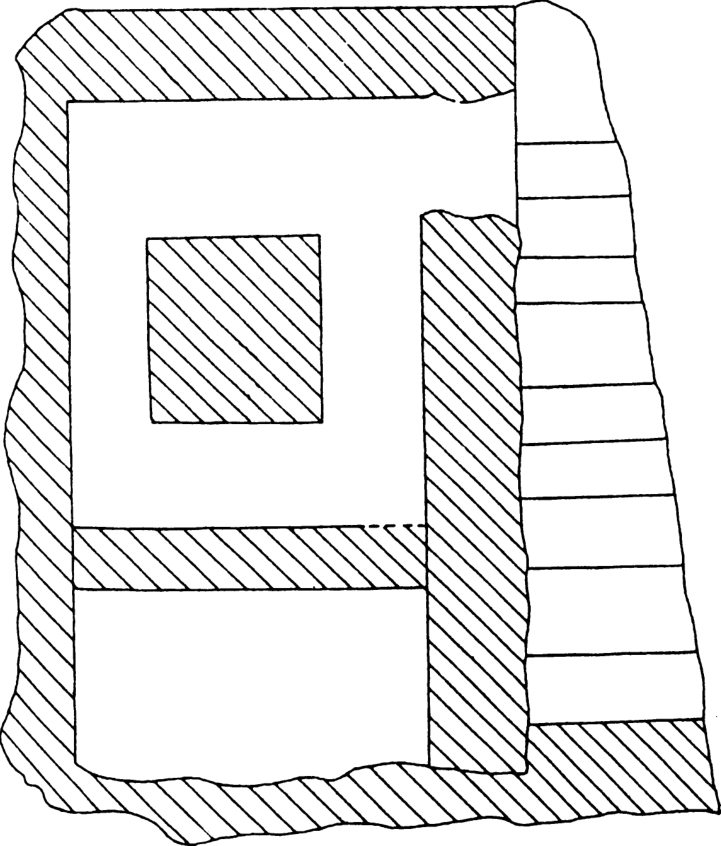

该区西段,即大佛寺西侧。寺院前街的西段弯弯曲曲地通向西崖,将这一区与城西区分开。位于西北小寺南面、大佛寺西侧的佛教遗址有5座,分别编号为94TJD1—5号遗址。其中4号遗址,俄国人奥登堡曾于1909年作了清理、拍摄和测绘,艾米尔塔什博物馆吐曼诺娃女士发表的平面图上的编号为17。奥登堡又发掘了5号遗址。他记录基座的边长为2.8米,基座上下方均有三层叠涩(今已无存)。该殿还残存有一些壁画,据说是中原汉风画,线条粗犷,颜色剥蚀,后来又在上面涂了白粉。其笔记中还保存了该殿的平、剖面图和壁画线描图(插图1)。

寺庙区的东段,即大佛寺东侧直达东崖的地区。通向东北佛寺的东街与寺院前街的东段相交,又与东北佛寺南面的第一条东西向的小路交叉。这两条东西向的道路把寺庙区和城东区分开。这里也有5座佛教寺院,分别编号为94TJD6—10号遗址。

插图1 俄国奥登堡记录中的5号佛寺及残存壁画

寺庙区上述的这10座佛教遗址,现知建筑总面积约1 599平方米。其中,第1、4、9、10号遗址仅见主殿,而主殿前不见“前殿”或月台,可能是独立的殿堂。第2、5、6、8号遗址是寺院,后两者仅存主殿。第3号遗址则可能是寺院的居住区或是家庭佛坛。

2.城西区

我们把位于中心大道西侧,直到西崖岸,南起“了望台”,北至大佛寺前面的道路,即寺院前街的地域,称为城西区。城西区北部的建筑相对比较集中,其南部民居较少,破坏严重。这次调查到该区现存的佛教遗址共有10处,分别编号为94TJD11—20号遗址。

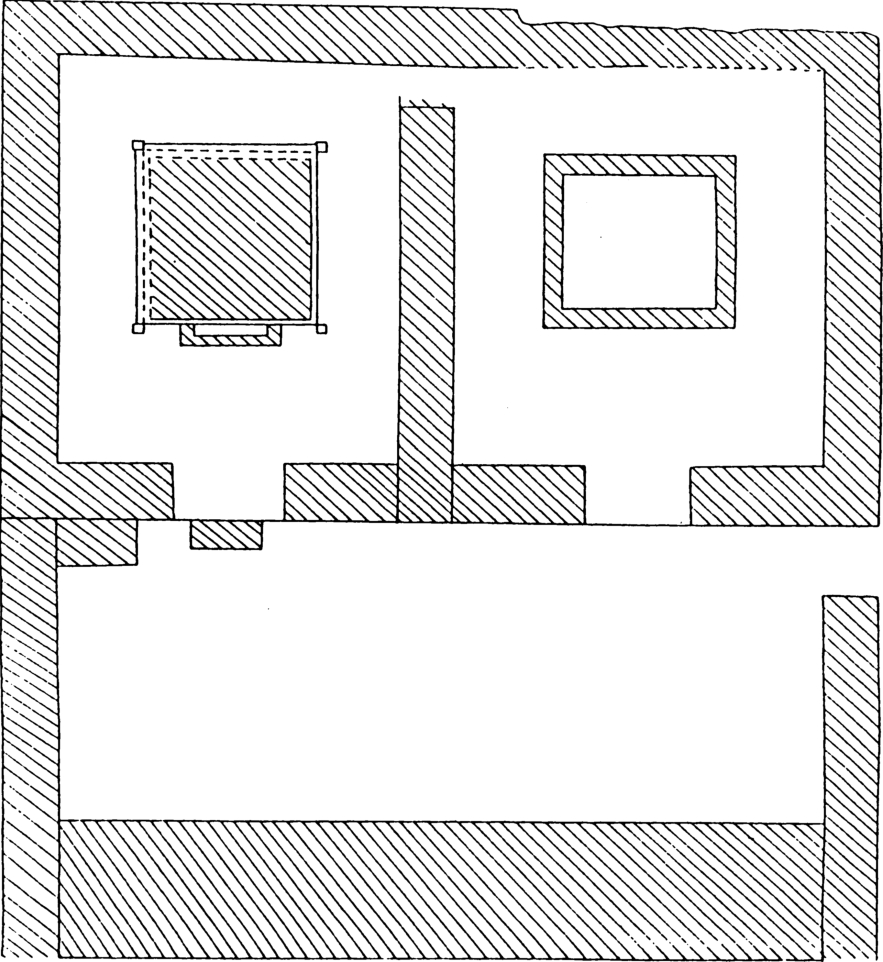

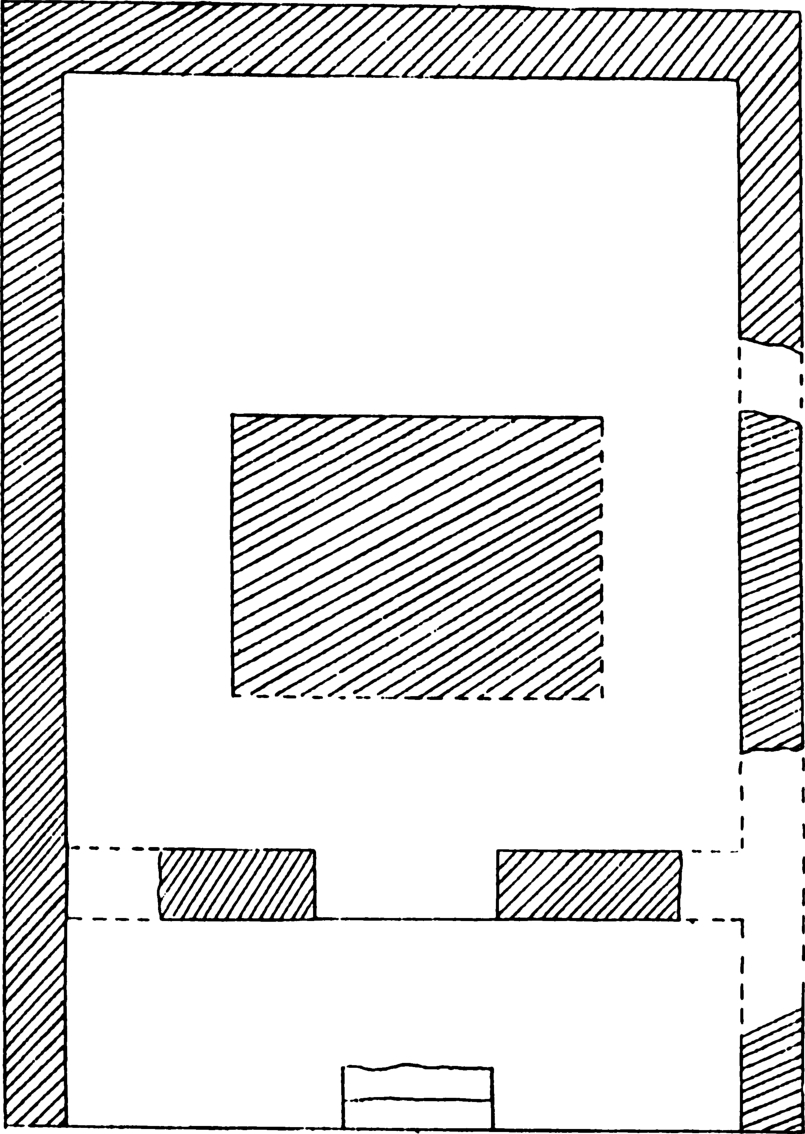

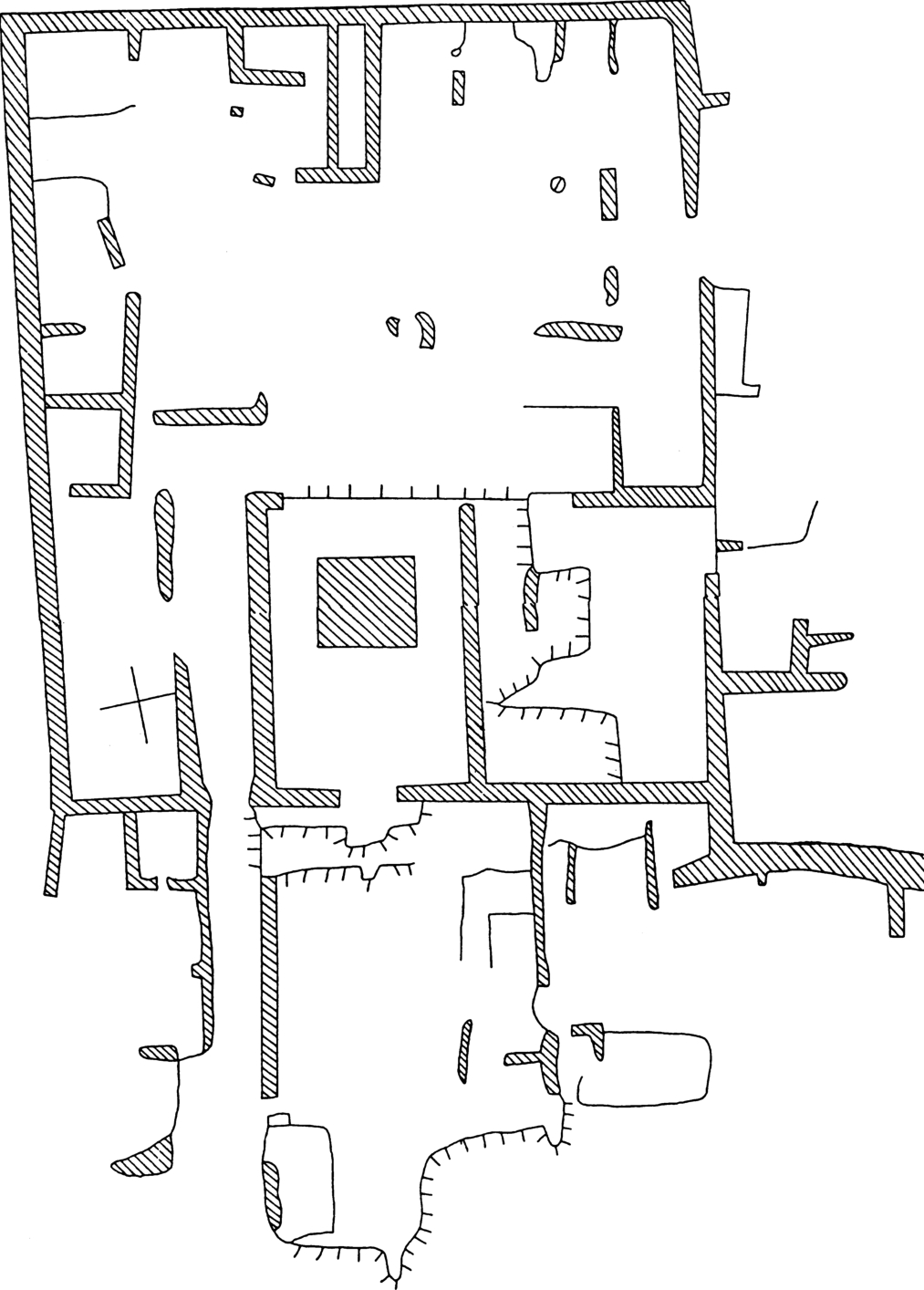

城西区现存的这10座佛教建筑遗址,面积约有3 331平方米。从其残存情况看,第11和13遗址是寺院,第14、18号遗址也可能是寺院。其中第13号遗址是两座佛殿并列,在交河现仅有这一处,独具特点(插图2)。第12、15、16、17和20号遗址则是殿堂。第19号遗址也许是家庭佛坛,但这决不是一般的家庭,而是显赫的高官达贵家中的佛坛。

3.城东区

城东区位于寺院前街南面、东西大道北面,从中心大道直到东崖的区域。这里是全城最繁华的地区,曲坊相连,房舍栉比,道路纵横,佛殿错落,遗址保存得也比较完整。现已查明的佛教遗址有17处。这些遗址充分展现了交河故城佛教建筑遗址布局的特点。

插图2 第13号佛寺遗址平面示意图

从东城门通向东北佛寺的东街,南北纵贯全区,把这一区域分为两部分。其东面,即东街的东面有一条南北向的小道,我们称其为东后街。除了从东门斜向东西大道的一条道路外,这里还散布着四条东西向的小路,把崖边与东街连接起来。这一区域有8座佛教遗址,分别编为94TJD21—28号遗址。

从东街以西到中心大道以东的西区。这里曲坊相错,高大建筑林立。中央大道和东街位于此区的东西两侧、南北穿行,除寺院前街和东西大道东西横穿外,还有两条小路从东崖蜿蜒向西,而从东门西向的道路又分为三条小路,通向这一区域。这里有9座佛教遗址,分别编为94TJD29—37号遗址。

城东区现存17座佛教遗址,面积约为1 140平方米。其中第22、23、30、33号遗址是寺院,第24、25、26、27、31、32、34—37号则为殿堂,第28号遗址当是家庭佛坛,而第29号是佛塔。

4.官署区、南城区和台地北部区

位于东西大道以南,“了望台”北面,西起中心大道,直至东崖的区域,被称为官署区。这里围绕署衙,建筑高大。现仅调查到两处佛教遗址,分别编为94TJD38—39号遗址。

南城区在全城的最南面。这里的建筑宏大,但比较疏散,又因距南门较近,破坏得也较严重,既不见坊墙,也难以寻觅昔日的道路,给我们的调查工作造成了很大的困难。现知也有两处佛教遗址,编为94TJD40—41号遗址。

台地北部区位于台岛最北面的北部区,除了前面叙述的塔林、地下寺院和一座小小的塔室外,还有一座佛殿,编号为94TJD42号遗址。

位于中央大道西侧、原来定名为“了望台”的遗址,这次我们上到顶部进行了调查分析。该建筑平面呈正方形,边长均为14.40米。在距边沿1~1.20米的地方,有一周墙壁的痕迹。其中部又有一南北向的墙壁痕迹,中央呈凹状,与库车苏巴什的佛塔比较相似,编号为94TJD43号遗址。

这几个区域的6座佛寺,总面积约3 116平方米。其中第39、40号遗址为寺院,第38、41、43号可能是塔,第42号则是殿堂。

位于台岛第42号殿堂的北面,我们也找到了斯坦因图中的另一座塔的遗迹,可惜只存生土台了。此外,台地北部区还有一些遗址需要进一步清理才能辨识。

上述的这些佛教遗址,仅仅是我们初步调查的情况,难免有所遗漏,或作出错误判断。因而,很需要继续作进一步的调查和分析研究。

现存佛教遗址建筑形制的类型分析

交河故城现存的这些佛教遗址大都是耸立在生土高台上,遗址高于周围的其他建筑,远远望去雄伟壮观。现将这些建筑遗址的形制按类型排比。

(一)建筑群的组合关系及其所处位置

佛教遗址建筑群的相互组合、所处地理位置及其与周围其他遗址的关系,是分辨佛教建筑种类的重要依据。我们这次调查到的遗址,可分成下列四类。

第一类:主殿前面有寺门、前院、月台、“前殿”等建筑;主殿的周围散布着一些遗址。

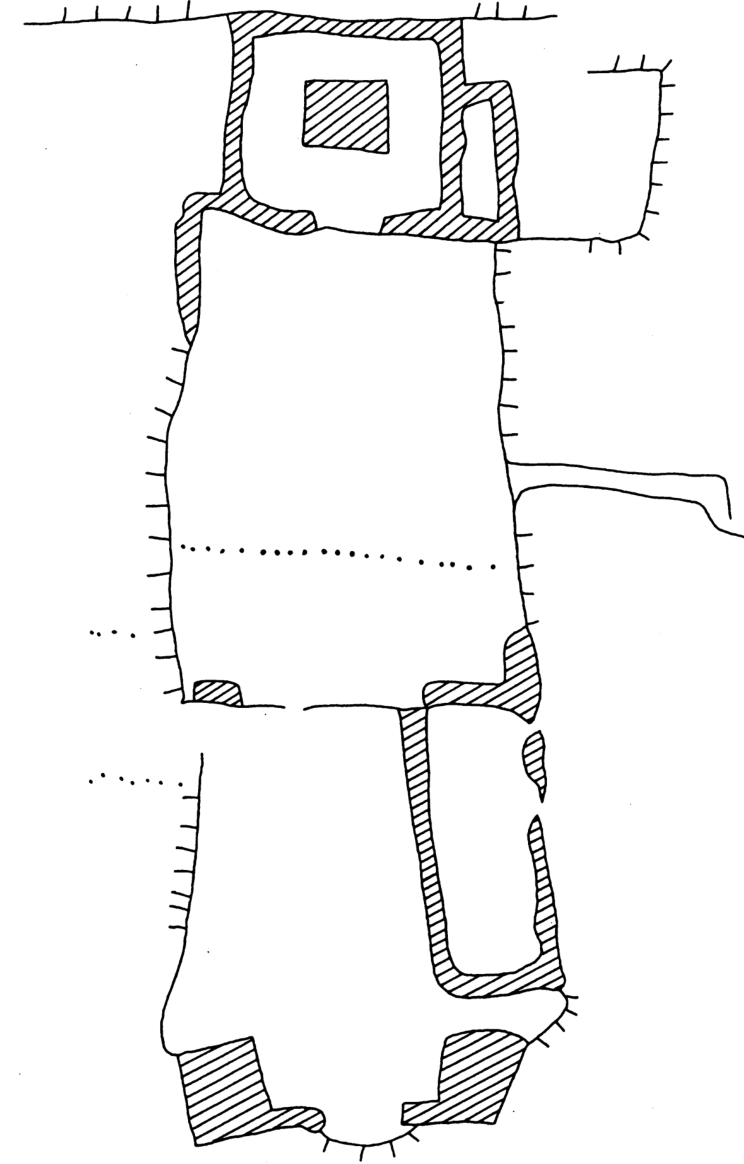

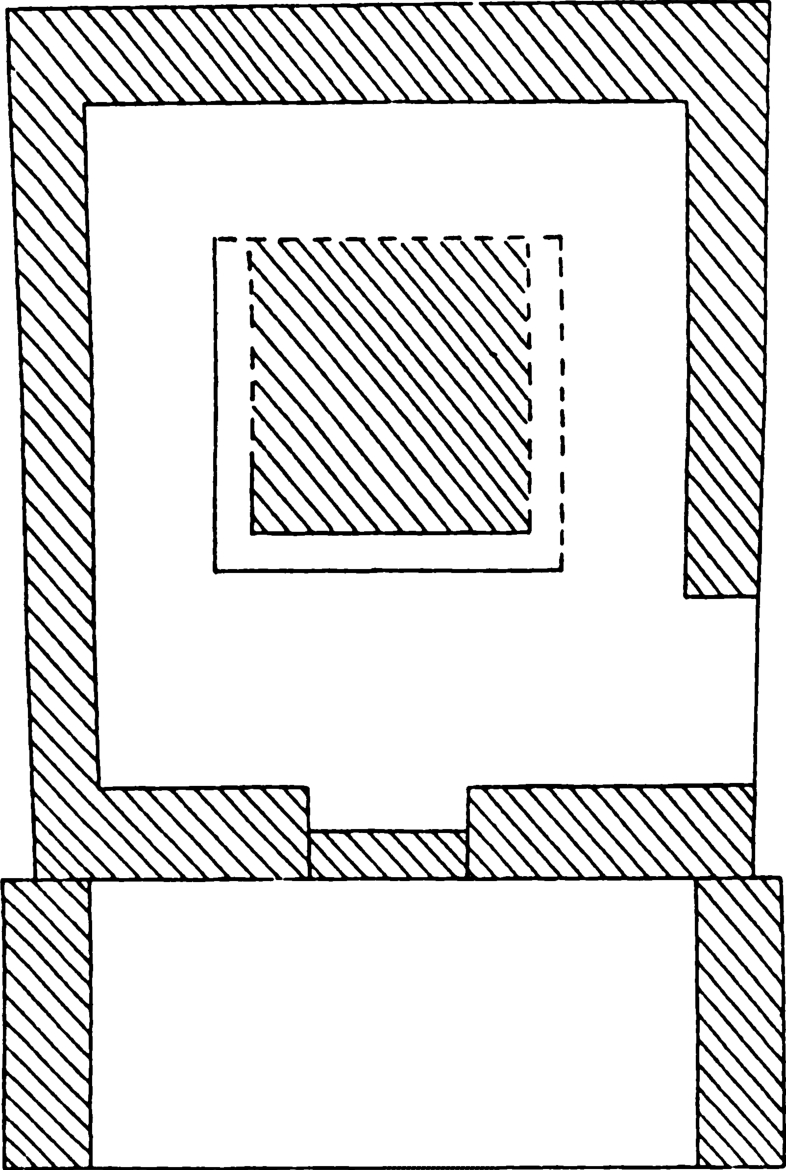

进入寺门,必须经过前院、月台、“前殿”才能到达主殿,且一进比一进高,最后端的主殿处于该佛教遗址的最高点。如94TJD7、11、13、23、30、33、39号遗址。以第7号遗址为例,寺门筑在距路面3.5米高的生土台上,攀上高台进入寺门即是前院。沿着昔日的踏步,可进到高1米的后院,再拾阶而上,步入“前殿”。前殿高出后院0.9米,顺着渐高的斜坡才可到达主殿。主殿位于该遗址的最高处(插图3)。

插图3 第7号佛寺遗址平面示意图

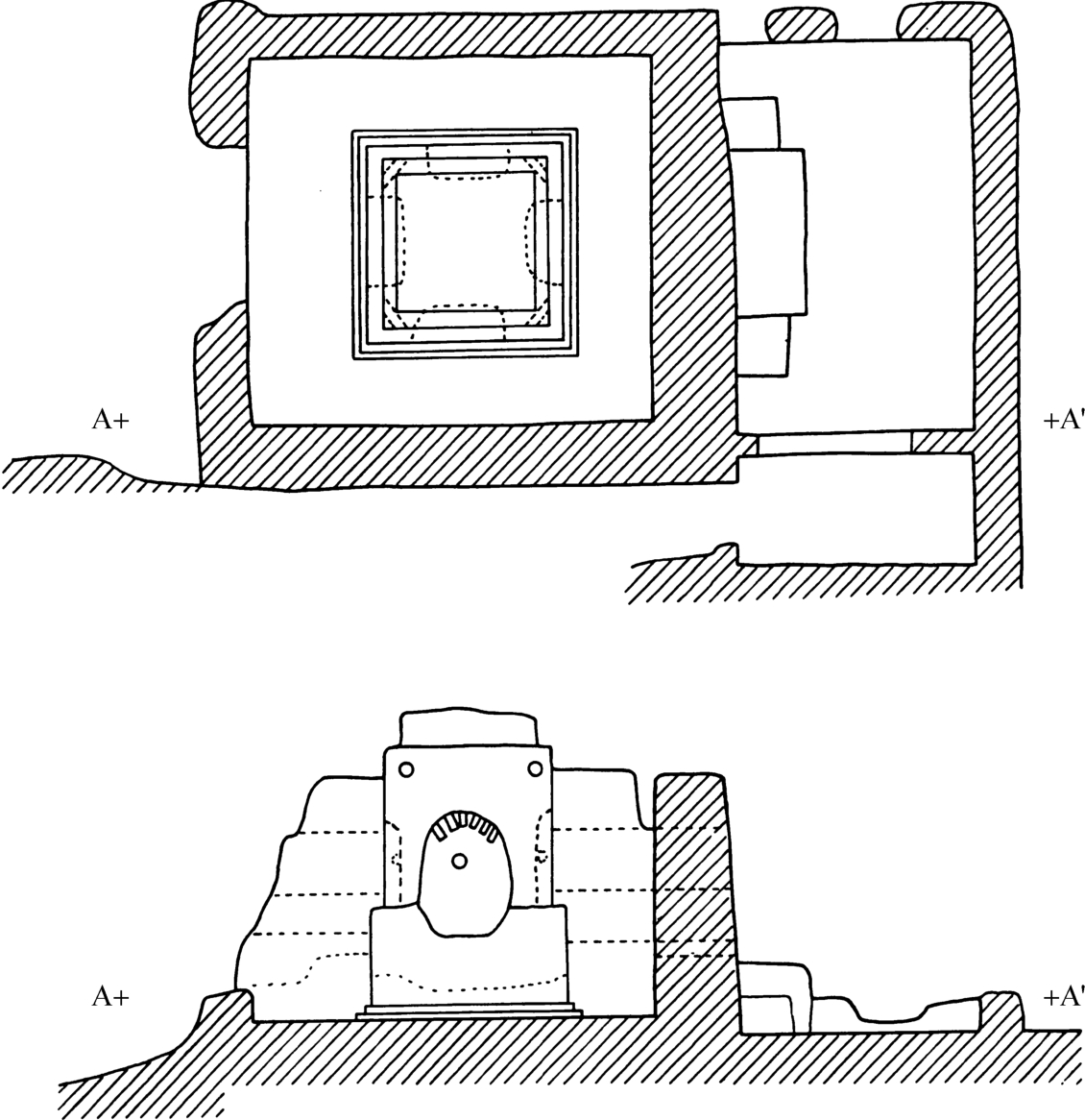

而第23号遗址,则需爬到3.6米高的寺门,才能进到前院,接着是庭院,比前院高出1.1米,再沿踏步上到1米处即是“前殿”。沿着“前殿”中央的台阶上到主殿,主尊像位于佛寺院的最高处,居高临下,更便于教化(插图4)。而信徒们则是步步高升,必须爬到几米高的台地上,才能达到礼佛祈福的目的。也有些寺院遗址的主殿前,没有“前殿”或月台,如94TJD2、39号遗址就没有“前殿”,而第2号主殿前连月台也没有,只需沿着斜坡墁道,步步上升即到达主殿。但这些主殿的周围却都散布着一些遗址,可惜已严重坍塌。

插图4 第23号佛寺遗址平面示意图

这些寺院的寺门两侧,大部分残存四边呈正方形的堆积,应是塔的残迹,和东北佛寺、西崖寺院相同,有94TJD7、13、23、30号遗址,但保存得不如前者完整。

在主殿的旁边,有一座面积较大的厅堂,如94TJD7、11、30、33号等遗址。第7号遗址的厅堂在前院南侧,面积约为30多平方米,墙壁前面有低台。第11号遗址则与主殿隔一仅2~3米宽的甬道,面积达60多平方米,部分壁前也保存有低台。第30号遗址的厅堂却位于主殿之后。而第35号遗址的厅堂却与主殿并立,但面积却大大小于主殿。

有的遗址,如第22、23号遗址在其周围的崖上还凿出凹形龛和柱洞,也是昔日宗教活动的场所。也有的是在崖面上挖出高1米、仅能容一人的小龛,如94TJD22、40号遗址等。

这些建筑的周围大都有许多低于主殿的遗址,如94TJD 2、5、7、8、11、13、22、23、30、33、39号等,其中第11号遗址的生活区低于主殿1.5米。这些遗址有供居住的房屋、储藏用的库房、窖藏、灶台等。此外,在遗址周围往往还有水井,如94TJD11、30、39号等。

当然,经过近千年的岁月,有不少遗址保存得不够完整或很不完整,如94TJD6、8、14、22、25号等遗址,仅能分辨出主殿,或“前殿”,或周围的生活区。

第二类:仅有一座主殿,或有主殿及其前面的“前殿”,但没有寺门和月台,又独立于其他遗址;同时,位于交通要道,或在纵横道路的交叉处。

属于这种类型的遗址数量较多,有94TJD1、4、9、10、12、15、16、17、20、24、25、26、27、31、32、34、35、36、37号等,其中第1、4、9、10、12号遗址仅有主殿,其余的有主殿,也有“前殿”。第10、12、15、16、17、20、24、26、32、35号遗址位于纵横向道路的交叉口,其中17、20、24、26、35号遗址正对着路口,而第24和30号遗址分别位于第三条东西向小道和东后街、东街相交叉的东端和中端。第20号遗址则位于“了望台”旁、面对中心大道的要冲。第34、36号遗址却挖筑在坊的入口处和坊墙内。

这种遗址又可分成两种,一种是殿堂前面有踏道的,另一种是不见或没有殿前踏道的。前者如94TJD1、16、25、31、36号等遗址,踏步都位于殿堂的前面;第25、31号遗址则是踏步沿着街旁、横置于殿堂的台基前,人们沿着踏步要上殿堂时,必须拐个90度的弯才能进入(插图5)。而94TJD4、9、10、12、26、32、34、35、37号遗址则不见或没有踏步的痕迹。这些遗址或面对道路,如94TJD10、26、32、35等,或位于坊内,如94TJD34、36号遗址。

第三类:位于交通要冲,但地势较高,有的竟达5米,建筑物没有四壁和基座,周围不见任何建筑,仅有两进或三进逐渐升高的地面。目前我们所调查到的有94TJD28、38号遗址。94TJD28号遗址位于东门侧,高5米,塔室面阔4.7米,可分为三进,第一层进深1.3米、第二层为1.4米、最后一进为1.9米。

第四类:主殿与其他佛教遗址的主殿相同,但却位于居民院落中或是寺院的生活区。

插图5 第25号佛堂遗址平面示意图

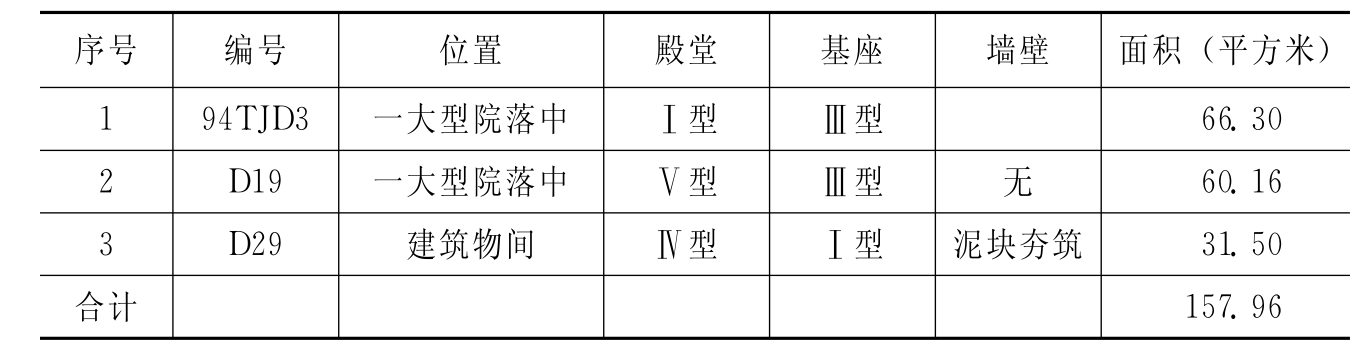

这类建筑我们这次调查到的仅有94TJD3、19和29号三处遗址。其中94TJD3、19号遗址比较相似,修筑在高大整齐的院落中,面积大,前者为66.30平方米,后者60.16平方米,可能是高官贵族或是寺院内的佛坛。第29号遗址与一般的佛殿相似,但地势较低、面积小,而周围又有许多高大的建筑物。

(二)殿堂的建筑形制

我们这次调查到的这些佛教遗址的中轴线上,都有一座殿堂,个别的,如94TJD13号遗址有两座殿堂。这些殿堂大部分都可分出“前殿”和主殿。主殿是供佛及进行佛事活动的场所,佛教建筑的主体。在主殿的前面有一平台,但两侧修墙,后壁即主殿前壁的外侧,上方往往还有柱洞,可能原来有木构建筑,只有前面不见墙的痕迹。这种建筑与月台不同,我们暂且称其为“前殿”。交河故城佛教遗址的“前殿”和月台多为面阔大于进深,平面呈横长方形。其殿堂的具体形制大致可分为以下几型:

Ⅰ型:主殿的平面为纵长方形,即进深大于面阔。

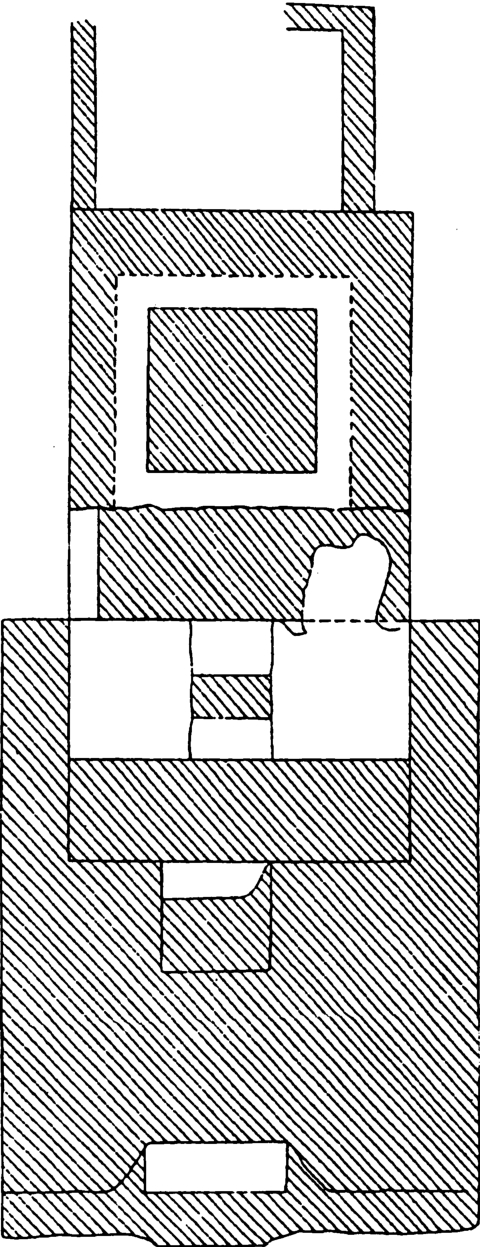

属于这一类型的殿堂很多,有94TJD3、6、11、13、22、24、25、26、31、33、34、37号等,无论是寺庙区,还是城西区、城东区分布得比较广泛。大多数“前殿”的面阔与主殿相等,进深为2米左右,仅94TJD33进深较大为3.4米。如果“前殿”面积大,主殿的面积也相应比较大,如94TJD11遗址,“前殿”面阔17.3米、进深2.45米,主殿的面阔为9.4米、进深14米。一般的主殿面阔和进深长度的差距都不很大,如94TJD3号遗址,面阔6米、进深7.75米(插图6)。而94TJD24号面阔仅3.5米、进深5米,“前殿”面阔也为3.5米、进深仅1.6米,呈横长方形。

插图6 第3号佛坛遗址平面示意图

Ⅱ型:主殿的平面略呈梯形,后壁长于前壁。这一型遗址主要分布于城西区,如94TJD14、15、16。以94TJD14为例,主殿前壁宽为4.45米,后壁宽于前壁为4.7米,进深6.7米。“前殿”的面阔与主殿前壁相等,进深1.5米,为横长方形。94TJD15遗址的主殿也是梯形,前壁宽4.4米,后壁宽为4.65米,“前殿”的面阔是4.8米,又大于主殿前壁,进深2.3米,呈横长方形(插图7)。这两座主殿前行道的两侧壁都开有龛。94TJD14遗址还在后行道的后壁挖出涅槃台。

插图7 第15号佛堂遗址平面示意图

Ⅲ型:主殿的面阔大于进深,平面呈横长方形。

属于这种类型的有94TJD18、20、27、29、30、35、36号遗址,面积一般都较小,如94TJD36面阔仅5米、进深3.7米。除94TJD35“前殿”的进深1.5米外,其余的“前殿”都较宽阔,如94TJD36“前殿”的面阔与主殿等宽,进深3.4米。其中94TJD29号遗址为佛坛,主殿面阔3.5米、进深3.4米,“前殿”小,面阔仅2.7米、进深1.5米。94TJD28号遗址也属于这一类型。

Ⅳ型:主殿的平面呈正方形。这类形制的殿堂很少,仅有94TJD17,主殿为5.5×5.5米的正方形,但“前殿”较宽,面阔6.2米,进深2.2米。

Ⅴ型:仅有主殿,而无“前殿”。主殿的平面又可分为纵长方形、正方形和横长方形三种。

(1)主殿的平面呈纵长方形的较多,即面阔小于进深,有94TJD2、4、5、10、12号遗址。如94TJD2面阔4米、进深5.65米。

(2)94TJD1、19、32的主殿平面为横长方形,面阔大于进深。以94TJD1为例,面阔6.85米、进深5.95米。(https://www.xing528.com)

(3)主殿的面阔和进深相等,平面呈正方形。有94TJD9,面阔和进深均为5.3米。94TJD7号遗址的平面也近似正方形,面阔5.1米、进深5.05米。遗憾的是,这种遗址坍塌严重,无法了解它的殿顶。

该型遗址中,有的在主殿前有斜坡踏道,可直达主殿,也有的没有踏道。前者如94TJD1、2、7号遗址,后者有94TJD4、5、9、10、12号遗址等。94TJD2号遗址的墁道保存较好,长5.2米、宽3.3米。

Ⅵ型:主殿平面呈纵长方形,前面有月台,而无“前殿”。这种类型的遗址仅有94TJD8号,主殿面阔5.1米、进深7.1米,进深大于面阔。前面的月台面阔与主殿相等,进深2.2米,呈横长方形。在交河故城中,仅见这一座遗址。

Ⅶ型:主殿平面呈正方形,四周有相通的回廊,主殿前面与Ⅵ型殿堂一样也有月台,但没有“前殿”。属于这种类型的也仅有一座,即39号遗址。月台面阔18.5米、进深13.3米。有踏步通向主殿,主殿的面阔、进深均为4.2米。四周有回廊,左、右、后廊宽1.5米、前廊宽2.9米。

此外,还有一些遗址,利用殿堂下方一侧的崖面,挖出凹入的龛,周围还残存许多柱洞孔,如94TJD18、22、23、26、28、30号遗址等。而94TJD22号遗址的崖面上还有高1米的许多小龛,可能是供坐禅修习的禅室。

(三)主殿中的基座形式

佛教遗址殿堂中央挖筑出的基座是安置主尊或主要崇拜对象的部位,也是我们确认佛教遗址的依据之一。遗憾的是,很多殿堂中的基座被严重破坏,仅存从生土中挖出的残基,使我们无法全面地认识这一问题。现保存较完整的基座可分为以下几种形式。

Ⅰ型:基座的平面呈正方形。这种形式的遗址有94TJD1、4、5、7、11、13(北)、15、23、29、32、34、33等,其中94TJD11、33号较大,边长前者5.5米、后者3.4米。94TJD29号最小,边长仅1.2米。城东区的破坏严重,仅存从生土中挖出的部分座基,高不过0.3米。寺庙区和城西区的94TJD1、4、5、7、11、13(北)等保存得较好,94TJD11号基座的平面面积较大,四壁有许多洞孔,有的填充土块,有的插着木棒或芦苇,其上所安置的造像值得探讨,也可能是曼陀罗。其余的大部分可以看出基座上主尊的状况。

一般情况是这种正方形基座的上方都筑有塔,即呈塔柱式。但这种塔柱也有两种形式:

一种是在基座的中央建塔,塔柱四面开龛。属于这种形式的,有94TJD1、4、5、7号遗址。如94TJD4号遗址的基座高0.8米,在距基座四边0.2米处修塔身,残高0.85米,塔柱的左、右、后三面仍可见龛的痕迹,龛宽1.3米,可惜前面倒塌,无法辨认,仅见多处用土块垒砌,可能是维修时的痕迹。94TJD1保存得较多,基座边长2.9米、高0.8米,土坯垒砌的塔身,虽残高仅0.7米,但塔柱的四面开龛,龛宽1.2米、深0.3米,前面龛内结跏趺坐佛像的痕迹还较明显。

另一种是塔柱四壁不见龛的痕迹,只有塔身,如94TJD13号遗址的北殿。其基座为边长2.9米的正方形,高0.9米,在距基座四边0.12米处筑塔身,残高1.2米,上有斑斑点点的草泥层,不见开龛的痕迹。

Ⅱ型:基座平面为纵长方形,有94TJD2、6、8、12、13(南)、14和22号遗址。这些遗址中,94TJD6、8、12、14、22的基座仅存生土残迹,只有94TJD2和13(南)仍可辨识。现存最好的塔柱是94TJD2(插图8),基台上的基座有三层,边长纵向3.2米、横向2.9米,高1.7米,上筑塔身。塔身的平面也呈方形,纵2.98米、横2.58米,四面开龛。龛为圆拱顶(似曾经过改建),高2米、宽1.5米、深0.4米,龛内有固定塑像的孔洞。龛外两侧上方也各有一洞孔以固定塑像,说明昔日主尊两侧还塑有胁侍菩萨或弟子。塔身上方,即上述固定塑像洞孔的上方也各有一柱洞,与塔对面墙上的柱洞相对,可能是用来固定木梁,构筑大殿屋顶之用的,那么,当年的屋顶可能是平顶了。在屋顶上方的中央伸出塔刹。这座殿堂,与吐峪沟第36、38号窟相似,为我们研究交河故城寺院的建筑提供了一个例证。

94TJD13号遗址南殿的基座纵向2.7米、横向2.6米、高1米,上面有用土坯垒砌的痕迹,残高0.6米。基座呈须弥式,有两层叠涩,基座四角有小型方饰(圭角),座前还有两层小台。看来这个基座当是像台,上面应塑有佛像。

插图8 第2号佛寺遗址的中心塔柱图

Ⅲ型:基座的平面呈横长方形。这种形制基座上的主尊比较复杂些,且大多残缺,只存一低矮的生土基。94TJD3、18号较大,前者纵向3米、横向3.7米,后者纵3.3米、横3.6米。94TJD16、17号基座保存得稍微好些,94TJD16号遗址的基座前低后高,且残存结跏趺坐的痕迹,主尊是坐佛无疑,与高昌故城T佛寺的造像相同。[8]

94TJD18号殿堂的基座呈“凸”字式,前部突出,主尊也可能是坐佛。

第39号寺院的殿堂倒塌,我们看不到像台的痕迹是十分惋惜的。

(四)佛教建筑遗址墙壁的筑法

这些佛教遗址的墙壁筑法很有特点,和交河故城内其他遗址一样,是先从生土台中挖出墙和基座的下方,低洼处以夯筑补齐,如94TJD5号遗址,然后再加高。许多遗址的墙壁倒塌严重,有的虽然保存较好,但抹泥层却覆盖了墙面,如94TJD11、13号遗址,我们无法辨认。有的遗址或许原来的生土墙就没有加高。总之,我们无法全面地看到这些墙壁,现可见以下几种加高生土墙的方式。

Ⅰ型:以泥块堆砌夯筑而成,比较清楚的有94TJD8、15、26、30、33号遗址。94TJD26号遗址的北壁,仍有四层垛泥块夯筑墙,每层高约0.7米,现高3米左右。94TJD33号遗址从生土台中挖出的墙高达1米,上垛泥块夯筑,最高处可达3.6米。

Ⅱ型:是用泥片垒砌加高,再夯筑加固。属于用这种方法建造的遗址,主要分布在寺庙区,有94TJD1、2、4、5和39号等,可能94TJD9、10号的殿墙也用的是这种方法加高的,但被抹泥层覆盖。94TJD2号遗址的墙高达3米。

Ⅲ型:是夯土加高墙壁,现可确认的仅有大佛寺、中央大塔和94TJD8号寺院。

Ⅳ型:是用土块垒砌维修的墙壁,可见有94TJD4、8、39号遗址等。

几点认识

这次调查,使我们对交河故城现存的佛教遗址有了一个比较全面的了解。

(一)交河故城佛教建筑遗址的种类

根据前面我们对交河故城现存佛教遗址建筑群的组合、所处位置及其与周围建筑关系的分类排比,拟将这些遗址分别称为寺院、佛堂、佛塔和佛坛。

1.寺院

有寺门、殿堂、法堂、僧房、生活区和水井等的建筑群,即上述第一类遗址应当是寺院。

寺院,梵文Vihāra,译为“毗诃罗”,即僧众所住的园林。佛教传入中国后,被称为寺院,就是众僧供佛和聚居修行的处所。《僧祗律》规定,“初起僧伽蓝时,先规定好地将作塔处。……佛塔高显处作”,并“得为佛塔四处作龛,作狮子、鸟兽种种彩画,内悬幡盖”。《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷十七,谈到佛寺的绘画时曾提到,寺有门,内有佛殿、讲堂处、食堂处、库门处、安水堂处、浴室火堂、瞻病堂、大小行处和房间,并且说“作沐浴之室,安砖应为水窦”。(附表一)

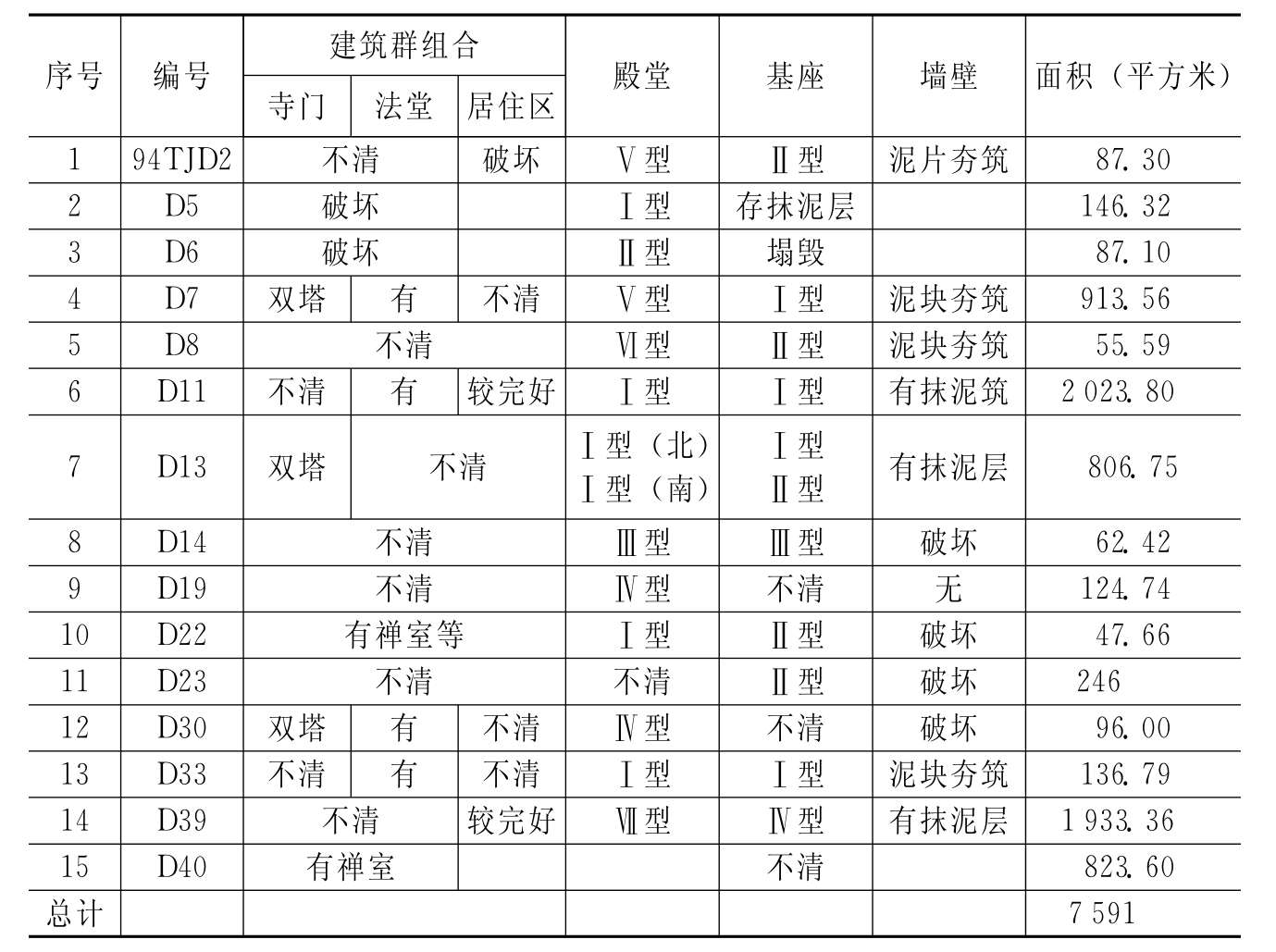

附表一 交河故城寺院(第一类)遗址一览表

我们前面所述的第一类建筑遗址与这些要求比较相符。

(1)这些遗址都有供佛和进行佛事活动的主殿,而且位于建筑群的中轴线上,与中原其他地区的佛寺相似,但中轴线两侧却没有配殿,又不同于中原。

这里佛教遗址的殿堂,只有94TJD13号寺院是两座,是双殿。这种两座大殿并列,中央分别造塔和塑像,共同组合而成一座寺院,与石窟中的双窟相同。在交河故城中,仅此一处,值得进一步研究。

(2)在主殿中央大多有平面呈正方形或纵长方形的基座。前者有94TJD7、11、13(北)、33号等,后者如94TJD2、6、8、22号等。其中94TJD2、7、13(北)的基座保存得比较清晰,上筑方形塔柱。这些塔柱有的还四面开龛,龛内安置塑像。94TJD2的塔刹直伸到殿堂顶部的外面。这些都说明,寺院供奉的主体是塔。这种形制就是石窟中心柱窟中的中心塔柱的翻版。

(3)在寺门两侧布局相对而立的塔遗迹,现知有94TJD7、11、13、23、30号等,门两侧残存平面呈四方形的堆积。这种遗迹,东北佛寺和西崖寺院保存得比较完整,在高昌故城的佛寺建筑中比比皆是,Y遗址保存得比较清晰,在库木吐喇第34窟的壁画中,我们也可以清楚地看到这种建筑。佛寺中修双塔,早在我国晋代就已存在,《历代名画记》卷五记载,“谢尚于武昌昌乐寺造东塔,戴若思造西塔,并请(王)廙画”。河北开元寺在晚唐以前也存在双寺[9],但寺门两侧修双塔,我们在中原地区的资料中还没有见到。

(4)有的寺院,如寺庙区94TJD7,城西区94TJD11,城东区94TJD30、33号遗址等,还保存了一座较大的厅,即供讲经说法用的讲经堂,或称法堂。在这些讲经堂内沿墙壁处有的还挖出低台,供听法者坐用。第33号寺院的法堂与主殿并列,面积大,较壮观。高昌故城内,格伦威德尔编号的T寺院与这种布局相同。[10]

(5)有供僧众“息心所栖”之精舍及僧房等生活区。94TJD22、23、40号遗址在主殿外侧的崖上,挖出仅能容一人坐禅的小室。94TJD2、7、11、13、30、33号寺院的生活区位于主殿旁边而低于主殿,与周围的民居处于同一平面。D11号寺院的生活区在主殿后面。由于没有进行清理,很多寺院的生活区,我们未能分辨出来。

(6)水井。水,不仅是生活的必需,而且也是进行宗教活动不可缺少的物质。《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷四在叙述佛到讲堂时说,佛等到讲堂所,在外洗足,入讲堂中。佛教戒律也强调沐浴,规定寺院内必设浴室火堂,并设司浴室之僧,称为“知浴”。甚至还有因司浴室之缘而修成的贤护菩萨。

遗憾的是,我们没有能够把现存这些遗址内的遗迹全部详细地调查清楚。对于生活区,除第11号遗址位于主殿的一侧和后面(插图9),稍有涉及外,其余的寺院,因未清理发掘,无法将其与居民遗址区别开来。

插图9 第11号佛寺遗址平面示意图

交河故城现存的这种寺院遗址,有94TJD2、5、6、7、8、11、13、14、19、22、23、30、33、40号遗址,面积为7 591平方米,如果,再加上过去调查和发掘过的寺院,总面积可达16 778.34平方米。这一数字还不包括我们目前无法确定的生活区和居住区,实际面积要比这大得多。

2.佛堂

《佛说长阿含经·游行经》叙述佛的葬法时说,“于四衢道起立塔庙,表刹悬缯,使诸行人皆见佛塔,思慕如来法王道化,生获福利,死得生天”。这样可“注法雨于大千,灵像周于十方,宝塔遍于法界”。这种塔庙,有舍利者名塔,无舍利者名支提。前述的第二类建筑,位于纵横道路的交叉处,扼交通要冲,而又独立于其他建筑群的高台上的建筑,就起到了这种作用,也符合“四衢道”和“高显处作”的仪规。

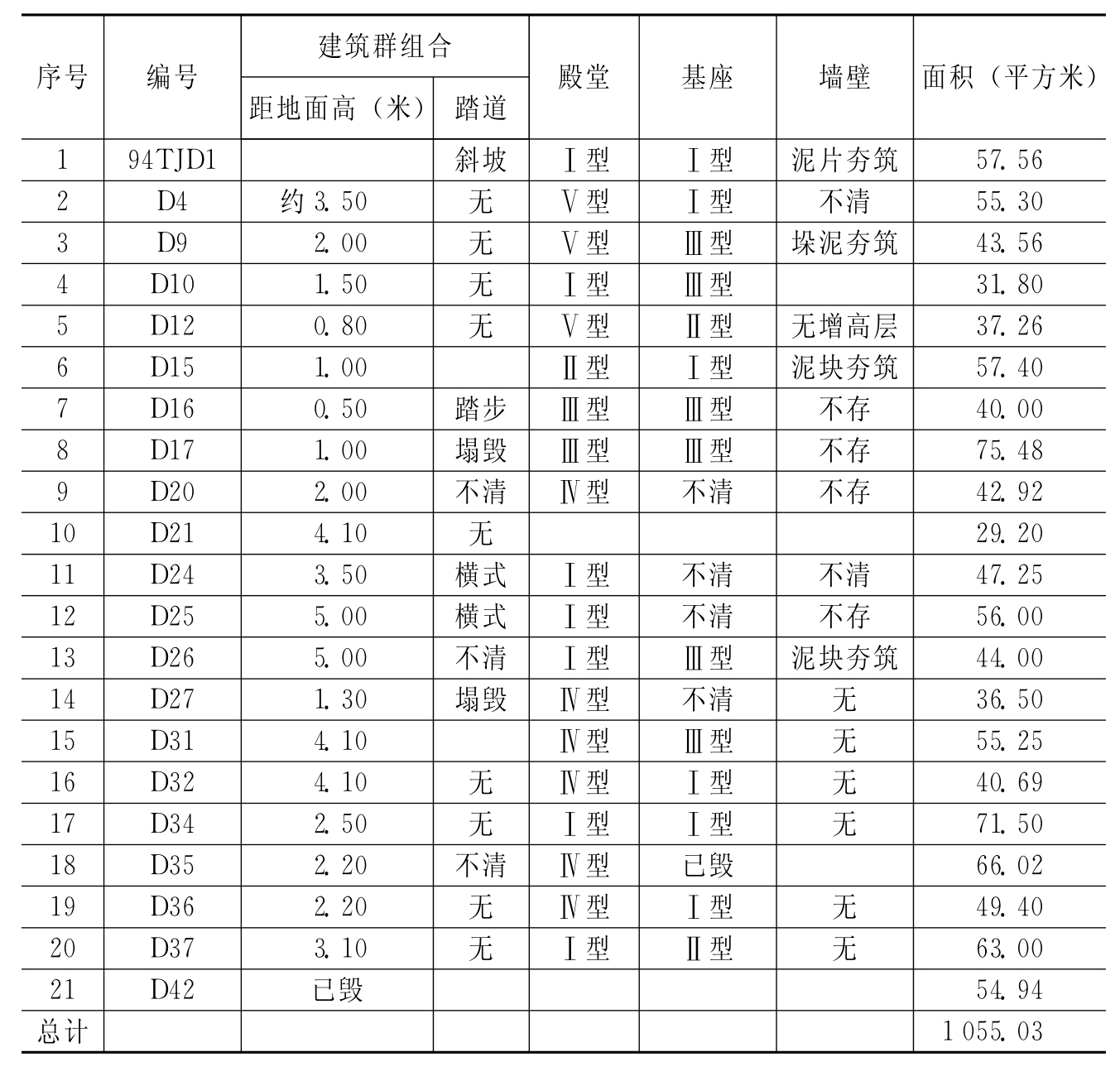

佛教传入中国,当然要适合中国的习俗。中国古代称“殿者,屋之高严”,“堂者,四方而高的建筑”,唐代时,把里坊乡村群众公共所立奉佛之所叫做佛堂,如开元十五(公元727)年,玄宗“令天下村坊佛堂小者并拆除之,功德移入近寺,堂大者皆令封闭”[11]。所以,我们将位于坊里间、仅有安置佛像的殿堂而周围不见完整寺院建筑的称为“佛堂”,或称殿堂。现知的佛堂,有寺庙区94TJD1、4、9、10,城西区94TJD12、15、16、17、20,城东区94TJD21、24、25、26、27、31、32、34、35、36、37和城北区的94TJD42号遗址等21处,总面积约1 055平方米(附表二)。

附表二 交河故城佛堂(第二类)遗址一览表

3.佛塔

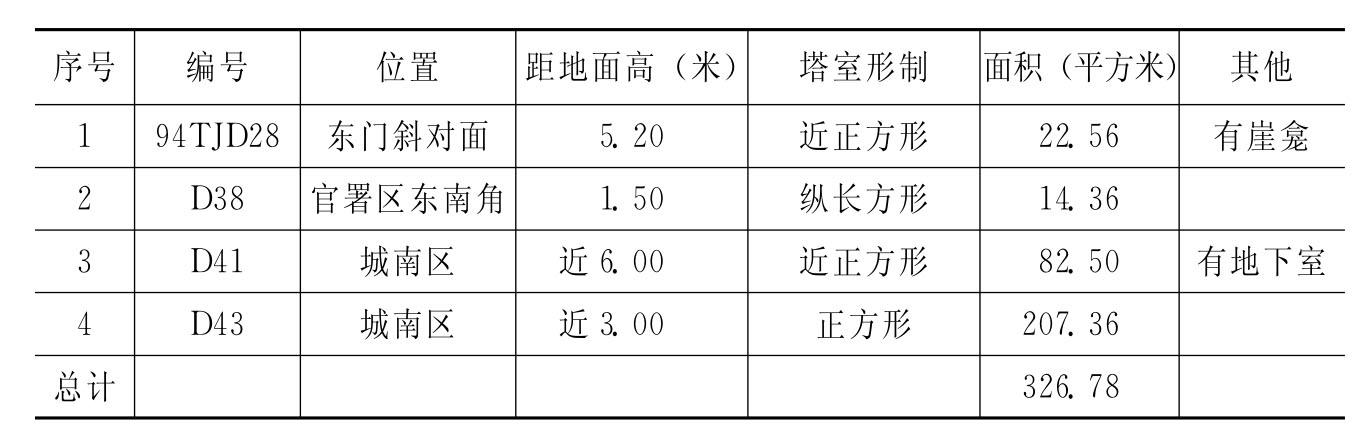

前述第三类建筑,所在地势高,建筑面积小,有的塔室为两或三进(附表三)。

附表三 交河故城佛塔(第三类)遗址一览表

藏舍利者为塔,是佛教信徒重要的礼拜对象,在佛教建筑中有着重要的地位。但后来逐渐发展成了象征性的建筑。交河故城的佛塔遭受到了严重的破坏,现存的94TJD28、38、41和43号(了望台)遗址可能是佛塔残迹,面积为327平方米。如果再加上中央大塔和塔林,总面积当为8 023平方米。

4.佛坛

位于居家院落的殿堂,即前述的第四类建筑(附表四)。

附表四 交河故城佛坛(第四类)遗址一览表

佛坛,即祭佛的坛场,佛教指俗家之祭室,或寺院方丈所设的佛龛。现存的佛坛有94TJD3、19、29号遗址。因未清理发掘,一定有很多遗漏,也分不清哪些是家庭佛坛,哪些为寺院佛坛。仅现知的佛坛总面积为158平方米,再算上二号民居的家庭佛坛共为193平方米。

(二)佛教建筑遗址的年代

交河故城的这些佛教建筑没有纪年,也没有准确的文字记载。而这次只是初步的调查,未进行清理发掘,要搞清它们的年代是很困难的,也是不可能的。我们仅对其相对时代提出一些不很成熟的看法。

(1)位于城西区西崖附近的94TJD14、15、16号遗址,主殿形制为Ⅱ型,即平面呈梯形,前行道两壁开窗。D14号遗址的行道还凿出涅槃台。

这种形制在龟兹石窟中到处可以见到,如克孜尔石窟的第47、104窟,森木塞姆第30、32窟,库木土喇谷口区第17窟等。这几个洞窟的时代大都较早,约为四五世纪。参考碳14测定的年代,克孜尔第47窟为350±60年,森木塞姆第32窟为178—390年,库木吐喇谷口区第17窟是230—409年。[12]交河故城的这几座佛教遗址,大约也是修筑于公元四五世纪左右。

(2)寺门前有双塔的寺院,有94TJD7、13、23、30号寺院和94TJD37号佛堂。其时代相对比较早些,可能在公元五六世纪左右。

(3)只有方形主殿,而无“前殿”,即殿堂形制为上述Ⅴ型的佛教遗址,与中原地区“晚唐至宋之际,建造方形小殿甚为普遍”[13]的现象一致,当为公元9世纪以后的建筑。属于这一时期的遗址有94TJD1、2、4、5、9、10、12等,位于寺庙区或靠近寺庙区。

(4)主殿的面积较大、建筑规整,又有“前殿”,主要是上述Ⅰ型和Ⅲ型殿堂的遗址,晚于(1)、(2),而早于(3)。属于这种类型的遗址,有94TJD6、8、13、20、22、24、26、31、32、33、34、35、36号等,其中,94TJD33号遗址的墙土中夹有灰陶片,应是修建时带进去的。其时代可能到了公元六七世纪。

(5)前述Ⅵ型殿堂,即94TJD8号遗址,有月台,而无“前殿”,与中原地区的寺院建筑相同,似应为唐代,即公元七八世纪时修建的。

(6)从西北小寺发掘情况看,生土墙上方垛泥片夯筑的相对要晚一些,约为公元9世纪以后。那么,垛泥块夯筑而增加墙高的遗址,如94TJD24、26、33等相对应该早于9世纪。

(7)前述Ⅶ型殿堂,即官署区94TJD39号寺院的殿堂,明显呈“回”字形。这种形制的主殿与柏孜克里克第15、20窟、吐峪沟和高昌故城中的一些回鹘时期的寺院相似,该故城西北小寺改建后的形制也大体与此相似。应是高昌回鹘时期修建的,大约在10世纪及以后。

有很多佛教建筑遗址是经过后代维修的,明显的有94TJD4、8号遗址等,可能还有94TJD11号遗址。

(三)交河故城佛教遗址与佛教

交河故城现存的这些佛教遗址反映了古代交河佛教发展的情况。

交河,早在公元前2世纪的西汉时期就已是车师人的首府。佛教何时传入车师,史无明确的记载。汉文史籍中,关于车师佛教的最早记载见于《出三藏记集》卷八、道安法师撰写的《摩诃般若波罗密经·序》称,“会建元十八年,车师前部王名弥第来朝,其国师鸠摩罗跋提献胡本《大品经》一部”。《晋书·苻坚载记》也证实,弥第曾于建元十八年,即公元382年“朝于坚,坚赐以朝服,引见西堂”。那就是说公元4世纪,佛教僧侣已任车师的国师,佛教在车师占据了统治地位,在交河故城修建佛教建筑当不能晚于4世纪。

北凉迁都高昌后,于公元450年统一交河。我们知道,北凉王且渠氏大力推行佛法,翻译、研习佛经,修建佛寺,开凿石窟,妆銮佛像,彩绘壁画,高昌成为我国佛教中心之一。作为高昌下属郡的交河,当然也不例外。

此后的麹氏高昌和西州时期,修塔建寺之风盛行,皇室贵族各自有寺,如公主寺、都朗中寺等;望族大姓家家建寺,有车寺、张寺、阚寺、索寺、阴寺等等。佛教已深入民间,影响和改变着人们的风俗习惯。

公元9世纪以后,回鹘王也改崇佛教,佛教之势大振,出现了高昌佛教的又一个兴盛期。

佛教在这里经过了一千多年的发展。因而,佛教遗址在交河故城的建筑中占据着重要的地位,当然也是交河历史发展必然的反映。

这次我们在交河故城调查到的佛教建筑遗址有52处,面积约2.6万多平方米。在这样一座建筑面积仅21万多平方米的台岛上,佛教建筑就占据了总建筑面积的百分之十二,而我们今天所能看到的远远不是昔日的全貌。遥想当年,交河故城内真可谓佛塔高耸,佛堂栉比,寺院林立。

(四)交河故城中佛教建筑的布局

佛教建筑在交河故城中占据着重要的地位,不仅表现在数量多,占据的面积大,更重要的是其所据位置突出,并且是经过精心设计布局的。

(1)从南门进入城内,沿中心大道北上,首先映入眼帘的是43号大塔(“了望台”),中央大塔在这条道路的北端。两座大塔遥遥相对,雄踞中心大道两端。大塔高耸,塔身硕大,巍然屹立,雄伟壮观。东门,是这座城市的要隘,面对着它的是编号为94TJD28、高5米多的佛塔。

(2)中央大塔的左、右两侧都有道路通向后面的大佛寺,这是全城的佛教中心。大佛寺北面的两侧又有东北佛寺和西北小寺对峙。

(3)城东、城西主要道路的两侧都布局着寺院,寺门开在大道旁,增加了交河故城的雄伟感。

(4)故城内纵横交错的道路旁,尤其是在两条道路的交叉口挖筑了佛殿。佛殿耸立在高高的生土台上,行人必须抬头仰望,更显得崇高神圣。

(5)佛教建筑还布局在坊的周围,或挖筑在坊墙的一角,或位于坊的入口处。这种布局和古代长安、洛阳相似,“在地形较高的坊内选择若干制高点,建造官署和寺观等,全城轮廓高低起伏,富于变化”。

(6)台岛北部的墓葬区,还有壮观的塔林。

同时,从我们这次对佛教遗址调查、分类排比的情况看,寺院区的佛教遗址比较集中;城西区的佛教遗址早期的较多;城东区佛教遗址多而密集,布局严整,与该区民居栉比、坊里相错的建筑相一致。寺庙区,除了几座大型的寺院时代较早外,时代较晚的94TJD1、2、4、5、7、9、10和12号遗址都位于这里或靠近寺庙区的地方。这种情况可能与交河故城建筑或扩建时代相关。

这种佛寺遍布,佛殿林立,佛塔相望,佛教建筑星罗棋布,遍及每一个角落的布局,适应了当时的形势。同时也告诉我们:交河故城的建筑是经过精心设计的。这些佛教建筑使这座处于高崖的城市更显得气势磅礴。

总之,交河故城现存的这些佛教遗址说明,佛教在古代交河确是盛极一时,深入人心,有着广大的信徒。

以上是我们经过调查后的初步认识,有待于今后进一步的了解和深化。但它却为研究交河故城及新疆其他古城遗址提供了珍贵的资料。

附记:在第25号寺院南面和28号佛堂的东面,耸立着两座高5米多的生土堆。我们曾数次爬上去调查,从现存遗址看,没有证据能表明它是佛教建筑,倒是很像了望台之类的。特别是后者,站在高台上,低头看,东门就在脚下,举目而望,崖下的农舍、葡萄园、树木,尽收眼底,一目了然。此外,个别坊门侧也有生土高台,作为瞭望保卫之用。所以说,佛教建筑根据于“高显处作”的规仪,大多挖筑于高台上,但并不是所有的高台上都是佛教建筑。

本文撰写中,得到王博、黄小江同志的帮助,特此致谢!

调查者:贾应逸 岑云飞 柳洪亮 张永兵 曹洪勇

测绘者:贾应逸 岑云飞 张永兵 曹洪勇

绘图者:张永兵 曹洪勇 玉素甫

摄影者:张永兵

撰写者:贾应逸

【注释】

[1]该文原名《交河故城佛教遗址调查报告》,收集在《交河故城保护与研究》一书中,新疆人民出版社,1999。这次汇集时,将原文的第一部分,即具体调查过程和细节等进行了大量删节。

[2]туманова,городицеяр—фото,ⅩⅩⅤⅡ,17,1989;Stein,Innermost Asia,Vol I,1928.

[3]刘观民:《交河故城》,载《文物》,1962(7)、(8)。

[4]《西北小寺的考古调查和发掘》,见《交河故城——1993、1994年度发掘报告》,北京,东方出版社,1998。

[5]《交河故城寺院及雅尔湖古墓发掘简报》,载《新疆文物》,1989(4)。

[6]《交河故城——1993、1994年度发掘报告》,第六章《二号民居遗址》。

[7]《交河故城——1993、1994年度发掘报告》,第四章《地下寺院遗址》。

[8]Grünwedel,Bericht uber archaologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung,im Winter 1902—1903(《1902—1903年亦都护城及其周边地区的考古报告》)。

[9]刘友恒等:《河北正定开元寺发现初唐地宫》,载《文物》,1995(6)。

[10]Grünwedel,Bericht uber archaologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung,im Winter 1902—1903(《1902—1903年亦都护城及其周边地区的考古报告》)。

[11]《旧唐书·职官志》。

[12]关于新疆石窟年代,请参看中国社会科学院考古研究所实验室:《新疆吐鲁番和南疆地区部分石窟年代测定报告》,载《考古》,1991(11)。

[13]国家文物局编:《中国古代建筑》,111页,上海,上海古籍出版社,1990。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。