于阗佛教图像中的地神研究

于阗佛教图像中的地神研究[1]

位于新疆南部、昆仑山北麓的古代于阗,大致包括今和田地区的和田市和皮山、墨玉、洛浦、策勒、于田等县。这里是我国古代佛教中心之一,著名的佛教圣地,境内佛塔高耸,寺院雄伟,佛教建筑众多。地面建筑虽然在10世纪末和11世纪初遭受了战争破坏,但直到20世纪初,英国人斯坦因仍在这里发现了许多佛教遗物,拿走大量的佛教艺术品。和田地区的佛教文物是十分丰富的,可以说几乎每发现一处遗址都可以见到相关的佛教遗物,遗憾的是,破坏过于严重,无法了解其完整内容而进行研究。近年来,新疆文物考古工作者在和田地区陆续发现,清理发掘了一些遗址,并不断地收集到一些有关佛教艺术的图像,尽管是零散的,甚至是破碎的,但也有助于我们对古代于阗佛教的认识,“地神”就是其中之一。

地神,名坚牢,梵名Prthivi,印度古代崇祀之神,具有伟大、坚固、群生繁育、土地繁生等诸德之女神;或称为诸神之母、地母等。佛经说她是色界十二天之一,主掌大地之神,是佛教的守护神。地神图像在于阗佛教艺术中屡屡出现,大多雕塑或描绘于立佛和毗沙门天王的双脚之间,一般都是用两手托持着它们的两足。中唐至宋代时的敦煌莫高窟壁画中,凡是与于阗有关的国王供养像和毗沙门天王等也有地神出现。本文根据现知于阗佛教艺术中的地神形象,反映的佛教内容及其与于阗的历史背景、文化等相关问题进行探讨。

一、于阗境内的地神形象

古代于阗境内现知有关地神的图像,主要见于热瓦克塔院和布盖乌于来克、托普鲁克墩、乌宗塔提、丹丹乌里克等寺院遗址。

1.布盖乌于来克佛寺遗址壁画中的地神像

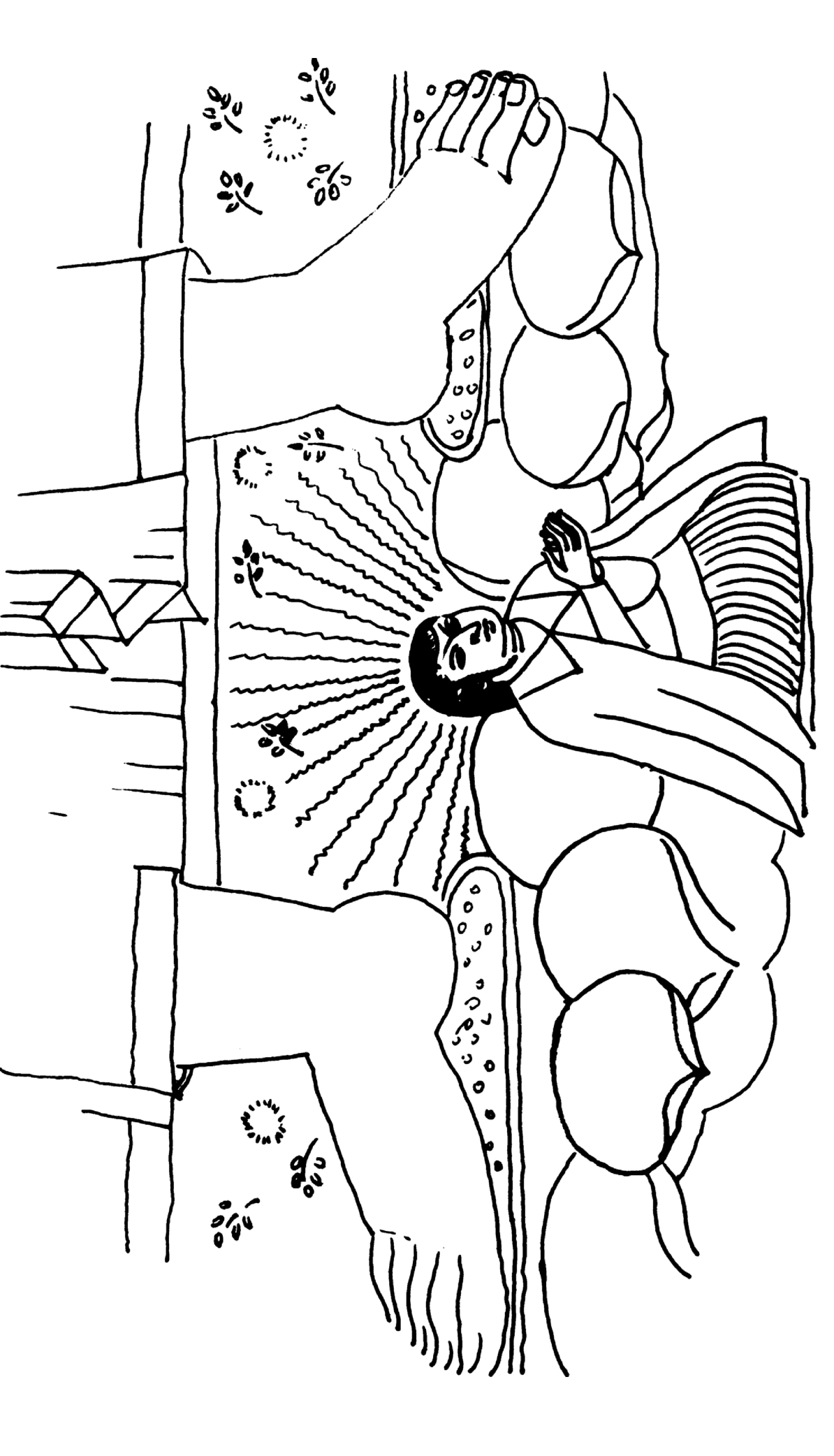

布盖乌于来克佛寺遗址位于和田市城北面40多公里的沙漠中。寺院的残墙东西长200米,南北宽100米[2],地表散布着石膏模制残件和建筑构件。遗址内偏东处有一正方形殿堂,每边长约为20米。殿堂内墙壁下端保存有高约1米以上的壁画,描绘着大型立佛像,现知有两尊,仅存小腿和脚。其中一幅,佛的两脚各长0.48米,呈“八”字形,分别踏在两朵莲花上,两脚相距约1.5米。可想而知,这原是一幅巨大的壁画。佛两足间跪着一身合掌致敬的女性,头后放射出十数条波浪式的光芒,表明供养者是神,应是地神(插图1)。另一幅更残破,仅见佛的右脚和脚侧跪着的地神,但色泽仍很艳丽如新(图版十一)。这两幅图中的佛穿红色袈裟,用深红色细线描出中间呈“U”状平行和两侧纵向垂直平行的衣纹。莲花、佛脚、女供养者的轮廓也用深红色线勾勒。线条遒劲有力,粗细相当,如“屈铁盘丝”。脚的阴面和趾间以肉红色晕染,富有立体感。

2.热瓦克塔院雕塑中的地神像

热瓦克大塔是和田地区地面仅存的一处较大型佛教建筑,位于洛浦县城西北50多公里的库拉·坎斯曼沙漠中,周围沙丘延绵起伏,一望无际,高约9米的塔岿然屹立,雄伟壮观。该塔曾被斯坦因和德国人椿克尔挖掘,1929年,我国考古学家黄文弼也曾到此考察。[3]现已被公布为全国重点文物保护单位。

插图1 布盖乌与来克佛寺壁画中的地神像

热瓦克大塔用不规整的土坯垒砌而成,通高9米。正方形基座,边长约15米,基座层次现已不清,大约有两层,第1层高近2.3米,第2层高约2.7米,下饰约0.31米的地角线,台基共高近5.3米。塔身为圆柱体,直径9.6米,今残高3.6米左右,看来塔顶原为覆钵式。基座四边中央筑出坡状踏道,直通基座上方,使塔的平面呈“十”字形。斯坦因曾清理出门对面踏道的台阶,见到两侧涂刷了一层白灰泥,或许整个大塔都被粉刷成为白色。

塔的外面围筑一方形院墙,西北—西南墙长50米,东北—东南墙长45米,墙残高3米左右,厚约1米。门开在东墙中央,四面院墙内外的墙壁上,均立有泥塑的佛和菩萨像。这些塑像有的高达3米,依照对称布局而分成若干组,大约相隔60或70厘米一尊,每尊立佛的身光或两侧往往还泥塑有小立佛或立菩萨等,有的还有供养人等小型塑像和绘画。立佛或菩萨身后的墙壁上还浮雕着精心制作的头光、身光及其上面影塑的化佛和化菩萨像,也有金刚杵和图案等装饰其间。这些塑像原来曾进行过妆銮,现在有的雕像低洼处或衣纹的缝隙间还残留有斑斑彩色,其中以赭红色为最多,有的还贴有金箔。

这些塑像所表现的内容,由于塔院四周沙丘堆积,从未作过系统的清理发掘,仅从斯坦因著的《古代和田》图版中可以辨认出,在有的佛和天王的两足间安置有地神(图版二二),不过仅塑出胸部以上部分,也许是表现从地涌出,如斯坦因编号的XXV、XXIV佛像两脚间都有托持佛脚的地神。斯坦因说“离大门再远一点的两尊塑像中,每一尊的双足之间各发现一身较小的女性胸像……它们显然全都相同”[4]。

在寺院东墙的大门旁雕塑有四身守护神,斯坦因编号为XXVII和XXVIII的天王像,几乎塑成圆雕,高度与真人相同。出土时保存了腰以下部分,身着双层长衣,腰结带,挂长剑、腰巾等,脚蹬高腰靴。这两身天王的双足间也各雕塑出一身从地涌出的地神像。门北侧的天王应是毗沙门,其衣饰比较显目:两层衣服从腰部垂下,衣缘饰有带圆圈等的精致刺绣花边,裤子塞在高腰靴中,靴子原为赭色。

3.托普鲁克墩佛殿遗址中的地神像

托普鲁克墩佛寺位于策勒县城西面,达玛沟乡政府东南约7公里的荒漠中。[5]这是一座规模很小的佛殿遗址,佛殿平面为方形,南北长2米,东西宽1.7米。周围被沙漠覆盖,佛殿的墙体以“木骨泥墙”法构筑,现存最高处约1.38米。正壁泥塑的佛像结跏趺坐于莲台上,肩宽,腰细,袈裟上的褶襞呈平行的阶梯状,背光边缘影塑卷草、花卉图案,雕塑显得规整细腻。坐佛两侧各描绘一身立佛像,组成正壁的三身佛。佛殿的左、右两侧壁各绘两身立佛像,前壁门侧有护法神。这里现知有三身地神:一身在正壁塑佛左侧描绘的立佛两足间,另两身描绘在左右两侧壁第一身立佛的双脚间。这几身地神都呈从地涌出状,双臂伸展,两手托持佛脚。这些壁画均用赭线勾勒轮廓,墨线定形,但在皮肤和莲瓣处仍以赭线描绘。

4.巴拉瓦斯特佛寺遗址群中的地神像

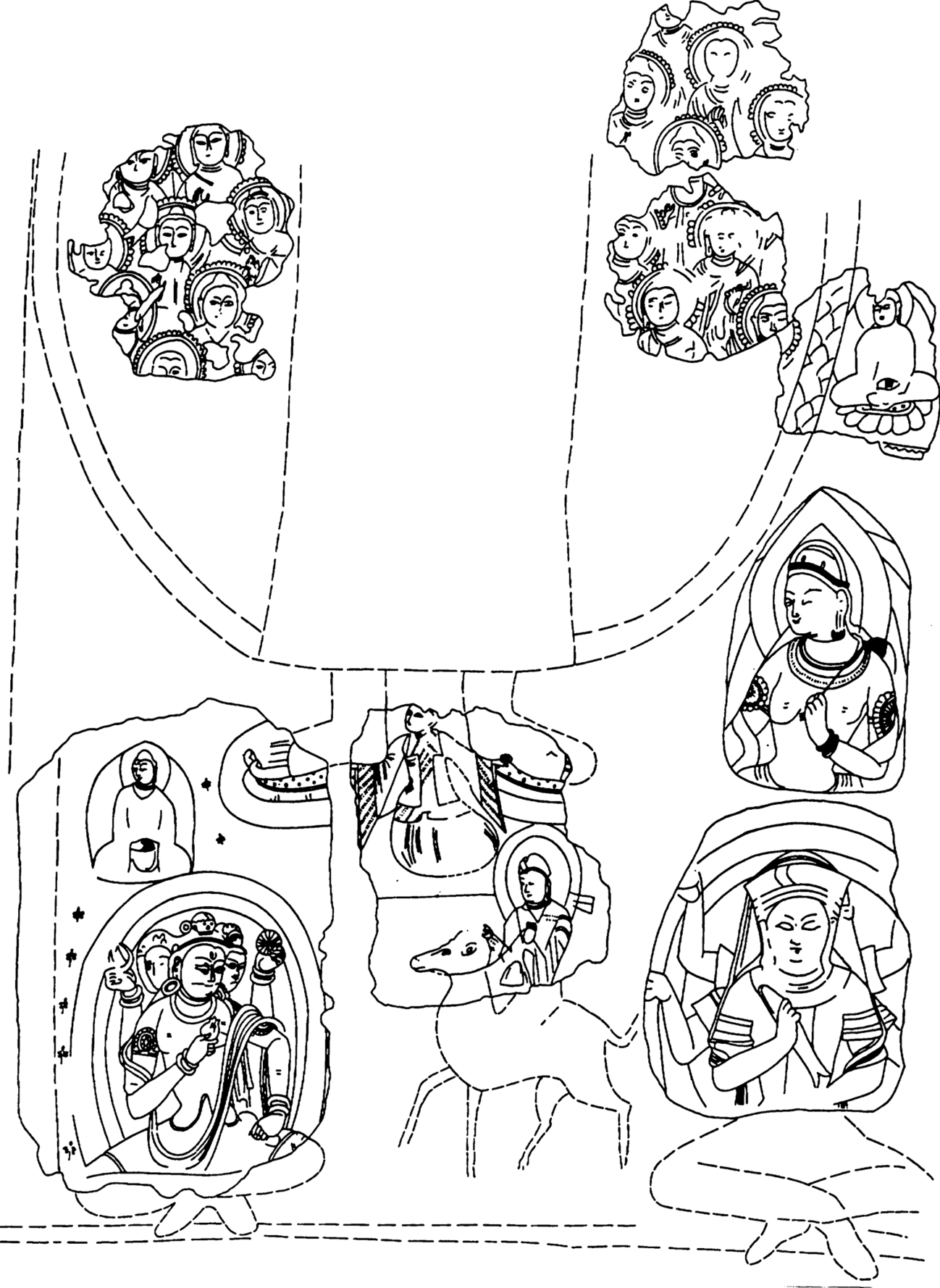

乌宗塔提位于策勒县城东达玛沟乡北面的沙漠中,遗址分布范围较广。在其东南的巴拉瓦斯特寺院遗址中,德国人椿克尔在编号为B.3.3的壁画中发现一幅有关地神的图像。在其所著的《中国和田考古》一书[6]的图版中,发表了该图的残片,有佛右脚、托持佛脚的地神、骑者头像和帝释天、尼连河神像、佛的部分背光以及背光中的千佛像。他还将斯坦因拿走、现藏印度新德里国立博物馆藏的摩醯首罗天及其头上方的小坐佛像和这幅原画作了拼接,汇集成一幅比较完整的画面,描绘出线图(插图2)。这是一幅纵长形的画面:佛两脚立于莲花上,佛背光中聚集了许多化佛;地神跪在佛的两脚间,两手托着佛足;左侧帝释天维护;下方的中央绘一骑者,两侧分别为摩醯首罗天和尼连河神;周围还散布着一些小坐佛。

插图2 巴拉瓦斯特B.3.3佛寺的《金光明最胜王经》变故事画

5.丹丹乌里克A.4.2遗址中的地神像

丹丹乌里克遗址位于策勒县达玛沟北约90公里的塔克拉玛干沙漠中,有居址、寺院等14处古代建筑遗址,以及田园、灌渠、果园等,构成一处处完整的聚落遗址。德国人椿克尔在他编号为A.4.2的寺院(据说在斯坦因所编Ⅻ—ⅩⅢ号遗址范围内)壁画中也发现了地神的图像。可惜画面甚为残破,仅存台座饰卷草纹图案,下绘垂帐纹。佛的右足立在台座的莲花上,佛两脚间的地神仅保存了胸部以下部分,可见双膝跪地,两臂平举,手托佛脚。但台座右侧残存两身着铠甲、足蹬长腰靴的天王,为我们的研究提供了资料。[7]

6.丹丹乌里克佛寺遗址2002年发现的地神像

2002年新疆文物考古研究所和日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构共同考察丹丹乌里克遗址时,在其北片西区发现了一座佛教寺院遗址。这座寺院的佛殿平面呈长方形,南北长8.2米,东西宽6.02米,现存墙高20~100厘米,可见供右旋的甬道痕迹。“木骨泥墙”结构的殿墙均已塌毁,壁画倒在地面,叠压残破,其中编号为02CDF1:04的壁画残片上有一地神像。[8]这是墙壁下方的残块,可见上下两排骑者,画面左侧的大型立佛像仅存膝盖以下部分。佛穿黑色带边饰的内衣,外披红色袈裟,跣足,两足分别立在两朵盛开的莲花上。地神就位于佛的两脚间,两臂平伸,手托佛脚。

从上述现知的6处雕塑和壁画上看,地神形象是于阗佛教艺术表现的重要内容,也可以说是于阗佛教图像的特点之一。

二、地神图像反映的佛教内容

佛经中有关地神的叙述主要有以下几种:佛传记的有《佛本行集经》、《方广大庄严经》、《过去现在因果经》、《佛本行经》[9]等;推崇禅观法的有《观佛三昧经》、《禅秘要法经》等;涅槃部中有《金光明经》和《金光明最胜王经》;密藏部中有《大毗卢遮那成佛神变加持经》(《大日经》)。此外,华严部的《大方广佛华严经》(八十《华严》)和《地藏菩萨本愿经》中也都提到地神。如果将上述这些经文的内容、与此内容相关的图像,和于阗佛教中的地神形象对比研究,我认为于阗现存的这些地神主要是根据《金光明经》和《金光明最胜王经》中的《坚牢地神品》绘制的。

《金光明经》为北凉时期的昙无讦所译。经中叙说佛在王舍城耆阇崛山为众天人说法时,四方众佛和诸天人等纷纷赶来赴会闻法,其卷二《坚牢地神品》中叙述,地神坚牢闻佛说法后,发大誓愿说,此《金光明经》是部微妙经典,若现在世,若未来世,若城邑聚落,若山泽空旷,若王宫民宅,“随是经典所流布处,是地分中敷狮子座。令说法者坐其座上,广演宣说是妙经典,我当在中常作宿卫,隐蔽其身于法座下,顶戴其足”,而使“阎浮提内药草树木根茎枝叶华果滋茂,美色香味皆悉具足,众生食已增长寿命”。坚牢地神闻佛说法后,深感《金光明经》是一部护国利民的惟妙经典,发愿要为宣扬该经的佛或众生,设置狮子座,她将隐身于座下,顶礼其脚,维护道场,使广袤大地土地肥沃,所生之粮食、树木和众草等增长滋茂,人们食后快乐长寿。因而,上述图像中的坚牢地神,就描绘在说法佛的脚下,即“隐蔽其身于法座下”,其中托普鲁克墩、巴拉瓦斯特和丹丹乌里克佛寺中,地神还伸展两臂,双手托着佛的两足,而布盖乌于来克佛寺中则是双手合十“顶戴其足”,都是在“常作宿卫”佛法。整个画面与佛经相吻合。

巴拉瓦斯特寺院的那幅壁画内容明显是根据《金光明最胜王经》描绘的。该经由唐代义净译为汉文,《序品》中说佛在王舍城灵鹫山峰为众生说此经,“护世四天众及大臣眷属、无量诸药叉,一心皆拥卫。大辩才天女、尼连河水神、诃里底母神、坚牢地神众、梵王帝释王、龙王紧那罗及金翅鸟王、阿修罗天众,如是天神等,并将其眷属,皆来护是人,昼夜常不离”。这幅画面中,除了双腿跪地,两臂平举,双手托持佛脚,顶戴佛足的坚牢地神外,仅存帝释天、摩醯首罗天、尼连河神。

画面中位于佛左侧的为帝释天像。其色泽剥落,现可见心形头光和身光;头侧向右,面佛;袒上身,披帛;头梳高髻,戴宝冠,佩项圈、璎珞、臂钏、腕镯等。左臂屈曲,手于胸前持拂尘把,拂尘搭于左肩上。佛经说,帝释住佛之左,持拂尘维护。图像与佛经叙述也相合。

坐于佛右下方的摩醯首罗天,即大自在天,也称三十三天。原系印度婆罗门教的重要神祇,佛教尊其为大自在天界主,成为佛教的保护神。密教说他“现种种之形,有种种之名”,其像为三目,有二臂、四臂或八臂,尤“以牛或男根为其身体之标志”。巴拉瓦斯特壁画中的这身像为三头四臂:正面和左侧面的头像均呈慈悲相,头戴骷髅冠;正面头的额上有一目,合为三目;右侧的头像,上梳高髻,束花鬘宝冠。四臂中,两臂上举,左手托日,右手执月;下边的左手握拳,持法器置膝上,右手托石榴——吉祥果。袒上身,披帛,佩饰耳珰、项圈、臂钏、腕镯等,腰系裙,并以阴茎勃起为其身体之标志。

描绘于佛左下方的人物具头光和身光,头戴一种圆顶帽,缯帛垂于两肩,上身似穿圆领短袖衣,帔帛从后背绕至臂上。有六臂,两臂上举,两臂侧伸,因画面残损,所持之物不得而知。另两臂前置,双手持一鱼,应是尼连河神。(https://www.xing528.com)

总之,这些图像的内容主要是本着《金光明经》和《金光明最胜王经》而绘制的。如前所述,坚牢地神应是女性,《金光明最胜王经》明确指出“此大地神女,名曰坚牢”。因而,图中所绘地神大多是女性。热瓦克塑像中的地神,如斯坦因所说,胸部凸起,比例匀称,“不仅轮廓优美,造型也很好。尤其值得注意的是侧面的头发处理得仔细而大方”(插图3)。

插图3 热瓦克塑像中的地神像

上述几处壁画中的地神,面部长圆,较为突起,眉黑,目大,黑色头发后梳,布盖乌于来克的地神黑发间显出蓝色饰带。她们的身体挺拔,胸部凸起,姿态优美,其中尤以布盖乌于来克遗址中的一幅保存得最清晰,色泽鲜艳如新。她上穿“V”字形翻领、窄袖短衣,并在领、前襟、下摆、袖口处缝缀橘黄色宽边饰,腰结百褶长裙。乌宗塔提地神的服饰与此相同,只是那肥大的衣袖从腋下垂至袖口,显得活泼生动。丹丹乌里克壁画中的地神身着长长的连衣裙,腰结宽带,体型苗条,和布盖乌于来克的地神一样,外披的风衣飘荡于身后,惟妙惟肖,更显出这些女神的温柔优美。这些又是研究于阗物质文化和衣冠服饰的珍贵资料。

但是,丹丹乌里克发现的02CDF1:04中的地神却是身穿当地流行的套头小翻领长上衣,而面部稍显扁平,又似中原汉人,特别是嘴的上方有髭,下飘长须,两鬓留络腮胡须,明显是一位老年男性。如前所述,无论从印度古代的传说,还是龟兹的壁画看,地神均是女性;就连这些图像所依据的《金光明经》和《金光明最胜王经》也说是女性;密教《大日经疏》卷四指出“地神是女天”。但胎藏界曼陀罗外金刚部的绘画中却并列安置男女二天,不过这种图像均为全身,呈坐姿,手中都有执持。我国古代传说和后来道教中管理地面的“社神”,即民间祭祀的土地神就往往以老翁的形象出现,我国南宋人行霆编著、诠释佛经的《重编诸天传》中说“地神乃总号,安住不动皆地神”,那就是说,地神可以是女神,也可以是男性了。

从上述的雕塑和壁画中,可以看出于阗地区曾广泛崇拜地神,流行于该地的《大方广佛华严经》(八十《华严》)卷一《世主妙严品》中,叙述了多数的地神,说“复有佛世界微尘数主地神,所谓普德净华主地神、坚福庄严主地神、妙华严树主地神、普散众宝主地神、净目观时主地神、妙色胜眼主地神、香毛发光主地神、悦意音声主地神、妙华旋髻主地神、金刚严体主地神。……皆于往昔发深重愿,愿常亲近诸佛如来,同修福业”。研究《华严经》的有些学者认为,该经是在于阗集成的[10],所以,这些地神应该是起源于古代于阗。但丹丹乌里克佛寺发现的02CDF1:04老翁式的地神形象很可能是受到中原道教的影响。该处佛寺曾出土过一些8世纪汉文文书,并且有由汉僧主持的护国寺等汉寺。

三、于阗尊崇地神的历史背景

于阗是一个历史悠久的地区,有众多古老的传说,而这些传说往往和佛教相结合,使佛教艺术变得更加丰富多彩,关于“大地之神”的传说也是如此。玄奘在《大唐西域记》卷十二中记载了这样一个传说:在很早以前,毗沙门天王居住在于阗。后来,东土王子招抚众人,在于阗中部修城建都,但国王渐渐衰老,没有儿子承嗣,于是到毗沙门天王寺祈求嗣子,只见天王额上裂开一口,从中奔出一个小儿。国王兴高采烈地捧着回到宫内,国人纷纷前来庆贺。谁知这个婴儿不吃人乳,国王无奈,又去毗沙门天王寺请求养育之法。忽然,神前的地上渐渐鼓起像女人的乳房,婴儿上前吸吮。王子依靠大地之神的乳水长大,智慧和勇敢超过了前辈,全国气序和畅,熟知礼仪,崇信佛法。这一传说在8世纪以后的藏文《于阗国授记》、《牛头山授记》和敦煌莫高窟藏经洞发现的《于阗国教法史》中都有记载,同时,又增加了些曲折离奇的神话色彩。透过这些扣人心弦的神话传说,折射出于阗人对地神尊崇的深厚基础:大地神女哺育了于阗民族,其国王自称是“毗沙门天之祚胤也”,因而国号“瞿萨旦那”,义即“地乳”。

敦煌莫高窟属于五代时的第98窟中,描绘有一幅于阗王李圣天的供养像:头戴冕旒,着衮龙深衣袍,白纱中单;长裙蔽膝,腰束带,腰佩长剑;头后垂绢巾;手戴镶嵌宝石的指环,一副威严的帝王形象。他右手前伸,两指拈花,左手持熏炉,虔诚供养。旁书“大朝大宝于阗国大圣大明天子”。于阗王双脚立在地毯上,两脚间涌出一女性(插图4),两臂平举,手托国王双脚。她头梳高髻,花带绕发,颈佩珠饰,身穿棕色衣,头后有绿色光环,应是地神。根据上述佛经的记述“大地神女”即坚牢地神的说法,此地神既是佛教的保护神,又是于阗王族的哺育者。

插图4 敦煌98窟于阗王李圣天供养像中的地神像

(选自《龟兹学研究》第二辑)

于阗王自称是“毗沙门天之祚胤”,因而,对毗沙门天王的崇拜广泛流行于于阗,在毗沙门天王像的两脚间也描绘有地神,如上述热瓦克塔院的塑像。其原因也许与地神的发愿相关:凡宣讲《金光明经》者,她即“在中常作宿卫,隐蔽其身于法座下,顶戴其足”,于阗的毗沙门天王当然也宣讲了《金光明经》,并曾发愿说“我等四王能说正法,修行正法,为世法王,以法治世”。对于这样的天王,坚牢地神当然应该维护。于阗佛教寺院及其雕塑壁画等遭受严重破坏,我们无法了解其原貌,但在敦煌莫高窟第154窟(时代为中唐)南壁描绘有两铺毗沙门天王和观音、毗沙门天王和恭御陀天女的图像,在毗沙门天王的双脚间也有地神涌出托持两足的画面。莫高窟藏经洞出土的P.2322号和P.4518号卷子中描绘的“大威德毗沙门天王”和“大圣毗沙门天王”像中,地神也双手托持毗沙门的两足,不过,地神不是双臂平举,而是两臂屈曲,两手分别托住毗沙门两脚。不管如何托持,但其意义是一样的。

于阗对毗沙门天王的崇信与《金光明经》宣扬四天王的卫世护法思想是相通的。《金光明经》是一部宣扬维护镇守国家的经典,对我国隋唐及其以后的佛教影响颇大。该经以四天王为首,包括其所属的天龙八部和二十八众等,都是救护世间、卫护佛法的护法神。经中列举护法众鬼神时,首先提出四天王,如《序品》中说“护世四王将诸官属,并及无量夜叉之众,悉来拥护”。持是经者“还有大辩天神、尼连河神、鬼子母神、地神坚牢、大梵尊天、三十三天、大神龙王、紧那罗王、迦楼罗王、阿修罗王与其眷属”等诸多鬼神。甚至还专门列出《四天王品》、《大辩天神品》、《功德天品》、《坚牢地神品》、《散脂鬼神品》和《鬼神品》等。长篇累牍地叙述他们发愿,护持《金光明经》,镇护国家,救护世间的决心,并特别叙述四天王的誓愿,讲说此经,卫护此经,自称为护世天王。[11]前述的丹丹乌里克壁画中,还保存了两身天王的图像,站立在有地神托持的立佛右侧,进一步表明画面所依据的《金光明经》等佛教经典及其所宣扬的天王护世卫法思想。

这一信仰影响了龟兹,如克孜尔尕哈第13、14窟中均有托持供养国王和王后双脚的地神形象(插图5);如上所述敦煌莫高窟壁画以及对毗沙门天王的信仰等。[12]隋代大业年间,僧人慧乘曾奉敕到张掖讲演《金光明经》,河西各地、西域高昌、伊吾等诸国王纷纷前去聆听,也促进了对该经及毗沙门天王信仰的扩大。

插图5 克孜尔尕哈石窟供养国王的托持地神像

至于这些地神图像的时代问题,根据与这些图像同时出土的不多遗物看,热瓦克塔院修建的时代比较早,延续使用的时间也很长,其中有些雕塑在5世纪左右,也有后来甚至到唐代时补塑的,因为不了解那几身地神的出土情况,具体时代很难肯定,但大概不会晚于5世纪。

上述其余的几处寺院,包括布盖乌于来克、托普鲁克墩、乌宗塔提、丹丹乌里克等寺院遗址的地神,可能是北朝至唐代的绘画。其中托普鲁克墩寺院遗址是北朝时期的建筑,左侧壁的地神图像与热瓦克的相似,呈从地涌出状,当与建筑同时。佛左侧的一身地神,明显可以看出后来补绘的痕迹,可能是唐代的笔墨。布盖乌于来克、丹丹乌里克和乌宗塔提的巴拉瓦斯特等寺院遗址的这些地神,均为全身像,或合十,或托持双足,可能是公元七八世纪的绘画了。

【注释】

[1]该文原载于韩国中央亚细亚研究会编:Central Asia,Its History and Culture(《中亚历史和文化》),2007。

[2]李吟屏:《佛国于阗》;新疆文物考古研究所:《和田地区文物普查资料》,载《新疆文物》,2004(4)。

[3]黄文弼:《塔里木盆地考古记》。

[4]A.Stein,Ancient Khotan.Detailed Report of Archaeological Explorations Chinese Turkestan,2vols,1907.

[5]艾再孜·阿部都热西提:《和田发现一千五百年前古佛寺》,载《文物天地》,2002(6)。

[6]Die.Trinkler-Sammlung im Ubersee-Museu,Bremen,Archaologische Funde aus Khotan Chinesisch-Ostturkestan,p.112,1974.

[7]Die.Trinkler-Sammlung im Ubersee-Museu,Bremen,Archaologische Funde aus Khotan Chinesisch-Ostturkestan,p.102,1974.

[8]新疆文物考古研究所:《2002年丹丹乌里克遗址佛寺清理简报》,载《新疆文物》,2005(3)。

[9]参看霍旭初:《克孜尔石窟降魔图考》,载《敦煌研究》,1993(1)。

[10]魏道儒:《中国华严宗通史》,南京,江苏古籍出版社,1998。

[11]参见任继愈主编:《中国佛教史》第3卷,北京,中国社会科学出版社,1988。

[12]参见古正美:《于阗与敦煌的毗沙门天王信仰》,见《2000年敦煌学国际学术讨论会文集·历史文化卷(上)》,兰州,甘肃民族出版社,2001。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。