从“健康第一”思想探讨高校体育教学评价改革

陈燮轲

作者简介:陈燮轲(1970- ),男,浙江慈溪人,浙江树人大学讲师,研究方向为体育人文社会学。

当前,高校体育正在进行全方位的改革,并取得了有目共睹的成绩。但作为中心任务之一的体育教学评价改革,却显得相对滞后和不足。一个不容否认的事实是现行的体育教学评价已不知不觉地从根本上束缚住了高校体育改革和发展的步伐。因此,构建适应素质教育的体育教学评价体系,是实现高校体育教学根本性变革的必然要求,也是当前亟待研究和解决的课题。本文从“健康第一”思想出发,对高校体育教学评价改革问题进行探讨,力求为深化高校体育教学改革提出有益的建议。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

以12所普通高校体育教学评价的目的、内容、方法和指标作为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法:研究过程中,参阅了教育学、评价学、教育评估、体育教学评价及有关的专著、论文等文献资料。

1.2.2 问卷调查法:对上海、江苏、浙江的12所普通高校体育部就体育教学评价的目的、内容、方法和指标等进行问卷调查。

1.2.3 专家咨询法:走访了6所高校的7位专家,其中教授4人、副教授3人,探究高校体育教学评价的未来发展方向。

2 结果与分析

2.1 高校体育教学评价的现状

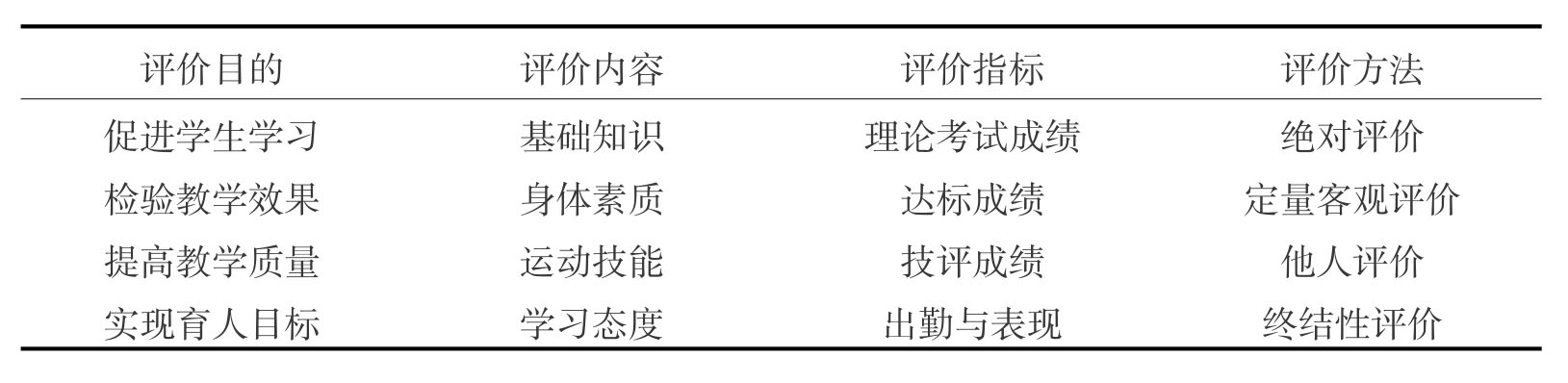

问卷调查结果显示,目前各普通高校在体育教学评价的目的、内容、方法和指标等方面均具有普遍的相似性,具体内容见表1。

表1 高校体育教学评价目的、内容、方法和指标

2.2 高校体育教学评价中存在的问题

2.2.1 评价目的理论与实践相背离。体育教学评价目的是:通过评价,激发和调动学生的积极性,促进学生学习;了解教学状况,检验教学效果,及时反馈调节,提高教学质量;促进学生身心的全面发展,更好地完成育人目标。因此,评价目的理论是基本正确的,但是理论与实践相背离的现象在评价目的上表现突出:存在为评价而评价、为评价而教学、把评价作为教学的目标对待等现象,体育教学评价局限于“生物学评价”范围,未能从教育学、社会学、心理学、哲学等多学科进行更高层次上的“综合评价”。

2.2.2 评价内容缺乏完整性和合理结构,导致目标达成的整体性难以实现。目前,教学评价中强调“显性指标”(时间、高度、远度等),很少关注“隐性指标”(兴趣、动机、态度、意识等),往往以身体素质、运动技能作为评价的主要内容,而将体育意识、体育兴趣、体育精神等情感和社会性发展这类非体力因素排除在评价内容之外。进行体育教学运动技能等的评价是必要的,但对于体育教学的人文思想、体育文化进行评价,同样是不可欠缺的。

把不系统的体育常识、运动项目的技术要领、体育竞赛规则和裁判法、体育时事新闻等统视为“体育基础知识”是对体育课程知识体系的一种误解。为了考试,学生记住教科书上的“标准”答案,不管理解与否、同意与否,都统统塞进脑子里。只有这样做了的学生才能获得较好的评价,取得较好的分数。这种以功效性的赋值评价方法与强调素质培养的教育目标是相背离的。对学生来说,学习已不再是一种乐趣,而完全成为一种负担,这样的评价不仅造成学生对理论学习的厌学心理,更严重的是抑制了学生的求知欲、创造欲等全面发展所需要的最基本的动力。

教学评价中过分苛求动作的准确与技术的完美,使运动技术的学习与掌握成为直接的教学目的,而不是教学手段。把“达标”作为评价的重要内容,使教学与“达标”形成一种彼此对应的契合关系,“达标”至上,成为衡量学生、教师、学校的钢性尺度,这必然限定了体育教学的行为选择和价值取向。

部分高校将“态度”作为评价内容之一,但比重最高仅为10%。而此类内容不仅是体育教学目标的组成部分,更是影响学生学习过程和效果的深层动力机制。

调查中还显示,在评价具体的内容选择和实施中,对各项内容之间缺乏连续性、发展性的考虑,导致教学评价内容的结构较差,不利于教学目标整体性的达成。

2.2.3 评价方法缺乏科学性。采用统一评分标准的绝对评价,不考虑学生的基础和个体差异,容易挫伤处于两极的学生的学习积极性。对学生来说,他们的体质、运动素质和文化素养等主观条件是不同的,但他们要面对相对统一的评价标准,这显然是不符合体育教学特点的,也是有违心理学、教育学规律的。

采用单一教师评价的他人评价,而学生自我评价很少。由于学生不参与评价的过程,使学生对学习情况缺乏了解,这同样不利于调动学生的学习积极性和主动性;以终结性评价作为主要评价方法,其缺陷是评价与教学同步结束,不能对教学过程提供及时的反馈信息,不能有效地帮助学生及时发现问题,影响学生学习的自觉性和有效性。

2.2.4 注重定量客观评价导致必要的定性主观评价的缺乏。体育教学评价中存在“评价指标唯量化”的误区。如果指标非量化、不可测量,则有评价结果不客观、不准确、不科学之嫌。因此,对于某些具有丰富意义、教育价值、人文价值、对人生具有终极意义的内容,由于不能用“可操作的”定义去界定,其评价指标就有可能被排除在评价指标体系之外。由此带来的严重后果是显而易见的,损失也是无法估量的。

2.3 “健康第一”思想与体育教学评价改革

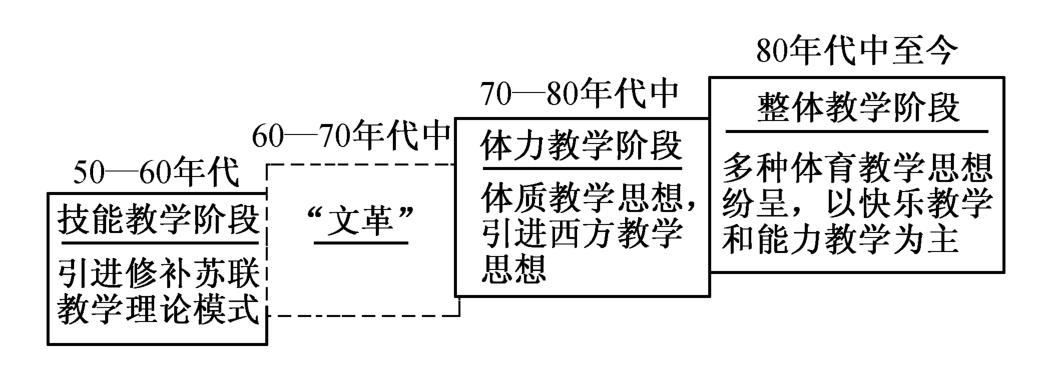

2.3.1 我国体育教学指导思想的历史沿革。长期以来,高校体育工作者就体育教学指导思想问题曾开展过多次大讨论,但至今尚未获得一致意见。建国50多年来,各种体育教学指导思想纷呈,有学者将其归纳为以下几种:自然体育的、技术教学的、体质教学的、竞技体育教学的、培养能力的、快乐体育的、终身体育的、全面教育的教学思想。具体演变过程如图1。

图1 20世纪我国体育教学指导思想沿革

2.3.2 21世纪高校体育教学指导思想定位。体育教学指导思想是一种理念、原则,是人们对体育教学的一种价值取向。它以时代背景、时代教育背景为依托,受教育思想、学校体育指导思想及体育教学自身特征、功能等诸多因素的影响,并借鉴和融合国外体育教学的成功经验而形成和提出。

科学技术的迅猛发展,以信息技术为主导的新技术革命的兴起,必将引起21世纪社会生产和社会生活的巨大变革。为适应社会的变革与发展,培养跨世纪优秀人材,世界各国都对教育改革表现出极大的热情。当前我国实施素质教育,是时代发展的必然要求。(https://www.xing528.com)

按照素质教育观的要求,高校体育应以奠定学生的终身体育基础为主,培养学生终身体育的能力。“健康第一”指导思想的确立,标志着我国教育改革和发展进入了一个崭新的阶段。顺应这一思想,21世纪高校体育应贯彻素质教育和终身教育思想,从以增强体质为中心向健身为中心转移,着重培养学生的体育能力,实现健康教育与身体教育的有机结合。因此,21世纪的高校体育教学应从社会发展对人才综合素质的要求,以及体育教学的功能出发,坚定地树立起“健康第一”的指导思想。

2.3.3 评价目标、教学目标和教学指导思想的一致性。体育教学评价必须坚持评价目标与教学目标相一致的原则。如果评价目标与教学目标不一致,那么评价所把握的情况就会与教学活动所取得的结果相脱节,在这种情况下,不仅谈不上对教学的评价,而且也难以达到评价与指导的有机结合。如果评价能与教学直接结合,并作为教学的调整机能的一部分,这样就可以按照目标所确定的教师指导和学生学习的方向进行定期的评价,判断达到教学目标的程度。由此可见,必须根据教学目标来确定评价目标,否则必然导致偏离教育方向的后果。

体育教学指导思想,是对体育教学活动起方向指导作用的、以教学目标任务为核心的基本观点与认识,教学指导思想是教学活动的根本方向和目标问题。体育教学目标必须以上述的体育教学思想为指导,而体育教学目标则是教学指导思想的具体体现。教学目标不明确就会使教学工作难以适从,必然会引起体育教学实施过程的混乱,因此树立明确的体育教学指导思想其重要性是不言而喻,教学目标和教学评价必须与教学指导思想保持一致,“健康第一”思想无疑应贯彻于体育教学评价之中。

2.4 体育教学评价改革的设想

体育健康能力培养模式是以“健康第一”为指导思想,以提高学生的基本运动技能为手段,从学生个体实际和现代病例出发,结合环境、心理、养护、体疗、非生物性疾病的预防与康复以及生活方式等传授相关的健身原理,以自我健康检查、诊断、评价为核心,培养学生能运用多种运动手段,在人生不同时期保持、调节健康状态的一种体育教学模式。它使体育与健康教育有机结合,尤其重视学生体育健康能力的培养。

因此,与体育健康能力培养模式相匹配,提出以体育健康能力为评价核心,采用形成性评价和总结性评价相结合的方法,构建具有全面性、动态性和结构性的高校体育教学评价体系的设想。

2.4.1 以体育健康能力为评价核心。评价是建立在某些准则和价值标准之上的价值判断过程。价值观不同,评价的着眼点不同,就可能出现评价观、评价范畴的变化。因此,高校体育教学评价改革的关键问题是构建崭新的体育教学评价观——即符合素质教育的评价观。素质教育的本质是“能力教育”。美国学者布卢姆强调“教育的基本功能是使个人获得发展”,“发展能够使学生在一个复杂社会中有效地生活的那些特征”。体育健康能力的培养是通过体育教学实现学生的可持续发展,实现终身体育的必然要求。因此,以体育健康能力为评价核心,体现了素质教育的评价观和“健康第一”的指导思想。

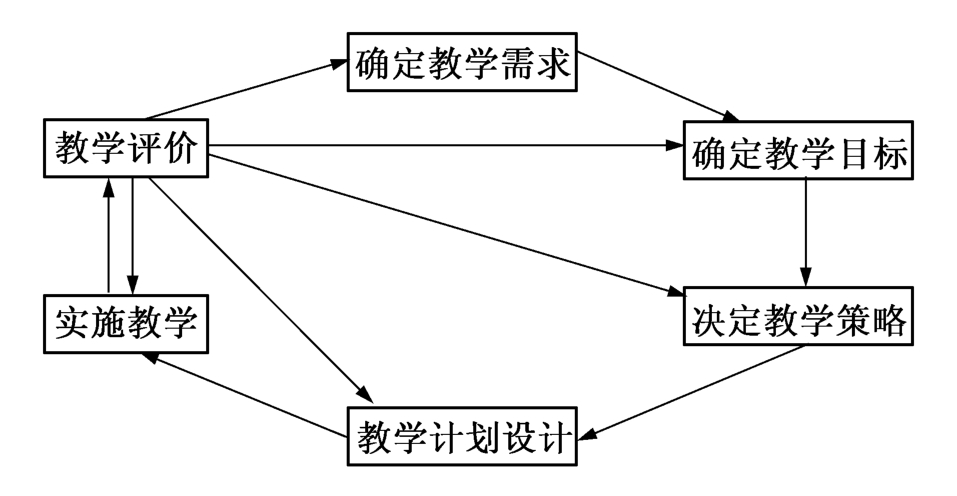

图2 教学评价模式及其反馈作用

2.4.2 注重形成性评价与总结性评价相结合。应改变以往评价与教学同步结束、无法实现评价结果适时反馈的弊端,同时使用“总结性评价”和“形成性评价”,以使两者产生良好的互补作用和综合作用。评价活动要贯穿于整个教学过程,既有不同指标的“结果评价”,又有不同内容的“过程评价”,并及时进行必要的反馈,从而使评价活动对教学的各个环节产生积极的作用。其评价模式见图2。

2.4.3 教学评价的全面性、动态性和结构科学性。全面性是指在强调“显性指标”的同时,把“隐性指标”即体育意识、体育兴趣、体育精神等情感和社会性发展这类非体力因素作为评价内容的重要组成部分,强调体育教学的人文思想、体育文化的评价。

动态性是指在采用“静态评价——对结果的评价”的同时,注重“动态评价——对过程的评价”,即对评价对象发展状态的评价。着重纵向比较,考察其历史情况,注意其发展潜力和发展趋势,以利于对评价对象进行正确的指导,并激发其进取精神。

结构科学性是指围绕体育健康能力培养这一核心目标设计合理的教学评价指标体系。在确定各级、各项指标时应防止两种倾向:一种是过于抽象概括化,用简单空泛的指标去套生动具体的教学实践;另一种倾向是人为地把问题复杂化,用琐碎、孤立、繁杂的指标集合冲淡核心目标这一本源。

3 结论与建议

3.1 目前,高校体育教学评价的目的、内容、形式和方法与素质教育不相适应,教学评价改革相对滞后,成为束缚高校体育教学改革和发展的主要因素之一。必须确立符合素质教育的教学评价指导思想和教学评价目的观,贯彻“健康第一”指导思想,真正使评价成为教学改革的推动因素。

3.2 “健康第一”指导思想的确立,不是对学生提出了更高的要求和更严的标准,而是要求社会和学校应以人为本,给予学生更大的宽容和更多的自由,使他们具有更强的做人的尊严和享有更充分的做人的乐趣。体育教学评价不应成为学生充分享受体育的障碍。

3.3 与体育健康能力培养模式相对应的教学评价模式,是从评价对象的需要和发展视角出发,破单维的“育体”、“达标”评价向多角度、多方法的综合评价转化,充分发挥评价的反馈、纠正、改进、激励、强化等教育功能。这是有效提高高校体育教学质量强有力的措施,同时对学生体育能力的提高、终身体育的实现、健康状况的维持和发展等都将产生积极作用。

3.4 如何建立体育健康能力的评价指标体系和设计具有可操作性的评价实施办法,是有待于进一步探讨的问题。

参考文献:

[1]梶田湊.教育评价.长春:吉林教育出版社,1988

[2]刘本固.教育评价学概论.长春:东北师范大学出版社,1988

[3]李玢.世界教育改革走向.北京:中国社会科学出版社,1997

[4]朱德全,宋乃庆.现代教育统计与测评技术.成都:西南师范大学出版社,1998

[5]张建华,杨铁黎.当代美国体育教学评价的改革.天津体育学院学报,2002(1):64-67

[6]刘夫力,洪毅.体育课程目标论析.体育学刊,2001(1):122-123

[7]刘海元,周登嵩.论体育教学指导思想及其提出的基本思路.北京体育大学学报,2002(1):86-88

[8]韩庆祥.素质教育的本质:“能力教育”.高等教育研究,2000(4):23-26

[9]唐健.论大学生素质教育与高校体育课程改革.北京体育大学学报,2002(1):105-107

[10]周林清,卢青,周林旺.体育教学评价的教育学思考.北京体育师范学院学报,2000(3):76-79

(原载2005年第2期,人大报刊复印资料《世界体坛博览》2005年第5期摘要转载)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。