二、教育体制的改革和调整

1949年12月,中央人民政府教育部在北京召开第一次全国教育工作会议。会议指出,中华人民共和国的教育是新民主主义教育,其主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才;教育必须为国家建设服务,必须面向工农;教育方法必须是理论与实际相一致;教育工作的发展方针必须是普及与提高相结合;老解放区的教育,首先是中小学教育,应以巩固与提高为主,而新解放区教育的关键则是争取、团结和改造知识分子,维持原有学校,逐步做可能与必要的改善;对中国人办的私立学校采取保护维持、加强领导、逐步改造的方针。此后,人民政府又颁布了一系列的决定和指示(其中包括学习苏联教育经验的指示),用以指导改革旧的教育体制,发展新中国的教育事业。

对旧的教育体制的改革和调整主要有以下几个方面。

1.对各种学校的处理

还在人民解放战争胜利进行时,各地军管会即接管了公立学校,并对私立学校进行整顿;同时要求教会学校限期登记,接受审查。1952年底,私立高校全部由人民政府接办。农村的私塾,解放后一律加以封闭。所有的教会大学(21所),1951年都由政府接办或由中国人自办;1952年和1953年院系调整中,其校名大多数被撤销(52)。至1956年,私立中小学全部改为公立,所有的教会中学(544所)和小学(1133所)也由政府接收。

2.改革旧的学制

主要内容有:将工农干部学校和各种训练班、补习班列入正规的学校教育系统之内;取消小学初小、高小两级修业6年的分段制,改行5年一贯制;中等教育分初、高两级,各修业3年,共6年;工农速成学校和业余中学年限均为3至4年;中等专业学校为2至4年;大学本科和专门学校为3至5年,大学专科为2至3年,专修科为1至2年。改革后的系统学制为:幼儿教育,初等教育,中等教育,高等教育,以及各类工农干部学校、政治学习训练班、补习学校、函授学校、聋哑学校、盲人学校等。

3.对工农教育实行政策倾斜

除要求一般学校尽量吸收工农子弟入学外,人民政府又创办了一大批工农速成初等学校、工农速成中学、工农干部文化补习学校和工人政治学校,广泛吸收工农干部和产业工人入学,并在高校降分录取了一批工农干部(53)。在农村,人民政府还举办各种形式的冬学、夜校,以提高农民的文化水平。显然,中国共产党在夺取政权后更侧重于一种文化上的平等。

4.重视发展少数民族教育

1951年8月,教育部召开了第一次全国民族教育会议,确定少数民族教育目前应以培养少数民族干部为首要任务,同时加强小学教育及成人业余教育。会议还规定,凡有现行通用文字的民族,小学、中学必须用本民族语文教学;在教育经费上对有特殊困难的少数民族地区学校予以补助。为加快培养少数民族干部,以适应各民族建设需要,除在一般高校招生中给少数民族考生以适当照顾外,人民政府于1950年11月批准在北京设立中央民族学院,在西北、西南、中南设分院。有关的省设立民族干部学校,并普遍地开办了民族干部训练班。到1952年底,全国的少数民族干部已达10万人。(https://www.xing528.com)

5.加强思想政治教育

军管会接管各级学校之初,首先取缔了学校内的反动党团组织,取消了反动的训导制度和“党义”、“公民”、“军事训练”等反动课程。随之在一些学校开始建立中共党组织、新民主主义青年团组织、少年儿童队组织以及学生会和教工组织,开设新民主主义论、政治经济学、社会发展史等新的政治课程。1952年10月,教育部发出《关于全国高等学校马克思列宁主义、毛泽东思想的课程的指示》,统一规定了各高等院校设立的政治课程。同时,人民政府还要求在各高校试行政治工作制度,设立政治辅导处。

6.高等学校院系的调整

针对旧中国高等教育的缺陷,人民政府从1951年到1953年对全国高等学校的院系设置进行了大规模调整。调整的方针是:以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院和专门学校,整顿加强综合性大学。调整的办法是将各院系按大的学科归类合并,如将北京大学工学院、燕京大学工科各系并入清华大学,清华大学的文、理、法三院及燕京大学的文、理、法各系并入北京大学。经过这样的调整,北京大学、南开大学、复旦大学、南京大学、中山大学等被改为综合性大学;清华大学、交通大学等被改为多科性工业大学。全国绝大多数省都有一所综合大学和工业、农林、医药、师范等专门院校。在调整中,工业院校因国家建设所急需而得到了较大的发展,据1952年统计,高等工业院校由原来的31所增加到47所,并新设了钢铁、地质、水利、矿冶、机械、邮电、铁路等12个专门工业学院。工学院学生在全部高校学生中所占比例由1949年的18%上升到1952年的35.4%,居各科学生数的首位。农林、医药、师范等院校也有一定的加强和发展。如农林院校由以前的18所增至33所,医药院校由以前的29所增至32所,师范院校由以前的30所增至34所。到1953年,主修理、工、医、农专业的学生已达当时在校学生总数的63%,师范院校学生已达总数的18.8%。

总的来说,50年代初的教育改革和院系调整,是在继承延安时期的某些教育传统和全面学习苏联教育经验的基础上逐步进行的。经过改革和调整,中国的教育发生了前所未有的历史性变化,呈现出崭新的面貌。首先,从根本上改变了旧中国的教育结构和教育制度,大体上消除了封建主义和西方敌对势力在教育方面的影响,在全国范围内建立了新民主主义的教育体制,为以后教育事业的发展打下了良好的基础。其次,迅速改变了旧中国不能培养比较配套的各种专业技术人才的状况,为国家输送了一批建设急需的技术骨干,促进了工业和整个国民经济的恢复与发展。据统计,到1952年,全国大、中、小学生的总人数为5443.6万人,比1949年的2577.6万人增加2866万人,其中大学生已达19.1万人(54)。最后,牢固确立了广大工农劳苦群众受教育的权利和地位,推动了教育的普及和全民族科学文化水平的提高。1952年,全国在校学生中工农成分的比例,初等学校已达80%,中等学校已达60%,高等学校也占到20.5%。这一年,成立了国家扫除文盲工作委员会,全国参加扫盲识字班的超过700万人。

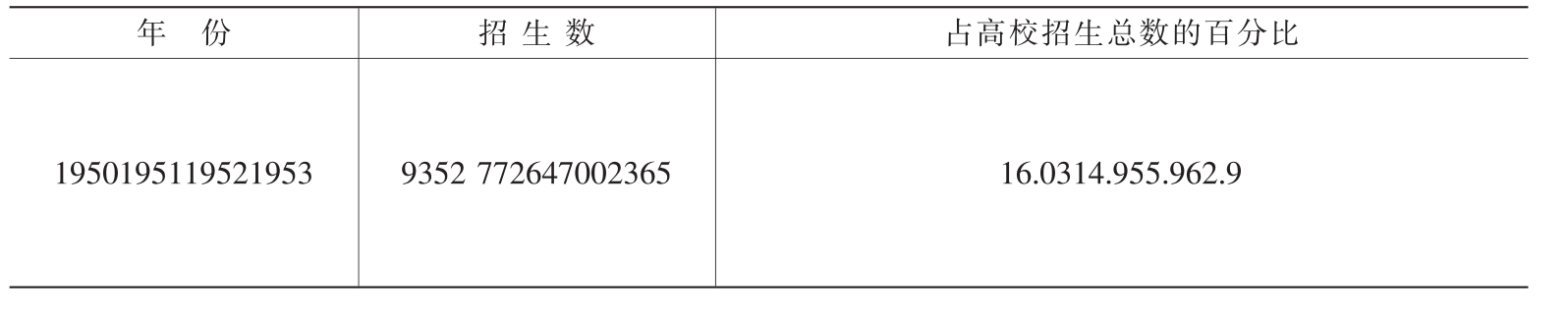

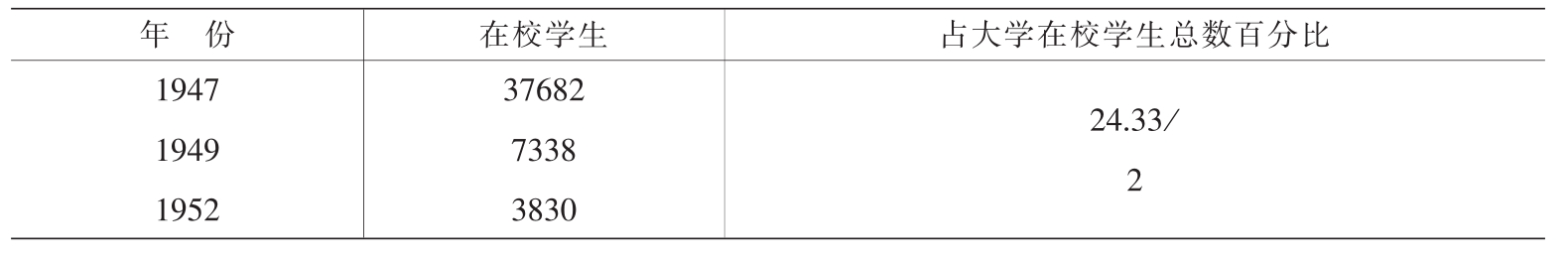

但是,这次改革和调整也存在着从一个极端走向另一个极端的偏向。一是在全盘否定欧美教育模式的同时又过多地引进苏联模式。如不加分析地机械套用苏联的专业设置和课程设置,过分强调“专业化”教育而忽视通才教育,致使学生知识面较窄;不顾地区差异,在全国使用统一的教学大纲、教材和专业教科书,在高校实行统一的招生和毕业分配计划,并盲目搬用苏联的教学大纲和教材,影响到各教学单位及教师的积极性、创造性;外语教学中以俄语取代英语等语种,不利于开阔学生视野;甚至在学校的组织结构、学制、教育思想、教学形式和方法上也极力模仿苏联。当然,苏联的教育经验中并非没有值得学习和借鉴的东西,但这种片面、极端的做法,违背了从实际出发的原则,在一定程度上造成了某些高校教学水平的下降。二是在学科、专业上由原来的重文科轻理工逐步转向重理工而轻文科。应当说,为加快经济发展和各项建设,重视理工科专业是无可非议的。但在高校的院系调整中,片面地认为文科专业内容空洞,脱离实际,忽视其在国家建设和社会发展中的作用,不适当地砍掉了一些文科专业(55),并造成财经、政法、管理、哲学等学科的削弱。表4(56)、表5(57)即反映了财经、政法系科学生数的锐减情况。

表4 50年代初财经系科招生情况

表5 政法系科招生情况

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。