最初的电能远距离传输起始于19世纪70~80年代,其传输距离(以千米进行度量)还是很短的。那时已经有了单相交流和直流两种类型的电流,在这种情况下,只有直流被作为主要的载能体。因为那时已有的单相交流电动机具有非常低的、实际上是零的起动转矩,不得不使用其他的辅助机械来起动,而当时的直流发电机和直流电动机的特性是完全可以接受的,并能够在工业中进行实际应用。因此,最初的输电方式是直流的。

1873年,法国工程师И.Фонтен(伊.方特恩)在维也纳的国际展览会上展示了距离略微超过1km时电能传输的可能性,在发电机和电动机之间采用了相应长度的电缆,带动人工瀑布的水泵转动。然而能量传输的目的不在于距离的远近,而是必须保证为人工瀑布提供动力的水泵电动机电压。所传输的功率大概是1kW,由于电缆上的功率损耗较大,这种传输方式的效率是很低的。但重要的是,电能在此距离上传输的可能性被证实了。

那时已经清楚的是,提高输电效率的手段可以是增加导线截面积,或者是提高输电电压。但利用就当时的技术提高直流电源的电压是不可能的,因此,那个时代的电气工程师们便努力去寻找增加输电线路导线横截面积的途径。

大约在1874年,俄国军事工程师ϕ.A.皮劳茨克伊提出了使用铁轨作为电能传输的载体,因为铁轨的横截面积大概是钢制电报线的600倍。实验在谢斯特罗列茨克铁路上进行,铁轨之间使用枕木、油浸的帆布进行相互绝缘,铁轨的底部与大地之间使用沥青制成的油漆进行绝缘,电能传输的距离在1km左右。

应当指出,Φ.A.皮劳茨克伊不是唯一一个进行增大导线横截面积、提高传输容量尝试的工程师。德国著名的电气工程师艾.西门子(他曾在1875年对尼亚加拉大瀑布的能量进行评估)发现,电能传输距离达到50km时,要求导线的横截面积为17663mm2。

尽管ϕ.A.皮劳茨克伊关于电能传输的建议没有被接受,但是后来其在铁路电气化的过程中还是得到了应用。

另一个提高输电效率的途径是提高输电电压。人们对这种方法的理解经历了较长的时间,尽管在今天来说是显而易见的,但是当时对其机理还不是很清晰。在此应该提到法国工程师M.德普列(后来的科学院院士)和圣彼得堡林业研究所的物理学教授Д.A.拉齐纳瓦所做的工作。

在1882年,M.德普列和德国工程师米列尔建造了世界上第一条直流输电线路,它是从米斯巴赫到慕尼黑,长度达到57km。这条输电线路的电压是1.5~2.0kV,使用了4.5mm2的钢导线,传输的效率不超过25%。尽管有着如此低的传输效率,这条输电线路还是有很重要的意义,因为它证明了电能传输在足够长距离(数十千米)上的可能性。

在1885年,M.德普列建造了一条新的从克雷到巴黎、长度为56km的输电线路,使用了电压为6kV、重量达到70t的直流发电机作为电源,电能传输的效率可以达到45%。

但是,在进一步提高直流发电机的输出电压时遇到了严重的困难,主要体现在发电机整流器和电刷设备的绝缘上。

进一步提高输电电压的方法是由Д.A拉齐纳瓦提出的,他建议在一条线路的终端串联几个发电机。在这种情况下,每个发电机的输出电压较低,因此可靠性也较高。但是,由于每个串联发电机对地的电势提高了,发电机的外壳必须对地绝缘,需要使用绝缘套管连接涡轮机轴或者是转动的发电机组。

瑞士工程师勒·秋里建造了采用这种形式的最大功率输电线路。该线路从法国阿尔卑斯山山麓的穆塔水电站到里昂,于1906年投入运行,长度达到180km,在输出电压为57kV的情况下,输出功率达到5MW。在穆塔水电站一端,直流发电机被串联在一起,使用绝缘套管对地和旋转的涡轮机绝缘;而在里昂一端,同样装设了串联的直流电动机,这些电动机被接到了含有三相发电机的交流电网上。在1927年,这条线路被改造,除了和原来的水电站串联,又有两座水电站投入运行,此时的线路长度增加到了80km,电压也升高到了125kV。这条线路一直使用到将近第二次世界大战开始前,到1938年才被三相交流线路替代。这种形式的输电线路共建设了15条,其中1条在俄罗斯,后来均陆续地被三相交流输电线路所替代。

在那个时代,只是使用直流来解决电能传输问题的尝试并没有取得成功。这个时期的直流输电具有很大的缺点,其中最重要的是,在保证足够高输电效率和降低输送功率选择困难的情况下,不可能再通过进一步地提高输电电压将电能输送到较远的距离。

在19世纪80~90年代,与直流输电建设同时开展的一些研究工作,是在工业用户中进行的交流电应用。在19世纪80年代,H.特斯拉提出了两相系统,从而可以得到旋转磁场,以产生电动机的初始转矩。但是这个系统具有一系列的缺点,因此并没有被推广应用。

从M.O.达利沃·岛博拉沃尔斯科开始提出三相系统,三相系统就得到了广泛的应用。应该说明的是,那时有很多学者在此方向上进行研究,但只有M.O.达利沃·岛博拉沃尔斯科最为成功。他的成果还包括笼型和绕线转子式的无凸极三相异步电动机、三相变压器以及带零线的三相四线系统。也就是说,在2~3年的时间内,所有三相系统的主要元器件都被研制出来了。这个成就的取得,主要是因为当时存在迫切的实际需求。

经过周密的考虑,第一个三相交流输电工程方案被最终确定,在一年的时间内设计和制造出了所有设备。这个输电工程被完成应该是在1891年的国际电工技术展览会开幕前。它从内卡河附近小镇劳芬(德国)的水电站开始到展览会开幕地法兰克福,全长170km,发电机功率为230kVA,电压为95V,连接到浸入油箱的三相变压器上。三相线路采用4mm2的铜导线,通过针式磁绝缘子固定在跨度为60m的木架上。线路的电压可达到15kV(试验电压可达25kV)。受电端安装有降压变压器,把电压变到65V后向负荷供电,负荷包括功率大约为100马力[1]的液压泵电动机和大量的照明灯泡。

这个输电工程于1891年的8月25日开始启用,输电效率在线电压为15kV时可达到75.2%,而当电压升高到25kV时可达到78.9%,远远高于预想的50%。从那时起,三相交流输电被广泛地应用于实际当中。

1901年美国建造了50kV的输电线路,1903年线路的电压升高到60kV,在20世纪初,其传输的功率已经达到17MW,在某个案例中输电线路的长度甚至达到了350km。

在20世纪的前十年,所遇到的突出问题是输电线路的绝缘问题。在这之前使用的针式绝缘子电压不允许升高到70kV及以上。1906年,美国研制出了悬挂式蝶形绝缘子,解决了输电线路电压升高的问题,这些绝缘子是现代绝缘子的雏形。伴随着这些绝缘子的应用,在1908~1912年美国和德国建造了第一批110kV的输电线路。而在20世纪的20年代,输电线路的电压又被提高了两次,在1920年达到165kV,在1922年达到220kV,输电功率也相应地增加了。

随着输电线路电压的升高,电晕及电晕损耗问题也开始产生。在美国、英国和俄罗斯的大量研究证实,可以通过两种途径解决这个问题。其中之一是,在某相的一根导线上增加导线的直径,从而降低其表面的电场强度;其二是(B.Φ.密特科维奇于1910年提出),在输电线路的每相中使用分裂导线。

这两种方式都被应用,并且一直应用到现在。

输电电压和功率的增加使得电能既可以从小型电站输送给部分企业、甚至是住宅,也可以从大型电站输出,从而保证整个工业区的电力供应。

在十月革命前的俄国,大约建造了200km的输电线路,电压等级包括10kV、35kV、70kV。在十月革命后,按照俄罗斯国家电气化委员会(创立于1920年)的规划,建造了从卡希拉到莫斯科的第一条110kV线路。而在建设德涅普拉盖斯水电站时,为了输送其功率,于1932年建成并投入使用了150kV的输电线路。1933年,苏联开始建造连接拉多加湖和奥涅加湖的第一条220kV线路,这条线路从下斯维尔斯卡娅水电站修到了列宁格勒。

俄罗斯国家电气化委员会的规划奠定了俄罗斯电力系统建设的基础。首批电力系统于1921在莫斯科和彼得堡建成。在19世纪20年代的后半期,伊万诺夫、拉斯托夫、乌克兰顿巴斯、乌拉尔等地区的电力系统也相继被建成。

与单个发电厂的独立运行相比,多个发电厂的并行工作具有很多重要的优点。首先,发电厂的协同工作降低了必要的运行和检修备用容量,使得不对用户停电检修主设备成为可能;其次,有条件更有效地利用水电厂以补偿火电厂的发电。

在20世纪30年代初,110kV电网开始被广泛地建设,覆盖了俄罗斯中央区、顿巴斯地区、乌拉尔地区的大部分区域,从这时起,电网之间的连接开始出现。在1933年,伊万诺夫和高尔克夫、顿巴斯和拉斯托夫的电网实现互联。在1935年,莫斯科和拉斯托夫的系统实现了互联。也就是说,这时互联电力系统(或者称为联合电力系统)产生了。(https://www.xing528.com)

此时,220kV输电线路快速发展,开始作为大功率互联电力系统中的主干线路。在1940年,建成了连接顿巴斯和基辅电力系统的第聂伯—顿巴斯220kV线路,从而形成了南方互联电力系统,此互联电力系统已经具有自己的调度中心。在1941年,雷宾斯克水电站、乌格利奇水电站、莫斯科之间的220kV线路投入工作。第二次世界大战后互联电力系统的建设继续进行。

按照俄罗斯国家电气化委员会的规划,对一批电力工业中的工厂进行现代化改造,这是后来国家电气化建设的关键。

还在苏联卫国战争之前,就开始研究更高电压等级——400~500kV线路设备了。第二次世界大战后这些研究继续进行,最终在1956年建成并投入使用了从古比雪夫水电站到莫斯科的400kV输电线路。调试和最初运行的经验证实,400kV线路设备在绝缘方面还有一定的裕度,在略微的改造后,使得500kV电压等级线路的建设成为可能。在1959年和1960年,伏尔加格勒—莫斯科的第一条和第二条500kV输电线路相继投入运行。在20世纪60年代初,古比雪夫水电站—莫斯科的输电线路的电压也被提高到500kV,从那时起,500kV输电线路在苏联被广泛地使用。

在20世纪50年代末,第一批330kV线路被建设,并得到了推广,其主要是在苏联的西北部、乌克兰和北高加索地区应用。

第二次世界大战后,工业的发展使得电力需求增加,也就是要增加发电容量。在这个时期,功率为300MW、500MW、800MW的火电机组和640MW的水电机组被研制,而核电站的机组功率达到了1000MW。最终部分火电厂的装机容量达到了2400MW,核电站的功率达到了4000MW,而水电站达到6000MW。未来俄罗斯水电站的装机容量将达到15~20GW。

功率为2.4~4.0MW的火电厂和核电站的建设要求进一步提高线路电压,以输出其功率。因此,还在20世纪50年代,苏联就开始了600~750kV线路设备的研究工作。在1967年,第一条卡纳卡瓦—莫斯科的750kV输电线路投入运行,长度大约为100km。随后在苏联建造了一系列的750kV线路。其中最著名的两条是,顿巴斯—文尼察—阿尔伯特尔沙(匈牙利)输电线路和列宁格勒—加里宁核电站—卡纳卡瓦—莫斯科输电线路。

在20世纪70年代,1150kV特高压输电线路设备开始被研究。世界上第一条1150kV输电线路,埃基巴斯图兹—科克舍套—库斯塔奈—车里雅宾斯克线路在20世纪80年代后半期被陆续投入运行,埃基巴斯图兹—巴尔瑙尔和巴尔瑙尔—伊塔特的1150kV线路也同样被建造,这些线路的总长度达到2350km。

每个电压等级输电线路的投入运行都需要大量的科研工作,包括新设备的研制和生产。值得强调的是,所有的这些工作都是苏联国内的研究和设计团队完成的,所有的输电设备都是苏联国内的工厂生产的。

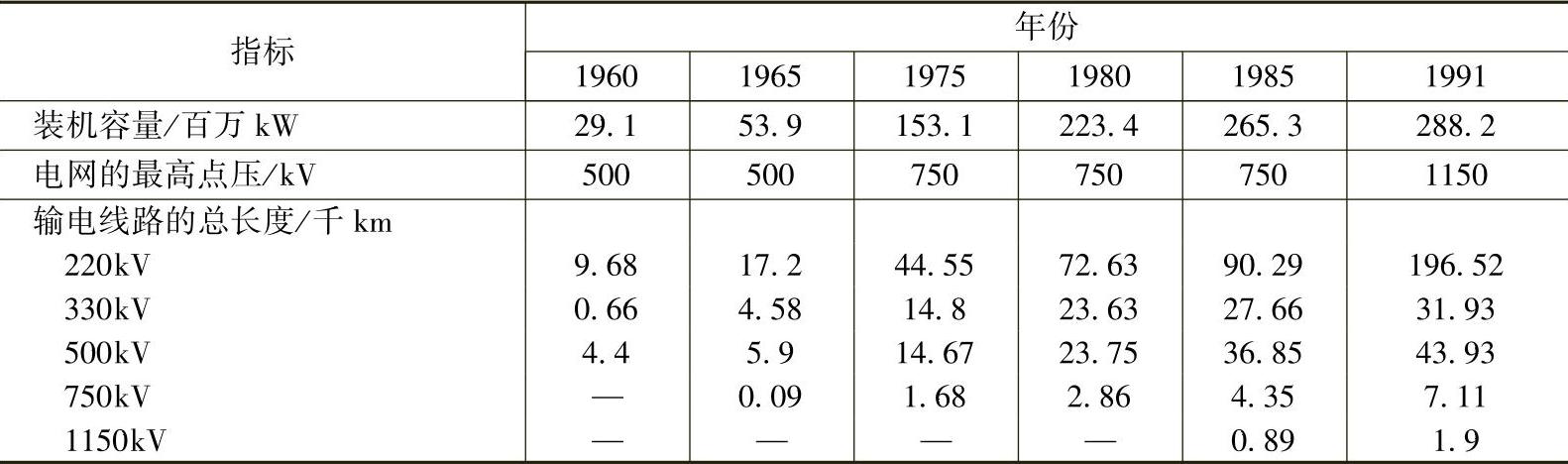

在俄罗斯国家电气化委员会规划完成过程中及完成后的一段时间内,苏联加强了电力系统的网络建设。特别是在第二次世界大战后,配电网的建设被重点关注。在那段时间,500~750kV主干输电线路也在快速的增长和发展,如表1.1所示。

表1.1 苏联独立电力系统220~1150kV电网输电线器的总长度和装机容量

在1991年前,110kV电网输电线路总长度超过了650000km。具有较高输电能力的330—500—750—1150kV输电线路的出现,使如下的系统性问题可以得到解决,即提高电力系统运行的可靠性以及建立覆盖大区域的互联电力系统,例如俄罗斯中央区互联电力系统、西北区域互联电力系统、中伏尔加区域互联电力系统,以及一些其他的互联电力系统等。

首批500kV线路的建设标志着苏联统一电力系统的开始。在1956年,随着第一条古比雪夫—莫斯科的400kV输电线路投入运行,俄罗斯中央区和中伏尔加地区的电力系统实现互联。在1959年,古比雪夫—布古尔玛—金口—斯维尔德洛夫斯克输电线路投入运行,使中伏尔加河沿岸电力系统与乌拉尔地区以及普列杜拉尔雅的电力系统互联。

苏联统一电力系统的建设工作一直在持续进行,哈萨克斯坦、中亚、西伯利亚互联电力系统的形成是以500kV线路作为主干网络的。到1990年之前,苏联统一电力系统实际上覆盖了除了远东和中亚共和国以外的所有地区。这带来了很多的益处,包括提高了供电可靠性、降低了检修备用容量、在负荷高峰时能够利用系统间的联络线转移功率,以及其他的一些优点。

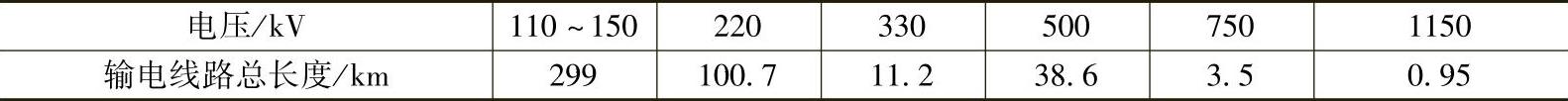

苏联解体之后,俄罗斯境内电网的输电线路总长度为454000km,在各个电压等级上分布如下(按照2004年的统计):

尽管存在一系列的问题,一直到现在,俄罗斯、独联体和波罗的海一些国家的电网一直是并联运行的。

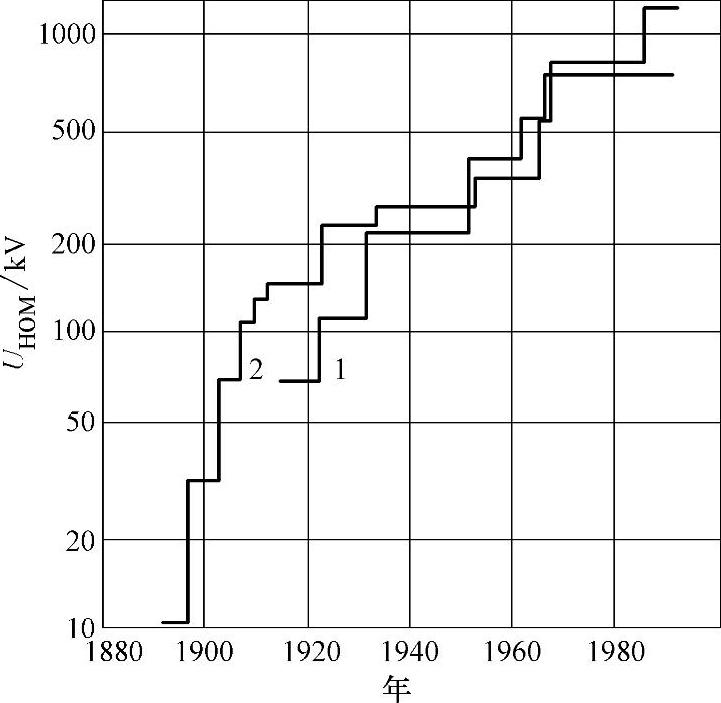

在额定电压等级的发展、电力系统(包括互联电力系统)的形成方面,其他的国家也存在与俄罗斯相类似的进程,如美国、加拿大、欧洲国家以及其他国家等。图1.1显示了美国(包括加拿大)和苏联额定电压等级的发展过程。欧洲国家采取的最高电压等级为380~420kV,500~550kV输电在非欧洲国家当中得到了广泛的应用,包括美国、加拿大、日本、巴西、澳大利亚等国家。在美国、加拿大、巴西、委内瑞拉和南非等国家建造了735~800kV输电线路。东欧的国家,如匈牙利、波兰、保加利亚和罗马尼亚在苏联的帮助下,也建造了750kV输电线路。

图1.1 在苏联(1)和美国(2,包括加拿大)110~1150kV输电线路额定电压等级的发展过程

在20世纪70年代,在世界上的一些主要国家中(美国、苏联、日本和意大利)开展了对电压超过1000kV的特高压输电设备的大规模研究。特高压输电线路在苏联(1984年)和日本(1993年)相继被建造。

能源领域的一体化进程一直在持续。在欧亚大陆,关于建立统一电力市场的一系列问题被广泛地探讨和研究。与波罗的海地区11个国家联网的波罗的海电力环网和黑海联合电力系统是其中的典型代表。埃及、伊朗、土耳其电网以及它们与中亚联合电网之间的互联方案,建立苏联、中国、日本和韩国等国家电网之间的互联等问题也正在被研究和探讨。

从20世纪70年代开始,实际上很多国家的学者和工程师致力于新型输电线路的研究,以使它们具有较高的输送能力,并且能够随着电力系统状态的变化对输送功率进行调节和控制。可控自动补偿线路、紧凑型输电线路(与传统的输电线路相比,缩小相间距离、改变相结构)和柔性交流输电都属于新型输电线路技术范畴。

对这些新型输电线路技术的试验设计和研究一直持续到现在。

为了解决一系列的电力传输问题,一些国家使用了直流输电技术。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。