本书的绪论指出,关于乾隆时代的一个中心假设是,乾隆六次南巡消耗了帝国巨量财富,最终导致了十八世纪末王朝的整体衰落。二十世纪的历史学家大多数都同意,从长远看,南巡在财政上对于清王朝而言是毁灭性的,财政支出过于巨大——这一支出没有任何物质或是政治利益的必然理由。但南巡实际支出是多少?这些开支与当时王朝的财政状况相比又是怎样?本附录要探讨这些数量问题。

康无为在三十多年前写到乾隆南巡时,指出:“这些巡幸的经济史还要有人来写。”[1]这一说法至今依然是对的,要计算乾隆南巡实际支出有许多困难。首先是目前内务府财政情况认识上的空白:依第二手材料进行的研究,在计算与这一家长制专制统治政权的核心机构有关的量化数据时,存在着“黑洞”。[2]这一机构自身组织的复杂,加上它令人迷惘的各种各样收入来源,使之成为在对南巡给清政权所带来财政负担的估算中,不为人知然而却是极其重要的一个变量。清朝是家产—官僚制帝国,其中内府和公共的财政运行没有截然分开(并非泾渭分明);因此,对于清朝全部财力的计算或是对于南巡全部支出的计算,充其量也是极粗略的猜测。尽管如此,在所能见到的档案资料和第一手文献的基础上,我们可以对这两个数字做初步的估算。

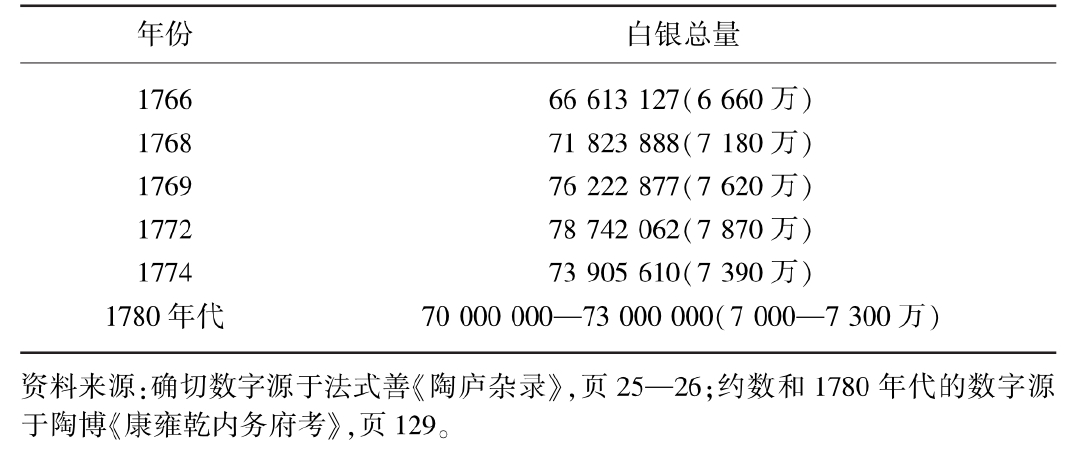

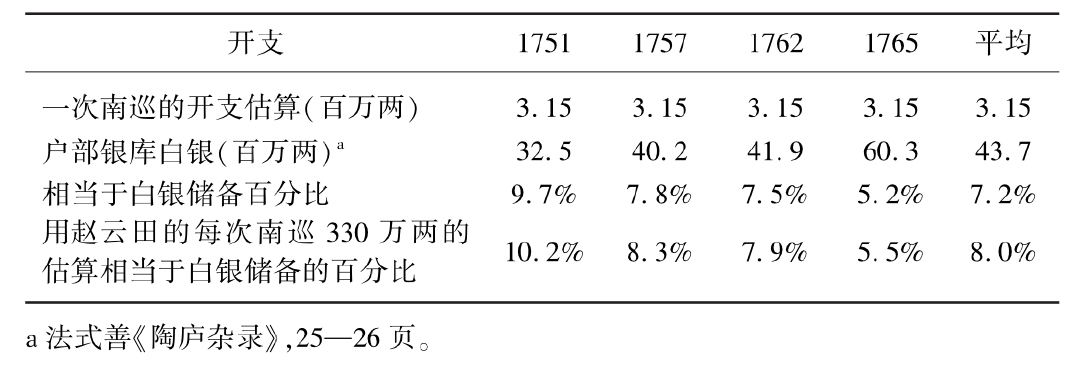

蒙古人、著名官僚法式善(1753—1813)记载有户部银库的白银总量,[3]这可以作为整个国家财政的一个总指标(见表B1)。法式善的数字显示,户部银库的白银储量在1759—1760年平定新疆后稳步上升,在1770年代保持7 000万两的水平。户部在1770年代的盈余大约等同于帝国在1753年的年税收,王业键估计约是白银7 380万两。[4]伍思德近来将1751—1785这35年明确称为“财政丰裕”期,因为“北京户部银库的白银储量翻了一番,从1750年代初的4 000万两上升至1770年代末的8 000万两”。[5]这里对于我们的研究更为重要的是,乾隆皇帝的六次南巡——首次和末次南巡分别在1751年和1784年——就出现在这一“财政丰裕”期。换言之,乾隆皇帝决定着手南巡,不必理解为是“财政上不负责任”的表现,而应看作是“财政丰裕”的产物。

表B1 乾隆朝户部银库白银储量(两)

户部白银储量的剧增,毋庸置疑与1760年代开始的整个国家白银输入的激增有关。[6]白银继续在1780年代甚至是1790年代大量流入,户部盈余在这几十年保持着惊人的增长。此外,我们掌握的少量内务府财政资料,也显示了内府银库有着盈余。[7]陶博指出,从内务府持续不断地向户部划拨经费,“可能贯穿1780和1790年代”。陶博还指出:“1784年,乾隆皇帝斥责内务府包衣全德,因全德同意扬州两淮盐商,报效白银一百万两给内务府,因为当时内务府银库充盈,而地方则开支需钱。”[8]从这里所给出的资料显然可以得出一些认识。首先,户部的存银充其量是清朝所有存银的一个保守估计,如果我们加上数量相当巨大然而不为人知的内务府存银,1780年代时肯定高于7 000万两。第二,乾隆皇帝认为内库在1784年没有短缺之虞,这一年进行了最后一次南巡。内务府银库应该有白银盈余。

要估算乾隆皇帝一次南巡的总花销——遑论所有六次,肯定会引发人们的争议。任何一次南巡的基本支出可以分为三大方面:(1)在京城时的支出(京城支出);(2)地方诸省奏报的支出(各省支出),以及(3)地方或是私人的未上报开支(隐性支出)。

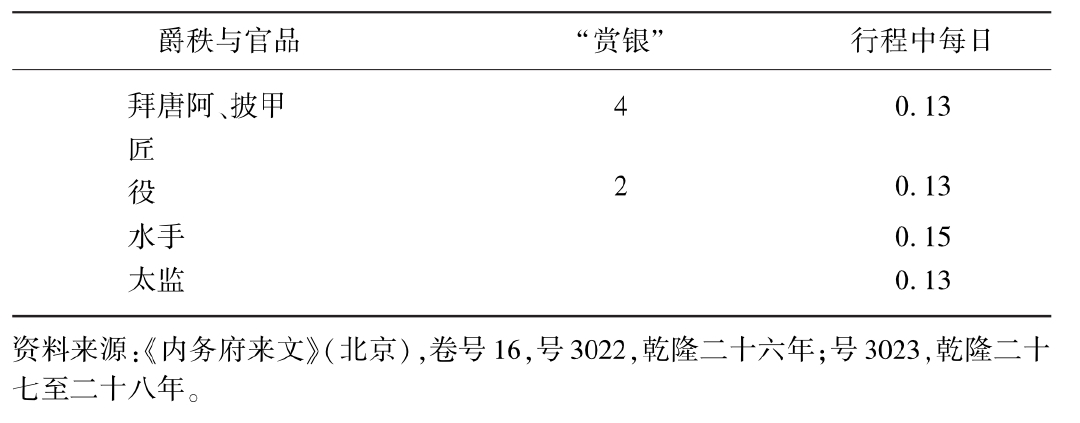

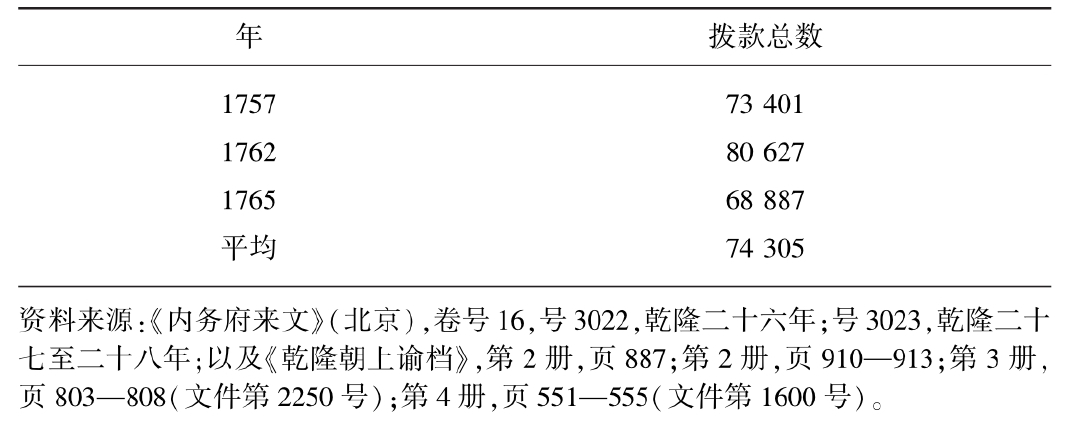

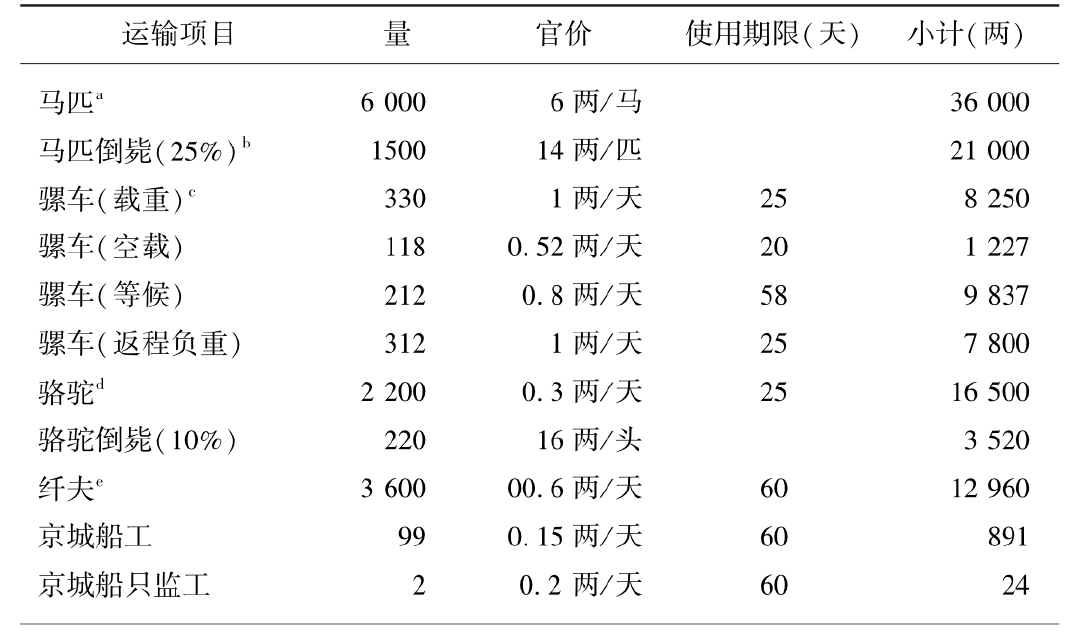

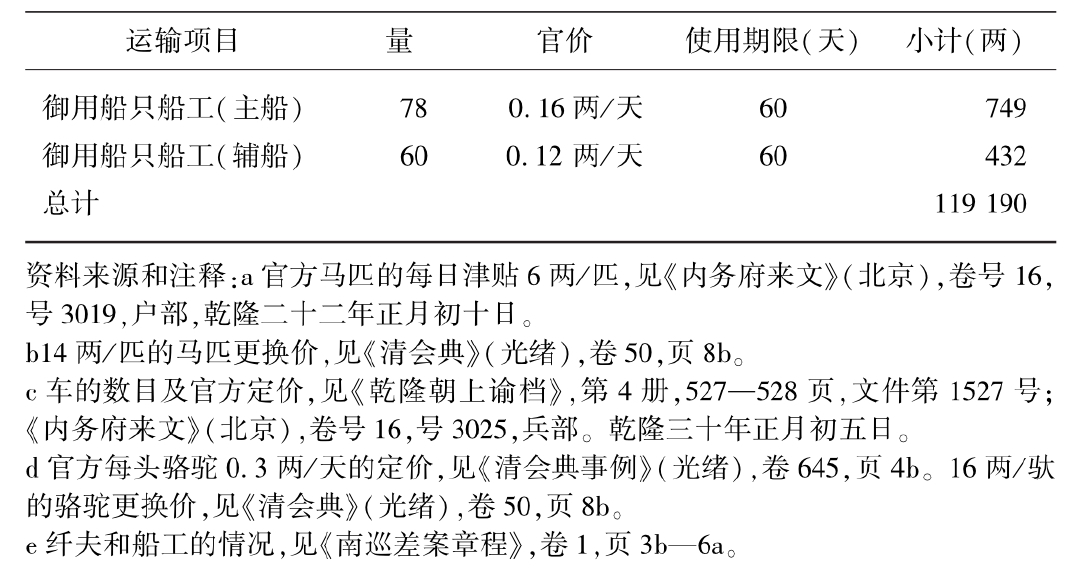

京城支出至少包括在南巡途中赏赐给所有皇帝贴身随从的薪俸和津贴,以及从京城开始的运输设备和人员(骆驼、马匹、船只、骡车、帐篷、船工、纤夫等)的支出。借助三种主要材料,我已能够重建南巡的京城支出:(1)嘉庆户部和兵部则例(1817)、光绪朝(1899)《大清会典》及《大清会典事例》;(2)一些南巡详尽的随从名单;(3)内务府来文,即京中其他部院发往内务府的平行文书。以内务府来文的实际奏销帐目信息为基础,我编成了皇帝南巡时扈从官员人数表(见表B2)。使用此表及现存的三份详列1757、1762、1765年南巡时皇帝贴身随从规模和构成的人员名单,[9]可以约略算出拨付给贴身随从的经费为白银74 000两(表B3)。接下来,人们可以使用档案和1817年、1899年版《大清会典》和《大清会典事例》中定例所提供的信息,算出马、驼、骡车、船工等京城支出的运输等项约为120 000两(表B4)。(不包括皇帝贴身船队的那些船只,大运河所使用的船只是由各省支出。)

表B2 官方拨付皇帝扈从的白银数目(两)

表B3 三次南巡拨付扈从人员的白银估数(两)

表B4 源自京城的运输费用估数

遗憾的是,我还未发现任何具体材料,能可靠计算驻跸设施(帐篷、大城、旗帜等)以及朝廷供给和物质(米、谷、家禽等)等重要项目的京城开支。故而这些项目的数字是高度臆测性的,有待于将来进一步研究查证。第三章已指出,需携带两套皇帝驻跸设施,每套约有500顶帐篷和足够多的物质以搭建巨大的布城和鱼网城。驻跸的费用肯定不赀,这一项我暂定为12 000—15 000两。基本物资供应如米、谷、家禽(泉水是省里的支出)也不在这些计算之内。冰块由北京运来,在省里的冰窖储存,从京城中带有约145头奶牛和1 000头羊以供御茶膳房。这几类支出我暂定为40 000—50 000两。采用这些数字的高值,可以得出每次南巡京城支出约是258 000两(表B5)。

表B5 一次南巡总支出的估算(两)

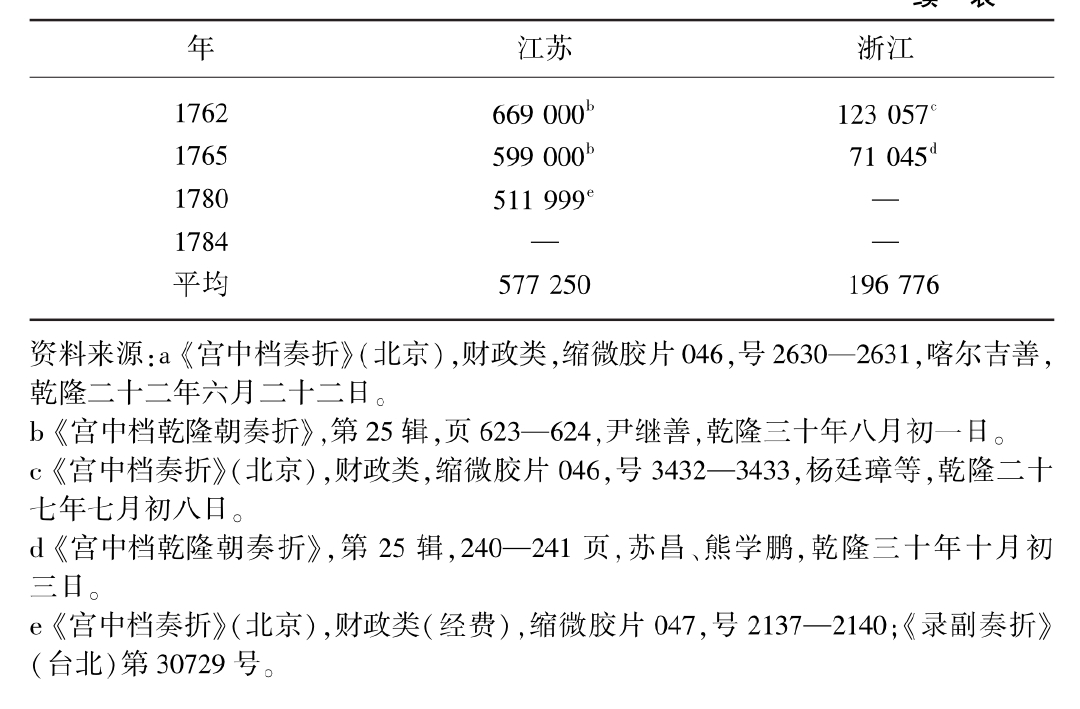

估算南巡的地方支出,历史学家所用材料要远为可靠,不过还不完备。一些奏折以及江苏省两大本开列有细目的账册,比较清楚地开列了江苏、浙江与南巡有关的支出(表B6)。然而,账册中省里支出的材料并不完备。首先,我还必须找到或直隶或山东的任何可以与之比较的材料。毋庸置疑,江苏与南巡有关的支出最多,这是因为任何一次南巡,皇帝三分之一以上的时间花费在该省。[10]而浙江,作为另一个重要的南巡关注地,极可能列第二位,当然与第一有很大差距。[11]北部的直隶、山东位于淮河、黄河以北,靠近京城。这样的地理位置,使得朝廷直接负责了与南巡有关的开支,相应减少了直隶、山东两省的支出。鉴于此,直隶、山东的省级支出,我采用200 000两这个数字(约相当于浙江省上报的平均官方开支)。

表B6 省里上报乾隆南巡的支出(两)

其次,两江总督提交的账册,逐项开列了许多江苏在乾隆第三次(1762年)和第五次(1780年)的省内支出。然而,有两个重要类目没有包括在内:(1)沿大运河驻扎的地方纤夫(在河兵之外征招的),(2)修建新行宫的费用。所幸的是,对这两项开支的估算并不困难。

章程要求沿南巡水路路线,每站至少有10 000名当地纤夫。[12]每站依每天的行程而设,这意味着当皇帝一行乘船行进时,每天有约10 000纤夫值勤。水路约占整个路线的45%,乾隆时期的南巡平均是115天(见表3.1)。故而,皇帝一行平均乘船52天。河兵作为纤夫也用同样的津贴数目(0.06两/天),依此可以计算全部10 000名省里的纤夫在52天的支出,计白银31 200两。

皇帝新的行宫支出可以从省里奏报数字的一些差异中推得。尹继善详列的账册认定,1762年江苏备办南巡整个开支是489 000两。然而,这一数字与约三年后尹继善1765年所报不一致。[13]在1765年的奏折中,尹继善奏称该省为上次南巡(1762年)的总支出是66 900两,比1762年账册所报多了约180 000两(36.8%)。这些多出的开支中,约30 000两是给予上面所计算出的省里纤夫的。我们知道1762年账册没有包括修建皇帝新的行宫费用,剩下的150 000两也就有了着落。新行宫有三处:一处位于宿迁县的顺河集,一处位于徐州府的云龙山,一处位于镇江的钱家港。[14]将这剩下的150 000两归为这三处行宫的费用,则每处行宫为50 000两。六次南巡中建造了约十五处新行宫,每次南巡平均建筑2.5座,每次南巡合12 500两白银(表B5和B7)。[15]

将这些数字加在一起,得出各省与南巡有关的支出约133万两。将这一小计数字,与我们所得的京城支出(258 000两)相加,得出一次南巡总的支出平均是159万两(表B5)。

表B7 尖营、大营、行宫数目

当然,使用这样的零星资料来汇总南巡的相关支出数字,会存在一些问题。首先是上报的不完备。这些数字只是反映了那些报告给军机处的数目,军机处留意的是内务府和户部对于被认为是合法项目的偿付(而不是实际的支出),这注定了有很多因官员腐败或只是由于某些支出不符合内务府或户部偿付规定,而没有上报。而且,朝廷希望地方大员们响应皇帝节俭的劝诫,因此,在极大的压力之下,他们至少在行政活动中要装出悭吝来,尤其是上报巡幸支出时。这些少报的种种倾向,是各省奏销制度所固有的,暗示存在着隐藏起来的巨额支出,提醒历史学家们势必要上调任何的合计数字。但是修正这些数字要上调多少呢?对江苏省支出的进一步考察,提供了一些线索。

上面说过,南巡有关开支的主干部分在江苏,南巡途中皇帝在此花费了三分之一以上的时间。官方上报江苏支出的准确度可以作为整个官方数字准确度的指标。如表B6所示,官方奏报江苏有关南巡支出,每次南巡平均是577 250两。然而,官方的奏报没有包括广泛存在的地方腐败问题。扬州两淮盐课的重大腐败案,使人们严重质疑官方所报数字的准确。

第五章讨论过,1768年的提引案是乾隆时期最引人注目的贪污案之一。该案发生在1768年年中,新任命的两淮盐政尤拔世来扬州上任伊始,就发现了两淮运库有巨额亏空。[16]尤拔世的两位前任普福、高恒,都是与皇帝亲近且地位很高的满洲旗人(高恒是军机大臣高斌之子,是皇帝心爱的皇贵妃之弟),尤拔世没有直接纠参他们的非法行为。他只是上报两淮运库现有盈余总数是190 000两,并请求将此交付内务府银库。乾隆皇帝马上就注意了这位新任盐政所报数目,与从1746年开始两淮运库应积累数目间的明显差异。他即刻命江苏巡抚彰宝进行调查。[17]彰宝的调查揭开了两淮运库令人瞠目的约107.1万两的亏短。(https://www.xing528.com)

该案最后的结果(高恒最终因贪污受贿被处死)与我们目前的讨论无关,但该案的细节既有意义又令人感兴趣,因为它们揭示了南巡的筹资和开支情况。在辩词中,涉案官员对于如此巨大的亏短给出了两个解释:(1)两淮盐商无力偿付运库总数达600万借款,(2)约467万两已经花费在过去十五六年的诸次南巡之上。[18]这个消息大概不会使乾隆皇帝惊讶,因为他已经对于潜在的侵贪有所察觉。1760年末,现实使乾隆皇帝认识到地方书吏和衙役已侵吞了江苏省藩库约70万两白银,主要是他头两次南巡前后的管理混乱所致。[19] 1763年,他试图消除各省支出上报的含混和不准确,但很显然,没有实际效果。[20]

盐引贪污案1768年突然发生时,乾隆皇帝已开始了第四次南巡。如此算来,很显然,两淮盐运使为每次南巡花费了约117万两。这一数字惊人,因为这约是江苏官方所报省内平均支出(577 000两)的两倍。假如浙江的情况也是如此,那么,似乎有理由相信该省所估算的支出也要加倍,这样就多了397 983两。如此一来,总数要上调为1565483两。南巡的开支很明显不像江苏的官方报告那样,我们,还有乾隆皇帝都不会相信如此之低。盐引案结束时所声称南巡多出的花销,加上浙江省开支的类似调整,使得每次南巡的最终估数是315万两(表B5),所有六次南巡全部开支估计为1 890万两。

这些计算并没有包括不见于记载然而可能数量也相当大、严格意义上说属于私人的支出,也就是“报效”,这些用于修缮装点地方书院、寺庙、私人府第、花园等等皇帝会前来参观的地点。[21]这可能解释在乾隆时期诸次南巡总的开支问题上,我的估数,与赵云田的未注明出处的2 000万两间的轻微差异。[22]然而两个估数大体一致,似乎有理由将1 900—2 000万两作为所有六次南巡支出的粗略估计。

不论人们使用哪一个数字,可以看出任何一次南巡平均开支占户部该年所有白银盈余的比重都很小(5—10%)(表B8)。而且,所有六次南巡全部花费的估数,不及乾隆皇帝大肆炫耀的十全武功中有些战争的支出,更不用说全部战争了。这些战争的总支出达到了令人难以置信的1.51亿两,仅第二次金川之役就达到6 270万两。[23]历史学家就此会发问:在人们的研究中,为什么是乾隆皇帝的南巡,而不是支出远为巨大的战事,更经常被人挑出作为极度铺张奢侈之举,并造成了十八世纪末清朝的整体衰落呢?

无力承认(或许是拒绝承认?)南巡的政治理据,可能反映并支持史学研究所看重的是它有益于今天现代民族国家(nation-state)或是与之有关系。乾隆十全武功具体、积极的结果,对于今天大多数的人们,依然明晰可见,因为现代民族国家的领土边界是十八世纪军事战争的直接遗产。换言之,今天中华人民共和国的疆域与乾隆时期扩大了的统治区域大致相同。乾隆十八世纪的战争不论付出了多少生命或财富的代价,它们的积极方面一直是显而易见的,因此也很容易得到中国历史学家的认可。而南巡,对于现代民族国家的疆域形成没有留下任何同等重要的标记,因此看起来实在是铺张浪费。故而,看到许多二十世纪历史学家最后的结论,认为乾隆南巡的整个财政开支实在过多,这就不足为异了。他们指不出这些巡幸的任何物质遗产可以构成现代民族国家的根本性组成因素。因此,更易于将十八世纪的整体衰落归因于乾隆南巡的奢靡,而不是归咎于乾隆军事的冒进和扩张。

表B8 一次南巡开支占户部银库白银的百分比

在本附录中,我的主旨不是要否认十八世纪末衰落的发生,它确实发生了。我是尽力去解释,从财政上看,与王朝的财力相比,南巡并不是毁灭性因素;且与乾隆支出更为巨大的战争相比,它在财政上也谈不上挥霍浪费。只有将南巡的财政开支置于这样更宽阔的视野下,我们才能更好地理解乾隆南巡一些更为积极的方面,这不仅关乎对于南方的日常行政管理,而且可能更为重要的是,关乎清帝国政治的与意识形态的凝聚力。

【注释】

[1] 康无为:《皇帝眼中的君主制:乾隆朝的想象与现实》,页94。

[2] 内务府,见祁美琴《清代内务府》;陶博:《康雍乾内务府考》;张德昌:《清朝内务府的经济作用》。

[3] 恒慕义编:《清代名人传略》,页227—228。

[4] 王业键:《清代田赋刍论》,页72,表4.2。

[5] 1751—1785年属于修正派历史学家所划分的乾隆朝三个财政期的第二阶段。伍思德(《乾隆朝》,页270—271)划分的第一个是“财政改善”期,从1736年到1750年。第三个是“危险潜伏”期,从1786年到1795年。

[6] 彭信威:《中国货币史》,页605,转引自孔飞力《叫魂:1768年妖术大恐慌》,页37—38的表格。孔飞力将始于1760年代的白银大量输入归因于“墨西哥银元急速流入中国以支付中国商品,还有中国企业家在安南(越南)开采银矿”。

[7] 陶博:《康雍乾内务府考》,页128。

[8] 《大清高宗纯皇帝实录》卷1210,页18a,转引自陶博《康雍乾内务府考》,页128。

[9] 《乾隆朝上谕档》,第2册,页910—913;第4册,页552—555。

[10] 《乾隆起居注》(台北),乾隆十六年正月至五月。乾隆皇帝首次南巡,在江苏共停留了45天(占整个南巡时间的41%)。

[11] 吴建华计算了康熙和乾隆皇帝每次南巡至少花60%的时间在江苏和浙江两省。吴建华:《南巡纪程:康熙、乾隆南巡日程的比较》,页19。

[12] 《南巡差案章程》,卷2,页3a。

[13] 《宫中档乾隆朝奏折》,第25辑,页623—624,尹继善,乾隆三十年八月初一日。

[14] 《录副奏折》(北京),缩微胶卷047,号880—940,尹继善,乾隆二十七年十二月;《南巡差案章程》,卷1,页17a。

[15] 《南巡差案章程》,卷1,页17a—b。

[16] 陈捷先:《乾隆肃贪研究》,页199—200。

[17] 《大清高宗纯皇帝实录》,卷812,页13a。

[18] 同前揭书,卷813,页20a。

[19] 江苏布政使苏崇阿此前已上报过亏短,归罪于书吏、衙役的腐败。然而,当乾隆皇帝派刘统勋一行京官前往调查,他们在省库并未发现亏短。同前揭书,卷622,页5a—7b。

[20] 《宫中档乾隆朝奏折》,第17辑,页703—704,杨廷璋、熊学鹏,乾隆二十八年五月十二日。

[21] 例如,江苏巡抚庄有恭向户部正式上报,江苏省库拨付约149796两白银备办南巡。这不包括装饰和修缮当地名胜的经费,庄有恭使用的是商人捐献和省库的闲款——两者都没有正式上报——以支付这些开销(戴逸、李文海主编:《清通鉴》,第9册,页3625,第1条)。

[22] 郭成康等:《乾隆皇帝全传》,页549。

[23] 庄吉发:《清高宗十全武功研究》,页494;赖福顺:《乾隆重要战争之军需研究》,页426。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。