二、归纳式和演绎式的理论构建

社会科学知识通过理论建构而得到发展。在这一过程中,理论与经验研究相辅相成、密不可分。一般来说,经验社会科学研究是从经验观察到理论(理论建构)又从理论到经验(理论检验)这样一个不断循环往复的过程。

对这一研究的逻辑过程,我们可以大致分为两个部分或阶段:第一阶段,研究者从经验观察开始,通过描述和分析他们所观察到的事实,形成经验概括并以一定的命题形式上升为理论。然后在此理论的基础上做出预测,再通过观察新的事实加以验证。第二阶段,研究者从理论出发,由理论推演出合理的假设,再在假设的引导下进行经验观察,通过观察对理论或假设进行验证,最后修改或者提出新的理论。这是科学研究的两种不同的逻辑过程.也可以说是理论建构的两种不同方式,即归纳推理法和演绎推理法。

1.归纳式的理论构建

归纳法是从个别事实中推演出一般原理的逻辑思维方法。社会科学研究的最终目的是揭示有关事物的一般属性和本质,找出具有普遍性和规律性的东西。但这通常需要从对个别事实的直接经验观察开始,即通过归纳法来完成。归纳法是人类认识世界,了解普遍规律的基础。

(1)归纳法的主要特点

第一,归纳法是对记录的经验事实的加工和处理。归纳过程并不仅仅是观察,而是通过收集经验事实,进行整理和加工分析,从而使孤立的无序的各种事实得以系统化、统一化的思维过程。在归纳过程中,研究者有时并不直接同在现实的空间、时间中客观存在的个别事实打交道,而是对保存与记录下来的经验事实进行分析。

第二,归纳法是根据客观事物概率统计的结果做出结论。社会事物不同于自然界,自然界中存在的更多的是确定性和必然性的关系,但社会事物的必然性与规律性关系并不明显,社会事物更多的是以概率统计规律的形式存在。因此,运用归纳法时,必须遵循统计规律,通过较多的个体的行为去找出大致趋势。例如统计结论就是从众多现象归纳、概括出由它们所构成的整体的规律性结果。

第三,归纳法不能深刻揭示事物深层的本质规律。因为归纳完全是以直观的感性经验为基础,而人们的直观经验是有范围的,认识是有局限的,因而它有时不能深刻揭示事物的本质。另外,归纳只能根据以往把握的部分经验事实的某些属性去做出结论,它无法穷尽同类事物的全部属性,因而做出的结论不是完全可靠的,带有很大的不确定性。比如通过归纳得出的“凡天鹅皆白”的结论就是不可靠的。一开始人们所观察到的天鹅都是白色的,而且生物学家们设想所有的天鹅都是白色的,但是后来人们发现也有黑天鹅时,这一概括就被事实证明是错误的。

(2)归纳法的分类

根据归纳的依据是否完全,归纳法可分为完全归纳法和不完全归纳法。在不完全归纳法中,又可根据是否运用了因果规律,区分为简单枚举归纳法和科学归纳法。

完全归纳法是从全部对象的一切情形中得出全部对象的普遍结论。数学上的穷举法就是典型的完全归纳法。但实际上一类事物往往含有无限多个对象,根本不可能穷举,因而完全归纳法的应用范围是很有限的。

不完全归纳法是只根据一个或几个(不是全部)对象的情形进行考察,然后推导出结论的方法。它又分简单枚举法和科学归纳法两种。简单枚举法是根据部分对象具有的某种属性,概括出一般结论的推理方法。科学归纳法是根据对某一门类的部分对象本质属性和因果关系的研究,揭示事物的必然联系,从而得出关于这一门类的全部对象的一般结论的推理方法,也可称为判断因果联系的归纳。科学归纳法在逻辑学中又称穆勒五法。科学归纳法的优点是,通过引入因果关系规律,且以观察和已知事实为基础,其结论较为可靠。但这种类型的归纳也有局限性,它只涉及线性的、简单的和确定性的因果关系,而这种简单因果关系在社会现象中并不多见。

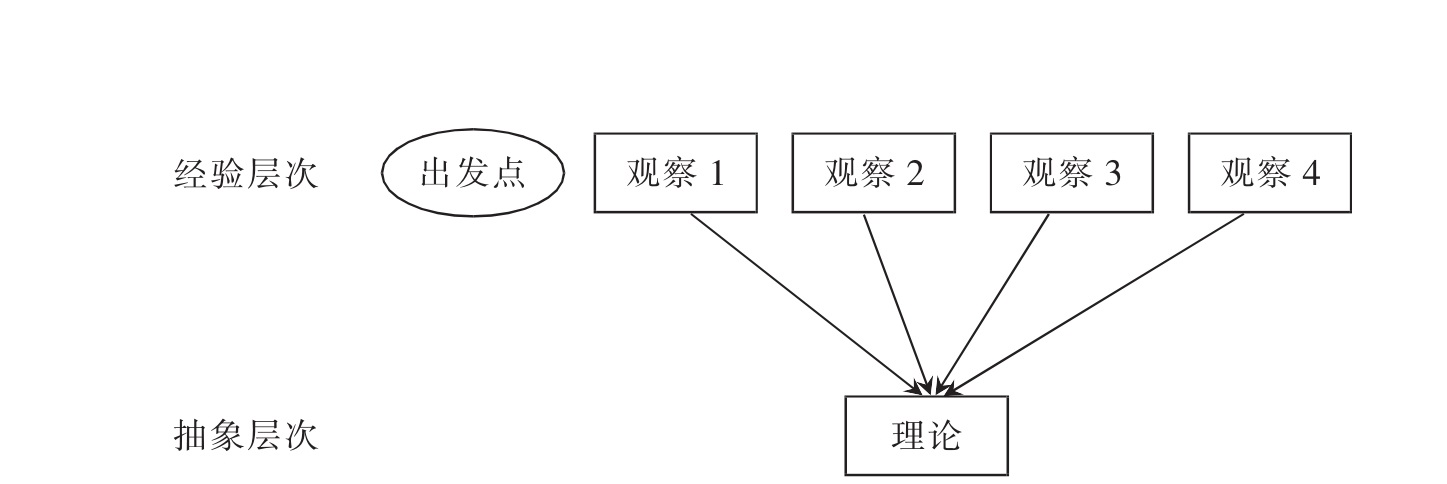

归纳法是研究者经常运用的理论建构方法之一。葛拉瑟和施特劳斯用“扎根理论”来表示运用归纳推理进行理论建构的方法。“扎根理论”是指在经验资料的基础上建构理论,即认为研究者在研究开始之前一般没有理论假设,而是直接从原始资料中归纳出概念和命题,然后上升到理论。这是一种自下而上建立理论的方法,即在系统收集资料的基础上,寻找反映社会现象的本质概念,然后通过在这些概念之间建立起联系而形成理论。扎根理论一定要有经验证据的支持,但是其主要特点不在其经验性,而在于它从经验事实中抽象出了新的概念和思想。这种归纳式理论建构过程见下图:

图2-2 归纳式理论建构方式

(3)归纳式理论建构的一般过程

第一步是对经验现象进行观察。这种观察既可以是定量的,也可以是定性的。如采用定量的方法,需要收集大量的资料,然后通过描述统计,概括出样本的特征和规律,并以此推断总体结构和特征。同样,研究者也可以采用定性研究的方法,具体地、深入地进行观察,并运用分类、综合等手段,抽取现象的内涵,形成对各个具体现象的具体描述。无论哪种方式,研究者都要完成从具体的观察结果到对现象的经验概括这一提升过程。

第二步是经验概括。经验概括指的是对现象基本规律或特征的总结,或者是对变量之间存在的某种关系的说明。经验概括要借助于一定的概念或命题完成,这是对事物进行抽象总结分析,寻找一般模式的重要步骤。

第三步是建构理论。当研究者从大量个别具体的现象得出一般性的经验概括之后,就已舍弃了存在于每个特定现象或事物身上的特殊性,而集中到了所存在的共性特征。这种共性的特征所展示的是现象的某种规律性特征。当我们试图对所观察的事物或现象提出某种解释时,我们就是在发展或建构理论。

归纳式理论建构可以分定性与定量两种方法。下面的例子分别用以说明这两种方法。

艾尔·巴比认为,在当代的社会科学家中,没有人比戈夫曼更熟悉通过观察了解人类行为模式的方法了:

一种游戏(例如下棋),创造了一种让参与者普遍遵守的规则,即在一个平面上,有一组角色,并有无数的情境,每个棋子通过这个规则显示其特性和目的。直到把许许多多的状况化约为一组互相独立、实用的规则。如果日常活动的意义也只是依赖于一组封闭的、有限的规则,那么对规则的解释就会为社会的分析提供一种有力的方法。

在各种研究努力中,戈夫曼揭露了各种行为背后的规则,例如,在精神病医院的生活(1961年),处理在瓦解中“被破坏的认同”(1963年)。在每个例子中,戈夫曼都深入地观察了一些现象,并且检验了一些指导行为的规则。戈夫曼的研究提供了一个定性实地研究的杰出例子,并成为草根理论的一个来源。(3)

另一个例子进一步说明了如何运用定量方法发展归纳式理论。这是一位西方社会学者竹内(1974年)做的调查。

在20世纪六七十年代,美国大学校园里使用大麻的情形是当时大众传媒经常讨论的议题。有些人无法接受大麻普及的程度,另一些人则鼓掌欢迎大麻。研究者的课题是:为何有的学生吸食大麻,有的学生不这么做?

当时在研究这个问题时,有无数种关于吸毒的解释。譬如,反对吸毒的人常常指出,吸大麻的学生是因为课业成绩不佳而转向吸毒品,他们希望借此逃避大学生活的考验。另一方面,支持吸毒的人则经常说,他们在寻找新的价值观。他们说,吸大麻的人已经看透了中产阶级价值观的虚假。

但是竹内对来自夏威夷大学的资料的分析表明,上述解释并不成立。吸大麻者和不吸大麻者的学业成绩不相上下;两组人对于发扬学校精神的传统活动的参与度相差无几;两组人融入校园生活的程度也相同。但两者之间也有差异:一是女性吸大麻的可能性比男性低,二是亚裔学生(占夏威夷大学学生的比例很大)比非亚裔学生吸大麻的可能性低,三是住家的学生比起租屋的学生吸大麻的可能性低。三个变量分别对是否吸大麻都有影响。住家的亚裔女生中,只有10%吸大麻;相比之下,在外租屋的非亚裔男生中,吸大麻的比例高达80%。

在这个理论建构中,研究者不是解释为什么有些学生吸大麻,而是解释为什么有些人不吸大麻。假设所有学生都有动机尝试毒品,研究者提出,分析的依据就在于防止学生吸毒的社会约束各有不同。首先,美国社会比较能容忍男性的越轨行为。如果一群男子喝得醉醺醺而喧闹不休,人们常常说,只是兄弟情谊或者只是寻欢作乐而已;如果一群女子这么做,就会被认为难以接受。因此,研究者推论,女性吸大麻所要承受的压力比男性更大。女性的身份就是阻止她们吸大麻的一种社会限制。其次,和家人同住的学生显然比在外租屋的学生受到更多的限制。主要原因不是机会问题,而是住在家里的学生更依赖父母,因此更有可能因为不守规矩而受到更多惩罚。最后,在夏威夷,亚裔亚文化迫使亚裔比其他族群更重视规矩,因此,亚裔学生如果吸大麻被捉,将会蒙受极大的损失。

所以,社会约束理论为吸大麻的差异提供了解释。学生所受到约束越多,吸大麻的可能性就越低。研究者在进行研究之前并没有想到这个理论(社会约束理论),他们是通过考察资料才产生了这个理论。(4)(https://www.xing528.com)

2.演绎式的理论构建

演绎推理是从一般到个别,从逻辑或理论上预期的模式到经验观察,最后检验原来的理论模式的过程。与归纳法相反,演绎法是一种由一般结论推导出特殊或个别结论的方法。

(1)演绎推理方法的主要特点

第一,演绎是按照严格的逻辑规律推导结论的思维过程。演绎在形式上表现为一系列判断,是按照一定的逻辑原则组成的推论系统,最典型的是三段论。它包括作为前提的判断,以及由该前提得出的结论判断,并且这些判断要严格按照一定的逻辑规则来排列,缺少其中的任何一个因素,都不能形成正确的演绎推理。演绎法能否科学地展开,能否得出可靠的结论,关键在于是否严格遵守一定的逻辑规则。最具代表性的演绎法的例子就是三段论:“凡人皆会死;苏格拉底是人;所以苏格拉底也会死。”要证实理论,就要针对苏格拉底必死进行实证检验。

第二,公理是演绎的逻辑出发点。公理是演绎逻辑的出发点。所谓公理就是少数不加证明的,不言而喻的初始原理。这种公理对于演绎结构是具有重要意义的,即大前提必须是准确无误的。例如平面几何中的公理、定理、推理等一系列的规则、理论,都是由两点一线的公理推导出来的。

第三,演绎是从一般原理向实践转化的重要逻辑形式。一般来说,作为演绎前提的一般原理是由归纳法建构的理论解释。有时这种理论只是一种假说。假说(假设)就是关于事物现象的因果性或规律性的假定性解释。它用来回答由事实提出的问题,并且必须得到经验事实的进一步检验。只有经过检验,这种假说或理论解释才能演绎出有意义的结论,并用来指导实践。通过验证若得到了证明,那么当初的假说或理论解释是正确的;反之,就需要做修正。所以经验验证对演绎过程至关重要。

(2)演绎法不同的类型

第一,“形式”演绎。这种演绎过程的结论不是由前提内容得出的,而是由前提的形式及其组合得出的,其推理的基础是事物的种属关系。如果忽略了这一点,把研究对象在客观上所具有的发展过程的关系,错误地当做种属关系,在运用演绎法时,就会产生种种谬误。例如,所有的鸟类都有翅膀,鸽子是鸟类,鸽子也有翅膀。这一论断中,鸟类与鸽子是种属关系,因而结论过程都是正确的。

第二,“内容”演绎。“内容”演绎所依据的是被研究对象的发展过程的关系。演绎的结果并不是前提中一般原理的运用,而是全新的论断。例如,简单价值形态、扩大价值形态、一般价值形态、货币价值形态是历史上出现过的四种价值形态,它们之间的价值关系是个别与一般的关系,是依次递进、相继发展的过程关系,而不是种属关系。

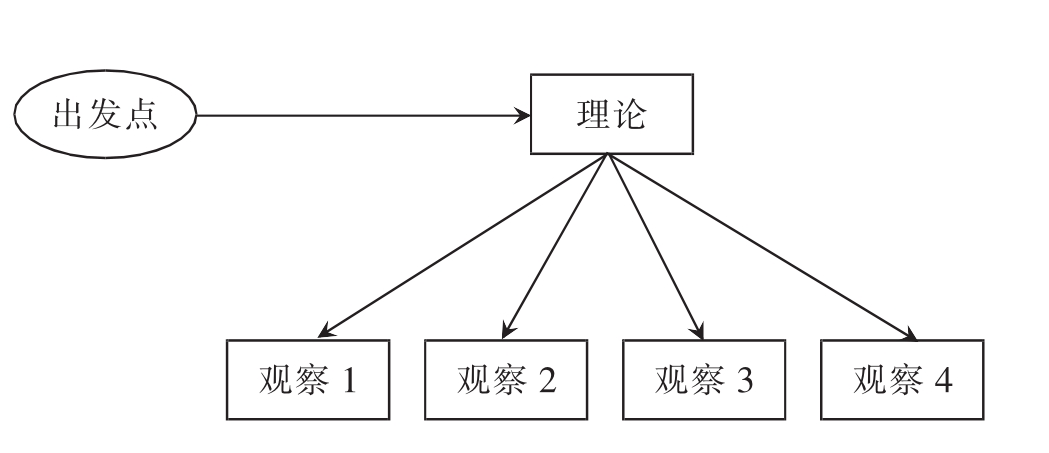

运用演绎法进行理论建构,其基本原理就是先提出某一理论假设,然后通过演绎推理,做出预言或预测,并通过对经验事物的观察来检验预言的正确性。这种推理方式可以用下图表示:

经验层次

抽象层次

图2-3 理论检验方式

(3)演绎式理论建构的步骤

第一步,从待检验的理论推演出一组概念化的命题,用可检验的命题形式即假设的形式重述概念化的命题。前者是从该理论推导出一组合理的推论,后者是将推论“操作化”为假设,即该理论中有关变量间关系的尝试性陈述,这些变量在经验上是可测量的。故理论检验的这一步包括操作化过程。

第二步,收集有关的证据加以验证。根据操作化以后的命题,采用调查、实验、观察或访问的方法,收集所需要的资料。然后对收集的有关资料进行分析,确定经验证据与需检验的命题之间是否相符。若证据能完全支持原来的假设,就可得到肯定,若不支持原来的假设,就应提出怀疑,进行必要的修正。

第三步,理论修正与发展。社会科学研究完全支持原始理论的情况很少,有时理论在某些方面会得到支持,而在另一些方面却没有得到支持。在这种情况下,我们需要对原来的理论进行重新思考或修正,使理论假设得到发展。而要确定这种修正的理论是否正确,最终还是需要接受经验验证。

在这一过程中,重要的是假设的建立和验证。这一过程的方法又被称为经典方法。

下面举例说明演绎式的理论建构。引用西方社会学家葛洛克、林格和巴比的一个研究案例:为什么美国圣公会教徒参与教会活动的程度不同。(5)

在众多的理论和准理论中,研究者仅探讨其中一个称之为“慰藉假设”的理论。研究者部分地采取了基督教的教义:要照顾“跛脚人、残废者和盲人”以及“困乏和有重担之人”,同时也采用了马克思所说的:“宗教是人民的精神鸦片”,提出理论假设:“教区居民中无法在世俗社会中得到满足和成就的人,会转向教会寻求慰藉和代替物。”

在提出了这样的基本假设之后,下一步则是检验这个假设。研究者推论在世俗社会中无法得到满足的人,比那些获得满足的人在宗教上更为虔诚。要论证此论点,首先要分辨出谁没有得到满足。为此,在检验慰藉假设所设计的问卷中,就包括了可以分辨在世俗社会中是否得不到满足的指标性问题。研究者从年龄、性别、社会阶层和家庭状况四项指标来测量这个问题。

首先,在男性占主导地位的社会中,男性的社会地位比女性高。资料显示,在涉及宗教活动的三项测量上——仪式(如上教堂)、组织(如加入某个宗教组织)和知识(如阅读教会出版物)——女性都比男性卷入的程度要高。总体上女性比男性高出50%。

其次,在以年轻人为导向的社会中,老年人比青年人在世俗社会中更感到不满足。而资料证实,老年人比中年人的宗教信仰虔诚,而中年人又比年轻人虔诚。

再次,在社会阶层分类中,以教育和收入为标准,资料显示,社会阶层较低者(即受教育程度和收入较低者)比上流社会的人(受教育程度高、收入丰裕者)更经常地卷入宗教活动。

然后,慰藉假设可以推论出,已婚且有子女的家庭在世俗社会容易感到满足,因此,该类人应该比单身或已婚但没有子女的家庭在宗教上投入要少。所以研究者假设单身且没有子女的人在宗教上最虔诚,已婚且没有子女的人虔诚度稍差,已婚且有子女的人是最不虔诚的。检验结果符合上述推论。

最后,由慰藉假设可以推论出,在社会中的不满足是累积性的:具有造成不满足特征越多的人卷入宗教的程度应该越高,而完全不具有这些特征的人卷入宗教的程度最低。研究发现,年老、单身、无子女、社会阶层低的教区女性居民的宗教卷入程度,比年轻、已婚、为人父母者、上流社会的教区男性居民的宗教卷入程度高出三倍之多。至此,研究者的慰藉假设得到证实。

总之,归纳法和演绎法都是连接理论与经验研究之间的桥梁,并且是一座双向的桥梁。观察与逻辑都是必不可少的,归纳法是从观察开始,演绎法是先推论后观察。在实际研究中,归纳与演绎都是理论建构的必经之路。因此,整个研究过程从逻辑上说是永无止境的演绎——归纳——演绎的交替过程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。