上海解放前夕,中福会工作照常继续,经常与群众保持密切的联系,仍可以发动筹募基金的运动。但受政治气氛的压迫,进入5月后,逐渐地减少工作。当时战事有在市区发生的可能,因此中福会作了各种应变的准备,与为应变而组织的上海临时联合救济会取得密切联系。“为了解放后的工作及本会同仁的将来计,不得不作防变的步骤而有所准备”(126)。因此,4月间总干事谭宁邦赴港,与中国解放区救济总会的有关负责人接洽,将中福会截至4月份的各项活动,造成详表,连同关于会务未来的问题,一并交给他们,由他们转往北京。那时上海的解放已形迫切,谭宁帮不能在港多事逗留,因此未得到任何指示即行返申。解放后,中福会在人事、物资、筹设及运行工作上尽力帮助临救会,没有中福会的帮助,临救会或将遇到更大的困难。这样做了几个月后,中福会逐渐退出,但仍将一些工作人员留给临救会。很显然,尽管中福会及其前身对中共一直进行支援帮助,但面临历史的重大转折点,中福会仍然主动寻求与中共取得联系和沟通,并适时表达了“归顺”的意愿。

上海解放后,中福会继续存在,直到中国人民救济总会开会后,才正式确定其工作内容,但在其改组前,对于其领导隶属关系却一直没有明确规定,这就牵涉到实际的经费问题。为了财政拨款问题,宋庆龄致函周恩来,“目前陈毅市长正在过问我们的财务要求。不过我认为我们的预算草案不应直接送交他,按程序应先获得你的批准。如蒙你批准,并去信通知他,他就能按你的指示,拨经费与我们使用”(127)。中福会将改组的组织计划和预算草案复印五份,分送如下:一份送上海市市长陈毅,一份寄给周恩来,一份送中国人民救济总会,宋庆龄自己留一份存档,一份给中国福利基金会存档。从宋庆龄的信中,不难看出,当时中福会是处于多重领导之下,而这显然是历史和现实的双重因素的合力结果。到中福会顺利完成改组后,它直接归属于“救总”领导,权责关系基本明确。可能正因为此,有研究者才将中福会与中国人民救济总会和中国红十字会一起列为社会公益团体(128),这是不太准确的。

但由于“救总”在北京,而中福会在上海,地理条件的限制使“救总”在很多事情上不得不委托华东局或上海市地方政府办理。1952年,中国人民救济总会致函华东民政部部长李步新,“暂时指定上海市民政局为中国福利会上级机关”(129)。同时,由于宋庆龄与周恩来的长期合作关系,不少事情直接报告周恩来,交国务院再批复下去解决。中福会改组后初期两年的预算,就是宋庆龄派陈维博赴京请示周恩来才得以落实的,周恩来表示“原则上同意”,基本照准了中福会的预算。

有此先例,“救总”对中福会的经费是大力支持的。1952年底,经“救总”汇转中央财政部后,核定中福会1953年支出预算10 427907 046元,委托华东财政管理局代领、代审、代结(130)。这样,中福会就可直接向华东财政管理局领取。但1953年10月,中福会1954年经费概算为153亿余元,而财政部只打算给100亿元。“救总”一再向财政部说明中国建设社的业务发展需要情况,但财政部表示,各部门的经费指标都非常紧,不能再增加。同时,中央有关负责同志一再指示,认为中福会的经费预算必须缩减(131)。在此情况下,中福会很难坚持原来数字,只有权衡轻重缓急来缩减,主要是从行政费开支及不急需的业务费开支上来着手缩减。这时,因工作性质较相近,中福会的行政工作已与上海市文化教育委员会取得较为密切的联系。因此中福会建议“救总”,从1954年度起,除经费由中财部或“救总”发给外,中福会经费开支由上海市文化教育委员会代为管理,不需再由华东财政管理局代领、代审、代结。“救总”表示同意所请,发函给财政部文教财务司,建议中福会1954年度的预算经费由财政部划拨给上海市财政局统一管理。这样,对于审核预、决算及领报经费方面都更方便及时。

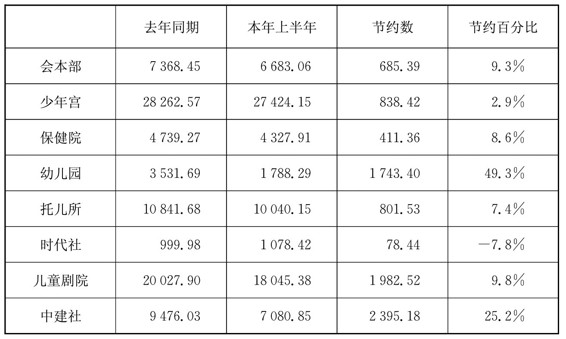

表面上看来,中福会与中央下属的一般事业单位似乎没什么两样,但其机构性质与其他的明显不同,名义上它的领导机构是“救总”,但很多事情都还得请示国务院。1955年中福会的基建工程较多。从中福会调到“救总”工作的顾锦心致函中福会办公室江清,让他们将预算直接寄送人大常务委员会吴克坚副秘书长,再转呈总理审批,如此能快些解决问题。“类此特殊情况,‘救总’的同意证件不发生作用,因为它无权决定追加预算”。两个月后,顾锦心再次致函江清,嘱咐他们“送国务院的预算等文件须得完整明确,1956年两项基建内容不够具体,‘救总’未弄明白即送国务院,答不出他们的询问要挨批评”(132)。由此来说,‘救总’只起到一个类似中间人的作用,最多只是中福会名义上的领导,其实际领导还是周恩来领导下的国务院。1956年9月,中福会编制1957年支出预算,根据国家经济状况尽量采取节约原则,共2242 163元,包括基本建设资金169 000元。经过几次领导干部讨论,到1957年1月,明确了国家建设方针和财政情况,编出预算2 090 856元,包括基建资金127 000元。4月份,根据各单位酝酿的初步节约方案,进一步调整紧缩到1 969 773元,基建资金不变。较1956年支出预算数减少272 385元,减少12.1%(133)。到1957年,中福会的经费预算已划归上海市管辖。上海市第二届人民代表大会第二次会议审查通过本市1957年度的财政预算,如表1所示:

表1:中福会1957年社会救济福利支出预算

资料来源:上海市委关于核定中国福利会1957年度预算的通知及本会上半年度财务工作报告,沪档C45-2-178。

核定中国福利会社会救济及福利支出预算为95.9万元,其中基本建设费12.7万元。但核定红十字会上海分会预算只有6.9万元(134)。由此可知,尽管上海市对中福会的预算比往年有所缩减,但相较于其他单位还是很高的,可见地方政府对中福会的事业非常重视。

不独如此,中福会在其他方面也享有不少特殊权利。如1952年12月,上海市政府对中福会的房屋租金税费等予以减免,批示道,“准按房地产管理局所核定之租金标准减免三分之一缴付。地产税准于豁免”(135)。中央有关部门对中福会也给予一定的照顾政策。1950年,中国福利呼吁会在美国募集了一集装箱医药图书、药品及医药器材,10月27日从纽约起运,预计12月31日到达天津大沽口。12月12日,中福会向海关总署申请免税。一周后海关总署即批复准予入口,“业经本署审查,核与国外捐赠慈善物品报运进口暨免税暂行办法相符,准予免征关税”(136)。解放前,中福会受一些医药机构及医科大学委托代购医药图书用品,解放后继续办理,虽然完全是服务性质,但与新政府管理外汇法令不符。因此,中福会停止代购并将原存国外外汇(同情中国之国际友人所捐赠)如数委托中国银行代收结汇。但此前曾为华东卫生部、济南白求恩医学院及沈阳中国医科大学三个机构代购医药图书用品,款由自备外汇付清或已付大部分而尚未进口。依照规定应在青岛办理进口证,但中福会在该地并无分支机构,因此请求上海对外贸易管理局同意在上海办理华东卫生部的货物,而济南白求恩医学院及沈阳中国医科大学的货物,由他们自己直接向青岛对外贸易管理局申请办理(137)。由于中福会向新政府的法令表示出足够的敬重,其合理要求自然能得到满足。(https://www.xing528.com)

同时,因中福会对外宣传的特殊任务所需,决定了它可以享受一些特权。中福会资料科须经常购买外文书籍备作业务上应用,而且中国建设社出版的国际宣传刊物《中国建设》,尤须了解各国之具体状况,以便正确地决定其宣传方针与具体内容,所以订购国外的特别是资本主义国家的各项期刊,实属必要。自1952年开始订阅5种外文刊物:Hongkong Standard、Time Magazine、Liberty Book Club(arrears)、Liberty Book Club、US News and World Report,函请给予证明后申请外汇。另外,儿童剧团因业务上需要,需向香港方面购买乐谱Music Sheets(国内无法购买)。上海市人民委员会请示市委宣传部后,“同意该会续订是项报刊”,并致函中国银行上海分行,“请你行如数拨给外汇为荷”(138)。在此情况下,上海市的很多单位,如人民图书馆、人民广播电台、华东钢铁公司、机器工业同业公会、新文艺出版社、市工商联、中国作家协会上海分会、中国人民银行上海分行等纷纷委托中福会代购外国科技书籍。另有纺织工业学校、人民法院、信发华行有限公司、第一机械工业部上海办事处、电工图书出版社等单位,则委托北京国际书店代购(139)。

抗美援朝发生后,中福会致函“救总”,表示“在保家卫国的伟大爱国运动中将更进一步地为人民的救济福利事业而努力”。董必武回信说,“在美帝扩大侵略、制造灾难的今天,救福工作对广大人民,尤感迫切”。并认为“救总”过去帮助不够,“望以后切实联系,共同为人民救济福利事业而努力”(140)。事实上,虽然中国人民救济总会是中国福利会的领导机关,但其远在首都不能具体指导,而中福会总会以下设有少年宫、儿童剧团、儿童时代社、国际和平妇幼保健院、托儿所、托婴所、中国建设等7个单位,分属卫生、教育、文化、国际宣传等不同性质。总会除一般性的政治、行政领导外,对业务实难以具体领导。中福会党内又不能组织党组,各事业单位虽与人民政府各不同部门有或多或少的联系,但因关系不明确,无法取得各方面的政策领导。因此,几年来工作无法迅速开展。此外,在行政工作上,由于“经费拨给机关长期不明确、干部来源不固定、干部不属国家编制,国家的各项制度章不能直接及时得到,常常陷于被动”(141)。于是,尽速确定领导关系,及时得到有关方面的行政和业务领导,实属急切需要。

宋庆龄时任国家副主席,但对自己一手创办的中福会事业一向很关心,对中国建设、儿童剧团、托儿所等单位尤为重视。1953年4月10日,中福会组成以宋庆龄为主席的执行委员会,执行委员有章蕴、崔义田、宫乃泉、沈体兰、刘长胜、潘汉年、金仲华、吴耀宗、杨素兰、赵朴初、刘鸿生等12人(142),大多为上海市领导及社会知名人士,但会议不经常,具体领导很少。主席以下设有秘书长一人,下设妇幼保健、儿童文化、人事、秘书等四处。宋庆龄是不愿意将中福会整个的或个别的单位隶属或合并于任何其他机构的。这样,就产生了矛盾。但为了使中国福利会各事业机构能够与各有关机关建立明确的关系,以取得经常的、及时的具体帮助,中福会经研究认为,首先必须肯定中国福利会仍是一个独立的人民团体,同时须明确各事业单位与有关部门的指导关系,具体是:中国建设社——中央宣传部、少年宫——上海市人民政府教育局与上海团工委、儿童剧团——上海市人民政府文化局、国际和平妇幼保健院——上海市人民政府卫生局、婴儿托儿所——上海市人民政府卫生局、托儿所——上海市人民政府教育局、儿童时代社——华东新闻出版局。并且要求各有关部门在指导这些业务单位时,除了考虑宋庆龄的意图和与中福会总会取得一致外,要和领导其他类似单位“一视同仁”(143)。但在实际执行时,存在明显问题。以保健院为例,“与本市卫生领导机构仅存联系关系,业务上缺乏明确的指示,方针、任务、具体要求交代不清,因而在业务开展上存在一定之困难,更由于不属任何卫生机构之领导,容易造成与整个卫生工作脱节现象。如卫生人员学习、思想改造等工作,保健院均无所闻。要求建立一定之业务领导关系,根据国家卫生工作总的方向,确定业务计划,及时指导,检查督促,具体帮助”(144)。更重要的是,“卫生局对我们过分客气,致使在很多问题上指导和帮助不够”(145)。

这样,中福会为使总会与各有关政府机关的政策原则的领导以及具体措置能够经常取得一致起见,建议在中福会建立党组,受中共上海市委宣传部或上海市文教委员会党组的领导,并且在日常工作中与各有关部门取得经常的联系。人事方面,建议由上海市人民政府人事局作为市一级的人民团体管理、统一领导与调配。但行政上仍受“救总”领导,在经费预算上,仍经由“救总”领取报销,并通过一定机构做经常的审核和监督。对此建议,“救总”派顾锦心和鲁平去政务院,与秘书长齐燕铭商谈有关中福会及其业务单位之领导关系问题,认为由文委统一业务领导不妥,还是分别单位性质,与各有关部门直接发生关系较好,名义上是指导或联系,实际上是领导。根据此次谈话的指示精神,“救总”拟就一个方案草稿,请中福会补充情况、研究修正后,将意见尽快告知,以便尽速将正式方案转呈总理周恩来,并提醒“方案请仅在党内讨论”。顾锦心致函中福会秘书长李云,“对于主席的情况,中央非常关心,务请随时见告,我们必须紧密联系,如此有利于两地工作之进行”。这是因为,此前宋庆龄让顾锦心兼任中国建设杂志社办公室主任,事前并未取得“救总”同意,引起不满,但对主席的批示又不能反对,最后请示上级党组织同意后才宣布。顾还请李“寄一份中福会及其业务单位的完整的组织系统表,愈详细愈好,另外,将科长或组长以上主要干部简历寄来备用。上海方面请你注意,并请随时将情况相告为盼”。最终,中福会行政上采取“救总”与上海市政府双重领导,以补各有关部门指导之不足。其经费划归财政系统,以便与其他单位一样地享受权利和尽义务,不再特殊化。

此后,中福会处理具体问题基本上直接与上海市有关部门联系,“救总”只成为形式上的领导。1955年中福会的社会救济支出概算,预算支出19 679 509 000元,预算收入5 080 766 000元,经中央财政部核准后,将指标数146亿元,划归上海市财政局管辖(146)。对于中福会儿童剧团工作概况和计划的请示,中共上海市委文艺工作委员会批复,“儿童剧团的工作应在福利会统一领导下,由市文化局给予业务上的指导”(147)。中福会与上海市政府的关系日益密切,1956年,中福会的执行委员名单如下:中共中央上海局书记柯庆施、卫生部部长李德全、中共上海市委第二书记陈丕显、全国妇联副主席章蕴、文化部副部长夏衍、国务院副秘书长齐燕铭、上海市副市长刘季平、上海市副市长金仲华、中共上海市委宣传部部长石西民、青年团上海市委书记李琦涛、“和大”上海分会委员吴耀宗、上海市政协常委刘鸿生、上海市文化局局长徐平羽、上海市教育局局长陈琳瑚、上海市卫生局局长王聿先(148)。全体十五位执委中,就有十一位是上海市政府及有关部门领导。主席宋庆龄出国访问时,就请柯庆施召集并主持会议。

上海市政府对中福会实行直接领导后,管理十分严格,尤其在宣传纪律方面。1954年,儿童剧团打算在文化广场进行歌舞晚会公演,但关于剧目、演出地点、演出对象等问题均未作详细计划,也没向总会及文化局请示,即擅自与文化广场签订租场合同。自己通过上总文化宫组织观众,并通过妇联组织纠察员。直至文化广场通知剧团:“在文化广场演出,必须经市委批准,否则就无法请求公安、消防、卫生等有关方面协助”时,方才要求总会向市委请示。经总会研究后,认为必须首先请示市委批准此次演出,待批准后才能解决公安、消防等问题,遂由总会具函请示市委宣传部。但在总会请示文件刚发出,尚未得到批准前,剧团未经总会同意(按中福会新闻发布办法,发布新闻必须先经总会批准),擅自在文汇报、新民报等报刊上发出公演的新闻。上海市委宣传部对此十分不满,对秘书长李云提出严厉批评,令其严查并汇报结果。李云查复,这“说明剧团有关负责同志对请示报告制度缺乏认识,组织观念十分薄弱,也反映总会领导上平时对他们的组织观念的教育十分不够,而关于演出,风闻之后,亦未予重视而抓紧检查”。认为总会“必须负一定责任,并从这一事件中吸取经验教训,加强组织观念的教育与单位工作的领导与检查”(149)。总会责令剧团负责同志深刻检讨,并规定:今后剧团演出时,必须在公演前拟具详细的演出计划、宣传计划、组织观众的计划,请示总会及市文化局,并由文化局请示市委,待批准后,方得宣传及组织观众。此后新闻发布,必须切实执行总会规定的新闻发布办法,不得擅自发布新闻。

中福会的下属单位基本在上海,只有中国建设杂志社在北京,对于总会来说管理殊为不便,曾委托“救总”代管。但“救总”撤销后,行政领导关系一直未能解决。1957年4月19日,李云致函文化部,因“该社远在北京,有所困难,本会经与国务院会商,该社划归你部出版事业管理局领导”。“为了统一管理起见,该社的财务预算等方面划归你部”(150)。实际上,李云事前曾与出版事业管理局局长面谈,很快达成协议。但中建社一直不知情,文化部派员前来接洽时,还以为其弄错了。在组织形式上,中国建设仍受中福会领导,尤其一些老同志对中福会和宋庆龄怀有极深情谊。7月,中福会给中国建设社编辑室主任陈麟瑞颁发聘书,上盖有中福会印章。陈翰笙看到抄件后认为应有宋庆龄签字较为合适,并要求收回原聘书补签字。该社请示总会,办公室吴之恒批复:系根据主席指示办理,不必再补办(151)。对于总会这样的操作,中福会内部是存在不同意见的。如前总干事谭宁邦说,“如果中福会停留在目前阶段,根本可以不存在,这些单位都可以交出去,不必由中福会来办”(152)。不过,这样微弱的呼声在当时的大环境下,显然是起不到任何作用的。

事实上,自1953年各单位领导关系变更后,已经有所改进。如:儿童艺术剧院,由市文化局指定艺术一处具体联系;少年宫——共青团上海市委少年部;儿童时代社——少年儿童出版社;国际和平妇幼保健院——卫生局;托儿所,与卫生局妇幼保健处儿童科有联系;幼儿园——教育局及区委文教部。但都仅仅是挂钩以便联系,具体关系都不够明确,各单位的人事、财务以及党、团关系,与各有关部门都不能统一,有关部门领导有一定困难。因此,1958年4月20日,中福会请求上海市委加强领导和帮助(153)。建议把儿童剧院支部划到文化局党委,少年宫支部划到团市委机关总支,保健院支部、幼儿园托儿所联合支部划到徐汇区区委,总会和时代社支部划到宣传部总支。中福会总会这样考虑是有苦衷的。一方面,她名义上仍是人大常委会副委员长宋庆龄主持的一个独立的团体,上海市地方政府不好过多干涉,大都采取“敬而远之”的态度;另一方面,此时中福会的业务性质多而繁杂,事实上存在管理的难度。所以,他们想通过与地方当局加强联系、参加会议、看到有关会议文件等办法,能够及时知道:1﹒有关系统的政治运动的动向、进度、做法;2﹒有关系统业务动向、方针的问题及经验交流;3﹒有关系统的长期与短期的计划(并将我会各附属单位的工作列入计划、给予任务);4﹒业务学习的指导(154)。这样,既可使业务单位党组织放在有关部门党委的统一领导下,便于开展业务,同时也保全了中福会的组织机构,因各单位的行政领导仍然是中福会管理。

但即使是这样,中福会仍顾虑宋庆龄可能误会这种做法把她的事业“分散”了。李云在给上海市委宣传部的信中说,“虽然党组织的领导系统改变是党内部的事,而且这样对工作有利,但我估计到这一可能的存在。在领导上确定后,要主动向宋副委员长说明变动的原因和好处,以免被动。在今后总会工作上更要注意向她汇报请示;在单位党员思想上,要加强统战思想的教育”(155)。实际情况是,在李云请示的次日,宋庆龄即批复同意。5月,中福会领导体制和组织机构进一步调整。在主席及执行委员会下,设立以秘书长为首的会务委员会,以加强集体领导;秘书长及会务委员会下设办公室、人事室、业务室三个部门。原办公室下各科撤销,人事科改组为人事室,妇幼保健及儿童文化两个工作委员会也同时撤销;经主席宋庆龄批准,会务委员会委员及各室正副主任如下:李云、陈维博、江兆菊、邹尚录、江清、郭敏、吴之恒等七人。具体分工为办公室主任江清,人事室副主任郭敏,业务室主任邹尚录、副主任吴之恒。宋庆龄还建议,在新的组织机构内加入谭宁帮、耿丽淑两位外籍顾问(156)。

中福会在改组初期,形式上由中国人民救济总会领导,实际上由周恩来为首的政务院、国务院直接负责。但由于地域因素所限,“救总”不得不将一些具体事宜委托华东局和上海市政府代管,事实上形成中央和地方的双重领导。在中福会内部组织机构建立、完善,并在实际工作中与上海市结成较密切的行政关系后,当然也由于“救总”撤销不复存在,中福会总会转由上海市政府直接领导。其下属各单位除中国建设社的业务划归文化部外,也由上海市各职能科局对口管理,形成一种新的双重领导,不过,一些重大事宜他们仍可以越级向周恩来直接请示。中福会的行政领导关系基本确立,不再是一个独立的民间组织。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。