第三节 联合制片策略

“联合制片”这个称谓“涵盖任何一种建立在不同国家组织间的合作的基础上的制作组合或商业组合,范围从联合融资(即一方合伙人主要是提供资金支持)到整体联合制作(即合作方在艺术创作、资金等各方面的投入基本相当)”。[18]在新的全球化产业格局已经形成的今天,好莱坞的特点之一就是娱乐产业的多国投资与跨国产权。如今,好莱坞的电影集团所有人主要集中在法国、加拿大、日本(索尼)、澳大利亚(默多克集团)等机构。他们的投资遍布全世界。著名导演约翰·福特说,“如今,你无法在地理位置上确定好莱坞,我们根本不知道好莱坞在哪里”。[19]这句话形象说明了好莱坞“无所不在”的全球化生产格局。西欧各国的电影行业对联合制片的合作模式开展得也比较早,已经形成了一整套成熟的体系。1993年,西欧制作的578部电影中有225部出自联合制片,其中包括法国制作的152部中的85部,英国制作的60部中的29部,瑞士制作的全部16部。对中国电影来说,联合制片更多的是与中国香港、中国台湾、日本、韩国、美国等国家和地区进行合作。在经济全球化的大潮中,电影的联合制片成为一种日益重要的制作模式。

首先,联合制片可以最大限度地共享资源。在电影制作成本越来越高昂的今天,制片人已经很难通过本土市场为一部“全球性电影”投入全部的资金,联合制片可以通过吸收海外投资达到必需的资金水准。这样不仅同享利益,也分担风险。最开始与中国电影展开合作的当属索尼—哥伦比亚公司。2002年,它一鼓作气合作拍摄了六部影片,即《大腕》、《寻枪》、《天地英雄》、《手机》、《可可西里》、《功夫》,均取得不俗效益。其合作模式为共同投资、版权分割和保底分账。以影片《大腕》来说,哥伦比亚的投资额为330万美元,在当年所投资的40部影片中属于最少的一部,但这笔资金已经超过了导演冯小刚此前所有影片的投资总和。这样的投资为低潮期的中国电影产业注入新鲜血液,为中国电影产业健康发展起到了积极作用。2005年华语大片出现之后,庞大的投资促使几乎所有的大片制作人都选择了联合制片。他们集合有效资金,制作了中国首批影像华丽、技术精湛、与世界接轨的华语电影。2009年的华语大片《赤壁》,更是投资8000万美元,成为华语电影投资之最。其中,日本投资3000万美元,是影片最大的投资方,中国台湾投资1000万美元,韩国投资620万美元,而中国内地,以中影集团和橙天娱乐为主的近12家电影公司投资1000万美元。其他资金缺口由影片的美国国际营销商从金融行业融资取得。庞大的投资分散在众多的投资商身上,降低了风险,同时也可以整合投资商的优势资源,进行资源共享。影片《赤壁》所代表的全球化时代的中外合拍片形式,已经超越了某个单独的国家或民族,呈现出明显的无边界特点。

其次,联合制片可获得外国政府的奖励和补助金。1998年,加拿大“联邦制片服务信贷法案”正式实施,引领着英国、澳大利亚、法国、挪威、比利时、意大利、韩国、新加坡等国家纷纷制定了对外国际合作制片的优惠政策。这些优惠政策的出现揭示了两方面的意义。一方面是许多国家意识到合作制片不仅能够聚合共有的资金、人力和技术条件,而且还能提高电影生产的规模效应,对外扩大文化影响的有效方式。这对于各国在纯粹依靠进口配额、关税、许可证制度、放映时间配额等贸易壁垒来保护本国电影产业之外,形成一个互补,可以看到国际合作对本国电影的积极影响。另一方面,大家都认识到联合制片不仅能带来“线上”(指的是那些能够在影片片头字幕出现的导演、演员、摄影、编剧、制片等决定影片内容的一小部分核心人员)的经济繁荣,更为关键的是,联合制片同样会带来大量“线下”(不仅包括片尾字幕中长长的挂有各种头衔、工种的成员,还有连字幕也上不了的各种服务人员)经济的繁荣。[20]通常情况下,人员费用占据了整部影片预算的50%左右,这些大量的费用不仅要用于支付从当地聘请的各种影视制作人员,包括线上线下,还能带动其他相关的旅馆、饮食、交通等服务行业的发展。各国都认识到:在电影产业上的优惠政策,将会带来本土众多相关产业参与到全球化的分工服务中去。

在全球的联合制片竞赛中,加拿大跑在了最前面。加拿大“已与世界上55个国家签订了双边合作制片协议,是协议数量和范围最广的国家,在欧洲、美洲、亚洲、非洲都有协议伙伴”。[21]根据规定,外国与加拿大影视公司合作拍摄的影片,只要预算超过100万加拿大元,就可以获得11%的加拿大员工工资的返还金额。通过这一政策,美国影视公司被吸引到加拿大拍片,从而为加拿大的专业人才训练和影视制作设施的完善都打下了基础。而美国公司可以享受到“加拿大影视制作免税法案”,根据该法案,减免的税收高达影片人员开支的25%。此外,加拿大还设立了每年预算达2亿加元的“加拿大电视电影基金”等众多的政府公共基金,合拍片都可以申请享受政府资助的待遇。正是这些优惠政策,使加拿大吸引了众多国家来到加拿大进行影片拍摄和制作。据统计,2003—2004年度,加拿大全国故事片投资为14.6亿加元,比上年度增加13%,其中79.7%是外国合作制片。其他国家如法国、英国、澳大利亚等也制定并实施了政府优惠政策。据统计,英国2004—2005年度电影行业总投资8.119亿英镑,其中外来投资占到了85.5%,在生产的全部133部影片中,正式的国际合作达到了86部。可以说,政府优惠政策的实行取得了很好的效果。

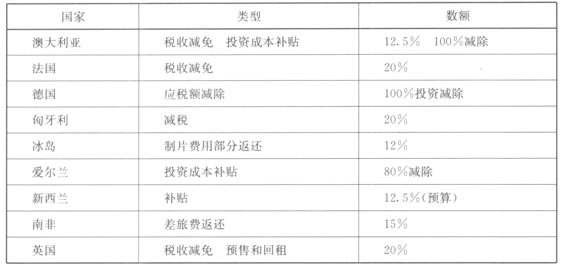

表3—1 世界各国合作制片优惠政策一览表[22]

与众多提供政府优惠政策的电影强国相比,我国目前还没有探索出一条符合国情的税费减免优惠政策。如果没有具有竞争力的税收减免政策,就不能加大我们对于海外投资的吸引力,也就不能迅速扩大我国电影产业的规模效应,无法利用相对低价的人力和设备设施等有利因素参与世界分工。另外,为了保证电影产业的健康发展,很多国家都设立了政府电影基金,加拿大每年用2亿加元来资助电影生产。英国则设立了九个方面的基金如剧作基金、新人基金、电影创业基金、国际合作基金、发行放映基金等来扶持电影产业。相比之下,我国电影基金如何使用,以及如何全面扶持电影生产还需要进行深入研究。

再次,联合制片可以更加便利地进入不同的合作方市场。因为各国制片方对各自的市场发行程序更加熟悉,与关键环节的角色有更好的沟通;同时各制片方也更加熟悉本土观众的观影口味,并帮助电影能够尽量迎合这种口味。按照中国政府规定,合拍片只需要在拍摄前获得拍摄许可证,拍摄完成后获得公映许可证,即可在中国内地作为国产片来发行。国产片比进口片享受很多优惠政策,并且不受进口配额的限制,面对中国内地如此庞大的电影市场,很多外来投资者都非常愿意来中国内地合拍电影。(https://www.xing528.com)

早在上个世纪七八十年代,中国内地就与香港地区开展电影合拍片了。历经三十年,终于形成两地合拍片双赢互补模式,实现了跨界电影市场,让两地的电影业再次出现创作和市场的高潮期。特别是2004年以来,内地电影与香港电影在合作中越来越水乳交融,难以分割。一方面,香港的投资、制作经验、人才以及电影产业平台,扩展了内地电影在本土和国际市场的竞争力;另一方面,中国内地巨大的市场资源,也为香港电影提供了广阔的发展空间和生存空间。2007年香港电影金像奖特刊上,资深电影人文隽说:“内地电影市场的开放与国家广电总局审时度势的开明,使得这十年的香港电影,逐渐向内地靠拢,甚至有融为一体的趋势。”[23]正是这样的共识,使内地与香港的电影合作进入到一个新的时期。2001—2004年间中外合拍影片总计101部,其中与香港合拍共计77部,占中外合拍片比例的76%以上,合拍成为一种趋势。

图3-5 电影《华丽的面纱》是一部真正意义上的合拍片,中方不仅提供人员、场次和题材,还参与投资,并拥有本片在中国内地的所有版权

以全球市场为目标的华语电影,逐渐形成一种混合合作模式:即内地与香港,甚至与中国台湾、美国、欧洲的主创人员、资金等都以股份的形式混合在一起,形成多方合作。事实上,中国合拍片市场的活跃现象也引起了媒体的关注。《新京报》文章《海外电影公司不约而同来华合拍》说:“以《华丽的面纱》(见图3—5)在京开机为起始,今年第三第四季度,共有美国、英国、法国、意大利、澳大利亚、芬兰、德国等多个国家的海外资本进入中国,合拍片的数量超过十部。”[24]《综艺报》也发表专题报道《合拍片市场增加海外新势力》。可以说,这个现象比以前是个极大的进步。无论是2006年的合拍电影《伯爵夫人》、《玉战士》、《面纱》、《红美丽》,还是2007年的《太阳照常升起》、《色戒》、《胡同里的阳光》等,合拍电影已经让中国电影人有了全球观念。但与世界上的电影大国相比,我们还有相当大的差距。而且,这种联合制片还呈现出单向性特征。即大多是海外投资进来与我们合作拍摄,然后进入我们的市场,分去票房利益。而国内的企业,一是因为经济实力,二是不了解国际市场,所以很少有主动出击的资本运作。这样的情况,就阻碍了中国电影产业对海外国家优惠政策的利用,更主要的是无法获得海外市场的票房收益。我国很多商业大片都在海外创下了空前的票房收入,但由于采用海外版权买断方式,海外的票房收入都落入了海外发行商手里。如何让中国电影进入海外市场,美国电影协会主席丹·格里克曼说:“进入美国市场的中国电影,要么是以合拍片形式,要么是以美国公司介入帮助进行推销。比如索尼—哥伦比亚公司、华纳公司都有与中国合拍的片子,这些合拍片进入美国市场,美国公司就有义务进行推广。”[25]以电影《英雄》为例,该片以2100万美元向米拉麦克斯售出北美地区的发行权,后来被安排在美国2031块银幕放映,连续两周蝉联冠军,总票房达3525万美元,成为中国最成功的一次文化出口。中国电影要扩大自己的产业规模,就要充分利用联合制片,占据海外的国际市场,取得文化和经济的双赢。

另外,联合制片还可以同享人力资源,可以使用更具有国际票房价值的国际影星(中国合拍电影中的明星阵容涵盖了中国大陆、中国香港、中国台湾、日本、韩国、英国、美国等),可以借用外国过硬的数字技术(电影《无极》的后期制作都是在海外进行的),可以开拓海外拍摄地,取得充满异国情调的场景等(电影《神话》远赴印度取得新鲜的异国风情)。联合制片还给合作者各方提供了很好的学习机会。因为合作者在电影制作流程方面、电影市场发行和经营管理方面有着更为丰富的经验,向合作者学习可以加快自身的成长速度和增强竞争力(如中国华谊公司在与美国哥伦比亚公司的合作中,使用了哥伦比亚公司无偿提供的“电子制片管理系统”,使得原先粗放的管理指标精确到了用“元”作为计量单位)。中国电影业的一些民营企业如新画面、华谊兄弟、保利等公司,都是在联合制片中迅速成长起来,成为中国电影业的支柱企业。

联合制片可以带来很多好处,但它也有可能带来潜在的问题:丧失了管理上和文化上的独特性,也就是说丧失了文化产品的控制权。因为联合制片必然给电影的品质和制作人员带来一些妥协。有些制片人关心的是这样生产出来的电影在文化上的完整性或自主色彩是否会破坏,这一考虑既有经济上的也有非经济上的动机。这样的电影可能既缺少本土的倾向性又不能带来海外的收益,可能在两个市场上都不能吸引观众。我们在合拍片中已经出现了这种苗头。因为合拍片天然就留有国际化融合的痕迹,它会迎合国际上大规模观众的口味而逐渐脱离了它的民族特性。中国电影要立足自己的文化传统,根据全球化时代的特点,直接表现全球观众都可能遭遇或者正在面临的问题,那么合拍片就能发挥它原有的多元文化产物的优势。

中国已经将联合制片战略提到了一个非常重要的位置。国家广电总局将2005年确定为“电影发展年”,这一年特意强调六大战略措施,第六点措施就是:“进一步扩大开放,积极促进国际交流与合作。实践证明,充分运用跨国资本,促进跨国生产和跨国经营,积极开拓国际市场,借鉴国际经验,谋求国际化的融合发展,是中国电影产业提高竞争力和影响力的有效途径。”[26]联合制片在很大程度上帮助电影开拓了更多的海外市场,利用不同地区的文化和自然资源,增加了电影文化的多元性、丰富性,从而更好地实现了电影的跨文化传播,推动着华语电影更多地走向世界。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。