日本大学出版路在何方?

无论在亚洲的大学出版中,还是在全球的大学出版中,日本大学出版的历史都算得悠久了。然而,时至今日,日本大学出版却日渐衰退。

在2011年第18届北京国际图书博览会上,代表30多所日本大学出版社的日本大学出版部协会,其参展的摊位不过四五平方米,参展的样书不过120多种,除了学术书,既没有教科书和教学辅导书,又没有辞书和字典书,出现了历年来最惨淡的情形。

和日本大学的信息不公开一样,日本大学出版的信息也不对外公开。但是,大学出版社只要出书,就会编目录,就会销售图书。所以,仅仅从近些年日本大学出版社编辑的新书目录和发行的新书数量来分析,大致就可以作出日本大学出版正在陷入泥潭的基本判断。

日本大学出版日渐衰弱,危机四伏。 日本大学出版路在何方?

所占市场份额越来越小,已出现零出版的大学出版社

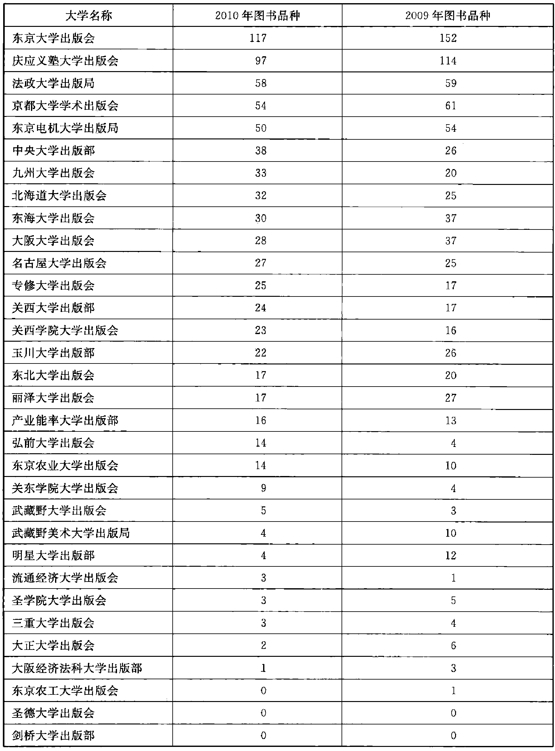

最近,日本大学出版部协会出版了《大学出版部协会综合图书目录2011》(以下简称《目录2011》 )。其中,收录了作为协会成员单位的32所大学2010年以及2009年的图书出版目录和品种数量。

表 日本32所大学出版部(会、局)出版图书品种统计 (单位:种)

注:根据日本出版行业杂志《出版新闻》文章内容制表。

从《目录2011》看,日本大学出版社持续萎靡不振。在32所大学中,2010年,出版图书100种左右的只有东京大学出版会;出版图书90种左右的只有庆应义塾大学出版会;出版图书50种左右的只有法政大学出版局、京都大学学术出版会和东京电机大学出版局;而其他27所大学出版图书0—30多种,其中,2010年出版1—5种的,有武藏野大学出版会、武藏野美术大学出版局、明星大学出版部、流通经济大学出版会、圣学院大学出版会、三重大学出版会、大正大学出版会和大阪经济法科大学出版部等。大阪经济法科大学出版部2009年出版图书品种为3种,2010年为1种。东京农工大学出版会2009年出版图书品种数为1种,2010年为0种。圣德大学出版会和剑桥大学(该大学与英国剑桥大学无任何关系,只是名称相同而已——作者注)出版部,2009年出版图书品种数均为0种,2010年继续为0种。这两家出版社被日本大学出版人自嘲为“大学出版社零出版两连冠”;长此以往,不出书的大学出版社越来越多,“大学出版部协会”是不是将变成“大学‘不’出版部协会”呢?

从《目录2011》看,在32所大学中,2010年与2009年相比,出版图书品种增加的有13所;出版图书品种减少的有19所,后者包括出版图书品种排名前五、在日本大学出版中还算“抢眼”的东京大学出版会、庆应义塾大学出版会、法政大学出版局、京都大学学术出版会和东京电机大学出版局。新书出版数量非正常地减少,这是十分少见的。

2010年,日本“大牌出版三社”的讲谈社出版图书近2000种,小学馆出版图书近1000种,集英社出版图书近800种。而同样在2010年,作为日本大学出版“标杆”的东京大学出版会,实际出版图书不过117种;作为日本大学出版“老前辈”的京都大学学术出版会,出版图书54种,比东京大学出版会的一半还少。另外,不是大学出版部协会成员的早稻田大学出版会,据悉2010年出书也在100种上下,与2009年相比也有所减少。虽然数量不等于质量,但数量与规模是有联系的。东京大学出版会、京都大学学术出版会以及早稻田大学出版会的新书出版数量,也从一个侧面表明日本大学出版的市场规模明显缩小。

2011年10月,英国《泰晤士报》公布了2010年—2011年全球大学排行榜。在亚洲,中国的北京大学排在第49位,清华大学排在第71位,台湾大学排在第154位;以色列的耶路撒冷希伯来大学排第121位,特拉维夫大学排第166位;日本的京都大学和早稻田大学都进入前200位,而东京大学更是排第30位,成为全亚洲名副其实的“第一校”。然而,东京大学出版会曾因为出版面向西方国家的各种欧洲语言版学术书,被日本大学出版界誉为“第一社”,但由于效益连年下滑,入不敷出,却不得不在2009年终止了这方面的出版业务。

2010年,日本大学出版的销售收入大致为25亿日元,与十几年前的40亿日元相比,减少约15亿日元。由此发展下去,本来就不处在核心位置的日本大学出版,有进一步被边缘化的危险。

《目录2011》尽管不是日本大学出版的全貌,但遍布日本各地的这32所大学,其大学出版社应当具有典型性、代表性和普遍性。有关专家无不悲观地指出,日本大学出版在过去想的是如何做大,如何做强;在目前则想的是如何不再变小,如何不最终消失。

大学出版社之于大学,正在变成食之无味、弃之可惜的“鸡肋”

日本大学出版走到今天,有着必然和偶然的原因。

(一)不能实现产业化

至少在明治时期,日本个别大学就有出版活动。到了当代,从事出版活动的日本大学比比皆是。然而,历史悠久的日本大学出版,却始终不能产业化。原因就是,在日本,干什么都讲究名正言顺,各司其职。比如,日本大学的“正业”,向来被认为是研究学术、培养人才,“副业”都是围绕这个“正业”运转。大学里的“出版业”也属于“副业”,主要作用也只是服从、服务于大学的教学与科研。

不过,日本大学出版从业者一直不甘心,总是希望大学出版“出人头地”,与所属大学平起平坐。大约在20世纪60年代,几十所大学的出版部聚集在一起,成立了上述大学出版部协会。从成立之初,成员单位对协会的“事业法人”登记就不满意,认为这样不利于“生产和经营”,不利于大学出版“做大做强”。接着就致力于变更成“企业法人”的登记。不曾想,为了取得“企业法人”资格,竟花费了40多年的时间。而最终变更的登记还不是“企业法人”,只是含义模糊的“中间法人”。其实,有关行政部门的长期拖延和模棱两可,也与来自大学施加的压力有关。对于有关行政部门的质询,各大学不约而同的答复是:大学的办学经费来自学生学费、政府拨款、企业赞助和校友捐赠,大学出版机构贡献不大。大学出版与赚钱、赢利没有什么关系,所以所设出版机构在大学大多叫“出版部”、“出版会”或“出版局”,而不是“出版社”。大学是出人才、出学术的地方,但不是出书赚钱的地方。出书赚钱是出版行业的事情。就如同出版行业只管出书赚钱和卖书赚钱,但其中的印书赚钱又是印刷加工行业的事情一样。

(二)不能执教科书出版之牛耳

从出版分工来看,出版教科书应当是大学出版社的天然职能。但是在日本,情况要复杂得多。比如日本每年发行图书约14亿册,其中,小学、初中和高中的教科书约为1. 4亿册,经过多年竞争淘汰,这已基本成为以东京书籍出版社为首的四五十家教科书出版社分食的“蛋糕”,日本大学出版社无法进入。

出版大学教科书,无疑是日本大学出版社的专利。然而,由于日本大学使用的教科书五花八门,让日本大学出版社苦不堪言。 日本大学使用教科书一般奉行“拿来主义”,首先使用欧美国家经过反复修订、被教学实践验证的经典教科书;其次使用本国已有的也是经过反复修订、被教学实践验证的优秀教科书;第三是使用教授的讲义或由教授指定的自编教科书。在新学科、新领域、新知识层出不穷的今天,教授的“自编教科书”尤其显得经济和实惠。这里所谓的“自编”,主要是教授收集国内外相同相近的最新教科书、最新学术书、最新学术文章,直接把其中的有关章节抽出来,组合成新的教科书。制作“自编教科书”,既不用“出版”,也不用“印刷”,仅仅“复印”就行了。这种没有书号、没有定价、发给学生最多收点“工本费”的“自编教科书”,品种很多,复印量很少,少则几十本,多也不过上百本而已。有了互联网和电子阅读器之后,把“自编教科书”内容通过扫描制作成电子版,经常连复印都省略了。不仅如此,日本大学向来还对新编大学教科书态度谨慎,基本上不会实施“大学教科书精品战略”,即使每年有“新编大学教科书”出版,品种也非常少,发行时也不会贴上“精品”标签来促销。综上所述,即便是在大学教科书出版领域,日本大学出版社的“用武之地”也非常有限。

(三)不能引领学术书出版之潮流

日本大学教授的个人出书,一般分为三种情况:用英文写作的优秀学术著作,首先争取在欧美国家出版社出版;用日文写作的优秀学术著作,主要在日本大学之外的大型综合出版社或实力强大的学术出版社出版;用日文写作的一般学术著作,才在大学出版社出版。在大学出版社的出书方式,分为两种情况:一种是大学出版社出钱出书,一种是教授自费出书。大学出版社出钱出书,一般都是赔钱赚吆喝;教授自费出书,看上去顺理成章,但实际上给大学出版社带来了名誉风险。在日本出版行业,自费出版由来已久,因为需求大,日本出现一大批主要从事自费出版的出版社。1997年前后,日本出版行业还设立了鼓励自费出版的奖项,每年都要表彰在自费出版中涌现出来的好书、好社。然而,“好经”也总有被“坏和尚”念“歪”的时候。几年前,新风舍出版社在成为日本最大自费出版社的时候,却因为进行商业欺诈,出版了太多的“垃圾书”,几乎使“自费出版”名誉扫地。由于不少日本大学出版社实际上是依靠自费出版在维持,出版的又多是二三流的学术著作,这样一来,后来破产的“新风舍出版社”的名称,无意间成了日本大学出版社的代名词。有人戏称“大学出版部协会”为“大学新风舍协会”。可能是为了避免沦为“新风舍出版社”,以早稻田大学出版会为代表的一批大学出版社,坚决不肯加盟大学出版部协会;一些原来属于大学出版部协会成员的大学出版社,也宣布退出大学出版部协会。在日本大学出版社“社社”自危的时候,日本大学的教授也有了几分不安全感:担心在大学出版社出了书,被称为“新风舍教授”。

如果说日本出版是以日语为主的出版的话,那么,日本大学出版就是以日语为主的学术出版。二战以后,日本大学出版的发展规模和影响程度,应当是二战之前无法比拟的。可是,当今日本大学的教授以及研究机构的学者、各类大型专业公司的专家,对日本大学出版社越来越视之若无。因为事实不断告诉这些精英分子,要在国际上扬名,必须在国际顶级英文期刊上发表英语论文,或在国内外出版英文专著。比如,近些年来,凡是日本的诺贝尔奖获得者,除了在实践中的成就以外,几乎无一例外地都是在国际顶级英文期刊上发表过英语论文,或出版过英文专著,或出版过由日文翻译成英文的论文及专著。就连日本文学家大江健三郎,也是在自己的日文作品翻译成英文出版以后,才荣获诺贝尔文学奖。客观而论,日本的各大学出版社在日文学术著作出版方面游刃有余,而在不是母语的英文学术著作出版方面,大都显得吃力和勉强。

日本大学出版社既希望像美国哈佛大学出版社那样出版全世界一流的英语学术著作,又希望像牛津大学出版社和剑桥大学出版社那样出版全世界一流的英语教科书、英语词典辞书,从而把自身升格为全世界一流的大学出版业,然而,实际效果相去甚远。 日本大学出版的困境也许就在这里:一方面,在近似欧美大学体制的日本大学里,不能吸引足够多的教授自费出书;另一方面,不能出版足够多的优秀日本学术+优秀英文语言的学术著作、优秀外国学术+优秀英文语言的学术著作、优秀的英语教科书、优秀的英语词典辞书以及优秀的日语教科书、日语词典辞书。这样,日本大学出版之于日本大学,正在演变成食之无味、弃之可惜的“鸡肋”。

(四)不能摆脱严峻的出版大环境

尽管日本大学出版似乎游离于日本出版,但说到“大环境”,还必须正视日本出版对日本大学出版正反两方面的影响。1996年,巅峰时期的日本出版,其销售总额为26900亿日元,而日本大学出版的销售总额为40亿日元;2010年,持续下滑的日本出版,其销售总额为18700亿日元,而日本大学出版的销售总额也下滑到25亿日元。从26900亿日元到18700亿日元,约减少了8100亿日元,日本出版还是“瘦死的骆驼比马大”。从40亿日元到25亿日元,减少了15亿日元,日本大学出版似乎已凸显生存危机。覆巢之下,安有完卵?

放弃“产业梦”,走好“事业路”,才是振兴之希望所在

实际上,与欧美大学出版相比,二战之后的日本大学出版,可以说从来就没有“风光”过,更没有“巅峰”过。在日本大学体制的框架内,日本大学出版仅仅是教学科研的辅助工具。各大学出版社出版图书,一般都是品种少、数量少,主要通过大学出版部协会,面向(国内外)大学、(国内外)科研机构、都道府县图书馆和相关企业发行销售,很少通过东贩和日贩批发、丸善书店和纪伊国屋书店零售而面向全国读者。2000年以后,通过日本亚马逊网上书店以及日本本土的乐天网上书店等,日本大学出版才开始面向国内外销售。

在比较封闭的编印发自成一体的条件下,日本大学出版在“清贫”的同时,也有“清高”和“清白”的好名声。例如,日本出版从1997年开始出现负增长,日本大学之外的出版社,为了生存,大都卷入“越出得多越卖不动,越卖不动越必须出”的恶性循环之中。那些年,日本各地的出版物仓库里,书刊的退货堆积如山,有“讲谈社之山”、“小学馆之山”、“集英社之山”。在这种大背景下,日本大学出版社虽然不可避免地也出版了相当数量的“垃圾教科书”和“垃圾学术书”,但毕竟没有出现过“东京大学出版会之山”、“京都大学学术出版会之山”、“早稻田大学出版会之山”。所以,仅仅从这些方面来考量,把新风舍出版社与日本大学出版单位相提并论,是不客观、不负责任的,甚至是错误的。而且,更让日本大学出版单位骄傲的是,在日本的诺贝尔奖获得者中,有的以前还在大学出版单位出版过“处女作”。

从现象上看,日本大学出版之于日本大学,好像可有可无。比如前述的一些大学出版单位,已经少出版、不出版,或者零出版,对大学的教学科研已经“不作为”,还能抱着“出版”的名称不放,还能以“大学出版部协会成员”的身份自居。对此,日本大学竟然也无动于衷。由此不难知道,日本大学养着日本大学出版单位,进退自如的日本大学出版单位,当然也有“自生自灭”的自由。(https://www.xing528.com)

如果日本大学出版要“自灭”,那就用不着讨论了。如果日本大学出版要“自生”,还是有探讨空间的。如果问日本大学出版是否还有希望,答案也应当是肯定的。背靠日本大学这棵大树,日本大学出版不但可以生存,而且也可以发展;不但可以生存得很好,而且也可以发展得更好。

(一)对自身重新定位

在日本出版界看来,日本出版业是“产业”,而日本大学出版业则算不上“产业”,最多只是“事业”。如前所述,日本大学出版界一直不甘心以“事业”的身份“服从服务”于大学,一直追求以“产业”的身份不仅“服从服务”于大学,甚至还要和大学“平起平坐”。为了实现这一目标,各大学出版社先是“单打独斗”,后是聚在一起结成大学出版部协会;对“事业法人”不满意,就争取“企业法人”,以期朝着“大学出版联合集团”的方向发展;为了说服大学,各大学出版社不但从欧美大学出版找例子,而且也从邻近的韩国大学出版、中国大学出版找例子。然而,在实践中,日本大学出版想要发展成“产业”的种种努力,都是不成功的。

事实上,除了中国大学出版在进行产业化、韩国大学出版在朝着产业化的方向努力以外,以哈佛大学出版社为代表的美国大学出版、以剑桥大学出版社和牛津大学出版社为代表的英国大学出版,以及其他发达国家的大学出版,从来没有进行过产业化。像哈佛大学出版社、剑桥大学出版社和牛津大学出版社,经济效益非常好,但出版的利润主要还是用于扩大出版的再生产。其中的牛津大学出版社,甚至已进入全球出版业50强的行列,赚得盆满钵满,牛津大学也没有因此把牛津大学出版社当成“赚钱的机器”。也就是说,这些大学出版社,是以“出版”为大学服务,不是以“创收”为大学服务,而大学并没有把大学出版社当成“摇钱树”、“钱袋子”。日本大学的体制,与欧美发达国家大学的体制相近,日本大学出版要在日本大学进行产业化,天时地利人和都不具备,这是校情使然,从外部看也是国情使然。

其实,日本大学出版应该重新认识“事业”的长处,为自身没有被当做“经济增长点”、“既要养人又要养校”而庆幸,心甘情愿回归“事业”,把出版当“事业”做,在没有“创收赚钱”、“上缴利润”的压力下,可大可小,能进能退,或伸或缩,根据各大学的不同要求,在大学出版上各显其能。

(二)解决出版资金问题

目前,日本大学出版单位的资金来源,主要是学校拨款、自身积累、作者自费。

从实际运作情况来看,在大学出版社少出书甚至零出书的时候,学校拨款主要用来维持基本运营。

自身积累就是以出版养出版,这原本是大学出版社最理想的可持续发展方式。然而,由于日本大学出版单位多数出版规模小,以出版学术书为主,经济效益普遍较差,即便经过长期积累,也很难有可观的资金用于扩大再生产。

接下来就是作者自费。在世界各国,自费出版是一种普遍现象,尤其是学术书的问世,几乎与自费出版有着天然的联系。试想一下,爱因斯坦的相对论,最初全世界只有几个人能看懂,阅读难度堪比天书,如果当年以图书的形式出版,爱因斯坦多半是要自费的。不过,自费出版又是一把“双刃剑”,把握不好,往往会成为制造“垃圾书”的罪魁祸首—在大学出版这里,往往会成为制造“垃圾学术书”、“垃圾教科书”的根源之一。

从日本大学的具体情况来看,解决日本大学出版的资金问题,似可另辟蹊径,比如把校友捐赠作为出版资金。众所周知,日本大学的办学经费,主要来自学生学费、政府拨款、企业赞助和校友捐赠。从这些资金的性质分析,学生学费必须用于学生的教育和培养;政府拨款主要用于学校的行政开支;企业赞助往往要求学校得有回报;只有校友捐赠,既没有专款专用性,也没有功利目的性,这对大学而言,就有了使用上的灵活性和广泛性。把校友捐赠用于大学出版,从校友一方来说,不求回报,只是对母校的感恩与报答,是对母校教学与科研的贡献。从大学出版社来说,校友即是自家人,校友捐赠等同于“自有资金”。有了“自有资金”,可以向作为作者的教授支付稿费或版税,即便是不向教授支付稿费或版税,也可以尽量不让教授自费出书。有了“自有资金”,有利于提高大学出版的门槛,提升大学出版的权威性,更好地履行内容选择权和图书出版权,优胜劣汰,择优出版,以确保为大学积累的是学术,而不是“学术垃圾”——把赔钱赚吆喝变成赔钱赚“学术”。

2009年前后,日本亚马逊网上书店为了绕过固定价格销售的束缚,与早稻田大学商定,向该大学的在校师生以及所有校友,长期打折销售图书。早稻田大学以此为契机,以“图书打折卡”作为感情线,把全日本和全世界的校友联系在一起。从那以后,校友对母校的捐款激增,远远超过之前本来就不少的捐款。也许早稻田大学出版会不愿参加“以产业化为目标”的大学出版部协会,与其有充足的“自有资金”作为后盾、把出版当成“事业”来做不无关系吧。

(三)开发拳头产品和常销产品

世界各国大学出版社的产品,大都是学术书、教科书和词典辞书,日本大学出版社的产品与之相似。不过,由于特殊的自身情况,日本大学出版社的产品又以学术书为主,以教科书和词典辞书为辅。所以,振兴日本大学出版,首先要立足于学术书的出版。

一直以来,日本大学强调大学出版社服务于本校的学科建设,各大学出版社的作者,也主要是本校的教授。由此就出现了一个普遍性问题:大学规模大,教授就多,作者就多;大学规模小,教授就少,作者也就少。而且,无论规模大的大学,还是规模小的大学,不少教授尤其是知名教授,尽量把自己的学术成果拿到校外或国外出版,这就使许多大学出版单位经常处在“巧妇难为无‘学术’或无‘好学术’之炊”的困境。其实,日本大学出版“服务于本校的学科建设”的理念本身并没有错,只是应当扩大这一理念的外延,增强这一理念的包容性——为本校的学科建设服务,为本校之外的其他大学相同学科建设服务,为本国之外的其他国家大学相同学科建设服务。例如,哈佛大学出版社的英语版“哈佛学术书”,哈佛本校的作者在其中仅占5%,而另外95%的作者,来自哈佛大学之外的其他美国大学,或美国之外的其他国家大学,以及全世界各种实验室和各类研究机构及其他部门。 日本大学出版不妨借鉴美国大学出版社的经验,立足校内,走向校外和国外,广纳作者资源,最终打造出日语版“东京学术书”、“京都学术书”或“早稻田学术书”这样的品牌。

如果说出版日语学术书可以变成日本大学出版的看家本领的话,那么,出版日语教科书、日语词典辞书也可以成为日本大学出版的长项。

前面论述了日本大学出版在出版日语教科书遭遇的种种困境,但日本大学出版也不是无所作为。比如,除了重视出版经过修订的适合本校、本国读者的日语教科书以外,还可以开发适合外校、外国读者的日语教科书。在日本中小学教科书出版中排名第二的光村图书出版社,每年出版的中小学教科书平均每种发行不到20万册。但是,光村图书出版社与中国的人民教育出版社共同编辑出版的系列教科书《中日交流·标准日本语》,每年平均发行35万册,1988年—2008年,已经累计发行700万册。 日本大学出版社可以模仿光村图书出版社的做法,迈大步走出去,与世界上有日语学习需求的国家的出版社、特别是那些国家的大学出版社合作,共同编辑出版适合那些国家大学生或大众读者的“本土化”日语教科书。

尽管日本岩波书店出版社出版的《广辞苑》是日语词典的“标杆”,被日本人誉为“国民的词典”,日本大学出版在日语词典出版领域仍然可以异军突起。例如,词典出版并非哈佛大学出版社的强项,但哈佛大学出版社还是推出了使牛津大学出版社、剑桥大学出版社叹为观止的英语词典。由美国方言学会、威斯康星大学等共同编撰的《美国地区英语辞典》,从提出设想到全部完成跨越了3个世纪,实际编写也历时近50年,2010年出齐全部5卷,收录7. 5万个条目,成为哈佛大学出版社的标志性出版工程。有专家指出,同《牛津英语词典》是“英式英语”的象征一样,《美国地区英语辞典》正在成为“美式英语”的代表。 日语中的敬语之多,恐怕是世界其他语言不能比拟的。 日本大学出版可以学习哈佛大学出版社的经验,组织编写、出版发行《日语敬语辞典》,在日语词典出版领域剑走偏锋。

英国有“大不列颠百科全书”,德国有“布罗克豪斯百科全书”,中国有“中国大百科全书”,而这种层次的百科全书,在日本可以说还是空白。 日本大学出版社不妨牵头,编写、出版“日本大百科全书”,甚至在百科全书出版领域独树一帜。

(四)为大学教授搭建个人出版平台

美国亚马逊、德国亚马逊已先后为作者搭建了个人出版平台。作者可凭借这个平台个人做书出书,或者出电子书;或者先出电子书,之后根据市场需求,利用亚马逊的按需印刷系统再出纸介质书,由亚马逊帮助发行销售。销售收入亚马逊分30%,作者个人则分70%。据悉,目前美德作者个人利用这一平台出的书,主要是读者面很窄的学术书。对此,有关行业人士不无乐观地指出,学者专家利用互联网平台个人出书,是迄今为止解决“学术书出版难”、“学术书发行难”和“读者购买学术书难”的最佳途径。

既然日本亚马逊对日本大学很感兴趣,那么,作为日本大学出版单位团体的日本大学出版部协会,不妨借鉴美、德经验,主动与日本亚马逊联手,为日本大学的教授们搭建个人出版平台以及相关的按需印刷平台。从理论上讲,有了这类个人投入非常少的平台,任何教授个人都可能出书,都可以出书,有望让自己的学术成果以电子书的形式,进入出版物市场,接受读者的挑选和市场的检验;电子书的内容一旦有出版纸介质书的需求,就通过按需印刷平台给予支持。教授个人凭借互联网出学术书,在日本还是新课题,还有待不断摸索,积累经验。不过从目前情况看,从一开始就必须解决好利益分配问题——确定日本大学教授、日本大学出版单位、日本大学出版部协会和日本亚马逊对销售收入的合理的分配比例。

毫无疑问,自从美德亚马逊开通了作者个人出书平台以来,尤其在专业书和学术书的出版领域,继“省略传统零售商”、“省略传统发行商”的危机之后,“省略传统出版商”的危机正在悄然降临。假如日本大学出版单位和日本大学出版部协会不主动跟进,积极应对,日本大学的教授们总有一天会个人与日本亚马逊或美德亚马逊合作。这种情况一旦出现,且变成普遍情况,学术书出版——日本大学出版的唯一支柱就可能倒塌,日本大学出版也就“寿终正寝”了。

一流大学应当有一流的大学出版社

毕竟,像东京大学、早稻田大学和京都大学都进入了世界一流大学的行列。对日本大学出版来说,日本大学有着取之不尽、用之不竭的作者资源和内容资源。

所以,日本大学出版放弃“产业梦”,走好“事业路”,或许前景更加美好——在一流的日本大学,理应诞生一流的日本大学出版社。

相关链接

日本大学出版部协会简介

日本大学出版部协会成立于1963年。该协会成立的目的在于,“履行大学出版的光荣使命,建立健全各大学出版部,提高学术水平,振兴文化事业,促进社会发展。”

该协会在成立之初,注册为“任意团体”。此后,经过40多年的运作,该协会越来越感到“任意团体”落后于时代,对大学出版的发展产生了阻碍。该协会认为,为了确实肩负起社会历史赋予的重大责任,应当把自身定位为“专门的学术出版团体”。2005年前后,在各加盟大学出版部的支持下,该协会对自身进行改革,并主动与有关方面进行磋商,希望从组织结构上过渡到“有限责任中间法人”。但是,由于各加盟大学并不积极,到2009年,该协会的注册只是由“任意团体”变更为“一般社团法人”。这个“一般社团法人”与“有限责任中间法人”相比,还不是完全的市场主体;但与“任意团体”相比,在出版的选题策划、编辑制作、市场营销方面多了灵活性。

截止到2011年6月,该协会除了有32所“加盟大学”作为正式成员以外,还有44所“协力大学”作为非正式成员。该协会的日常工作由理事会主持。在理事会之下,分别设立了编辑部、营业部、国际部、电子部等4个部会;另外还设立了关西支部。该协会的机关刊物是《大学出版》,此外每年还不定期出版小册子《大学出版部协会》。该协会的网址:http://www.ajup-net.com。

(古隆中 撰写)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。