荷兰共和国的独特性表现在许多方面,诸如私人收藏家所拥有的大量艺术品,以及每年生产出来的成千上万件的绘画作品。这些艺术品的范围,涵盖了简单的印刷品、仿制品一直到原创绘画作品,它们被悬挂于几乎每一户荷兰家庭的室内。举个例子,据估计,在2/3的代尔夫特市民家庭中,都能找到各类绘画。1还原17世纪的艺术品收藏状况,可以为我们研究当时荷兰画家的产出量、荷兰国民的审美趣味以及艺术品所发挥的功能,提供明确的证据。但是,即使大多数有记载的案例也缺乏完整信息,尤其是相对应的实体作品。因此我们仍然无法准确知晓,当时的荷兰家庭中到底悬挂着什么样的绘画,以及谁创作了它们;我们也仍然无法从今天的博物馆藏品中,总结出什么具体可信的结论来,因为只有1%左右的17世纪绘画作品被完好地保存下来。据韦尔弗雷德·布鲁莱兹的估计,17000000幅画作中大约有150000幅留存下来;约翰·迈克尔·蒙蒂亚斯则认为,代尔夫特家庭里的40000—50000幅画作中只有不到100幅流传至今。2

为了真实还原17世纪荷兰绘画的收藏模式,我们还能够凭借什么文献资料呢?彼时关于著名艺术收藏家的记载和描述,确实也有一些保留得较为完整,比如格里特·雷斯特(Gerrit Reynst,1599—1658)与扬·雷斯特(Jan Reynst,1601—1646)兄弟的私人收藏。当一位收藏家或他的遗孀去世之后,其所拥有的绘画作品便会被拍卖,而那些重要藏品的销售清单则会被保存起来。20世纪初,亚伯拉罕·布雷迪乌斯还将大部分此类藏品的目录公开出版。3不过,他所感兴趣的研究对象和内容非常广泛,这与当代学者重点关注艺术品市场本身还是有所不同。诚然,对画家本人所拥有的艺术品,以及那些著名的私人藏品的研究,从艺术史家的角度来看非常重要。布雷迪乌斯整理出来的存货清单,不仅仅反映出荷兰公众拥有艺术品种类的总体情况,更有助于我们了解画家与收藏家彼此之间的互动关系,以及高端艺术品市场的生动图景。

为了更深入地探究17世纪荷兰的艺术品市场,并且厘清相关绘画作品所有人的具体情况,我们必须得参考那些遗嘱文本中的财产清单以及详细的数据,这类文件往往被保存在国家档案机构中,它在证明画家的社会地位时极具史料价值。在阿姆斯特丹、代尔夫特和莱顿等城市,大约有2000件遗嘱档案资料被留存下来,这使得艺术史家可以通过各自的研究视角来分析上面所记录的绘画作品。虽然它们事实上是由公证人所编纂的,而这些资料源本身也可能还存在着有待进一步确证的问题,4其中最基本的一点就是:我们所提及的遗嘱清单上所记录的画作信息的可靠性,在很大程度上要取决于遗产的总价值。对于那些价值不太高的遗产——我们通常指的是低于1000荷兰盾的财富——往往只能提供一种粗略的描述,诸如架上画(schilderij)、镶嵌画(bort)、肖像画(tronie),而根本没有什么像样的细节可以对我们尝试进行全面分析有所助益。相反,那些关于画作类型的记录就要有用得多,诸如陆地风景、海景、厨房即景、静物或者宗教场景,因为此类文字可以栩栩如生地复现不同时期社会公众对特定绘画主题的审美趣味。

然而,要想将一幅画作归于某个特定画家名下,还是有一些困难的。那些署有签名的绘画作品,通常只能在价值比较高的遗产——我们指的是超过2000荷兰盾的财富——清单中被找到。如果要想拍卖这些画作,则主要由圣路加公会的理事们来进行估价。但是,上述价值较高的财产清单,对于描述荷兰社会整体面貌并没有太大的意义,因为它们只反映了来自中上阶层的富裕公民家庭的物质财富。于是,要想了解更广泛的社会人群拥有艺术品的基本状况,我们必须要对那些私人收藏中不同类型的绘画作品进行细致的研究。

首先,我们必须着眼于遗产清单上所列出的大量绘画作品,它们本身就令人啧啧称奇。举个例子来说,代尔夫特个人财产名录上的平均绘画作品数,从17世纪10年代的10幅,上涨到17世纪70年代的20幅;而同期阿姆斯特丹的情况也大致类似,只是在具体数字上从25幅增加到40幅而已。5因此,当1643年一名莱顿的服装印染业主拥有64幅画作,而17世纪70年代两名服装印染业主分别拥有96幅和103幅画作的现象,也就不足为奇了。6这些详细的财产目录,清晰地显示了荷兰居民家庭中所悬挂的绘画作品的基本类型。五种不同的绘画主题在此有必要被提及:一是历史主题,包括源自圣经、历史、神话和寓言的故事;二是风景主题,包括海景与海战的场面;三是静物主题;四是风俗主题;五是肖像主题。

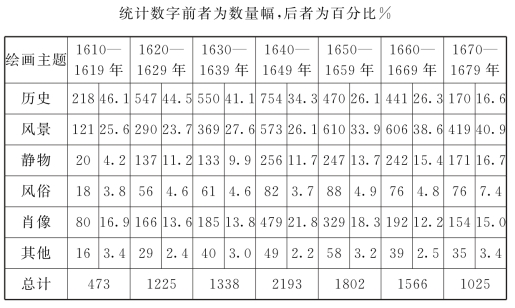

17世纪代尔夫特与阿姆斯特丹两地的公民财产清单中绘画类型的变化情形,恰如表6-1、表6-2所示。两张表格所反映的共同的显著趋势在于:一方面是历史主题绘画数量的明显下降;另一方面则是风景主题绘画数量的不断上升。在17世纪的前30年,接近半数(45%左右)的私人藏品都是历史绘画,然而到了17世纪末其地位却已被风景绘画所篡夺,历史绘画的数量只占到财产清单上绘画总数的仅1/10或略高一些。造成历史画的重要性降低的主要原因,是人们对宗教题材作品需求量的减少。在17世纪初,描绘圣经旧约与新约全书中故事场景的绘画作品,还占到私人艺术藏品的1/3,而到了17世纪末只能勉强占据第二位。描绘历史场面或取材于神话和寓言故事的画作,只能在价值较高的财产清单中找到,即那些富裕的并且可能是受过良好教育的公民家庭。然而风景画的逐渐流行,却不能简单地套用历史画地位衰落的趋势来解释。虽然遗嘱公证人往往会将一幅画作简单地描述成风景画,但我们并不知道这个术语究竟指向一幅海上风景画还是一幅近岸风景画。在整个17世纪中,与荷兰职业海员规模的不断扩大相应,海景画也变得越来越受公众欢迎。

表6-1 1610—1679年代尔夫特财产清单中的绘画作品7

表6-2 1620—1689年阿姆斯特丹财产清单中的绘画作品8

在风景画和历史画之后,排名第三的是肖像画。然而,它的地位在17世纪末竟又被风俗画所取代。17世纪上半叶,个体的自我认同浪潮,为肖像画家营造出了一个极大的市场空间,因此家庭肖像画的数量也不断增长。而在17世纪晚期,个人肖像画开始悄然淡出流行风尚的视野,那些精于绘制肖像画的艺术家人数也随之减少。到了17世纪末,至少是在阿姆斯特丹,静物画也慢慢变得不再像17世纪中期那么流行。而在静物画内部芜杂多元的细分主题系统中,也在酝酿着新的变化。水果和花卉静物画变得更加受欢迎,而厨房、早餐、宴会、梳妆和鱼类等主题的静物画则逐渐衰微,这种趋势是从17世纪下半叶开始显露出来的。9

最后一种要讨论的类型是风俗画,它深刻地影响了我们今天对于17世纪荷兰绘画的总体印象。风俗画在阿姆斯特丹私人艺术品收藏中所占的比重,由1620—1629年的3.9%,稳定地上升至1680—1689年的12%。到了17世纪末,风俗画作为仅次于风景画的画种,越来越频繁地被我们所提及。“风俗画”这个整体性的术语,其实涵盖了许多主题,如乡村场景(boertjes)就在整个17世纪都颇受欢迎,而集会场景(geselschapjes)、妓院场景(bordeeltjes)、军营场景(corte-gaerdjes)等,则在17世纪下半叶尤为流行。10

有意思的是,阿姆斯特丹与代尔夫特两地私人绘画藏品主题的变化,也部分地体现在莱顿的艺术品收藏家,以及艺术品市场的走势上。钟艾伦就以他对当时荷兰绘画作品价格的分析中获得的重要信息,复现了17世纪荷兰艺术品收藏及艺术品市场的生动图景。11因此风俗画价格的不断攀升,就可以用人们对于此类绘画需求量的增长,以及那些已不再符合流行风尚的静物画价格下降的现象来进行解释。然而,该种变化又绝不能和风景画价格的下降相混淆,因为这与其生产方式上的变化一样,都是为了刺激消费需求而做出的调整。于是,艺术品市场上的供求关系,也通过各种不同的途径表现出来,比如绘画作品的价格与所有权上。

哪些画家的作品在荷兰家庭中普遍比较受欢迎呢?从我们检视阿姆斯特丹市民的财产清单的情况来看,扬·米恩斯·莫勒奈尔、伦勃朗·凡·莱茵、吉里斯·德·洪德库特、乔斯·德·蒙佩尔(Joos de Momper,1564—1635)、扬·波西利斯、菲利普·沃弗曼(Philips Wouwermans,1619—1668)等画家的名字,在清单目录上总共出现了35—41次,而其作品在那上面所记载的数量,也占到了总数的10%。然而,这些著名画家的作品在财产清单上出现的频率,并不一定能够作为反映其受欢迎程度及创作效率的指数。在我们所参考的18—25本财产清单上,那些经常出现的画家名字,不仅有前述的扬·米恩斯·莫勒奈尔、乔斯·德·蒙佩尔,还包括彼得·埃尔特森(Pieter Aertsen,1508—1575)、罗伊兰德·塞弗里、扬·凡·戈延和雅各布·西蒙兹·皮纳斯(Jacob Symonsz.Pynas,1592—1650)等人。12在上述目录文献里我们发现,阿姆斯特丹私人艺术藏品中出现频率最高的均是荷兰赫赫有名的画家,但是他们中的多数人却并非当地圣路加公会的大师。而且,清单上大约50%—60%的绘画作品,都是由阿姆斯特丹本地画家创作的。13与之形成鲜明对照的是代尔夫特(那里的购买者一般都与画家本人相识),在当地财产清单上出现频率最高的20位画家中,只有扬·凡·戈延、乔斯·德·蒙佩尔两人不是代尔夫特圣路加公会的成员。代尔夫特市民的财产目录上,共有知名艺术家总计1962幅签名画作,然而伦勃朗·凡·莱茵的名字却只被提到7次,弗朗斯·哈尔斯则仅被提到1次,甚至当地圣路加公会的负责人约翰尼斯·维米尔,在17世纪60年代的清单上也只出现1次。14代尔夫特市的财产目录中所记载的意大利名家作品数量,同样非常少;阿姆斯特丹市的财产目录中也只记录了15幅原创作品,更多的是当时佛兰德斯与乌得勒支画派艺术家的仿制品,然而它们却往往被卖到与原作一样昂贵的价钱。

老安布罗修斯·博斯查尔特:《窗台上的花瓶》,1618年,荷兰海牙莫里斯皇家美术馆藏

各类珍贵的财产清单,还可以给我们提供关于每一批藏品中绘画作品年代的信息。目录中所记载的艺术藏品,是否全为买主在画家最辉煌的创作时期里定制的?或者只是画家过了巅峰期后的作品?根据阿姆斯特丹市的财产清单,17世纪市镇公民的私人绘画藏品,其创作年代越来越向前移。在17世纪30年代,2/3以上被收藏的画作还是由当代艺术家所创作的;而到了17世纪70年代,清单目录中所提及的当代画家作品的数量,已经骤跌至仅占总数的40%,而老大师的绘画作品则成为主流。造成这种现象的原因有许多,一方面,17世纪30年代比起之后的时代,公民财富中的绘画收藏还比较看重当代艺术品;另一方面,艺术生产的规模在17世纪后期迅速下降,因为买家的审美趣味——正如扬·凡·古尔在18世纪初所抱怨的那样——已开始普遍转向前代的老大师以及那些身价不菲的名家作品。15

亚德里安·布劳沃:《酒馆里畅饮的农民》,1625年,荷兰海牙莫里斯皇家美术馆藏

于是,我们必须寻找一套合适的标准,以便更好地对17世纪荷兰社会中的艺术品拥有者进行分类。一个标准就是宗教信仰,它虽然和艺术爱好者的社会地位相比似乎显得无关紧要,然而却在绘画作品的定制与购买过程中扮演了重要角色。因此,我们可以从艺术品拥有者的信仰的角度,来检视阿姆斯特丹市民的财产清单(其中有159幅绘画的主人是加尔文主义者,而另外43幅绘画的主人则是天主教徒)。16天主教徒与加尔文主义者一样,其艺术收藏趣味的长远变化趋势,均反映出对风景画的偏好正在逐渐超过历史画,然而就绘画主题来说两者仍有着诸多差异。加尔文主义者的藏品,往往以大量的风景画、静物画为标志,而天主教徒则相对更倾向于历史画,尤其是那些与圣经的新约故事有关的主题。加尔文主义者禁止圣像崇拜,极少在墙上悬挂描绘新约故事场景的绘画;天主教徒则无比景仰这些表现虔诚的画作,诸如耶稣受难场景和圣母玛利亚主题,以及耶稣的忠实使徒圣彼得或圣保罗形象,而这在加尔文主义者那里就不太会出现。相比之下,正统的加尔文主义者更喜欢圣经的旧约故事中的人物,诸如亚伯拉罕、罗得和摩西等,或者是那些奥兰治王室成员的政治肖像,而天主教徒家中则往往悬挂神圣罗马帝国皇帝查理五世(Charles V,1500—1558)或者历代布拉班特公爵(Duc de Brabant)的画像。

在某种意义上,我们可以按照艺术品所有人的社会地位来分析和解释财产目录文献。然而,你也许可以将代尔夫特的绘画作品价格与某人的财产总值相联系,两者通常成正比;但在阿姆斯特丹的例子中,价值较高的画作却往往出现于不太重要的遗产清单上(没有画家签名的原作)。此外,我们还可能从中获得关于艺术品收藏和其中的绘画作品的关键信息。在代尔夫特市一户普通家庭的不到500荷兰盾的遗产清单中,画作主要都是仅值1—2荷兰盾的仿制品和廉价绘画。17财产中的画作价格,与其所有人的总体财富的增长幅度相关联。举个例子,价值500—1000荷兰盾的个人财产中,经常可以发现价值5—10荷兰盾的绘画。绝大多数手工艺者,都很少能支付得起超过10荷兰盾去购买一幅画,也无力在身后留下相当价位的遗产。但是,即便代尔夫特人似乎更喜爱本地画家的作品,花上10荷兰盾购买一小幅扬·凡·戈延的绘画还是有可能的。

扬·凡·戈延:《席凡宁根海岸风景》,1634年,俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

那些财产总值超过1000荷兰盾的公民,往往会从圣路加公会画师处购买大幅的绘画来装饰其室内的墙壁,他们甚至还可能定制一些模仿佛兰德斯画派或乌得勒支画派风格的质量上乘的作品。就画作题材而言,阿姆斯特丹中等收入市民收藏的艺术品价值,几乎可以媲美代尔夫特那些财产超过2000荷兰盾的富裕市民家庭的收藏。更为有趣的现象是,在价值不太高的艺术收藏中,历史画也在逐渐被风景画所取代;然而,这种变化趋势相比于价值较高的艺术收藏,仍要缓慢得多。因此,价值不太高的个人艺术收藏品,在题材上看起来就似乎更传统一些。举个例子来说,1620—1649年间拍卖目录上取材于圣经旧约或新约故事的未签名的特定主题绘画作品,在一般艺术藏品中约占到30.9%,而其在高级艺术藏品中所占份额却只有19.8%。同时,出手较为阔绰的收藏家也显得更有教养,至少他们希望被人看作如此。于是,他们也就会收藏更多展现古代神话故事场景的作品。

此外,这些包括了大师签名画作在内的具有较高价值和水准的艺术品,均归属于那些著名的收藏家,其中最昂贵的一些画作其单价便高达数千荷兰盾。这些收藏家订购的许多绘画作品,都是意大利、佛兰德斯大师的经典之作。在谈到1639年乌菲伦家族艺术藏品的拍卖时,我们自然会提及收藏家卢卡斯·凡·乌菲伦和阿方索·洛佩兹。18不过,马丁·克里泽、雷尼耶·凡·德·沃尔夫(Renier van der Wolff)、格里特·雷斯特与扬·雷斯特兄弟,也拥有大量的意大利艺术品。19特别是在雷斯特兄弟的私人陈列馆里竟然全是专门收藏的意大利绘画作品,除了三幅绘画是由“意大利化”(主要活跃在意大利罗马)的荷兰画家彼得·凡·莱尔(Pieter van Laer,1599—1642)所作,这在荷兰私人艺术收藏中可谓独一无二。20

格里特·雷斯特与扬·雷斯特兄弟是阿姆斯特丹商界领袖与联合东印度公司的创建者之一杰拉尔德·雷斯特(Gerard Reynst,1560—1615)的儿子,他曾经于1613年作为公司的第二任总督远赴东印度群岛。格里特·雷斯特既是一名成功的商人,同时也是阿姆斯特丹威瑟尔银行的董事。而他的弟弟扬·雷斯特则定居意大利威尼斯,并成为地中海东部黎凡特地区(范围大致包括今叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦和约旦)的商业巨子。在旅居意大利期间,他收购了曾担任威尼斯共和国执政官的大贵族安德烈·文特拉米尼(Andrea Vendramini,1393—1478)家族的私人藏画,其价值据悉无可估量,这也为他后来名声日隆的艺术收藏奠定了基础。扬·雷斯特将这批绘画通过海路运回阿姆斯特丹,在其位于皇帝运河大街的宅邸中陈列,并以此获得了本地与国外访客的钦慕与赞美。

扬·雷斯特处心积虑地到处搜罗各种自然艺术品(naturalia)——包括动物标本、矿产标本、化石标本等——与人工艺术品(artificialia),并以巴洛克式的风格陈列这些珍稀的物种标本。在他的藏品库里,有大约300尊雕塑、10座碑刻、5块还愿浮雕、9个古瓮、250件瓶饰、各种钱币以及200幅情趣各异的绘画。在这批价值连城的藏品中,就有16世纪杰出的威尼斯画派大师的名作——它们也曾出现在当时的艺术品拍卖目录上——这其中的一些来自安德烈·文特拉米尼的私人收藏,更多的则是扬·雷斯特专门从威尼斯以及意大利北方搜罗而来的。雷斯特兄弟的艺术收藏在其身后蜚声海外,这不仅是因为它们上了拍卖行的名册,或者频频由外国旅行者载入游记而享誉世界,更重要的原因是其中的22幅绘画、12件古代雕刻被指定为官方贺礼,于1660年被赠送给刚刚即位的英国国王查理二世(Charles II,1630—1685)。21因为荷兰省与西弗里斯兰的地方政府,希望通过祝贺英国王政复辟来修复长期紧张的英荷关系,虽然这种良好愿望后来被证明是一厢情愿式的天真想法。当这批珍贵艺术品从席凡宁根海岸启程前往不列颠时,荷兰共和国政府在雷斯特兄弟提供的艺术品之外,还附加赠送了很多贵重的礼物,包括一艘极具皇家气派的大帆船,那是来自阿姆斯特丹市政厅的特殊馈赠;此外还有四幅荷兰画家的作品,其中三幅出于格里特·德奥之手。

扬·雷斯特于1646年谢世,而格里特·雷斯特则于1658年在其宅邸前的皇帝运河意外溺亡。因此,艺术品商人格里特·凡·尤伦堡与雕刻家阿特乌斯·奎利努斯(Artus Quellinus,1609—1668),就被政府指派来从格里特·雷斯特的遗孀处挑选了价值约8万荷兰盾的绘画与雕塑,以赠予英王查理二世,因为后者非常喜好意大利风格的艺术,而非尼德兰绘画。1660年11月,这些贵重的礼品由大议会特使隆重地呈献给英国国王。根据当时的史料记载,查理二世对一幅署名提香的《圣母子》非常满意。此外,其他可能属于雷斯特家族藏品的绘画作品,也可以从查理二世的财产清单上得到确证,上面所开列出的14幅画作,亦曾登载于雷斯特兄弟印刷出版的艺术品目录上。22其中,一幅雅各布·巴萨诺、一幅博尼法奇奥·委罗内塞(Bonifazio Veronese,1487—1553)、一幅托名乔尔乔内(Giorgio(ne)Barbarelli Da Castelfranco,1477—1510)、一幅圭尔西诺(Guercino,1591—1666)、两幅洛伦佐·洛托(Lorenzo Lotto,1480—1556)、一幅帕米贾尼诺(Parmigianino,1503—1540)、一幅托名圭多·雷尼(Guido Reni,1575—1642)、一幅朱利奥·罗马诺(Giulio Romano,1499—1546)、一幅丁托莱托(Tintoretto,1518—1594)、三幅提香(或者是提香画派)、一幅保罗·委罗内塞(Paolo Veronese,1528—1588),以上绝大多数画作今天属于汉普顿宫的皇家藏品。其中,诸如提香《雅各布·桑纳扎罗肖像》等作品,都是雷斯特兄弟藏品中的绝世奇珍,这些精品画作均提供给政府用作进献英王的礼物。在这些无价之宝被当作国礼赠送查理二世10年之后,即1670年,雷斯特兄弟的艺术藏品被整体售卖,然而今天已经无法知晓该桩交易的买主姓名与买卖价格。不过,部分相关资料我们或许可以通过格里特·凡·尤伦堡那里来获得,因为他曾于1671年向勃兰登堡选帝侯推销过意大利画家的作品。23不过在这桩生意中,他显然不如此前为英国国王挑选艺术品那样成功,可能是因为他提供的画作档次和质量要比安德烈·文特拉米尼的藏品低很多。(https://www.xing528.com)

虽然无法获知其他阿姆斯特丹收藏家所拥有意大利艺术品的真实状况,然而我们仍然有充分的理由相信,像商人马丁·克里泽——他是17世纪中叶阿姆斯特丹艺术圈里的风云人物——这样的收藏家,完全能够确保其所拥有的署名提香、巴萨诺、安德烈·德尔·萨托(Andrea del Sarto,1486—1530)的绘画作品之真实性。24马丁·克里泽不仅被我们熟知是一位著名的收藏家,阿诺德·凡·霍布雷肯、约阿希姆·冯·桑德拉特对他均有很高评价,而且他也是一位公认的艺术品鉴定专家。举个例子,克里泽曾为艺术品商人约翰尼斯·德·雷尼姆的财产估过价,后者拥有丰富的意大利绘画藏品。此外,他还支持创建阿姆斯特丹兄弟会,并与圣路加公会分庭抗礼;同时,他又是当地剧院的负责人之一。除了意大利的绘画大师之外,克里泽的藏品亦广泛涵纳了当时佛兰德斯与尼德兰北方画家的经典作品。比如佛兰德斯画家彼得·保罗·鲁本斯、汉斯·约丹斯、威廉·亚德里安兹·凯(Willem Adriaensz.Key,1515—1568)、弗朗斯·弗洛里斯·德·沃利安特(Frans Floris de Vriendt,1517—1570),以及荷兰的意大利风格画家彼得·拉斯特曼(Pieter Lastman,1583—1633)、科尼利斯·凡·普伦堡、雅各布·西蒙兹·皮纳斯、格里特·凡·洪特霍斯特、亨德里克·简兹·特·布鲁根(Hendrick Jansz.ter Brugghen,1588—1629)、彼得·凡·莱尔、伦勃朗·凡·莱茵、扬·利文斯、扬·波西利斯、卡略尔·法布里蒂乌斯(Carel Fabritius,1622—1654)、伊曼纽尔·德·威特(Emanuel de Witte,1617—1692),在克里泽藏品中出现的频率非常高。相比之下,彼得·凡·登·博斯(马丁·克里泽1645年雇用他为自己作画,年俸1200荷兰盾)似乎更愿意迎合市场和大众的趣味,而不仅只为雇主的私人收藏效力。25根据当时签订的合同,博斯竟然要成天待在画室里按照雇主的意愿和安排工作。以上所述,正反映了从单纯出于个人喜好的艺术品收藏向更为社会化的艺术品交易转变的大趋势。

假如一位画家陷入了经济窘境,并最终选择依附于某个收藏家,那么一种赞助人与艺术家之间的特殊社会关系便由此建构起来。伦勃朗就是这样与其资助者赫曼·贝克尔(Herman Becker,1617—1678)订立了契约。26贝克尔可能是来自波罗的海里加(今拉脱维亚共和国首都)一带的商贾,他从17世纪40年代开始在波罗的海地区从事贸易。不久之后,他又成为阿姆斯特丹当地的一位商业银行家,并涉足股票交易、房地产投资和私人放贷等领域。由于他可以向画家和艺术品商人提供资金,因此得到了越来越多的关注和青睐,而其客户群体也渐渐扩展到阿姆斯特丹的商界人士。

约翰尼斯·德·雷尼姆是第一个向赫曼·贝克尔借钱的艺术品商人,他以5%的利率从后者处筹到了1485荷兰盾。不过,直到他于1657年逝世时,该笔款项似乎仍未偿清。根据其财产清单显示,在他所有的遗物中,有三幅扬·利文斯与一幅菲利普·德·柯尼克(Philips de Koninck,1619—1688)的绘画,以及价值1000荷兰盾的珠宝首饰可用作质押担保。在17世纪60年代,伦勃朗也成了贝克尔的债务人之一,他总共从后者处借入三笔款项:1662年的一笔5%利息的贷款,共537荷兰盾;1664年3月的一笔抵押贷款,共450荷兰盾;此外贝克尔还从画家的另一位债主手里买入了一张本票。1668年,当伦勃朗·凡·莱茵无力偿还前两笔款项时,已经拖欠了贝克尔1082荷兰盾,该数值全部累积到了那张本票上。伦勃朗承诺用现金付清2/3的债务,剩下的1/3则在六个月内用他的素描稿和油画作品抵偿。我们不知道这个过程的细节究竟如何,以及伦勃朗是否最终偿清了所有债务。然而如前所示,这毕竟已确凿地说明了一点,即贝克尔购进了大量的伦勃朗画作,从而充实了其私人艺术藏品。不过,他并未趁画家陷入财务危机而无法还贷之时,借机敲诈勒索其绘画作品。27相反,贝克尔有时甚至还允许画家和其他债务人,以自己所拥有的绘画作品为质押进行借贷,并且在他们遭遇经济困厄时竟能免除他们的利息。28扬·利文斯在1667—1668年,从贝克尔处借了总共400荷兰盾,并将其三幅画作——《亚伯拉罕献祭》《皮拉摩斯与提斯柏》《犹太勇士基甸》——充当抵押品。作为一个高品位的艺术爱好者,贝克尔还经常在艺术家潦倒之际出手相助。在利文斯之后,风景画家弗雷德里克·德·摩切隆(Frederick de Moucheron,1633—1686)、菲利普·德·柯尼克、多米尼克斯·凡·托尔(Domenicus van Tol,1635—1676)、安东尼·凡·德·雷恩(Anthony van der Laen)等,也相继从贝克尔处贷款,并以自己的绘画作品当质押。从长远来看,这些充作抵押物的画作,确实极大地丰富了贝克尔的艺术藏品。

收藏家威廉·希克斯(Willem Six)与艺术品商人格里特·凡·尤伦堡,也纷纷到访位于阿姆斯特丹皇帝运河大街的贝克尔府上寻求大额贷款,此二人最终分别获得了7776荷兰盾与1710荷兰盾的流动资金。用艺术品作质押担保的做法在当时屡见不鲜,而此种行为也不仅局限于画家,因为只要被质押的画作本身不是规模化生产的行画之类的廉价商品,都可以被用作贷款的抵押物。举个例子,比如海牙贵族和收藏家特奥多尔·德·利弗维尔特(Theodore de Liefvelt),也分别在1674年、1675年从贝克尔处借贷了两笔共1400荷兰盾的资金,并用16幅绘画作质押。但是,与对待画家们的态度不同,贝克尔要求利弗维尔特必须支付5%—6%的利息。三年之后即1678年,贝克尔逝世,但利弗维尔特却尚有850荷兰盾的欠款未偿付。不过,我们如果因此而认定,贝克尔的大多数藏品都是借贷人拖欠债务的抵押品,那可是不恰当的。事实上情况正好相反,贝克尔可能收藏了许多当时荷兰艺术家最上乘的画作,而这绝非为数不多的几位画家的数笔小额贷款的抵押品所能媲美。

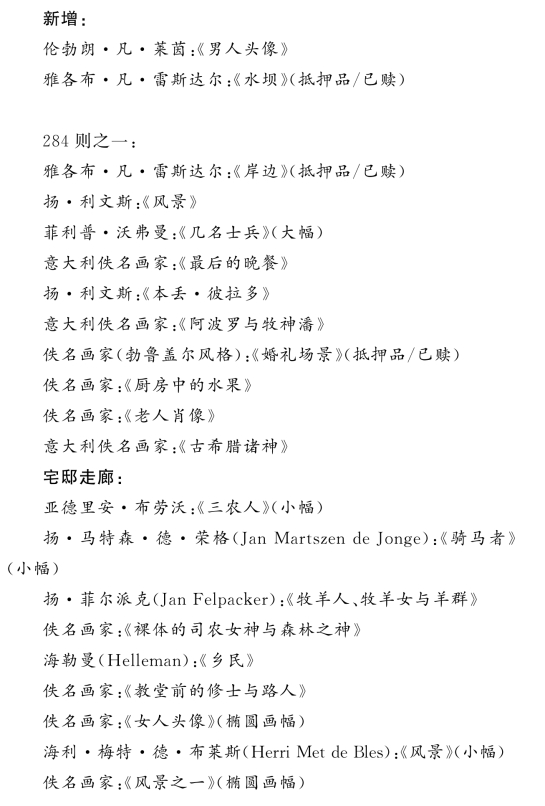

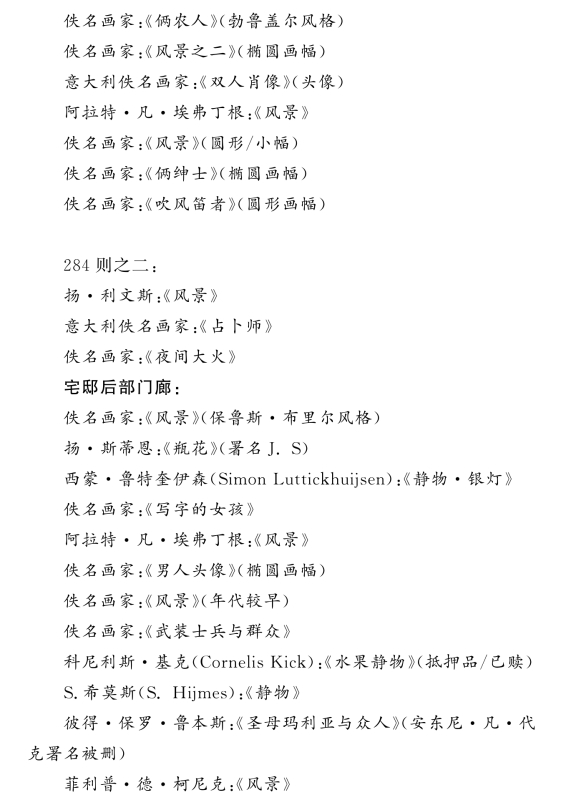

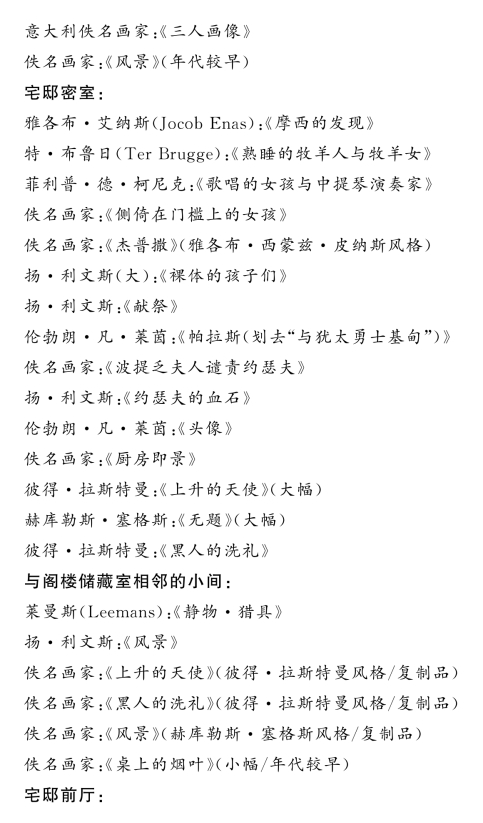

赫曼·贝克尔的收藏包括231幅绘画作品,可称冠绝当时;其次是画家扬·凡·德·卡佩勒(Jan van de Capelle,1626—1679),他拥有197幅绘画藏品;排名第三的是格里特·凡·尤伦堡,共收藏了95幅画作。贝克尔与尤伦堡之间的差距已非常明显,根本不在同一个档次上。这其中的一个重要原因就是,贝克尔的收藏范围实在太广泛。我们可以来看一下贝克尔艺术藏品的目录档案(如表6-3所示),简直就是17世纪荷兰绘画全部主题与流派的一次盛大巡礼。其中137幅画作注明了主题与画家,而其余作品也都标注出了类型。大多数绘画作品的署名中包括:伦勃朗·凡·莱茵(14幅)、扬·利文斯父子(6幅/10幅)、菲利普·德·柯尼克(7幅)、弗雷德里克·德·摩切隆(5幅)、彼得·保罗·鲁本斯(3幅)。另外,尚有同属于伦勃朗风格的彼得·拉斯特曼、费迪南德·博尔,前者是伦勃朗的老师,后者是伦勃朗的学生;以及哈勒姆画家如亚德里安·布劳沃(Adriaen Brouwer,1605—1638)、扬·德·布雷(Jan de Bray,1627—1697)、亨德里克·戈尔齐乌斯(Hendrick Goltzius,1558—1617)、科尼利斯·科尼利兹·凡·哈勒姆(Cornelis Cornelisz.van Haarlem,1562—1638);乌德勒支画派的科尼利斯·凡·普伦堡等人。其他被提及的类型画还包括:保鲁斯·布里尔(Paulus Bril,1554—1626)、阿拉特·凡·埃弗丁根、西蒙·德·弗利格、扬·波西利斯、雅各布·凡·雷斯达尔的风景画,保鲁斯·波特(Paulus Potter,1625—1654)的动物画,以及威廉·卡尔夫(Willem Kalf,1619—1693)的一幅静物画等。静物画与风俗画通常仅被粗略地提及,一般只有关于绘画主题的简单记述(比如瓶花、士兵、吸烟者等)。即使是意大利作品也多为概括性的潦草介绍,只有一幅《圣约翰布道》署名品托莱托(Pintoret)(或为丁托莱托之误?)。然而,贝克尔并非因为收藏了意大利文艺复兴时期的大师绘画而闻名。相反,与其他我们已经提到的大收藏家相比,造就贝克尔名声的乃是他对于当时荷兰艺术的充分关注。虽然在其藏品中,也有一些法国画家如克劳德·洛兰,以及德国画家如汉斯·荷尔拜因、阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer,1471—1528)等人的作品。

表6-3 赫曼·贝克尔财产中的画作清单29

(以上为目前所能知道的赫曼·贝克尔财产清单上所记录的绘画作品)

赫曼·贝克尔的藏品于1679年3月28日被拍卖,当然我们已无法确切地知晓每幅画作或全部艺术品的实际成交价格。但我们还是可以做个大致的估计,这些拍品总价应在3万—4万荷兰盾。此数值约占到贝克尔高达20万荷兰盾的财产总价的20%。该笔财产中的11万荷兰盾是承兑的本票和期票。30但是,贝克尔的绘画藏品——他还留下了285册珍贵的书籍——也是一笔能够被折算成金钱的投资,或者可以被用来资本化或被当作质押品。

对于17世纪艺术品投资观念的研究,目前还尚嫌不足。阿诺德·豪泽尔在《艺术社会史》第二卷《文艺复兴、矫饰主义与巴洛克》中曾经探究过这个话题,其中提到了约翰·伊夫林(John Evelyn,1620—1706)的一份报价单。伊夫林曾经于1641年做出一个论断,鉴于当地缺乏可供投资获益的土地,荷兰农民只能将他们两三千荷兰盾的财产投注在绘画作品上。31豪泽尔解释说,自治市镇的公民们“购买绘画作品最重要的原因,就是当地根本没有任何值得买入(投资增值)的商品”。32然而,上述资料并不足以证实伊夫林的阐述或者豪泽尔的观点。普通代尔夫特家庭所拥有的绘画作品,实际上只占到其动产总值的3%—10%。33

由于绝大多数绘画作品都属于中低价位的类目,因此它们并不能充分反映当时居民投资的真实状况,投资趋势应该说更鲜明地体现在意大利艺术品买卖以及价格昂贵的名画交易上。如此,赞助人往往会悉数买进其所看重的艺术家的几乎所有作品,甚至在他们成名之前。然后,假如该画家在市场上取得成功,赞助人的收藏品价值便会一路飙升。举个例子,第一位专门收藏莱顿绘画大师格里特·德奥作品的人,是瑞典女王克里斯蒂娜·奥古斯塔(Kristina Augusta,1626—1689)派驻海牙的公使彼得·施皮林·凡·西尔弗克鲁恩(Pieter Spiering van Silvercroon,1605—1652),他的父亲弗朗索瓦·施皮林(François Spiering,1549—1631)是安特卫普一位成功的绒毯商和纺织厂主,1576年当地遭受西班牙军队洗劫(Spanish Fury)之后,南尼德兰经济开始衰退。16世纪80年代中期,许多安特卫普画家、珠宝工艺师和纺织商人开始移民尼德兰北方。1591年,弗朗索瓦·施皮林也举家迁居代尔夫特,并在1613年成为当地圣路加公会成员。彼得·施皮林是弗朗索瓦·施皮林的次子,他自1637年起,便每年支付给德奥1000荷兰盾,要求后者至少提供一幅按照要求创作的绘画,同时他也有权拒收一次艺术家的作品,并且可以在他确实想要的时候重新定购。34通过这些商业行为,施皮林成功地造就了一个朝气蓬勃的艺术家,当然在此过程中也承担了相应的风险。

与此相较,莱顿的约翰·德·拜耳(Johann de Bye)在1660年之后,也曾购买过格里特·德奥的作品。他瞅准了这个著名画家谢绝担任英国国王查理二世宫廷画师职位的时机,通过对画家进行稳定的赞助来买入其作品,事实证明这是一个明智的决定。到了1665年,拜耳已经拥有了29幅德奥的作品,他将这些绘画在莱顿市政厅对面进行展示和售卖,以此获取了相当丰厚的利润。35在约翰尼斯·维米尔的例子中,众所周知的业余收藏家彼得·克莱兹·凡·鲁伊文(Pieter Claesz.van Ruijven,1624—1674),就专门搜罗维米尔的画作,他竟将画家在1657年至去世前半数以上的作品都收入囊中。36这个例子与格里特·德奥、弗朗斯·凡·米利斯的赞助人一样,造成了买家垄断的现象并产生诸多后果:首先,它使得越来越多的经典名画成为收藏家的私人财产;其次,它使得名家作品几乎在其居住地的普通公民家庭里难觅踪迹,也罕有机会在阿姆斯特丹艺术品市场上出现。

那么对私人收藏信息的分析,究竟对理解荷兰家庭中艺术品的功能角色,以及荷兰艺术品消费者的审美趣味有何帮助呢?一方面,艺术品的功能,或者更确切地说是指其功能的变化,正反映在历史画向风景画过渡的趋势中;另一方面,天主教与新教中的加尔文教派所收藏的宗教题材绘画之间的意义差别,也指涉了此种功能的变化。因而我们看到,天主教徒比较关注虔诚的信仰与皈依题材,而加尔文主义者则更多地倾向于接受那些有教益或启示性的题材,也就是说后者选择艺术品并非只是出于通过占有来使自我感到快意和满足。

天主教徒与加尔文主义者在艺术收藏旨趣上的差异,也正是17世纪荷兰社会中绘画作品功能变化的一个缩影。那种在整个中世纪甚至延伸至16世纪的占统治地位的皈依上帝的劝谕功能,已然让位于完全纯粹的审美功能,这也反映了将教育从宗教中分离的世俗主义趣味。人们购买绘画作品仅出于其个人的喜好,以及装饰其居室的目的。举个例子,这正如一幅风景画或海景画的审美功能,契合了被大众普遍接受的绘画的教育意义与启发价值,至少在17世纪上半叶就是如此。这可以从当时人们对静物画与象征性的风俗画之需求上看出来,这些题材之所以受欢迎,或多或少都与诸如时光荏苒、刹那芳华等社会心理体验相联系。

虽然关注审美趣味的当代社会学家们,可以根据人们艺术旨趣上的特殊差异,而明确区分出不同的社会群体。然而,类似的研究方法在面对17世纪的荷兰社会时却显得力不从心。因为,彼时不同收入阶层的财产清单,事实上却反映出荷兰民众在整体上具有普泛化趋势,这也提示我们:来自各个阶层的收藏家们有着相似的审美趣味,而并不怎么受其社会地位与身份的影响。除了一些身世显赫的收藏家,荷兰公民购买特定类型绘画的行为,往往是在其经济能力许可的情况下付诸实施的,而对于具体选择哪位画家倒在其次。室内装饰绘画的数量与品质,多随着收藏者的收入增长而有所提升,并不与审美趣味的不同有什么内在联系。那些资金充足的收藏大鳄,不过是比普通购买者更敏锐地意识到市场走势的变化而已。然而,这也是上述两类艺术收藏人群在购买习惯上的唯一差别。因此,我们并不能据此就武断地判定,艺术品交易状况必定与社会阶层有着重要关联。当然,我们也同样不能简单地认为,荷兰社会的所有阶层都喜好同样的艺术品类型。某些城镇上流精英阶层人士,就刻意与大众艺术追求保持着相当的距离。比如,他们购入的藏品多出自威尼斯画派,或者是归于行情看好的绘画大师名下的。遗憾的是,我们无法确证其典型性程度究竟如何,即到底有多大的代表性,亦无法下断言是哪些人在左右着艺术品市场的走势。

不过,同时期的许多艺术评论家,诸如卡略尔·凡·曼德尔、萨缪尔·凡·霍格斯特拉滕、杰拉尔德·德·莱瑞斯(Gerard de Lairesse,1640—1711)也许值得我们关注。在他们的理论框架中,详尽地分析了画家群体以及广大公众,并且将双方的趣味极力导向所谓的“绘画艺术的最高尚类别”——历史画。虽然曼德尔反复提及鉴定家、赞助人这一类重要的收藏家群体,37但是其理论体系与核心思想的实际影响力却比较有限。这是因为,绝大多数收藏家更倾向于购买风景画、静物画、风俗画,而不是历史画,甚至于艺术家们似乎也并未在意上述几位理论家的言论。在亚伯拉罕·布雷迪乌斯所收集的大约200份当时的艺术品财产目录上,曼德尔自己的名字也仅仅只出现了12次。38当然我们并不完全知晓,在当时艺术收藏家的绘画藏品中,曼德尔本人作品出现的概率究竟有多高。不过有一点是相当重要的,即在当时声名显赫的艺术收藏家赫曼·贝克尔的所有私人藏书中,没有发现过哪怕一本曼德尔所著的绘画理论或批评书籍。39有时候,艺术品商人似乎要比那些艺术理论家对购买者的审美旨趣和鉴赏品位有更大的影响。尤其是在17世纪晚期,与当代画家作品的市场接受度相比,老大师们的经典之作受欢迎程度确实在不断上升。

总之,基于我们所掌握的当时有关艺术收藏的文献资料和其他历史信息,可以知道人们对艺术品的私人需求明显受到两大因素的影响。一是收藏家手中可供支配的资金额度,二是其所拥有的艺术藏品功能的转变途径。由于买家已不再仅仅将目光投射到那些描述虔诚信仰与宗教皈依题材的画作,而开始找寻可以发挥装饰宅居、美化空间等实用功能的传统历史画的替代品,于是他们选择了价格合适的风俗画等类型。也正是在此意义上,艺术品功能的变化将公众的消费热点导向了风景画,并且很快风靡艺术收藏界。随着绘画技术的提高和生产方式的创新,使得当时制作一幅风景画所需要的必要劳动时间不断降低,这也导致了市场上此类画种的销售价格越来越趋于合理,最终为大众所认可和接受。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。