如果说所谓的“复古”概念与感知元素包涵从现在向过往的回眸、标明回归目标而将过去历史化、隔开现在和某个特定过去的“间隙”[85]这三个层面的涵义的话,那么作为和中国传统文人密切相关的艺术表达,自然也会在审美品味和表现形式上呈现出极具丰富涵义的复古特征。经历天崩地裂的“甲申之变”后,世人在沉痛和反思中探究历史、追访古迹便成为寄托梦想和怀念故国最直接和可行之举。这也正如有关学者所说:“接触旧事物,在某种意义上说就像接触本身就神圣的圣墓教堂和耶稣受难像之类的神圣事物一样;这些事物也具有古老事物那样的神圣性质……而这一切都是因为它们来自遥远的、意义模糊的过去。”[86]所以,历史古物或遗迹不仅是学者们学术研究的对象,更是承载着历史史实和故国情感而唤醒世人无限丰富的情感记忆。并且具有强烈责任感和故国之思的有志之士们大都会有此类触景生情的经历。

历史上,早在《诗经·王风》之《黍离》篇中,就描写了周人东迁后一位周吏重游故都时的感受。见到曾经繁华的旧京都已经一片“彼稷之苗”,走在历史的遗迹之上,不禁就有“黍离之悲”的感叹:

彼黍离离,彼稷之苗;

行迈靡靡,中心摇摇;

知我者为我心忧,不知我者谓我何求?

悠悠苍天,此何人哉。

文人屈原(前340—前278)看到惨遭屠戮的故国山河,触景生情留下诗篇《哀郢》,哀悼郢都沦亡,表达对故都的眷恋之情:

登大坟以远望兮,聊以舒我忧心;

哀州土之平乐兮,悲江介之遗风;

当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如;

曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜。[87]

屈原作为中国传统士人的典范,当楚顷襄王二十一年秦将白起攻破郢都,国家迁都,百姓流亡时,他已将国家的前途安危和个人生死紧密地联系在一起,看到故国山河破碎,即发出悲情的感叹。但这类感叹甚至于痛苦,在精神上却是高层次的,因为对有识之士而言“不是生活困苦断绝了生的勇气,而是毕生理想破灭导致了心灵上的绝望”[88]。

所以当有识之士看到故国山川遗迹时自然有无限丰富的感怀。作为故国遗迹或废墟,也正如英格尔·希格恩·布罗迪所说:“‘理想’的废墟必须具有宏伟的外形以便显示昔日的辉煌,但同时也要经历足够的残损以表明辉煌已逝;既要有宏伟的外貌以显示征服之不易,也需要破败到让后人为昔日的征服者唏嘘感叹。废墟彰显了历史不朽的痕迹和不灭辉煌的永恒,也凸示了当下的易逝和所有现世荣耀的昙花一现。所以,废墟能唤起的情感既可能是民族自豪,也可是忧郁和伤感,甚至是乌托邦式的雄心壮志。”[89]

因此故国遗迹对于有识之士来说具有极其丰富的复古象征与意义。而在这些遗迹之中作为铭功记事、具有纪念功能的古代碑碣,常常以中国文化中纪念和标准化的方式,记录了许多重要的历史史实,成为后世文人们忆古、复古的主要途径之一。因为纪念碑从一开始就是人们为了让后代牢记过去而设计的。设计它们是为了纪念,是要世世代代的人铭记过去。建造者希望,它们能成为未来人们的传统。[90]尤其是碑刻,早在中国古代社会通常就具有“悲悼”之意,存在着“以悲释碑”的观念。[91]

如西晋开国元勋羊祜(221—278)曾带兵驻守襄阳,其人清廉正直,以德怀柔,深得军民之心;羊祜去世后襄阳百姓为纪念他,特地在羊祜生前喜欢游息之地岘山建庙立碑,原名为《晋征南大将军羊公祜之碑》,简称《羊公碑》。据《晋书》记载:

襄阳百姓于岘山祜平生游憩之所建碑立庙,岁时飨祭焉。望其碑者莫不流涕,杜预因名为堕泪碑。[92]

杜预为羊祜的继任者,当看到民众每望其碑碣便痛哭流涕时,遂把此碑称作“堕泪碑”,于是这一事件也就成为历史典故被后人评说。唐代文人陈子昂(661—702)就曾作《岘山怀古》诗中谈及岘山和“堕泪碑”的情景,如其云:

秣马临荒甸,登高览旧都。犹悲堕泪碣,尚想卧龙图。

城邑遥分楚,山川半入吴。丘陵徒自出,圣贤几凋枯。

野树苍烟新,津楼晚气孤。谁知万里客,怀古正踌躇?[93]

诗中作者陈子昂就是借岘山及“堕泪碑”来表达自己怀古之思的。诗人孟浩然(689—740)也作《与诸子登岘山》诗同样表达了对“堕泪碑”所带来的悲怨情感。其曰:

人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。

水落鱼梁浅,天寒梦泽深。羊公碑字在,读罢泪沾襟。[94]

由陈子昂和孟浩然的诗可见,“碑”作为历史遗迹,对文人怀古、忆古有着重要意义。同样的情形也在南宋文人张炎(1248—1320)的诗词里有所表达。当蒙古人侵占了南宋首都杭州后,张炎在杭州西湖目睹了一块残碑,触景伤情遂作《高阳台》一首,发出“故国已是愁如许,抚残碑,却又伤今”[95]的感叹,表达对南宋江山和故国山河的思恋与悲伤之情。

所以,读碑或访碑的过程早在历史上即是文人怀古与忆旧的一种常用方式。由此我们很容易理解,被划归于五代宋初画家李成(919—967)名下的《读碑窠石图》[96]所带来的与访碑、读碑相关的古代文人怀古方式的普遍意义。不论此图的真伪或学术界对其具体问题的分歧如何,但此图所揭示出“碑”很早就已经成为文人怀古方式的重要组成部分,这一史实则是显而易见的存在着。《读碑窠石图》中所描绘和揭示的情形,实则与《诗经》中所描述的文人感怀历史遗迹所产生的悲怨情感具有很大相似性与普遍性。这也如有关学者所说:“读碑即为吊古,是对过去历史过程和前代伟人事迹的沉思,也是对自身历史位置的思考。在岘山上,当那些途经襄阳的旅客探访羊公碑的时候,这种模式被不断地重复。”[97]

总之,“碑”很早就与文人怀古的传统有密切联系,并且在明末之前的历史中已成为普遍现象。而明清易代之际的世人对于碑的看法与认同则依然延续着古人的方式与观念。如易代之际的学者顾炎武,游历南北,访碑、读碑就是其游学的重要内容之一。不仅作为其学术研究的对象,也成为其缅怀故国、自我反省的主要形式。作为忠诚于明朝的子民,曾多次探访拜谒两京的明代皇陵,其作《重谒孝陵》诗表达了自己时常拜谒明皇陵的情景和内心的惆怅之情,如其曰:

旧识中官及老僧,相看多怪往来僧。问君何事三千里?春谒长陵秋孝陵。[98]

这样的拜谒皇陵目睹古碑的情形不仅为顾炎武一人所有,实则为易代之际遗民们的普遍现象。顾炎武的《谒攒宫文三》中就记录了自己和关中儒士李因笃同游北京昌平拜谒明陵的情形:

臣炎武,臣因笃,江左竖儒,关中下士。相逢燕市,悲一剑之犹存;旅拜桥山,痛遗弓之不见。时当春暮,敬撷村蔬,聊摅草莽之心,式园陵之事。告四方之水旱,及此弥年;乘千载之风云,未知何日?付惟昭格,俯鉴丹诚![99]

如果拜谒故国皇陵可以看作对旧国旧朝的一种直接的缅怀形式,是遗民世人忠实于故国的一种政治理想与立场之体现的话,那么寻访历史古碑则就更加体现出以古碑吊念今古的人生感叹。顾炎武不仅拜谒皇陵,也时常在民间四处探寻古碑,顾炎武访碑、寻碑的热情和身体力行的实践之具体情形在其作《金石文字记·序》中就有详细记载,其自称:

比二十年间,周游天下,所至名山、巨镇、祠庙、伽蓝之迹,无不寻求,登危峰,探窈壑,扪落石,履荒榛,伐颓垣,畚朽壤,其可读者,必手自钞录,得一文为前人所未见者,辄喜而不寐。[100]

如此热情地投入到访碑的实践之中,不仅仅是源自于其对金石学问本身的热衷,更是带有吊古的情感共鸣,赋予了访碑这一活动更为丰富的情感因素,学问本身和历史缅怀之情水乳交融难以分割。易代之际的世人探访皇陵也好,搜寻古碑也罢,他们对于学术研究与吊念之情都有着极其复杂的情感,此亦即为复古观念的体现。顾炎武就曾在《与胡处士庭访北齐碑》诗中表述了探访古碑的情形和由此引发的吊古感叹:

春霾乱青山,卉木苞未吐。绕郭号荒鸡,中田散野鼠。

策杖向郊垧,幽人在岩户。未达隐者心,聊进苍生语。

一自永嘉来,神州久无主。十姓迭兴亡,高光竟何许?

栖栖世事迫,草草朋侪聚。相与读残碑,含愁吊今古。[101]

顾炎武在此由访“北齐碑”所感叹的“含愁吊今古”,这就与上述历史上的屈原、“堕泪碑”、陈子昂、孟浩然、张炎等对历史遗迹和古碑所赋予的情感具有很大相似性。还有被学者们多次引用来证明这类问题的易代之际画家张风(卒于1622年),所作的一件扇面《读碑图》也表达了同样的“含愁吊今古”的情怀。画面不仅与归于李成名下的《读碑窠石图》有相似情景之外,还在落款题记中道出这一复古观念下“含愁吊今古”的情感,其曰:

寒烟衰草,古木遥岑,丰碑特立,四无行迹,观此使人有古今之感。[102]

所以“对中国人而言,朝代的覆亡是人间悲剧惨烈的象征。特别是对那些拒绝承认旧秩序崩解的仁人志士来说,朝代的更替更是历史悲剧,在这场悲剧中他们将面对以身殉国或苟延残喘的难题”[103]。具有遗民身份的世人们只有在探究这些历史遗迹或古碑时才能找到一种归属感。而追求“归属”,要求有这种身份自觉,是士的习性。“批判”是士与其时其世的一种联系形式;即使“批判”的前提,通常也是归属感。所以士大夫对于“旧物”的沾恋,往往比之小民更甚。这些特征也正是由遗民的生存方式所决定的。[104]因此,在易代之际的文人中,不少人都有此类经历,如屈大均观“诸葛武侯碑”触景伤情而感慨道:“终古英雄客,看碑泪泫然”[105] 一语道出了读碑、访碑对易代之际文人所具有的极为丰富的情感因素。

然而,如果说易代之际的一般文人,读碑、访碑是以故国之思和经史典籍的学术研究为目的的话,那么将碑刻文字给予书法观照或具有书法家身份的文人,则赋予了碑刻更多的文化因素。如苏格拉底曾说:“我们亲临灾祸时,心中有一种自然倾向,要尽量哭一场,哀诉一番,可是理智把这种自然倾向镇压下去了。诗人要想餍足的正是这种自然倾向,这种感伤癖。”苏格拉底在这里所说的“诗人”所具有的“感伤癖”实则与艺术家有着极大的相似性。所以作为艺术家或书法家的易代文人,自然要把这种一般人用理智镇压下去的复古情感,以自己的特殊方式表达或寄托情感。这一点我们从易代之际擅长书画创作的文人傅山所作的一首五言古体诗《碑梦》中就能得到清晰的展现,其诗云:

古碑到孤梦,断文不可读。茙字皦独大,梦回尚停睩。

《醳名》臆萼草,是为葵之蜀。炎汉在蚕丛,汉臣心焉属?

奉此向日丹,云翳安能覆?公门虽云智,须请武侯卜。[106]

作为书法家的傅山,虽然是以《碑梦》为题来描述自己曾经在梦中读碑的情形,但是他对于梦中所见碑刻的具体情形却记忆深刻,当看到了一块“断文不可读”的古碑时,却又道“茙字皦独大”,对其中具体的“茙”字给予了特别的关注,其论述似乎又忘却了这是一场梦;随即又对“茙”字在《释名》和历史社会中所承担的政治象征意义展开了论述。最终由于自己所梦到的古碑中的“茙”字,而产生了亡国之痛和对历史的悲怨情感。

傅山《碑梦》中所描述的情形既可视为一般文人探求古碑的动机,又能看作具有书法家身份的文人的访碑过程。在这一过程中又恰逢金石学等学术新风气的大行其道,随即使得易代之际的访碑活动得到迅速发展,成为复古思潮影响下在文化艺术上的重要事件。这一访碑运动,不仅对易代之际的学术起到重要作用,更对于清初的书法艺术起到转折性的意义。

随着中国历代王朝的政治和经济中心的变迁,南北学者们访碑的活动区域也随之而变。文人阎若璩就曾在《移寓杂兴赠陈子寿先生五十首》中概括道:“枣梨文字,南方为胜;金石文字,北方尤多。”而此时文人所关注的大都为汉唐碑刻石碣,所以如果追溯易代之际南北学者的访碑活动,他们大都以北方各地的活动为多,如山东、河南洛阳、陕西关中一带为比较集中的地区。

早在明末的北方学者中就有赵崡(1564—1640)、郭宗昌(?—1652)[107]、王弘撰(1622—1702)等,在陕西关中一带率先进行了访碑活动,其中赵崡曾结合自己的访碑成果于“万历戊午年”(1618年)完成金石学著作《石墨镌华》,后学康万民(1634年进士)在为其所作序言中就描述了赵崡访碑的基本情形:

深心嗜古,博求远购,时跨一蹇,挂偏提,注浓酝,童子负锦囊,拓工携楮墨丛,从周畿汉甸,足迹迨遍。每得一碑,亲为拭洗,椎拓精致,内之行簏。遇胜景韵士,辄出所携酒,把臂欣赏。得佳句即投囊中。[108]

据《石墨镌华序》称:赵崡曾专门组织人员对全国各地的碑刻进行过探访和摹拓,三十余年来,藏碑拓本二百五十余种之多,并认为其中许多汉唐碑刻是宋代欧阳修、赵明诚不曾见到过的。[109]并将访得的诸多碑刻拓本进行系统整理与研究。赵涵在《石墨镌华自叙》中也称:“余居近周秦汉唐故都,诸名书多在焉。西安頖宫碑林为最,余每至其下,必坐卧观之,至于忘返,芒蹻所及,片石支字,必且驻观,其佳者辄疏记之。以俟好事贵人,慫慂摹搨,从乞副本。并请之友人之宦游四方者,于今三十馀年矣。”[110]这些具体情形显然说明访碑活动使得文人赵崡如痴如醉,在访碑过程中赵崡也同样像古人那样赋予碑碣石刻极为丰富的情感因素,并多次作诗表述了这样的情感。现摘录如下:

《由南时村之重阳宫观元朝诸碑》:

林薄逗朝景,清泉泻涧鸣;

玄宫在其南,一迳仄复平;

下马问羽流,相见不识名;

坐我古殿傍,栋宇半颓倾;

断碑认残字,功德记先氓;

穹碑跱龙趺,仙迹灭且明;

游盻穷千年,安能永长生;

倦言日已西,归卧聊柴荆。[111]

《南上官村观隋李使君碑》:

石兽荒凉卧夕曛,孤村麦陇淡黄云;

残碑拂拭开皇字,功业依稀识使君。[112](https://www.xing528.com)

《华严寺》:

杜陵原上草树遮,华严寺傍山水涯;

浴鳧飞鹭水田迥,过雨留云山色赊;

老僧施食去扄户,童子乞火来烹茶;

法堂东阁半沉寂,读罢残碑坐日斜。[113]

《宿香积寺》:

迢迢御宿川,落落香积寺;

殿颓塔裂不记年,断碑犹拂开元字;

开元之后此出师,胡儿六万首皆碎;

我来宿寺中,徘徊动遐思;

空山日落雨冥冥,古木荒村鬼火青;

尚父忠勳郍在眼,至今惟有佛灯明。[114]

这些诗作都是赵崡在访碑过程中,看到关中一带的历史遗迹和碑刻时的感叹与寄托的情感。从中不难看出其同样具有“访碑吊古”的特征,在访碑活动中寄托了极为丰富的情感因素。而受到赵崡影响的郭宗昌也对访碑有着极大热情,两人“同有金石之癖,当时称为关中二士”[115],其著有《金石史》以探讨金石碑刻书法。后学王弘撰又与郭宗昌为忘年交,郭去世后王弘撰从他处借得《金石史》,带至南京刊印发行。这些历史史实都说明访碑活动在明末就备受文人青睐。

除此之外,傅山也曾多次踏访碑刻,曾在1671年携其孙傅莲苏拜谒泰山与曲阜作诗《莲苏从登岱岳谒圣林归信手写此教之》,他写道“尔爱五凤字,戈法奇一成。当其模拟时,仿佛游西京”[116],记录了曾见《五凤二年刻石》等碑刻的情形。

而久居南方的文人们,也随着世事的变迁和文化风气的转变,有不少人来到北方碑刻遗迹聚集之地,进行访碑活动。作为学术领袖的顾炎武常年游学或久居北方地区,更将访碑作为自己学术研究的重要活动。不但自己身体力行地实践着这一学术活动,更是影响着与其交往的诸多文人。如文人叶奕苞就在《金石录补》卷二十七《杂记》中赞赏顾炎武掘地探碑,其曰:

唐岱岳观……前有二碑,皆唐时建醮造像之记。予回环读之,两目酸楚,足征精力之耗。碑下发土二尺许,询之庙丁,则吾邑顾亭林所发也。苟非亭林好事,必就湮没矣。[117]

祖籍浙江秀水的朱彝尊也是一位热衷访碑的学者,曾“足迹所至,于荒山穷谷中访得一碑,必发土而拓之”[118]。经常为获得所访碑刻的拓本,不惜一切代价,《开元太山铭跋》中就记载了其克服重重恶劣的自然环境进行摹拓的情景:

岁在己酉,五宿兹山之麓,未克叩天关,陟环道,手摸其文,询之野老,必架木缘縆而上,然后椎拓可施。又山高多风,兼虑日曝,纸幅易裂,若是其难也。曩者先后装界三本,悉为好事者所夺。[119]

文中所言“兹山”即山东的泰山,从史料记载可知对访碑具有极高热情的朱彝尊一生到过诸多自然条件恶劣的地方进行访碑,足迹遍及山东、山西、广东、北京等地。所以其至交曹溶曾在《与朱锡鬯》中说:“三晋古度会,金石之刻自当伯仲关中,特无好事之人,几与蔓草俱没。今自年翁发之,神物显晦亦有命数存乎其间也。”[120]这就表明了朱彝尊这类文人们对访碑活动的热情,同时也推动着金石学和碑学的不断发展。曹溶是朱彝尊的同乡,一度就任山西按察副使,也曾与朱彝尊一起进行许多访碑活动,后来将其所收碑拓编辑为《古林金石表》,从中可以窥视易代之际文人的访碑情况。

在《古林金石表序》中也这样记载曹溶:“予行塞上,见古碑横草间,偶一动念,古人遗迹历千百年,当吾世而湮没之为可惜。搜自境内,以及远地,积五年得八百余本,手自校勘,至废寝食。”[121]可见,对金石石刻拓本的热爱者在易代之际不乏其人。不仅如此,而且在访碑过程中的要求也在逐步提高。诸多文人不但如赵崡一样带有专门的拓工,而且对于拓本的要求也越来越高,如朱书(1657—1707)在《来斋金石刻考略序》中就记载:“(林侗)凡远游必携良工楮墨以从,亲为摹拓,其披榛缒崄,盖有田夫牧竖所不能至,而奋往不顾者,及归,箧笥即手为装潢,护以石木。”[122]表明林侗对于拓本已经有着严格要求,甚至于曾在1667年带西安的拓工至曲阜孔庙,希望能拓取孔庙的碑刻,最初受到阻拦,在其再三请求之下,终于获得允许,遂使自己所带来西安拓工摹拓庙中石刻,其拓工的精妙技艺也令众人叹服,认为拓工精致难及被称为“近来盛事”[123]。

随着访碑活动的日益兴盛,甚至用碑拓当作礼物赠送成为风气,这也就进一步加快了访碑运动的步伐。上文朱彝尊在《开元太山铭跋》中记载自己历经千辛万苦获得的碑拓却“曩者先后装界三本,悉为好事者所夺”。林侗在《来斋金石刻考略》中讲道:“丁丑仲春,予客上将幕府,抚军陈公琳望有事江宁,予告之曰,有一纸之微,非借节钺之重,莫能得。因嘱以此碑。旬时归,饷予二纸,越半月,江宁太守又呈六纸,悉归于予。”[124]可以看出虽然最初为林侗所求,但后来却成为江宁太守送给林侗的礼物。这一情形即是访碑与碑拓在世人生活中日益频繁的体现。

更有甚者,随着这股风气的盛行,竟出现了官府驱使民众大量摹拓碑铭,以作为官府赠送之礼品的现象。如曹溶就曾在《静惕堂诗集》中记录了此类事件:

顾生东吴英(顾炎武),徒步历万壑。含涕向我言,秦碑慎勿索。日来官长辈,举此代酬酢。梯厓或沉渊,驱民就摹拓。谁为博雅儒,强诵金石略。势同宰咺求,僻愧杨修摸。檄取动百轴,奔波废井凿。伺间力踣仆,诡称旧剥落。按牒十存五,去蠹民所乐。吾闻斯言悲,吏道实刓薄。[125]

此诗中就记录了政府官员为了用碑拓来作为酬酢之礼品,就驱赶民众“梯厓或沉渊”,不仅使民众荒废农事,并且大量的碑刻也因此受到毁坏。虽然作者也援引顾炎武的看法,认为不要提倡人们去索要陕西一带的碑刻拓本。但是在此情形之下,碑拓之风难挡,人们还是想方设法去摹拓陕西一带碑刻,并迅速在全国各地传播流行。从诗中也可以看出,虽然那些获得碑拓本的官员们并非出于对学术研究或碑刻的单纯热爱,似有附庸风雅之嫌,但依然为能得到古碑拓本而津津乐道。这也使我们从另外一个方面看出访碑运动在易代之际的繁荣景象。或者也可以说随着易代之际复古思潮的影响,访碑活动已经成为普遍现象并且成为一种运动盛行开来。

作为一种社会运动性质的访碑活动,随着其不断的流行与活跃,它也促使人们的审美品位和艺术创作的变化,犹如丹纳在《艺术哲学》中所说:“每个形势产生一种精神状态,接着产生一批与精神状态相适应的艺术作品……所以不能否认,人的生活,风俗,观念,都在改变;也不能否认,客观形势与精神状态的更新一定能引起艺术的更新。”[126]而访碑运动对于艺术的影响最直接的当属书法艺术。

访碑活动对书法的影响,首先即是书法家对学习早期的篆隶给予了高度重视。在追寻经典、追本溯源的复古思想影响下,伴随着诸多原本难以见到的碑刻拓本的面世,访碑的文人们也便给予这些时代久远的石碣碑刻不同的审美情感。如明末的关中文人郭宗昌在其所著《金石史》[127]中对具有代表性的历史碑刻就给予极高的赞誉:

《汉鲁相乙瑛置孔子庙卒史碑》:“尔雅简质可读,书亦高古超逸,魏才代汉便不能无小变,至六朝极矣,极之而复,故唐为近古。评者概多别论是非,深于分法者。”

《礼器碑》:“字画之妙,非笔非手,古雅无前,若得神功,弗有人造,所谓星流电转,纤踰植发,尚未足形容也。汉诸碑结体命意皆可仿佛,独此碑如河汉可望不可即也。”

《汉鲁相史伯时供祀孔子庙碑》:“分法复尔雅超逸,可为百代模楷,亦非后世可及。”

《华山庙碑》:“结体运意乃是汉隶之壮伟者。”

《汉曹景完碑》:“汉人不独功玉之妙,浑然天成,琢字亦毫无刀痕。平生所见汉隶当以孔庙《礼器碑》为第一,神奇浑璞,譬之诗则西京;此则丰赡高华,建安诸子。比之书,《礼器》则《季直表》;此则《兰亭序》……书法简质,草草不经意又别为一体,益知汉人结体命意错综变化,不衫不履,非后人可及。”

《孔庙碑》:“结体古逸,殊不易造。”

《魏封孔羡祀孔子碑》:“书法方削寡情,矫强未适,视汉隶雍穆之度,不啻千里。”

从中我们不难看出郭宗昌使用了“高古”“超逸”“壮伟”“浑璞”“古逸”“雍穆”等这些词语来赞扬汉隶所具有的艺术美感。由这样的评价与赞赏,想必我们也就能解释为了得到拓本,访碑之人历经千辛万苦的动力之渊源。而作为郭宗昌至交的王弘撰不但称赞汉隶的独特魅力,并且对汉隶衰微的历史作了论述,道:

汉隶古雅雄逸,有自然韵度,魏稍变以方整,乏其蕴藉,唐人规模之而结体运笔失之矜滞,去汉人不衫不履之致已远,降至宋、元,古法益亡,乃有妄立细肚、蚕头、燕尾、鳌钩、长椽、虫雁、枣核、四楞关、游鹅、铗镰、钉尖诸名色者,粗俗不格,大可笑。[128]

王弘撰的论述认为自魏以来,历经唐、宋、元,书法的古法已经在逐步减弱,后世们的书法离汉隶原本具有的“古雅雄逸”与“不衫不履之致”越来越远,所以他认为要将“昌明汉隶”作为书法取法对象的最高标准。由此他称赞郭宗昌在振兴汉隶上的功绩道:“汉隶之失也久矣,衡山尚不辨,自余可知。盖辨之自胤伯先生始。先生藏古帖甚富,《华岳碑》海内寥寥不数本,此本风骨秀伟,锋芒如新,尤为罕觏……先生书法四体各臻妙,其倡明汉隶,当篝昌黎文起八代之衰同工。”[129]

同时朱彝尊也有许多谈及昌明汉隶的言论。在其作《曝书亭集》中谈及不少汉碑,对《乙瑛碑》《夏承碑》《曹全碑》《张迁碑》《华山庙碑》《衡方碑》等诸多的汉碑作了考证与论述。并对汉隶的风格作出了理论上的归纳,认为汉隶具有三种风格:

一种方整,鸿都石经、尹宙、鲁峻、武荣、郑固、衡方、刘熊、白石神君诸碑是已;一种流丽,韩敕、曹全、史晨、乙瑛、张表、张迁、孔彪、孔伷诸碑是已;一种奇古,夏承、戚伯著诸碑是已。惟延熹华山碑,正变乖合,靡所不有,兼三者之长,当为汉隶第一品。[130]

从这样的归纳中我们不难看出,朱彝尊不仅收藏有诸多的汉碑拓本,并且能够对这些碑刻在书法风格上作出艺术与审美上的评价与判断,足见其对于汉隶的热爱与熟知。而如果说隶书作为古今文字分水岭的话,在这一复古思潮之下追古的趋势还不仅仅止于汉隶,就连汉隶之前的篆书也一并成为这一访碑运动中备受关注的内容。如傅山就曾发出“不知篆籀从来,而讲字学书法,皆寐也”的言论,足以说明易代之际的碑学运动,直接使世人将书法的取法对象上升到最为古老的字体篆隶之上。虽然在易代之前的书论中就有言及书法历史与取法问题者,但是在易代之际这种取法上升到篆隶的现象成为普遍现象,则是史无前例的。如傅山曾多次称学习书法师法篆隶的重要性:

不作篆隶,虽学书三万六千日,终不到是处,昧所从来也。予以隶须宗汉,篆须熟味周秦以上鸟兽草木之形始臻上乘。[131]

楷书不知篆、隶之变,任写到妙境,终是俗格。钟王之不可测处,全得自阿睹。老夫实实看破,地工夫不能纯至耳,故不能得心应手。若其偶合,亦有不减古人之分厘处。及其篆、隶得意,真足吁骇,觉古籀、真、行、草、隶,本无差别。[132]

楷书不自篆、隶、八分来,即奴态不足观矣。此意老索即得,看急就大了然。所谓篆、隶、八分,不但形相,全在运笔转折活泼处论之。[133]

由上述论述可见,傅山不但推崇汉隶,同时也对篆书有着很浓的兴趣。虽然傅山以及易代之际的书法家们,对隶书的兴趣显然要高过篆书,不论其中的具体缘故为何[134],但是书法创作和观念上的这种转变,为清代以来碑学书法的大兴奠定了良好的发展基础。

其次,访碑运动对书法家的审美观念产生了重要影响。我们在上述访碑者对汉碑的赞赏和评价中会发现不少“高古”“超逸”“壮伟”“浑璞”“古逸”“雍穆”和“浑然天成”“神奇浑璞”“丰赡高华”“不衫不履”等等的词汇来赞扬自己所访得的碑刻书法的艺术特色。这些词汇也可以看作易代之际书法家在审美观念上所呈现出的大转变。大儒王弘撰在对隶书的一段分析中,尤为清晰地指出:“汉隶古雅雄逸,有自然韵度,魏稍变以方整,乏其蕴藉,唐人规模之而结体运笔失之矜滞,去汉人不衫不履之致已远,降至宋、元,古法益亡。”[135]也就是说,在王弘撰看来自汉魏后的唐代“失之矜滞”,直到宋、元各代竟然“古法益亡”的最大原因就是,受制于“唐人规模”的笼罩,而失去了艺术表达中“不衫不履”的艺术审美特征。这样的论述也在傅山的书论中有着极为相似描述,傅山在《张迁碑跋》中也认为:

汉隶之妙,拙朴精神。如见一丑人,初视村野可笑,再视则古怪不俗,细细丁补,风流转折,不衫不履,似更妩媚。[136]

傅山与王弘撰的论述都使用了“不衫不履”来形容汉碑的艺术特色,他们也均认“不衫不履”就是汉碑书法的核心审美价值。所以傅山曾在《曹全碑》的跋尾上说道:“至于质拙不事安排处,唐碑必不能到也。”[137]由此我们又能看到王弘撰和傅山两人同时发出“不衫不履”的审美感受,是基于唐代书法的基本图式而言的,所以他们所提倡的审美观念即是以反对唐代书法图式的影响为基础的。

不仅此二人有这样的看法,文人朱彝尊也曾对唐代隶书做出过极为尖刻批评,直接将其原因归结在唐代这一时期,如其在《赠郑簠》诗中所说:

黄初以来尚行草,此道不绝真如丝。

开元君臣虽具体,边幅渐整趋肥痴。

寥寥知解八百禩,尽失古法成今斯。[138]

朱彝尊将隶书衰微的问题,也归根与唐代以来“边幅渐整”的创作模式。由此可见,易代之际文人认为古法尽失的最大原因就是受唐代以来的书法模式影响所致。

我们回顾明末之前的隶书创作,作为明代“吴门书派”的代表人物文徵明,就曾书有诸多隶书之作。但王弘撰却批评其隶书道:“汉隶之失也久矣,衡山尚不辨,自余可知。”[139]而周亮工也同样批评文徵明的隶书:“明文衡山诸君稍振之,然方板可厌,何尝梦见汉人一笔。”[140]由此亦可见,易代之际的文人对于隶书的审美观念较之于明中叶以来已经发生了巨大的转变。而我们再观文徵明的隶书作品(图4-1[141]),其作书态度谨慎,章法平整,规规矩矩,布如算子,其书写方法明显受到唐代以来的楷书模式的很大影响。可以说,这一时期包括文徵明在内的诸多书家在书法审美观念和创作方法中,已经相当熟悉唐代楷书表现模式,其基本笔法特征和创作观念不由自主地流露在书家的笔下,并且毫无异议地认为这类风格即是隶书的真正特点,从而使得文徵明“何尝梦见汉人一笔”。

图4-1 [明]文徵明 《隶篆千字文长卷》(局部) 浙江省博物馆藏

可见,在复古思潮下的访碑运动,对易代之际的书法审美观念起到巨大影响。当书法家激赏“不衫不履”的审美观念时,也标志着易代之际的书法正在进行着历史性的重大变革。当以汉碑中所呈现的“不衫不履”的古朴、厚重、苍茫之美被书家认可时,这种美的内质以及其外在的形式,便瞬间成为书家们梦寐以求的艺术创作目标。他们也便迅速地建立起与此类审美观念相对应的艺术表现形式和理论言说。如潘耒就在《遂初堂集》卷八《李天生诗集序》中评价李因笃,认为其诗:“宁拙毋纤,宁朴毋艳,宁厚毋漓。”而这样的论述几乎与傅山在《作字示儿孙》中所说“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”[142]的书学言论如出一辙,他们显然在有意逐步摆脱唐代书法风格的笼罩,将书法的审美观念逐渐转向“古篆隶落笔,浑不知如何布置,若大散乱,而终不能代为整理”[143]的艺术主张,认为“不衫不履”才能见汉代书法之真精神。或由此可见,易代之际的世人对艺术创作的审美转变已经逐步被更多文人和书家所接受。

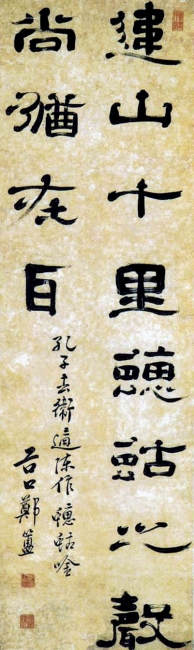

因此,我们回顾此时的书法史,就会发现不少以篆隶创作为主的作品,诸如王铎、傅山、郑簠、朱彝尊等存世的篆隶风格特征的书法作品。这也成为清代碑学书法大兴的前奏者,其中尤其以书法家郑簠(1622—1693)为代表(图4-2),不仅将自己的取法对象扩大到汉碑之上,而且在表现方式上也多掺以篆书笔意,最终以隶书创作为代表而成名于书史。因此也有学者将此时期的这一现象称为“前碑派”[144]。

总而言之,在易代之际复古思潮的影响之下,访碑活动迅速兴盛,这也就促使书法艺术在风格上转向热衷于篆隶的书写;在审美观念上也突破唐代书法的藩篱,直追汉代书法“不衫不履”的古朴、浑厚之气。虽然此时的书法观念和创作风格还在转型期,但这一时期亦可以称为碑学书法之萌芽。犹如相关学者所言,如果说清代碑派是以阮元确立的碑学理论为开端,那么其理论实际上是总结前碑派实践的结果。[145]所以易代之际复古思潮下的书法艺术,作为清代碑学书法的萌芽,对清代中后期碑学书法的大兴起到重要作用和积极意义。

图4-2 [清]郑簠 《隶书轴》南京博物院藏

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。