三、跨流域调水水权制度科层模型

1.“纯粹的水权科层结构”

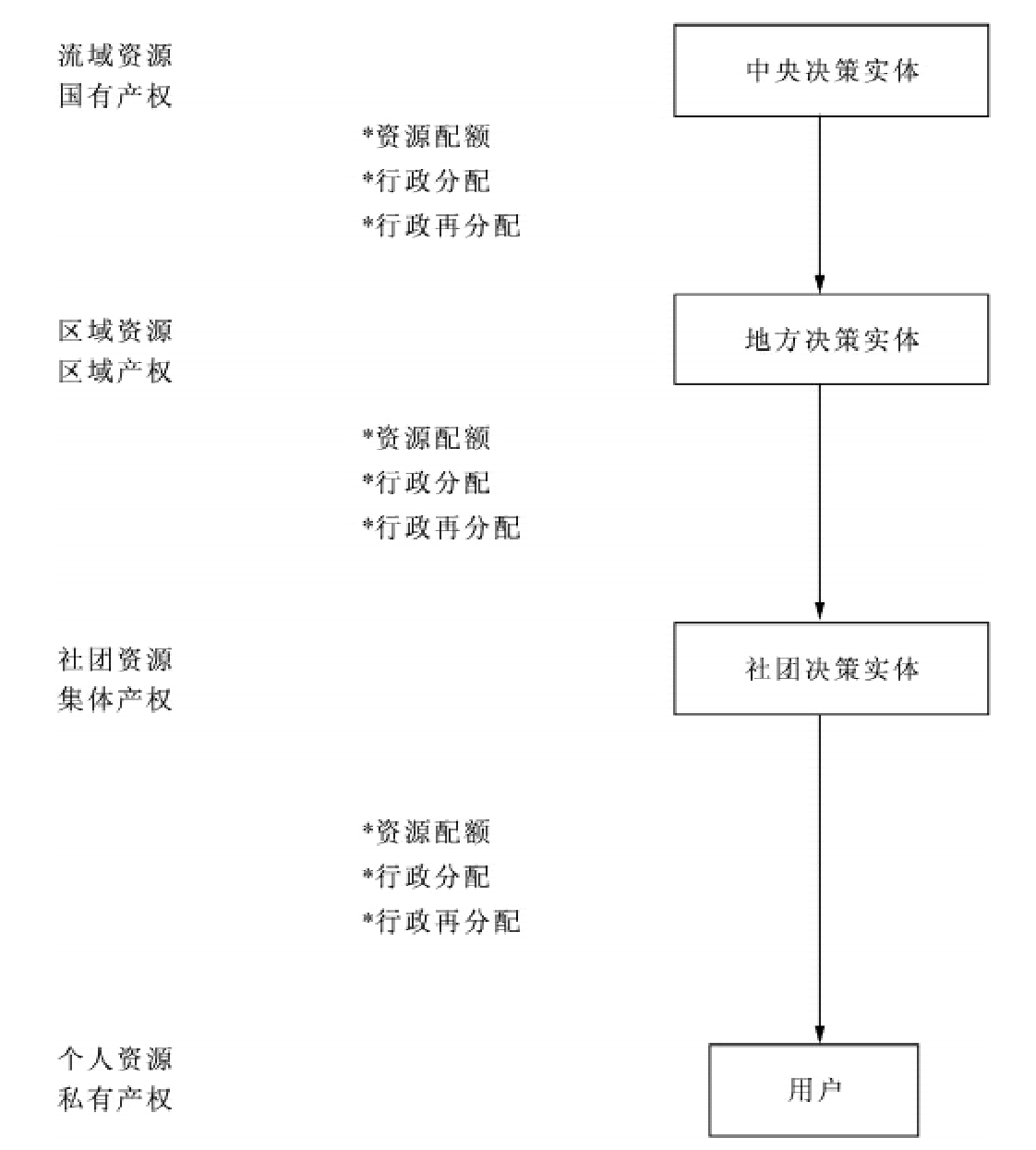

王亚华认为,“纯粹的水权科层结构”是一个特殊情形,其特殊在于水权初始分配机制和再分配机制全部采用行政方式,如图4-3所示,水权科层结构是一个行政分配系统。

“纯粹的水权科层结构”可以用于解释我国跨流域调水水权管理行政模式。该模式中,中央政府作为最高决策实体通过统一规划制定水量分配方案赋权给地方政府,地方政府以同样的方式继续往下赋权,跨流域调水工程由中央财政或者上级财政投资,用水者无条件受益。地方初始水权分配采用的也是行政方式,区域用水随着时间推移由上级加以调整,水权再分配采用的还是行政方式。社团层面的水权再分配同样是行政方式,随着取水量增加,社团和用户层面的决策实体数量急剧增加。[9]

图4-3 纯粹的水权科层结构[10]

这种赋权方式在我国法律规定中得以证实。2006实施的《取水许可和水资源费征收管理条例》,其中第二条、第十条和第十四条规定:一是开发利用水资源的单位和个人,应当依法申请取水许可证,并缴纳水资源费;二是申请许可证需要遵守法律规定的具体程序;三是取水许可实行分级审批。《中华人民共和国水法》和该条例的有关内容说明,我国长期以来实施的跨流域调水水权管理是行政许可制度,各级政府负责颁发取水许可证书,赋予调水沿线水权主体的用水权利。不同流域之间水量余缺的调剂需要向国家提出有关申请,国家机关负责审核之后,决定是否予以批准。在这个水权管理行政系统中,虽然水权的排他性正在逐步增强,但水权的外部性非常明显,水权运行的效率比较低,“水权模糊”现象仍然非常严重。在特定社会发展阶段,水权模糊是合理的历史现象,具体原因是清晰界定水权的成本比较高,水权模糊具有成本有效性。出于节约成本的考虑,行政手段在特定社会条件下具有合理性,而水权模糊是行政配水的核心内容。

2.“跨流域调水水权制度科层模型”及其特点

在“纯粹的水权科层结构”中,利用行政方式分配水资源的优势不是绝对的。利用行政方式配置的权利系统一旦显示出与资源配置的低效率相联系,丧失了成本有效性优势,就有可能让位于市场方式。市场方式能够更加准确地反映资源竞争性需求,将经济激励作用于每一个决策实体,带来资源配置更高的效率。随着资源稀缺带来的水资源价值提高,水资源低效率配置的机会成本增加。市场方式被引入科层结构有两种动力来源,一是管理成本上升,二是合作成本下降。管理成本上升,会引起整个科层结构的交易成本上升,科层结构逐渐变得失效;合作成本下降,均衡的治理结构向层级化程度更低的方向移动,市场方式会在一定程度上引入。[11](https://www.xing528.com)

就我国跨流域调水水权管理行政模式而言,一直运用行政方式配置权利系统。调水区根据国家行政指令调水,却承担了大量生态保护成本,使其丧失了调水的积极性,从而加快对水资源开发利用以求留住水资源。由于对水资源进行掠夺性开发,结果造成水资源浪费。同时,受水区无偿使用外调水,只需较低成本就可以获得较高经济利益,也刺激了受水区加大水资源开发利用的欲望,加剧了滥用水资源的程度。在这个行政方式配置的权利系统中,我国跨流域调水管理成本上升、合作成本下降已有突出表现。其中一个不容忽视的事实是:跨流域调水生态补偿的呼声越来越高。调水区在环境与生态保护的过程中,投入了大量人力、物力和资金,对一些高污染项目严格限制其上马,丧失了发展的机会成本。如果不对其进行生态补偿,将无法协调调水区和受水区之间的利益关系。调水区再也不愿意无条件听候行政命令而供水,单一行政补偿在协调调水沿线利益关系时显得力不从心。显而易见,过去仅仅通过政府补偿通常对水资源定价比较低,结果导致人们对水资源过度开发利用,事实上引发了更大程度或规模的环境与生态破坏;加上官僚体制本身的低效率、寻租问题的可能性,都大大影响了生态补偿的最终效果。由于缺乏对调水区进行利益补偿的机制,加大了行政协调的成本,行政协调变得费时耗力,调水区、受水区等各方难以达成一致。在引滦入津工程运行管理过程中,北京市以政府专项资金、项目的方式开展生态补偿,而承德方面要求建立永久性、以水权市场为核心的生态补偿机制。在南水北调工程中,2007年正式启动了丹江口库区及上游水土保持建设工程,实施生态保护的项目补偿,但由于陕西省安康市担心项目补偿结束后,生态补偿很难得到持续,这一地区水权生态补偿的呼声也很高。

新制度经济学的研究成果也显示,当某项制度的成本越来越低,达到一定程度时,制度变迁就显得非常必要。水资源丰富的条件下,行政调水实现了不同地区水资源分布的均衡,促进了资源稀缺地区发展,取得了良好的经济、社会效益。而随着水资源稀缺的日益严重,行政调水在缓解区域用水危机的同时,也出现了水资源浪费的问题,直接或间接地影响到调水沿线的利益协调,危及到整个利用行政方式配置的权利系统。如果市场方式开始用于水权分配,就意味着跨流域调水水权管理行政模式被打破,一种行政与市场双重运行的准市场模式开始形成。

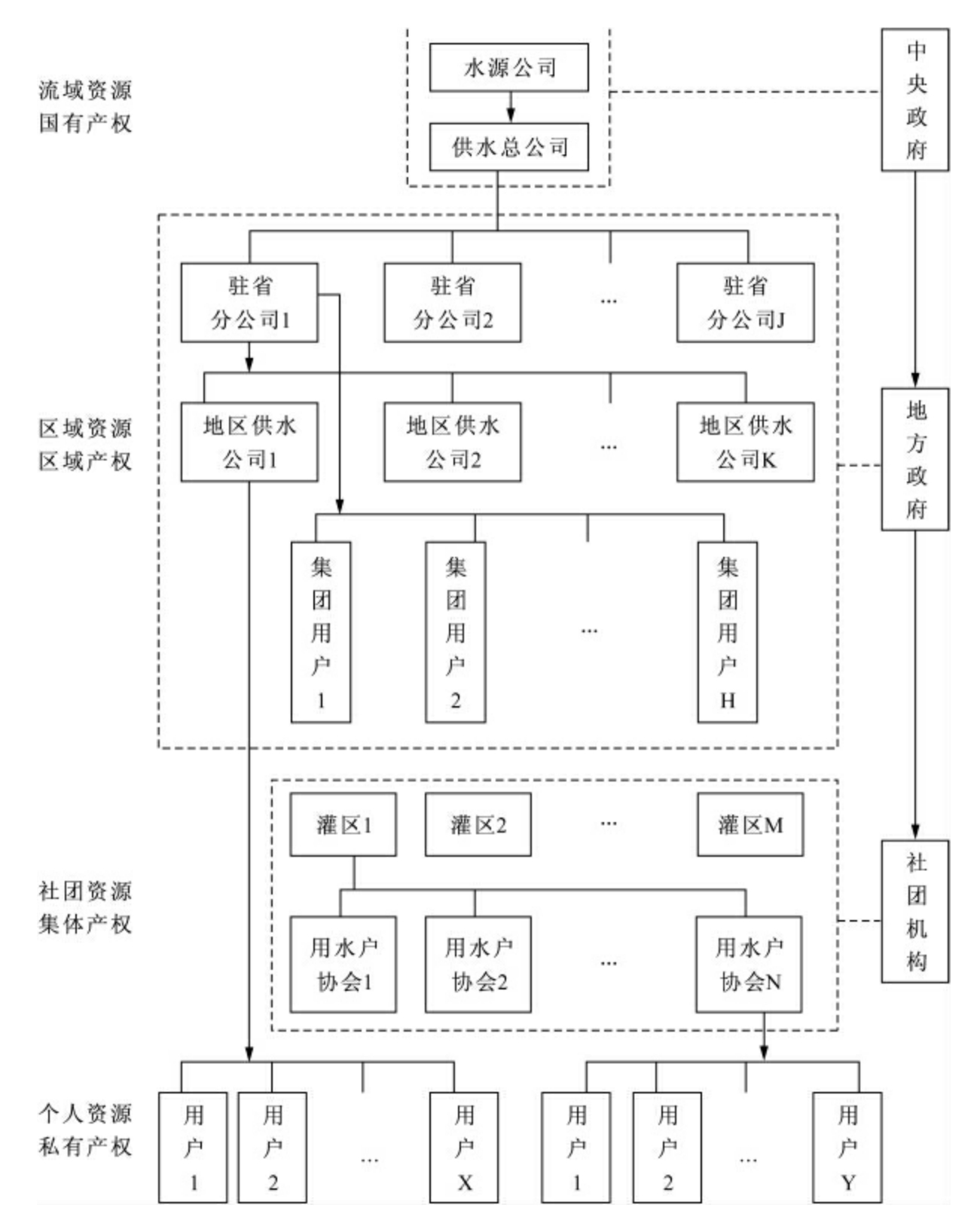

“跨流域调水水权制度科层模型”如图4-4所示,反映了我国跨流域调水水权管理准市场模式的基本构架,该模式既坚持政府的宏观调控职能,又发挥水权市场在水资源配置上的作用,两者相互协调、共同促进跨流域调水工程良性运行。“跨流域调水水权制度科层模型”的特点表现如下。

(1)描述了市场化的水权管理体系。该模型有两个构成要件:包括决策实体、分配机制。决策实体有中央政府、地方政府、社团机构和用户四个层面,水源公司、供水公司、用水户协会等具体持有不同层面的水权。同一层面的水权决策实体包括三类制度,即赋权体系、初始分配和再分配机制。对应这三类制度,水权在不同层面水权持有者之间分割;水权初始分配按照行政或市场的方式进行,还可以按一定比例采取市场方式;水权再分配通过水权交易市场展开。引入水权市场后,政府通过其宏观调控作用,合理划分中央与地方政府管理职责。

(2)揭示了水权市场的运作机制。我国跨流域调水工程长期处于计划指令的管理环境中,已经出现了政府失效状况,而资产所有者主体缺位是其根本原因。过去,跨流域调水工程由国家投资,相应的资产及其收益完全归国家所有。水资源管理部门接受政府委托管理跨流域调水工程,但不对其盈亏负责,很难调动水资源管理部门的积极性。水权市场的建设与发展,将使水源公司、供水公司等有充分的自主权,独立自主、自负盈亏。他们基于自身利益的考量,会想方设法降低供水成本,提高经济效益。水权市场使以往靠行政指令运营外调水的模式发生了变化。

图4-4 跨流域调水水权制度科层模型

(3)坚持了政府的宏观调控作用。水权市场进行资源有效配置需要相应的制度条件,理想中的完全竞争市场难以存在。外调水的准公共物品属性潜藏着市场失灵的危险,如果政府放手不管,就难以实现跨流域调水的生态、社会目标。供水公司以盈利为目的,关心供水、发电等方面经济效益的最大化,将促使企业把调水价格放在较高位置,带来用水户利益的损害,也促使用水户不愿意购买调水,导致跨流域调水工程无法正常运行;还有可能促使企业社会责任、环境责任淡化。况且,维护健康良好的经济秩序,开展污染防治、资源环境保护,仅靠供水公司进行显然不够,需要政府出面,或采取行政、法律的手段来管理和保障。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。