一、跨流域调水的经济意义

1.合理经济预期是世界各国跨流域调水的基本动机

尽管跨流域调水的目标具有多元性,但合理经济预期是其基本动机。在世界经济发展的进程中,水资源开发利用具有越来越重要的地位。全球现有水资源总量是13.96亿km3,但能直接够提供人类生产、生活用水的只有200万亿m3,而且水资源地区丰欠不均的状况非常突出,许多地方缺水问题严重,阻碍了经济发展。跨流域调水从水量丰富地区向缺水地区转移水资源,是保障缺水地区经济发展的重要途径。

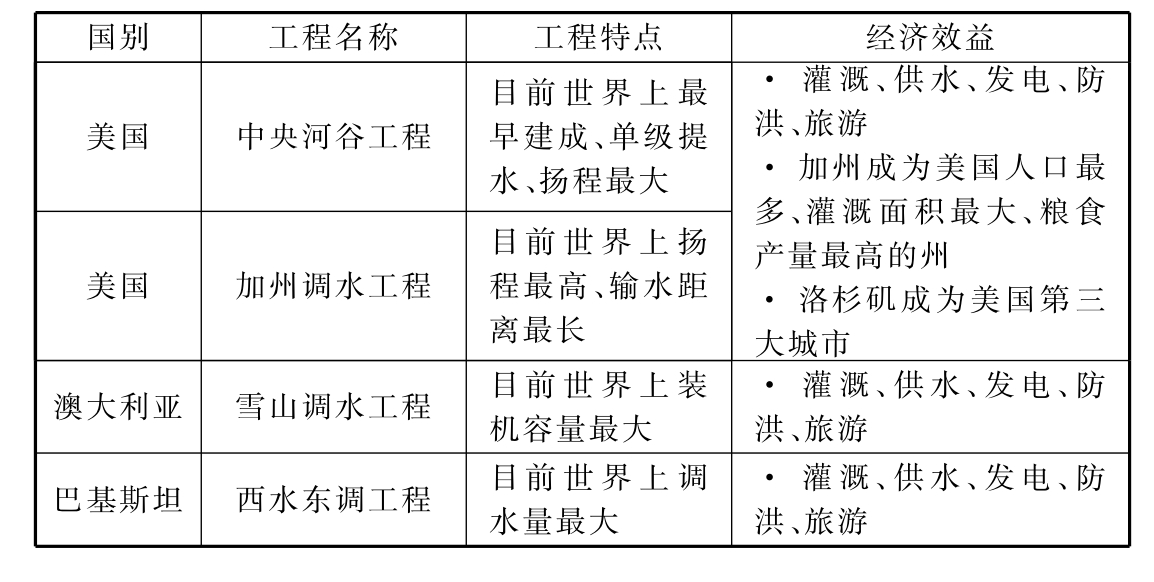

世界上很多国家和地区的跨流域调水工程,都带来了巨大经济效益,如表3-1所示。它们以跨流域调水工程为核心规划电力开发、旅游等经济效益好的项目,不仅确保了调水工程正常运行,而且降低了运输成本,促进了航运事业发展,加强了区域经济交流;同时还营造了人工生态景观,使旅游业得到发展。美国已经建成的跨流域调水工程达20多项,如中央河谷工程、北水南调工程等,这些工程的重要功能是灌溉、供水服务,同时兼顾防洪、发电等任务,年均调水量可以达到200多亿m3,灌溉面积2 000多万亩,极大地缓解了西部荒漠地区的旱情。跨流域调水满足了洛杉矶、加利福尼亚等地区生产和生活用水,使这些地区经济进入了高速发展的时期,大大缩小了与美国东部在经济、社会发展上的差距。加利福尼亚州现在成长为美国灌溉面积最大、粮食产量最高的州,洛杉矶市跃升为美国的第三大城市。随着美国西部地区农牧业稳步发展,人口在不断增长,技术力量日益雄厚,航天业、制造业、石油化工业及电影工业等也快速发展起来。西部地区不但实现了自身跨越式发展,还成为整个国家电子、石油和军事等高端新兴工业的中心。澳大利亚内陆地区干旱缺水,1949年开始兴建雪山调水工程,将雪山流域水资源调入城市中心地区。跨流域调水极大地促进了电力的增长,电力被输送到悉尼、堪培拉等一系列重要城市,那些为配合调水兴建的水库也变成了旅游胜地。[1]西水东调工程是巴基斯坦乃至全世界调水量领先的工程,该工程灌溉农田面积达到2 300万亩,解决了调水沿线地区的缺水问题。调水使巴基斯坦从粮食进口国转变为出口国,每年可出口大米120万吨、小麦150万吨。随着西水东调工程运行效益的持续发挥,在灌溉、防洪和发电效益继续攀升的同时,调水沿线航运业、旅游业也得到了很好的发展,一些地方已经成为旅游胜地。

表3-1 国外代表性跨流域调水工程的经济效益

2.经济效益是我国跨流域调水客观、内在的追求

我国已建或在建的跨流域调水工程,同样对区域经济和整个国民经济发展作出了重要贡献。正在修建的南水北调工程,包括中线、东线和西线三条线路,它们与黄河、长江、海河和淮河联系起来,形成了“四横三纵”的中国大水网。南水北调工程着力改善水资源时空分布不均带来的问题,正在发挥明显的经济效益。

从工业发展方面来说,南水北调工程满足了受水区用水需求,在弥补其生产生活用水不足的同时,创造了产业升级或改造的机会。南水北调工程建设已经拉动了水泥制造、电器和机械制造等相关产品的需求,促进了调水沿线产业结构调整。调水工程建设促进了高端人才、先进技术的集聚,有利于传统产业的改造,高新技术产业开始迅速发展起来。南水北调工程建设还带动了工业发展,企业有可能扩大规模、提高效益,因而增加了就业机会,解决了部分农村、城市人员的就业问题,使经济增长获得持续、长久的动力。(https://www.xing528.com)

从农业经济方面来说,调水工程在增加工业用水的同时,也扩大了灌溉用水和生态用水的需求,农业可灌溉土地的面积有效增加,干旱缺水的农田终于得到灌溉,大大提高了农业产量,并且还有条件发展新的灌溉面积,农业结构和产业结构得以调整,农村经济发展出现了兴旺的景象。

从交通运输效益方面来说,调水工程贯通了新的水域,拓展了水上通行里程及线路,降低了运输成本,促进了水上交通的发展,有利于调水沿线经济文化的交流与繁荣。

实践证明,尽管跨流域调水工程是公益性极强的基础设施建设,但经济效益是调水活动客观、内在的动机与追求。

3.水权市场能够显著提高跨流域调水的经济效益

传统观点认为,制度是资本、劳动、技术等生产要素之外的外生变量,对经济增长无关紧要。新制度经济学则认为,制度短缺或供给滞后同样会影响到经济发展,制度本身被当成了一种稀缺要素。新制度经济学对于经济发展的理论贡献在于:一是认为发展实质上是更加有效利用资源的制度变迁过程,二是解释了制度在长期、持续经济发展过程中的作用,以此说明有些国家发展、有些国家则停滞不前的原因。[2]按照新制度经济学的观点,水权制度能够显著提高跨流域调水的经济效益。在水资源短缺情况下,我国跨流域调水水权管理行政模式的低效运作,表现出公共水权制度运作成本变高,“水权模糊”的代价越来越大,建立水权市场、实施可交易水权制度迫在眉睫。伴随着水资源短缺现象日益严重,很多发达国家已经减少了政府控制,通过水权市场解决水资源配置中出现的问题。我国绝大部分自然资源的配置已经引入市场机制,为了优化调水资源配置,提高水资源利用效率,提供平等竞争的市场机制,建立跨流域调水水权市场势在必行,具体原因如下。

(1)水权市场对水资源配置具有决定性影响。跨流域调水只是实现水资源的空间位移,并没有改变地区水资源总量。当处于丰水年,调水区水资源丰富,就有足够的外调水;若逢枯水年,调水资源难以满足本地区需求,受水区就面临着缺水风险。在水权得不到明确的情况下,不同流域、地区的企业或个人可以随意引水,受水区处于取水机会的末端,若调水区大量浪费水资源,就可能出现严重缺水的状况,水资源经济效率低下。一旦水权得到明确,水权人可支配水资源是定量、有限的,开发和使用时就会自觉考虑投入产出效益、经济社会效益,调水区不会因为取水便利而无节制用水,受水区也会在自己的水权定额范围内利用水资源,并想方设法通过水权运作发挥最佳经济效益。如果一个地区或者企业,通过调整产业结构、改进用水工艺提高了用水效率,就有可能存在节余的水,因而可以参加水权市场交易而获得经济效益。与过去相比,同等数量的水生产出更多产品、创造了更高的价值,以实现经济效益总体最优。可见,解决水资源短缺问题的有效手段,是建立可交易水权制度,通过水权市场建设,允许水资源使用权在市场上合法交易,以价格反映水资源供求关系,优化配置短缺资源。根据科斯定理,利用市场机制可以使水资源达到合理配置。不同行业、同一行业内部不同用户的用水量、用水效率和效益都不同,随着用水效率的改变,各用户的用水量和用水效益也在动态变化着。通过水权市场重新配置短缺的水资源,不仅能激励用户节水、提高用水效率,带来巨大经济效益,也能够促进水资源向高效用途转移。如把灌区多余水量有偿转让给工业、城市用水,不但能增加灌区水费收入,产生比原有用水更大的经济效益,还能够提高水资源利用效率,实现用水效益最大化和水资源合理优化配置。

(2)水权市场能够明显改善投资和进行成本控制。跨流域调水工程供水范围广、输水距离长、总体规模大,除水源、输水工程建设外,还包括总干渠分水口以下输水工程、自来水厂等配套工程建设,工程建设投资巨大、管理成本高。水权的存在,保证了投资者的水权在水短缺时也不被剥夺。他们一旦获得合法水权,就可以持有这些水权,或把水权出售给其他人。水权把私人投资吸引到跨流域调水工程项目中,使之建设得更快、成本更低。在跨流域调水水权管理行政模式的运作中,由于公共投资缺乏对成本控制的激励,经常出现工期拖延、超工程概算等。水权市场引入后,各方面投资会不断地涌入跨流域调水工程之中,其中既有财政拨款,又有金融贷款;既有中央政府投资,又有地方政府投资;既有民间投资,又有国外投资;出现了投资主体、产权主体、融资渠道多元化的局面。

(3)水权市场有利于提升跨流域调水管理的绩效。水资源行业是我国市场化程度较低、改革相对滞后的垄断行业。水权管理普遍存在政企不分、负债经营、资金短缺、供水量不足、供水标准偏低、净水工艺落后、管网漏损严重、企业冗员多、管理水平差等问题。在大多数城市,水价普遍偏低,水资源浪费现象大量存在。地方财政长期补贴水价,不但资金使用没有效率,也助长了用水的浪费行为。水权市场建立,要求政企分开,打破国有垄断,积极引入竞争机制。政府不再包办水厂,而是开放市场,供水企业实行市场化经营,产权来源多元化。尽管跨流域调水工程是大型基础设施建设,有必要从全局考虑,统一安排生产力布局和自然资源调配,避免出现片面追求局部利益而造成整体失衡的现象。但是,跨流域调水工程投资巨大,单靠国家财政拨款难以满足庞大的投资和运营要求。市场机制可以从根本上理顺产权关系,采用企业化管理方式,理顺出资人之间关系,吸引多方投资,实现调水工程的良性运行。在市场条件下,可以提高水价,使水价真正反映生产成本、资源稀缺成本,增强用户节水动机,政府由对水价或企业的补贴转向对低收入用水户补贴。水价的积极作用是:对于调水区,使水价接近调水真实的机会成本;对于受水区,使水价起到保护水资源的作用;对于调水工程企业,使其正常运营且保证获得正常利润。这样,调水各方利益都得到了比较充分的表达,水价中包含着水资源稀缺的信息。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。