第一节 对于“戏剧性”认知的误区

关于“戏剧性”这一问题,以往在我国的戏剧、电视剧的理论界与实践界,存在不少认知上的误区,现将择其主要观点进行逐一剖析。

一、将“戏剧性”等同于“舞台性”

这是对于“戏剧性”最为常见的错误认识,也是一种保守狭隘的观点。

我们知道,“戏剧性”这一术语是戏剧美学的核心审美范畴,最初主要是指舞台戏剧的审美而言。舞台戏剧中的戏剧性,与戏剧的剧场性及假定性有着不可分割的密切关系,研究戏剧性也应当以剧场性及假定性作为出发点。

就剧场性而言,戏剧总是在一定的演出空间及时间中演绎的。戏剧舞台是一个虚拟而又实在的物理空间,形象地讲,舞台剧在一个三堵墙包围的舞台空间中演出,观众则似乎是隔着第四堵“透明的墙”来观赏演员的表演。戏剧的演出时长也往往是较为固定的,在古希腊时期,按照亚里士多德的说法,往往“以太阳一周为限”,现在的理解是大约演出一天的时间,已经很长了,一般戏剧的演出时长都在两三个小时以内。

戏剧舞台的演员与观众直接面对面,演员的动作、台词等都会一定程度地受到场地的局限。为吸引坐在台下不同位置观众的注意,演员往往依靠较为夸张的语调和动作来达到这一目的,不可避免地会在表演上呈现出夸张倾向。[1]

由于戏剧舞台在时空上的局限性,演出者与观众逐渐达成了某种约定俗成的默契,形成了戏剧艺术的诸多假定性,如以少量的布景、道具等来假定和表现一个特定的戏剧空间,以特殊的艺术手法(转幕、转场、叙述等)来表现一个流逝的戏剧时间等。[2]戏剧舞台由于不宜频频换景,舞台剧一般要求主线突出、场面集中、人物动作高度集中、戏剧冲突高度集中等。在西方,17世纪古典主义时期盛行的“三一律”[3]便是较为极端的例子。尽管“三一律”的艺术手法为戏剧创作设置了太多的清规戒律,但是在某种程度上来说,它是戏剧艺术高度集中的强化。因为,“戏剧与生活的不同之处在于,生活是在时间中流动的,它无始无终,而戏剧的时空则是被封闭在文本之中,成为一个自足体。戏剧要成为一个自足体,就必须把其中的故事编织得紧凑而完整。用劳逊的话说,戏剧就是去掉沉闷乏味的时刻的那部分生活。在这个意义上,纯粹的写实就意味着戏剧的破产。”[4]戏剧的舞台性要求戏剧必须在以下几个方面进行高度集中:人物集中,总是集中力量写好几个主要人物;矛盾集中,必须抓住主要矛盾,使人物置身于矛盾旋涡之中,通过尖锐的矛盾来展现人物性格;情节集中,一出戏常常突出一条主线,贯穿始终,副线力求紧密配合主线,避免喧宾夺主;场面集中,戏剧要把人物、事件等集中到有限的场面中,因此,为人物提供典型环境对戏剧创作具有特殊的意义等。[5]

舞台戏剧的演员要面对面地与观众进行交流,这就要求戏剧艺术要运用多种吸引观众的艺术手段来达到戏剧性效果。例如,古希腊悲剧的产生来源于古希腊人对于酒神狄奥尼索斯的祭祀,最早是通过一队歌队与一名扮演酒神伴侣的人(最早的演员)一问一答,来描述及歌颂酒神的各种事迹。古希腊“悲剧之父”埃斯库罗斯将舞台上的演员由一位发展成为两位,两位演员之间就可以构成戏剧冲突,这样更能吸引观众的观赏兴趣。到了“戏剧艺术的荷马”索福克勒斯手里,舞台上的演员又从两位增加到三位,同时进一步减弱了歌队的叙述功能,这样,戏剧冲突更为激烈,戏剧行动、戏剧悬念等也更为引人入胜,对于观众的吸引力进一步增强,戏剧性也更强了。

戏剧性首先是一种戏剧创作的技巧,要使戏剧达到某种审美效果,与观众达成某种默契,并使观众陶醉、浸淫在审美主体的艺术创造之中。在戏剧中,剧作家与导演、演员等是审美创作主体,观众是审美接受主体,同时也参与了审美创造。戏剧的演与看双方是相互依存、相互影响的统一体,从某种程度上来说,观众与编剧、导演、演员、舞美等一样,是戏剧艺术创造中的重要一员。戏剧创作的审美主体应当尽量调动一切能够让观众产生观赏兴趣和情感反应的艺术手段,营造出引人入胜的戏剧性,这是戏剧生存的内在要求和安身立命的根本。

戏剧的戏剧性,离不开剧场性和假定性。然而,戏剧性虽然是戏剧的本质属性,但并不仅仅是舞台艺术所独有的。戏剧性早已超越了戏剧艺术的范畴,在其他艺术门类中存在着,并使艺术作品散发出耀眼的光芒。在绘画领域便有不少这样的例子。谁能说那座著名的雕塑《拉奥孔》[6]是没有戏剧性的呢?面对《拉奥孔》,观者的精神与情操都获得了“卡塔西斯”,欣赏这座雕塑带给观众的审美感受并不亚于观看一出伟大的悲剧,无怪乎德国大文豪歌德认为《拉奥孔》以高度的悲剧性激发了人们的想象力,同时在造型语言上是“匀称与变化、静止与动态、对比与层次的典范”。又如:俄国19世纪末批判现实主义画家列宾(1844—1930)的著名画作《伊凡雷帝杀子》(原名《1581年11月16日恐怖的伊凡和他的儿子》),整个画面都充满了戏剧性:伊凡雷帝在一次与儿子的争执时,暴怒之下失手击中儿子头部,儿子顿时鲜血如注,瘫倒在地,继而毙命。画家精心描绘了这极富戏剧性的一幕:伊凡双手搂住垂死的儿子,眼中流露着强烈的悔恨及巨大的恐怖。整个画面背景是大片的黑色调,显得阴森、恐怖,暗红色的地毯及伊凡儿子头部喷涌而出的鲜血,映射出这一血腥的场面。这幅画令人印象最深刻之处,是画家集中刻画伊凡的瘦脸上,瞪着两只惊恐万状的大眼珠,“那种不可逆转的杀子之痛,预示着伊凡的统治即将灭亡,也向世人展现了残暴的沙皇注定失败的原因”。[7]

在音乐领域,许多优秀的音乐作品也都具有戏剧性。德国作曲家瓦格纳的歌剧被称为“用音乐展开的戏剧”,其歌剧代表作《诸神的黄昏》具有很强的冲突性,在这部作品中,“冲突性的歌剧音乐几乎无处不在,无所不能——它们分布在歌剧的每一幕、每一场、幕间及各处的细节之中。这些音乐的冲突性具有足够的表现力,在歌剧中对各种戏剧人物、各种冲突事件、各种复杂情态、各种隐秘的心理活动都作出精彩绝伦的刻画与展现”。[8]又如,德国作曲家贝多芬创作的《命运交响曲》自始至终都充满了戏剧性,作曲家用与主题相得益彰的节奏、旋律,表达出作者对于人生、生命的强烈的情感体验及感悟,给观众带来了难以忘怀的戏剧性体验。

戏剧性不仅仅是舞台戏剧艺术所独有的,它不仅超越了戏剧艺术,也超越了各种艺术本身,渗透到了生活中的各个领域。纵观人类上下五千年的历史,发生了多少戏剧性的事件?一出萨拉热窝刺杀事件,其中蕴藏着多少情境、行动、冲突、悬念及巧合,其结果又是多么出人——无论是当事人还是旁观者——意料之外,随着卷入该事件纷争的国家和地区越来越多,萨拉热窝刺杀事件随即也成为第一次世界大战的导火索。可以说,在我们生活中的每一天,在地球的各个角落,具有戏剧性的一幕幕故事无时无刻不在发生着、上演着。生活中的戏剧性往往比艺术作品中的戏剧性还要丰富,还要强烈,正如伟大的戏剧家莎士比亚在喜剧《皆大欢喜》(As You Like It)中所言:“整个世界是一个大舞台,世间的男男女女不过是舞台上的演员。”

前文已经表述,电影、电视剧同属于演剧艺术。戏剧性不仅仅局限于舞台戏剧,也是电影、电视剧艺术的本质属性之一。尤其是电视剧艺术,与电影艺术相比,它与戏剧的关系更近,戏剧性渗透在电视剧艺术创作、演出的各个领域。当然,从戏剧到电视剧,戏剧性的表现形式,已经从舞台结构安排的线性过程,发展到以镜头结构编织的多维时空。这种艺术载体和演出媒介的变化大大拓展了戏剧性的外延,但是,并未改变戏剧性的本质内涵,换言之,电视剧的戏剧性与戏剧戏剧性在本质上是一致的。

综上所述,“戏剧性”与“舞台性”不能画等号。

二、将“戏剧性”等同于“冲突性”

人们一提到“戏剧性”,往往就会想到一句话:“没有冲突就没有戏剧”,很容易将“戏剧性”与“冲突性”等同起来。诚然,戏剧中最令人感兴趣的,就是戏剧中蕴涵的冲突、悬念等因素。冲突越激烈,悬念越强,戏剧就越吸引人,戏剧性也就越强,这是毫无疑问的。

戏剧冲突,的确是增强一出戏“戏剧性”的重要艺术手段。通常,“冲突性”与“戏剧性”在很多时候是统一的,“冲突性”往往构成“戏剧性”较为核心的一个方面,“戏剧性”也经常以“冲突性”的面貌出现。可以说,戏剧冲突是使戏剧保持某种张力、对观众产生巨大吸引力的重要元素之一。

但是,“戏剧性”的美学范畴比“冲突性”更为广泛,“戏剧性”与“冲突性”是不能画等号的。

首先,“戏剧性”不仅仅是指冲突和悬念等因素,冲突、悬念只是构成戏剧性的重要元素,而部分并不能代表整体。“戏剧性”是通过多种元素共同起作用的,如:戏剧情境、戏剧动作等与戏剧冲突、戏剧悬念应相互配合,在特定的戏剧场面中实现某种戏剧性。

其次,在一出戏中,并不是只要有冲突,就具有戏剧性。具有戏剧性的冲突,是能够充分揭示主题、展现人物性格、推进剧情进展的冲突。因此,要注意研究什么样的冲突才具有真正的戏剧性,而不是盲目制造所谓的“冲突”来硬性地达到戏剧性效果,那样将适得其反。(https://www.xing528.com)

最后,戏剧当中的某些部分也许并没有冲突,但同样非常具有戏剧性。如阿契尔所说的,在《罗密欧与朱丽叶》阳台相会一场,体现的并不是意志的冲突,而是意志的极度融合。

因此,“没有冲突就没有戏剧”在许多时候是适用的,但不能将其绝对化。“冲突性”是“戏剧性”的重要方面,却不能等同于“戏剧性”。

俄国举世闻名的小说家、戏剧家契诃夫,其戏剧《三姊妹》、《樱桃园》等不以富有冲突性的情节为主,而是以人物为中心,深入剖析了当时俄罗斯一群小知识分子及没落贵族的精神状态,客观真实地呈现出了人生百态,散发着浓郁的抒情意味,尽管冲突性不强,却蕴涵着巨大的戏剧性。[9]

“戏剧性”也不能等同于“故事性”或者“悬念性”。德国现代戏剧家布莱希特认为,西方传统戏剧主要运用悬念来吸引观众,鉴于亚里士多德在悲剧六要素中,将情节作为第一要素,布莱希特将传统戏剧称之为“亚里士多德式”的戏剧。反之,非“亚里士多德式”的戏剧,在剧情上不讲究起承转合,不靠悬念来吸引观众,而主要借鉴小说中的叙事性手法,将角色行动与叙述相结合,常常呈现一种开放式的结局,观众与剧情保持一种距离,因此,非“亚里士多德式”的戏剧能够更好地启发观众的思考。

不论布莱希特的概括科学与否,传统戏剧与现代戏剧都是戏剧。现代戏剧在某种程度上有意弱化了故事性,但是,现代戏剧同样很重视“戏剧性”的营造,只不过在营造手法上与传统戏剧有较大差异而已。现代戏剧力图探讨的人物生存状态,表达的对人与世界的思考,呈现出的人文关怀,体现出的强大感染力及戏剧性,与传统戏剧相比丝毫不弱。

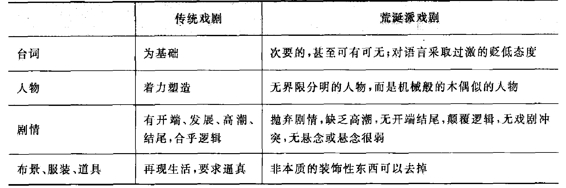

以下将传统戏剧与荒诞派戏剧[10]作一个对比:

表1—1

荒诞派戏剧并不摒弃对于戏剧性的追求,而是追求一种“纯粹戏剧性”。荒诞派戏剧的代表作家、爱尔兰剧作家贝克特[11]认为:“艺术家通过直喻把握世界。”因此,荒诞派戏剧归根到底,就是试图打破以文学剧本为基础的传统戏剧及戏剧观,而更多依靠引人思考的情境、[12]演员奇特的动作、富有意味的舞台形象、夸张的场面呈现等来达到戏剧性效果。例如:荒诞派戏剧的主题往往是悲剧性的,但为吸引观众,在表现主题时常常运用轻松的喜剧形式,几乎所有的荒诞派戏剧都不同程度地采取了滑稽剧的表现手法。

从古希腊悲剧到荒诞派戏剧,西方戏剧在历经了两千多年的发展、演变之后,在美学追求上无论历经了怎样的变化,但最终是殊途同归的;运用各种舞台艺术手段,引起观众对剧中人物命运的关注,最终使观众获得“卡塔西斯”。[13]可以说,在两千多年间,无论戏剧如何发展演变,都以其特有的艺术手段追求并营造着某种戏剧性。

“戏剧性”的主要表现对象,是“人”。戏剧要生动地表现出人的情感、命运、处境(尤其是现代派戏剧着重表现人的情境)等,才能吸引和打动观众。

总之,“戏剧性”并不等同于“冲突性”或“故事性”、“悬念性”等,“戏剧性”营造手法也不仅仅是一种结构剧情的手段,而是使戏剧自始至终保持某种张力,吸引观众持续观看的综合性艺术手法,其复杂性远非用“冲突性”或“故事性”概括那样简单。

三、将“戏剧性”等同于“偶然性”

还有的人认为“戏剧性”就是“偶然性”,这也是对于“戏剧性”认知的常见误区,这一认知就更为狭隘了。

俗话说:“无巧不成书”。这个“巧”即“巧合”,主要就是指偶然性。偶然性在叙事性作品,如小说中也经常运用。在戏剧中,由于时间和空间的限制,戏剧的发展、冲突、转折等往往要求在较短的时间内完成,因此,剧作家常常通过运用“偶然性”来加速人物动作进展、组织剧情、营造冲突等。如:在古希腊悲剧《俄狄浦斯王》中,俄狄浦斯王偶然在一个三岔路口杀死了一个老人,没想到就在无意中犯下了“杀父”的罪孽;在曹禺的悲剧《雷雨》中,鲁侍萍的女儿四凤偶然来到周朴园家里帮佣,没想到这个周朴园正是她母亲30年前的旧情人,而她热恋的大少爷周萍正是自己同母异父的哥哥!在这些剧中,偶然性的运用是营造“戏剧性”不可替代的重要手段。

虽然偶然性的运用是戏剧性营造中重要的艺术手法之一,常常使剧情发生突转,带给观众惊奇感,但不可否认的是,偶然性只是戏剧性营造手法的一种。适当、巧妙地运用偶然性能加强戏剧性,但切不可滥用,否则,就是“功力不够硬戏凑”,导致戏剧性过度,反而收不到良好的戏剧效果。

例如,曾在欧洲风行一时的佳构剧,就惯常滥用偶然性手法。19世纪法国剧作家斯克莱布创作的佳构剧可谓风行一时,他著名的代表作《一杯水》中充满了偶然性,全剧以一杯水作为情节和人物命运发展的主线来讲述跌宕起伏的故事,极尽巧合之能事,却全然不顾人物行动和性格的基本逻辑。尽管该剧在上演时由于剧情一波三折受到了观众的追捧,但是,在一百多年后的现在,斯克莱布的作品早已被人们遗忘了。这是因为,如果以牺牲人物塑造为代价,不考虑人物性格、动机等重要因素是否符合生活逻辑,纯粹依靠偶然性的戏剧技巧来营造戏剧性效果,这种所谓的戏剧性是经不起考验的。

“偶然必须是蕴涵着必然的偶然,巧合必须符合生活的逻辑。出乎意料之外,还要入乎情理之中。如果没有真实感相伴,观众就无法进入剧情,就无法借助自己的生活经验对戏剧中的故事做出判断。”[14]因此,偶然性是营造戏剧性不可或缺的一个方面,但切不可片面强调之,在具体运用时要谨慎,尤其是不能依靠偶然性来作为解决戏剧矛盾的主要手段,更不能由于偶然性的滥用而使真实性受到损害。

在对常见观念中“戏剧性”认知的误区进行甄别之后,为阐明究竟何谓“戏剧性”的问题,下一节将对“戏剧性”理论进行历史溯源。关于“戏剧性”这一戏剧美学中重要的理论问题,在戏剧发展的两千多年时间内,中外戏剧史上不少美学家和戏剧理论家都对“戏剧性”问题进行过积极的探讨或界定。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。