§3 两个引擎综合分析

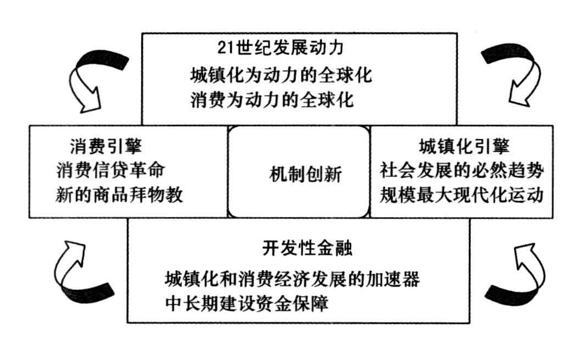

在当前抵御全球经济衰退、建立国际经济新秩序中,我们把两个引擎放在一起进行比较不难发现:以商品消费为动力引导的世界经济,客观上存在一些过度消费和浪费现象,对资源和环境造成很大压力。我们不能完全否定消费引擎的积极作用,但国际社会有必要对消费引擎进行有效调控和节制。以城镇化为动力引导的世界经济,有很大的发展空间。中国作为发展中大国,城镇化率还比较低。这一方面,说明中国建设任务的长期性和艰巨性;另一方面,也说明中国有巨大的潜力,把这个潜力发掘出来,中国就有可能保持经济长期平稳较快发展,并对世界经济做出贡献。从全球和长远看,消费引擎需要而且必须适当减速,城镇化引擎需要而且必须适当加速,这是21世纪国际经济平衡发展的趋势。国际金融危机的爆发,使以美国为中心的全球化动力衰减,以多极发展为特征的全球化面临上升机遇。

3.1 两个引擎变化趋势

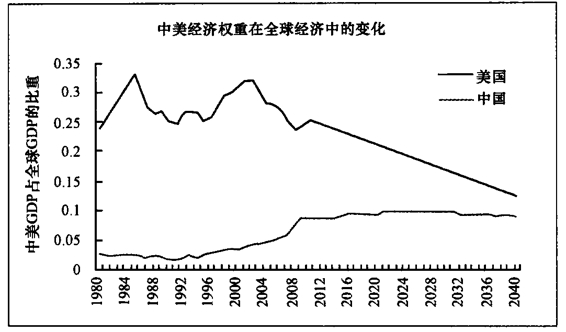

图5-1比较了两个引擎的代表性国家(美国和中国)经济增长占世界比重的变动情况,可以看到:

一是,改革开放三十多年来,中国经济建设所取得的巨大成就提升了中国的全球地位,中国对世界经济的贡献率显著提高,影响力大大增强。在过去30年内,中国占世界GDP的份额大幅提升,特别是最近十多年,增幅最为明显,由1998年的3.4%提高到2011年的8.9%。从1998年以来,中国实施积极财政政策,推行城镇化发展战略,加大基础设施建设力度,以投资建设拉动国内需求,刺激经济增长,进入城镇化加速发展时期。中国城镇化率由1998年的34%提高到2011年的47%,年均增长1.11个百分点,极大地带动了经济总量增长。按照目前的常规合理的发展速度,中国GDP总量有可能在21世纪中期超过美国。但中国的综合实力与美国相比仍然差距很大,21世纪仍然是美国的世纪。

图5-1 美国和中国经济增长占世界比重变动情况

说明:各国基础数据取自世界银行网站(www.worldbank.org.cn)公布的历年数据;作者根据基础数据和两国经济发展的常规速度,在综合分析的基础上计算了中美GDP占全球GDP的比重。1980—2009年数据为世界银行公布的真实数据,2010—2050年的数据为预测值(相关回归分析)。

二是,与中国成为鲜明对比的是,以消费为动力的美国经济占世界GDP总量的比重日趋下降,近30年来,美国GDP对世界的贡献率每十年大约下降2个百分点,特别是1998—2009年,美国占世界的GDP的份额由29.3%下降到23.6%,但美国在全球经济中仍居领头羊地位。

三是,消费仍然是美国经济发展主要推动力。近十多年来,虽然美国GDP总量在世界的占比逐渐下降,但是美国消费动力占其本国GDP的比例却呈现一种上升的趋势,美国消费动力占GDP的比例高达80%。这说明美国消费引擎仍然是一个最重要的增长动力。这次全球经济危机是20世纪大萧条以来最严重的事件,对美国的消费引擎有一定影响。但是,美国靠借贷消费带动的增长模式不会改变,其金融帝国主义模式也不会终结,在质上不会变,只是在度上会有收缩。反思危机,可以看到:消费信用的不健全所累积起来的系统性风险,给经济平稳运行带来重大隐患,甚至造成巨大破坏。因此,建立完善的消费信用机制,增强消费经济的抗风险能力将是以消费为动力的全球化的必要保障。(https://www.xing528.com)

3.2 开发性金融是城镇化发展的加速器

世界格局正处在大变革、大调整期,国际金融危机的冲击是长期性的,全球金融危机对于经济增长的负面影响可能延续比较长时间。总结研究全球发展动力和方向,世界很多国家都把城镇基础设施建设作为恢复经济增长、增加就业机会、提升发展水平的重要措施。据2011年全球基础设施高峰论坛介绍,今后30年全球用于战略性基础设施建设的资金需求将达到35万亿美元。中国也是一样,今后一个时期,甚至很长一个时期,城镇基础设施建设对扩大内需、调整产业结构、促进经济增长,将发挥关键作用。这将很大程度上决定中国经济形势的走势和特点:一是基础设施先行的拉动作用更加明显。作为发展中国家,中国长期处在建设阶段,城镇化是拉动经济增长的持久动力,基础设施先行在城镇化加速中起着根本性、长远性和全局性作用。在扩大内需过程中,铁路、公路、机场等交通网络和城市基础设施建设成为重点,大量二线城市甚至县级城市的发展也会随之加快。二是产业结构调整的任务更加艰巨。扩大内需的一项重要内容就是要以提高自主创新能力和增强三次产业协调性为重点,优化产业结构。金融危机使中国外需大量减少,客观上为中国加快自身产业发展提供了巨大的倒逼机制压力。如果中国能够以此为机遇,加大对重点产业发展的支持力度,促进建设相对齐全、独立自主、技术水平较高的产业体系,提高国际竞争力,就可能化危为机,在新一轮经济增长中继续保有主导权。三是促进中小企业发展的重要性更加突出。中小企业既是拉动经济增长的重要力量,也是吸纳就业的主力军,在国民经济中所占的比重会逐渐增加,成为流通业、服务业以及加工制造业等领域加快发展的基础。四是通过国际合作缓解资源制约的要求更加迫切。目前中国面临严重的资源制约,重要能源矿产资源一半以上依赖进口,这些重要资源大多为西方跨国公司所垄断,使中国处在非常被动的局面。政府要求利用海外投资的新机遇,更加积极稳妥地实施“走出去”战略,加大对中国急需稀缺资源和关键技术领域的对外合作力度。显而易见,所有上述重要特点均与开发性金融密切相关,一方面要求开发性金融发挥加速器和调节器作用,另一方面也为开发性金融加快发展带来重要机遇。开发性金融有责任、有能力“打通瓶颈,融通天下”,融资推动构建城镇化基础建设产业链和供应链,满足中国中长期建设发展的需要。

小 结

本章讨论了中国特色开发性金融产生和发展的国际大背景。开发性金融是立足全球战略思维、正确研判和把握国际竞争中可持续发展基本方向和动力的结果。在经济全球化中,中国城镇化所产生的巨大需求空间为完善现代信用体制提供了新的机会和动力。在13亿人口大国加快城镇化,所创造的需求市场是巨大的,需要在全球范围内配置供给。开发性金融有可能像20世纪初美国信贷消费革命为消费提供充足资金一样,为城镇化建设提供充足的信贷支持,从而加大城镇化的引擎力量。坚持全球化战略思维,不难有以下基本认识:一是开发性金融定位是中国中长期发展战略的重要布局;二是开发性金融理论与实践是中国有特色社会主义市场经济的重要组成部分;三是建立预防金融危机长效机制,确保中国平稳较快可持续发展,需要发挥开发性金融在经济建设和制度建设中的重要作用。从国际角度看,全球城镇化任务同样是长期和艰巨的,发达国家也存在旧城改造和重建问题,中国特色开发性金融理论和实践,对国际社会也将是有益的。

图5-2 21世纪发展动力

【注释】

(1)David Harvey,The Condition of Postmodernity,Chapter9,“from Fordism to Flexible Accumulation”.p141~172,Blackwell Publishers,1991.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。