城镇是一国经济、政治、文化教育、科学技术和物流交通等要素的高度聚居地,是伴随工业化和现代化而建构起来的。因此,城市作为区域经济、政治和文化中心在国民经济和社会发展中无不发挥着主导作用。联合国的数据显示,全球城乡人口已在2009年发生了历史性“倒转”,城市人口比重达到50.1%,这种城市人口规模超过乡村人口的新态势,似乎预示着当代人类社会正在进入西方学者所预见的“城市世界或全球化城市”时代。伴随全球城市化进程的加速呈现,21世纪势必将成为以城市引领发展的世纪。

(一)城镇化的共性与个性

共性就是普遍性或言一般规律。个性则是相对于共性而存在的。个性就是特色,但特色不一定都是有益的,只有那些能够转化为“比较优势”的个性或特色才有可能化为积极的动力。城镇化的共性是建立在城镇化自身演进内在规律基础上的,城镇化个性则是基于共性的“差异”呈现,是一个城镇的灵魂所在。

从“共性”看,城镇化是伴随工业化与现代化而呈现的产业集聚与人口聚居;是农业人口向非农人口转化,并在城镇聚居的过程。城镇化的演进总是从初级向高级逐渐推进的,是乡-城聚落形态的空间格局演变。城镇化的实质是非农化,人口的乡城转移只不过是形式,而产业转型才带有实质性。这些都是各个国家和地区城镇化进程中所呈现出的基本特征。

从“个性”看,城镇化进程的时空交错,总会因区域间资源禀赋,区位条件,人文积淀及制度安排的不同而凸显差异,形成各自的城镇特色。

第一,不同的资源禀赋是区域城镇化发展的基础支撑条件,也是城镇特色的一种体现。资源是人类经济社会发展的必要条件,资源的开发利用过程,就是人类社会文明进步的过程,也是人口集聚与城镇形成的过程,资源开发利用的程度,更是衡量人类生产力发展水平的重要评判标准。实际上,“资源”的含义相当广泛,它可以包括自然界的一切要素,甚至也包括人类自身。一切人类生存所需之物或可用之物都可纳入“资源”范畴。云南无疑是上苍赐予华夏大地的一块资源宝库,素有“植物王国”“动物王国”和“有色金属王国”之称誉,许多自然资源储有量和开采量都居全国之首。据此,在开发利用这些资源的过程中,也赋予一些城镇鲜明的资源特征。譬如享誉全国的“锡都”个旧,因锡矿而兴延续上百年。云南作为资源富集、经济落后的欠发达省区,需要充分认识自身城镇化发展中资源的开发利用有可能带来的优势与劣势,才可能扬长避短,促进发展。就人文资源来看,丰富多彩的地方民族文化积淀和悠久的社会历史传承形成了彰显“滇文化”蕴含的城镇特色。

第二,不同的地理区位是区域城镇化发展的先决条件,也决定了城镇的规模与功能。在封闭的中国版图上,云南位处祖国的西南边疆,内接广西、贵州、西藏三省区,外与越南、老挝、缅甸接壤;但在开放的世界格局中,云南是面向南亚、东南亚开放的“桥头堡”,是中国实施长江经济带建设和“一带一路”建设的重要通道。此外,从地理地貌看,云南地处云贵高原,作为青藏高原向南的延伸部分,境内山高谷深,沟壑纵横,39万平方千米的土地面积94%为高原山地,平地仅占6%,如此地理地貌造就了全省各民族人口“小聚居与大分散”的人口空间分布特点。因此,云南许多城镇都是在“盆地经济”或“平坝经济”的地理地貌特征上建构起来的,这一方面形成了云南独特的山地城镇景观,另一方面客观上限制了云南城镇人口集聚的规模扩张。

第三,不同的人文积淀是区域城镇化发展的文化底蕴,内含着城镇独有的魅力。城镇文化是城镇竞争的软实力,是人文历史与自然山水长期融合的结果。根据全国人口普查资料统计:2010年云南省少数民族人口总数已超过1500万,占同期全国少数民族人口的13.71%,占云南全省总人口的33.39%,是全国仅次于广西的第二个少数民族人口大省。另一方面,云南又是一个多民族聚居的边疆省份,人口规模超过5000人,并形成一定聚居区的民族共有26个(其中云南独有少数民族人口15个),占全国民族族种的46.43%。这表明,云南作为少数民族人口大省和多民族聚居省的特点十分显然。而且这种多元民族人口集聚特点还在不断加强。作为一个多民族聚居省区,云南省多姿多彩的民族文化元素与“十里不同天”的地貌格局,早已融入区域城镇风貌之中,彰显各具特色的城镇魅力。譬如,苍山洱海与大理城镇白族民居;玉龙雪山与丽江纳西古镇,版纳傣族风情与热带城镇景观。当然,在城镇发展中如何能够既融入全球化浪潮,又保持本土民族文化元素。彰显本土区域城镇特色,并转化为城镇竞争的软实力,这始终是城镇化进程中最具挑战性的问题。在这个过程中,既需要重视本土优秀民族文化的挖掘与传承,又要避免“千城一面” 的造城模式,避免城市文化的非地方化和城市“地点精神”的丧失。

第四,不同的制度安排会带来不同的城镇演化格局与态势,影响着区域城镇化的力度、进度与界度。一般认为,城镇化演进主要受两种力量的牵引:一是市场引导,二是政府规制。前者借助“市场”力量这只“看不见的手”将各种资源与要素聚集起来,形成城镇;后者依靠“制度”安排来实现城镇化,换而言之,“政府规制”就是在制度层面上考虑城镇化过程中的体制支持程度与供给状况,从宏观上体现政府作为与政策实效这只“看得见的手”对城镇化的影响作用。区域城镇化能否健康发展,取决于既定时空条件下一系列的制度安排和与时俱进的制度创新。诸如户籍制度,土地制度,住房制度,社会保障制度等。建设能够集合资源节约、环境友好与人口均衡“三位一体”的可持续发展城镇,无疑是促进区域城镇化健康发展的制度保障。众所周知,中国的城镇化存在强势的政府主导取向,长期实施的城乡“二元”分割的户籍制度,对中国城镇化影响深远。改革开放以来,伴随计划经济向市场经济的体制转变,政府主导的城镇化战略也在发生转变,市场作为推动城镇化进程、塑造城镇形象“无形之手”的力量越来越具影响力。云南的城镇化演进状况同样有着“二元”户籍制度长期实施形成的“城乡分治”结局,但也伴随市场经济的深化,云南城镇化进程加快的同时,城乡格局正在发生新的改观。尤其是国家西部大开发政策实施、“一带一路”建设构想的提出与实施,都对云南地方经济社会发展产生不同于全国的重要影响。

(二)城镇化的形式与内容

城镇化的演进来自人口主体的转移,而人口转移可有两种表现形式,一是空间转移(如乡村→城镇),二是产业转移(如农业产业→非农产业)。一般来讲,农村人口转移通常会依沿着农业(种养植业)→工业(加工制造业)→商业(服务行业)的路径次递转移,而且在转移过程中劳动力的空间改变与产业集聚往往在同一时空情景下并存。正因为如此,人们容易把农村人口的空间转移与产业转移混为一谈,把城镇化与非农化视为一体。

按常理讲,在既定的时空限定下,城镇人口与非农人口应是大体吻合的,但两者在统计意义上则各有所指。根据指标观察,有关部门一直在使用这样两对统计指标,一是按聚居地域划分的“农村人口”(Rural-dweller)与“城镇人口”(Urban-dweller);二是按从业部门划分的“农业人口”(Agricultural Population)与“非农业人口”(No-agricultural Population),这两对指标不仅统计口径截然不同,而且指标属性也是泾渭分明的。但两对指标涉及的四个概念之间又存在密切的内在关联与互通关系。一般来讲,大凡农业人口都可归属为农村人口,同理,凡是非农人口大都聚居于城镇;但反过来看,农村人口并不全是农业人口,其中还包括一定规模的非农人口。同理,城镇人口也并不全是非农人口,其中也有可能存在一部分农业人口。在此,不妨归结为如下关系式:

农村人口=农业人口+部分非农人口

城镇人口=非农人口+部分农业人口

可见,中国农村人口和城镇人口两概念的外延比农业人口和非农人口宽泛。换言之,按聚居地属性统计的城镇人口明显高于按从业属性统计的非农人口。因此表明,在当下中国的城镇化进程中,进入城镇的(常住)人口中有相当一部分还在以农牧业为生,实属形式上的城镇人口,实质性的农业人口;同样,居住在农村的人口也并非都在务农。这种形式与内容的分离意味着,按聚居地口径统计到的城镇人口中包含有相当规模的农业人口,因此中国城镇化进程本身包含着非农化(见图1-1)。

图1-1 城市化与非农化概念的联系与区别

理论上讲,城镇化与非农化本是两个既相互联系又显存差异的概念。前者意指乡村人口向城镇人口转变,城镇人口数量规模和所占比例不断增长的过程;后者则是指农业(劳动力)人口逐步脱离农牧产业而转向非农产业,并在二、三产业就业的现象。两个概念虽然都涉及人口主体的变动,但又显然不同,城镇化强调人口聚居形态的空间变化,非农化则反映人口从业属性的身份转变。我们认为,对于人口的城镇集聚来讲,“转移”只是手段,“致富”才是目的。换言之,城镇化的实现并不在于人口聚居空间的形态变化,而取决于人口从业属性的身份转变。因此,从形式与内容的区别来讲,人口的空间转移只不过是形式,而产业转移才带有实质性。由此揭示了城镇化应依托于非农化而发展的基本逻辑关系。

纵观世界各国,人口聚居形态的“城镇化”演进总是以人口从业属性的“非农化” 转型为先导的,非农从业人口(No-agricultural Population)的规模和占比普遍高于城市聚居人口(Urban Population),而且越是发达的地区和国家,非农化超越城镇化的特征越明显。这提示了城镇化演进依存于非农产业发展的一般规律。而一些南美国家的人口城镇化则超过同期该国人口非农化水平,这种超前于非农产业吸纳能力凸显的城镇化水平,与世界城镇化发展的主流态势相背离,亦是城镇化内容与形态不统一而凸显的一种“虚高”现象(参见图1-2)。

图1-2 2010年部分地区和国家城镇化率与非农化率比较

资料来源:UN. DESA .Population Division, Rural Population、Development and the Environment 2011. www.unpopulaion.org.

注:差值=城镇化率-非农化率。若城镇化<非农化,就意味着从事非农产业的人口占比超过聚居城镇的人口占比,有助于城镇化的稳定呈现与持续深化;若城镇化>非农化,则表明聚居城镇的人口占比超过从事非农产业的人口占比,易于导致城镇化水平的“虚高”,不利于城镇化的健康发展。

事实上,一些南美国家的城镇化率虽然在20世纪70年代就快速升高,甚至超过西方发达国家城镇化的同期水平,但由于非农产业发展滞后,城市公共服务和社会保障缺失等,许多农村人进入城市却没有固定的职业和稳定的收入,虽然聚居在城市,但大多居无定所,进而沦为城市贫民。这种城镇化的“拉美陷阱”严重拖累了拉美国家经济社会的健康发展,加剧了城乡人口的贫富分化。拉美国家的这种城镇化陷阱尤其值得我们引以为戒。(https://www.xing528.com)

(三)城镇化的阶段与层次

在既定的时空条件下,不同城镇总会显现不同的发展阶段与规模层次。

追溯人类聚落形态的历史演变,无外乎乡村(Countryside)和城市(City)两大类型,前者与传统农业社会相伴随,后者与工业化和现代化进程相伴随,作为两种迥然不同的聚落形态,城市被认为是脱胎于乡村而凸显的聚落形态。但城市形态也在不断演化。就城市化演进的不同阶段观察,有可能在不同的聚居层次上形成不同的城市形态,至少可细分为三类,即城镇(Town)、城市(City)和都市(Metropolis)。这三种人类聚居形态虽然同属非农人口聚居地,但因所处阶段和聚居层次不同,内含着并不一样的聚落形态特征。城镇是城市化初期的城市雏形,空间规模小,人口聚居少,并带有较强的乡土气息;城市则是城市化进程中最具代表性的聚落形态,空间扩展迅速,人口聚居骤增,但往往也是矛盾集中凸显,城乡“二元”对立形成的时期;都市是城市化后期阶段的城市形态,具有城乡全域融合,空间高效扩展,人口从单核式的高度聚居转向多中心的扩散聚居,形成“城市区域”(City-regions)的现代性特征。因此,基于城市化演进的历史过程考量,不难看出城市化演进应跨越的三个阶段:即初期的“(乡村)城镇化”阶段;中期的“(城镇)城市化”阶段和后期的“(城市)都市化”阶段。通常情形下,这三阶段的城市化过程往往表现为一个递次演进和逐级提升的过程。

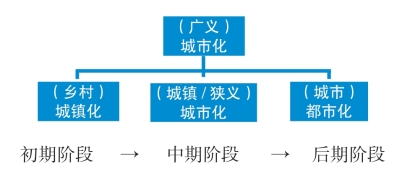

鉴于上述,本文主张从广义和狭义两个层面来理解城市化(Urbanization)概念,广义的城市化是惯常意义上的表达或泛称,它同时涵盖城镇化(Urbanization on town level)、狭义城市化(Urbanization on city level)和都市化(Urbanization of agglomeration)三层含义;狭义的城市化则与城镇化和都市化并列,可理解为广义城市化进程中的一个特定阶段,即处在中期阶段的“(城镇)城市化”(参见图1-3)。

图1-3 城市化概念的两层面与三阶段图示

观测城市化演进的一个显性标志就是城市人口比重(即城市化率)的变化。早在20世纪70年代,美国地理学家诺瑟姆(Ray M. Northam,1975)就在观察各国城市化演进的过程中指出:不同的城市化演进阶段会出现与之相伴的城市人口比重,同时表现出不同的增长速率,其变动轨迹大致展现为一条稍被拉斜的“S”型曲线。

诺瑟姆依据城市化率指标将城市化进程划分为三个阶段:一是城市人口缓慢增长的“初期阶段”,此时区域人口以乡村聚居为主体,人口城市化率低于30%,且增长速度缓慢,人口的乡城迁流十分有限,区域发展以农业为主导,其变动轨迹反映在“S”形曲线的左下段,曲线斜率较小;二是城市人口加速增长的“中期阶段”,此时城市化水平超过30%,伴随农业劳动生产率的提高,农村剩余劳动力大量涌现;与此同时,工业化和非农化进程的加速呈现,推动二、三产业的扩张,城市可提供的就业岗位不断增加,吸引着周边农村人口大量涌入,促使城市在空间和规模上急剧扩张、城市人口数量持续增长。其变动轨迹反映在“S”形曲线的中段,曲线斜率较大;三是城市人口减速增长的“后期阶段”,此时城市化水平已突破70%,人口乡城聚居格局显著改变,城市生活已经全面普及,居住在乡村的人口大为减少,同时城市化速度明显放慢,传统的农业社会特征近乎消散,脱颖而出的是现代农业产业和都市农业,区域发展表现出很强的城市主导特征,其变动轨迹反映在“S” 形曲线的右上段,曲线斜率较小(参见图1-4)。

显然,城市化的三个阶段既相对独立,又互为贯通。一方面,作为城市化初期阶段的“城镇化”,是村民(villager)变市民(citizen)的过程,表现为乡村人口向城镇的聚居;而作为城市化后期阶段的“都市化”,则是市民(citizen)变公民(civics)的过程,表现为城市都市化和城乡一体化的过程;而处在中期阶段的“狭义城市化”,虽然具有承前启后的“过渡”属性,但却是最具象征性和影响力的城市化阶段;另一方面,城镇化、(狭义)城市化与都市化均是在广义城市化概念泛称下,基于城市化特质的认识拓展与表达细化,但从初级阶段的城镇化演进到高级阶段的都市化,不仅意味着人类聚居形态的时空跨越,而且预示着人类文明程度的历史跃升。在城市化初期阶段,人们追求的是经济福利,如收入增加、生活改善等,进入中期阶段以后,人们开始关注公平正义、文明自尊等社会境遇。不同的城市化阶段,内含着不同的城市化特征。

图1-4 城市化演进及阶段图示

针对云南,自1949年中华人民共和国成立以来,云南的城镇化虽然始终低于全国平均水平,但演变轨迹与全国十分相近,均呈不断上升之势,尤其自改革开放以来,云南城镇化进程不断加速,在2006年突破30%,进入城镇化的中期阶段,2013年城镇化率进一步突破40%。但与全国同期值比较,差距仍然显见。

图1-5 1949年以来云南人口城镇化进程与全国比较

鉴于云南省经济社会发展总体水平较低,发展还面临着不平衡、不协调、不可持续等困难和问题。云南的城镇化理应是一个不同区域间遵循大中小城市和小城镇分层展开,各得其所的并行过程。我们需要在充分认识自身条件及发展潜力的前提下进行城镇化实践。

根据云南省城镇化发展水平,可以从四个层次观察云南城镇的空间格局:各城镇层级之间存在明显的差序格局与互动关系,在城镇体量、人口规模、空间格局、经济实力、功能作用等方面都不一样。

第一层次是社会经济发展实力最雄厚的省会城市昆明,作为云南省政治经济文化中心,是全省经济社会的“增长极”。

第二层次是分布于全省各地(州)级的12个中心城市,即玉溪、楚雄、曲靖、大理、保山、瑞丽、蒙自、文山、昭通、普洱、景洪和丽江。这12个地州的行政首府都具有建设成为区域中心城市的独特优势,在区域城镇化进程中发挥着承上启下,带动地方经济社会发展的“次中心”作用。

第三层次是星罗棋布的县域城镇,这类城镇作为县级行政辖区,在云南涉及128个县级行政区域。这类城镇虽然在城镇功能、人口和产业集聚诸方面无法与上述层次城镇相提并论,但对周边农村的影响带动作用最直接,也是最“接地气”的城镇,具有“城尾乡首”的鲜明特征。

第四层次是散布在广袤乡村的各类特色小城镇,这类小城镇的形成原因多样,除了乡镇所在地之外,交通要道、旅游开发、商贸集市、工矿建设、口岸设置等都有可能促成当地小城镇的兴建。也因此显现不同的城镇功能。

总之,城镇化的演进都有自身的规律,而且从时间维度看,不同的经济社会发展阶段,总有与之相伴随的城镇化水平。同样,从空间维度看,区域发展的不均衡性必然形成不同层次的城镇规模与品质差距。因此,我们反对两种无视城镇化规律,急功近利的城镇化主张:一是盲目追求“一步到位”;二是一味强调“做大做强”。结果往往是劳民伤财,欲速不达。其结果势必带来一系列负面影响,有损城镇化的健康发展。

基于上述,我们认为,特色之于城镇及其发展前景的重要性,就犹如活力之于生命般不可或缺,因为缺乏特色的城镇,好比缺乏活力的生命一样显得苍白无力。但特色并不总是可以自然呈现的。鉴于发展的时空差异,尽管区域城镇化模式和道路不可能千篇一律,城镇形态亦不应该千城一面,需要我们高度注重并努力挖掘城镇发展的自身特色,才有可能为地方城镇化的健康发展注入生命活力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。