1960年山东泰安县城南大汶口公社附近一座汉墓中曾出土画像石四方,其后移置泰安岱庙保存。著录见于蒋英炬、吴文祺编《山东汉画像石选集》(济南:齐鲁书社,1982,以下简称《选集》)。其中一石有晋献公故事,《选集》图471(图版198)曾附如下说明:

拓本纵43厘米、横200厘米,右略残。画面漫泐,刻孝子故事。左段一大树旁,一人执鸠杖坐推车前,车后一人双手扶轮,上有榜题“此荀□父”,其右一人执锄耘禾苗,上有榜题“孝子赵荀”。中段二人榻上对坐,左边榜题“此丁兰父”,右边榜题“孝子丁兰父”(可能误刻一“父”字)。右段,一妇人,榜题“此后母离居”,一人执便面坐,上榜题“晋沙公贝离其”,右一儿跪,儿后一人躬身立,榜题“此沙公前妇子”,右停轺车一辆。(页46—47)

《选集》限于版面,缩小附图,图中榜题文字大部难以辨识。2000年出版的《中国画像石全集(一)》(济南:山东美术出版社、郑州:河南美术出版社,以下简称《全集》)也收录了此石。图版较大,较清晰,榜题释读也有修改。例如“赵荀”改为“赵苟”,“此后母离居”改为“此后母离(骊)居(姬)也”,“晋沙公贝离其”改为“此晋浅(献)公贝(被)离(骊)算”,“此沙公前妇子”改为“浅(献)公前妇子”(页76,图版230说明)。

1992年夏参观山东泰安岱庙,有缘得见原石,并意外获得拓本一份。拓本拓制清晰,榜题遂可进一步辨读(图1.1—5)。证以拓本,《全集》改“赵荀”为“赵苟”,又认为“此后母离居也”的“离居”与“骊姬”通假,多释一“也”字,这些修改和认识都属正确。细读拓本,较引起我注意的是“此浅公前妇子”和“晋浅公贝离算”。原榜沙字清晰,“浅公”实应遵旧释作“沙公”,“贝离算”应如旧释作“贝离其”。董珊先生指出“贝离其”应读作“被骊欺”。[1]一见此说,一度以为拨云见日,允为的解。续思之,又觉仍有不安。颇疑“贝”字或应作“儿”,因形近而误刻。如作儿,“儿离其”或可读作“儿奚齐”,与传世故事和画面皆十分贴合。总之,新旧榜题释读有得有失,有待进一步厘清。因个人文字学知识浅陋,特劳请好友陈昭容代为疏通以下五条的前四条,又承颜世铉、刘洪涛兄和黄儒宣博士补充不少资料。这些字的通假,大部分王恩田和董珊先生已作讨论,唯引证有异同,以下仍先简要说明:

图1.1 山东泰安大汶口画像拓本局部 作者藏拓本

图1.2

“孝子赵苟”

图1.3

“此晋沙公儿离其”

图1.4

“此后母离居也”

图1.5

“此沙公前妇子”

1.离与奚

离,来母歌部(支韵);奚,匣母支部。韵母部分,歌部支韵的字常与支部字相通。声母部分,牙音的匣母与舌音的来母也常有相通之例,如习见的“位”通假为“莅”、“莅”、“泣”。朱谦之指出《老子》第十、廿八章如“为天下蹊,常德不离,复归于婴儿”等歌、支部字通韵。[2]马王堆帛书《老子》甲本“恒德不离”作“恒德不鸡”,虽然鸡字写得似鸡非鸡,是一误字,也许正因为韵近而误书。[3]虞万里指出,“周郑音系歌支泾渭分明,楚辞音系歌支混而不分的方音音差已经很明晰地显露出来了”。“上古歌部字在楚辞音系及山东一带读如支部音”。“西汉时期沿着长江北面一带及山东等地区,歌支两部的音读是不分的,到了东汉,歌支的混杂,已成了全国较普遍的现象,不能再区分其方音性”。[4]本件画像属东汉,又出山东,歌支已混,离与奚应可通。

2.其与齐

其,群母之部;齐,从母脂部。声母部分,牙音的群母与齿音的从母,上古音关系较远。唯赵彤研究战国楚简,发现见系声母(见溪群疑)与精系声母(精清从心邪)已见交替的例子。[5]又据李新魁的研究,脂、之二部到东汉已经部分合流。[6]就齐方言来说,脂部与之部字常常相混。[7]与之部押韵或通用的例子包括“郪”、“资”、“次”等都与“齐”地位相同或相近。[8]因此东汉末,“离其”通“奚齐”,应说得过去。

3.离与骊

离,来母歌部(支韵);骊,来母支部。两字双声。韵母部分,歌部支韵的字,常常与支部字相通。如《战国策·燕策三》“高渐离”,《论衡·书虚》作“高渐丽”。[9]丽、离、骊通,其例甚多,不赘举。[10]

4.居与姬

居,见母鱼部;姬,见母之部。双声,之鱼旁转。《礼记·檀弓上》:“何居我未之前闻也。”郑玄注:“居读为姬姓之姬。”“离居”应即“骊姬”。王恩田先生大文已指出,完全正确。[11]

5.沙与献

沙、献相通,见郑玄注,王恩田和董珊皆已言之。《仪礼·大射礼》“两壶献酒”郑注:“献读为沙。”《周礼·春官·司尊彝》“郁齐献酌”郑注:“献,读为摩莎之莎,齐语,声之误也。”《礼记·郊特牲》“汁献涚于醆酒”郑注:“献当读为莎,齐语,声之误也。”晋沙公无疑即晋献公。郑玄齐地北海高密人,少为乡啬夫,学于洛阳,深知乡音与京雅之异。郑注所谓“声之误”每指齐语与洛下雅言语音之不同。[12]

以上需要进一步讨论的是如何解读“贝离其”三字。就董珊先生所引拓本及拙藏拓本看,四笔横画除最上一横,字形大致清楚,自宜释作“贝”或“见”。董珊曾作论证,读“贝”为“被”,读“离”为“骊”,读“其”为“欺”,全句即晋献公被骊姬所欺之义,句子因而读通,颇可为说。原本准备尽弃己说,继而发现有一些问题还需考虑:第一,这一读法和今山东西南一带汉代画像题刻的语法习惯不无扞格;第二,榜题中已有“离居”即“骊姬”,其名可否省作“离(骊)”?

鲁西南汉代画像榜题内容多为画中人物身份、姓名或物品名,有时在前加一“此”字。大汶口这件画像和著名的嘉祥武氏祠画像榜题都是如此(例如武氏祠榜题“此骑吏”、“此齐桓公也”、“此君车马”、“此丞卿车”、“此秦王”……)。[13]这类“此”字在榜题中可有可无。以“此”开头,“此”即主语,后接名词为谓语,用于标示身份、姓名或物品名等。用“此”字开头的榜题还有另一种,如“此上人马,皆食天(大)仓”。“此上”连言,以指示主语“人马”。这一“此”字语法地位和前一类不同,不是可有可无。东汉画像另有陈述性的榜题或题记,如武氏祠所见伏羲等古帝王的榜题多达十余字;也有如“邢渠哺父”短仅四字,如老莱子娱亲题记长达三十字;唯这类榜题从不以“此”字开头。[14]如果将“此晋沙公贝离其”读作“此晋献公被骊欺”或“此晋献公被骊所欺”就成了陈述句。加“此”字的陈述句在语法上,和鲁西南汉代一般题刻的语言习惯有违。或有人以为这句可断读为“此晋献公,被骊欺”。这样似乎可通,唯其构句方式在汉画榜题中无一例可循。

再者,画像上既然已题有“离居(骊姬)”,为何此榜不题作“此晋沙公贝(被)离居(骊姬)其(欺)”?在东汉语言习惯里“骊姬”一类的名字是否可省作“骊”?如要省字,一般习惯是省骊或省姬字呢?古代语法中例如“齐桓公”可省作“桓公”或“齐桓”,或者在前文已提及的情况下,后文可省作“公”。具体的例子如《史记·秦本纪》:“缪公问公孙支,支曰:‘……’,问百里奚,奚曰:‘……’。”司马彪《续汉书·祭祀志》“论曰”谓:“世祖欲因孝武故封,实继祖宗之道也。而梁松固争,以为必改。乃当夫既封之后,未有福,而松卒被诛死。”前文已言梁松,后但言松,不省作梁。再如《太平御览》卷七五四引《曹植集》《画赞》:“齐疆、接、子,勇节徇命。”疆、接、子是田开疆、公孙接和古冶子之省,不省作田、公、古。不过,《后汉书·马融传》引马融《广成颂》有“兹飞、宿沙、田开、古蛊”句。李贤注:“兹飞即佽飞也。《吕氏春秋》曰:荆人佽飞,涉江中流……《鲁连子》曰:古善渔者宿沙渠子,使渔山侧……《晏子春秋》曰:公孙捷、田开强、古冶子事景公以勇……蛊与冶通。”除了佽飞,宿沙、公孙、田开和古冶都明确是复姓。古人固有言复姓而省其名,但似乎没有仅取复姓之首一字者。[15]如非复姓,人名如“骊姬”、“虞姬”之类,常省作“姬”,似不省为“骊”、“虞”。[16]古人省称或缩略用语方式十分复杂任意,本文难以尽述。[17]汉代题刻中不免也会有些不合于一般习惯的现象[18],不是不能以任意、例外或工匠知识有限等去解释,唯如此是否能令人心安?

第三,董珊曾引王力、蒋绍愚和唐钰明之说,指出带关系语的被字句在汉末出现,到南北朝增多,而大汶口这方画像石属东汉晚期,其榜题“在带关系语的被字句中算是比较早的例子”[19]。所谓带关系语的被字句是唐钰明所说的被字乙式(被+施动者+动),即“被+骊(施动者)+欺(动)”。问题在于东汉晚期读贝为被,视“被”为语法上的被动乙式,是否算是比较早的例子?

王力、蒋绍愚和唐钰明谈以“被”字表被动式,其例证全出自传世文献。又蒋绍愚所谈,主要是依据唐钰明的语料统计。[20]唐钰明曾列表统计从先秦到六朝主要表示被动的“于”、“为”、“见”、“为×所×”、“被”五种形式所占的百分比。以东汉而言,以“为×所×”表被动的占52%,“见”占19%,“于”占11%,“为”占7%,“被”仅占5%。[21]在纳入其统计的文献中,以“被”表被动的比例最小。从整体趋势看,自先秦到六朝用“于”、“为”表被动的比例明显下降,“见”略上升,“为×所×”和“被”都上升,唯“为×所×”上升最为显著。其次,唐钰明指出东汉之前的“被”字句,大体是“被字甲式”(被+动)的天下,到了六朝才出现较多的“被字乙式”(被+施动者+动)。[22]他另外列了一个“东汉被动式频率表”,针对东汉文献(《论衡》、《汉书》、《潜夫论》、《吴越春秋》、《风俗通义》)出现的被动式用字频率作了分析,表中“为×所×”频率数字为293,“被”为29(29+0)。[23](29+0)的+号前一数字指甲式,后一数字指乙式。换言之,他在上述东汉文献中没有找到被字乙式的例子。果如所言,又如果将大汶口画像中的“贝离其”读作“被骊欺”,则这一画像榜题不仅仅是东汉文献和非文献性语料中被字乙式比较早,也几乎是唯一可考的例子了。

东汉晚期一个鲁西南的石匠可以刻错、别、讹字,也可能因方音借“贝”为“被”,但有多大机率可以不循占主流势力的“为×所×”语法,不题榜作“晋献公为骊姬所欺”,反而用“贝(被)”字,比较早地题写出今天语法学家认为六朝以后才渐多的被字乙式,令人不免心生疑虑。

当然早已通行的口语语法,有时会较晚才出现在文字里。换言之,口语中被字乙式可能通行较早,画工石匠反而可能较早地在题刻中将口语“文字化”了。再者,唐钰明并没有穷搜东汉典籍,文献中其实有被字乙式较早的例子。例如魏培泉在《论衡·吉验》中找到一例:“舜得下廪,不被火焚。”[24]王充是东汉初至和帝时期的人。大汶口这一画像石时代不明,唯从画中骊姬发髻样式可知多半属桓、灵之世[25],其榜题语法即便可视为被字乙式,时代上也比写成于明帝至和帝时期的《论衡》要晚,只能算是比《论衡》晚而不是比较早的例子。

因此,真正令人较为不安的还是在于大汶口晋献公故事画像中,共有三榜,一律以“此”字开头,其中二榜按习惯语法,另一榜却是其时极少见的被字乙式,不能不说有些突兀。又以这整方画像石而言,其上另有榜题“此丁兰父”、“此苟复(父)”(考证详后)也都是当时习见的句式。诸榜中唯有一榜为被字乙式,是否益发显得突兀?我是语法外行,有待专家进一步去评估这样的语法现象。

因有未安,本文斗胆尝试另提一种较能配合画面和故事的释读方案,即前文所说,读“贝离其”为“儿奚齐”,全榜读为“此晋献公儿奚齐”。

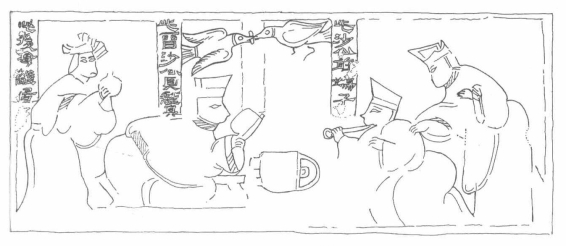

前文已说明“离其”在音读上或可通“奚齐”。如果音读成立,则首先,这一榜题“此晋献公儿奚齐”在语法上,合于东汉鲁西南画像题刻的一般习惯,也和这方画像本身其他题刻如“此沙(献)公前妇子”语法一致;第二,读为“儿奚齐”一来合于文献中晋献公的故事,二来也合于画面的布局描绘。文献中奚齐为骊姬子,骊姬阴欲以己子奚齐代太子申生,以羼毒祭肉欺献公,进而诬陷申生于死。画像正是速写申生遭诬陷后,自刎的一幕。画面中央偏左,有一戴进贤冠的人物面朝右,手执便面,跪在骊姬之前。这人和骊姬身后上方各有榜题标明身份。如将骊姬之前人物上方的榜题“贝离其”读作儿奚齐,就画面布局而言,骊姬立于奚齐身后,表明其前正是她所力挺的儿子。和奚齐面面相对的是举匕首自刎的申生,二人中间有盛着毒肉翻倒的鼎。骊姬前的跪坐者如果是晋献公,为彰示其君王身份,照今山东一带东汉画像惯例,应会戴君王特有的通天冠(如嘉祥武氏祠所见吴王、韩王、夏桀、本文图2.3中的晋献公和图3.1中的齐王),而不是和申生一样的进贤冠。[26]这件画像上奚齐和申生都戴进贤冠,应即表明两人身份相若。

另外值得注意,这两人之间的上方空处,有一对大小相当,相对争食一虫的飞鸟。石匠在这一特定的空间,安排一对争食的飞鸟,无疑是用以比喻争位的兄弟(图1.6—7),而不是比喻身份不相称,又无相争关系的父子献公和申生。汉代画像惯用象征比喻,例子很多,我曾举证讨论。[27]如果以上的理解得当,以这样的画面铺陈故事,可以说相当顺畅自然。这一画面结构和下文将谈到的另一幅晋献公故事画像有类似之处,可以相互补充印证。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图1.6 作者线描图

图1.7 拓片局部,相争的小鸟

可是如此解读,令人较不安的是必须将“贝”视为“儿”字之误,似有诬不合己意者为讹误之嫌。这是立论大忌。此外,还有一点令人不免疑惑:为何同一画像中既称晋沙公前妇“子”,又说骊姬“儿”?或“子”或“儿”是否有用字不一之嫌?我的观察是:

第一,汉代石工画匠的文字能力无法和文人士大夫相比。汉代墓葬刻画题榜用字率意或笔画不确,造成别、错、讹字的相当多。[28]恰巧大汶口这一石就是用字率意和误刻的绝佳例证。王恩田先生和前引《选集》、《全集》的编者都早已指出此石所刻孝子故事,错误很多。画面中间者榜题作“孝子丁兰父”、“此丁兰父”,故事涉一父一子,前一榜明显多刻一“父”字。这是一误。又从画面的格套和武氏祠类似画面的榜题可知,其内容应是邢渠哺父,不是丁兰刻木为亲的故事(图1.8)。画面和榜题居然风马牛,不是误置了画面,就是刻错了榜题。这是二误。在石的最左端,榜题作“孝子赵苟”、“此苟复”,似乎应该是描述孝子赵苟的故事。但“父”字误刻成“复”(图1.9),这是三误[29];王恩田比对武氏祠画像,指出大汶口一石的赵苟故事画面,武氏祠是题作孝子董永、董永父。这是四误。[30]大家都知道汉代画像故事,尤其是鲁西南一带的,有几乎定式的布局格套。许多画像即便没有榜题,也能凭借格套式的布局结构辨识出来。[31]以上种种,都足以证明刻制大汶口画像石的石匠相当粗心随意。“儿”和“贝”二字隶书字形相近,其相异处主要在上方两横画连或不连。这位石匠连连误刻,再误刻“儿”为“贝”,不算奇怪吧。

图1.8 作者藏拓局部

图1.9“此苟复(父)”三字四种拓本比较

话说回来,在秦汉时代如此连笔写“儿”字的不少。“儿”讹写作“皃”已见岳麓秦简(图1.10)。近来北京大学购藏,疑抄于武帝时期的《老子下经》简中两处“婴儿”的“儿”字一律写作“皃”[32],江西南昌海昏侯刘贺墓出土的宣帝时期漆书镜框背板上也有“儿”字写成“皃”(图1.11)。漆书的隶书字极为工整,墓主又是身份非比寻常的废帝刘贺,其墓漆书工匠的水平应在一般之上。然而已有学者指出刘贺墓漆书文字的讹误和脱漏不少,“皃”字仅其一例而已。[33]居延汉简中多数“儿”字写作“兒”(例如:简19.40、178.22、334.33、EPT26.3、EPT43.33A、EPT48.46、EPT48.53C、EPT65.46),可见当时小吏不是不知道“儿”字的正写,但有不少写得像“皃”,甚至再多一笔横画作“ ”的例子(图1.12—15)。这样的讹写从秦以来已经存在,西汉一再出现,讹写似已见怪不怪。不论如何,漆匠、石匠或边塞小吏的文字程度都不可能太高,大汶口画像石工将“儿”字写成“皃”或讹成“贝”(图1.16),都不意外。[34]

”的例子(图1.12—15)。这样的讹写从秦以来已经存在,西汉一再出现,讹写似已见怪不怪。不论如何,漆匠、石匠或边塞小吏的文字程度都不可能太高,大汶口画像石工将“儿”字写成“皃”或讹成“贝”(图1.16),都不意外。[34]

图1.10 “儿”,《岳麓简(叁)》1209正

图1.11 “儿”,南昌海昏侯墓屏风

图1.12 “诸儿”,《金关简》EJT30.288

图1.13 “卒儿(倪)次”,《居延汉简》219.8

图1.14 “儿”,《居延新简》EPT49:87

图1.15 “卒 (倪)櫎”,《金关简(肆)》EJT37.673

(倪)櫎”,《金关简(肆)》EJT37.673

图1.16 “儿”,大汶口画像

其次,汉石刻题榜经常子、儿二字并用。最好的例证见嘉祥武氏祠。在武氏祠的鲁义姑姊画像中有榜曰:“兄子义姑姊”、“姑姊儿”;梁节姑姊故事中有榜曰:“姑姊其室失火,取兄子”、“姑姊儿”。其他故事榜题中或称儿或称子的还有很多(如“长妇儿”、“前母子”、“后母子”),可见称子或儿,或子、儿并用皆可,应无问题。

刻制大汶口画像石的石匠虽然粗心随意,但在画面处理上也有高明之处。第一,他懂得利用争食的双鸟暗喻相争的兄弟,使画面多了想象和趣味;第二,他懂得如何以最经济的手法表现完整的故事或情节。晋献公和申生的故事在汉画像石中不少[35],献公、骊姬、申生和奚齐都是主角。但只有这一幅省去献公而利用“此晋献公儿奚齐”一个榜题和一位人物的刻画,同时点出了两个人物,保持了人物和情节的完整性。其他画像常较笨拙地以较多空间,刻画了所有的人物,后文即将谈到的安阳画像石就是一例。

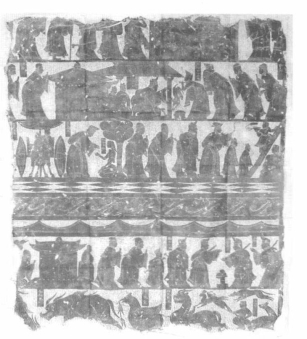

大汶口画像石拓片我获得已久,也写过读画札记,因榜题释读一直难定,弃于箧笥二十余年。如今胆敢姑妄立说,是因2012年在河南安阳看到了相关的新出画像石,感觉释读有了转机。该年8月6日走访曹操墓,在高陵展示厅内见到由警方追回,四方颇完整的画像石。8月9日承曹操墓发掘人潘伟斌先生盛意,在郑州河南省文物考古研究所,得见其助手打制的拓片。拓片甚精,画面线条和榜题文字都十分清晰。综合原石和拓本的观察,可以毫不迟疑地说,这几方石刻不论是否出自所谓的曹操墓[36],都是货真价实的东汉产物。从刻石技法和画像风格看,和鲁西南出土的汉代画像石极为接近,研究山东画像数十年的杨爱国早已指出它们和山东地区的关系。[37]

有趣的是其中一方,有同样晋献公的故事,榜题作“前妇子字申生”和“晋沙公时也”。“晋沙公”三字特别引人注意(图2.1—5,彩图四十四),因为这大有助于论定河南这批画像石的原产地乃山东,为杨爱国之说添上一证。当今仿作画像石的很多,但除非颇识齐鲁古音,知“沙”即“献”,否则几乎不可能将一般熟知的“晋献公”题刻成今人难以理解,甚至会被认定是错误的“晋沙公”。《中国画像石全集》将“沙公”释成“浅公”正好证明今人之不解,更不必说今日有意仿刻的工匠。换言之,从沙字可以反证这方河南安阳的画像石应属汉世原刻,非今人仿制。

图2.1 安阳画像石原石

图2.2 潘伟斌拓片,2012年8月9日邢义田摄

图2.3 拓片局部

图2.4 榜题

图2.5 潘伟斌赠局部线描图,全图见《曹操高陵》图152,页233

这一安阳晋献公画像布局和大汶口出土者相似,唯同中也有异。相同的是申生面朝左举匕首自刎,其前也有打翻的鼎。不同的是安阳画像人物较多且复杂:除了鼎,多了被毒死的犬,又多了头戴通天冠,腰系印绶的晋献公本人。献公身后跪坐着两位身形较小的人物。在另一屋檐下,帷幕之后有一跪坐的妇人。这三位人物都没有榜题。但据文献和大汶口、宋山画像类似的布局,几乎可以确信帷幕之后的是骊姬,身形较小的人物可能是献公的随侍,也有可能是骊姬的两个儿子奚齐和卓子。[38]卓子在大汶口画像中没出现。安阳画像两端还有或许和墓主有关,带榜的“侍郎”(图2.5)。[39]侍郎非春秋而是汉代的职官名,明显和晋献公故事本身无关,可以不计。就画面主体布局而言,安阳和大汶口画像有繁有简(安阳画像多了犬,少了相争的飞鸟),人物有多有少(安阳画像多了卓子(?)和献公),但基本布局相似,是描绘同一个故事,毫无疑问。

附带一提申生之死。经传注疏大多言申生自缢而死。如《左传·僖公四年》“十二月,戊申,缢于新城”,《国语·晋语二》:“申生乃雉经于新城之庙。”缢、经皆指吊死。泰安大汶口和安阳画像石所刻画的是申生持匕首自刎。这和《穀梁传·僖公十年》载申生:“刎脰而死”,《吕氏春秋·上德》:“遂以剑死”,刘向《说苑·立节》:“遂伏剑死”,王充《论衡·感虚》:“申生伏剑”,较为相合。以上或谓缢、经,或谓伏剑、刎腹,传闻异辞,山东汉画像可为后说添上一例。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。