近二三十年有关“舍利”的讨论基本上是由内蒙古和林格尔小板申壁画墓中出现所谓的“猞猁”榜题引发。俞伟超先生在《东汉佛教图像考》一文中曾引用李作智先生有关和林格尔墓壁画较早的调查记录:

前室的壁画保存较好,色彩鲜艳。顶部所画云气纹中绘有四神,南边靠中间画一凤鸟动物,傍题“朱爵”;在“朱爵”西边稍偏下一些,画有一人骑白象,左上傍题“仙人骑白券(俞先生按:应为“象”字)”。北边中间画有一绕蛇于龟身,傍题“玄武”。东边墓门上方绘有一蛇形动物,傍题“青龙”。“青龙”之上画有一盘腿坐于云雾之中的人物,傍题“东王公”。在“东王公”的北侧稍偏下一些的地方绘有一盘状物内放有四个圆球形的东西,在其左上方题有“猞猁”二字。西边顶部画有一动物,傍题“白虎”。其上与“东王公”相对称的位置上,也画有一人物盘腿坐于云气纹中,傍题为“西王母”。“东王公”与“西王母”的身子上好像还画有羽翼状物,因当时光线太暗看不太清楚。……

上述情况系墓刚打开时所见情景,于1972年5月份第二次去调查时,该墓前室顶部的壁画已脱落一部分,北边的“玄武”,尚残留一个“武”字“,东王公”“、西王母”已剥落“,猞猁”二字尚在“,仙人骑白券(俞先生按:应为“象”字)”的“仙”字还残存大部分。

俞先生根据李作智较原始的调查记录,参证《大正藏》中的《法苑珠琳》、《金光明经》、《佛说兴起行经》、《佛说未曾有经》,认为“猞猁”就是佛经中的“舍利”,也就是梵语佛骨的对音,“这个‘猞猁’图像的发现,又说明‘舍利’之说传入中土的时间,不会晚于桓、灵时期”[41]。俞先生另引佛经,证明佛经中也称佛为“仙人”,和林格尔墓壁画的“仙人骑白象”榜题因此也与佛教有关。

俞先生大作原发表于1980年代,引起很多关注,造成不小的影响。此后讨论佛教进入中土的学者,即有人引俞说作为考古学上的新证据。[42]2002年郑岩发表《魏晋南北朝壁画墓研究》,曾较全面地检讨了魏晋河西墓葬图饰题材,并婉转地指出“猞猁”即“舍利”的说法是根据和林格尔墓正式清理前目击者的笔记,画面在清理时已被破坏,无从核对,因此“和林格尔墓‘猞猁’图像性质是什么,它与佛爷庙湾的‘舍利’图像有无关系,似乎都有待于进一步的讨论”[43]。

诚如郑岩所说,在清理后所作的壁画摹本或出版的图录里,都找不到猞猁的图画和榜题的踪影。[44]而李作智记录中所说盘中盛四颗圆球和榜题“猞猁”的关系如何,未见说明。如果舍利即佛骨,是不是意指盘中的四颗圆形球呢,圆形球大小如何,形状像所谓的佛骨吗?李作智和俞伟超都没有明说,迄今似也无人继续追问。

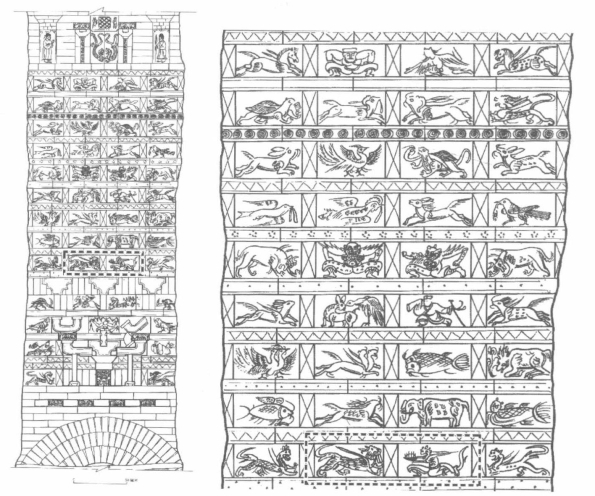

这一公案未见了结。幸好以上同一批由警方追回的安阳画像石提供了进一步研究的线索。其中有两方画像石上刻有“舍利也”、“舍利禽”、“受福禽”、“辟邪禽也”、“阳遂鸟”等榜题的禽兽画像。这部分画面十分完整清晰,为我们提供了据榜识图绝好的材料(图8.1—4、图9.1—5,彩图四十六)。这样的榜题从不见于已刊布的汉代画像石。今人的仿刻常抄袭已知的出土品而稍变,如无已知者可依傍,仿刻无论在内容或构图,甚至表现的细节上往往漏洞百出。今天的仿刻者大概也不会将显而易见的“兽”题刻作“禽”。因此我相信这件石刻出于今人仿制的可能性极小。

图8.1 安阳画像石拓本局部

图8.2 拓本局部“阳遂鸟”

图8.3 拓本局部“辟邪禽也”

图8.4 拓本局部“舍利也”

图9.1 安阳画像石原石

图9.2 潘伟斌拓本,2012年8月9日邢义田摄

图9.3 拓本局部

图9.4 拓本局部“舍利禽”

图9.5 拓本局部“受福禽”[45]

安阳所出这两方画像上各有刻画和榜题十分清晰的“舍利也”、“舍利禽”,虽说是“禽”,实为兽。不论禽或兽,由此可以确证汉人想象中的“舍利”是一种动物或神兽,也就是“猞猁”,不是佛骨。[46]画像中这种动物的造型特征是头上有双角,背上有翼,有单或双尾,口吻部似龙,口中衔珠或环。类似造型的兽也可在甘肃敦煌佛爷庙湾的西晋画像砖上见到(图10.1,彩图四十七)。而这和李作智报道和林格尔壁画墓的“猞猁”榜题旁不见动物,反有盛着四粒圆球形东西的盘状物,大不相同。因无动物,李的报道很自然引导俞伟超先生认为猞猁指的是四颗圆球形东西,而联想到舍利或佛骨。现在有了安阳的带榜画像,应可大大澄清过去的误会。

图10.1 甘肃敦煌佛爷庙湾西晋墓出土画像砖上无榜题的“舍利”画像

再看所谓的“受福”。榜题作“受福禽”(图9.5),其造型其实也像四足兽类,特征是头部圆耳圆首,背有翼,双尾,前脚前伸向上,捧着若干略呈楕圆的球状物品。有趣的是在甘肃敦煌佛爷庙湾也可见到带榜题“受福”的魏晋画像砖(图10.2,彩图四十八)[47],二者造型极其相似,唯一的不同是双尾变成了单尾。由于现在带榜“舍利”和“受福”的画像至少已有特征类似的各两件可考,我们就不难据此去推证其他汉晋画中没有榜题的舍利和受福。

图10.2 甘肃敦煌佛爷庙湾西晋墓出土画像砖上有榜题的“受福”

在作这类推证以前,还必须注意舍利和受福在画中出现的相对位置和脉络。非常幸运,佛爷庙湾西晋画像砖墓有良好的正式出土报告[48],附有墓门照墙上画像砖原本的位置图,我们可以准确掌握各画像砖的相对位置以及砖上图饰的意义脉络。这个意义脉络可分两层:一层是舍利和受福砖本身出现的位置和相互关系;另一层是舍利和受福砖和其他画像砖的关系和整体照墙图饰的意义。

佛爷庙湾共出土墓葬六座,其中四座保存较为完好,时代皆属西晋早期。这些墓的共同特点是墓门设于墓道末端照墙底部,均用青砖起三层拱券。墓门券顶以上照墙壁面垂直,宽、深与墓道同,以青砖夹嵌雕刻砖和画像砖以仿门楼。舍利和受福画像砖即出现在编号37、39、133号墓这样仿门楼的照墙上(图11.1—6)。这些照墙上的装饰砖,一砖一画,从画像内容诸如青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟、辟邪、天鹿、神马、双头鱼、带翼神兔、白象、鸡首人身、牛首人身神等,可以看出全属汉代以来视为祥瑞,有趋吉避邪作用的神禽或瑞兽,其属于同一个意义脉络可以说毋庸置疑。郑岩曾据邻砖画面叠压的现象,论证这些砖应是在墓室筑成后所绘,并指出“在当时画工的眼中,这些看似独立于每块砖上的画面是统一设计、互相关联的”[49]。舍利和受福出现在其中,其可能具有的意义基本上不可能越出“祥瑞”这一范畴。(https://www.xing528.com)

图11.1—4 M37(左)、M39(右)墓门及照墙线图及局部,《敦煌佛爷庙湾——西晋画像砖墓》,页18—19、26—27

图11.5—6 M133墓门及照墙线图及局部,《敦煌佛爷庙湾——西晋画像砖墓》,页37

在这个大的意义脉络下,还应指出“舍利”和“受福”砖总是成组出现,它们彼此在意义上应另有特殊的关联。第37号墓照墙上的舍利和受福砖出现在顶部第二排,有相同的两组,左侧一组的舍利和受福头都朝右,右侧一组的头都朝左,形成朝中央、左右对称的两组。第39号墓的舍利和受福出现在顶部第一排,也有两组,但各组的舍利和受福是头对头相对,但也构成左右对称。第133号墓的舍利和受福砖位置比较不同,出现在底部中央,只有头对头的一组。它们在照墙上出现的位置虽有高低不同,二者成组对称却基本一致。这一点十分重要,后文将再讨论。

接着,打算先比对一下安阳所出的两方画像石上舍利和受福画像出现的位置。十分遗憾,这两方画像石是由警方追回,早已丧失它们原本在墓室中的位置以及和其他画像之间可能存在的关系。因此,仅能说说它们在单块画像石上所居的位置。两块都有少许残损,但舍利和受福的位置仍十分清楚,都出现在整方画像石的最下层。其上或分三、或分四层,都是人物故事,各层有隔线或纹饰带分隔开来。因此最下一层可以看成是具有独立意义的单元,不必和上层画像有意义上的牵扯。

以最下一层的布局来说,一件呈现舍利和受福一左一右,相互对望的构图(图9.3)。另一件只见舍利兽出现在一连串朝左前进,带榜禽兽“避邪禽”、“阳燧鸟”的前端,其前还有一禽或兽,可惜已残去(图8.1)。这两件的布局不同,因此其意义脉络可能也稍有出入。前件只见“舍利”和“受福”左右相对,它们彼此似应有着意义上的关联,这情形和佛爷庙湾的相似。

什么关联呢?或许应先从“舍利”和“受福”之名讨论起。舍利的舍是动词,可以有两义:一或为收容、居处,舍利即容利、居利或处于利;或读舍为舍,指舍利、施利或予利,两义皆可通,难以确言何者为是。但我较倾向于读作舍,因施舍或予利而后得受福,享受福分。如此舍利和受福反映一种利人利己的人生态度或哲学,在意义上可谓密切关联。也就是说此二兽寓意相连,它们自成一组,是为人带来福和利的瑞兽。根据这样的理解,即可理解为何舍利口中衔着象征“利”的珠或环,而受福前肢捧着象征“福”的球状珍宝。

在另一幅画像石上,“舍利”和“受福”并不单独存在,而是出现在更广泛的包括“辟邪”和“阳燧”等的祥瑞图饰脉络中。汉代有很多成组成套意味着趋吉避凶、求利去恶的祥瑞图饰,例如青龙、白虎、朱雀、玄武大概是最具代表性的一组,可以出现在吉礼和凶礼的不同场合。目前所能找到“舍利”、“受福”、“辟邪”、“阳燧”四者可以重出互见的文脉是东汉郑众的《百官六礼辞》和三国曹植所作歌颂“众吉咸集”的《大魏篇》。《通典》卷五十八杜佑说到东汉郑众《百官六礼辞》,认为其辞大略因于周制,又提到其婚礼纳采礼物三十种并作按语谓:

礼物案以玄缥、羊、雁、清酒、白酒、粳米、稷米、蒲、苇、卷柏、嘉禾、长命缕、胶、漆、五色丝、合欢铃、九子墨、金钱、禄得香草、凤皇、舍利兽、鸳鸯、受福兽、鱼、鹿、乌、九子妇、阳燧。总言物之所众者。玄象天,纁法地。羊者祥也,群而不党。雁则随阳,清酒降福,白酒欢之由,粳米养食,稷米粢盛,蒲众多性柔,苇柔之久,卷柏屈卷附生,嘉禾须禄,长命缕缝衣延寿,胶能合异类,漆内外光好。五色丝章采屈伸不穷。合欢铃音声和谐,九子墨长生子孙,金钱和明不止。禄得香草为吉祥,凤凰雌雄伉合。舍利兽廉而谦,鸳鸯飞止须匹,鸣则相和。受福兽体恭心慈,鱼处渊无射,鹿者禄也,乌知反哺,孝于父母。九子妇有四德,阳燧成明安身。[50]

曹植所作《大魏篇》歌辞见《宋书》卷廿二陈思王《鼙舞歌》五篇:

大魏应灵符,天禄方甫始。圣德致泰和,神明为驱使。左右宜供养,中殿宜皇子。陛下长寿考,群臣拜贺咸说喜。积善有余庆,荣禄固天常。众善填门至,臣子蒙福祥。无患及阳遂,辅翼我圣皇。众吉咸集会,凶邪奸恶并灭亡。黄鹄游殿前,神鼎周四阿。玉马充乘舆,芝盖树九华。白虎戏西除,舍利从辟邪。骐驎蹑足舞,凤凰拊翼歌。丰年大置酒,玉尊列广庭。乐饮过三爵,朱颜暴己形。式宴不违礼,君臣歌鹿鸣。乐人舞鼙鼓,百官雷抃赞若惊。储礼如江海,积善若陵山。皇嗣繁且炽,孙子列曾玄。群臣咸称万岁,陛下长乐寿年![51]

不论是以上哪一种场合或脉络,都和中土古代的吉礼有关,而无关乎佛教。必须稍稍一提的是在安阳画像上看到,也出现在上述婚礼礼物名单和歌辞脉络里的阳燧鸟。它到底是何吉祥物?阳燧不是一种取火的凹面镜吗(图12.1—2)?[52]

图12.1—2 山东新泰出土青龙四年阳燧,《文物》7(2012),页78—79

图13 简73EJT23:966—967,《肩水金关汉简(贰)》

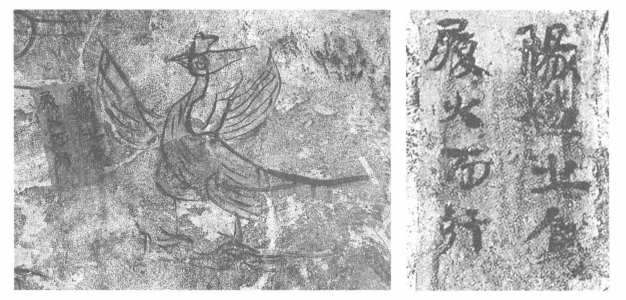

阳燧固为取火器物,一方面有“成明安身”之用,另一方面也象征富贵,更因自西汉中期以后,汉德由水、土转而为火[53],它可能又被强化成一种火德的象征,而与求富贵于汉世相关。在一枚肩水金关出土成帝阳朔三年正月戊寅的士吏视事文书简上,曾明确记载“视事,日直(值)赤帝,三阳长日,利以入官视事。视事大吉,福禄日□,□□□事,数得察举,阳遂高迁”等语(图13)。[54]据刘增贵研究戊寅正是三阳吉日。[55]从此可以清楚看见入官视事和“赤帝所值”之吉日、“阳遂”、“高迁”、大吉福禄等被想象成相互关联。这也可和在山东嘉祥宋山东汉祠堂画像(图14.1—2)、江西许昌画像砖上出现的“阳遂富贵”、“阳遂富贵大吉利”题记或题铭等相互呼应。[56]在汉代象征火德的还有朱雀。《汉书·地理志》河南郡“雒阳”条,师古注引鱼豢云:“汉火行忌水,故去‘洛’‘水’而加‘隹’。”(页1555)“隹”即鸟,朱鸟或朱雀属火,以“隹”代“水”,就是以火代水。鱼豢是汉末三国时代的人,其依德运改字之说尽管有违事实,但这反而更能折射出那时的儒生士人如何受德运说影响,将洛、雒视为改字,解释成和汉火行忌水有关。[57]阳燧取火被想象成鸟,因而也象征着火行以及火行当道而带来富贵。这类象征图饰或者因为延续性强,或者因为其他原因,到公元5世纪初,朝鲜平安南道大安市德兴里幽州十三郡太守墓壁画上仍然以阳燧鸟为饰,其题榜曰:“阳燧之鸟,履火而行”(图15.1—2,彩图四十九、五十)。[58]

图14.1—2 嘉祥宋山东汉祠堂画像及局部,2004年7月29日作者摄

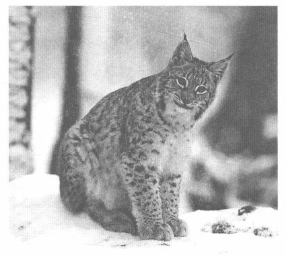

以目前可考的资料看,舍利和受福不论名为禽或兽,其状如带翼之神兽,都出现在东汉至西晋流行的各式祥瑞图饰脉络中,其基本意义不外乎求取富贵和获得福分,甚或被添上某些道德寓意(如受福兽“体恭心慈”,舍利兽“廉而谦”)。文献中的兽,为何在石刻中称禽,是因为受福和舍利有翼,想象中能走也擅飞吗,犹待解索。总体而言,汉代百戏颇受域外文化影响,而鱼龙曼延戏中的舍利兽又被认为来自西方[59],此说应有来历。古代文献里的舍利应即今天所说的猞猁。根据现在动物学的动物分布知识,猞猁这种山猫类动物主要分布在北美洲和欧亚大陆较北的寒温带森林;在中国,主要分布在四川、云南、西藏、青海山区和东北森林而为中原一带所无(图16)。古代文献形容它是一种出现在汉代百戏中,来自西方的兽,应有一定的道理。可是迄今可考的“舍利”和“受福”不论在文献或图像材料里,都找不到和佛教相关的痕迹。

图15.1—2 朝鲜平安南道大安市德兴里幽州十三郡太守墓壁画及局部“阳燧之鸟,履火而行”

图16 欧亚猞猁(Lynx lynx),采自Naturfoto网站://www.naturfoto.cz/rys-ostrovid-fotografie-7465.html

图17 章怀太子墓壁画中的猞猁,采自周天游编《章怀太子墓壁画》,北京:文物出版社,2002

由于舍利曾被认为和佛教有关,敦煌佛爷庙湾西晋墓照墙上出现的所谓白象特别引人注意。佛爷庙湾考古报告曾征引佛经的白象和莲花,以专节指出白象和藻井上的莲花纹“带有佛教色彩”。[60]对此,郑岩早已正确指出大象和莲花在西汉和东汉的图饰中都已普遍存在,并不能证明和佛教有关。[61]本文要特别强调的是即便白象、莲花和佛教有关,它们和舍利、受福一样,都已完全纳入了一个明显具有中土色彩的祥瑞图饰系统;在这样的系统里,当时的人恐怕也仅仅视它们为诸般祥瑞之一,而不会觉得和佛教有什么关联。

最后稍稍一提,猞猁这种动物除可训练以供百戏表演,在唐代也曾和猎豹一样用于狩猎(图17,彩图五十一),张广达先生曾根据中外文献和图像资料,作过极详密的考证。[62]

后记:“舍利即猞猁?”一节曾宣读于2014年宁夏省文物考古研究所与北京大学古代史中心在银川举行的“粟特人在中国:考古发现与出土文献的新印证”会议,并收入荣新江和罗丰主编《粟特人在中国:考古发现与出土文献的新印证》(北京:科学出版社,2016)一书。参加该会者有域外语言文字专家,无中国古文字学家。参加本会议者以中国古文字学家为多,现增补修改,以便向不同的专家请教。

本文得以完成,必须感谢慷慨提供并同意本人使用画像石资料的潘伟斌先生、协助论证文字的好友陈昭容、颜世铉和黄儒宣博士。本次会议中,承董珊先生惠赐其大作,得以增补修改,谨此志谢。会后又得颜世铉、刘洪涛先生之助,作了不少修补,“中研院”史语所魏培泉兄也曾惠赐高见,十分感谢。最后还要感谢审查人的宝贵意见。唯仍然存在的一切错误,概由作者自负全责。

再记:今年初为拙藏拓片拍照,将一袋袋旧藏翻出,才赫然发现竟然有两张泰安大汶口画像拓片。一张得之于泰安岱庙,一张得之于蒋英炬先生。两张拓片拓制手法很不一样,幸好榜题都清楚。蒋先生所赠者“此苟复”三字尤清,特补入此文,以取代旧稿较模糊的照片。

2017年10月12日

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。