1.社区的空间组织结构

城市居住社区作为一个相对完整的社会——空间复合系统,其形态空间结构应遵循与地域社会结构及人的交往等生活行为相契合的原则,这也是以人为本的社区规划设计区别基于现代功能主义城市规划理论的“邻里单位”及以其为原则的居住小区模式的重要表现。

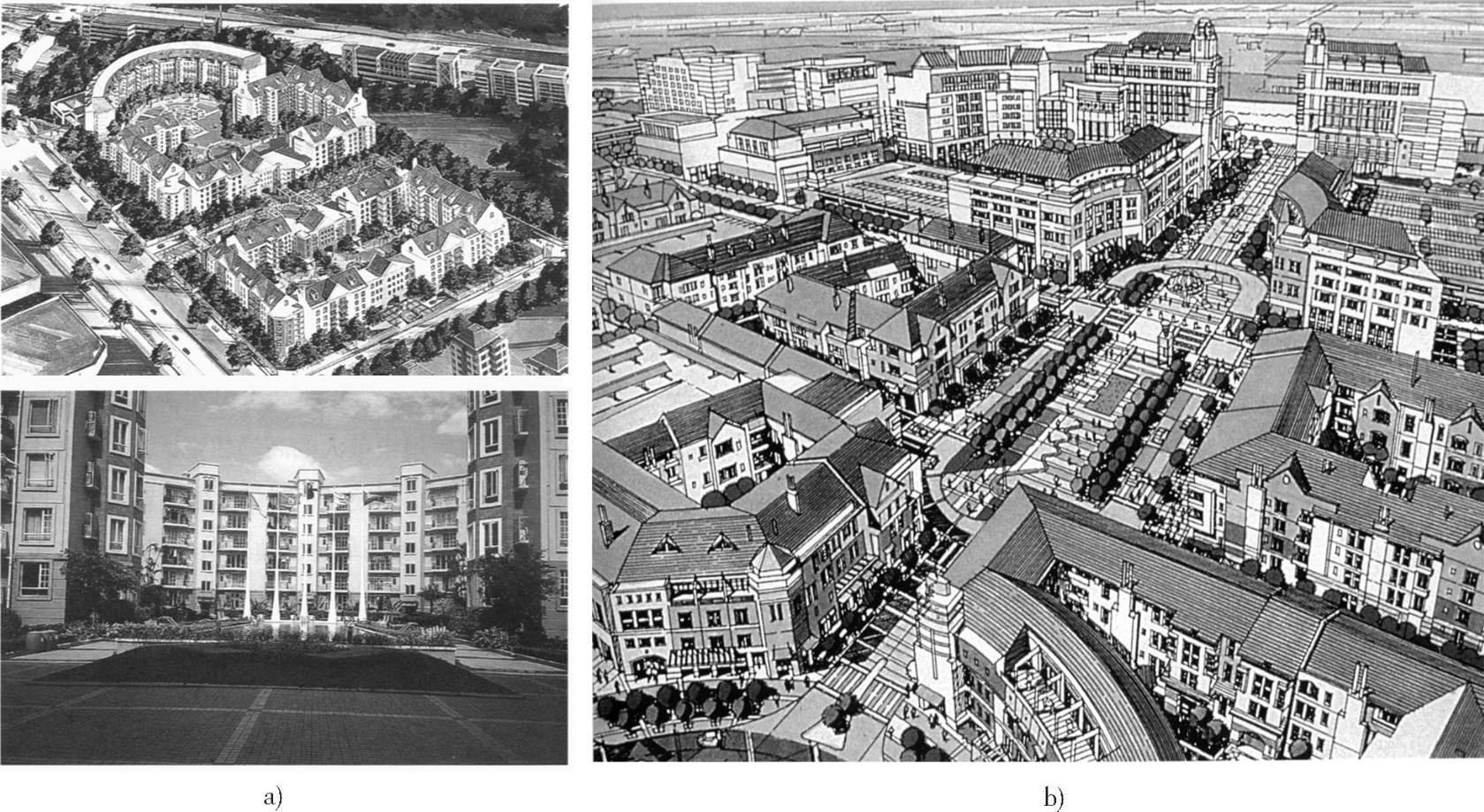

国内外学者的研究表明,从居民心理认同的角度来看,邻里交往关系存在三个层次:互助型邻里、相识型邻里和认可型邻里,并且均具有一般性的人群规模。而相识型邻里(50~150户)可以被看作居住社区内的“基本邻里”空间。在近年来的一些新社区规划设计中,有越来越多的人应用“院落式”或小尺度“街区式”空间单元布局,它们的空间规模均与此相近,如图10-1所示。

图10-1 “院落式”或小尺度“街区式”空间单元布局

a)深圳万科城市花园 b)新城市主义建筑师设计的美国得克萨斯州某高密度混合社区

那么,基于居民心理认同与维持基本生活(商业)服务设施的最小人口规模的“基本社区”(或称邻里社区)又应是多大呢?分析我国近20年来的居住小区的建设规模,通常都在10hm2以上。这一方面是受“邻里单位”理论基于生活设施服务半径及人口规模(5000~6000人)的影响,另一方面也是因为当今中国城市路网结构的限定:现代城市路网间距一般为400~500m,由此形成的住宅区(小区)用地单元规模一般在10hm2以上。这样的小区内的人口规模大大超出了居住的邻里认同规模。同济大学周俭等学者通过对上海城市居住空间的抽样调查研究后提出,我国居住小区规模应是不超过150m的空间范围或4hm2的用地规模。近年来,在“组屋”(Public Housing)建设发展方面取得了巨大成就的新加坡也在实践中发现,较大的邻里组团(The Precinct,类似于邻里单位,新加坡传统的邻里组团一般在1000~2000户,后来日渐扩大,有的达到了5000~7000个单元)对于形成日常生活商业服务设施是必要的。但从居住社区的社会功能角度提出的“邻里社区”概念在同样规模下却难以奏效。一个邻里社区的规模应比“适宜的邻里单位”小得多。因此,它们认识到“一个能产生适宜的心理及视觉认同感的邻里组团的适当规模应在保证基本商业服务最小规模基础上,……缩小现有邻里组团的规模。”近年来,新加坡建筑师已着手研究400~800个单元规模的邻里组团,并进行相应的实践。中国的社会学者通过对欧美、日本等国社区的统计分析发现:目前发达国家城市中最小一级的社区一般不超过1000人、300户。

综合以上分析并结合我国城市人口密度较大的现状,我们认为,单个“邻里社区”(或称“基本社区”)的一般规模宜在4~5hm2或500~1000户。当然,这并不是一个绝对的数字,还必须根据具体的地形、居民特征、建筑形式(低层、多层、高层或别墅区)等进行具体分析、分别对待,形成多样化居住空间。但这一结论对于当今中国面广量大的多层或小高层居住社区规划设计仍具有较大的参考意义。而多个邻里社区就可以形成一个具有较大规模、支持较综合化地区服务中心及社区组织管理机构的完整的居住社区。

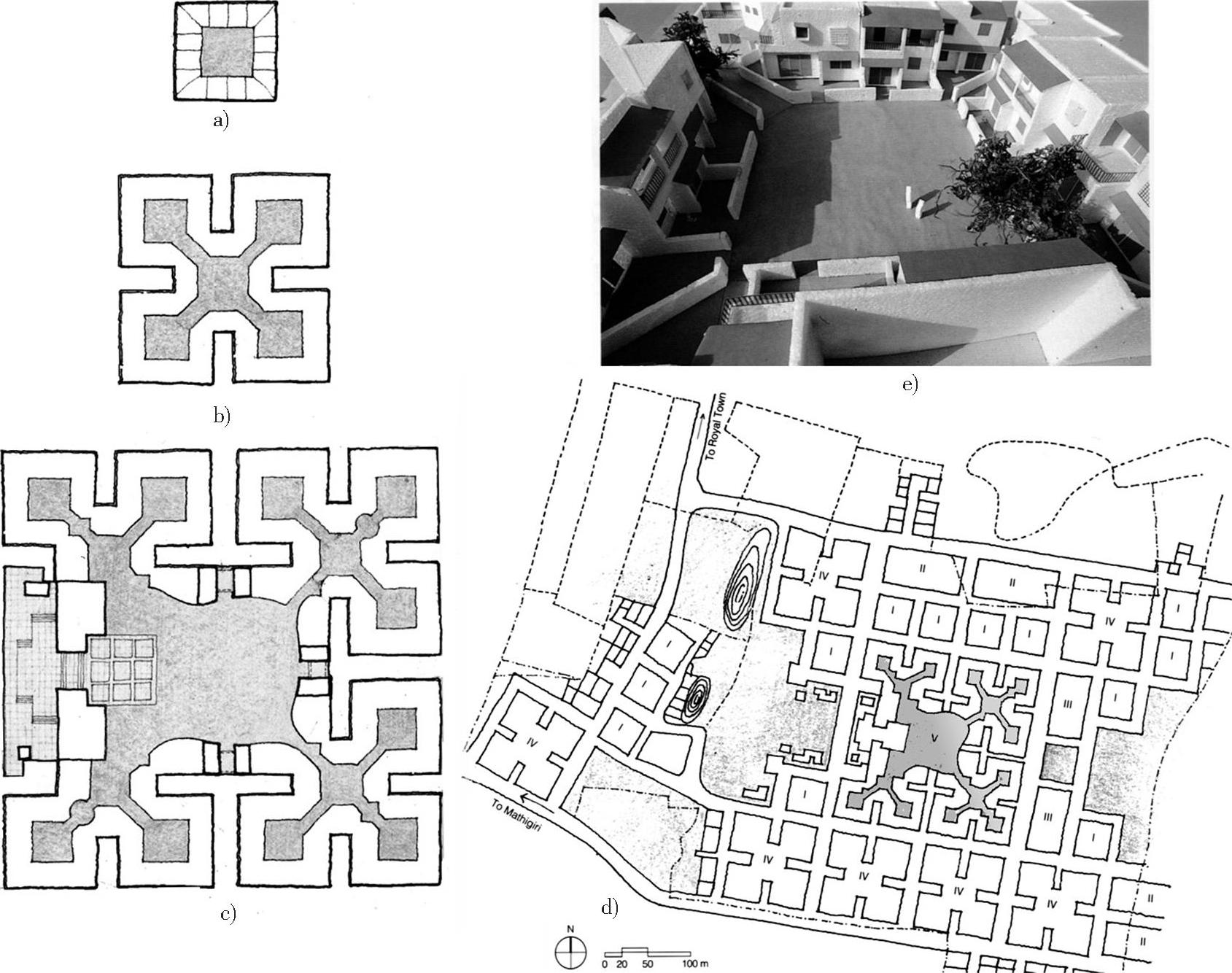

由此,我们得到了与居住社区内一般性社会结构(家庭、相识型邻里、认可型邻里、社区)相对应的形态空间组织(住宅单元、基本邻里、邻里社区、居住社区)存在的可能性依据。必须说明的是,形态空间结构的存在是邻里归属与社区意识形成的促进因素而不是决定性因素,而且也并非表明不同层次空间的相互关系是线性或树枝状结构关系。相反,它们通过不同层次、多义的公共空间、街道网络的联系及生活于其中的居民的日常交往活动,组合成多样化、网络化的空间系统,如图10-2所示。

图10-2 印度某居住区

a)单个模块(module)44m×44m(16户) b)4个模块100m×100m c)16个模块212m×212md)总平面 e)单个模块模型鸟瞰

新的社区空间组织结构的形成,不仅有利于居民主体间交往、邻里认同及社区归属的产生,同时还具有较传统居住小区或邻里单元更多的优势:

1)有利于社区多种功能空间混合及社区空间结构的完善。首先,同一居住社区内几个邻里社区的存在有助于将不同职能空间有机分散在基本社区(邻里社区)的中间地带(如公共空间或街道两旁),不仅实现职能空间混合,更可以就此改善居住空间的组织结构,如可以将原先位于居住小区中心的各项配套服务设施从中心抽取出来,置于几个邻里社区之间的“生活街道”上,将这种街道建成步行街或符合人的尺度的人车混行街道,改善其单纯的交通功能,在街道上形成交往、购物、休息、饮食、儿童游戏、工作等多样化活动,改善居住空间的生活气氛。其次,可以利用各邻里社区间规划中预留的弹性空间,允许某些功能以及功能所需空间的自发形成或调整,以引发规划无从设计的空间细节和自发形成的城市肌理,从而在改善住宅组织结构、重组各功能设施之间关系的同时,逐步实现、恢复居住社区本应具有的、传统街区中存在的多元化和多层次生活交往活动。

2)它有利于适应居住社区混合居住的实现。基本邻里空间成为同质居住的最小空间规模,邻里社区既是同质居住的最大极限也是混合居住实现的最小范围。而由多个不同阶层居住的邻里社区就构成了整体上混合居住的较大规模社区,可以突显混合居住的诸多优势。

3)居住社区中邻里社区的存在与相对独立性,较传统居住区(小区)的规模减小,这尤其顺应了住宅商品化以后的市场机制下的开发模式,避免了住宅大规模开发中一次投入过大的压力,以及对市场判定不准而导致大量房屋空置、资金积压等问题。并为居住社区分期、渐进式发展、居民参与建设等提供了有利条件。

2.公共空间与公共服务设施

公共空间的营造是城市社区规划设计的核心内容。这是由于社区的本质在于“共同体”的形成与发展,而这有赖于共同的生活交往、共同的心理归属、相近的文化观念以及共同的地域基础,所有这些均是广义“公共空间”的范畴。

结合社区公共空间的形态结构——社会功能特征,可以将公共空间系统粗略地分为:①公共庭园、广场、街道、绿地及水体等构成的不同层次的外部空间系统;②公共服务设施系统。当然,在现实社区中,二者往往是相互结合、相互渗透的。

(1)外部空间系统(https://www.xing528.com)

社区内的建筑外部空间环境应是人们有目的创造的积极的室外空间环境,它由住宅及其他建筑实体、构筑物围合限定而成,并结合各种环境小品、绿化、水体等实体要素形成供所有居民(包括老人、少年儿童与成年人,健康人与残障人,及不同阶层的社区成员)进行各种生活活动、交往集会、休闲娱乐的室外广场、庭园及街道场所。外部空间环境是一个复杂的多层次的有机系统,虽然不同的地理气候环境、不同的地方文化区域以及不同的建筑高度、密度等均会导致不同的社区外部空间环境形态,但基于以人为本、可持续发展的社区规划设计仍对此有价值方向的主导性策略。本书将之概括为以下几点:

1)社区的外部空间环境是一个多层次的社会、空间相统一的系统,形态空间的结构与规律应适应社区内地域社会结构层次、居民交往、心理认知与归属的规律特征,强化不同层次空间的领域属性。简言之,就是综合多层次要素,突显居住社区空间的组织结构,丰富公共空间层次,实现室内与室外、社区内与社区外、“公共”与“私有”空间的平衡与渗透。这首先要求外部空间环境具有清晰、完整的空间层次序列结构(见图10-3),而且这种序列结构又可以随着时间及居民生活方式的变化得到调整,即具有一定的“开放”性。

2)居住社区的外部空间环境设计,应突显其公共性,倡导公正与民主的精神特质,即公共空间为广大居民服务,而不是为社会权威及少数精英服务,这关系到社区公共空间的根本价值与本质。

3)居住社区的外部空间环境设计,既要突显其所在城市、社会的共有的风俗习惯与文化特质,又要符合社区居民的居住生活及个人需要。在这样的社区空间中,人们既可以体味到社区所在地域的社会、文化风情,又可以使自己自由舒适的活动得到空间环境的充分支持。无论是群体活动还是个体行为均可以相安无事,各自怡然自得。从谈天说地、欣赏音乐、政治集会,到擦皮鞋、喝咖啡、读报纸、下象棋,凡此种种毫不相干的活动均应能和谐地被包容在同一社区空间之中。尤其应同时照顾到不同社会群体或个人活动的空间包容性与相对分离性的良好关系。

图10-3 多层次的社区外部空间系统

4)居住社区外部空间环境的设计,既要对社区居民的各种形式的日常生活活动予以极大关注,又要对社会文化及艺术发展进程保持高度的敏感。公共空间的设计仅局限于满足某种功能或居民活动需求是远远不够的,它还必须对社会文化及艺术观念的发展通过形态空间要素反映出来,以此实现对居民的教化与熏陶(当然同时也实现了建筑空间的探索与创新)。这是社区建设中对日常生活关注与“进行日常生活批判”的辩证统一,也是促进社会进步、居民素质提高的必要保证。

5)居住社区的外部空间环境,既要保持一定的恒常性,又应适应社会生活的千变万化而具有一定的适应性。恒常性有利于社区形象、社区文化的稳定与传承,并形成自身的历史特征与脉络;而适应性则是居住社区自身持续发展的必然品质。

(2)公共服务设施系统

社区公共服务设施系统是社区公共空间领域的重要组成部分。公共服务设施系统设置的是否完善与合理直接影响着每一个社区居民的生活质量。

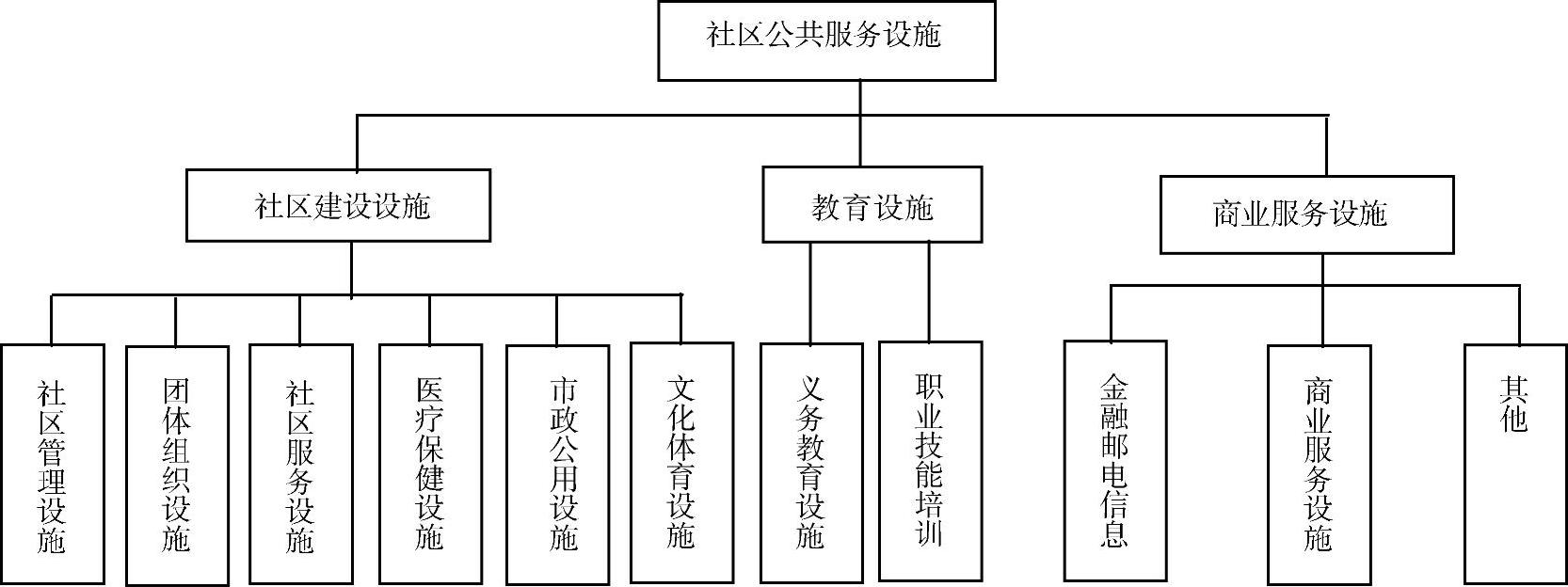

1)公共服务设施分类。对社区公共服务设施系统进行合理建构,必须针对不同的公共服务设施项目,进行区别对待。结合国家对“社区建设”内容的界定及中国城市居民生活需求的发展趋势,我们将居住社区内的公共服务设施分为三大类:社区建设设施、商业服务设施和教育设施,如图10-4所示。

图10-4 居住社区公共设施分类

以上三类公共服务设施具有不同的性质与特征。其中,社区建设设施是为了与国家的“社区建设”政策相呼应,为了便于进行社区组织发展与管理,进行社区服务,以及促进社区文化活动和居民交往而建立的相关设施,它们基本上是非营利性的,属社区居民共同拥有,也是每个社区都不可或缺的必要设施,并不受周围环境及市场影响和制约。而社区内的商业服务设施则取决于设施本身的服务内容与规模、社区居民的消费需求与能力等市场因素以及周边相同设施的相互“替代”作用。教育设施属社会事业性质,它一般由教育主管部门统一管理安排形成学区,其服务范围也常常是可以跨越不同的“基本社区”,并存在一定的“替代”效应。

2)公共服务设施布局。总体而言,各类设施的布局应根据所服务的人口、内容以及设施的经济规模确定各自的服务等级及相应的服务范围,安排在相应层次的公共空间内。如社区建设设施应安排在社区内较为重要与近便的位置,如社区中心或邻里中心等;而社区的教育设施的布局应注重安全性与方便性,宜根据各自的服务范围设置在地域中心位置,并与社区内步行、绿地系统相联系;社区的商业服务设施则应根据方便居民及自身市场发展规律原则,灵活布局。商业服务设施的性质、内容将不再被动地服从规划的限定,而是更多地受市场的引导。其规模、布点也要考虑一定地域内的功能组合、集聚效应和服务半径。一般而言,宜在基本邻里空间及邻里社区设置一些小型的便民店,而较大规模或需要足够人口规模的如超市、商场、娱乐中心等则应布置在社区人流聚集、经过之处,如社区出入口、公交站点附近等。

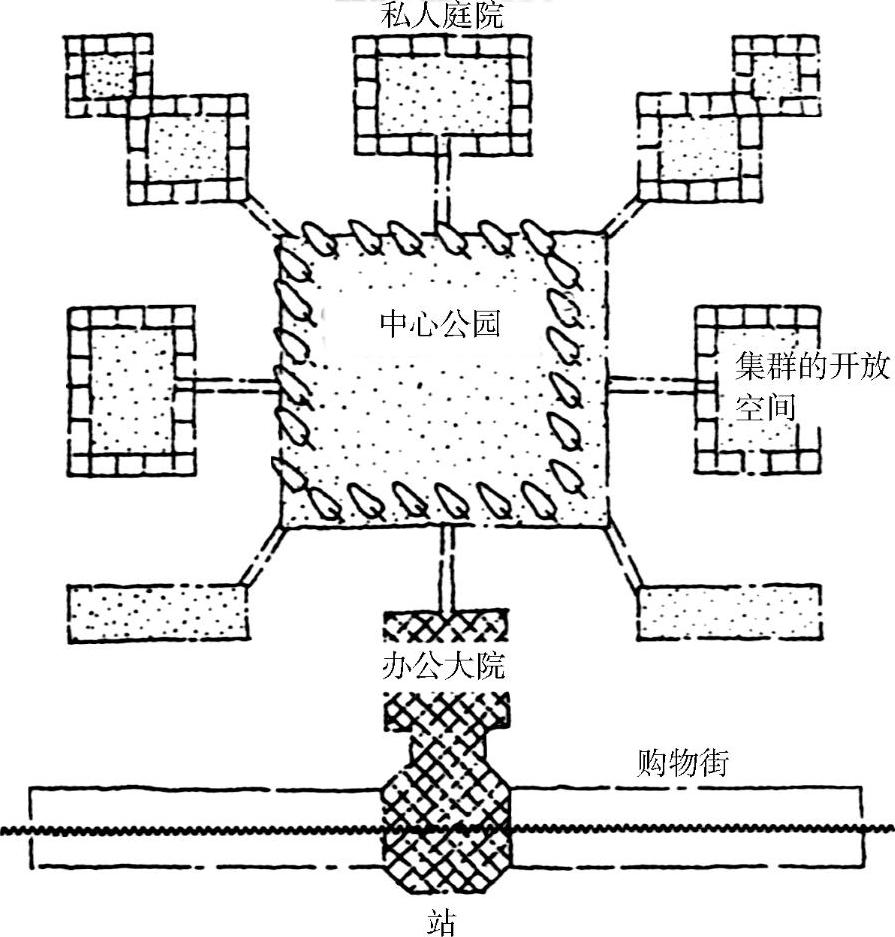

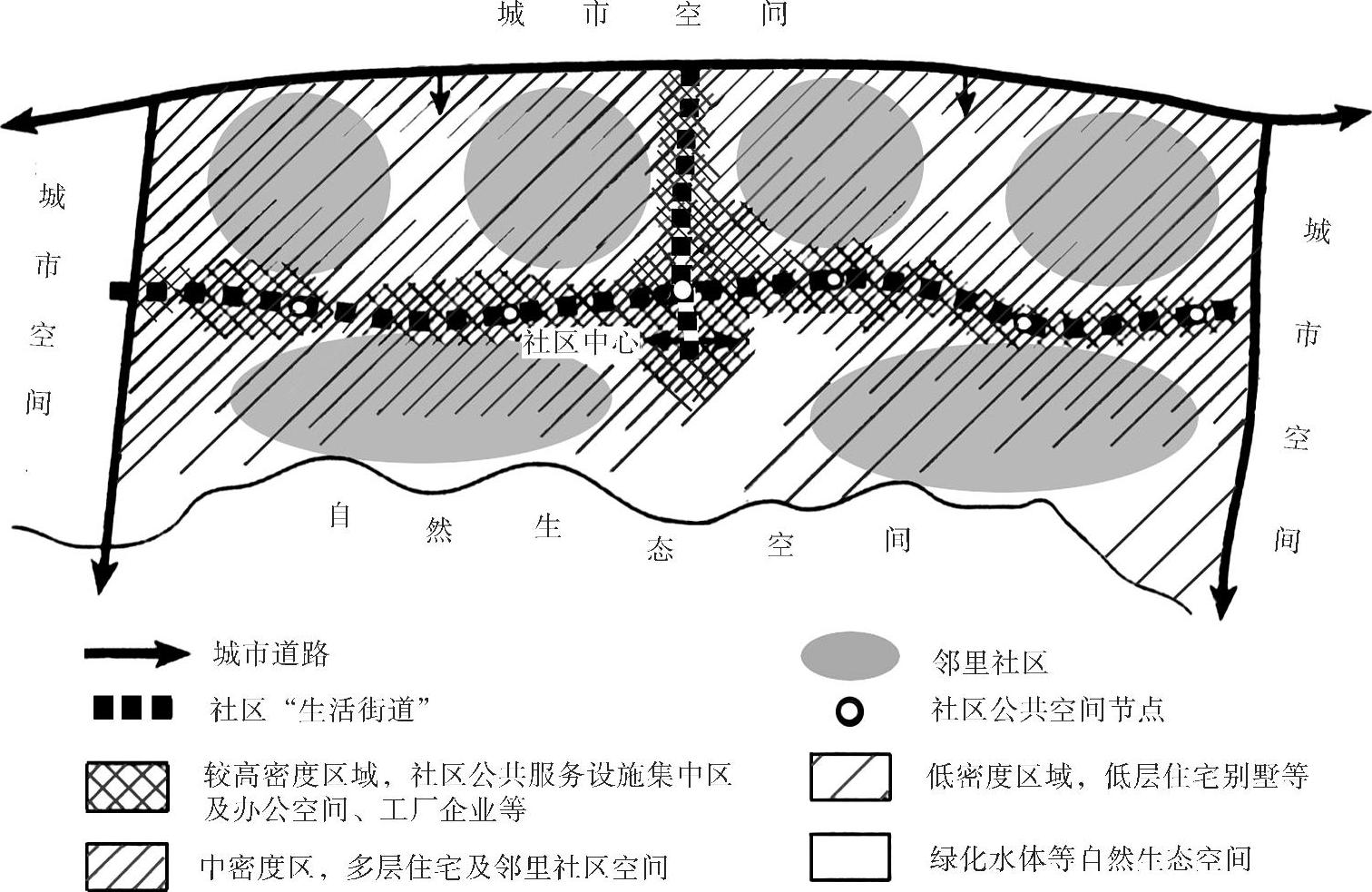

以上是社区不同服务设施布局的一般性原则。针对增加居民主体间交往、强化社会网络的需求,我们提出结合各种公共空间设施建立“生活街道”的概念,如图10-5所示。

简言之,“生活街道”就是吸取中国传统城市“街道”中丰富的生活、交往功能及形态特征,结合当今中国城市居民的生活需求,将较大规模的公共空间、生活服务设施从封闭的空间中抽取出来,并与其他一些无污染的小工厂、企业一起相对集中、线性地设置于不同邻里社区(基本社区)之间的街道空间及公共交通车站四周,并通过方便、舒适地步行系统与各个邻里空间取得联系,将这种街道建成步行街或限制过境车辆通行、符合人性尺度的人车混行街道。从而促使在街道空间上交往、购物、休闲、饮食、工作、儿童游戏等多样化活动的发生,强化居住社区的生活气息。“生活街道”具有很大的现实意义与可行性。首先,生活街道及社区中心四周建筑空间的多样化复合功能顺应了市场经济下的土地价值规律,可以利用社会资本来建造一些(小)高层、大型公共建筑设施,顺应商业聚集效应,而这往往又会进一步吸引更多的商业、企业来此投资、布点,形成良性循环。其次,“生活街道”上的多功能混合空间及其与公共交通车站、社区步行系统的方便联系,有利于人流汇集,将居民的上下班、出入或步行活动与“顺路做”的事情及与邻里“偶遇”的机会等最大限度而又自然地联系在一起,而这正是促进居民间交往、形成富有活力的人文环境及社会网络的重要媒介。最后,“生活街道”及其空间设施处在城市半公共空间内,具有良好的可达性,从而使它们“走出了原先的围墙”,可以同时为其他社区住户提供服务,不仅有利于提高空间设施的功能效益和利润收入,更为有意义的是增加了本社区居民与其他社区居民交往、互动的机会,从而使本社区融入整个城市大系统网络之中,缓解社会隔离与封闭现象,促进本社区与城市社会生活的持续发展。

图10-5 “生活街道”概念上的社区模式

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。