我国以文献形式呈现,并较为系统的“标准化”初见于《周礼·考工记》。

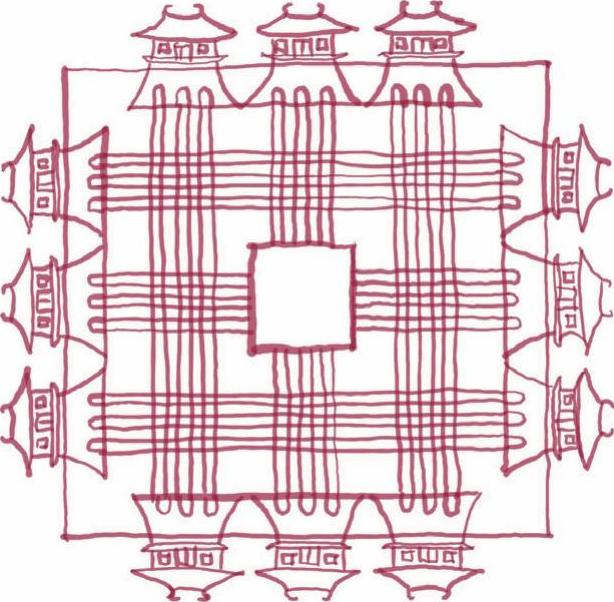

图5-1 “匠人营国”的标准

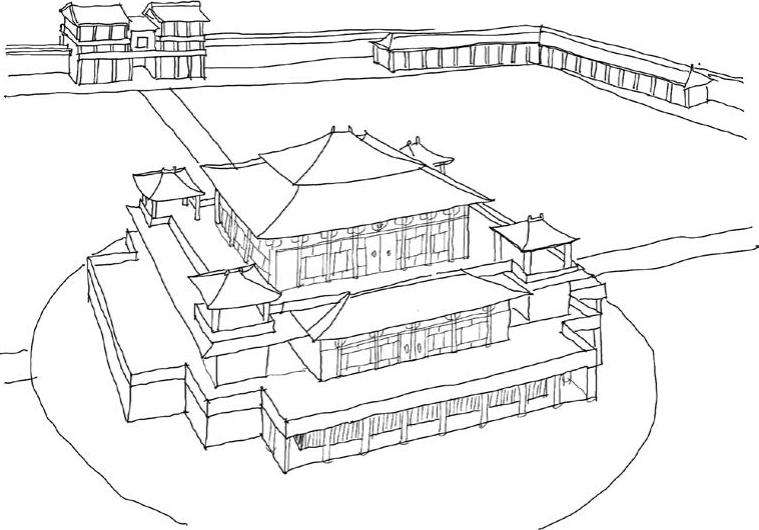

内容涉及先秦时代的制车、兵器、礼器、钟磬、炼染、建筑、水利等手工业技术,其中关于建筑标准化的论述:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫……”(图5-1);“殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋……”等,影响了中国几千年的城市规划及建筑形制。《诗经·小雅·斯干》,第一句:“秩秩斯干,幽幽南山”描绘了古人的建筑选址标准要“面山临水,松竹环抱”;第二章“筑室百堵,西南其户”可以知道当时的宫室是按营造规制建造的宏伟建筑,其门户开在西南方位。第四章“约之阁阁,椓之橐橐”,可以窥见宫室建筑的建造方式:“捆扎筑板时,绳索‘阁阁’发响;夯实房基时,木杵‘橐橐’作声”。第四章:“如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞,君子攸跻”。则谈到了宫室建筑规制严整,屋顶有飞檐造型,建筑色彩斑斓等内容,如图5-2、图5-3所示。

图5-2 “殷人”的建筑规制

图5-3 建筑选址标准

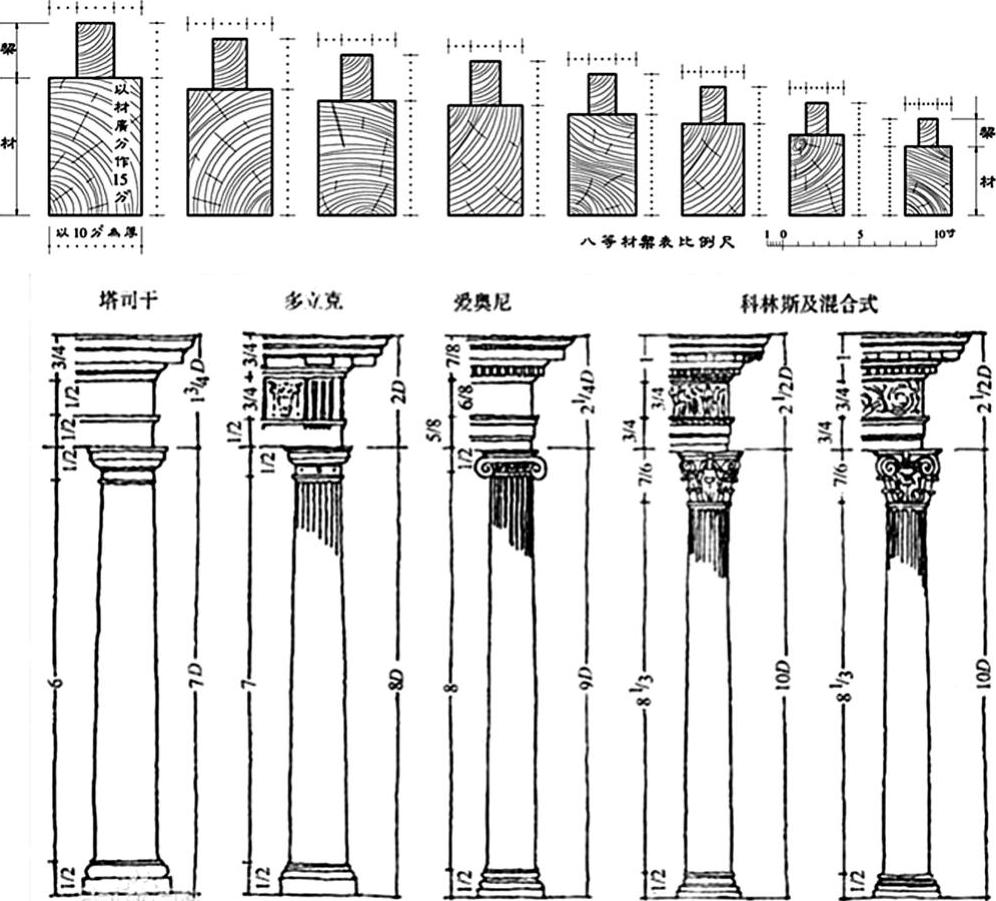

中西方皆有传世的建筑标准化典籍,中国以宋《营造法式》为代表,西方则非《建筑十书》莫属,其共性在于它们都主要来自于建筑工程实践经验的总结。根据梁思成先生及营造学社前辈们的研究,中国古代建筑标准化更多体现在“用材之制”上,如宋代《营造法式》的“材分制”:“凡构屋之制,皆以材为祖”;梁先生还发现《建筑十书》的“order”(柱式)与中国的“材分制”有异曲同工之妙:“order”以砖石建筑的立柱柱径为基本模数来确定建筑各部位基本尺寸;而“材分制”是按照木材的直径来确定适用部位。可见东西方的两大代表性营建体系其建筑尺寸的配合关系都采用了与主要建筑材料相匹配的模数制,如图5-4所示。

现代意义上的“建筑标准化”是与“建筑工业化”相伴而生的。第二次世界大战后,以满足大量建造需求的建筑工业化为开端,以工厂生产的各类部品部件在建筑上的持续使用为支撑,建筑标准化工作得到很大发展。1974年,联合国出版的《政府逐步实现建筑工业化的政策和措施指引》中定义了“建筑工业化”:“按照大工业生产方式改造建筑业,使之逐步从手工业生产转向社会化大生产的过程。它的基本途径是建筑标准化,构配件生产工厂化,施工机械化和组织管理科学化,并逐步采用现代科学技术的新成果,以提高劳动生产率,加快建设速度,降低工程成本,提高工程质量。”说明了建筑标准化是发展建筑工业化“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化内装、信息化管理”的重要内容之一,是推进和组织规模化高效生产的重要手段和必要条件。梁思成先生关于“建筑标准化”的论述比较便于理解建筑标准化和建筑工业化的关系:“要大量、高速地建造就必须利用机械施工;要机械施工就必须使建造装配化;要建造装配化就必须将构件在工厂预制;要预制就必须使构件的类型、规格尽可能少,并且要规格统一,趋向标准化。因此标准化就成了大规模、高速度建造的前提。”

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图5-4 柱式与材分制

当然,也不能将“建筑标准化”与“建筑工业化”完全等同。我国1978年开始编纂的《中国大百科全书》第一版,对“建筑标准化”的定义是:“在建筑工程方面建立和实现有关的标准、规范、规则等的过程。建筑标准化的目的是合理利用原材料,促进构配件的通用性和互换性,实现建筑工业化,以取得最佳经济效果。”该释义与同书的“标准化”定义为:“制订、贯彻和推广应用标准的活动过程。标准是对科学技术和经济领域中某些多次重复的事物给予公认的统一规定。标准的制订必须以科技成果和实践经验为基础,经有关各方协商一致,由主管机构批准,并以特定形式发布,作为共同遵守的准则。标准随着科学技术的发展和经验的积累而不断更新。”立足点、内涵和外延有一些不同。该定义认为建筑标准化的目的在于“建筑工业化”和“节省原材料”和“经济性”几方面,存在着其时代认知的局限性。仔细理解中西方建筑标准化典籍,不难理解建筑标准化的实质是人类建筑实践中具备重复性和通行性经验的总结,其目的有的是为了节约材料降低成本,有的是为了规范政府固定资产的投资行为,有的是为了体现统治者或“神”的权威,有的是为了提升建筑抗灾能力,有的是为了先进技术的推广应用,有的是为了提高战争能力等,不一而足,不能将其固化,僵化地理解。因此“标准化”定义中认为“标准随着科学技术的发展和经验的积累而不断更新”的观点是值得肯定的。

细读该词条,也有令人“惊艳”的发现,当谈到“发展趋势”的时候,《大百科》指出:“随着建筑工业化水平的提高和建筑科学技术的发展,建筑标准化的重要性日益明显,所涉及的领域也日益扩大。许多国家以最终产品为目标,用系统工程方法对生产全过程制定成套的技术标准,组成相互协调的标准化系统。运用最佳理论和预测技术,制定超前标准等,已经成为实现建筑标准化的新形式和新方法。”30年前,我国学者就能提出:“以最终产品为目标,用系统工程方法对生产全过程制定成套的技术标准,组成相互协调的标准化系统。”不正是我们今天为发展建筑工业化,推行“系统性建造”的解决之道吗?

今天身处人工智能和大数据时代,建筑标准化的发展趋势也在新的科学技术支撑下发生着新的革命性变化,总体而言具有以下几个新的发展特征:

(1)全面性:建筑标准化不仅限于设计的标准化,还应该有生产、施工的标准化;不仅限于建筑的标准化,还包括结构、机电、内装及关联部品部件的标准化、系列化;不仅限于技术的标准化,还涉及管理的标准化。

(2)系统性:现代建筑标准化日趋丰富并逐渐系统化,我国要发展建筑工业化,必须以完整的建筑最终产品为目标,用系统工程方法对生产全过程制定成套的技术标准,组成相互协调的标准化系统。

(3)数字化:迈进21世纪以来,由于计算机技术的发展和工业制造加工能力的不断进步,建筑标准化进入了数字化时代,涌现出基于参数化设计,3D增材和减材制造的很多新的标准和规则。以数字驱动的智能化生产,促使建筑的几何控制系统由传统的模数制发展为更为复杂的参数化系统,未来的建筑标准化会逐步与“简单形体”和“规则几何尺寸”渐行渐远,更加突出复杂性、系列化、数字化特征。并依赖数据驱动的智能化建造方式。

(4)多样化:建筑标准化不等于千篇一律。建筑标准化和多样化应该是对立统一的有机整体,应该立足于实现多样化前提下的建筑标准化。建筑标准化工作还要求提高建筑多样化的水平,以满足各种功能的要求,适应美化和丰富城市景观并反映时代精神和民族特色的需要。

(5)定制化:更高层次的标准化,在人工智能时代,既可通过交互式菜单选择,也可以通过数字驱动的个性化定制来实现。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。