海原县蒙古堡庙遗址初考

田玉龙 李进兴 赵廷虎

在蒙古堡庙遗址上,残留着大量的柱顶石、条石、砖、瓦等建筑构建和数量客观的碑座及清代的石碑碑文等。经过初步考察,我们发现这些建筑构建遗物,大部分为元代,少数为清代所遗留。而且砖瓦有蓝瓦和蓝色的琉璃瓦,制作非常精美、颜色靓丽,其精美程度非一般遗址所遗留,应该就是祭祀成吉思汗庙宇的遗物。对此,将蒙古堡庙遗址地表发现的实物和史料列出并予以考述,与各位专家、爱好者共同探讨,并希望专家到蒙古堡庙遗址进行实地考察,以确定其考古发掘的价值,为研究成吉思汗去世地提供科学依据。

图1 蒙古堡庙遗址位置图

一、蒙古堡庙的基本情况

(一)蒙古堡庙遗址的地理位置

蒙古堡[1]庙遗址,位于海原县城东25公里处,贾埫乡马营行政村城门湾自然村东面的东岳山上。海拔高度1835米。

图2 蒙古堡庙遗址遗址位置图

图3 马营行政村城门湾自然村(蒙古堡遗址)外貌

图4 蒙古堡庙遗址

(二)蒙古堡庙的归属

蒙古堡庙,元代归海喇都屯田总管府;明清归属蒙古堡、蒙古堡守御所;现归属贾埫乡马营行政村城门湾自然村。

(三)蒙古堡庙遗址的现状

寺庙遗址依山势由低至高形成三层阶梯状院落,占据整个山头,面积达7800多平方米。遗址中随处可见到屋脊兽、琉璃瓦当、条石青砖、柱顶石、破碎的石碑、碑座等建筑遗留物。

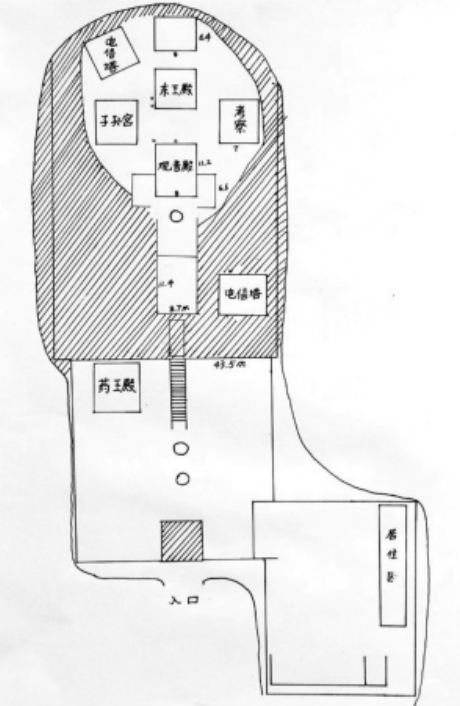

图5 蒙古堡庙遗址平面

(注:斜线区为遗址,地基以上的部分没有被清理;红线为原建筑物的地基,在新建庙宇时,被清理出来;红点为原庙宇建筑的柱顶石位置。)

二、蒙古堡庙的建造年代

(一)蒙古堡庙内碑记记载的始建年代

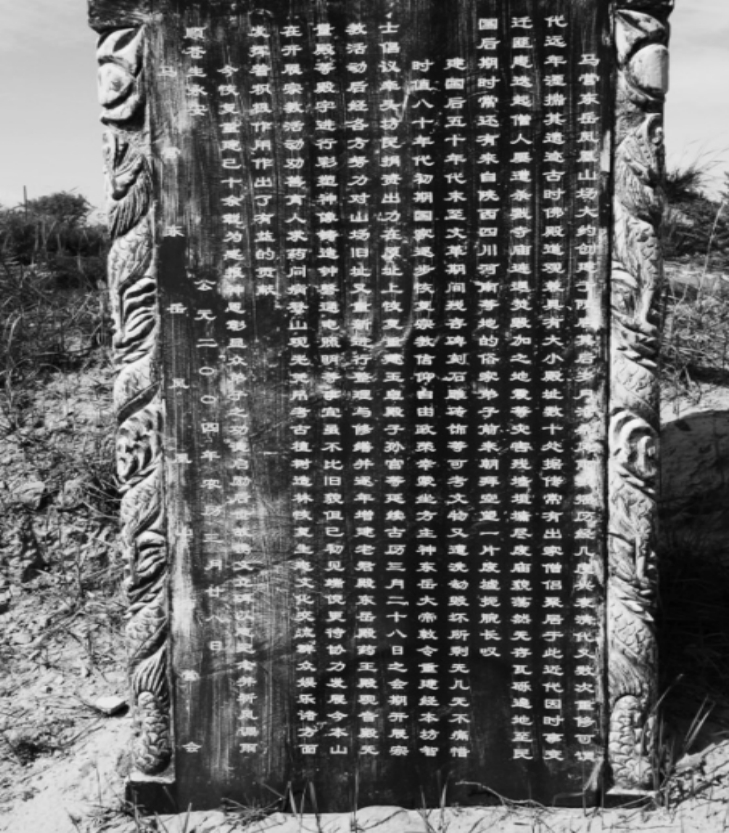

在蒙古堡庙内,我们考察时发现新立了一块石碑,碑记上这样刻记着建造年代:“马营东岳凤凰山场,大约创建于隋唐,其后岁月沧桑,风雨飘摇,历经几度兴衰,清代又几次重修,可谓代远年湮,揣其遗迹,古时佛殿道观兼具,有大小殿址数十处。”(见图6)

图6 蒙古堡庙内新立的碑记

(二)初步考察蒙古堡庙的始建年代

蒙古堡庙,据史料,建于元至治三年秋七月,即1323年。

资料依据是《元史》本纪第二十八英宗二:“癸卯,太庙成。班丹坐赃杖免。赐(海)剌秃屯田贫民钞四十六万八千贯市牛具。”[2]其中的“太庙”是根据中国古代“敬天法祖”的传统礼制建造的,为元代皇帝祭奠祖先的家庙;“班丹”即巴丹,为元末豫王阿剌忒纳失里的下属[3];豫王阿剌忒纳失里为元世祖忽必烈第七子西平王奥鲁赤之孙云南王老的之子,初封西安王,持第二等螭纽金印。[4]豫王阿剌忒纳失里的封地在“海喇都”[5],至正十八年(1358年)十月,受诏命徙居白海,寻迁六盘山地区的海喇都(今宁夏海原县)[6]。从《元史》的记载可以看出:太庙建成后,又发生了两件大事。一件是豫王下属巴丹免刑事处罚,第二是给海喇都屯田的贫民赐钞买耕牛和农具。

为什么把祭祀地不建在海喇都城里,而建在高山上?这是因蒙古人的习俗决定的。一般蒙古人选择比较高的山上作为祭祀地,像蒙古人的敖包多设于山丘之上,或水泉边,多数用石块堆成,一般呈圆形,顶端围有柳条圈。在蒙古族心目中,敖包象征山神,外出远行,遇敖包必下马参拜,祈祷平安,并随手拣石添上。而海喇都城周围没有高山,在脱烈堡、乱堆子、八白屋等地下游的一处地点,即宋夏时期的秋苇川,现在的马营河流域,有山丘、泉水,而且周围皆为喀斯特地貌等。在海喇都周围50公里的范围内,我们没有发现大规模的寺庙遗址,估计蒙古人就选择了马营河流域的这座高山上,建太庙。而且,对蒙古堡庙进行考察时,在地表除发现大量元代和清代建筑物构建外,没有发现唐代的遗物。因此,只能说始建于元代,至于始建于唐代的说法,待正式考古发掘后,才能确定。

图7 龙纹蓝釉瓦当

三、蒙古堡庙遗址上遗留的主要文物

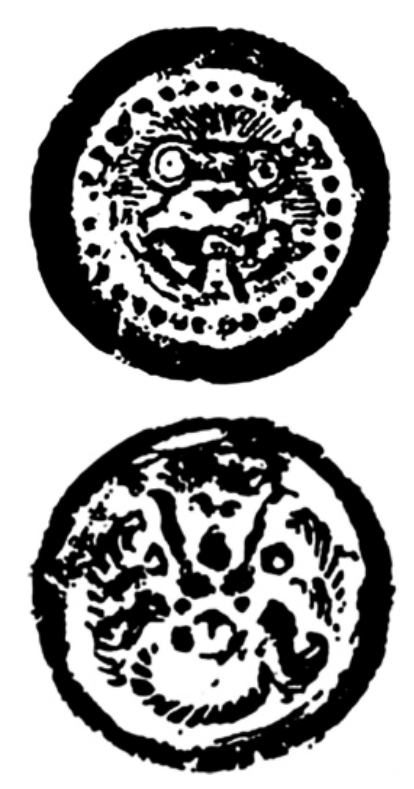

(一)瓦当

在蒙古堡庙遗址上初步考察发现有四种类型的瓦当:

1.龙纹蓝釉瓦当

在遗址的北边,我们发现了大量的蓝釉瓦、瓦当、屋脊等。其中,蓝釉龙纹瓦当,十分的精美,上面有一腾空龙,周围为一圈连珠纹。瓦当的个头较大,直径为11.5厘米,厚1~1.6厘米。而且瓦当用的材料,除蓝釉外,胎是当地的黄土。

2.鱼龙纹瓦当

在遗址的西边,我们考察时发现了数量较多的没上釉的蓝瓦及蓝瓦当。瓦当的主题图案(见图8),是一条行走的鱼龙,回首张望,四肢阔步,有硕大的两耳。瓦当的直径为10厘米,厚1.2厘米。

图8 鱼龙纹瓦当

3.兽纹瓦当

兽纹瓦当,为虎、狮子头变形的瓦当,猛兽眉头有波折纹,浓眉,怒目突珠,高鼻梁,脸旁有“∽”的髯须,露齿和胡须。和鱼龙纹瓦当同等大小。而且这类瓦当的类型特别多,我们在考察时发现有八九种之多,而且造型各异,纹饰奇特。

图9 兽面纹瓦当

4.人面兽瓦当

瓦当面整体(见图10),造型为三角形,上面为半圆形,边长13.2厘米;下边为葵形,边长9.5厘米。瓦面为人面,粗眉,眼睛突出,脸颊圆隆突起,有胡须,有兽状耳。

5.牡丹纹瓦当

三角形瓦当面的中心为一朵骨朵牡丹,两边为曲枝牡丹叶脉纹(见图11)。上面为半圆形,边长13.2厘米;下边为葵形,边长9.5厘米。

(二)滴水

滴水,我们在调查遗址时,发现有好几种类型,多数已破碎,无法辨认纹饰,只有两种比较完整。

1.蝴蝶纹滴水

滴水为三角形,中心似变形的蝴蝶(见图12)。瓦边长13.3厘米,下边为葵形,边长9.6厘米。

2.麦穗纹滴水

滴水也呈三角形,中

图10 人面兽瓦当

图11 牡丹纹瓦当

图12 蝴蝶纹瓦当

心为两个交叉的麦穗纹(见图13)。瓦边长13.1厘米,下边为葵形,边长9.2厘米。

图13 麦穗纹瓦当

图14 麒麟砖雕

图15 马纹砖雕

(三)砖雕

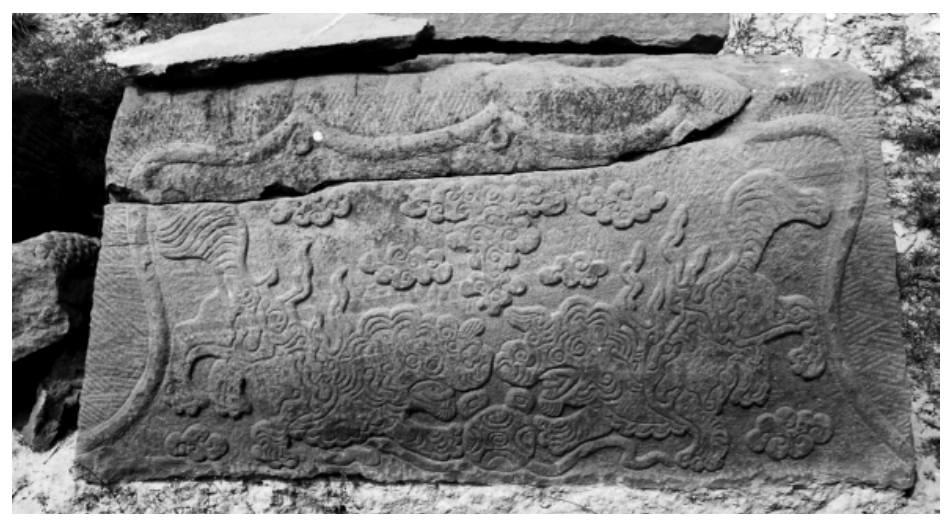

1.麒麟纹砖雕

在蒙古堡庙遗址的主殿西侧位置,我们查看石碑碑文时,发现了一块麒麟纹砖雕(见图14)。砖雕只显示出麒麟的角、鬃毛、耳朵等部分,估计,由数十块砖雕,组成一副非常大的麒麟图案。砖长30.1厘米,宽13.1厘米,厚7厘米。

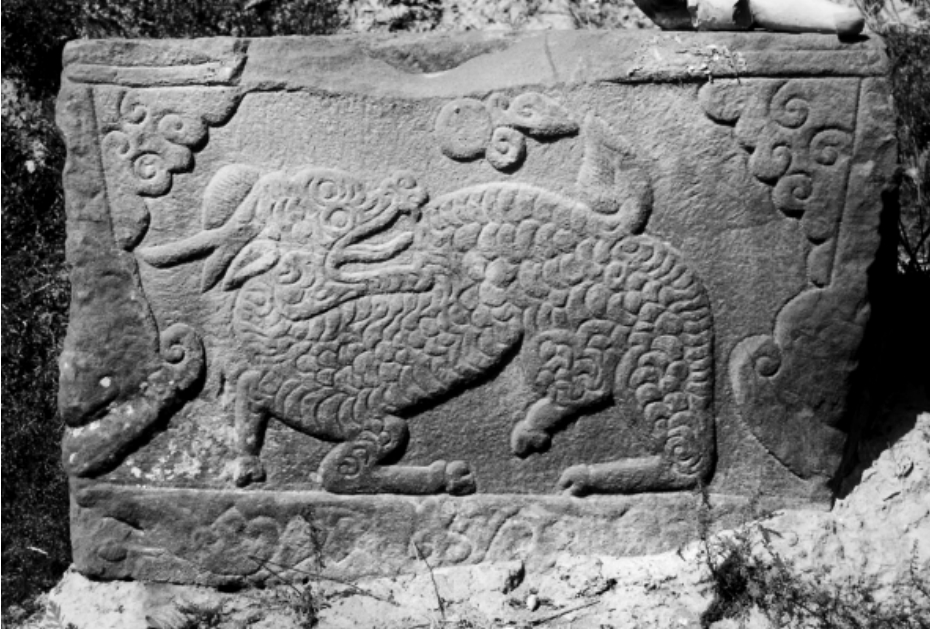

2.奔马砖雕

同样,在蒙古堡庙遗址的主殿西侧位置被清理起的砖垒上,我们考察时意外的发现一块奔马砖雕(见图15)。砖雕只有下半部,显示出奔马的四肢、腹部和云纹(或火焰云纹),下面为海水纹。砖长30.1厘米,宽13.1厘米,厚7厘米。

3.狮子砖雕

在蒙古堡庙遗址的主殿西南角遗址上,陈列着新铸造的一口大铁钟,我们查看钟上的铭文时,无意间发现了一块狮子砖雕(见图16)。砖雕上的狮子呈跪卧状,口噙一带线绣球,尾巴翘起至背部。砖长约30厘米,宽13厘米,厚7厘米。

图16 狮子砖雕

图17 人物砖雕

图18 菊花纹砖雕

4.人物砖雕

在蒙古堡庙遗址的主殿东侧遗址上的转堆里,发现一块人物砖雕(见图17)。砖雕只是显示人物的上半部。人物面目酷煞,颈部有围脖,袒胸露乳,双手举起。可能体现战争之俘虏。砖长30厘米,宽13厘米,厚7厘米。

5.菊花砖雕

菊花砖雕比较多,在遗址的周围随处可见。纹饰多由曲枝叶脉相连的两朵菊花组成(见图18),图案为高浮雕,雕刻精致。砖长约30厘米,宽13厘米,厚7厘米。

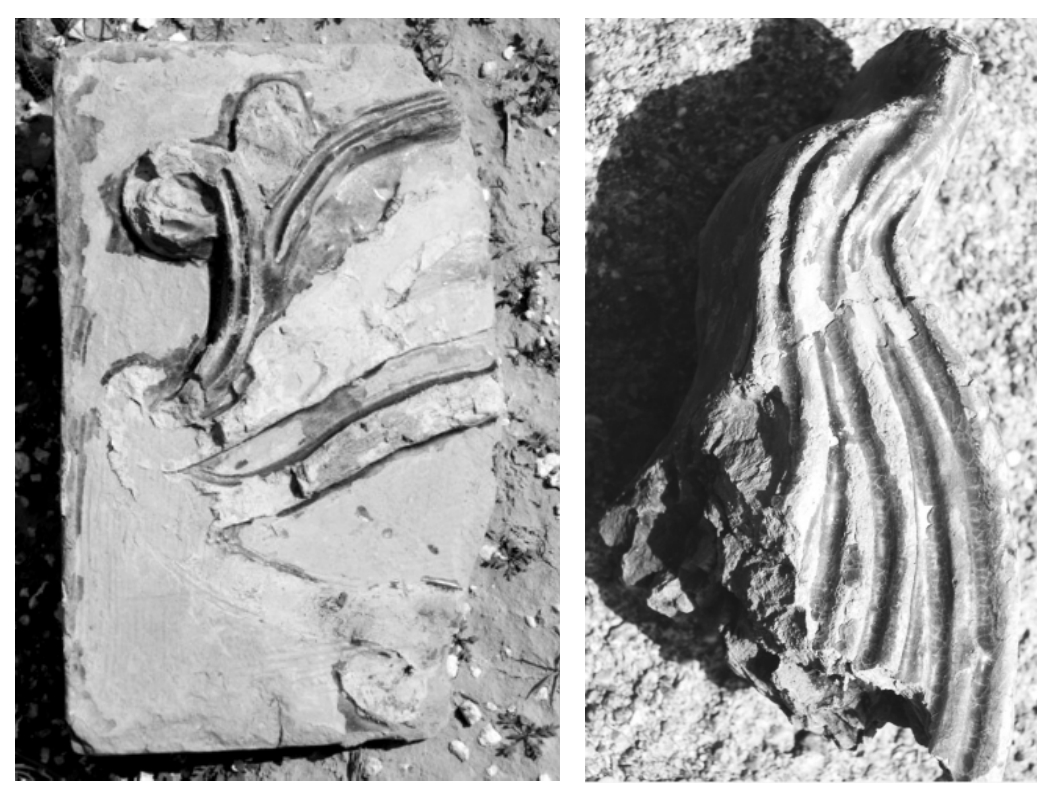

6.曲折纹砖雕

在遗址上,我们发现曲折纹砖雕(见图19)也比较多。曲折纹雕刻得比较规整,估计多用于墀头、大型砖雕图案的边饰。砖长约30厘米,宽13厘米,厚7厘米。

图19 曲折纹砖雕

图20 寿字纹砖雕

图21 花草拐子纹悬鱼砖雕

7.寿纹砖雕

在遗址上,发现几块寿纹砖雕(见图20),多为上半部,雕刻规整精细。残长29厘米,宽13厘米,厚7厘米。

8.悬鱼砖雕

在主殿遗址西侧的废墟上,我们考察时发现了花草拐子纹悬鱼砖雕(见图21),砖为三角形,边长30厘米。(https://www.xing528.com)

(四)青砖

在蒙古堡庙遗址上,有很多大小不一青砖,大青砖长37厘米,宽19厘米,厚9厘米;小青砖长30厘米,宽15厘米,厚6厘米;方砖长宽均为30厘米,厚9厘米。

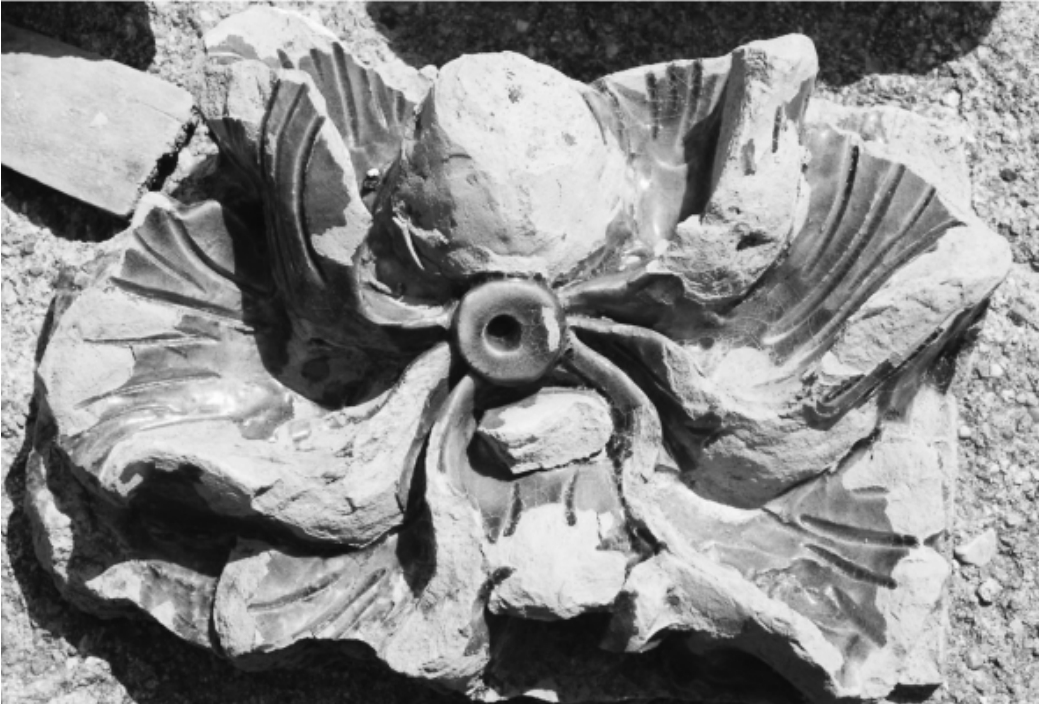

(五)屋脊

屋脊,我们调查发现有蓝釉和蓝砖两种类型,纹饰比较多,有龙兽、莲花、牡丹花、菊花等。

图22 篮釉莲花屋脊

图23 篮釉枝叶、龙屋脊(残件)

1.蓝釉屋脊

在遗址上,我们发现蓝釉屋脊很多,大多已残,完整的很少,无法辨认出是何图案。有两块蓝釉屋脊,比较完整,图案清晰,一块是枝叶纹,大小为在38厘米左右,釉子脱落的比较厉害;另一块是莲花纹(见图22),也已残,残长约35厘米,但图案完整,清晰可辨,而且是高浮雕的,颜色非常亮丽。还有一块很像龙的鬃毛(见图23),釉色亮丽,残长22厘米。

2.青砖型屋脊

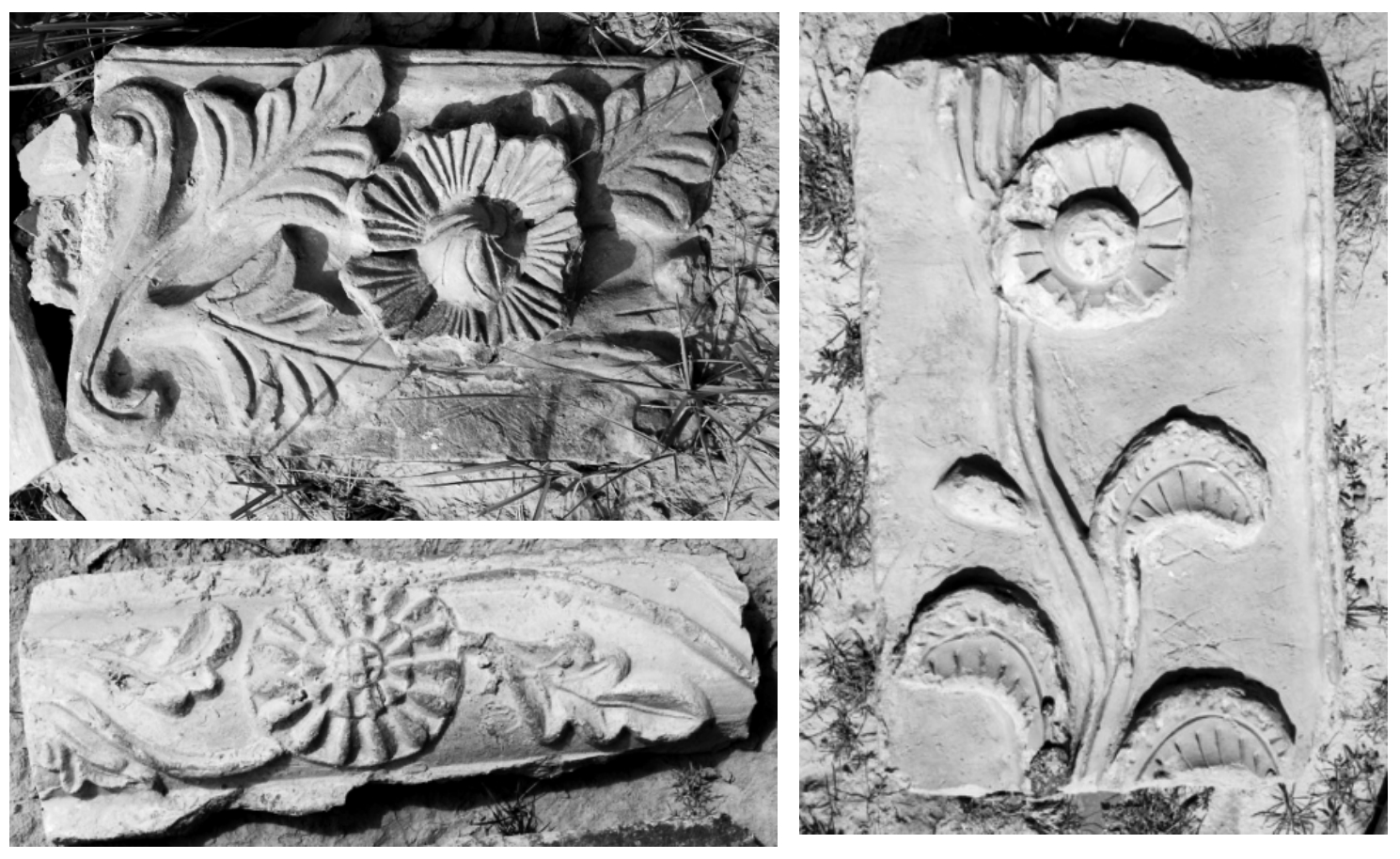

青砖型的屋脊,在遗址上比较多,主要有牡丹花、菊花等;屋脊兽主要有龙、狮子等。

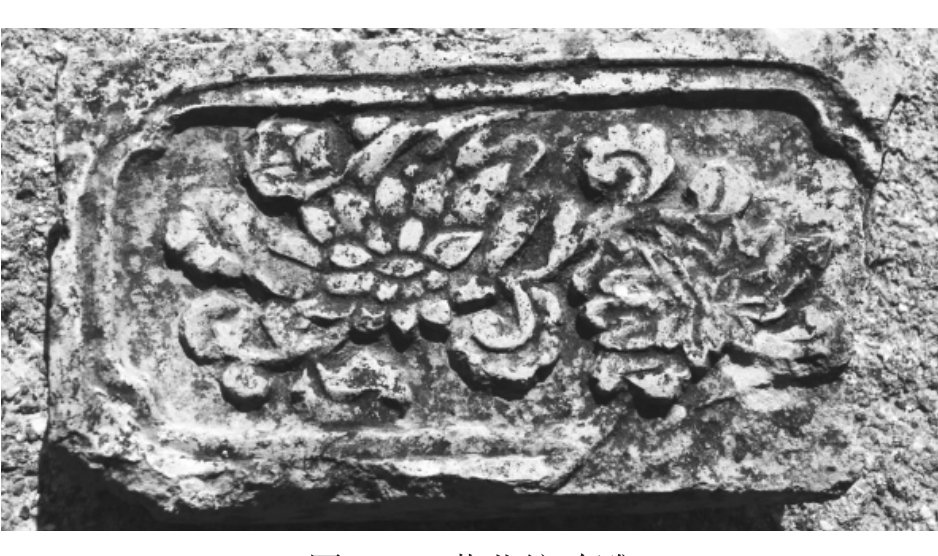

(1)牡丹花纹屋脊

牡丹花纹屋脊,在遗址上随处可见,多为一枝牡丹花纹(见图24),长为42厘米,宽28厘米,厚16厘米。

图24 牡丹花屋脊

(2)菊花纹屋脊

菊花纹屋脊(见图25)也比较多,种类也比较多,我们发现有五六种,大小均为长42厘米,宽28厘米,厚16厘米。

图25 菊花纹屋脊

3.屋脊兽

(1)龙形屋脊兽

在南院遗址的西北角的土墙上搁着很多屋脊兽,其中一件龙纹屋脊非常漂亮,而且纹饰细密精致,体形非常大,可惜已残,只留下了下颚部分,残长62厘米,宽在39~29厘米之间。

在主殿遗址的东边,我们也发现了一件小型的龙形屋脊兽(见26图)。

图26 龙形屋脊

(2)狮子形屋脊兽

在南院遗址的西北角的土墙上搁着一件残缺的狮子形屋脊兽,个头比较大,高约35厘米(见图27)。

在主殿遗址的东边,我们也发现了很多蹲坐的小狮子形屋脊兽。

图27 狮子形屋脊兽

(六)石狮子

在北院主殿大门位置附近立有两个石狮子(见图28),均已残破。一尊高1米,另一尊残高0.8米。

图28 石狮子

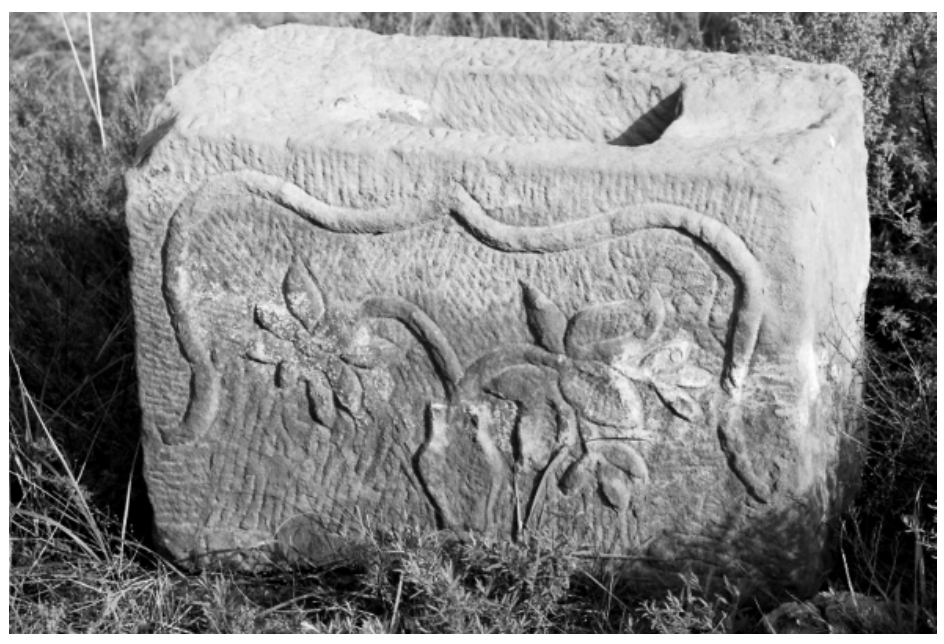

(七)碑座与石碑

遗址上滞留下的碑座很多,纹饰千姿百态,有太阳纹、麒麟纹、狮子纹、牡丹纹、菊花纹、莲花纹等等。

图29 太阳纹碑座

1.太阳纹碑座

在北院主殿位置上,也就是在现在新盖的“东王殿”的门前,立着一方太阳纹碑座(见图29)。碑座正面纹饰为“太阳、云、海水”,图案较为模糊,梯形,上长66厘米,宽51厘米,下长77厘米,宽66厘米,高56厘米。

图30 狮子纹碑座

图31 麒麟碑座

图32 菊花碑座

2.狮子纹碑座

在北院主殿位置上,也就是在现在新盖的“子孙宫”的南面,“观音殿”的西侧,立有一方双狮钱币纹的碑座(见图30),梯形,高55厘米,上面的长为80厘米,宽40厘米,下面边长98厘米,宽50厘米。

3.麒麟纹碑座

在狮子纹碑座的南边,主题图案是一麒麟(见图31)。麒麟回首,前肢呈跪状。形状也为梯形,高为55厘米,上面宽为36厘米,长为75厘米,下面宽为50厘米,长为90厘米。

4.菊花纹碑座

菊花纹碑座,为变形的菊花(见图32),也为宝相花,与麒麟、双狮碑座放在一起。大小与麒麟碑座相同。

5.牡丹花纹碑座

在山门右侧堆放,主题花纹为牡丹花纹,也为梯形,大小也与麒麟碑座相同。

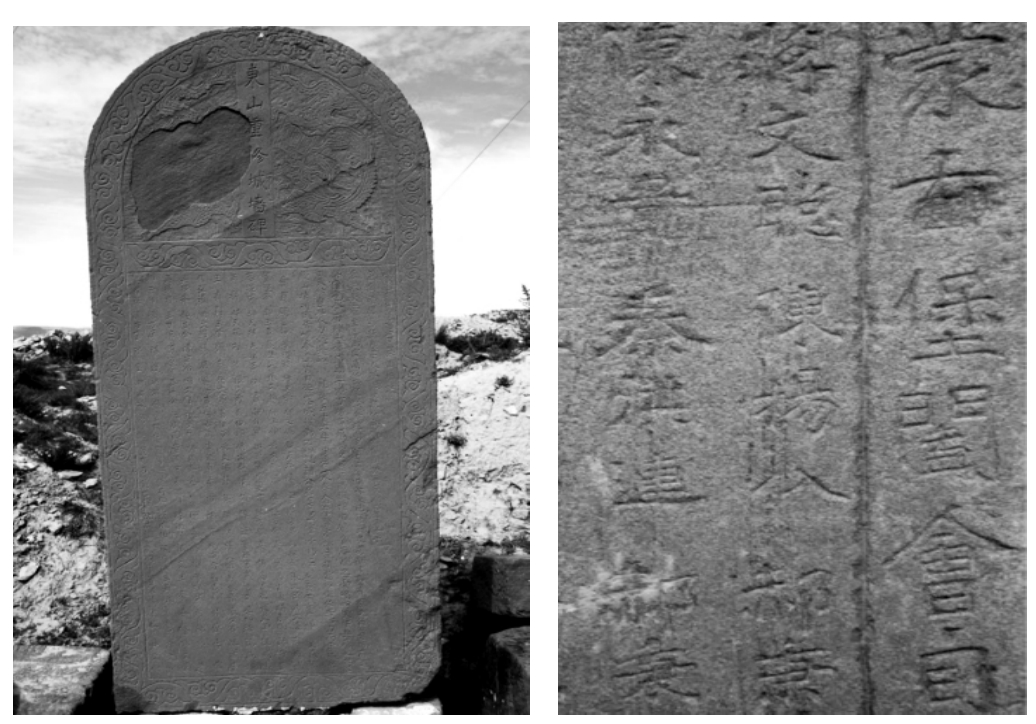

图33 蒙古堡庙内重修城墙碑

6.石碑

石碑只有一块比较完整,上面清晰的雕刻着《东山重修城墙碑》(见图33),内容大体为:“蒙古堡上季筑山墙志”,“盖闻福禄善积庆由人致等,非敢以邀副也,惟期于无疚此心耳况乎。”“东岳大帝主宰幽冥,万化所赖,以托命□衡善恶,苍生依之而福庇,灵□□□东岳独尊,四府之保障也。今庙外山墙代远年湮,百堵崩颓之患,风雨飘摇垣墉多废坠之忧,呜呼!天下兴废之故等曰:天时岂非人力哉,是以乾隆五十六年中季,一人夅念,众发处诚,施捐以慨,任共心力而禾成,前后山墙功成告竣,今逢吉日,碑落成后勒石以志,公名号并垂不朽云。”之后附有捐修人名单。

还有一块虽然残缺,但碑上文字可辨,左边为“蒙古堡阖会自十九年捐资重……”,右边为“大清道光二十五年端月建修碑……”,中间为捐修人名单。

四、遗址遗物年代考述

在蒙古堡庙遗址上除有确切年代的碑记而外,其余的遗物均无年代可考,为此,我们查阅相关出土的文物,做一可比性的判断。

龙纹蓝釉瓦当、鱼龙纹瓦当,与内蒙古自治区呼伦贝尔市博物馆的瓦当(见图34),完全类同,由此可以判断,为元代时期的瓦当,而且依据《元史·刑法志》(禁令)中规定,其庙宇的属于皇家级别的庙宇。[7]

蓝釉屋脊和屋脊兽均有元代风格。

兽纹瓦当在西夏、元代遗址中经常出现的纹饰(见图35、36)。

图34-1 呼伦贝尔市博物馆藏的蓝釉龙纹滴水

图34-2 呼伦贝尔市博物馆藏的蓝釉鱼龙纹瓦当

麒麟、奔马、狮子等砖雕与甘肃省天水市玉皇阁前廊基上的元代砖雕纹饰完全一样(见图39、40),也与长清中华女子学院山东分院新校区的元代古墓的砖雕风格完全一样。

石狮子与砖雕上的狮子一样,也是元代风格。

图35 元代莲花、菊花纹图案

图36 元代兽头瓦当图案

石狮子、麒麟、菊花纹碑座,与华夏董氏宗亲网,元代陶瓷图案(图38)完全一致,体现了鲜明的蒙古族特征。

蒙古堡庙遗址上没有发现塑像的遗留物,只有当地信教群众在中院掏井时,发现一尊肩上有鹦鹉鸟的佛像,之前所供圣像不明。

图37 元代麒麟图案

图38 元代狮子图案

(元代黑线绘制的图案来自华夏董氏宗亲网·陶瓷器图案和蒙古民族图案)

图39 天水玉皇阁廊基下嵌的元代马形砖雕

图40 天水玉皇阁廊基下嵌的元代狮子砖雕

五、结论

蒙古堡庙遗址,经过多次考察发现,其上遗留的大部分遗物为元代,而且使用的各类砖瓦品种非常多,修建的庙宇堂皇华丽,级别很高,依此可以断定,就是《元史》纪第二十八“英宗二”记载的“太庙”,即成吉思汗祭祀庙宇。

(本文发表于2010年《东方收藏》第1期,作者单位海原县地方志办公室)

【注释】

[1](清)朱亨衍总纂,刘华点校:《乾隆盐茶厅志》,宁夏人民出版社,2007年6月第1版,第90页。

[2](明)宋濂等撰《元史》,中华书局,1976年4月第1版,第632页。

[3]宁夏固原地区方志办公室编:《固原史地文集》,宁夏人民出版社,1990年8月第1版,第198页。

[4]郭晓航:《元豫王阿剌忒纳失里考述》,《社会科学》2007年第9期

[5](清)朱亨衍总纂,刘华点校:《乾隆盐茶厅志》,宁夏人民出版社,2007年6月第1版,第25页。

[6]郭晓航:《阿剌忒纳失里元豫王,曾为皇帝倚重,元朝亡后逃遁无踪》,《社会科学》2007年第9期。

[7](明)宋濂等撰:《元史》,中华书局,1976年4月第1版,第2682页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。