媒介带来的信息资本改变了施洞苗族社会的权力关系,变化的根源是大众传播媒介集中化的权力结构。这种集中化的媒介权力在向村民提供信息时往往是出于节目制作者的意识形态和主观判断。处于弱势地位的村民对媒介传播的信息缺乏选择的权力,在多数时候只能表现出一种被动接受的态度。他们接受的不仅是信息本身,还不得不同时接受作为信息载体的汉语言文字。久而久之,汉语替代了原有的符号体系,成为当地人主要的思想工具,由苗语建构的精神世界将不可避免地随之发生改变。

虽然我在施洞日常生活的很多场合都能听到人们对本民族文化的热爱,在当地人的诸多文化实践中也能发现他们对传统的坚守。然而,拥有文化自信是一回事,如何应对现实环境是另一回事。从前文的讨论中可以清晰地看到施洞苗族传统文化在作为主体民族的汉族文化的影响下受到的冲击,当地人对这一事实也有相当清醒的认识。在被问及汉族对苗族的影响程度时,60.4%的被访者认为影响很深,认为影响一般的占26.7%,认为影响很小和没有影响的仅仅占3.0%和5.9%(图4.1)。

图4.1 您认为汉族对本民族的影响程度怎样?

苗族传统文化被汉文化同化的一个重要原因是苗语在汉语言文字的冲击下明显式微。一个民族的语言符号系统“是一个民族表达、交流与传递信息和情感的方式和手段,也是他们认识世界的方式和手段,它不仅影响着一个民族的思维方式、行为方式和情感方式,也影响着一个外部世界的沟通与认知。另外,在一个民族的语言之中,蕴含着一个民族历史文化的、无比丰富的内容,或者换句话说,一个民族的文化主要就是依靠语言文字传承”[13]。因此,民族语言的同化与消失势必导致由语言所承载的文化内涵的改变。

在第三章中,我们讨论了现代教育对苗语带来的冲击。从进入学校开始,当地儿童接受的教育至少在形式上与全国其他地区没有太大区别。使用汉语普通话是这种全国统一的教育形式之一。从表面上看,这是国家教育体制对当地学龄儿童施加的强制性规定,但实际上这是当地人为了适应现实需要而不得不做出的自觉选择。为了摆脱仅仅依靠务农收入维持生计的现状,当地人想方设法寻求农业以外的收入来源。无论是外出务工、经商,还是谋求体制内的工作,会说汉语普通话是最基本的要求。接受现代教育、学习汉语普通话因此成为希望改变命运的当地人接触并融入主流社会的敲门砖。于是,当地绝大多数儿童从小就被要求学习汉语,或直接用汉语代替苗语。地方政府公务员和事业单位职工以及部分进城务工的村民往往在日常生活中只说汉语,很少用苗语交流。即使用苗语,也是在苗语中夹杂大量汉语词汇。由于从小接受以汉语言为载体的现代文化教育,施洞年轻一代缺乏对本民族传统文化的了解和兴趣的现实情况可想而知。即使是这样,在面对人的生存问题时,文化生存的重要性理所当然被排在了相当靠后的位置。表4.1展示了被访者认为的影响苗族发展的主要原因,其中认为原因是教育水平低下的人占比最高,高达87.5%。在大多数人眼中,现代教育是决定地方发展的首要因素,学习现代知识和汉语普通话被看作为进入现代社会的重要条件。由此带来的汉语言文字的绝对优势地位及其对本民族语言文化的冲击落在当地政府和普通民众关注的议题之外便成为一个不言而喻的事实。

表4.1 影响苗族发展的主要原因

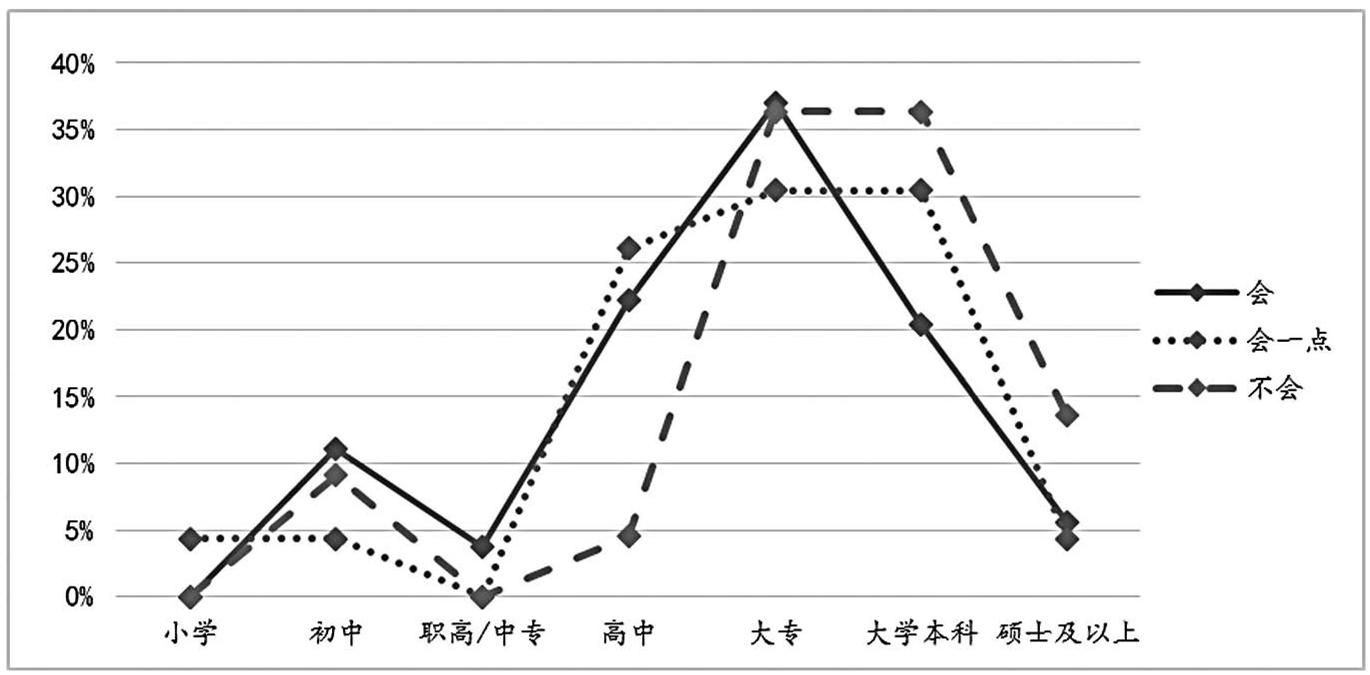

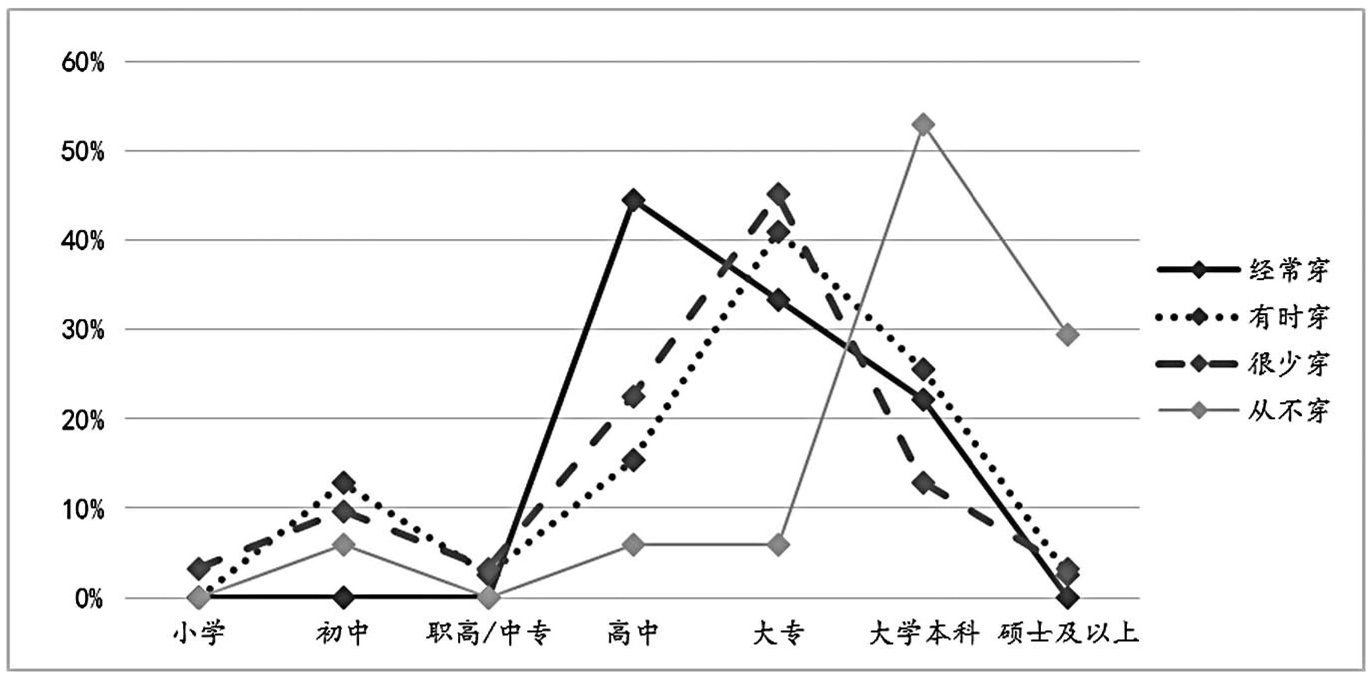

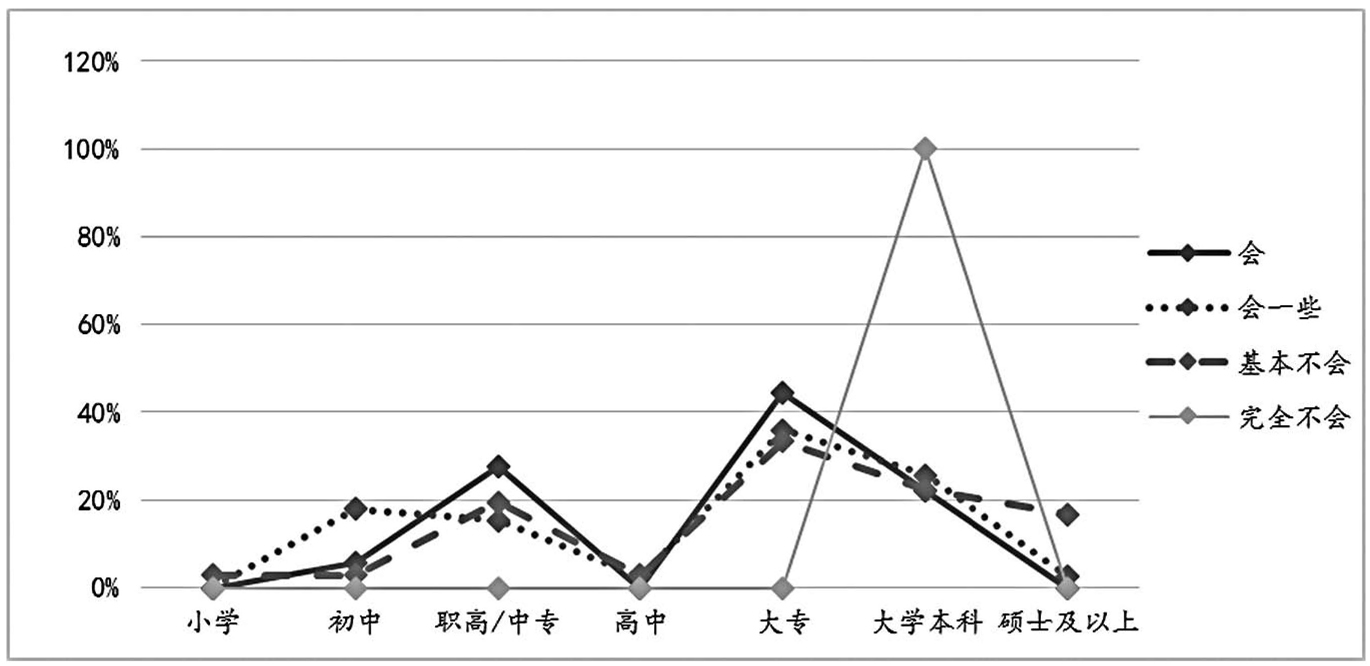

为了验证现代教育对当地人民族身份认同的影响,我以被访者的受教育程度为自变量,把对本民族语言、传统服装、歌曲和舞蹈的使用及喜好情况作为因变量,对两者的关系进行了分析。虽然在样本选取上存在一定的偏差,但分析结果显示,总体而言,被访者学历程度越高,对本民族主要文化事项就越不了解,感兴趣的程度就越低(图4.2-4.5)。

图4.2 您是否会说苗语-文化程度

图4.3 您是否还穿苗族传统服装-文化程度

图4.4 本民族歌曲和流行歌曲相比,您更喜欢哪种-文化程度

图4.5 您会跳本民族的舞蹈或唱本民族的歌曲吗-文化程度

除了现代教育,外出务工也为汉语在施洞的普及创造了条件。20世纪80年代后期,受打工潮的影响,镇上许多年轻人到省城或沿海城市寻找活计。一方面,这些村民多数在打工当地结婚生育,选择汉语作为后代的启蒙语言成为年轻的父母们适应城市环境的必然选择。留守家中的儿童,其监护老人为了让孩子适应未来生存的需要,也让他们学说汉语。在让留守儿童给远方打工的父母打电话时,老人们也常鼓励他们说汉语,似乎这样才显得更亲切。另一方面,20世纪50年代以前,施洞苗族仍然坚持本服饰区域内联姻的婚姻制度。随着改革开放的深入,特别是越来越多村民加入外出打工的行列,当地人的思想观念发生变化,族际通婚的现象逐渐变得普遍。不同民族之间的联姻丰富了当地的语言系统,加速了苗族语言的变异与消失。伴随着当地苗族居民汉语水平的提高,苗族语言迅速衰退,通过民族语言传承本民族文化历史和传统的纽带面临断裂的危险。在这当中,现代媒介对现代教育和外出务工起到一定的“推波助澜”作用,同时,以主体民族的语言为信息载体的现代媒介,给施洞乡村生活施加了一种“语言霸权”,从而进一步巩固了汉语言文字在当地的优势地位。(https://www.xing528.com)

现代媒介是如何巩固汉语言文字的优势地位的?首先,需要从现代媒介与现代教育的关系入手。媒介和教育是两个相互促进的现代要素,可以从三个方面理解两者之间的关系。

(1)现代媒介以汉语为主要信息载体,当地苗族居民要看懂电视播出的节目内容或上网浏览信息,掌握汉语言文字是必备的基本素质。特别是在媒介技术不断升级,媒介内容日益丰富和复杂的情况下,通过现代教育获取必要的知识是应对新的媒介实践的必然选择。

(2)媒介本身就具有教育功能,现代媒介在学校教育之外为人们提供了另一个学习平台。在以人际传播为主的乡村社会,听老人讲历史故事和神话传说,在课堂听老师讲解课文或相关轶事,从外出归来的村民口中打听外界的消息,听外来的商贩讲述外部世界的新鲜事构成了村民们获取信息的主要场景。如今,电视,尤其是互联网的到来,给人们展示了一种获取信息的全新方式。当然,学习的内容仍然是从汉语开始。可以说,自电视和互联网进入施洞以后,这两种现代媒介已经在很大程度上承担起以往由学校完成的学习汉语以及其他现代知识的任务。

(3)借助媒介的宣传作用,现代教育的理念和重要性在村民的思想中得到进一步强化。一方面,电视和互联网展示的现代生活方式和城市生活标准让村民们更加渴望通过教育改变自己和后代的命运。另一方面,政府主管部门和教育机构利用大众传播媒介的议程设置功能对公众反复呈现与教育有关的政策、规定和活动,通过在人们心目中具有权威地位的媒介引发的相关话题,将人们始终置于对现代教育重要性的反复确证中,从而达到推广现代教育的目的。经由媒介的确证,现代教育的重要性在村民眼中成为一种不言自明的事实。学校向学生提出的诸如必须使用普通话之类的要求因此被赋予了合法性,其可能导致的消极影响也就被有意无意地忽视了。与此类似,媒介对当地人外出打工的意愿也具有一种强化效应,对此将在之后进行详细讨论。

图4.6 台江民族中学教学楼中的标语牌

其次,汉语是电视、互联网等现代媒介使用的主要语种。虽然台江地区的现代媒介事业在发展之初曾经将苗语作为印刷、播音、配音用的语言,但由于通晓苗语的媒介工作人员的短缺和事实上受众并不饱满的需求,苗语作为当地现代媒介的语言载体已经是较为久远的事情。现在凯里市的一档广播节目虽然用苗语进行主持,但从它的收听人数和实际效果来说,苗语广播节目的存在更多的是体现一种政治上的意义。在由现代媒介所承载的汉语言文字的影响下,熟练运用汉语成为施洞苗族居民借助媒介与外部世界发生关联的必要条件。从积极的意义上看,这是当地人主动选择的结果,其主要原因包括:

(1)电视和互联网每天把大量的现代知识、信息传播给受众。传递信息的语言当然是汉语。对施洞的苗族居民而言,他们需要学会如何用汉语思维对信息进行解读和记忆。在这种由媒介建构的汉语言环境的长期熏陶下,当地人的认知系统完成了从苗语思维到汉语思维的转型。

(2)一个民族的语言系统与本民族的文化相对应,是该民族成员根据本地生活经验创造和更新的,它凝聚的是一种本地知识和经验。当现代信息传播系统将全国各地乃至全世界最新发生的事件在第一时间呈现在当地人面前时,施洞苗族居民的生活与外部世界实现了时间意义上的同步。他们会发现,原有的语言符号系统已经无法表达如此大量的新鲜事物,发明与之相对应的新的苗语词汇又几乎不可能,因此直接借用电视、互联网上通行的汉语词汇是最便捷也是唯一的办法。在施洞的苗族村寨中,年轻人是最容易接受这些汉语新词汇的群体。对电视、互联网上的流行语的模仿,拉近了他们与居住在城市中的同龄人之间的距离,成为他们融入城市文化的最便宜的尝试。在与当地年轻人的聊天中,“毒舌”“眼袋”“老虎机”“话语权”“宝马车”这些很难找到对应苗语的现代词汇已经很自然地成为他们语言系统的一部分。

(3)在满足施洞居民娱乐休闲、排解压力的需求的竞争中,大众传播媒介的娱乐功能占据了明显的优势。虽然在当地集市上出售的刻录光盘中有部分涉及苗语的视频内容,如传统歌舞表演、节庆仪式等,但与当地人接收的娱乐节目的信息总量相比,以民族文化和民族语言为背景的内容只占很小的一部分,而且这部分媒介内容的受众仅仅局限在对传统文化感兴趣或熟练掌握本民族语言的少数老年人群体中。对于大多数受众而言,观看使用汉语普通话的动画片、电影电视剧、综艺节目才是更受欢迎的娱乐方式。与轻松易懂的电视节目相比,通过古歌和讲古的形式讲述的民族历史和神话传说难以引起年轻人的兴趣,电视、互联网等现代媒介成为当地年轻一代成长过程中重要的文化引领者。

从另一方面看,汉语言文字在施洞优势地位的建立是以苗族语言消亡为代价的。改革开放以来,以汉语言为中心的大众传播媒介内容生产获得了空前的解放,进一步压缩了苗语的生存空间。在大众传播媒介所承载的汉语言文化影响下,施洞苗族居民对本民族文化的需求被排斥到很小的角落,民族语言和文化随之远离了当地人的生活。与郭建斌对独龙族语言被电视媒介所消解的担忧一样,苗语在其社会文化语境下表现出来的丰富内涵“是很多置身于这一生活环境之外的人无法体会到的。但是这些知识无论如何进入不了当地人正在大量接受着的以现代传媒手段为载体的文化中。在现代传媒文化的浸淫中,当地人背弃了自己文化中太多的东西,转向了对于他们并不熟悉的文化形态的艰难的适应”[14]。

在传统的施洞苗族村寨,当地人的生活处于以血缘、族群、本民族语言文化为基础建构的血缘共同体之内。当相对封闭的社会环境被变动中的整体社会结构所打破,地方政府工作人员、族际婚姻缔结的外地亲属以及来此经商的汉族人为曾经较为单纯的苗族社区带来了基于汉语言文字的异质文明。在长期的文化融合中,当地居民在曾经的血缘共同体基础上形成了以整个社区为单位的地域共同体。当现代媒介在国家政权的强力推动下进入施洞,我们可以将其看作中央政府借由媒介将少数民族地区拉入更大的民族共同体的一种努力。这一以整个国土为单位的民族共同体需要建立一个共同的符号环境,以此作为所有族群和地区相互交流的载体,作为主体民族的汉族使用的语言文字当仁不让地承担起这个任务。

在普及汉语言文字,建立和强化民族共同体的过程中,现代媒介起到了不可或缺的作用。由乔治·格伯纳(George Gerbner)等提出的“涵化”理论(Cultivation,又称为“培植性分析”)对电视等大众传播媒介的社会文化效应进行了分析。他们认为:

电视节目是一个讲授故事的集中系统。它是我们日常生活的一部分。它的戏剧、商业广告、新闻和其他节目将一个相对连贯的公共形象和信息的世界带入了每个家庭。从孩提时代起,电视节目就培植了我们的偏爱和爱好,而在以前这些偏好是从其他的第一手来源获得的。电视跨越了文字和地域的屏障,成为社会化和每日信息(多为娱乐形式)的第一手来源,否则,我们将还是个异质社会。成批制作的电视信息和电视影像的重复帧面图像汇成了一个公共象征性环境的主流。[15]

在中国的社会语境下,“涵化”理论强调的电视所营造的公共象征性环境,实际在很大程度上是由汉语言文字所承载的意识形态、审美标准和文化倾向所构建的。因为,通过媒介进行的文化传播活动以汉语言文字为唯一的语言载体,传播内容无论是有关外部世界的信息还是本民族的传统文化,都以汉语普通话呈现和传递。具体到施洞镇,由于几乎所有人都收看电视节目,电视为人们观察和理解世界提供了基于同一种语言的共同的思维方式。在电视面前,人们看到的世界景象与这个国家其他地区的观众看到的没有两样。经常和我在晚饭后闲聊的旅店老板、理发店员工和镇林业站干部,他们感兴趣的常常是国际国内形势。在他们眼中,“美国是大坏蛋,日本是小坏蛋,萨达姆被美国搞垮了,伊拉克现在好惨”,“中国要把两件事做好了就国泰民安了,一是反腐败,二是打击黑社会”。很显然,这些话题主要是通过现代媒介获取的。对这些话题的讨论让他们感到骄傲,原因有二。第一,讨论话题的过程也是练习用汉语想象和思考的过程,从某种意义上讲,这又是一个“‘去乡土化’的过程”[16]。因为当获得用官方语言评价国家大事的能力的时候,当地人觉得他们同时也获得了与城里的文化精英们相同的话语权力。第二,正是对这些远离他们生活空间的“大事件”的关注赋予了当地人一种对国家事务的参与感,在谈话者的想象中,这些宏大的议题使他们的精神世界脱离了施洞这个小小的生活场景,他们的言语和行为在一个更大的民族共同体的世界中发生。

本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)在其名著《想象的共同体》中将民族界定为一种想象的政治共同体。他认为这个共同体存在于想象中,“因为即使最小的民族的成员,也不可能认识他们大多数的同胞,和他们相遇,或者甚至听说过他们,然而,他们相互联结的意象却活在每一位成员的心中”。[17]在整本书的论述中,安德森始终强调语言在民族共同体形成中的重要作用。在中国由56个民族组成的宽泛的民族共同体中,统一的语言符号系统就产生了安德森描绘的那样一种民族成员间彼此相连的意象,使居住在国土西部的施洞苗族群体在千差万别的多民族语言文化中找寻到与其他地区的人们共有的东西。现代媒介将同样的语言和内容推送给全国所有的观众,在这个过程中,民族共同体不再是一个抽象而难以理解的概念,它变得真实且可以“触摸”,使其在施洞苗族群体的想象中得到进一步的强化。正如安德森所言:“传播科技的进步,特别是收音机和电视,带给了印刷术一个世纪以前不可多得的盟友。多语的广播能够在文盲和有着不同母语的人口中召唤出想象的共同体。”[18]

在经由现代媒介强化的民族共同体中,以苗语为主要传承载体的传统文化仍然可以保留其独特的价值,但是,现代媒介“所描绘的一般主导性影像将横扫个人社会群体和子文化,进而对它们发生影响”[19]。在同一种语言、同一种文化、同一个民族(中华民族)理念的强势冲击下,施洞苗族传统文化想要“独善其身”实际上已经困难重重。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。