第二节 人地关系理论

人地关系理论(Man-land Relation ship Theory)是人文地理学的核心理论,人地关系是人类起源以来就客观存在的。人类自产生以来,出于维持自身的生存和社会发展的本能,总是要与地理环境发生各种各样的关系和相互作用,而且随着人类社会的进步,这种相互作用在深度和广度上更加显著,人类社会在与自然界的相互作用中得以不断发展。

一、人地关系理论的历史发展

尽管人地关系始终是地理学研究的主题,古代对人地关系也曾产生过种种片断的甚至科学的认识,但并未上升到系统的理论的高度,作为科学理论的人地关系理论则是近代才开始出现的。近代人地关系理论经历了地理环境决定论、环境或然论、人文决定论和人地协调论几个发展阶段。

1.地理环境决定论

地理环境决定论,这是人地关系理论中最早形成的一种观点。早在19世纪末,德国著名的地理学家李特尔(Carl Ritter)就在其《地学通论》中指出:“自然界的一切现象和形态对人类活动的影响是人文地理研究的理论基础”,于是,早期的许多人文地理学者总是企图在区域自然地理环境和人文地理环境这两个集合之间找出现象在地域结构的对应关系,即在某一地域发现某种人文活动现象,便想在自然地理环境中找到其原因,用自然地理环境来解释人类活动的区域分布。

1748年,法国著名思想家孟德斯鸠(Montesquieu)在他的著作《论法的精神》中阐述了地区特征,特别是气候因素对制定法律的影响。后来,英国的历史学家亨利·托马斯·巴克尔(Henry Thomas Buckle)将这一思想进一步发展,他认为人类社会如同自然界一样受制于规律的支配,而对人类历史发展起到决定性作用的规律有两种:自然规律和精神规律。对于自然规律,则是气候、食品、土壤和自然景观。而深受达尔文进化论影响的德国地理学家弗里德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel)则是将这一思想系统化,成为公认的地理环境决定论的倡导者。这一理论的基本思想为自然环境决定人类生理和心理特征,并由此决定人类社会的组织和发展,即自然环境是社会发展的决定性因素。这一思想在欧、美诸国曾得到广泛的传播。

地理环境决定论是对“天命论”、“神创论”的反叛,用自然地理环境来解释人类社会生产、生活中的各种现象,是朴素唯物主义的发展,在当时的历史背景条件下具有一定的积极意义。在早期的人地关系研究中,地理环境决定论的思想曾长期被相当多的人所接受。但由于人地关系不是简单的单映射关系,人们逐渐发现地理环境决定论的缺陷和错误,不能用环境来解释一切人生事实,所以在理论上很难自圆其说,而且忽略了人的主观能动性,更没有认识到生产力与生产关系之间的矛盾是社会发展的根本动力,因此,该理论又是不科学的,在提出后不久就遭到批判。特别是当地理环境决定论解释政治现象,发展形成地缘政治学以后,这种理论为德、日法西斯所利用,为他们的侵略扩张行为辩护,从而使人地关系研究的这一领域走入歧途,更使人们加深了对地理环境决定论的唾弃。

2.环境或然论

或然论,也称可能论或人地相关论,在19世纪后期由法国近代地理学奠基人保尔·维达尔·德·拉·白兰士(Paul Vidal dela Blache)所创立。这一理论对地理环境决定论进行了反驳,认为自然环境为人类提供了多种利用的可能性。而究竟如何利用,取决于人类按欲望(心理因素)、社会传统等所做出的选择、调整和适应,特别取决于该地区人们的文化。这一理论并不否认地理环境对人类所产生的影响是深刻的。该理论从“人”与“地”两个方面去探讨人类社会的发展问题,具有朴素的辩证观点。但理论认为由“地”提供的“可能性”,须由“心理素质”或文化来选择,这带有一定的唯心主义成分;而“心理素质”或文化又是“地”影响的结果。这种用永无止境的八卦式循环的因果关系来解释人类社会发展的企图使其体现出理论上的软弱性。

维达尔·白兰士的学生白吕纳(Jean.Brunhes)在他的《人地学原理》一书第二版(1912)序言中明显地表达出他的观念及其对环境决定论的厌恶。他写道:“许多国家的地理著作,都充满着神秘的抽象文句,或荒谬的政治习语,如地球和谐(earth harmonies),某民族或某帝国的优先权,种族‘天赋’与‘野蛮文化’之关系,‘种族天赋’与‘高等文明’之关系等等。本书对这种玄妙文句完全摈斥。我们不要把这种文句、这种题目、这种议论硬牵扯到地理学里去,这种题目是其他学科、其他人士研究的,不属地理范畴之内。在一种实验科学的领域内,我们的研究必须严格遵守实验方法。”上个世纪的前七八十年,这一思想在世界各国都得到了一定的传播。

3.人文决定论

与地理环境决定论相对应的另一种极端思想理论是人文决定论,包括生产关系决定论和维意志论。生产关系决定论在社会主义国家苏联首先实现后,该理论得到发展。这种观点充分认识到资本主义生产资料私有制与社会化大生产之间无法解决的矛盾,认识到生产资料公有制在当时对生产力发展中的积极作用。因此,它强调生产关系在人地关系中的决定作用,忽略地理环境在人类社会生活中的影响,甚至忽视了生产力的作用,认为生产关系决定生产力,有了先进的生产关系就必然会创造出先进的生产力,从而对地理环境的作用持虚无主义态度。这一理论对鼓舞当时的社会革命起了积极作用。但它是对唯物史观的曲解,对人地矛盾双方的作用与地位认识不足。这种观点在苏联“十月革命”后开始流行,上个世纪50年代后在苏联、东欧和我国十分盛行。

唯意志论是一种过分强调人的主观能动性的一种理论观点。工业革命以后,社会生产力水平迅猛提高,社会财富急剧增加,人类对自然影响的强度加大、范围增广,因此,萌生了唯意志论。唯意志论者认为,随着人类社会的进步、科学技术和生产力的发展,人类对自然环境的依赖已经大大减弱,甚至已经完全摆脱了地理环境的束缚;人类只要认识和掌握自然规律,就可以任意地改造和支配自然。这一思想充分肯定了“知识就是力量”,鼓励人们向大自然开战,进行科学试验,对社会发展的确起了很大作用。但他过分强调人的主观能动性。从而又从唯物主义走上了唯心主义的歧途。该思想在我国、欧美曾一度盛行。

文化决定论作为环境决定论的对立面,由于过度夸大人类能力,致使人口过度膨胀和经济畸形发展,引发了一系列全球性的资源祜竭、能源危机、环境污染问题,地球环境的可居住性和人类发展的可持续性空前突出。

4.人地协调论

上世纪70年代以来,人们在检讨工业革命以来的社会经济发展模式后,聪慧地认识到产生上述问题的根源是没有摆正人地关系,为了解决地球环境的可居住性问题、实现人类可持续发展的远大目标必须科学地协调人地关系,使人地关系步入人地协调论的正确轨道。

由于决定论对许多社会现象无法进行科学的解释,因而产生了人地相关的思想,即或然论的人地观,并不断发展演化出若干有关的观点,如适应论、人类生态理论、协调论等。这些观点注意到人类社会与自然环境之间的相互作用,强调了人与自然之间的联系和统一,它们强调人是一个积极因素,同时又看到自然环境对人类社会存在着的实实在在的重要作用。这些观点与环境决定论和人文决定论是存在着明显区别的,它们强调的重点是人地之间的相互制约、相互影响,人地之间的适应、调整和协调。

其实,法国学派的人地相关思想也包含了“人类适应地理环境”的观点。他们的观点是:不能用地理环境来解释一切人类活动,但地理环境对人类活动的影响却又实实在在地存在着,人类改造自然的力量不是无限的,人必须熟悉环境了解环境适应环境。认为人类才智对不同的环境亦有不同的适应。人类所有的力量和工具是有限的,在自然界中必然会遇到不能超越的障碍。人类可以改造环境,却不能胜过环境,所以人类生活常受环境的影响。白吕纳早就指出:“所谓人类支配环境的方法愈多,则人类之自由愈增,受环境控制愈少,这完全是欺人之谈。事实上,人类开发地力愈烈,与环境的关系愈密,则人类受自然的控制反愈加深切。”

适应论的思想虽然可以在古代许多著作中找到,但是作为一种理论提出来则首推英国地理学家利物浦大学教授罗士培(P.M.Roxbz)。作为一种理论,适应论包含了调节人类与其生存环境关系的观点。罗士培提出了“adjustment”一词,有人译为“适应”,也有人译为“调整”、“调节”。罗士培在1930年9月就任英国科学协会地理组主席时的演讲中提出了这一人地观点,他认为人文地理学主要研究人和地的这种适应(或调整)的相互作用,而不是研究人地间的控制问题。“罗士培认为人文地理学包括两个方面:一是人们对其周围自然环境的适应,一是一定区域内人和自然环境之间的相互作用。”适应(adjustment)一词不仅用来概括自然环境对人类活动的“控制”,也包括人类对环境的利用和利用的可能性。

生态论则是美国地理学家巴罗斯(Harlan H.Barrows)提出的,他在1923年美国地理学家协会会刊上发表论文,把地理学称为“人类生态学”。他主张地理学的目的不在于考察环境本身的特征与客观存在的自然现象,而是研究人类对自然环境的适应(反应),人是中心论题,一切其他现象只是当它们涉及人和它们的适应时才予以说明。巴罗斯所用的“适应”,不是由于自然环境的原因,而是由于人们的选择。巴罗斯的论点也包含有一定的协调人地关系的因素在内。

到第二次世界大战以后,人文地理学研究的方法和技术手段有了重大革新,一种新型的人地关系观点——协调论也脱颖而出。谋求人地协调的思想虽然由来已久,但是作为一种理论提出来却还只有短暂的历史。20世纪60年代以来,人们目睹了地球面临的种种危机,开始日益重视与自己生存环境之间的协调,人地关系研究中的协调论也就逐步被公认。协调论是在过去种种人地关系理论的基础上发展起来并不断完善的,它一方面使人类活动更能顺应地理环境的发展规律,更能充分合理地利用地理环境;另一方面,要对已经破坏了的不协调的人地关系进行调整。

协调论的提出是当代人文地理学在理论和方法上的一大创新。在人地关系上,协调论的形成奠定了现代地理学的统一性与综合性特点的基础。协调论思想产生后,很快受到各国学者的赞同。协调论主张分析人与环境关系,以谋求自然环境与人类生活之间的和谐为目的,可以说,是在人们看到环境恶化、资源短缺等问题越来越严重地阻碍人类生存和发展的形势下,对人地关系认识的一个新的提高。

“协调”与“适应”有本质的区别。人类去适应环境,多少带有一定的被动意义,反映出人类对自然界的消极适应,而现在强调的协调人地关系,则带有主动的意义,反映出人类对其生存环境的积极作用。人类不同于生物圈内其他一般的生物群,人类具有思维能力,他不但对环境具有适应能力,还能积极地改造生物圈,在某种程度上使之适应于人类生存发展的需要。随着人类社会的发展,人类改造自然的能力也相应增强。

通常人类对自然的改造总是从自身的利益出发的,但由于生态系统内部各组成部分及要素之间是相互依存、相互联系、相互作用的,某一因素的变化会影响其他因素的改变。因此,人类活动对自然环境的影响后果往往是多方面的,其中有一些可能对人类是有利的,还有一些可能是对人类不利甚至是有害的。另外,从某种意义上来说,人类对自然的改造,就是对原有生态平衡的破坏,而生态系统的自我调节能力是有限的,如果这种破坏在生态阈限以内,那么生态系统可以通过自身的调节作用,恢复平衡。如果这种破坏超出了生态阈限,则会完全破坏生态平衡,由于生态系统的反馈作用,最终将会给人类带来难以挽回的灾难性惩罚。

在与自然界的接触过程中,人是能够发挥巨大的主观能动作用的。通过实践,人类能够改造自然、改造社会,利用自然和社会力量来为人类谋利益。但是,我们决不能忘记,这种主观能动性的发挥必须以尊重客观规律为前提。

因此,必须认识到人类与环境是对立统一的关系,从对立的一面看,环境总是作为人类的对立面而存在,按照自己的规律发生和发展。人类的主观要求同环境的客观属性之间,人类有目的活动同环境的客观过程之间,就不可避免地存在着矛盾。如果人类认识到环境的客观属性及其发展规律,在利用自然和改造自然的过程中,就能趋利避害,引导环境向有利于人类生存的方向发展。反之,如果违反环境发展的客观规律,或迟或早总要受到环境的惩罚,产生影响人类生存的环境问题。从统一的方面看,环境总是作为人类生存的特定环境而存在。人类同它周围的环境是相互作用、相互制约和相互转化的。人既是环境的产物,在一定意义上讲,也是环境的塑造者。要使人类同环境协调发展,就要解决人类同环境对立的矛盾,促使人类与环境的统一。(https://www.xing528.com)

二、协调的人地关系的特征

人地关系是指人类活动与地理环境之间的关系。从系统的观点来看,人类活动包括人类的生产活动、生活活动和文化活动,是一个开放性的复杂的自组织系统;地理环境不仅包括了由大气、水、土壤、生物、岩石等自然因素地域落实形成的自然地理环境,还包括了由人口、农业、工业、交通、商业、旅游、科技、文化等人类活动地理体现而成的人文地理环境,是地球表层一个开放性的复杂巨系统。人地关系是这两个复杂系统之间的正负反馈、对应转化和多相映射关系,地理学在人地关系研究上不能像哲学那样空洞地说教,而应该从地域空间分异、时间序列变化、结构相互映射、功能相互协调等方面进行实证研究。

目前,一般认为协调的人地关系应具有如下特点:

1.存在性与发展性

无论是在原始的采集狩猎社会,还是在人类将要步入高度发达的信息社会,以及已经经过的农业社会和工业社会,人类活动与地理环境之间的关系是客观的存在着。无论是从全球尺度考虑,还是从局部小区域进行考察,以及对世界各国各地区进行分析,人们都很难发现不反应地理环境的人类活动和不记录人类活动的地理环境。地理环境是人类活动的基础,人类活动是在地理环境基础上进行的;同样,人类活动也改变着地理环境,地理环境记录着人类活动,如人文地理环境就是人类活动的主要记录物,人类当前面临的资源枯竭、能源危机、环境污染、生态破坏等也是人类发展失误的具体证据。人地关系的发展性表现为时空动态性,不同的时空条件对应不同的人地关系类型,且随着人类社会的进步,人地关系的协调性不断发展,这些现象很容易从具体的时间序列变化和空间分异比较中得到证实。

2.相互影响的不对称性

人地关系是不对称的,地理环境可以没有人类活动而存在和演化,而人类活动却不可能脱离地理环境而进行。人类是地球表层地理环境长期发展的生物,自然地理环境在人类出现以前就已经形成,只有人文地理环境才是人类活动在地域空间落实后形成的;对于人类活动来说,业已形成和存在的地理环境,是人类现在生存和未来发展的物质基础,人类不可能脱离地理环境而求得生存和发展,但人类活动可以影响和改变自然地理环境,也能形成新的人文地理环境。

3.多向映射性和人类能动性

在人类活动与地理环境两个复杂巨系统之间存在着复杂的多向映射,如区域资源结构映射产业结构、人类活动结构映射生态环境结构、生态环境结构映射国土整治结构、自然环境结构映射人文地理结构、产业经济结构映射文化科技结构等;人类活动系统是一个开放性的自组织自控制系统,开放性是指人类活动不可能离开地理环境,自组织和自控制性又强调人类活动不可能由地理环境简单的完全的线性决定。在地理环境提供的多种可能性中做出选择是人类灵性的集中体现,在人地关系系统中人类具有能动性、地理环境处于被动地位,人类可以动用科学技术、根据发展需求,对地理环境进行开发利用、调节控制、规划管理。

三、人地关系协调论在国际区域旅游市场研究中的应用

国际区域旅游活动作为人类的一种社会、文化、经济活动,也是建立在地理环境的基础上的,这种人类活动和地理环境之间也必须追求协调关系。人地关系协调论在国际区域旅游市场研究中的应用主要表现在以下几个方面。

1.人地关系协调是国际区域旅游活动必须遵循的基本原则

国际区域旅游活动是在地理环境的自然禀赋和人工改造的历史遗存的基础上开展的,即使是历史遗存也先是在地理环境的自然条件下形成的,因此,国际区域旅游活动首先受地理环境的制约和影响;但是由于旅游活动的人类主观能动性很强,为了一时的审美需要很多活动会去改造地理环境,在这种改造活动中就必须遵循人地关系的协调,不能过分迷信人类的技术。宏观地讲追求整个国际区域旅游活动与世界地理环境的协调关系,从地球表层系统考虑对国际区域旅游流的控制与调节,如全球变化与国际区域旅游的关系,微观方面来说,具体到某个旅游目的旅游资源的开发与保护、旅游交通和旅游服务设施的建设等,都必须遵循人地关系的协调。

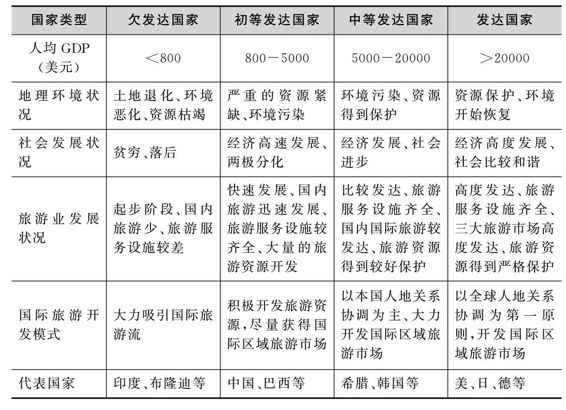

2.国际区域旅游活动中的人地协调关系具有时空分异

不同发展阶段、不同发展水平的国家和地区,人地协调关系具有不同的特点。认真分析和研究不同类型国家和地区的人地关系和区域社会经济发展模式,对其国际区域旅游分类指导、协调人地关系并制定其旅游开发模式具有重要的理论意义。如根据世界各国产业结构、工业化程度和经济发展水平,当今世界可划分出四个发展等级,由于不同的发展等级的不同的人地关系协调的特点,其国际区域旅游发展模式就不同(表2-2-1)。

表2-2-1 不同发展类型的国家与地区的国际旅游开发模式

3.国际区域旅游活动中的人地协调关系具有地域结构分异

国际区域旅游市场研究,必须协调人地关系在区域地理系统和人类发展系统之间寻找并分析映射关系。完整的地理环境包括自然地理环境和人文地理环境,从人的功利观、价值观出发,自然地理环境包含自然资源、自然灾害和生态环境三个侧面,人文地理环境也可划分出人文资源(如人力资源、资本资源、科技资源、政策资源、区位资源等)和社会经济问题两个侧面;完整的人类活动包括生产活动、生活活动、文化政治活动及发展活动。在全面地认识了地理环境系统和人类活动系统的基础上,根据集合论中映射理论和建筑设计中对应分析方法,在国际区域旅游市场开发中应有一个更全面的人地关系地域结构对应转换分析模式来指导区域旅游资源开发规划。

从地理环境与人类国际旅游活动两系统的对应映射关系来看,主要包括如下关系:

(1)地理旅游资源结构到旅游产业经济结构的正向正映射:这里的旅游资源是广义的资源,包括自然旅游资源、人文旅游资源和时空区位旅游资源,结构主要指数量、质量和时空分布;与区域旅游资源相对应的产业结构主要为大旅游业;由地理环境中的旅游资源结构到人类发展旅游系统之间的对应转化关系称为正向正映射。

(2)人类旅游活动结构到生态环境结构的反向逆映射:如旅游流效应映射旅游目的地区域社会、经济、文化问题,旅游产业结构及布局映射区域生态环境状态,旅游经济发展不合理产生区域社会经济问题,与上述对应转换关系相反,这种由人类旅游活动发展系统到地理环境之间的问题映射称为反向逆映射。

(3)灾害环境问题结构到人类旅游发展系统的再映射:地理环境中出现的生态环境问题、社会经济问题、自然灾害问题,有些是由于人类不合理的旅游活动引起的,也必然会影响到人类活动和社会经济的发展,可持续发展战略就十分重视这种由不合理的旅游活动引起的次生性的生态环境问题和社会经济问题,这类次生的地理环境问题对人类发展系统的影响,称为地理环境到人类发展之间的再映射。

(4)人类旅游发展系统内部的相互关系:这里包括人口聚落、旅游服务产业之间的相互关系,人文旅游资源、旅游服务产业之间的相互关系,旅游交通、旅游服务产业之间的相互关系,人文旅游资源与旅游交通之间的相互关系。

(5)地理环境系统内的相互映射:如自然地理环境到人文地理环境之间的映射,自然环境到自然灾害、生态环境的映射。

因此,人类旅游活动不会受旅游资源完全支配,更不会仅受自然旅游资源决定。国际区域旅游发展还受到外区发展模式引诱,受人类需求增长和科技进步驱动,还有国际贸易和国内贸易等等。区域旅游社会经济的发展正是在这些因素的综合作用下,根据内外市场需求由决策者做出这样或那样的选择。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。