广西大学被接管后,先成立校务委员会,1950年3月任命杨东莼任校长,农学院院长则依旧是孙仲逸。杨东莼(1900—1979),湖南人,早年留学日本,曾任中山大学教授,与陈焕镛早已相识。几乎在广西大学被接管之同时,中山大学也被接管。先于12月15日成立由18人组成的临时校务委员会,丁颖为主任,刘渠、王越为副主任,委员有胡金昌,并被任命为理学院院长。不久成立校务委员会,为最高领导机构,刘渠任主任。刘渠为中共党员,法学院教授。其时,全国划分若干区,其中华中、华南、华东诸省为中南区,区政府设于武汉。中南区教育部长为潘梓年,副部长为陈剑脩。

当华南文教机构忙于交接转换之时,华北文教机构已大致组织完毕,各项事业按计划展开。1949年11月中国科学院成立,随即着手将中央研究院、北平研究院及其他研究机构,按学科予以重组。关于植物分类学,先在北京,将静生生物调查所植物部与北平研究院植物学研究所合并,组成植物分类研究所,钱崇澍为所长,吴征镒为副所长。钱崇澍与陈焕镛系老友,彼此之间交往很久。此时中国科学院借重钱崇澍之学术威望,委以所长之名。钱崇澍(1883—1965),字雨农,浙江海宁人。1904年中秀才,1905年考入南洋公学,1909年毕业,后往唐山路矿学堂学习工程。1910年考取第二届庚款留美,1914年伊利诺斯理学院毕业,1915年转入哈佛大学学习植物分类,1916年回国,先后任教于江苏第一农校、金陵大学、东南大学、北京高等农业学校、清华大学、厦门大学、四川大学。1928年就任中国科学社生物所植物部主任,抗战时主持内迁至重庆北碚的中国科学社生物所。战后,因南京生物所房屋和实验室破坏殆尽,难以为继,乃专任于复旦大学,1948年当选中央研究院院士。副所长吴征镒则甚为年轻,因其在1949年之前已是中国共产党党员,故委以重任,以实现党对科学事业之领导。吴征镒(1916—2013),字白坚,又字百兼,江苏扬州人。清华大学研究生毕业,1942至1948年任清华大学生物系教员、讲师。北平解放时期任军管会高教处处长。

中科院于北京以外的植物学研究机构,因受条件、人员等诸多因素限制,先作为分类所之工作站,待其发展壮大之后,再独立成为研究所。因将上海中央研究院植物研究所之高等植物部分改组为华东工作站,并迁至南京,裴鉴为主任;静生所在江西庐山之庐山森林植物园改为庐山工作站,陈封怀任主任;静生所在云南昆明之云南农林植物研究所与北平研究院植物学研究所昆明工作站合组为昆明工作站,蔡希陶为主任;北平研究院在陕西武功之西北植物所改组为西北工作站,王振华为主任。中国科学院成立植物分类研究所,乃集合全国之研究力量,主要目的是继续先前中国植物分类学家所开创之工作,准备着手编纂《中国植物志》。如此组织,还在于认为此前中国植物分类学过于分散,宗派林立,未能有效组织,实现最大效益。此前领袖人物胡先骕因其所持政治观念与中国共产党不同,主张在国共两党之间走第三条道路,而被打入另册,其所领导的植物学,也被看作是宗派主义遭到否定。中国科学院在重新组合植物分类学时,因华南尚处于动荡之中,故未将陈焕镛领导的两所纳入其中。

中国科学院植物分类所及其附属4个工作站之组建成立,给远在桂林的陈焕镛很大鼓舞,面对当下中山大学、广西大学无力顾及植物研究所发展,经费拮据,编制缩小,工作几乎无从展开,再加上中山大学之于陈焕镛种种不愉快的经历,使得陈焕镛决定脱离中山大学,而改隶于中国科学院。

图5-2 陈焕镛在广西桂林雁山广西大学经济植物所内寓所

陈焕镛最初设想是将中山大学植物研究所与广西大学经济植物研究所合并,组成华南经济植物研究所,隶属于中国科学院。所址设于中山大学植物所此前之法政路所址,广西大学经济植物研究所之梧州农场仍作为试验场所。为此,陈焕镛编写《建议设立华南经济植物研究所意见书》,其云:“华南现有之植物研究机构分别隶属于各大学之内,其经费有限,维持现状,已感困难,欲谋展开工作,配合国家经济建设更无可能。兹为开发华南植物资源,配合新民主主义经济建设,爰有华南经济植物研究所设立之建议,拟集中人力、财力及物力,以从事调查研究及栽培推广,使华南之经济植物荒废山野尽为吾人所利用,予新经济建设以一臂之助。”[4]此项建议获得广西大学校长杨东莼同意,并由广西大学呈函中国科学院,请求接收。

中山大学被接管后,仍然聘任陈焕镛为植物所所长,吴印禅为副所长,但陈焕镛一直在桂,未曾回穗。此有一通陈焕镛致中大理学院院长胡金昌函,写于其谋划改隶时,录于此,可见其时之所况。

金昌院长我兄:

暑假将到,亟愿回穗一行,藉聆教益,临书神驰,只是时间未定。此次中大人事精简,据同事来函,谓植所工友裁一名,足见我兄爱护植所之深,吾人共知。我所员工和行政职员不同,因为它是以学术研究工作为出发点,员工均经长期学习特殊的知识和技术,始有今日的人才,且我所现留员工人数已减至最低限度,他们都是工作多年,学习精进,技术优越,国内外自有评定,一旦裁减,殊深悼惜。所以不惮重赘,屡函提及,恳请鼎力支持,诸多费神。假如校方不体谅实际环境,毅然以普通行政单位视之,予以人事精简,将来我所工作无法展开,仅担虚名,下期有无聘书,弟愿置身度外。因政府对于华北植物研究的提倡和协助,不遗余力,华南是向华北看齐。现在我所一切措施,不过是作为他日发展的准备,将来有工无人做,重予训练,倒退了多少年呢!相知直言,谅荷詧察。

半年来数欲离桂,长驻粤所,获近借镜,共谋植所的发展;但中大情形复杂,当局若无真意扶持,回去亦无济于事,而徒增烦恼。故暂驻桂,开拓此间植所和森林事业,冀奏肤功,而将来业务的归宿,必须以粤所为基础。弟对中大并非作壁上观,而置兄等苦心于不顾也。近日嚣传粤桂两所并归中南区直辖,此事闻有酝酿,弟不敢决也。因为脱离学校,许多学术研究的直接互助,便感困难。经费拮据,是暂时的情形,过后会进佳境的。

赴告之举,势在必行,迨杨校长回来,即可决定行期,但希望先到穗趋候,促膝详述,俾获示教。

此致

敬礼

陈焕镛 一九五〇年七月七日[5]

胡金昌(1906—1976),广东顺德人,1928年赴美加利福尼亚大学,专攻数学,1932年回国,任中山大学数学教授,未曾中断,1950年任校务委员和理学院院长。陈焕镛与胡金昌为多年之同人,故未作过多客套之语,而是直言其事。对于将华南两所改隶中南区教育部,则不为赞同,而是希望改隶于中科院。在此时刻,应立即赴北京,探明中科院态度,是否愿意接收?

在陈焕镛筹划赴京期间,1950年8月18日全国自然科学工作者代表会议在北京召开,中国科学院计划局和植物分类研究所,利用京外一些植物分类学家来京参加会议之机,邀请北京一些高校人员,联合于8月底召开植物分类学专门会议,就《中国植物志》如何编纂进行讨论。会议建议中国科学院组织成立“《中国植物志》筹备委员会”,并讨论确定常委会名额按地区分配为原则,选举出28人名单,提请中科院考虑聘请。名单中有陈焕镛、蒋英、钟济新。蒋英来京参加代表大会,并参加是会,而陈焕镛不知何故没有前来。

陈焕镛赴京迟至10月初才成行,原计划先回穗,也未履行,而是在桂林致函吴印禅,约定在衡阳会合,再一同前往北京。在北京,陈焕镛拜谒中科院院长郭沫若,并与副院长竺可桢几次商谈,更与中科院植物分类所之老友钱崇澍、胡先骕、张肇骞、唐进、汪发缵等相晤。这些友朋已十多年未曾谋面,相见极欢。同时,还结识新友吴征镒、简焯坡、侯学煜等。《竺可桢日记》记有两次与陈焕镛晤谈经过,录之如下:

1950年10月8日 北京

九点,陈焕镛、吴印禅、雨农来。余与焕镛已廿一年不相见,尚是1929年在爪哇Pan Pacific Congress别后,即不复相见。渠亦衰老,左耳亦聋,现在广西大学及中山大学办植物研究所。吴印禅即代渠在中山大学为系主任,但因经费缺乏,诸事不能进行。如中山大学之植物标本需要消毒,需五百万元(五千斤小米),此外尚需助手打字,所需一千万,即一万斤小米。明年则要采集植物,希望二个研究所合组华南经济植物研究所,但此事尚待各方商酌耳。此次郑万钧、陈嵘等亦来京,故植物学之前辈均集京中。

郭沫若约陈焕镛、钱雨农、陈嵘晚膳。

1950年10月15日 北京

九点至西斜街61号晤陈焕镛,遇吴印禅、唐进、雨农、汪发缵等。与焕镛谈广西、中山两校植物所合作事,将由院管理,研究人员可在校教课。渠谈及广州法政路原有房屋为宋子文所占,解放后住军官,焕镛欲取回。余劝其弗必要此屋,只要能适合而已。谈及陈鸿逵,知其为焕镛之族侄。[6]

编写《中国植物志》,华南两所处于重要地位。先前两所之工作,也为学界所知悉,与整体工作不可分割,当融为一体,此乃中科院上下之共识。今后华南两所将承担怎样的工作任务,陈焕镛在京时,植物分类所还特请在京一些分类学家商讨,拟将华南两所改为华南植物研究室,由中国科学院领导,并得出建立该研究室之原则。中科院将此原则稍作改动,以院长郭沫若名义,回复广西大学先前要求接收华南两所之函。函文如下:

你校秘总字第1314号函悉。关于加强华南植物研究之建议,经在京植物分类学专家商讨后,向本院提出较为具体之办法。本院认为此项建议应请陈焕镛、吴印禅两先生向中山大学校方及中南军政委员会教育部征得原则上之同意,并经充分考虑,取得一致见解后,再由本院与各方协商进行处理。兹将在京各植物分类学专家意见开列于下:

发展中国科学,配合国家经济建设,在植物学研究方面,必须完成《中国植物志》作为发展全国农林生产事业的基础,为了争取早日完成此项工作,应集中现有人力物力,在全国范围内有计划地进行,故建议将广西大学之经济植物研究所及中山大学之植物研究所改组为一个机构,隶属于中国科学院,作为科学院植物分类研究所之华南研究室。(https://www.xing528.com)

两研究所改组为研究室后,其原有工作人员以不更动为原则,房屋设备等具体问题由有问题机构协商办理。

研究室之经费由科学院负担,研究工作由科学院领导,学校方面应尽量予以协助与便利。

研究室应充分照顾学校的教学与研究工作,研究人员应视学校之需要兼任有关之课程或大学研究之指导,研究室之设备应尽量供学校研究及教学之用。学校教授中有愿作研究工作者,科学院得视情形与学校合聘为研究人员。

广西部分之工作重点,现阶段应为完成广西植物的采集及特种经济植物的搜集、栽培、繁殖、推广,并协助广西省解决林业方面各问题及进行植物园的筹备。

广东部分之工作重点,应为专门性的研究,编纂华南植物名录及地方植物志,作为编辑中国植物志资料,原有的标本园用以栽培并保存国内外各地稀有的种类及华南特有的经济植物(如树胶代用品等)。

郭沫若此函系10月14日发出,其时,陈焕镛尚在北京。未久,陈焕镛即偕吴印禅南下,顺道武汉,向中南区教育部部长潘梓年、副部长陈剑脩请示汇报改隶之事,得到口头同意。随后,陈焕镛回桂林,吴印禅回广州。此行一路顺畅,令陈焕镛对改隶之事充满信心。

吴印禅回广州之后,即随理学院院长胡金昌一同向中山大学校务委员会主任刘渠汇报,却不为其同意,副主任王越甚至对陈、吴两人擅自赴北京,事前未获得学校同意而有微词。不过,最终还是待校务委员会开会决定。由于校务委员会主任刘渠不赞同,在校务会议上自难通过。开会对该项议案形成三点意见:(1)认为改组为中国科学院植物分类研究所华南研究室后,即会迁离中大因而影响教学研究;(2)认为加强学术研究,学校须尽可能予以方便,在业务上彼此联系也是必要;(3)不变更原来系统。吴印禅在办理此事时,曾多次致函陈焕镛,汇报进展,此录校务委员会一函。

图5-3 吴印禅

焕镛先生道席:

本月七日赐函,经已奉悉。对于植所改隶事,昨校务会议决定,拒绝接受科学院所提意见,此点事前业早料到,因照过去事实推想,本位主义者断不能希望其对于科学前途有若何远大眼光也。但可怪者刘、王两先生对于此举,早具成见,并未从事实实际了解。刘之态度,前函已略述及,而王之态度更不可解。闻会议时,刘因病未出席,王说明此案之际,面色青变,宛如大难临头,且声明两教授未得学校同意,即赴京与科学院接洽,暗中示意不论此两教授所接洽之事对于学校、对于学术之前途为利为弊,均当不予考虑。故席间仅丁颖先生申述不符事实之拒绝理由,谓植所对于农理学院其他科系尚有联系,且森林病虫害等系实验方面须该所帮助,故该所不能改隶云云。结果遂告通过。此间解决严重事件,其滑稽有如此者,其他一切可望而知之。决案如“教学与研究上诸多不便”,“尽可能予该所以方便”,“彼此联系也是必要”等等之措辞,完全与实事求是之训相去万里。无往而不表示其一贯之官僚作风而已。此事经过以如上述,此后如何进行,恳予酌夺赐示,以便有所遵从。又是项议案已请李先生另抄数份附寄,敬恳先生将此间交涉经过及西大态度,即函科学院,以便院中对此间顽固作风深切了解。为完成分类方面百年大业计,科学院当更有较积极之态度表示。他如杨校长方面,肯予臂助,则前途自仍可乐观也。再者此间标本室,近时发生标本失去事(尤以经济植物为甚),详细情况已嘱李先生另函详陈矣。

专此,敬颂

教安

后学 吴印禅 谨启 十一月十六日

中山大学完全持本位主义立场,不愿植物所从学校分离出去,农学院院长丁颖也持这样观点,可以想见中大立场之不能动摇。此前广西大学就华南两所合并事呈函中国科学院同时,也呈函中央人民政府教育部,请求批复。事过两月,11月17日教育部向广西大学下文批复,云:“隶属中国科学院事,经我部考虑,认为高等学校的科学研究工作,可与中国科学院合作,即研究人员由教授担任,一部分经费由院方酌拨。已有清华、北大、农大等校前例可循,无庸改变领导关系。况各校研究所或研究部,有配合校内研究工作及培养师资的任务,如果隶属科学院,势难两面兼顾。又据了解中山大学对此颇有异议,故合并一事,应从缓议。”该批复抄至中南军政委员会、中山大学。至此,改隶之事几乎在近期不能实现,但陈焕镛还在做努力,先后致函郭沫若、钱崇澍、刘渠等。钱崇澍复函如下:

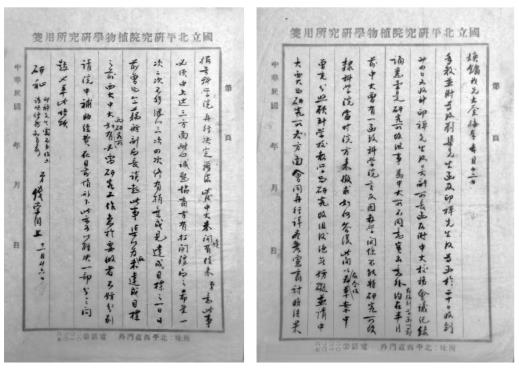

图5-4 钱崇澍致陈焕镛函

焕镛我兄大鉴:

接奉本月十二日手教,并附尊致刘渠先生函及吴印禅先生致尊函于二十日收到。廿四日又收到吴印禅先生致吴副所长函及附中大校务会议记录,诵悉一是。研究所改组事,为中大所不同意,实出意外,在接到尊函以前,约在半月前,中大曾有一函致科学院,言及因教学关系,不能将研究所改隶科学院,当时院方来征求如何答复,此间以为在合作草案中,曾充分照顾到学校教学与研究,改组后绝无妨碍,并请中大、西大与研究所各方面会同再行详尽考虑商讨,将结果报告科学院,再行决定办法。此后中大未闻续有信来。弟意此事必须由上述三方面耐心诚恳协商,方有打开僵局之希望,一次二次不够,继以三次四次,终有捐弃成见,达成目标之一日。前曾与竺藕舫副院长谈起此事,渠以为在未达成目标之前,西大、中大两研究所如有必须研究工作,急于要做者,不妨分别请院中补助经费,在目前情形下,此亦可解决一部分之问题也。

草此,顺颂

研祉

吴印禅先生处不另作书,请顺便转知为荷

弟 钱崇澍 上 十一月廿六日[7]

改隶未能立即实现,钱崇澍也甚为遗憾,愿为此继续不断努力。但先由中科院拨付一些经费,让华南植物学研究工作先行开展,担负起工作任务才是重要。中科院并没有完全按照隶属关系下拨款项,而是以工作需要为重;而中山大学在无经费支持的情形下却仍抓住不放。故陈焕镛复函钱崇澍云:“如华南研究室不能成立,弟情愿离开二十余年心血所成之中大植所,赴京追随吾兄,在你领导下为中国植物科学尽最大之努力,以完成全国之分类工作。”[8]其离开中山大学决心已定。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。