二、中国烹饪成熟阶段的文化成就

(一)烹饪原料的引进和利用

这一时期外域烹饪原料大量地引进中国,如辣椒、番薯、番茄、南瓜、四季豆、土豆、花菜等。其中,辣椒原产于秘鲁,明代传入中国。番薯,原产于美洲中南部,也是明代传入中国的。南瓜,原产于中、南美洲,明末传入中国。土豆,原产于秘鲁和玻利维亚的安第斯山区,15世纪至19世纪分别由西北和华南多种途径传入。面对这些引进的烹饪原料,中国的厨师们洋为中用,利用这些洋原料来制作适合于中国人口味的菜肴。

此外,由于原料品种和产量不断增加,人们对原料的质量提出了更高的要求。元明清时,菜农增加,蔬菜的种植面积进一步扩大,菜农的蔬菜栽培技术也有了相应的提高,这不仅促进了蔬菜品种的增多,也促进了蔬菜品种的优化。可以说,对现有原料的优化与利用,又是这一时期烹饪原料开发利用的主旋律。如白菜是我国古代的蔬菜品种,至明清时,经过不断改良,培育出多个品种和类型,南北方都大量栽培,成为深受人们喜爱的蔬菜品种。在妙用原料方面,中国古代的厨师早已养成了珍惜和妙用原料的美德,尽管当时的社会经济有了很大的发展,烹饪原料日渐丰富,但人们在如何巧妙合理地利用烹饪原料方面还是不断地探索和尝试,并总结出一料多用、废料巧用和综合利用的用料经验。如通过分档取料和切配加工,采用不同的烹调方法,就可以把猪、羊、牛等肉类原料分别烹制出由多款美味组成的全猪席、全羊席或全牛席。又如锅巴本是烧饭时因过火而形成的结于锅底的焦饭,理应废弃不用,但人们以之制醋,甚至于用它做成“白云片”、“锅巴海参”等风味独特的菜肴,真可谓是用心良苦。

(二)烹饪工具和烹饪技术的进一步发展

这一时期的烹饪工具有很大的发展,宋人林洪在其《山家清供·拨霞供》中,记载武夷六曲一带人们冬季使用的与风炉配用的“铫”,其实就是今人所说的火锅。可见当时火锅在南方一些地区已经流行。而汴京饮食市场上出现的“入炉羊”一菜,则表明当时已有了烤炉。值得一提的是,珍藏于中国历史博物馆中的河南偃师出土的宋代烹饪画像砖,画中的主人公是一位中年妇女,正在挽袖烹调。其旁边有镣炉一个,炉内火焰正旺,炉上锅水正开,从画面上看,这种镣炉可以移动,通风性能很好,节柴省时,火力很猛,是当时较为先进的烹调炊具。元代宫廷太医忽思慧在其《饮膳正要·柳蒸羊》中记载了一种用石头砌的地炉,其用法是先将石头烧热至红,置于炉内,再将原料投入烘烤。该书还提到了“铁烙”、“石头锅”、“铁签”等。明代以后,炊具的成品质量较之前代有很大提高,广东、陕西所产的铁锅成为当时驰名全国的优质产品。到了清代,锅不仅种类很多,而且使用得相当普及。而烤炉也有了焖炉和明炉之分。

自宋元始,烹饪工艺的各大环节如原料选取、预加工、烹调、产品成形已基本定型。又经明清数百年的完善,整个烹饪工艺体系已完全建立。

对原料的选取和加工已有了较为科学的总结,从《吴氏中馈录》、《饮善正要》等文献记载中可知,人们对烹饪原料的选用已不仅考虑到原料自身的特性及烹调过程中配伍原料间的内在关系,而且也开始对原料的配用量重视起来。而袁枚在其《随园食单·须知单》中首先讲的就是选料问题:“凡物各有先天,如人各有资禀”,“物性不良,虽易牙烹之,亦无味也”。作者明确指出:“大抵一席佳肴,司厨之功居其六,买办之功居其四。”这段文字实际上是总结了几代厨师的原料选用与配伍经验,意识到烹饪原料的选用是整个烹饪工艺过程之要害,烹饪产品是否能出美味,关键在于烹饪原料的选用。明代厨师已经能较为全面地掌握一般性原料如牛、羊、猪、鸡、鱼等如何治净、如何分档取料等的基本原理,如用生石灰加水释热以胀发熊掌等。清代厨师对山珍海味等干料的胀发、治净总结出了较为系统的经验,这在袁枚的《随园食单》一书中有具体载述。元代出现了“染面煎”的挂糊方法,即在原料外挂一层面糊后加以油煎。明清时期的厨师已经开始用多种植物淀粉进行勾芡。清代厨师用蛋清和淀粉挂糊七浆,这已与今天的挂糊上浆方法基本相同。明代的厨师已经普遍地掌握了吊汤技术。通过制作虾汁、蕈汁、笋汁等以提味的方法已成为当时厨师的基本技能之一。

这一时期的刀工技术有了很大的提高。据《江行杂录》描述了宋代一个厨娘运刀切肉的情形:“据坐胡床,缕切徐起,取抹批脔,惯熟条理,真有运斤成风之势。”足见此厨娘的刀工技术之精湛。这一时期的食雕水平也有很大的提高。《武林旧事》载,在张俊献给高宗的御筵中,就有“雕花蜜煎一行”,共12个品种,书中虽未具体描绘这些食雕作品的精美程度,但既是御筵,其食雕水平自然是相当高的。元代厨师很重视菜肴中原料的雕刻,擅长运用刀工技术来美化原料。明代厨师已能将“鱼生”“细脍之为片,红肌白理,轻可吹起,薄如蝉翼,两两相比”(见《广东新语》)。清代扬州的瓜雕堪称绝技,代表了这一时期最高的食品雕刻艺术。

最值得一提的是制熟工艺技术在这一时期有了很大发展。早在宋代,主要的烹调方法已经发展到30种以上,就“炒”的方法而论,已有生炒、熟炒、南炒、北炒之分。从《山家清供》的记载中可知,此时还出现了“涮”法,名菜“拨霞供”的基本方法与今天的涮羊肉无异。另从《居家必用事类全集·煮诸般肉法》中可知,元代厨师已熟练掌握许多种煮肉之法。至明代时,制熟方法更是花样繁多。如《宋氏养生部》一书就收录为数可观的食品加工方法,其中“猪”类菜肴的制熟方法就达30多种,而书中记载的酱烧、清烧、生爨、熟爨、酱烹、盐酒烹、盐酒烧等都是很有特色的制熟方法。到了清代,制熟工艺在继承中又有所发展,出现了爆炒等速熟法。值得一提的是清代厨师蒸法上的许多创新,如无需去鳞的清蒸鲥鱼,以蟹肉填入橙壳进而清蒸的蟹酿橙等,这些都是对蒸法的改进。

在把握火候和调味方面,这一时期的厨师也颇有建树。《饮膳正要·料物性味》中记载元代的调味品已有近30种之多,明代厨师将火候以文、武这样颇有意味的字眼来形容。清代厨师将油温成色划作十层,以此判断油热程度,多次油烹的重油工艺已能熟练把握。宋元时期的厨师在烹调过程中已开始了复合味的调味方法。清代后期,厨师们将番茄酱和咖喱粉用于调味之中。至此,已出现了姜豉、五香、麻辣、蒜泥、糖醋、椒盐等味型,今天的烹饪调味工艺中大多数的味型都是在这一时期定型的。

菜点的造型艺术在这一时期大放异彩。像假熊掌、假羊眼羹、假蚬子等以“假”命的菜肴首先是以造型取胜。在南宋招待金国来使的国宴中,竟有假圆鱼、假鲨鱼这样的造型菜。明代还出现了“假腊肉”、“假火腿”等造型菜。

(三)风味流派与地方菜的形成

风味流派的形成与社会的发展,政治、经济、文化中心的形成和转移相关联。便利的交通条件和繁荣的经济环境是促成一个都市餐饮业发达的重要前提。各地有着不同的饮食习惯,正如《中华全国风味志》中所言:“食物之习性,各地有殊,南喜肥鲜,北嗜生嚼(如葱、蒜等),各得其适,亦不可强同也。”这样就出现了风味各异的餐馆,而这种地方风味餐馆的出现,正是地方风味流派形成的发端。各种地方风味餐馆的日渐发展,进而在一些大城市中出现了“帮口”。来自各地的餐饮业经营者,为了在经营中能相互照应,自然结合成帮,从而使“帮口”具有行帮和地方风味的双重特性。他们联合起来,主持或者占领某一大城市的餐饮行业,形成独具特色的餐饮行业市场。早在三代时期,中国菜点的文化体系与流派已出现了黄河流域和长江流域之分。隋唐以后,又出现了岭南饮食文化流派、少数民族饮食文化流派和素食饮食文化流派。各地风味流派的形成,主要得助于一大批名店、名厨和名菜。宋代以后,市肆饮食文化流派已成气候,出现了北食、南食、川食、素食等不同风味的餐馆。至清代末年,地域性饮食文化流派已经形成,清人徐珂编撰的《清稗类钞》论述了有关当时地域性饮食文化流派的情况:“肴馔之有特色者,为京师、山东、四川、广东、福建、江宁、苏州、镇江、扬州、淮安。”我国目前所说的四大菜系即长江下游地区的淮扬菜系、黄河流域的鲁菜系、珠江流域的粤菜系和长江中游地区的川菜系在这一时期已经发展成熟。除地域性饮食文化、少数民族饮文化和市肆饮食文化外,这一时期的宫廷饮食文化、官府饮食文化也都走向成熟并基本定型,这正是中国饮食文化在其历史长河中发展积淀的结果。

(四)饮食消费状况

图1-35 古官宴场面

这一时期的饮食消费呈现出空前的繁荣景象。宋代的宴会不仅名目繁多,而且相当奢侈。倘若是皇上寿宴,仅进行服务和从事准备工作的就有数千人之多,场面盛况之极,难以言状。据《武林旧事》记载,绍兴二十年十月,清河郡王张俊接待宋高宗及其随从,宴会从早到晚,分六个阶段进行,皇上一人所享菜点达二百余道之多。当时的餐饮市场上已有了四司六局,专门经营民间喜庆宴会。采取统一指挥、分工合作的集团化生产方式。高档宴会很讲究审美,如南宋集贤殿宴请金国使者,上菜九道,“看食”四道。元代的宴会受蒙古族影响,菜点以蒙古风味为主,并充满了异国情调。蒙古族人原以畜牧业为主,习嗜肉食,其中羊肉所占比重较大。宫廷菜尤其庞杂,除了蒙古菜外,兼容女真、西域、印度、阿拉伯、土耳其及欧洲一些民族的肴馔。大型宴会多用羊、奶酪、烧烤、海鲜,所以,一般宴会都少不了羊肉奶品。 同时与草原民族风格相应,宴饮出现了豪饮所用的巨型酒器“酒海”。元延祐年间,宫廷饮膳太医忽思慧在其《饮膳正要·聚珍异馔》中就收录了回回、蒙古等民族及印度等国菜点94种,比较全面地反映了元代在饮食消费方面对各族传统饮食兼收并蓄、从善如流的特点。

明代人在饮食方面十分强调饮膳的时序性和节令食俗,重视南味。据《明宫史》载:“先帝最喜用炙蛤蜊、炒海虾、田鸡腿及笋鸭脯。又海参、鳆鱼、鲨鱼筋、肥鸡、猪蹄筋共脍一处,名曰‘三事’,恒喜用焉。”由于明代在北京定都始于永乐年间,皇帝朱棣是南方人,其嫔妃多来自江浙一带,南味菜点在明代宫廷中唱主角,自洪熙以后,北味在宫廷菜点中的比重渐增,羊肉成为宫中美味。另据《事物绀珠》载,明中叶后,御膳品种更加丰富,面食成为主食的重头戏,而且与前代相比,肉食类品种有所增强。

图1-36 满汉全席中的一款菜品

时至清代,人们的饮食消费水平又有了很大的提高。无论是官宴还是民宴,宴会都很注重等级、套路和命名。清宫中的烹调方法上还特别重视“祖制”,许多菜肴在原料用量、配伍及烹制方法上都已程式化。而奢侈靡费和强调礼数,这是历代宫廷生活的共同特点,清代宫廷或官府的饮食生活在这两个方面上表现得尤为突出。如在菜点上席的程序上,一般是酒水冷碟为先,热炒大菜为中,主食茶果为后,分别由主碟、座汤和首点统领。其中的“头菜”则决定着宴会的档次和规格。命名方法有很多,或以数字命名的,如三套碗、十二体等;或以头菜命名的,如燕窝席、熊掌席、鱼翅席等;或以意境韵味命名的,如混元大席、蝴蝶会等;或以地方特色命名者,如洛阳水席等。值得一提的是,这一时期的全席不仅发展成熟,而出现了多样化的局面。在众多全席中,以全羊席和满汉全席最为有名。全羊席是蒙古族喜食的宴会,也是招待尊贵客人的最为丰盛和最为讲究的一种传统宴席。席间肴馔百余种,皆以羊肉为料,其中的头菜大烹整羊,是将羊羔按要求分头部、颈脊部、带左右三根肋条和连着尾巴的羊背及四条整羊腿,共分割成七块,入锅煮熟即起。用大方盘,先摆好前后四只整羊腿,还放一大块颈脊椎,又在上面扣放带肋条及有羊尾的一块,最后摆一羊头及羊肉,拼成整羊形,以象征吉利。而满汉全席是历史上最著名、影响最大的宴席,是从清代中叶兴起的一种规模盛大、程序繁杂、满汉饮食精粹合璧的筵席,又称之为“满汉席”、“满汉大席”、“满汉燕翅烧烤席”。其基本格局包括红白烧烤,各类冷热菜肴、点心、蜜饯、瓜果以及菜酒等。后来又演变出了“新满汉席”、“小满汉席”之类的名称。(https://www.xing528.com)

(五)烹饪理论状况

据邱庞同先生所著《中国烹饪古籍概述》等有关资料统计,在完整地流传下来的烹饪文献中,影响较大的主要有宋代浦江吴氏的《中馈录》、林洪的《山家清供》、陈达叟的《本心斋疏食谱》,元代宫廷饮膳太医忽思慧的《饮膳正要》和无锡人倪瓒的《云林堂饮食制度集》,元明之际贾铭的《饮食须知》和韩奕的《易牙遗意》,明代宋诩的《宋氏养生部》、宋公望的《宋氏尊生部》、高濂的《饮馔服食笺》、张岱的《老饕集》等。清代出现的烹饪专著,数量可谓空前,主要有著名文人袁枚的《随园食单》、戏剧理论家李渔的《闲情偶寄·饮馔部》、张英的《饭有十二合》、曾懿的《中馈录》、顾仲的《养小录》、四川人李化楠著并由其子李调元整理刊印的《醒园录》、著名医学家王士雄的《随息居饮食谱》、宣统时文渊阁校理薛宝辰的《素食说略》、清末朱彝尊的《食宪鸿秘》以及《调鼎集》(相传盐商童岳荐编著)等。这些烹饪文献中,既有总结前人烹饪理论方面的,又有饮食保健方面的,从烹饪原料、器具、工艺、产品,一直到饮食消费,这些文献都有不同程度的理论研究与概括,并形成了一个较为完善的体系。其中袁枚的《随园食单》堪称是这一理论体系中的杰作。

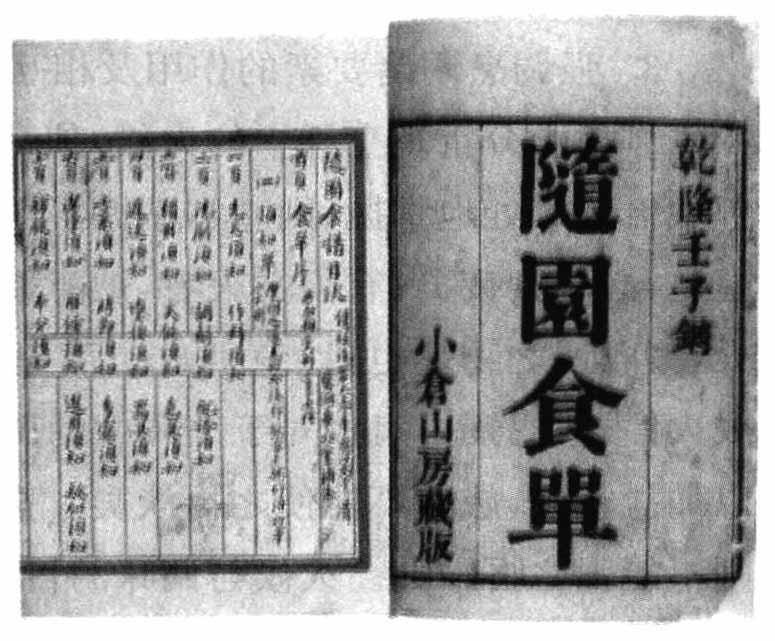

图1-37 清人袁枚著《随园食单》

袁枚,字子才,号简斋、随园老人,浙江钱塘人。乾隆四年进士,选翰林院庶学士,40岁起即退隐于南京小仓山,筑“随园”。常以文酒会友,享盛誉数十年,是清代著名的文人、名士。《随园食单》是他72岁以后整理写成的一本烹饪专著。他在该书中兼收历代各家烹饪之经验,融汇各地饮食风味,以生动的比喻、雄辩的论述,对烹饪技术进行了具体的阐释。他从实践中提炼出理论,为中国烹饪理论著述的方法,树立了一面格调鲜明的旗帜。《随园食单》有序和须知单、戒单、海鲜单、特牲单、江鲜单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素菜单、小菜单、点心单、饭粥单、茶酒单等章。这部著作在我国饮食文化史上具有承前启后的作用,其中有许多论点足供今人借鉴。其主要特点是:

1.注重原料选择

袁枚认为“学问之道,先知后行,饮食亦然”。因此,首先作“须知单”,指出“物性不良,虽易牙烹之,亦无味也”。他十分重视采买和选用食物原料的重要性:“大低一席佳肴,司厨之功居其六,买卖之功居其四。”这一观点无论是从营养角度还是从成品菜肴的食用价值看,无疑都是正确的。

2.注重原料搭配

袁枚提出了原料搭配的原则:“凡一物烹成,必需辅佐。要使清者配清,浓者配浓,柔者配柔,刚者配刚,方有和合之妙……亦有交互见功者,炒荤菜用素油,炒素菜用荤油是也。”这种搭配的要求,不仅使滋味醇和,而且可使食物成分互补,达到更好的营养效果。袁枚十分重视作料的作用,他形象地比喻:“厨者之用料如妇人之衣服首饰也,虽有天姿,虽善涂抹,而敝衣褴褛,西子亦难以为容。”注重原料搭配的同时,他又提倡原料的本味、真味和独味,认为味太浓重的食物只能单独烹制,不可搭配,唯此才能发挥出它们的独特风味。他举例说,食物中的鳗鱼、鳖、蟹、鲥鱼、牛、羊等,都应单独烹制食用,因为它们味厚力大,足够成为一味菜肴,既然如此,为何要抛开它们的本味别生枝节呢!

3.强调烹调诸要素的作用及相互制约的关系

袁枚十分重视烹饪中的火候,他认为,当厨师的若能懂得火候,并在烹调过程中恰到好处地掌握,则基本掌握了烹的主要规律。他写道:“有须武火者,煎炒是也;必弱则疲矣;有须文火者,煨煮是也;火猛则物枯矣,有先用武火而后用文火者,收汤之物是也;性急则皮焦而里不熟矣。”他指出了用火“三戒”:戒火猛、戒火停、戒揭锅。袁枚对于烹调中的调味也有独到的见解:“味者宁淡毋咸,淡可以加盐救之,咸则不能使之再淡矣。烹鱼者宁嫩毋老,嫩可以加火候以补之,老则不能强之再嫩矣。”火候与调味的目的,归根是为了使菜肴色香味形俱全,以求至善至美。

4.主张破除陈规陋习,创造出符合实际需要的食物

袁枚指出:“为政者兴一利不如除一弊,能解除饮食之弊,则思过半矣。”所以《食单》中写了“戒单”,即烹饪饮食中应该禁忌的事项。如“戒目食”,认为目食就是力求以多为胜的虚名罢了,如今有人羡慕菜肴满桌、叠碗垒盘,这是用眼吃,不是用嘴吃。他还指出“戒耳餐”,指责那种片面追求食物名贵的做法就是“耳吃”。他说,如果仅仅是为了炫耀富贵,不如就在碗中放上百粒明珠,岂不价值万金。

5.讲究装盘上菜及进食艺术

袁枚十分重视器皿问题,并主张器皿要根据菜肴特点来选择。他说:“善治菜肴者,须多设锅灶孟钵之类,使一物各献一性,一物各成一碗。适者本应接不暇,自觉心花顿开。”他对盛器的主张是:“宜碗者碗,宜盘者盘;宜大者大,宜小者小。参错其间,方觉生色。板板于十碗八盘之说,便嫌笨俗。”他很重视上菜顺序和进食艺术,认为上菜方法,是先咸后淡,先浓后薄,先无汤后有汤。这是考虑到客人饱后,脾藏困倦,要用辛辣口味来增加食欲;酒多以后,肠胃胀懑,要用甜酸口味来开胃。这些无论从生理角度还是从饮食角度,都可谓是真知灼见。

总之,《随园食单》中记述的食品内容极为丰富,记录了我国从14世纪到18世纪中叶这一历史时期流行的326种食品,从山珍海味到一粥一饭,几乎无所不包。袁枚对我国传统名菜、名点的制作,都有相当的研究。他在《随园食单》中提出讲究加工,讲究配料,讲究火候,讲究色香味形器,讲究上菜、进食次序等等,将精微难言的鼎中之变,阐述得层次分明。他将中国烹饪理论推向了一个全新的阶段——成熟阶段。

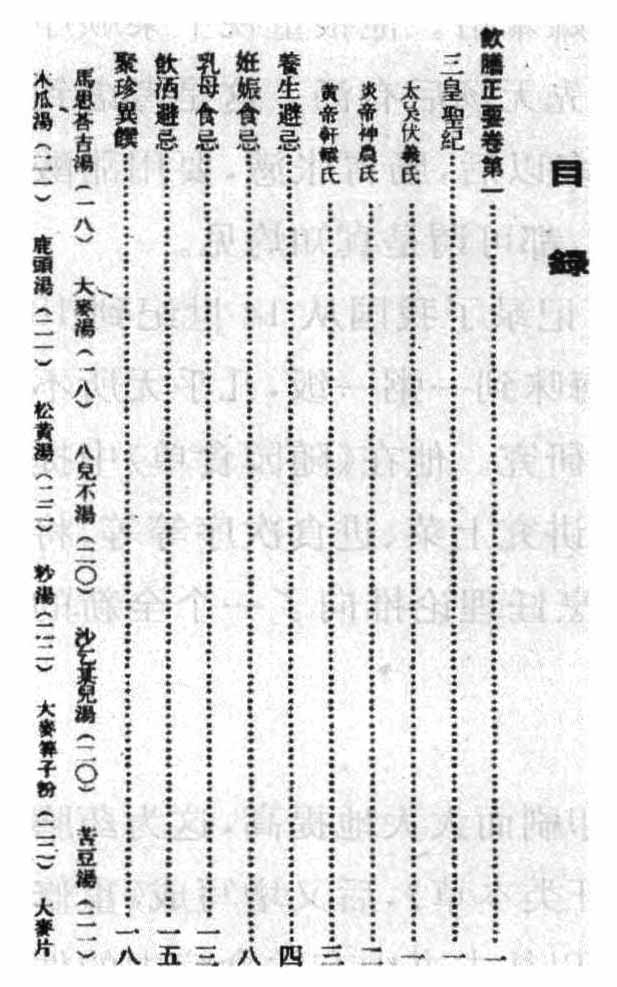

(六)中国药膳学形成

宋、辽、金、元时期医书的刊印条件因胶泥活字印刷而大大地提高,这为药膳的发展起到了积极的推动作用。宋代唐慎微著的《证类本草》,后又增写成《重修证和经史证类备用本草》,共30卷,该书记述保存了以往古书中有关食疗中的佚文,主要有《食疗本草》、《食性本草》、《食医心镜》、《孙贞人食忌》。对于研究中国药膳学都起到了重要的作用。王怀隐著的《太平圣惠方》,其中有28种病,就论述药膳疗法,如牛乳治消渴病;鲍龟粥、黑豆粥治水肿;杏仁粥治疗咳嗽等。在这一时期内,出现了以药膳治疗老年病的专著,如陈直著的《奉亲养老书》,全书中药膳方剂达162首。我国药膳发展至此,从食疗、食治发展到食补,已成为防治老年病和抗老益寿的专门学科。宋代官修大型方书《圣剂总录》共200卷,载方剂20000余首。该书有药膳专论食治门。食治方中,有治疗诸风、伤寒后诸病,虚劳、吐血、消渴、腹痛、妇人血气、妊娠诸病,产后诸病,以及耳病、目病等29种病症,共有药膳方剂285首。在药膳制法和剂型上,都有新的突破,不仅有药粥、药羹、药索、药饼,而且还有酒、散、饮、汁、煎、饼、面等的制作方法。元代宫廷御医忽思慧,他著的《饮膳正要》一书,是一部药膳专著。书中介绍了药膳菜肴94种,汤类35种,抗衰老药膳方剂29,及各种肉、果、菜、香料的性味和功能。该书的主要价值还在于,它阐述了许多关于饮食营养和健康的关系,如饮食卫生、养生避忌、妊娠食忌、乳母食忌、饮酒避忌、四时所宜、五味便走等,这些论述在古典医著实为少见。因此,它是我国一部很好的药膳参考书。这个时期,还有海宁医士吴瑞著的《日用本草》、娄居中著的《食治通说》、郑樵所写的《食鉴》等药膳专著。李汛在《日用本草序》说:“夫本草曰日用者,摘其切于饮食者耳。”该书共11卷,类列各种食物计540余种,分为八门。娄居中在《食治通说》一书中说:“食治则身治,此上工医未病之一术也。”这一时期的药膳专著也是很多的,可惜多已佚失,实在是一大损失。

图1-38 人民卫生出版社1986年版《饮膳正要》目录

明清时期,我国开始孕育资本主义的生产方式,出现了许多轻工业,如印刷、造纸、纺织等,从而促进了明清时期的医药发展,对药膳的发展也起到了相当大的作用。李时珍著的《本草纲目》一书,总结了明代以前的药物学成就,是我国药物学、植物学等的宝贵遗产。全书共52卷,载药物达1892种。药数比《证类本草》增加了374种,该书对中国药膳学的发展起到了重要作用。它提供了水果、谷物、蔬菜达300多种;禽、兽、介、虫达400条。该书还记录了我国历代食疗的佚文,其中有孟诜著的《食疗本草》、陈士良著的《食性本草》、吴瑞著的《日用本草》等,书中收载了许多食疗方剂,这些都是李时珍对药膳的很大贡献。明代徐青甫编著的《古今医统大全》一书,记载了药膳的烹制方法;吴禄辑的《食品集》一书,也是一部食疗专著,书中附录部分记载了有饮食之宜忌,如五脏所补、五脏所伤、五脏所禁、五味所重、五谷以养五脏,以及食物禁忌、妊娠忌食等。清代沈李龙著的《食物本草会纂》一书,总结了前人的许多食疗方剂,也是一部有参考价值的食疗专著。在这个时期,还有卢和著的《食物本草》、汪颖著的《食物本草》、宁原著的《食鉴本草》、牛木肃著的《救荒本草》、高廉著的《遵生八笺》、王孟英著的《随息居饮食谱》、袁子才著的《随园食单》、叶盛繁辑的《古今治验食物单方》、文晟辑的《本草饮食谱》、费伯雄著的《食鉴本草》等。上述医膳专著中,都记载了许多药膳方剂的功效、应用和制作方法,对促进我国药膳学的发展作出了重大贡献。纵观其发展,我国药膳是中医药学的宝贵遗产之一,我们应该努力发掘,加以整理,使中国药膳内容更加充实、完善和发展,更好地为中国人民和世界人民造福。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。