第二节 领导理论

西方现代领导理论的发展主要经历了三大阶段:第一阶段是领导特质理论阶段(20世纪初期至20世纪40年代);第二阶段是领导行为理论阶段(20世纪50年代开始);第三阶段是领导权变理论阶段(20世纪60年代开始)。

一、领导特质理论阶段

领导特质理论是研究领导者的心理品质与影响力、领导效能关系的理论。按其对领导特性来源所做的不同解释,可把领导分为传统的领导品质理论和现代的领导品质理论。前者认为领导者所具有的品质是天生的,是由遗传决定的;而后者则认为领导者的品质和特性是在实践中形成的,是可以通过教育、训练培养的。

长期以来,人们一直对领导特质理论产生争议。有学者认为,只要测定好的领导者和差的领导者的特质,比较其差别,就可找到问题的答案。如美国俄亥俄州立大学工商研究所心理学家斯托格蒂(R.M.Stogdill)在1948年所写的论文《与领导有关的个人因素:文献调查》(Personal Factors Associated with Leadership:A Survey of the Literature)以及1974年的《领导手册》(Handbook of Leadership:A Survey of Theory and Research)一书中,归纳了领导者的品质特征:(1)身体特征,身高、体重、外貌;(2)智力特征,判断力、果断性、口才、知识;(3)社会背景特征,社会经济地位、学位、学历;(4)个性特征,自信、正直、独立、进取、民主、创造;(5)工作特征,高成就需要、责任感、主动、创新;(6)社交特征:合作、诚实、善交际。美国心理学家吉伯(C.A.Gibb)在1969年的研究报告中也指出,天才的领导者应具备以下七项天生的品质特征:(1)善言辞;(2)外表英俊潇洒;(3)智力过人;(4)具有自信心;(5)心理健康;(6)有支配他人的倾向;(7)外向而敏锐。

有学者认为领导特质是与生俱来的,先天不具备这些特质者就无法当领导。但持反对意见的人则认为,很多领导者并无上述天赋的人性特质,并且很多有上述特质的人也并未成为领导者。不同的研究所得出的结论往往不一致,而且常常出现相互矛盾的情况。

(1)领导是一种动态进程,任何人都不可能生而具有领导者的特质,领导者的特性和品质是后天的,是实践中形成的,可以通过培养训练而获得。

(2)各种组织的工作性质不同,为达到组织目标所需要的功能也不同,因此,不同组织对领导者品质的要求大不相同。即使在同一组织中,工作和任务也是多质性的,工作岗位的性质不同,对领导者的品质要求也不一样。有适合做这种工作的领导,但不一定适合做另一种工作的领导。领导的人格品质都是具体的、特定的。企图找到一种普遍使用的领导人格品质,显然不符合实际。

总之,大量的研究表明:具有某些品质确实能提高领导者成功的可能性,但没有一种品质是成功的保证。

二、领导行为理论阶段

领导行为理论在于了解有效领导者的行为是否具有独到之处。行为理论认为,领导者最重要的方面不是领导者个人素质而是在各种不同环境中领导人做些什么。有效的领导者以他们的特殊领导作风区别于那些不成功的领导者。领导行为理论的提出为领导者培训提供了广阔的天地,通过对具体行为的培训,可获得大量的有效领导者。

(一)领导行为连续统一体理论

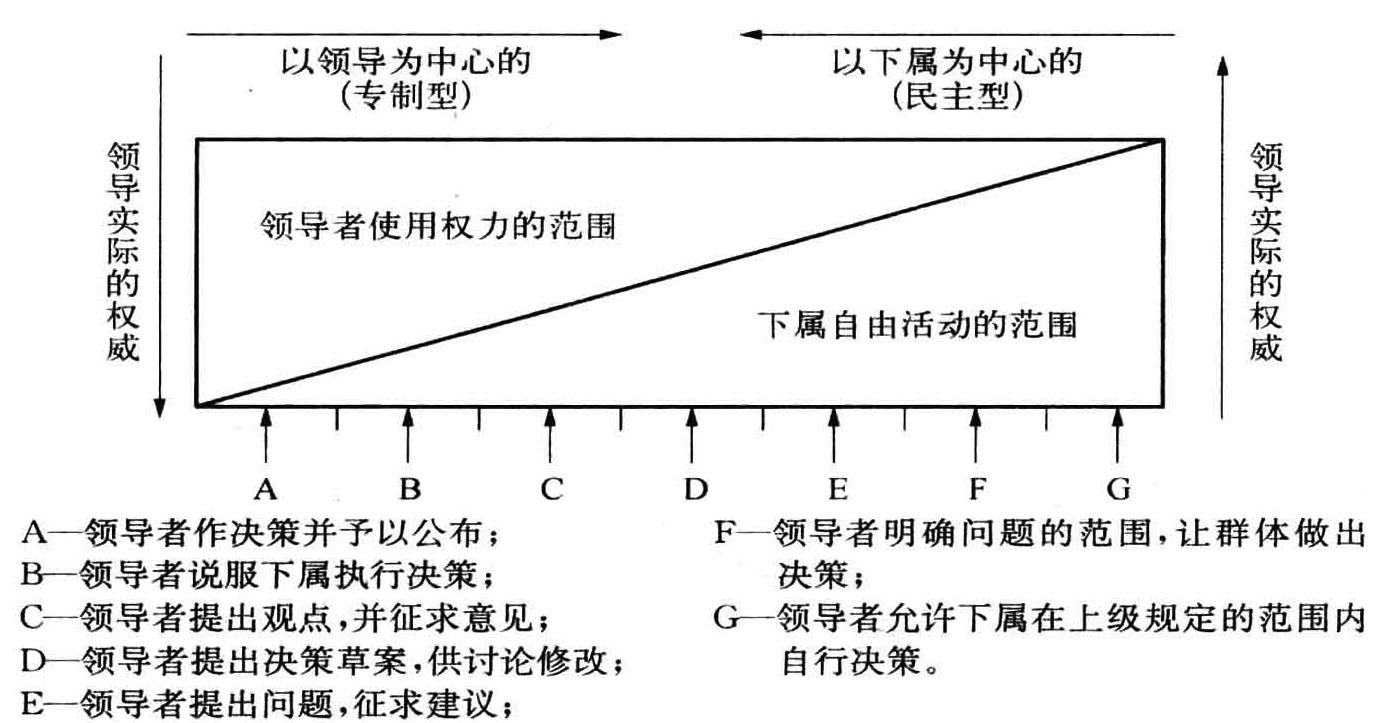

美国学者坦南鲍姆(Robert Tannenbaum)和施米特(Warren H.Schmidt)认为,领导方式是多种多样的,从专制型到放任型存在着多种过渡形式。根据这种认识,他们提出了“领导行为连续统一体理论”,描述了从主要以领导人员为中心到以下属人员为中心的一系列领导方式(如图6-1所示)。

图6-1 领导行为连续统一体理论图示

这些领导方式依领导者把权力授予下属的大小程度而不同。在这个“连续体”(连续带)上,从左到右,领导者职权的运用逐渐减少,而下属享有的自由则逐渐增大。偏向于独裁倾向的领导者似乎较重视工作关系,并注重于运用权力去影响下属;而偏向于民主倾向的领导者重视群体关系,重视给下属以相当的工作自由。

在这一系列的领导方式中,孰优孰劣没有绝对的标准,需视具体情况而定。这一模式向我们展示出了领导方式不能固定不变,而是要根据具体情况适当决定。

通常,管理者在决定采用哪种领导模式时要考虑以下三个方面的因素。

(1)管理者的特征——背景、教育、知识、经验、价值观、目标和期望等。

(2)员工的特征——背景、教育、知识、经验、价值观、目标和期望等。

(3)环境的要求——环境的大小、复杂程度、目标、结构和组织氛围、技术、时间压力和工作的本质等。

(二)利克特的四种管理方式

美国管理学家利克特(Rensis Likert,1903—1981)及密歇根大学社会研究所的有关人员将领导行为连续统一体理论作了进一步的推演。他们以数百个组织机构为研究对象,发现各种领导方式可大致归纳为四种基本类型:专制-权威式;开明-权威式;协商式;群众参与式。

利克特发现,那些用第四种领导方式(群众参与式)去从事管理活动的管理人员,一般都是极有成就的领导者。以这种方式来管理组织,在制定目标和实现目标方面是最有成绩的。他把这些主要归之于职工参与管理的程度,以及在实践中坚持相互支持的程度。据此,利克特倡议职工参与管理。

密歇根大学研究者的结论肯定了员工导向的领导者的有效性。他们认为,员工导向的领导者与群体的高生产率和高工作满意度成正相关;而生产导向的领导者与群体低生产率和低工作满意度联系在一起。

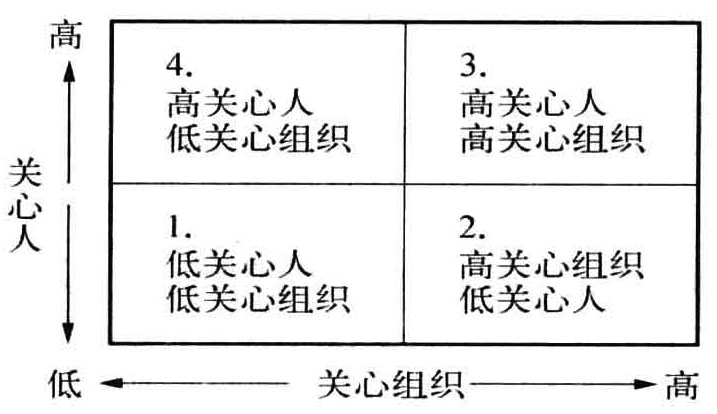

(三)领导四分图理论

1945年,美国俄亥俄州立大学商业研究所掀起了对领导行为研究的热潮。研究人最初设计了一个领导行为调查表,列出了1000多项描述领导行为的因素,经过不断的概括总结,最终将领导行为的内容归结为两个方面:以人为中心和以组织工作为中心。以这两个标准为划分依据,可将领导方式分为四种(如图6-2所示)。

图6-2 领导四分图理论图示

该项研究的研究者认为,以人为中心的领导行为是指领导者更愿意界定和建构自己与下属的角色,以达成组织目标。它包括设立工作、工作关系和目标的行为;以组织工作为中心的领导行为是指领导者向小组成员分派具体工作,要求员工保持一定的绩效标准,并强调工作的最后期限。两者不应是相互矛盾、相互排斥的,而应是相互联系的。一个领导者只有把这两个方面相互结合起来,才能进行有效的管理。

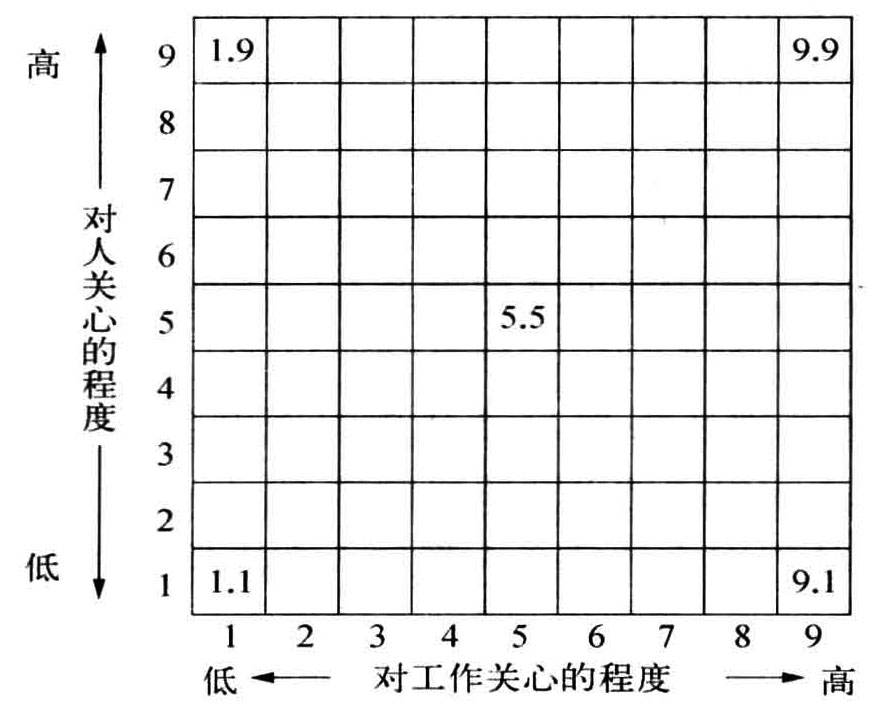

(四)管理方格图理论

在俄亥俄州立大学提出的四分图理论的基础上,美国心理学家罗伯特·布莱克(Robert R.Blake,1918—2004)和简·莫顿(Jane S.Mouton,1930—1987)在1964年出版的《管理方格》(The Managerial Grid)一书中提出了管理方格理论。他们将四分图中以人为中心改为对人关心的程度,将以工作为中心改为对工作关心的程度,并分别把它们划分为9个等份,形成81个方格,从而将领导者的领导方式划分为许多不同的类型(如图6-3所示)。

图6-3 管理方格图理论图示

在图6-3中,横轴表示对工作的关心,数值越高,表示该领导者越重视工作;纵轴表示对人的关心,数值越高,表示该领导者越重视人的因素。图中列出了5种典型的领导方式。

(1)(1.1)为贫乏型,采取这种领导方式的领导者希望以最低限度的努力来完成必须做的工作,对职工和工作均漠不关心,是一种不称职的领导。

(2)(1.9)为俱乐部型,领导者只注意搞好人际关系,创造一个舒适、友好的工作环境,不太注重工作效率,这是一种轻松的领导方式。

(3)(9.1)为任务型,领导者全神贯注于工作任务的完成,很少关心下属的成长和士气,是一种只关心工作不关心人的领导者。

(4)(9.9)为团队式管理型(或战斗集体型),领导者对人和工作都极为关心,努力协调好各项活动,是一种协调配合的领导方式。

(5)(5.5)为中间型,领导者对人和工作的关心度能够保持平衡,追求正常的效率和令人满意的士气。

到底哪一种管理方式最好呢?布莱克和穆顿组织了很多研讨会。绝大多数参加者认为(9.9)型最佳,也有不少人认为(9.1)型最好,其次是(5.5)型。

布莱克和莫顿认为,作为领导者应该客观地分析组织内外的各种情况,把自己的领导方式改造成(9.9)型的方式,以求得最高效率。

布莱克和莫顿还根据自己从事组织开发的经验,总结出向(9.9)型管理方式发展的五个阶段的培训。(https://www.xing528.com)

阶段1:使组织中的每个人都加入方格学习,并用它来评价自己的管理风格。

阶段2:进行班组建设,以健全的协作文化取代陈旧的传统、先例和过去的实践,建立优秀的目标,增强个人在职位行为中的客观性等。

阶段3:群体间关系的开发,利用一种系统性的构架来分析群体间的协调问题,恰当地利用好群体间的对抗,以从中发现组织中存在的管理问题,利用这种有控制的对抗和识别为建立一体化所必须解决的症结问题,为使各单元之间的合作关系不断改善作下一次实施计划。

阶段4:设计理想的战略组织模型,要明确确定最低限度的和最优化的公司财务目标,在公司未来要进行的经营活动、要打入的市场范围和特征、要怎样创造一个能够具有协力效果的组织结构、决策基本政策和开发的目标等方面有明确的描述,以此作为公司的基本纲领,作为日常运作的基础。

阶段5:贯彻开发。研究现有组织,找出目前营运方法与按理想战略模型的差距,明确企业应该在哪些方面进行改进,设计出如何改进的目标模式,在向理想模型转变的同时使企业正常运转。布莱克和莫顿认为,通过这样的努力,就可以使企业逐步改进现有管理模式中的缺点,逐步进步到(9.9)型的管理定向模式上。

三、领导权变理论

领导权变理论是在前两种理论的基础上发展起来的。领导权变理论认为,并不存在着一种普遍适用的“最好的”或“不好的”领导方式。领导是一个动态过程,领导者的有效行为应随着下属的变化和情境的变化而变化。领导者在一定情境条件下通过与下属交互作用来实现理想,因此,领导绩效有赖于领导者的因素、被领导者的因素、情境的因素交互作用。用公式表达为:领导=f(领导者,被领导者,情境)。

领导权变理论关注的是领导者与被领导者及环境之间的相互影响。正因为该理论认为领导行为的有效性并不单纯取决于领导者的个人行为,而主要取决于具体的环境(情境)和场合,故又称为“情境理论”。该理论认为,某一具体的领导方式并不是到处都适用的,领导行为若想有效就必须随着被领导者的特点和环境的变化而变化,而不能是一成不变的。这是因为任何领导者总是在一定的环境条件下,通过与被领导者的相互作用,去完成某个特定目标,因此,领导的有效行为就要随着自身条件、被领导者的情况和环境的变化而变化。这方面比较有代表性的理论主要有以下几个。

(一)菲德勒模型(随机应变的领导理论)

美国华盛顿大学教授、心理学家和管理专家菲德勒(F.E. Fiedler,1922— )从1951年起,经过15年的调查研究,提出了一个“有效的领导的权变模型”。他认为,任何领导形态均可能有效,其有效性完全取决于是否与所处的环境相适应。而个人的领导风格是一种内在倾向,属于个性的一部分,要改变它并非不可能,但至少也是长期而艰巨的过程。所以,领导者应首先摸清自己及下属的领导风格,并争取自己和委派下属到最适合各自风格的情境中去,以达到最佳的领导效能;要不就努力使自己适应具体的情境,即要改变自己的一贯风格。

1.测量领导风格的指标

为了测量一个领导人的领导风格,菲德勒设计了一种调查问卷,这种问卷要求领导人对“最不愿与之共事的同事”(the least preferred co-worker,LPC)进行打分,有关要求是:“同事”是指在工作经历中与之共事的人,可以是现在的同事,也可以是过去的同事,但不必说出来。LPC是针对在工作中最难与之交往而共同把任务完成的人。与这种最难共事的人也许在看球、闲谈等方面很合得来,只是在工作方面难以相处。测量表是一套由18对具有相反意思的形容词所组成的。每一对形容词形成一个8级评分标尺,除1与8各自代表两个极端外,中间还有6个过渡分数值。

按照LPC将领导者分为任务型和关系型两种。关系型领导对其最不喜欢的同事的评分很高,能够把人和工作区别开来,通过建立和维持良好的私人关系而获得满足。任务型领导对其最不喜欢的同事的评分很低。

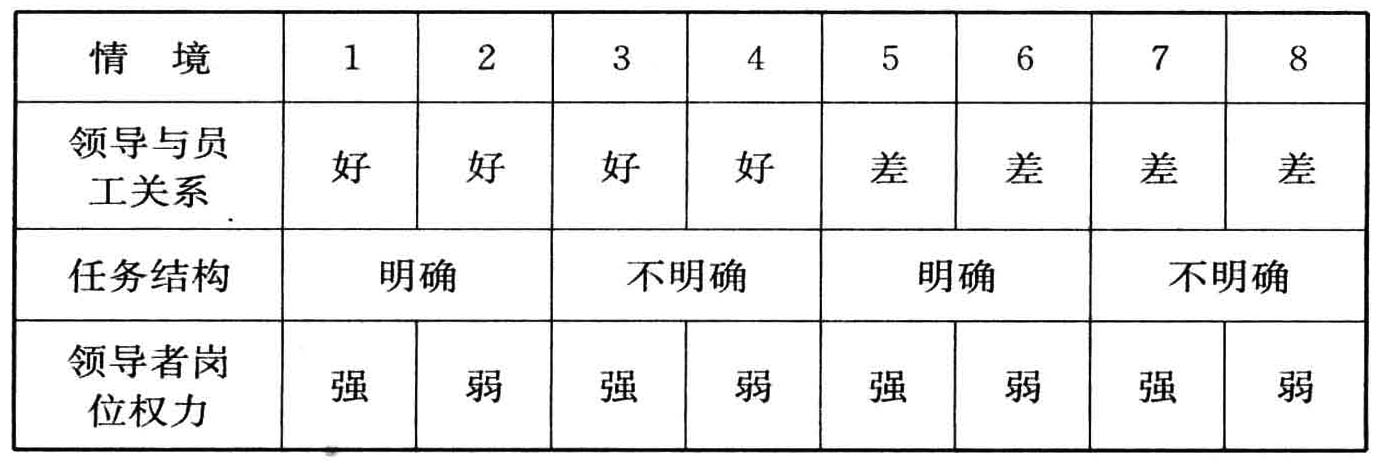

2.领导情境有效性的确定

(1)上下级关系。即一个组织中的成员对其领导者信任、喜爱或愿意追随的程度。以“好”或“差”来评价。

(2)任务的结构性。即对工作明确规定的程度,这是判断领导情境性质的次重要因素。若目标明确,职责分明,有现成程序和规则可依循以完成任务,即为结构性高。任务结构性的高低也有一种专门的问卷来测定。以“明确”或“不明确”来评价。

(3)职位权力。即不同于领导者个人的自然性影响的正式地位权力。这是确定领导情境性质最不重要的因素(相对于前面两个因素而言的),也设计有专门的问卷来测量其大小。以“强”或“弱”来评价。

三种情境因素组合成8种具体的领导情境(如表6-2所示)。其中上下级关系好、任务结构性高而职权又大的情境,属于最有利的领导情境;反之,上下级关系不好、任务结构性低而职权又小的情境,属于最不利的领导情境。

表6-2 菲德勒8种权变情境类型

3.领导风格与情境的匹配

不同的情境性质适合于不同的领导风格。在情境很有利(从情境1至3)或情境很不利(情境8)时,重任务的领导风格(LPC分低)较有效;在情境有利性中等(情境4至7)时,则重关系的领导风格(LPC分高)较有效。

菲德勒没有指出一个领导者应采用哪种理想的领导风格,而是指出在哪种情况下某种领导风格能起最好的效用。也就是说,需要因地制宜地来判断哪一种领导方式最有效,离开环境因素是无法判断的。

菲德勒主张设法使人们的领导风格与能导致最佳群体绩效的情境相匹配。

4.菲德勒权变领导理论的应用

根据菲德勒的权变领导理论,要提高领导效率,可以从决定领导效率的两个方面着手。

(1)改变领导风格。即改变领导者的个性和领导方式,改变LPC分。

(2)改变领导情境。具体而言包括:①改变领导者同下属的关系,如改变下属的组成,使下属在经历、文化水平、技术专长等方面同领导者更适应。②改变任务结构性的高低。如详细规定工作的内容或只作一般指示。③改变领导者的职权,如由更高级领导授予领导者更大的权力等。

菲德勒认为一个领导者的风格是恒定的。领导者所采取领导方式,应该与环境类型相适应,才能实现有效领导。

(二)途径—目标理论

途径—目标理论由加拿大多伦多大学教授伊凡斯于1968年提出,后由其同事罗伯特·豪斯(Robert House,1936— )教授等人补充和发展而成。途径—目标理论认为:为了有效地实施领导,领导者应通过正确的领导方式帮助下属明确工作目标,确定挑战性的目标,并清理各种妨碍下属实现目标的障碍,增加下属的工作动力(或使下属受到充分激励),以获得更好的工作成效。即领导者的职责就是为下属指明实现组织目标的有效途径。

罗伯特·豪斯教授的途径—目标理论把领导者的影响视为介于行为和目标之间的途径。领导者的主要职能就是为下属设置目标、清除障碍,帮助他们寻找实现目标的最佳途径。根据这一点,可把领导行为分为四类:指导型、支持型、参与型、成就型。

(1)指导型领导:领导者会提供下属关于工作要求的指示。

(2)支持型领导:领导者关心的是直属下属的需求。

(3)参与型领导:领导者以磋商、咨询、讨论的方式行动。

(4)成就导向型领导:领导者为他们的工作团队设定有挑战性的目标。

同一领导者可依情境的不同选择上述任何一种领导行为方式。情境因素主要包括下属与外部环境两类。

(1)下属的特性(素质):下属本身的能力、控制力、需要与动机等均会影响领导行为的选择。能力,指下属本身所具有完成工作的能力。控制力,指下属对于工作上发生的事故,其所能掌握控制的程度。需要与动机,下属追求的需要与其动机,均将影响领导行为的方式。

(2)外部环境的特性。具体包括:下属的工作任务;组织的正式权力系统;基层的工作集体。

途径—目标理论强调,只有被职工接受的领导方式才是恰当的领导方式。接受与否取决于领导方式能否使职工产生工作上的满足感,取决于职工对领导方式能否给自己带来即期的或长期的利益的认识和拥护程度。好的领导方式应当是激励性的。

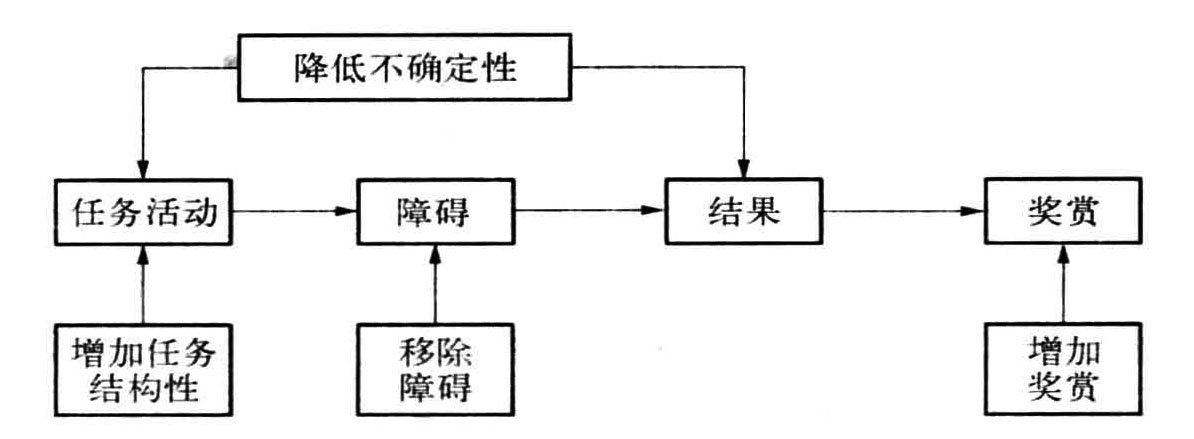

图6-4 领导者在途径—目标理论中的角色

领导影响下属实现目标的途径有:(1)承认并刺激下属对奖励的需求;(2)奖励达到目标的下属;(3)协助下属减少在实现目标过程中存在的障碍;(4)帮助下属明确目标和提高期望值;(5)增加下属获得个人满足感的机会。

豪斯的途径—目标理论所提出的领导行为较具弹性,依情境因素的不同而选择适当的行为,各种领导在不同情境下均应予以考虑,只是其运用程度有所不同。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。