(一)起源时期(公元前21世纪、夏朝之前)

礼仪起源于原始社会时期。可以说,有了人类的出现,就有了“礼”。在原始社会的旧石器时期就出现了早期礼仪的萌芽,人类进入新石器时期,不仅能制作精细的磨光石器,而且开始从事农耕和畜牧。为了适应当时的自然环境,人类不得不以群居的形式相互依存,人类面临着的内部关系必须妥善处理。这样的群居性“规定”,使得人与人之间既相互依赖又相互制约。在群居生活中,男女有别,老少有异,既是一种天然的人伦秩序,又是一种需要被所有成员共同认定、保证和维护这个大家庭向前发展的社会秩序。因此,人们逐步积累和自然约定出一系列“人伦秩序”,这就是最初的“礼”。

在其后数千年岁月里,原始礼仪渐具雏形。例如,在原始社会中晚期生活在北京周口店的山顶洞人,用穿孔的兽齿、石珠作为装饰品,挂在脖子上装扮自己;在去世的族人身旁撒放赤铁矿粉,举行原始宗教仪式,这是迄今为止在我国发现最早的葬仪。进入新石器时代后,在当今西安附近的半坡遗址中,发现了距今约五千年前的半坡村人的公共墓地。墓地中坑位排列有序,死者的身份也有所区别,有带殉葬品的仰身葬,还有无殉葬品的俯身葬等。此外,有关半坡遗址和姜寨遗址的资料显示,那个时代人们已经注意尊卑有序、男女有别。长辈坐上边,晚辈坐下边;男子坐左边,女子坐右边,他们用两根中柱把主室分为两个半边,左边中柱是男柱,右边中柱是女柱。可以说,至今所用的“男左女右”就是从那个时代留传下来的。男女成年时在各自的柱子前举行成人仪式。现在这种礼仪在我国纳西族中仍然传承着。

(二)礼仪形成及变革时期(公元前21世纪—公元前221年)

1.礼仪形成阶段

大约公元前21世纪至公元前771年,人类进入了青铜时代。由于金属工具的使用,农业、畜牧业、手工业生产跃上一个新台阶,在各自的部落中,生活财富除消费外有了剩余,并逐渐集中在少数人手里,因而出现了统治者,出现了阶级对立,原始社会由此解体。公元前15世纪,中国开始从原始社会末期向早期奴隶社会过渡,由于缺乏科学知识,人们不理解一些自然现象,神学活动开始升温。人们猜想,照耀着大地的太阳是神,风有风神,河有河神……因此,人们敬畏“天神”和祭祀“天神”。礼的繁体字“禮”,所表示的含义就是左边代表神,右边是向神进贡的祭物。因此,在公元前14世纪至公元前11世纪,活跃在殷墟的殷人,建造了中国第一个古都(现河南安阳的殷都)。而他们在婚礼习俗上的建树被其尊神、信鬼的狂热所掩盖。此时期出现了历史上对中国礼仪形成和发展颇有影响的《周礼》一书。《周礼》又名《周官》,相传作者为西周政治家周武王之弟周公旦。

图1-1 《周礼》

《周礼》(见图1-1)全面介绍了周朝制度,是中国流传至今的第一部礼仪专著,后经整理,成为我国古代唯一的一部详细叙述政治和经济制度的典籍,构建了一个理想社会的图景。《周礼》原有六篇,详细介绍六类官员的名称及其职权,现存五篇。第六篇用《考工记》作为弥补。六官分别以春、夏、秋、冬四季为代表,外加天与地。其中,天官主管官事、财货等;地官主管教育、市政等;春官主管五礼、乐舞等;夏官主管军旅、边防等;秋官主管刑法、外交等;冬官主管土木建筑等。春官主管的五礼即吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼,是周朝礼仪制度的重要组成部分。吉礼指祭祀的典礼;凶礼主要指丧葬礼仪;宾礼指诸侯对天子的朝觐及诸侯之间会盟等礼节;军礼主要包括阅兵、出师等仪式;嘉礼包括冠礼、婚礼、乡饮酒礼等。概括起来讲,《周礼》的内容应该包括礼义、礼仪或礼节、礼俗三个层面。

再细划分,礼义是抽象的礼的道德准则,礼仪或礼节是具体的礼乐制度,即“五礼”。细分之有所谓“经礼三百,曲礼三千”之说。真可谓“繁文缛礼”,大而至于政治、军事,小而至于衣冠、陈设,无不有仪。这些礼仪都是本着忠、孝、信、义等准则推衍而来,目的是为了“明贵贱,辨等列,顺少长”。礼俗即周人的社会风俗与道德习惯,它较礼节更细且繁,只是并无硬性规定。就主次而言,礼仪、礼节、礼俗是从属于礼义的,因为礼的根本目标是维护周王朝的统治,这才是其本质所在。由此可见,许多基本礼仪在商末周初已基本形成。可以想象,我们的祖先早就把礼仪归纳得如此系统和细致。

2.礼仪变革阶段

春秋战国时期是我国从奴隶社会向封建社会转型的时期,在此期间,先后涌现了孔子、孟子、荀子等思想巨人,从而进一步发展和革新了中国的礼仪理论。

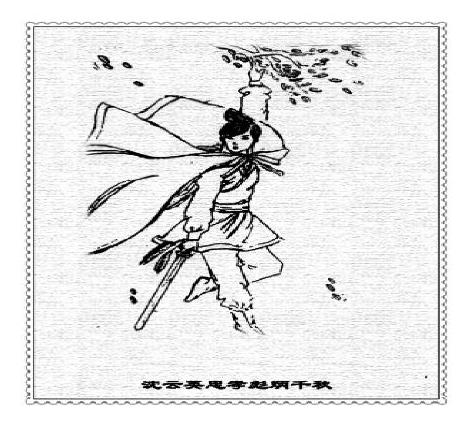

孔子(公元前551—公元前479年,见图1-2)是中国古代大思想家、大教育家,他首开私人讲学之风,打破了社会上贵族垄断教育的局面,这在中国教育史上是前无古人的。他编订的《仪礼》一书,详细记录了战国以前贵族人生活的各种礼节仪式,是中国古代最早、最重要的礼仪著作。孔子认为,“不学礼,无以立。”(《论语·季氏篇》)“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《论语·雍也》)他要求人们用道德规范来约束自己的言行,要做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”(《论语·颜渊》)他倡导的“仁者爱人”,就是强调人与人之间要有同情心,要互相关心,要彼此尊重。总之,孔子较系统地阐述了礼及礼仪的本质、功能,把礼仪理论提高到了一个新的高度。

图1-2 孔子

【课外阅读】

图1-3 《仪礼》

《仪礼》

《仪礼》(见图1-3)共十七篇,即士冠礼、士昏礼、士相见礼、乡饮酒礼、乡射礼、燕礼、大射礼、聘礼、公食大夫礼、觐礼、丧服礼、士丧礼、既夕礼、士虞礼、特牲馈食礼、少牢馈食礼、有司彻。各篇所包含的礼仪内容,属于冠、昏、乡、射、朝、聘、丧、祭八类,其中冠、昏、丧、祭是人生经历的礼节;乡、射、朝、聘是贵族间社交或进行国事活动的仪式。比如冠礼,就是由远古氏族制时期的成丁礼变化而来的。杨宽在《冠礼新探》中说:“成丁礼也叫入社式,是氏族公社中男女青年进入成年阶段必经的仪式。按照当时的习惯,男女青年随着成熟期的到来,需要在连续几年内,受到一定程序的训练,使其具有必要的知识技能和坚强的毅力,具备充当正式成员的条件。如果训练被认为合格,成年后便可参与成丁礼,成为正式成员,得到成员应有的氏族权利,如参加氏族会议、选举和罢免酋长等;还必须履行成员应尽的义务,如参加主要的劳动生产和保卫本部落的战斗等。”到了奴隶制社会,冠礼成为贵族在本族中举行的“成丁礼”。贵族袭用了传统的形式,而赋予了新的内容,举行这种冠礼的目的是:巩固贵族组织,加强宗法制度,从而有利于对人民的统治。成员们的权利和义务也都以此为中心。这和氏族公社成丁礼有着本质的不同。而实行这些礼仪的主体,则不仅有士阶层,还包括卿大夫、诸侯直到天子。可见,《仪礼》一书既保留了西周礼制的痕迹,也基本上反映了春秋时代的礼乐制度,记录了战国以前贵族人生活的各种礼节仪式,可谓是战国以前贵族人生活的一面镜子。

《仪礼》一书形诸文字是在东周时期,是儒家传习最早的一部书。而其中所记录的礼仪活动,在成书以前早就有了。这些繁缛的登降之礼、趋详之节,不是孔子凭空编造的,而是他采辑周鲁各国即将失传的礼仪而加以整理记录的。宋代学者朱熹说:“《仪礼》不是古人预作一书如此,初间只是以义起,渐渐相袭行得好,只管巧,至于情文极细密周致处,圣人见此意思好,故录以成书。”这话是相当精辟圆通的。朱熹这段话的中心意思是:《仪礼》中记载的礼仪的具体细节,早在成书以前就有了,经过长期行用,逐渐充实完善而定型,后来才整理成书。也就是说,《仪礼》一书所反映的礼节形式,不仅有东周时代周鲁各国的,也含有更早一些时候的。因为礼仪也好,礼俗也罢,都有很大的因袭性。比如跪拜礼节,它起源于原始社会,盛行于奴隶社会、封建社会,而它并没有随封建社会的结束而绝迹。

孟子(约公元前372—公元前289年,见图1-4)是战国时期儒家主要代表人物。在政治思想上,孟子把孔子的“仁学”思想加以发展,提出了“王道”“仁政”的学说和民贵君轻学说,主张“以德服人”。在道德修养方面,他主张“舍生而取义”(《孟子·告于上》),讲究“修身”和培养“浩然之气”等。

荀子(约公元前298—公元前238年,见图1-5)是战国末期的大思想家。他主张“隆礼”“重法”,提倡礼法并重。他说:“礼者,贵贱有等,长幼有差,贫富轻重皆有称者也。”(《荀子·富国》)。荀子指出:“礼之于正国家也,如权衡之于轻重也,如绳墨之于曲直也。故人无礼不生,事无礼不成,国无礼不宁。”(《荀子·大略》)。荀子首先提出不仅要有礼治,还要有法治,只有尊祟礼,同时法制完备,国家才能安宁。荀子重视客观环境对人性的影响,倡导学而至善。

图1-4 孟子

图1-5 荀子

(三)封建礼仪的形成强化和衰落时期(公元前221年—1911年)

这一时期(从秦、汉到清末),是以儒学为基础的封建礼仪的形成、强化和衰落时期。

西汉初期,叔孙通协助汉高帝刘邦制定了朝礼之仪,突出发展了礼的仪式和礼节。而西汉著名的思想家董仲舒(公元前179—公元前104年)把封建专制制度的理论系统化,提出“唯天子受命于天,天下受命于天子”的“天人感应”之说(《汉书·董仲舒传》)。他把儒家礼仪具体概况为“三纲五常”。“三纲”即“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。”“五常”即仁、义、礼、智、信。汉武帝刘彻采纳董仲舒“罢百家,独尊儒术”的建议,使儒家礼教成为定制。董仲舒建议方教化,正万民。所以,他主张在同都建立太学,在县邑设立县学、乡学,用“仁”来教育人民,用“义”来感化人民,用“礼”来节制人民。在这里,董仲舒把“礼”作为节制人民行为的规范。

董仲舒和先秦儒家一样,用“广”和“义”作为礼仪道德的善恶标准,但他对“仁义”做了改造,提出“正其谊(义)不谋共利,明其道不计其功”的主张。这里的“义”和“道”都是指封建统治阶级的整体利益。所以,能够“正其义”,则“虽贫能自安”,如果不能“正其义”,则“虽富莫能自安”。也就是要求人们放弃个人“功和利”,服从地主阶级的整体“道”和“义”。董仲舒认为这才是礼仪和道德的最高标准。

《礼记》是西汉武、宣时代礼学家戴圣编撰的,共四十九篇。《礼记》是对礼学阐述最为精彩完备的名著。它包含了从孔子到孟子、荀子各家各派的礼仪论著,这些礼仪论著大多数写就于春秋战国时代,并记录了大量孔子言论或其弟子对孔子思想真谛的发挥,内容相当丰富。其中,包含有古代礼制和当时社会生活情景的内容,增添了《仪礼》中缺失的逸礼,如奔丧、投壶礼等也有专篇阐释。《礼记》尤其重视丧祭,因为丧、祭二礼,集中反映了当时的社会结构、各项制度和观念形态。如记录丧制、丧事、丧服的有《曾子问》《丧服小记》《杂记》《丧大记》《奔丧》《问丧》《服问》《间传》《三年问》《丧服四制》等;论述祭祀的有《祭法》《祭义》《祭统》等。这些篇章既注意阐释礼之数,对《仪礼》部分内容加以详细的补充说明,更诠释了“礼之义”,对诸礼的精神实质和用礼之目的加以阐述,为我们了解儒家的礼学思想提供了更多依据。

上至治国方略,下至家庭准则,在《礼记》中都有专门的篇章论述。例如,有记载古代封国、爵禄、职官、巡守、刑罚、养老、学校等制度的《王制》;有讲述古代风俗的《曲礼》;有谈论古代饮食居住进化概况的《礼运》;有论述师生关系的《学记》;还有教导人们道德修养的途径和方法,即“修身、齐家、治国、平天下”的《大学》等,内容极为丰富,包括社会观、人生哲学、政治理想、礼治思想、心理教育、音乐、天文、考据等。其中,许多篇章体现出宗法制度的原则和精神,堪称集上古礼仪之大成,是上承奴隶社会、下启封建社会的礼仪汇集,也是封建时代礼仪的主要源泉。

到了宋代,出现了以儒家思想为基础,兼容道学、佛学思想的理学,程颐兄弟和朱熹是主要代表。宋代礼仪发展的另一个特点是家庭礼仪研究硕果累累。在大量家庭礼仪著作中,以撰《资治通鉴》而名垂青史的北宋史学家司马光(1019—1086年)的《涑水家仪》和以《四书集注》名扬天下的南宋理学家朱熹(1130—1200年)的《朱子家礼》最为著名。(https://www.xing528.com)

明代时,交友之礼更加完善,而忠、孝、节、义等礼仪日趋繁多。满族入关后,逐渐接受了汉族的礼制,并且使其复杂化,导致一些礼仪显得虚浮、烦琐。例如,清代的品官相见礼,当品级低者向品级高者行拜礼时,轻则一跪三叩,重则三跪九叩(《大清会典》)。清代后期,清王朝政权腐败,民不聊生。古代礼仪盛极而衰。而伴随着西学东渐,一些西方礼仪传入中国,北洋新军时期的陆军便采用西方军队的举手礼等,代替不合时宜的打千礼等。

【时空穿越】

中国古典孝道四则

1.忠孝双全(图1-6)

图1-6 忠孝双全沈云英

明朝湖南道川守将沈至绪,有一个独生女儿,名叫沈云英。自小聪明好学,跟父亲学得一身好武艺。其父率兵迎敌死在战场上。当时,沈云英才十七岁,她登上高处大声呼曰:“我虽然是一个小女子,为完成父亲守城的遗志,我要决一死战。希望全体军民保卫家乡。”大家深受感动,发誓要夺回失地。经拼杀,很快解除了包围,取得了胜利。沈云英找到父亲的尸体,大声痛哭,全体军民都穿上孝服,参加了葬礼。朝廷下令追封沈至绪为副总兵,并任命沈云英为游击将军,继续守卫道州府。后来人们为她建了一座忠孝双全的纪念祠。有诗颂曰:异军攻城围义兵,娥眉汗马解围城;父仇围难两湔雪,千古流芳忠孝名。

2.望云思亲(图1-7)

唐朝有一位叫狄仁杰的人,从小家庭贫困,勤奋好学,后来做了丞相。他为官清廉,秉政以仁,朝野上下都很尊敬他。他的一个同僚,奉诏出使边疆之际,母亲得了重病,如果这样离去,无法在身边侍候,心中非常悲痛。狄仁杰知道他的痛苦心情之后,特地奏请皇上代其出使。有一天狄仁杰出外巡视,途经太行山,他登上山顶向下看着云,对他的随从说:“我的亲人就住在白云底下。”徘徊了很久,也没有离去,禁不住流出了思亲之泪。有诗颂曰:朝夕思亲伤志神,登山望母泪流频;身居相国犹怀孝,不愧奉臣不愧民。

3.上书救父(图1-8)

汉文帝时,有一位叫淳于意的人,拜齐国著名医师杨庆为师,学得一手高超的医术,曾经做过齐国的仓令。老师去世以后,他弃官行医。因为个性刚直,行医的时候,得罪了一位有权势的人,导致后来自己遭受陷害,被押往京城治罪。他的女儿名叫缇萦,虽然是一位弱小女子,然而不辞劳苦,长途跋涉一同前往长安向皇帝诉冤。她陈述了肉刑的害处,并说明了父亲做官时清廉爱民,行医时施仁济世,现在确实是遭人诬害。她表示愿意替父受刑。汉文帝被缇萦的孝心深深感动,赦免了她的父亲,并且下诏书废除了肉刑。有诗颂曰:随父赴京历苦辛,上书意切动机定;诏书特赦成其孝,又废肉刑惠后人。

图1-7 望云思亲

图1-8 上书救父

4.彩衣养亲(见图1-9)

图1-9 彩衣(行乞)养亲

唐朝有个姓杨的人,家贫如洗,但十分孝道,靠行乞赡养其父母。故人们叫他杨乞。他所讨食物,都带回家中献给双亲。父母没有尝过,他虽然饥饿也不肯先尝。如有酒时,就跪下捧给父母,等父母接过杯子他即起来唱歌跳舞,就像小孩子一样,使父母快乐。有人怜悯他穷困,劝他给人家打工,用所得收入养亲。杨乞答道:“父母年迈,若为人家打工,离家太远,就不能及时奉侍他们。”听的人感到他真是个孝子。后来父母去世了,他又乞讨棺木安葬。每逢初一、十五,就拿着食物去墓前哭祭。有诗赞曰:乞酒奉亲尽礼仪,高歌跳舞学娇姿;娱亲精彩引欢笑,满室春风不断吹。

(四)现代礼仪时期(1911年至今)

这一时期,大约从民国初期到现在,是中国现代礼仪的形成时期。这一时期经历了两个阶段。

半封建半殖民地社会阶段。1911年年末,清王朝解体,孙中山先生(1866—1925年)于1912年1月1日在南京出任中华民国临时大总统。孙中山先生和战友们破旧立新,用民权代替君权,用自由平等取代宗法等级制;普及教育,废除祭孔读经:改易陋俗,剪辫子、禁缠足等,从而正式拉开现代礼仪的帷幕。对上层人士的服装进行了变革,随即盛行了很久的中山装出炉。民国期间,由西方传入中国的握手礼开始流行于上层社会,并逐渐普及到民间。20世纪三四十年代,中国共产党领导的地区,重视文化教育事业及移风易俗,进而谱写了现代礼仪的新篇章。

新中国成立后至今。新型人际关系随着社会主义制度的建立而确立,标志着中国的礼学和礼仪进入一个崭新的历史时期。这一时期,礼仪的发展大致可以分为三个阶段:

1.礼仪革新阶段(1949—1966年)

这一时期是中国当代礼仪发展史上的革新阶段。《中华人民共和国婚姻法》的诞生,标志着党和国家对人权的重视。该法不仅摒弃了昔日束缚人们的“神权天命”“愚忠愚孝”的思想,更重要的是打破了严重束缚妇女的“三从四德”等封建礼教,确立了男女平等的新型社会关系和同志式的合作互助关系,而尊老爱幼、讲究信义、以诚待人、先人后己、礼尚往来等中国传统礼仪中的精华,则得到继承和发扬。从小学到中学,红领巾教育、社会主义好教育广泛开展。

2.礼仪衰退阶段(1966—1976年)

此阶段是“文化大革命”十年,国家各行各业遭受了难以弥补的严重损失,“国民经济衰退到了崩溃的边缘。”包括仁孝谦恭、诚实守信等在内的传统美德受到了巨大的冲击,许多优良的传统礼仪更被当作“封、资、修”的行为和思想横加批判。

3.礼仪复兴阶段(1978年至今)

1978年党的十一届三中全会以来,改革开放的春风吹遍了祖国大地,中国的礼仪建设进入新的全面复兴时期。从推行文明礼貌用语到积极树立行业新风,制定市民文明公约,各行各业的礼仪规范纷纷出台。礼仪专业教育进入学校,行业的岗位礼仪培训日趋红火,讲文明、重礼貌蔚然成风。《公共关系报》《现代交际》等一批涉及礼仪的报刊应运而出,《中国应用礼仪大全》《称谓大辞典》《外国习俗与礼仪》等介绍、研究礼仪的图书、辞典、教材不断问世。华夏大地上再度兴起礼仪文化热,具有优良文化传统的中华民族又掀起了精神文明建设的新高潮。

【百姓趣事】

迟来的祝福

张琦在国外一家大公司任秘书一职,老板是一个事情特别多的人,所以她每天都很忙。这天,公司召开新闻发布会,张琦忙到晚上才回到宿舍,一下子想到今天是妈妈的生日,可她却忘了打电话,此时已是深夜12点了。她想,现在打电话一定会打扰妈妈休息,可今天又是妈妈的生日,怎么办?第二天清晨,她给妈妈发了一条短信“二老安康记心上,只因工作特别忙;夜电恐惊双亲梦,故迟祝福请原谅。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。