不过在莫霍利-纳吉施展他“多样集中”之术的地方,我们仍旧能够看到和《国际建筑》的装帧设计者相近的偏移,同样是刻意为之,但更加微妙。这些偏移当然受到机械印刷出版的技术逻辑影响,但关键的原因还是来自莫霍利-纳吉根深蒂固的抽象化取向。我们知道,对他而言,抽象绝不是对现实的逃避,而是进入现实的方式。各类基本的视觉元素必须从具体物象中被解放出来,必须拥有同等的进入社会现实的“生产性”,以便为建造未来世界的总体视觉环境做好准备。

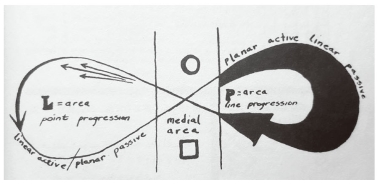

可“老”大师们不都这么想,尤其是保罗·克利和奥斯卡·施莱默。在包豪斯内部,他俩与日益占据支配地位的抽象化趋势始终若即若离。从批判的角度来看,这对包豪斯第二阶段的总体化进程施加了有益的离心力。从建设的角度看,他们和另几位包豪斯大师以高度的灵活性确保了包豪斯在重大转折时期不至于分崩离析。比如,作为十分擅长图解的艺术家,克利的“线条”从没有走向绝对抽象,它们总是借由生活世界的实际经验获得表达力,并且坚持扎根在经验之中。单这一点,就巧妙地弥合了伊顿神秘化的形式分析与莫霍利理性化的抽象构成之间的裂隙。

可是有意思的是,《教学草图集》的出版一上来就在书封处偏离了克利的主张。它的封面单从现代装帧设计的角度来看,堪称典范,此前还未有任何出版物的封面以如此少的要素获得如此强烈的表现力和感染力:黑底上一个鲜明的白箭头。鲜明的图案加诸鲜明的指向。可问题在于,克利的所有图画都没有表露过他希望获得如此一目了然的效果。细心的读者将会从克利教学草图集的内容中看到这一点。克利确实画了许许多多箭头,但是他始终让它们携带经验世界的特质,仿佛自然生态中不断生发的意向、张力和运动,带有自行逆转的潜能。图57

图57|图解积极、中性和消极三者之间的动态关系 克利,1922—1923

克利个人的文字表述也同样留有余地,较少带有康定斯基那种强烈的精神性,或者莫霍利-纳吉那种热忱的训导意味。他喜欢打比方,仿佛那是“一条线去散步”的过程中自然会遇到的事情。莫霍利-纳吉对此类神秘的非理性做派相当不以为然,事实上自打加入包豪斯团队,他就在不遗余力地排除这些神神叨叨的东西。现在,他却有责任把克利这些教学草图集变成一本书。

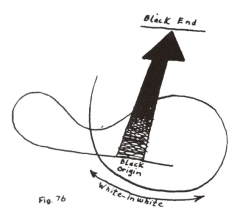

所以可以说,在《教学草图集》这个极简的封面上,发生了一种箭头对另一种箭头的替代。首先,就图形特质而言,机械替代了手工。克利的箭头都明显出于手绘,从一种可感的情境中生发出来,这些表示力之向量的箭头,往往呈现出复杂的相互制衡的关系。在克利看来,箭头源自一种处在地球和世界关系中的人的思考:“如何扩张我的范围?跨越这条河?这片湖?翻过那座山?”[44]简言之,它处于人之希望和人之局限那具有悲剧色彩的双重性中,也处在人工和自然的张力中。莫霍利-纳吉却在《教学草图集》的封面上让一个机械绘制的箭头无可置辩地悬浮在绝对的黑暗中,切断这个符号与有机自然的关联,让它仿佛机器之抽象力量本身的一次宣告。

在色彩明暗上也发生了类似的翻转:就好像一场白色对黑色的胜利,或者说,明对暗的胜利。克利曾经专门对黑色箭头的形成做出说明:当现实的白色从替代性的未来的黑色中接收到强烈的能量时,箭头就产生了。他觉得事情不能倒过来,不能从黑色基底中产生白箭头,因为这和现实经验紧密相关,“这给定的白色随处可见,令人厌倦”。[45]图58现在,莫霍利-纳吉的箭头偏偏以克利所否定的那种方式出现,黑底中的白箭头,就像一个向克利发起论辩的信号。图59显而易见的是,这个绝对抽象的封面图形力图排除对现实的任何意指作用,但是考虑到莫霍利-纳吉对人工光的固恋,这个图形同时把自己展现为克利意图的反面镜像:让现实的黑暗从替代性的未来的白光中接受能量。

图58|图解黑色箭头如何形成 克利,1922—1923

图59|《教学草图集》封面

还有一重反转,体现在这张封面的动势上:单向度替代了可逆性。克利手稿一再表明,他真正关心的是动能如何在要素之间、要素与环境之间运行和转化。克利通过手稿描绘运动的自然有机结构,消极与积极的相互逆转,乃至最终在箭头消失处,运动进入无限。他甚至最后写道:“达至无限运动,运动的实际方向就无关紧要了,我第一次取消了箭头。……宿命式的悲怆化为气质,将能量与反能量同时包含在自身之中。”[46]。读者完全可以把这些手稿看作一幅反思现代性体验的思想素描。然而在莫霍利-纳吉的封面中,已经完全没有可逆的意味,没有运转的无向与无限,只有一个典型的指明方向的现代主义符号,一种对克利手稿的去除语境化处理。

克利《教学草图集》的封面折射出莫霍利风格硬朗、立场坚定的气质,他所负责装帧设计的13册书中,绝大部分都具有这种气质。对于那些曾经深刻影响过他的艺术家的著作,诸如蒙德里安的《新构型》(丛书第5册)、范杜斯堡的《新构型性艺术的原则》(丛书第6册)和马列维奇的《非物象的世界》(丛书第11册),莫霍利-纳吉展现出强大的视觉整合能力。他甚至成功地在装帧设计中保留了丛书编者与各位原作者进行微妙对话的痕迹。只有一本书例外:丛书第4册《包豪斯舞台》。在这部书中,莫霍利-纳吉的整合行为遭遇了明显的挫折。

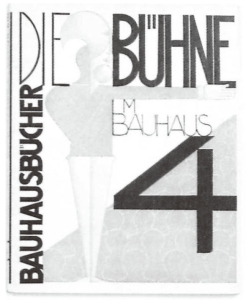

《包豪斯舞台》是一部主要由施莱默和莫霍利-纳吉的文章组成的文集,读者从中能够看到那时期先锋派舞台创作的两种相当不同的实践取向[47]。舞台理念上无法调和的紧张关系非常有趣地显现在《包豪斯舞台》的书封设计上:一个彻底失败的设计。头两篇文章基本写于1924年,那时候施莱默刚刚开始主持舞台工坊,他坚持把人之变形的整个历史置于舞台核心,对他而言,舞台的重点是人的身体与人工环境之间旷日持久的杂交过程,以及个体主体从他必然招致的变异中开创表达方式的实验。

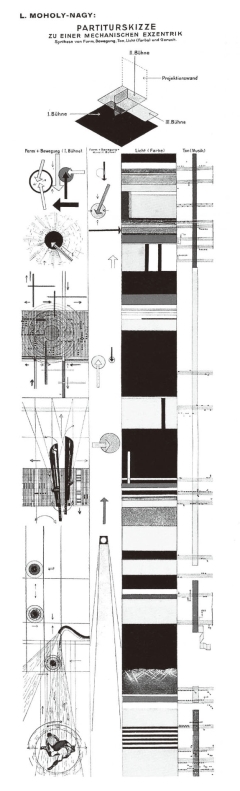

莫霍利-纳吉看重的则是相当不同的东西,他要通过舞台的高度机械化运作展现超级工业化社会的乌托邦想象。在这幅图景中,人的身体大可排除在舞台之外,取而代之以“机械怪物”,它能够把舞台转型为最纯粹的形式构成的场所。[48]图60莫霍利-纳吉热情洋溢地推进技术化的机械舞台,施莱默却在自己所能控制的范围里逐步把包豪斯舞台带向一种隐含着社会张力的姿态剧场。所幸,在格罗皮乌斯的支持下,施莱默自1923年接任罗塔·施赖尔之后就始终主导着包豪斯舞台实验的方向,直到1929年离开。

图60|“机械怪物”,《包豪斯舞台》 莫霍利-纳吉,1925“剧场、马戏团、杂耍”插图

很可能由于施莱默的一再坚持,同时得到格罗皮乌斯的首肯[49],人的形象唯一一次出现在莫霍利-纳吉设计的封面上。人们很容易从那个被控制在灰色背景中的人物形象,辨认出施莱默绘画和舞台创作的母题。这对于一直坚持从绘画中摒弃具象事物(尤其是人形)的莫霍利-纳吉来说,大概不会乐见其成。在此书最终的封面上,图61文字和数字信息以不可思议的琐碎而又夸张的方式屈就于背景图形。想象一下,莫霍利-纳吉这样一位以精炼简洁著称的设计者,把五种互不协调的字体拼凑在封面的方寸之地,既冗余,又滑稽,活像在赌气[50]。

图61|《包豪斯舞台》封面

一旦意识到包豪斯作为一个复杂力场的内在冲突,就会发现从典型的现代主义视角去看待丛书的“集中”和“多样”难免有些单薄。不过无论如何,对抗性的力量没有让这个团队分崩离析,同一化的力量也没有将包豪斯内在的对抗尽数整编,它仅仅隐藏了它们。如果一位专业读者习惯性地在内容与内容、内容与形式、正文与封面、语言与图像之间连上等号,或者反过来,像业余读者那样不做连接,他都很有可能漏掉潜伏在丛书中的深有意味的部分——张力和较量,一个美学政治的现场。

我们能够看到那些通过共同反对的东西而集结起来的各种取向,如何经过转化和偏移,融汇到这样一系列印刷物的表面,进而卷入朗西埃用“重构感性分配”这一说法所指称的那种共同事业。我们也能看到莫霍利-纳吉如何不仅通过自己的专著,更通过总体化的编辑工作,尝试与每一位原作者展开对话,乃至博弈。对于这位本身也是杰出艺术家的年轻编者来说,这种尝试说得通,却不是总能行之得当。不得当的后果之一就是,把这个美学政治的复杂现场,在表面上几乎整合成一个鲍德里亚所批判的“符号政治经济学”的诞生标志。

不难理解,对于希格弗莱德·吉迪恩[Siegfried Giedion]、班纳姆这些特别关注现代性空间的历史学家们,正是莫霍利-纳吉对“非艺术的视觉经验”的显著控制,真正为包豪斯超越所有前辈铺平了道路[51]。尤其在丛书最后的第十四册《从材料到建筑》中,不论是日常生活的图像资源,还是材料的表面,不论是光学媒介,还是空间形态,纷纷借助元素主义的方法无差别地汇聚到媒介的表面。现代媒介所支持的知识组织形态、经验组织形态与艺术观念形态大概还从未获得过如此极端的一致性。把它作为集体宣言,让它来代表一种清晰的抹去内在冲突和矛盾的现代主义运动理念,在当时一定是件令许多人振奋的事情。

现代艺术曾经捍卫的不可再现的逻辑,在面对现实生活的时候开始反转为视觉平面的抽象形式、物品的抽象形式与生命形式之间的等价关系。批判的美学,经由技术美学走向了玄学。结果也基本如朗西埃所言:当不可再现性本身稳定地指涉了一种对美学体制的僭越时,它在流通领域的扩张反过来实现并巩固了一个更大范围的象征秩序,以至于最终将整个艺术体制都放置在“神圣恐怖的符号”之中[52]。

但是另一种能量实际上也在包豪斯遗产中存蓄下来。它不是在对所谓“非艺术的视觉经验”的控制中,而是在对“非视觉的艺术经验”的深刻把握中。它以两种方式穿透符号政治经济学的同一化逻辑:在建造领域,也在表达领域。

携带社会变革意识的“建造”[BAU]理念最大限度地维持了建造者们内在的矛盾张力。这种方式突出体现在包豪斯自身的运转中,具体而言,体现在对包豪斯理念与教学组织、理论实践与作坊实践、包豪斯出版与展示等一系列构想中。它通过一个大计划的架构“成功地将多样且矛盾的各种现代创造活动的进路协调起来”,在它之前还鲜有先例[53]。

在表达领域,通过从经验现实的“内容”材料中提炼“形式”,(阿多诺意义上的)艺术辩证法在美学实践和经验现实之间建立起持续的否定关系。这种辩证过程,尤其体现在克利和施莱默的创作实践中。作为包豪斯的重要成员,这两位大概都算是现代主义艺术运动漩涡中心比较异类的存在,他们深谙抽象艺术理论,却不约而同地在创作中保持了最低限度的再现性。换言之,他们始终没有放弃在创作内容上与外部经验现实保持最起码的联系。这在当时的先锋派艺术生态中可算不上进步。然而正是这种在形式领域维持的中介状态,强化了艺术生产的双重性:一方面,作为自律的实体;另一方面又是阿多诺借涂尔干学派指出的“社会事实”。就此而言,克利的《新天使》能够使本雅明感到震惊,不会是偶然,施莱默创作的怪诞形象,通过各种变体被当代艺术创作一再援引,也不会是偶然。阿多诺在论及艺术与社会的关系时,肯定了这种中介状态的重大意义:“现实中尚未解决的对抗性,经常变身为内在的艺术形式问题重现于艺术之中”,恰恰在这样的契机,而不是在刻意充满客观法则或社会内容的东西中,艺术与社会构成了真正的批判关系[54]。读者在包豪斯丛书中有可能多次逢遇这样的契机,不是在那些抹平矛盾冲突的缝合处,而是在形式难题和社会难题若即若离的间隙中。

【注释】

[1]这种处理显然构成对施莱默舞台观念的挑衅。施莱默在1930年5月14日寄给妻子图特的明信片上表达了不满:“我选择逃避展览,因为它让我生气。”而 当天他正在巴黎“德意志制造联盟展”现场指导安装三个“三元芭蕾”形象。

[2]László Moholy-Nagy.Vision in Motion.Chicago:Paul Theobald and Company,1947:223.

[3]莫霍利-纳吉在1924年7月1日致Kunstblatt杂志编辑保罗·韦斯特海姆[Paul Westheim]的信中,针对曾经一起写下宣言《动力的构成主义体系》的凯梅尼指控他“剽窃并且在虚假的创作借口下的自抬身价”,做出回应,信的最后他这样说:“在我刚刚成为艺术家的时候,我和一些战友就因为MA杂志的一篇文章对这些流行标签(至上主义者、构成主义者)充满警惕。分类产生于偶然,通过新闻俏皮话或是布尔乔亚式的谩骂。艺术发展的生命力改变了术语的意义,却没有给艺术家机会去抗议这种虚假身份。……我在包豪斯的工作涉及将我的当代性观念转换为形式和语言。如此巨大的任务,使我无暇担心外界对它的阐释。不管我的油画和雕塑质量如何,我都很满意我如今被赋予的特权——对任何人都是罕见的——将革命转化为物质现实。与这一任务相比,凯梅尼那些细枝末节和其他人关于优先权的争议都无足轻重。从今开始,几年后,品质的挑选原则将取决于我们的努力,没有任何流行标语或是个人怨怼会影响这种选择。”参见Sibyl moholy-nagy,Moholy-Nagy.Experiment in Totality.Harper& Brothers,1950:43-44.

[4]与一般对包豪斯简化的分段不同,事实上第一阶段一些根本性的教学结构和理念并没有在1923年立刻发生改变,即便在“艺术与技术,新统一”这样的口号下和明确面向工业生产的目标下,某些创办初期的观念仍然渗透在格罗皮乌斯纲领性的论述《魏玛国立包豪斯的理念与组织》中,比如对精神之重要性的强调、对形式法则的重视,重申手工艺在敏感的精神和机器生产之间的调节作用等。参见Reyner Banham.Theory and Design in the First Machine Age.New York:Praeger Publishers Inc.(Second edition),1967:281-283.

[5]包豪斯学生科尔茨·库尔[Kirtz Kuhr]谈到他如何接受莫霍利-纳吉初步课程时,描述了一种典型的经历:起初学生们并不相信这些材料游戏有任何实质意义,他们经过不同材料(对应不同工坊,如木料、金属、玻璃或织布)之间的对比研究,以及在此基础上的平衡练习,尤其是静力学、动力学和稳定问题的引入,渐渐发现自己视觉之外的其他感知受到磨炼,在最后的训练中,学生们获得了去发明和制作生活世界中的物品的意识与激情。参见Frank Whitford.The Bauhaus:Masters and Students by themselves.London:Conran Octopus,1992:129-130,以及Jeannine Fiedler(ed.),Bauhaus,h.f.ullmann publishing GmbH,2013,P.370-373

[6]Frank Whitford.The Bauhaus:Masters and Students by themselves.London:Conran Octopus,1992:167.

[7]伊顿1922年曾经在一则包豪斯“学徒”与“大师”作品展的图录前言中写下类似的话:“这一课程是为了释放学生的创造力,是为了让他们理解自然材料,为了让他们熟悉视觉艺术中创造性行为的基本原则。每位新学员来的时候都有许多固有的思想和信息,在他们获取真正属于自己的理解和知识之前,他们必须放弃这些成见。比如说,如果他准备用木材施工,他就必须对木材有‘感知’,他必须了解木材和其他材料的关系……是它们的结合和组合使它们的关系完全显现出来。”参见雷纳·班纳姆.第一机械时代的理论与设计[M].袁熙旸,顾华明,译.南京:江苏美术出版社,2009:356.

[8]Frank Whitford.The Bauhaus:Masters and Students by themselves.London:Conran Octopus,1992:168.

[9]Jean Baudrillard.Charles Levin(translator).For a Critique of the Political Economy of the Sign.Telos Press,1972:188-189.

[10]关于素描和设计之间关系的最具启发的论述来自法国思想家南希的《素描的快感》一书。见Jean-Luc Nancy.Philip Armstrong(translator).The Pleasure in Drawing.New York:Fordham University Press,2009:1-13.

[11]Reyner Banham.Theory and Design in the First Machine Age.New York:Praeger Publishers Inc.(Second edition),1967:281.

[12]在鲍德里亚所指认的消费社会或者德波批判的景观社会中,社会风尚虽然与现代主义盛期相反,结构关系却是类似的:形式与功能之间非透明的不确定性关系取代了能指和所指之间的透明关系,或者说,漂浮的能指以其不确定性维护一种新的美学准则,流通技术取代生产技术占据奠基性的位置。

[13]参见曼弗雷多·塔夫里,弗朗切斯科·达尔科,《现代建筑》,134页。(https://www.xing528.com)

[14]关于莫霍利-纳吉最重要的一部传记出自他的遗孀,此书副标题恰当地概括了莫霍利-纳吉的观念模型:总体性中的实验(Experiment in Totality)。参见Sibyl moholy-nagy,Moholy-Nagy.Experiment in Totality.Harper & Brothers,1950.

[15]卡林内斯库在谈到政治先锋派与艺术先锋派的关联时,着重指出“普遍和谐”的思想线索:微妙的联系存在于新柏拉图主义的普遍统一信念、傅立叶在色彩、声音、线条和情感之间寻求的“普遍类似”、波德莱尔所说的“交感”和后来的先锋派艺术家在声音与色彩之间推进的各种相似性实验之间。参见马泰·卡林内斯库.现代性的五副面孔:现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义[M].顾爱彬,李瑞华,译.北京:商务印书馆,2003:108-120.

[16]阿多诺1938年批评“现代音乐拜物教”时指出,在流行音乐中,那些曾经对抗物质主义异化的反叛性的创作冲动已经踩到了最小限度抵抗的底线,在此之间,成功的美学总体性是用来反对有缺陷的社会总体性的,而如今,这种批判被悬置了。在笃信技术理性的现代主义者和更辩证地面对新生产条件的现代主义者之间,我们也可以看到这种反差。参见阿多诺.论音乐的拜物教性质和听觉的退化[M].夏凡,译,(未出版稿)

[17]László Moholy-Nagy.Janet Seligman(translator).Painting,Photography,Film.London:Lund Humphries,1969:32.

[18]1944年,莫霍利-纳吉在自传长文《一个艺术家的抽象过程》中提到这个事件,时间和起因与他1924年2月介绍这组作品的文章均有出入,在他的自传里,它们更像是一次精心策划的观念艺术行为的产物,被放在“客观标准”的小标题下面成为典范案例:“1922年,我用电话从一家标牌工厂订购了五件瓷釉画,我把工厂的色卡放在面前,在网格纸上画下草图。在电话的另一端,工厂主管用同样的网格纸,把我口述的图形放到了正确的位置。”因为创作者对电话这个环节的强调,这组作品也被后来的评论家简称为“电话绘画”。参见László Moholy-Nagy.The New Vision:Fundamentals of Bauhaus Design,Painting,Sculpture,and Architecture.New York:Mineola,2005:223.

[19]在《绘画 摄影 电影》一书中,莫霍利-纳吉流露出他对声音或者声学现象的态度:他只对声学和光学的相似性感兴趣。比如他借助一张唱片的显微照片,试图说明声学现象与唱片纹理之间的“精确匹配”,还嘲讽道:如果有人提议装饰一张留声机唱片,别人会怎么看?参见László Moholy-Nagy.The New Vision:Fundamentals of Bauhaus Design,Painting,Sculpture,and Architecture.New York:Mineola,2005:42-62.在1927年出版的《绘画 摄影 电影》一书中,莫霍利-纳吉还提及一个将复制技术逆转为创制技术的声学实验:划伤用来复制既有声学现象的蜡盘,有可能产生迄今尚不存在的声音和新的声音关系。参见László Moholy-Nagy.Janet Seligman(translator).Painting,Photography,Film.London:Lund Humphries,1969:30-31.

[20]有学者考证,无相机摄影和摄影的历史一样长,大约在19世纪30年代就出现了被称为“光绘”[photogenic drawings]的无相机摄影图像,第一次世界大战结束的头几年,先锋派艺术家在这方面进行了大量的形式实验,比如1919年德国艺术家夏德创作了系列“夏德图绘”[Schadographs],1921年,美国艺术家曼·雷在巴黎工作创作出第一幅“雷氏涂写”[Rayograms]摄影。参见Barry Bergdoll,Leah Dickerman,Benjamin Buchloh,Brigid Doherty.Bauhaus 1919-1933.The Museum of Modern Art,2009:216-225.按照利西茨基的说法,莫霍利-纳吉的摄影正是从那个时期曼·雷的摄影实验中汲取养分的。参见Éva Forgács.John Bátki,Budapest(translators).The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics.New York:Central European Univerisity Press,1995:213.

[21]László Moholy-Nagy.Janet Seligman(translator).Painting,Photography,Film.London:Lund Humphries,1969:30-31.

[22]比如将本雅明论媒介的文章结集成册的普林斯顿大学教授的迈克尔·詹宁斯[Micheal W.Jennings],在本雅明文集的导言中重点提到莫霍利-纳吉的媒介理念,认为《生产,复制》一文体现的媒介观与本雅明的思想形成持续的对话。参见Walter Benjamin(author).Micheal W.Jennings(ed.).Edmund Jephcott etc.(translators).The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility,and Other Writings on Media.The Belknap Press of Harvard University Press,2008:9-17.

[23]László Moholy-Nagy.Janet Seligman(translator).Painting,Photography,Film.London:Lund Humphries,1969:30.

[24]莫霍利-纳吉在黑影照相实验中的形式主义取向是比较明显的,从这方面早期的作品中尚可辨认出日常物件,后来他刻意选择不容易让人联想到现实物件的东西,如网、屏幕、管子、纸张和螺线,它们几乎仅仅作为纯形式出现,在他的精心排布下,每个在感光纸上方的物件与纸的接触几乎都不超过一个点,以便尽可能消除所有“模仿的成分,甚至包括观者回忆中的图像”。参见Barry Bergdoll,Leah Dickerman,Benjamin Buchloh,Brigid Doherty.Bauhaus 1919-1933.The Museum of Modern Art,2009:216.

[25]Walter Benjamin(author).Micheal W.Jennings(ed.).Edmund Jephcott etc.(translators).The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility,and Other Writings on Media.The Belknap Press of Harvard University Press,2008:290-295.

[26]这个1930年完成的作品几经更名,莫霍利-纳吉最初将它命名为“电动舞台的光道具”[light prop an electric stage],用来建构一个电动舞台,和今天的艺术装置很类似,在一个旋转底座上面由一个矩形框架连接三个独立运转的部分,每个部分又由许多有着不同透光性和反光性的构件组成,构件在电力的带动下进行各种运动,共同构成一系列奇幻的动态光影效果。按照学者亚历克斯·波茨[Alex Potts]的梳理,这件作品后来又先后被命名为“光展示器”[Lingt-Display Machine]和“光-空间调节器”[Light-Space Modulator],后者成为通行的名称,虽然莫霍利-纳吉在去世前两年的自传文本中仍然称之为“光道具”。莫霍利-纳吉还把拍摄它光影变化的短片取名为“光之戏:黑白灰”,可见这个作品和包豪斯剧场实验之间的关联。几十年后,当代艺术家以“世界剧场”向他致敬。参见Barry Bergdoll,Leah Dickerman,Benjamin Buchloh,Brigid Doherty.Bauhaus 1919-1933.The Museum of Modern Art,2009:274-277.

[27]László Moholy-Nagy.Janet Seligman(translator).Painting,Photography,Film.London:Lund Humphries,1969:106-108.

[28]László Moholy-Nagy.Janet Seligman(translator).Painting,Photography,Film.London:Lund Humphries,1969:122-137.这部电影计划因为经济等原因没能实现,不过我们大概可以从20世纪20年代欧洲杰出的“城市交响派”电影中得其神韵,比如由德国导演鲁特曼执导的纪录片《柏林,一个大城市的交响》(1927),以及苏联著名导演维尔托夫的纪录片《持摄影机的人》(1929)

[29]今天的我们对拼贴法并不陌生:分割、并置、展示,将片断重新组合成统一或非统一的总体。这类操作在20世纪60年代后成为创作的风尚。如今广受欢迎的拼贴方法贯穿“现代主义前卫艺术家”莫霍利-纳吉的整个生涯,从他最早的构成主义绘画,到包豪斯时期的摄影拼贴,乃至包豪斯丛书的排印方法,最后,从《运动中的视觉》我们还可以看到,拼贴法大致成了他在芝加哥倾注全部心血推动的教育规划的基本结构方式。

[30]出自莫霍利-纳吉1922年发表的《构成主义与无产阶级》,转引自Sibyl moholy-nagy,Moholy-Nagy.Experiment in Totality.Harper & Brothers,1950:19.

[31]László Moholy-Nagy.Vision in Motion.Chicago:Paul Theobald and Company,1947:25-54.

[32]Jean Baudrillard.Charles Levin(translator).For a Critique of the Political Economy of the Sign.Telos Press,1972:184-192.

[33]法国激进思想家居伊·德波[Guy Debord]在20世纪60年代对景观社会的描述,几乎可以作为映照莫霍利-纳吉未来世界想象的反面乌托邦。

[34]列斐伏尔.空间的生产[M],刘怀玉,译.1974.(未出版稿)

[35]László Moholy-Nagy.Vision in Motion.Chicago:Paul Theobald and Company,1947:360-361.

[36]这是一种相当超前的出版和展示理念,人们能够在昆廷·菲奥里(莫霍利-纳吉在芝加哥新包豪斯学校的学生)与马歇尔·麦克卢汉合作的《媒介即按摩》(1967)一书中看到这一理念的当代实验。

[37]Moholy-nagy,“Modern Typography,Aims,Practice,Criticism“,from Hans M.Wingler(author/ed.).Wolfgang Jabs & Basil Gilbert(translators).The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago.The MIT Press,1969:80-81.

[38]马里内蒂1912年在《自由话语》[Parole in Liberta]中宣称,要将语词从传统意义的限制中解放出来,促进一种非线性的想象力和更为直接的交流,与此对应,他主张在印刷制品中综合运用文字、图形、拟声词和字母的新排印方法,制造带有强烈冲击力的宣传效果。马里内蒂1914年出版的名作Zang Tumb Tumb被认为是这一新排印观念的代表作。

[39]列斐伏尔.空间的生产[M],刘怀玉,译.1974.(未出版稿)

[40]Peter Collins.Changing Ideals in Modern Architecture 1750-1950.Mcgill Queens University Press,1967.

[41]参见奥斯卡·施莱默,《奥斯卡·施莱默的书信与日记》,170页。

[42]Walter Gropius.Internationale Architektur(Bauhausbücher 1).München:Albert Langen,1925:78.

[43]Florian Lllies,“The Bauhaus Books as Aesthetic Program”,from Bauhaus-Archiv Berlin,Stiftung Bauhaus Dessau,Klassik Stiftung Weimar.Bauhaus:AConceptual Model.Ostfildern:Hatje Cantz,2009:234.

[44]Paul Klee.Sibyl Moholy-Nagy(translator).Pedagogical Sketchbook(Bauhausbücher 2).London:Faber and Faber,1957:54.

[45]克利在专门讨论黑箭头的一页写道:“反之为何不可?答案是:压力来自稀少的特殊性,而针对广多的普遍性。……这给定的白色,随处可见,令人厌倦,眼睛对它司空见惯而无动于衷;但是突如其来的行动(黑色),以其特质与白色形成巨大反差,让视觉变得灵动敏锐,把它推至高潮,推至这一行动的顶点。”Paul Klee.Sibyl Moholy-Nagy(translator).Pedagogical Sketchbook(Bauhausbücher 2).London:Faber and Faber,1957:57.

[46]同上,60页。

[47]包豪斯人在舞台问题上的内部分歧,尤其是施莱默、莫霍利-纳吉、格罗皮乌斯和他后来的继任者汉斯·迈耶各自不同的主张,值得另以专文论述。这里我们只谈存在于施莱默与莫霍利-纳吉之间的理念之争。关于该书德文原版书名Die Bühne im Bauhaus与后续英译本The Theater of the Bauhaus、中译本《包豪斯剧场》在书名上的差异,详见2019年版中译本的译者识。

[48]参见奥斯卡·施莱默,等,《包豪斯剧场》,060页。

[49]施莱默在1925年10月8日写给妻子的信中提到:“和莫霍利-纳吉在舞台那本书上有小小的争论,叫格罗皮乌斯来裁断。”施莱默和莫霍利-纳吉在《包豪斯舞台》一书中都有机会各自撰文阐明自己的观念,互不妨碍,如果还有不可化解的争执急需格罗皮乌斯出面裁决,可能就是版面形式上的争执了。施莱默在1925年12月中旬写给好友迈耶的信中,再次表现出对莫霍利-纳吉在包豪斯丛书上的影响持保留意见。参见奥斯卡·施莱默,《奥斯卡·施莱默的书信与日记》,237页,241页。

[50]若干年后的巴黎,在一场由莫霍利-纳吉主导的展示中,二人舞台观念上的碰撞以另一种形式发生 莫霍利-纳吉通过“电动舞台的光道具”的动态展示实现了让“机械怪物”居于舞台中心的设想,而在同一个房间里,施莱默的《三元芭蕾》怪诞形象却像雕塑一样杵在那儿,没能动起来。这时候他俩都已经离开德绍包豪斯,而包豪斯正在经历最后的人事变动,努力让学校生存下去。抛开私人冲突,施莱默仍然为格罗皮乌斯和莫霍利-纳吉能够在德国之外把包豪斯理想扩散开去感到莫大的鼓舞,并且在他们主办的多次展出中尽己所能地给予支持。

[51]班纳姆的评价颇具有代表性,在他的大著临近结论时,他毫无保留地对《从材料到建筑》发出赞叹:“莫霍利超越他的所有前辈的首要一点就是,他对所处时代的非艺术的视觉经验有着非凡的掌控力。语词完全无法传达此书那原创性的排版施加于眼睛的冲击力……”。参见Reyner Banham.Theory and Design in the First Machine Age.New York:Praeger Publishers Inc.(Second edition),1967:315-316.

[52]贾克·洪席耶(简体中文版译作“朗西埃”).影像的宿命[M].黄建宏,译.台北:台湾编译馆 & 典藏艺术家庭股份有限公司,2011:126-141.

[53]Philipp Oswalt,“The Bauhaus Today“,from Bauhaus-Archiv Berlin/Stiftung Bauhaus Dessau/Klassik Stiftung Weimar.Bauhaus:a Conceptual Model.Ostfildern:Hatje Cantz,2009:364.德国建筑师菲利普·奥斯瓦尔德在纪念包豪斯90周年的时候也表达过这层意思,当时他刚刚就任德绍包豪斯基金会主席,我们能够从他重新启动的中断80年之久的“包豪斯杂志”出版行动中看到当代实践者试图正确打开包豪斯的方式。在前6期的新包豪斯杂志里,包豪斯运动的遗产非常难得地寻求着各种反“物化”的途径,比如尝试通过对社会空间的再组织,干预当代全球资本主义状况下的城市现实。

[54]Theodor Adorno.Robert Hullot-Kentor(translator).Aesthetic Theory.Minneapolis:University of Minnestota Press,1997:4-5.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。