第五章 经济增长、全要素生产率与GDP核算误差

第一节 问题的提出

从根本上说,经济增长一直是人类社会关注的最重要问题之一。这是因为,经济增长是一把双刃剑:它既是人类社会福利提高的源泉,也是引起一系列社会问题以及人们种种忧虑的根源;人们付出巨大的努力来促进经济增长,人们也付出巨大的努力来修正伴随经济增长而带来的种种问题。

一方面,经济增长速度决定着一个国家或社会生活水平提高的速度。如果一个国家或社会人均产出年均增长6%,那么这个国家人们的生活水平将每10年翻一番;如果年均增长3%,那么这个国家人们的生活水平需要25年才能翻一番。即使只是在一个短时期内,经济增长速度上的差别也可以使一个国家的相对财富量发生显著性变化。另一方面,经济增长过快,又可能引起通货膨胀、贫富差距扩大、资源耗竭、环境破坏,最终导致经济增长的停滞。正因为经济增长的这一双重性质,才使当代最负盛名的经济学家之一卢卡斯做出如下论断:“一旦人们开始思考经济增长的种种福利后果,就很难再去思考任何其他问题。”

为了在获得经济增长所带来的福利提高的同时,又不至于上述诸多不良社会问题的发生,人们付出了巨大努力去探讨经济增长机制及其性质。这一努力的结果之一便是人们对经济增长源泉的探索,进而形成了两种观点:一种观点认为经济增长主要源于因技术进步和生产过程组织(organization of production)的改善而引起的生产率的改进;另一种观点则强调资本形成(capital formation)的重要性,认为经济增长的源泉主要在于人力资本、知识和固定资本投资的增长。从理论上说,如果经济增长源于技术进步和生产过程组织的改进,那么经济增长就是可持续的;如果经济增长源于资本形成,特别是固定资本或物质资本的形成,那么经济增长将会受到资源的约束。从这一角度说,良好的或高质量的经济增长应该是技术促进型的。

经济增长源泉的这种“技术促进型”和“资本形成型”的划分,引发了经济增长的经验分析。概括地说,经验分析主要面临两大任务:一是构建投入与产出的历史数据;二是测度技术进步与资本形成对经济增长的贡献率。正是在这种测度不同因素对经济增长贡献率的过程中,人们发展出了作为测度技术进步这一指标的全要素生产率(total factor productivity)的概念。

不论测量方式如何不同,全要素生产率本质上是“单位投入的产出”(output per unit input),而全要素生产率的增加性变化,就可以看做是技术进步,因为在投入没有增加的情况下产出发生了增加性变化。

因此,正确估计“单位投入的产出”,依赖于三个因素:一是正确地计算投入;二是正确地计算产出;三是正确地确定投入与产出的联系,即函数关系。然而,在影响计算全要素生产率的三个因素中,有两个与作为产出量指标的国内生产总值(GDP)有关。如果GDP核算是正确的,那么,全要素生产率的计算可能就是正确的;如果GDP核算存在问题,即产出水平不真实,那么,就无从知道真正的全要素生产率,这样计算出来的全要素生产率也就失去了真正的意义。

在众多经验研究中,一般假定产出水平与投入水平的数据是正确的,并以此为前提,计算全要素生产率及其增长率。这是一种符合逻辑的做法,可以说,这是国民经济核算、经济增长和全要素生产率之间的“正逻辑”,即由GDP核算推算出经济增长,由经济增长推算出全要素生产率。然而,自20世纪90年代中期以来,国内统计部门的人们开始披露统计造假问题,国外部分人开始对中国经济持续高速增长提出疑问,认为中国的GDP核算存在重大误差,因此人们开始运用全要素生产率及其增长率来探索中国GDP核算是否存在问题。因而生出了全要素生产率的“反逻辑”,即从全要素生产率及其增长率的角度去检验中国GDP及其增长率是否可信的问题。

如前所述,全要素生产率是技术进步的一个替代性指标。从全要素生产率及其变化的角度,反观GDP及其增长率是否真实或可信这一逻辑是否成立,依赖于技术进步的性质。如果技术进步是一个相对稳定而且缓慢的演化过程,那么,作为技术进步替代性指标的全要素生产率,在正常情况下,即在没有面临重大自然灾害或天赐良机的情况下,就不会在短期内发生急剧的变化;如果没有非正常情况发生而全要素生产率却发生了急剧变化,一般而言,是产出测量或投入测量出现了问题。但如果恰好面临技术革命或根本性制度变迁时期,则全要素生产率会发生漂移性变化,即从这一时刻起全要素生产率会发生永久性水平的变化。

熊彼特是最早从理论上系统研究技术进步性质的著名经济学家之一。他探讨了技术进步的源泉、过程与途径。熊彼特认为,经济增长源于创新(innovation)或新组合(new combination),这种创新或新组合包括产品创新,即生产出新的物品或新的质量;生产过程创新,即引入新的生产物品的方法;新市场或潜在市场的开发以及市场结构的改变。创新的过程是一个累积的、演进的过程,因为它是各种因素,包括时间、空间、需求、供给、企业家精神、生产过程的内在周期以及市场开拓方式、市场结构等的一种特定组合。创新通常是集群式地、一簇一簇地出现,因为创新一旦发生,市场上或社会上就会出现模仿行为,模仿会导致创新的扩散,这一过程将一直持续至创新成为通常行为(ordinary behaviors)。这是一个创新毁灭的过程(the process of creative destruction):竞争性的市场不断生成创新,创新不断被新的创新所替代。然而,不论是创新还是模仿,都需要一个时间过程或需要经历几个生产周期。因此,从本质上说,创新过程是一个演进过程。创新的这种演进特征(the evolutionary character)内生地决定经济增长的样式,因而也就内生地决定经济增长过程,即经济增长过程也必然是一个演进过程。

熊彼特的创新理论即使在早期也引起了众多经济学家的关注,众多学者沿着熊彼特的方向,进一步完善和拓展了技术进步理论。在众多研究之中,Nathan Rosenberg(1969)的研究是与本书关系最为密切的文献之一,他研究了技术进步的诱致性因素和技术进步方向的决定因素。Rosenberg认为,技术进步在本质上是远比经济学家通常所承认的更具有累积性和自生性的过程(cumulative and self-generating processes),从经济理论的角度考察,技术变迁应该被视为一个被动地适应经济力量的压力与信号的领域,特别是通过市场和要素价格这一中介来适应经济力量的压力与信号的领域。换言之,技术进步具有内生的动力性特征。从历史的角度看,出现过众多标明技术进步方向的一个个不可更改的事件(compulsive sequences),它们展示出了各种技术进步的路径。实际上,在这些技术进步路径之间存在着相互依赖性。联结这些不同技术进步路径的,正是行为者对市场力量的压力和信号的反应。

Rosenberg对技术进步机制的这一论述,更明确地表明了时间因素在技术进步中的巨大作用。由于技术进步是对市场力量的压力和信号的反应,则这种反应必然是在出现了市场力量的压力和信号之后,此时至少要经历一个生产周期。同时,技术进步的扩散或模仿行为,绝不是人们在一夜之间的共同行动,它必然是一个渐进的、逐步扩大的过程。因此,技术进步必然是一个需要时间的演进过程。

技术进步的上述演进性质,表明全要素生产率的变动在短期内必然是一个相对平稳的过程,因而为从全要素生产率变动的样式推断产出核算是否真实提供了理论基础。也就是说,只要不发生外生性的历史事件,如重大的自然灾害、社会动乱、战争等,全要素生产率在短期内的波动必然是小幅度的,不可能出现大起大落。

正是基于上述理论与事实,本书主要从全要素生产率的变动样式反推GDP及其增长率的可信性。本章的安排如下:第二节对全要素生产率估算的各种理论方法及其特点进行了说明;第三节对数据来源、处理方式等进行了说明;第四节是实证计算结果及其说明;第五节进行了总结。

第二节 全要素生产率估算的理论方法

全要素生产率的估算方法可以分为两大类:一类是余值方法;另一类是经济计量方法。余值方法考虑的因素较少而且较为简单明了,易于估算,但相对较为粗糙,而且所需要的假设较强;经济计量方法考虑的因素较多,形式变化多样,估算精细程度可自由调整,但估算过程较为复杂。

一、增长核算方法

增长核算方法(growth accounting approach)以新古典增长理论为基础,将全要素生产率定义为从经济增长中剔除要素投入贡献后的余值。但由于对要素投入贡献的计算方法不同,它又可以分为不同的方法。

1.拉氏指数方法(LI)

拉氏指数方法(Laspeyres index approach),也常被称为代数指数方法(arithmetic index number approach, AIN),将全要素生产率表示为产出数量指数与所有投入要素加权指数的比率。它是一种测量“单位投入的产出”的模型。在这一模型中,产品市场决定消费者购买的物品和服务的价格(pt)与数量(Qt)。这些物品和服务的总价值为ptQt。同时,要素市场决定要素投入的数量(劳动数量Lt和资本数量Kt)及其相应的价格(工资率wt和利率rt),因而总的生产成本为rtKt+ wtLt。在完全竞争和规模收益不变的假设下,总收益等于总成本,或者说总价值等于消费者消费支出与生产者收益之和,即

![]()

公式(5-1)是用当期价格表示的GDP核算恒等式。显然用当期价格测量经济进步并不恰当,因为经济福利取决于人们消费的物品与服务的数量,并不取决于人们对这些物品与服务的支出量。由公式(5-1)所测量的经济活动总量是一种价值形式,单纯的价格变动就可以使市场活动总量发生变化。因此需要一个不受价格变动影响的类似于公式(5-1)的恒等式,即所谓用不变价格表示的经济活动量的测度。这样只要在不同时期总产出的价值不同,就意味着经济活动量,即物品与服务数量的变化。一般而言,人们选取一个基年价格作为不变价格,用来计算投入与产出的当期价值。

但是,一旦用不变价格计算投入与产出的价值,那么,在任何一个时期(年),当按不变价格计算的投入的价值等于按不变价格计算的产出的价值时,在下一个时期,如果全要素生产率有了改善使得在相同投入价值下产出的价值发生了增长时,类似于公式(5-1)的恒等式将不再成立。为了使在不变价格下公式(5-1)成立,必须引入一个比例因子TFPt。因此,按不变价格计算的投入与产出之间恒等式为:

![]()

比例因子TFPt在基准年份为1,而在其他时期则随劳动与资本生产率的变动而变动。事实上,如果将公式(5-2)两边同时除以r0Kt+w0Lt,那么所得结果正是每单位全要素投入的产出,即

![]()

增长核算的核心问题是测量TFPt,并运用此结果将真实产出的增长分解为投入贡献和生产率贡献两个部分。这种测量“单位投入的产出”的指数最初由Copeland(1937)提出,Stigler(1947)最先将这一指数方法运用于单位投入产出的经验分析(Griliches,1996)。

公式(5-3)经过初等变换可写成如下固定权数的Laspeyres指数:

这是一个被广泛应用的指数公式,早期研究生产率的文献大多运用这一指数(Abramovitz,1956),也是这一方法名称的来源。然而,Laspyres指数的最大问题是容易产生替代偏向(substitution bias),而且暗含边际生产率不变的假设,这显然有悖于经济现实。为了减少或克服这种替代偏向,后来的研究者们较多地运用了环比Laspyres指数(chained Laspyres indexes)(Kendrick,1961;Denison,1962)。然而环比Laspyres指数只是减轻了偏向的严重程度,并没有完全消除替代偏向,因此有人认为Laspyres指数只是一种概念化方法,并不适合于具体的实证分析(Caves、Christensen和Diewart,1982)。

2.索洛残差方法(SR)

索洛残差方法由经济学家索洛(Solow,1957)提出,其基本假设是,生产函数为一次齐次方程,即关于投入要素为规模收益不变,且具有希克斯中性(Hicks neutrality)技术进步参数,市场是完全竞争的。索洛将全要素生产率定义为希克斯中性技术参数的变化率,也被称为技术进步。总量生产函数为:

![]()

借助于指数概念的逻辑,索洛运用非参数指数方法来测量At(对函数形式不施加任何约束的方法)。首先对公式(5-5)两边同时对时间进行微分,并同除以公式(5-5),得到:

公式(5-6)表明,真实产出增长率可分解为要素投入增长率的加权和与希克斯中性(Hicks neutrality)技术进步参数的变化率。要素投入增长率的加权和表示沿着生产函数的变动,而希克斯中性技术进步参数的变化率表示生产函数的移动。

公式(5-6)中的产出弹性无法直接观测到,但根据完全竞争市场的假设,各种产出弹性等于其边际产品价值,即

这样就可以用相对价格代替对应的边际产品,因而可进一步将不可观测到的产出弹性转换为可观测的要素份额![]() 和

和![]() ,公式(5-6)的全微分则变为:

,公式(5-6)的全微分则变为:

Rt就是索洛残差,它表示从总产出增长率中剔除投入所形成的产出增长率后的余值。从可以直接根据价格和数量计算的意义上说,这一残差是一个真正的指数,但索洛分析的关键结果是,Rt从理论上说等于希克斯中性技术进步参数的变化率。

虽然从理论上说可以用要素收入的份额代替要素的产出弹性,但在经验分析中,要素份额的确定也并非一件容易的事情,因此,在经验分析中往往对生产函数的具体形式加以规定。比较简单的生产函数是C-D形式的生产函数:

![]()

其中Qt为真实产出,Lt为劳动投入,Kt为资本投入,α和β分别表示资本产出份额和劳动产出份额,通常假设α+β=1。将公式(5-9)两边同时取自然对数并加进误差项,则可得到经验估计的计量模型:

![]()

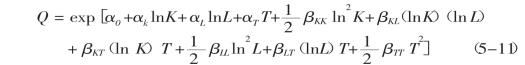

比C-D型生产函稍微复杂一点的较为常用的具体函数是超越对数生产函数,它可以写成如下形式:

上面两个具体形式的生产函数表明,只要规定了满足各种假设条件的生产函数的具体形式就可运用计量经济方法,在历史数据的支持下,无偏估计公式(5-11)中的各个参数,而无须去估算生产要素的份额。

索洛残差方法奠定了经济增长源泉分析的理论基础,是新古典经济增长理论对经济学的一个重大贡献(Lucas,1988),但它也存在明显的缺陷。索洛残差方法是建立在新古典假设即完全竞争、规模收益不变和希克斯中性技术基础上的,这些假设约束性很强,往往难以满足。在经验估算中,由于资本价格难以准确确定,只能以资存量代替资本服务,忽略了新旧资本设备生产率的差异以及能力实现的影响。虽然可以将残差解释为全要素生产率的变化,但实际上,它是对我们关于生产率增长“无知的一种测量”(measure of our ignorance)。这种无知包括众多方面的因素,技术和组织创新、测量误差、省略变量的影响、加总偏向、模型的错误设定、制度变迁等,而技术进步只是这无数因素中的一个,因此并没有充分的理由相信残差的变化就一定是技术进步引起的,它完全可以用来说明制度变迁的经济效应。

二、计量经济方法

计量经济方法是估算全要素生产率较为有效的一种方法,目前,计量经济方法可以分为潜在变量方法、潜在产出方法(potential output approach)和随机前沿生产函数方法(stochastic frontier production function approach)。由于我们的目的是通过估算全要素生产率反观经济核算数据的可信性,并且主要是在各省的层次上,因而我们主要介绍潜在变量方法和随机前沿生产函数方法。

1.潜在变量方法

潜在变量方法(latent variable approach)的基本思路是将全要素生产率视为一个潜在变量,即未被观测到的变量,并借助状态空间模型(state space model)利用极大似然估计方法,获得对全要素生产率的估算。

潜在变量方法是通过关于全要素生产率的两个假设完成对全要素生产率的估计的:一个假设是,全要素生产率反映在产出与投入之间的函数关系之中,即实际产出、全要素生产率与要素投入之间存在一种函数关系;另一个假设是,全要素生产率遵循一阶自回归过程。

为了确定实际产出、全要素生产率与要素投入之间的函数关系,需要利用经验数据运用计量经济模型来估计相关的参数。然而,为了避免伪回归,必须对各变量的性质进行研究。根据Engle的研究,只有变量是协整的,才能通过回归模型确定变量间是真实关系而不是伪关系。因此,通常要对变量的平稳性和协整性进行检验。由于产出、劳动力和资本存量等宏观经济数据的时间序列通常是单位根过程,而且这三者之间不存在协整关系,所以往往利用产出、劳动力和资本存量的一阶差分序列来建立回归方程。回归方程函数关系的设定一般采用两种函数形式:一是C-D形生产函数;二是超越对数生产函数。

若采用C-D形式的生产函数,且假设规模收益不变,则有如下观测方程:

![]()

其中Δln TFPt为全要素生产率对数的差分,假设其遵循一阶自回归过程,则有:

![]()

其中,ρ为自回归系数,满足|ρ|<1,vt为白噪声。将公式(5-12)和公式(5-13)中的Δln TFPt视为潜在变量,利用状态空间模型,通过极大似然估计,同时估算出公式(5-12)和公式(5-13)中的Δln TFPt,从而得到全要素生产率增长的估算值。

2.随机前沿生产函数方法

随机前沿生产函数方法(stochastic frontier production function approach)最初由Aigner、Lover、Schmidt(1977)和Meeuser、Van den Broeck(1977)分别独立提出,并很快成为计量经济学中一个引人注目的分支。随机前沿模型假定,社会中各种生产性或服务性的组织由于内部制度、管理方式、组织协调机制、组织文化等非价格性因素的不同,形成不同的内部交易成本,即内部生产过程中效率的损失,从而使不同的组织在效率方面存在重大差异,并将效率最高的组织的生产技术定义为最佳生产前沿技术水平。通过比较不同组织是否在最佳前沿技术水平上或距离最佳前沿技术水平的距离,比较不同组织的效率状况。可以说,随机前沿生产函数是描述和刻画X-无效率最有效的方式之一。

随机前沿生产函数方法提出后,众多学者对这一模型进行了完善和发展。目前运用参数方法确定最佳生产前沿函数主要有三种形式:第一种形式是由Aigner、Lover、Schmidt(1977)和Meeuser、Van den Broeck(1977)最初提出的随机前沿生产函数方法,它界定了成本、利润或生产函数的具体形式,并且允许误差项中包含无效率因素。为了区分两种成分,这一方法对误差项的分布做出两个假设:①无效率用μ表示,服从非对称半正态分布,这一假设的逻辑是无效率只能使成本增加而超出最佳边界水平;②随机误差项用v表示,由于随机波动可增加或减少成本,所以随机误差项服从对称标准正态分布(Bauer et al.,1993)。第二种和第三种形式分别为自由分布方法(DFA)和厚边界方法(TFA),由于我们并不打算运用这两种形式,故不再详述。

(1)全要素生产率增长的分解。据现有文献显示,Nishinizu 和Page(1982)最先提出将全要素生产率(TFP)的增长分解成前沿技术变化和相对前沿技术效率的变化。此后又有不少学者提出了各种不同的分解方法。Kunbhakar(2000)对全要素生产率增长的分解进行了较为细致的研究,并概括了一般的分解方法和因素。根据Kunbhakar(2000)的概括,全要素生产率增长的分解涉及如下六个概念:全要素生产率(Total Factor Productivity)、前沿技术进步(Frontier Technology Progress)、相对前沿技术效率(Technical Efficiency Relative to the Frontier)、相对前沿技术效率的变化率、资源配置效率(Allocative Efficiency)以及规模经济性(Scale Economy)。

这些概念可通过如下联结实际产出、前沿产出和相对前沿技术效率之间的函数关系而发生联系:

![]()

其中,yiτ是组织i(i =1,…,N)在时期τ(τ=1,…,T)的实际产出,xiτ为投入要素向量,f(·)是随机前沿生产函数中的确定性前沿产出部分,t是测量技术变化的时间趋势变量,uiτ≥0是技术非效率指数,衡量相对前沿的技术效率水平。

①前沿技术进步(FTP)。将对数形式的前沿生产函数f(·)对时间趋势求导数,可以得到如下结果:

![]()

公式(5-15)右边第一项是在要素投入不变的条件下随机前

沿生产函数随时间的变化率,因而也就是前沿技术进步(FTP),第二项衡量了投入要素增长所导致的前沿生产函数产出的变化。第二项中的第一个因素是要素xj的产出弹性,将其定义为εj,并将第二个因素写为 ,即要素xj的变化率,则公式(5-15)可表示为:

,即要素xj的变化率,则公式(5-15)可表示为:

②相对前沿技术效率(TE)及其变化 。相对前沿技术效率(TE)是指在某一技术水平下,某一组投入要素所获得的实际产出水平与相应要素投入下的前沿技术产出水平之间的比,反映了一个组织在特定技术和要素投入规模下实际产出与最大可能产出之间的差距。相对前沿技术效率的变化率可通过如下方式得到:即将联结实际产出、前沿产出和相对前沿技术效率之间的函数关系两边同取对数,并对时间趋势求全微分,则可将实际产出分解为前沿技术进步、要素投入增长对产出增长的贡献以及相对前沿技术效率的提高三个因素,即

。相对前沿技术效率(TE)是指在某一技术水平下,某一组投入要素所获得的实际产出水平与相应要素投入下的前沿技术产出水平之间的比,反映了一个组织在特定技术和要素投入规模下实际产出与最大可能产出之间的差距。相对前沿技术效率的变化率可通过如下方式得到:即将联结实际产出、前沿产出和相对前沿技术效率之间的函数关系两边同取对数,并对时间趋势求全微分,则可将实际产出分解为前沿技术进步、要素投入增长对产出增长的贡献以及相对前沿技术效率的提高三个因素,即

公式(5-17)右边最后一项即为相对技术效率变化,记为 = -du/dt。

= -du/dt。

③全要素生产率的变化。根据增长核算方法,全要素生产率的增长为扣除要素投入所带来的增长的余额,即

其中,sj是要素j在要素总成本中的份额,且满足Σsj= 1,即满足规模收益不变的假设。在完全竞争的条件下,要素的成本份额等于该要素的产出弹性。

④配置效率(AE)与规模经济性(SE)。虽然从理论上说,要素投入的费用份额等于该要素的产出弹性,但由于市场上各种要素的价格处于不断的变化之中,组织能否对市场上各种要素价格的变化适时地做出要素投入的调整,直接影响到组织的效率。若一个组织能够适时地调整要素投入组合以便保持要素投入的费用份额等于要素的产出弹性,那么,这个组织就是有效率的,而且这个效率被称为配置效率。为了测量配置效率,对公式(5-18)进行适当的变换,我们可以得到:

其中λj=εj/Σεj=εj/RTS是前沿生产函数中投入要素j的相对产出弹性,容易看出,它满足Σλj=1,RTS =Σεj表示规模总报酬的大小。公式(5-19)中右边第二项和最后一项衡量了要素对生产率增长的配置效应和规模经济性效应。

配置效应测度了要素投入组合的变化对全要素生产率增长率的贡献,即![]() ;规模经济性效应测度了要素的规模报酬对生产率增长的贡献,它是指在其他条件不变的条件下,产出增长的比例高出要素规模综合增长比例的部分,即

;规模经济性效应测度了要素的规模报酬对生产率增长的贡献,它是指在其他条件不变的条件下,产出增长的比例高出要素规模综合增长比例的部分,即![]()

![]() 。

。

这样我们就将全要素生产率的增长分解成前沿技术进步、相对前沿技术效率、投入要素的资源配置效率以及规模经济性四个因素。

(2)随机前沿生产函数具体形式的设定。前面只是从一般的随机前沿生产函数出发,研究全要素生产率增长的分解问题。在实际问题的研究中,由于不仅要考虑前沿技术进步,而且还要考虑前沿技术进步与投入要素对全要素生产率的交互效应,以及各投入要素之间的替代效应,因此,必须对前沿生产函数的具体形式进行设定。目前较为流行的选择是下面对数形式的时变(time-varying)技术效率随机前沿生产函数:

其中各变量的定义与前面相同。误差项uiτ表示组织由于技术无效率造成的产出损失,它是一个不可观测的变量,自然约束为大于或等于0,并且独立于统计误差viτ,假设viτ~iidN(0,σ2),即服从均值为0方差为σ2的正态分布。根据Battese和Coelli (1992)设定的随机前沿生产函数,假定时变无效率指数服从如下分布:

![]()

其中假定ui的分布服从非负断尾正态分布,即,ui~N+(μ,  ),参数η表示技术效率指数(-uiτ)的变化率,该参数为正,表示该组织相对于前沿技术效率不断改善,即存在追赶效应(catching-up effects),该参数为负,表示该组织相对于前沿技术效率不断恶化,即存在差距扩大效应。

),参数η表示技术效率指数(-uiτ)的变化率,该参数为正,表示该组织相对于前沿技术效率不断改善,即存在追赶效应(catching-up effects),该参数为负,表示该组织相对于前沿技术效率不断恶化,即存在差距扩大效应。

对数形式的进变随机前沿生产函数中的参数,可以在历史数据的支持下,运用最大似然法联合估计得到。为了检验模型设定是否合理,可利用似然函数构造方差参数,![]() ,显然有0≤γ≤1。

,显然有0≤γ≤1。

上式表达的是随机扰动项中技术无效率所占的比例。γ越接近于0时,表明实际产出与可能最大产出的差距主要来自不可控因素造成的噪声误差,这时用普通最小二乘法(OLS)即可实现对参数的估计,而没有必要采用随机前沿生产模型;γ越接近于1时,表明前沿生产函数的误差主要来自于随机变量u,采用随机前沿生产函数进行估计也就越合适。另外也可以利用广义似然比(LR)统计量,进一步检验随机前沿模型中的生产函数形式和“不存在技术无效效应”这一零假设。LR检验统计量可以按下面的公式构造:

其中,L(H0)和L(H1)分别是零假设H0和备择假设H1下的对数似然函数值(log函数值)。通常认为LR检验统计量服从卡方分布,自由度为约束的个数。拒绝规则为:如果LR检验统计量超过单边广义似然比检验的临界值,则拒绝零假设,否则就不能拒绝零假设。Kodde和Palm(1986)的研究给出了各自由度对应的单边广义似然比检验的临界值。

特定组织i相对前沿技术效率水平测度了其实际产出与最大可能产出的比率。采用Jondrow、Lovell、Materov和Schmidt (1982)提出的混合误差分解方法,可以从混合误差viτ- uiτ中分离出技术无效率uiτ。因此有:

![]()

根据表达式uiτ= uiexp[-η(t-T)],可以求出相对前沿技术效率的变化:

![]()

对数形式的时变随机前沿生产函数的要素产出弹性为:

![]()

据此,可以求出配置效率![]() 和规模经济性

和规模经济性![]() ,其中

,其中![]() 和

和![]() 分别是资本与劳动投入的增长率。

分别是资本与劳动投入的增长率。

前沿技术进步对全要素生产率增长的贡献为:

![]()

三、数据包络分析方法

数据包络分析方法是一种非参数经济计量方法,主要运用线性规划技术来计算最佳前沿生产面,并将各个生产单位的效率与最佳前沿生产面进行比较,从而获得相对效率指数。

1.数据包络分析方法的优点与基本要求

DEA,即Data Envelopment Analysis的缩写,中文译为“数据包络分析”,是一种新的分析具有相同的多投入和多产出的生产性组织相对效率和管理绩效的方法。1978年,Charnes、Cooper 和Rhodes首次发表了其最初的研究成果“数据包络分析”。在试图评估资助弱势儿童进入公立学校的某些政府项目的有效性时,为了寻求更为有效的评估方法,Charnes、Cooper和Rhodes开发出了DEA方法。这一方法一经出现,就引起了管理学界和运筹学界众多学者的关注,因而在短时间内获得了迅速的发展。目前,已经从最初的CCR比率模型(CCR ratio model)发展出了各种各样的模型。例如,“乘积模型”(Charnes等人,1982)、“BCC模型”(Banker、Charnes和Cooper, 1984)、“可加性模型”(Charnes等人,1985)、“FG模型”(Fare和Grosskopf,1985)、“CCWY模型”(Charnes、Cooper、Wei和Yue, 1988)、“CCWH模型”(Charnes、Cooper、Wei和Huang,1989)以及“ST模型”(Seiford和Thrall,1990)等著名的模型。

近年来,DEA方法在十分广泛的研究领域的绩效评估中得到了应用,例如,从美国空军基地的维护活动、英格兰与威尔士警察局的治安工作,到银行业、大学等组织的运转绩效评估,再到不同城市、区域和国家等相关活动的绩效评估。可以说,DEA方法几乎没有什么领域不能显示出其强大的绩效评估功能。这主要是因为,DEA方法对过去传统方法无可奈何的领域开辟了进行绩效评估的可能性:因为它不仅对多投入、多产出的活动具有特别的有效性,而且对于数据类型、单位种类以及规模不同的同类单位等亦具有强大的处理能力;它不仅可以评估数量,而且可以评估质量;不仅可以评估效率(efficiency),而且可以评估效果(effectiveness)。

此外,DEA方法较传统方法的优越之处还在于,在评估多投入—多产出组织的生产率或效率时,并不像传统“指数化方法”(the index number approaches)那样需要人为地设定不同投入或产出的权重,也不需要像统计回归方法那样人为地设定函数形式。

数据包络分析方法的一个缺点是没有考虑随机因素的影响。由于忽略潜在的偏误,随机误差的影响可能被包括到效率项的估计中(Berger和Humphrey,1997);另一个缺点是忽略了价格对效率,即配置效率的影响,只是说明了技术效率(Berger和Mester,1997)。然而这些缺点并不影响数据包络在评价组织绩效中的有效性,特别是从管理的角度上看,数据包络分析更具有优势。

在DEA方法中,研究对象或个体被称为决策单元,DMU (Decision Making Unit)。一个决策单元就是一个将一组特定的投入转换为一组特定产出的组织单位。DEA方法就是要分析和比较这些不同的决策单元的投入—产出的转换效率或生产率。

设有n个决策单元DMUs:DMU1,DMU2,…,DMUn。每一个决策单元具有共同的投入与产出,且满足如下条件:

(1)对于每一个决策单元,都有一组投入—产出数据。

(2)每一投入—产出项目都是表征该决策单元效率或生产率的重要活动。

(3)原则上说,指标应该反映投入少产出大,显示组织更有效率的规律。

(4)每一项目的投入—产出量的计算单位可以不同。例如,有些指标的单位可以是人数,而另一些指标可以是万元或增长率等。

DEA的基本思路很简单,通过不同决策单元的投入—产出关系,寻求生产最佳前沿面。处于生产最佳前沿面上的决策单元就是有效率的,否则就是无效率的。同时,可根据不同的决策单元距生产最佳前沿面的距离,对不同的决策单元的效率进行排序。

2. DEA方法的直观说明

为了便于理解,在设定本书利用的模型之前,先用一个简单例子来直观地说明DEA方法的基本思路。

设有七个具有相同性质的组织,每个组织有两种投入,一种产出,各自的投入与产出情况如表5-1所示。[1]

表5-1 投入与产出原值(https://www.xing528.com)

为了对这七个组织的绩效进行评估,对各组织的投入与产出以相同的比例扩大,使每个组织的产出均为120,见表5-2。

表5-2 产出相等时所要求的投入量

现在以投入1和投入2与产出量为坐标,在产出—投入空间中标出这七个点,再将其投影到投入—产出平面上。如图5-1所示。

图5-1 投入—产出图

现在把点DMUj(j=3,5,1,6,7)连接起来,再加上从DMU3、DMU7引伸出的垂直、水平线,就可以得到一个由部分DMU构成的分段线性的“最小凸包”,而所有的DMUj都位于这个最小凸包的右上方。

将这七个点与原点O连接起来,由于O与DMU2的连线与最小凸包的交点A在DMU1与DMU5的线段上,经过简单的计算,可以认为DMUA是由0.438倍的DMU1与0.562倍的DMU5组合而成,而且对DMUA,投入1为13.937,投入2也为13.937,而产出同样是120。反过来,既然DMUA的产出为120,那么根据DMU2的实际投入,它的产出应为:

![]()

但它的实际产出却只有120,这说明DMU2相对来说,不是有效率的,并且DMU2距最小凸包越远,它的有效性就越差。因此,可以用比值![]() 度量(评价)DMU2的有效性。例如在此例子中,DMU2的有效性为:

度量(评价)DMU2的有效性。例如在此例子中,DMU2的有效性为:

![]()

同样,DMU4也不是有效率的,因为至少存在O与DMU4的连线与最小凸包的交点B,它的投入分别为5和36,均小于DMU4的投入量,但它同样能得到120的产出量,此时DMU4的有效性为:

![]()

3.模型的选择与描述

本书中,我们把每个时期视为一个决策单元,运用由Fare等改造过的DEA方法,构造每一个时期的全要素生产率组成的生产最佳前沿面。把每个时期全要素生产率同生产最佳前沿面进行比较,从而对不同时期全要素生产率的变化进行测量。根据Fare等人的研究,生产最佳前沿面或参考技术,可以用三种完全等价的方式表述:投入要求集L(y),即所有能够形成产出向量y的投入组合;产出可能性集P(x),即所有由投入向量x形成的产出的组合;图GR,即所有技术上可行的投入向量x和产出向量y的组合。本书采用投入要求集作为基本模型。

假设每个决策单元在每个时期有N项投入和M项产出。每个决策单元DMUj在时期t的投入与产出分别表示为![]()

![]() 和

和![]() ,其中

,其中![]() 是第k个决策单元的第n项投入,

是第k个决策单元的第n项投入,![]() 是第k个决策单元的第j项产出。投入要求集为:

是第k个决策单元的第j项产出。投入要求集为:![]() ∶subject to some conditions},即在一定约束条件下寻求下列问题的解:Fi(yt,xt|g)= min{λ∶λxt∈Lt(yt|g)}。遵循Farell定义,Fi(yt,xt|g)被称为技术效率。技术效率模型可以分为不同形式,本书选择的模型定义如下。

∶subject to some conditions},即在一定约束条件下寻求下列问题的解:Fi(yt,xt|g)= min{λ∶λxt∈Lt(yt|g)}。遵循Farell定义,Fi(yt,xt|g)被称为技术效率。技术效率模型可以分为不同形式,本书选择的模型定义如下。

(1)规模报酬不变强可处置模型:

在上述模型中,根据Fi(yt,xt|·)的定义,我们有0<Fi(yt,xt|·)≤1。因此,决策单元k是技术上投入有效率的(简称为“相对有效率”),当且仅当Fi(yk,xk|·)=1。如果Fi(yk,xk|·)<1,则决策单元k是技术上投入无效率的(简称“相对无效率”)。

(2)全要素生产率的变化。技术效率测度的是在同一时期不同决策单元管理效率的相对水平。为了得到每个决策单元生产率随时间变化的指数(以下称为曼奎斯特(Malmquist)生产率指数),需要引入投入距离函数。Fare等人(1994,1997)将投入距离函数定义为Farell技术效率的倒数,即在参考技术Lt(yt|C, S)下的投入距离函数为:![]() 。从几何的角度上说,投入距离函数可以视为某一投入—产出组合点(xt,yt)在生产最佳前沿面上的投影。当且仅当

。从几何的角度上说,投入距离函数可以视为某一投入—产出组合点(xt,yt)在生产最佳前沿面上的投影。当且仅当![]() =1时,(xt,yt)在生产最佳前沿面上,因而该决策单元的活动在技术上有效率。如果

=1时,(xt,yt)在生产最佳前沿面上,因而该决策单元的活动在技术上有效率。如果![]() ,则(xt,yt)处于生产最佳前沿面的外部,因而在技术上是无效率的。如果将前面各式中的t换为t+1,则得到在t+1时期的投入距离函数

,则(xt,yt)处于生产最佳前沿面的外部,因而在技术上是无效率的。如果将前面各式中的t换为t+1,则得到在t+1时期的投入距离函数![]() 。

。

基于投入的全要素生产率指数,按照Caves等人(1982)的方法,可以定义为如下的曼奎斯特生产率指数:![]()

![]() 。这个指数是以时期t的技术效率为基准(benchmark)测量t +1时期的技术效率,即将t+1时期的投入—产出组合在t时期的生产最佳前沿面上进行投影。同理,可以定义以时期t+1的技术效率为基准测量的t时期的技术效率:

。这个指数是以时期t的技术效率为基准(benchmark)测量t +1时期的技术效率,即将t+1时期的投入—产出组合在t时期的生产最佳前沿面上进行投影。同理,可以定义以时期t+1的技术效率为基准测量的t时期的技术效率:![]()

![]() 。

。

(3)全要素生产率的分解。遵循Fare等人的方法,可以得到以时期t为基期的t +1时期的全要素生产率。Fare等人运用Fisher(1922)的方法构造了“理想型”指数。Fisher理想型指数是Paache指数和Laspeyres指数的几何平均值。这两个指数分别是真实指数的上下界。因此,作为这两个指数的几何平均值,Fisher理想指数是真实指数的较好估计。因此,Fare等人利用时期t和t+1的曼奎斯特指数的几何平均值,作为基于投入的曼奎斯特生产率指数。曼奎斯特生产率指数定义如下:

经过简单的运算,公式(5-31)可以分解为:

其中,EC(·)表示规模报酬不变且要素可自由处置条件下的相对效率变化指数,它表示每个决策单元以时期t的生产最佳前沿面为基准的时期t+1效率变化。它代表不同决策单元生产率变化的水平效应,也是测度从时期t到时期t+1每个观察对象到最佳生产面的追赶(catching-up)程度。根据Fare等人的观点(1994a),效率变化指数可以相应地分解为规模效率变化指数SC(xt+1,yt+1;xt,yt)、要素可处置度变化指数CNC(xt+1,yt+1;xt,yt)和纯技术效率变化指数PC(xt+1,yt+1;xt,yt)。公式(5-32)中的TC(g)是技术变化指数,它测度的是生产最佳前沿面从时期t到时期t +1的移动,即生产率的增长或下降效应。这样,Malmquist生产率指数可以分解为:

根据Fare等人的观点(1997b),技术进步指数可以分解为中性技术进步(NTP)、产出非中性技术进步(OBTP)和投入非中性技术进步(IBTP)的乘积:

从公式(5-34)可以看出,计算Malmquist生产率指数需要计算四个混合距离函数![]() 、

、![]() 、

、![]() 与

与![]() ,其中

,其中![]() 表示在时期t+1的技术下,给定产出yt,测度投入xt变化的最小比例。类似的,

表示在时期t+1的技术下,给定产出yt,测度投入xt变化的最小比例。类似的,![]() 表示在时期t的技术下,给定产出yt+1,测度投入xt+1变化的最小比例;

表示在时期t的技术下,给定产出yt+1,测度投入xt+1变化的最小比例;![]() 表示在时期t的技术下,给定产出yt,测度投入xt+1变化的最小比例;

表示在时期t的技术下,给定产出yt,测度投入xt+1变化的最小比例;![]() 表示在时期t+1的技术下,给定产出yt,测度投入xt+1变化的最小比例。

表示在时期t+1的技术下,给定产出yt,测度投入xt+1变化的最小比例。![]() 的倒数可以由下面的线性规划求出:

的倒数可以由下面的线性规划求出:

其他混合距离函数可以通过类似的线性规划求出。

第三节 数据来源与处理说明

本书主要运用DEA方法计算典型省全要素生产率的相对有效性和Malmquist全要素生产率指数,所选时期为1978~2004年,数据涉及地区生产总值及三次产业增加值、总资本存量与分三次产业的资本存量以及总就业人数和分三次产业的就业人数。由于本书的目的是要从全要素生产率的变动样式来考察经济总量水平与经济增长率可信性问题,因此,对于相关数据采用简单处理原则,即能够直接运用的数据不作任何外在形式的处理,能够运用原始数据的,尽量利用原始数据。

地区生产总值与分三次产业增加值数据为以1952年为100的不变价格数据,直接取自2005年《典型省统计年鉴》。劳动力投入以原始(raw)就业人数为指标,即没有进行劳动力素质的修正,未考虑人力资本变动问题。总就业人数与分产业就业人数同样直接取自2005年《典型省统计年鉴》。

本书数据处理程度较大的是资本存量。由于中国各省没有公布统一的资本存量数据,因此,本书采用如下的永续盘存法估计总的资本存量和分三次产业的资本存量:![]()

公式(5-35)的经济含义是,当年资本存量等于上一年净资本存量(总资本存量减去资本折旧)加上当年投资。用公式(5-35)计算资本存量关键是选择适当的当年投资、基年资本存量的处理、折旧率指标的确定。张军等人(2004)在详细比较了三种当年投资指标方法后认为,与“积累”及固定资产投资等指标相比较,全社会固定资本形成总额是衡量当年投资的最合适指标。本文借鉴这一结论,以全社会固定资本形成总额作为当年投资的名义衡量指标。但名义投资指标不具有可比性,因此,本书将各年固定资本形成总换算成可比的指数。《中国国内生产总值核算历史资料,1952~1995》公布了各省此间以1952年为100的固定资本形成总额的历年指数,《中国国内生产总值核算历史资料,1996~2002》公布了此间以1978年为100的固定资本形成总额的历年指数。根据各年固定资本形成指数可以计算出以1952年为基数的各年固定资本形成总额,据此及各年固定资本形成总额名义值可以计算出固定资本投资价格缩减指数。同时,利用《典型省统计年鉴》公布的1991年以来固定资本投资价格缩减指数,结合由各年固定资本形成总额名义值与实际值计算出来的价格缩减指数,可以计算出以1952年为100的1978~2004年间各年的固定资本形成总额指数。

基年资本存量采用Hall和Jones(1999)的方法,即用基年的固定资本形成总额与其后10年固定资本形成额增长的几何平均数和折旧率之和的比值,作为基年的资本存量,具体计算方法如下:

![]()

其中I1978为以1952年为100的1978年全社会固定资本投资指数,g为1978~1988年固定资本投资增长率的几何平均数,δ为折旧率,依照Hall和Jones(1999)的方法,本文取为6%。类似地,可以计算出三次产业的资本存量。

第四节 实证测算结果与说明

为了通过全要素生产率的变化反观经济增长与地区生产总值核算的可信性,我们分别计算了作为经济总体的全要素生产率和各次产业的全要素生产率。同时,为了进行比较,计算了各时期的相对效率。

一、全要素生产率的相对效率

所谓相对效率就是将各年的效率进行比较,从静态的角度理解效率的变化情况。表5-3是各年全要素生产率相对有效性的计算结果。表5-3中数据表明,1984年、1994年、1996年和2004年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,因而是相对有效的。从中国经济改革和发展过程来看,1984年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,具有一定的经济合理性,因为从1978年的农村经济改革到1983年开始的城市经济体制,特别是商业流通体制改革,极大地释放了以前被抑制的生产热情与潜力,因而到1984年,典型省经济增长率达到改革开放后的第一个高峰,总产出水平的绝对量增加,劳动生产率获得提高是很自然的。

1994年是在经历了改革多年之后,中国经济改革进入一个新阶段的时期,特别是1992年新一轮经济改革开始后,各地采取各种措施扩大吸引外资,加速经济发展,全国经济状况处于迅速发展时期,因此,1994年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,也没有什么特别的。但从典型省经济运行周期的角度上看,1994年的全要素生产率处于最佳生产前沿面上,令人有些不解,因为1993年是典型省经济增长在此间的局部峰点,1994年的增长率较1993年是下降的,1993年没有达到最佳前沿生产面,却在1994年达到。能够解释这一现象的恐怕只能是1993年的高速增长,甚至1993年前各年的快速经济增长,产生了一种累积性效果,导致1994年的总产出水平被扩大,因而使1994年的全要素生产率处于最佳生产前沿面上。由于典型省三次产业的经济结构,从1993年开始出现矛盾,说明1984~1993年的经济增长存在核算方面的问题,因而1993年的经济增长率并不十分可信。结合上述两点来看,导致1994年典型省全要素生产率处于最佳生产前沿面上的因素也并不十分可信。

1996年和2004年典型省全要素生产率处于同1984年相同的最佳生产前沿面上,更是很难理解。1996年正值东南亚经济危机的前夕,国外需求下降,而国内需求也处于疲软状态(刘树成,2003),典型省的经济增长速度正处于下降阶段,此时的全要素生产率怎么会处于最佳生产前沿面上呢?2004年虽然也是新一轮经济增长周期开始之时,但2004年与1984年的全要素生产率处于相同最佳生产前沿面上,是不合情理的。经过20年的改革开放,在市场环境、市场化指数、技术进步、资源配置效率以及劳动者素质等各个方面,1984年都不可与2004年相比,全要素生产率却退回到1984年的水平上。

这些矛盾表明,典型省经济核算数据存在两种可能性:一是从1984年开始出现了问题,并形成了水平效应,即一直影响以后各年的地区生产总值的总量水平;1993年经济增长率再次被高估,并同样形成了水平效应,导致1994年的经济总量被放大;此后的增长率产生了累积性效应,因而使1996年和2004年的全要素生产率处于最佳生产前沿面上。二是典型省自1984年以来,没有技术进步,X-无效率以及资源配置无效率导致典型省经济一直在潜在产出水平之下运行,只是在1994年、1996年和2004年才达到潜在产出水平,即资源获得充分利用。显然,这后一种可能性几乎不存在。

二、全要素生产率的变化

为了理解和解释上述矛盾,需要研究典型省全要素生产率的变化情况。表5-3计算了代表全要素生产率的Malmquist指数,并将这一指数分解为经济效率与技术进步两个因素。根据各种指数的定义,表5-3中数据减1便等于增长率。表5-3中数据表明,自1978年以来,典型省全要素生产率的增长均来自于技术进步,因为各年的经济效率指标EC均等于1,变化的只是代表技术进步的指标TC。

表5-3 典型省资本与劳动投入、增加值、全要素生产率相对有效性与Malmquist全要素生产率指数

根据前面关于技术进步性质的讨论,我们知道,技术进步是一个逐步的演进过程,而且往往具有水平效应,即对产出水平会产生永久性冲击,同时中国正处于改革开放时期,在技术上具有很大的“追赶”(catching-up)空间,在制度方面有较大的提高资源配置效率的改进余地,因此,可将此期间技术进步的合理性区间确定在每年增长5%~6%的范围内,即如果技术进步每年增长5%~6%,则认为是正常的,若超出5%~6%,则认为是不可信的。这一所谓技术进步速度合理区间的确定,还有经验依据,即中国全要素生产率的年增长率,不论是运用索洛残差方法、潜在变量法还是潜在产出法来测量,均在这一范围之内(郭庆旺等,2005)。

续表

根据这一准则来判断,表5-3中数据表明,典型省全要素生产率在大多年份都是增长的,并且处于合理的增长范围之内,只是在个别年份出现异样。这一结果与前面解释1984年和2004年处于同一个最佳生产前沿面的第二可能性,显然是矛盾的。

表5-3中数据表明,典型省全要素生产率只有三个年份是下降的,分别发生在1985~1986年、1988~1989年和1994~1995年,但下降幅度都很小,分别为1%和2%。这表明,全要素生产率的下降是一种随机冲击的结果,而且不具有水平效应。1985~1986年全要素生产率的下降可能源于当时的政治形势、经济增长的阶段性变化以及改革进程的波动性;1988~1989年的下降,原因是明显的,当时的“6·4政治风波”影响了1989年的经济绩效;1994~1995年的下降,暂时找不到外生因素的影响,很有可能是由于前几年高速增长造成的。

全要素生产率增长率超出5%~6%的总计有7个年份,分别发生在1983~1984年、1990~1991年、1991~1992年、1992~1993年、1993~1994年、2002~2003年和2003~2004年,增长幅度分别为14%、7%、9%、12%、8%、15%和16%。显然,全要素生产率增长率超出正常范围较多(≥9%)的有5个年份,而且这5个年份全要素生产率的超正常增长,与上面显示的最佳生产前沿面具有内在一致性。1984年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,源于1983~1984年技术进步的超正常增长(增长率为14%);1994年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,源于1990~1991年、1991~1992年、1992~1993年和1993~1994年技术进步的持续超正常增长;而2004年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,源于2002~2003年和2003~2004年连续两年技术进步的超正常增长。

如前所述,技术进步具有累积性的水平效应。但上面只是相邻两年之间全要素生产率的比较,因而看不出技术变化的水平效应。为了显示这种水平效应,我们分别以1978年和1983年的全要素生产率为基准,计算了技术进步的累积性效应。

计算结果(见图5-2)表明,不论是以1978年为基准,还是以1983年为基准(此处没有给图示),技术变化的水平效应都是非常明显的,而且超出了可接受的范围。若以1978年全要素生产率为基准,那么,基准指数从1变为2,用了11年的时间;从2变为3,用了5年的时间;从3变为4只用了1年的时间;从4变为5,用了4年的时间;从5变为6,从6变为7、从7变为8以及从8变为9,都只用了1年的时间。基准指数一个单位的变化相当于全要素生产率在此间变化100%,若基准指数变化一个单位只用1~2年的时间,显然不符合技术进步的常规。

图5-2 1978年为100的各年全要素生产率指数

三、各次产业全要素生产率的变化

为了考察上述相对效率与全要素生产率变化结构的来源,我们分别计算了三次产业的相对效率与全要素生产率的变化情况。

(1)从相对有效性的角度看,第一产业全要素生产率处于最佳生产前沿面上年份分别发生在1978年、1994~1996年以及2004年。这一样式地区全要素生产率的分布具有3个重叠年份,即1994年、1996年和2004年。构成第一产业全要素生产率最佳生产前沿面的这些年份,存在着与前面同样的问题,特别是2004年与1978年处于同一最佳生产前沿面上,说明全要素生产率在这两个年份是相同的,而中间年份,除1994~1996年,均在最佳生产前沿面之内。不过相对有效性的变化出现一种周期性波动现象,自1979年开始下降而后开始上升,到1984年、1985年达到一个新峰点(0.98)后,再持续下降并于1989年达到谷点后开始上升,直到1994~1996年达到最佳生产前沿面上,然后在一个相对平稳的水平上波动,直到2004年再次回到最佳生产前沿面上。

这一现象可以做出如下几种解释:一是本书在计算第一产业全要素生产率时,没有考虑到土地耕作面积,因而在土地耕作面积这一变量被忽略的情况下全要素生产率的计算出现偏向(bias),导致1978年处于第一产业全要素生产率最佳前沿生产面上;二是第一产业的发展自1978年以后主要依赖于投入的增加,同时,缺乏规模经济效应,因而全要素生产率较改革开放前或之初发生下降,并随着投入情况的变化而不断发生变化;三是中国第一产业发展变化规律的一般反映,即由于各种原因,自20世纪80年代中期之后,第一产业发展开始趋于缓慢,但在这一过程之中,第一产业的内部结构在不断得到调整,因而到1994~1996年第一产业全要素生产率达到最佳生产前沿面上;四是第一产业的产出水平随着增长率的变化,在发生累积性变化,在1994~1996年达到最佳生产前沿面后,由于投入的变化快于总量增长的变化,因而直到2004年才再次回到最佳生产前沿面上;五是1994~1996年连续三年和2004年处于最佳生产前沿面源于此前及当期过快的增长速度,因而相对于其他年份,其全要素生产率才显得要高一些。

上述最后一种解释需要进一步的证据。为此我们计算了第一产业全要素生产率的增长率。计算结果表明(见表5-4),1983~1984年、1993~1994年、2003~2004年的全要素生产率的增长率,根据前面提出的技术进步的合理范围标准,令人怀疑,其分别达到23%、10%和11%。很明显,这一结果证实了上述第五种猜测,即1994~1996年和2004年处于全要素生产率最佳生产前沿面上,是由于1993~1994年、2003~2004年全要素生产率过快增长的结果。从这一角度看,第一产业1983~1984年、1993~1994年、2003~2004年的增加值增长率的核算存在过高的可能性。同时,也说明地区生产总值增长率在相应期间的过快增长,受到了第一产业增加值过快增长的影响。

表5-4 第一产业资本与劳动投入、增加值、全要素生产率相对有效性与Malmquist全要素生产率指数

(2)第二产业全要素生产率相对效率的分布样式更为神奇,只有1978年和2004年处于最佳生产前沿面上,其他年份均为相对无效率。相对效率的变动呈现出正弦波状,从1979年开始下降,到1987~1990年达到低位后,开始逐渐上升,于1994~1997年达到距最佳生产前沿面0.9的位置上,然后退到0.86~0.89之间的位置上,2003年回升到0.9的位置上,2004年到达最佳生产前沿面。从相对于最佳生产前沿面的距离来看,1979~1981年最近,在0.91之上,然后是1994~1997年和2003年,均为0.9。也就是说,若将1978年和2004年两个样本从总样本中去掉,那么,处于或接近最佳生产前沿面的,是1979~1981年、1994~1997年和2003年。

表5-5 第二产业资本与劳动投入、增加值、全要素生产率相对有效性与Malmquist全要素生产率指数

续表

第二产业全要素生产率相对有效性的这一分布特征可以做出如下几种解释:一是第二产业全要素生产率,平均来说,在此间变化很小,产出增长主要来自于要素投入的增加,因而产出增长率的变动主要取决于投入增长率的变动,这符合中国经济的整体状况(刘树成,2004);二是在从NMS体系向NAS体系转换过程中,第二产业的产出水平及其增长率被高估,导致改革开放初期第二产业全要素生产率过高;三是投入数据存在被高估的可能性。

然而,不论哪一种解释,在第二产业全要素生产率相对有效性的这一分布特征中,我们无法识别出经济增长是否可信的相关信息。为了获得这些相关信息,我们再来考察第二产业全要素生产率的变化特征。表5-5中数据表明,第二产业全要素生产率的变化较为简单,可分为两大阶段:1978~1987年和1988~2004年。从1978~1987年这9年间,除了1979~1980年和1983~1984年外,其余年份的全要素生产率均为下降的,而从1988~2004年,均为上升的。在这些上升的年份中,1991~1992年、1992~1993年和2003~2004年的增长率,是令人怀疑的,因为增长率分别达到18%、14%和11%。因此,与这些年份相对应的第二产业增加值的增长率,也是值得怀疑的。同时,这些令人怀疑的增长率所对应的年份与经济总体的增长率所对应的年份,具有内在的一致性。这说明,这些令人怀疑的第二产业增加值增长率直接导致了令人怀疑的地区总产值在相应年份的增长率。

(3)构成第三产业全要素生产率最佳生产前沿面的有1994年、1997年、1998年和2004年(见表5-6)。第三产业全要素生产率相对有效性的分布可以分为两个阶段:1978~1993年为第一个阶段,其全要素生产率的相对有效性均在最佳生产前沿面之内,但一直处于上升的趋势之中;1994~2004年为第二个阶段,其全要素生产率的相对有效性在最佳生产前沿面附近波动。典型省第三产业全要素生产率相对有效性的这一分布特征,与中国第三产业发展的整体趋势和状况是一致的。在20世纪90年代之后,中国实施了大力发展第三产业的公共政策,有效促进了旅游业、服务业、电信业及房地产业的发展;同时,随着经济体制改革的深入,市场经济的完善程度在不断提高,第三产业从市场竞争不足走向充分竞争阶段,因而第三产业的资源配置效率与经济效率都在不断地提高。

表5-6 第三产业资本与劳动投入、增加值、全要素生产率相对有效性与Malmquist全要素生产率指数

续表

尽管如此,从第三产业全要素生产率增长率的角度看,第三产业增加值的核算可能也存在一些问题。1978~2004年间,全要素生产率年均增长,大部分年份的增长率在可接受的范围内,但个别年份存在较大的问题。1979~1980年、1981~1982年、1984~1985年、1992~1993年与2002~2003年的全要素生产率的增长率分别为12%、18%、22%、12%和23%。显然这些增长率已经超出了正常范围。如果说早期的高速增长,即1979~1980年、1981~1982年和1984~1985年,是由于多方面因素特别是制度方面的因素所导致的,因而具有一定的合理性的话,那么,1992~1993年与2002~2003年的超常规增长,就很难找到恰当的解释,而且正是这两年的超常规增长,导致了1994年和2004年的第三产业全要素生产率处于最佳生产前沿面上。第三产业全要素生产率在此间的超常规增长令人怀疑,并成为导致令人怀疑的相应年份地区生产总值增长率的构成因素。

第五节 结 论

本书利用数据包络分析方法,实证地计算了典型省及各次产业全要素生产率的相对有效性及全要素生产率的增长,目的是通过观察全要素生产率的变化反观地区生产总值及各次产业增加值核算数据的可信性。实证计算结果表明:

(1)典型省全要素生产率相对有效性的最佳生产前沿面由1984年、1994年和2004年的全要素生产率构成。这可能是由于经济核算数据从1984年开始出现了问题,并形成了水平效应,即一直影响以后各年的地区生产总值的总量水平;1993年经济增长率再次被高估,并同样形成了水平效应,导致1994年的经济总量被放大;此后的增长率产生了累积性效应,因而使1996年和2004年的全要素生产率处于最佳生产前沿面上。

(2)全要素生产率增长率超出5%~6%的总计有7个年份,分别发生在1983~1984年、1990~1991年、1991~1992年、1992~1993年、1993~1994年、2002~2003年和2003~2004年,增长幅度分别为14%、7%、9%、12%、8%、15%和16%。全要素生产率增长率超出正常范围较多(≥9%)的有5个年份,而且这5个年份全要素生产率的超正常增长,与上面显示的最佳生产前沿面具有内在一致性。1984年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,源于1983~1984年技术进步的超正常增长(增长率为14%);1994年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,源于1990~1991年、1991~1992年、1992~1993年和1993~1994年技术进步的持续超正常增长;而2004年全要素生产率处于最佳生产前沿面上,源于2002~2003年和2003~2004年连续两年技术进步的超正常增长。

(3)第一产业全要素生产率的增长率的计算结果表明,1983~1984年、1993~1994年、2003~2004年的全要素生产率的增长率,超出了技术进步的合理范围,分别达到23%、10%和11%。很明显,这一结果表明,1994~1996年和2004年处于全要素生产率最佳生产前沿面上,是由于1993~1994年、2003~2004年全要素生产率过快增长的结果。从这一角度看,第一产业1983~1984年、1993~1994年、2003~2004年的增加值增长率的核算存在过高的可能性。同时,也说明地区生产总值增长率在相应期间的过快增长,受到了第一产业增加值过快增长的影响。

(4)第二产业全要素生产率在1991~1992年、1992~1993年和2003~2004年的增长率,分别达到18%、14%和11%。这样高的增长率是令人怀疑的,因此,与这些年份相对应的第二产业增加值的增长率,也是值得怀疑的。同时,这些令人怀疑的增长率所对应的年份与经济总体的增长率所对应的年份具有内在的一致性。这说明,这些令人怀疑的第二产业增加值增长率直接导致了令人怀疑的地区总产值在相应年份的增长率。

(5)1979~1980年、1981~1982年、1984~1985年、1992~1993年与2002~2003年的第三产业全要素生产率的增长率分别为12%、18%、22%、12%和23%,显然这些增长率已经超出了正常范围。如果说早期的高速增长,即1979~1980年、1981~1982年和1984~1985年,是由于多方面因素特别是制度方面的因素所导致的,因而具有一定的合理性的话,那么,1992~1993年与2002~2003年的超常规增长,就很难找到恰当的解释,而且正是这两年的超常规增长,导致了1994年和2004年的第三产业全要素生产率处于最佳生产前沿面上。第三产业全要素生产率在此间的超常规增长令人怀疑,并成为导致令人怀疑的相应年份地区生产总值增长率的构成因素。

参考文献

1.郭庆旺、贾俊雪,2005:《中国全要素生产率的估算:1979-2004》,《经济研究》第6期。

2. Abramvitz,M.,1956,“Resource and Output Trends in the United States Since 1870”,American Economic Review 46.

3. Aigner,D. J.,C.A.K. Lovell,and P. Schmidt,1997,“Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Model”,Journal of Econometrics,6:1,July.

4. Banker,R.D.,Charnes,A. and Cooper,W.W.,1984,Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis,Management Science,Vol. 30,No. 9,1078-1092.

5. Barrett,Katherine and Richard Greene,1999,Grading the States: A Management Report Card,Governing,12(5),17-90.

6. Battese and Coelli,1995,“A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Production Frontier for Panel Data”,Empirical Economics,Vol. 20.

7. Birnbaum,R.,1990,Leadership and Campus Productivity,College Park,MD: National Center for Post Secondary Governance and Finance.

8. Bouckaert,Geert,1990,The History of the Productivity Movement,Public Productivity and Management 14(Fall).

9. Caves,D.W.,Christensen,L.R.,and W. E. Diewart,1982,“The Economic Theory of Index Numbers and Measurement of Input,Output and Productivity”,Econometrics 50.

10. Charnes. A.,Cooper,W.W. and Rhodes,E.,1978,“Measuring the Efficiency of Decision Making Units”,European Journal of Operational Research,Vol.2,No. 6,429-444.

11. Charnes. A.,Cooper,W.W.,Seiford,L. and Stutz,J.,1982,“A Multiplicative Model for Efficiency Analysis”,Socio -Economic Planning Sciences,Vol. 16,No. 5,223-224.

12. Charnes. A.,Cooper,W.W.,Wei,Q. L. and Huang,Z. M.,1989,“Cone Ratio Data Envelopment Analysis and Multi-Objective Programming”,International Journal of Systems Science,Vol. 20,No. 7,1099-1118.

13. Fare,R.S.Grosskopf and C.A.K. Lovell,1994,Production Frontiers: With Dynamic DEA,Cambridge: Cambridge University Press.

14. Fare,R.S.Grosskopf,1996,Intertemporal Production Frontiers: With Dynamic DEA,Boston: Kluwer Academic Publishers.

15. Fare,R.S.Grosskopf,M. Norris and Z. Zhang,1994,“Productivity Growth,Technical Progress,and Efficiency Changes in Industrialized Countries”,American Economic Review 84,66-83.

16. Farrell,M.J.,1957,“Measurement of Productive Efficiency”,Journal of the Royal Statistical Society,Part 3,Serial A.

17. Hall,R. and C. Jones,1999,“Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?”,The Quarterly Journal of Economics,Feb.

18. Jondrow,James,C.A.K. Lovell,I.S. Materov,P. Schmidt,1982,“On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model”,Journal of Econometrics 19.

19. Kumbhakar,S.C. and C.A.K. Lovell,2000,Stochastic Frontier Analysis,Cambridge: Cambridge University Press.

20. Kumbhakar,S.C.,2000,“EstimationandDecompositionof Productivity Change When Production is not Efficient: a Panel Data Approach”,Econometric Review 19.

21. Meeusen,W. and J.van den Broeck,1977,“Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error”,International Economic Reviews 18.

22. Nishimizu,M. and J.M. Page,1982,“Total Factor Productivity Growth,Technical Progress and Technical Efficiency Change: Dimensions of Productivity Change in Yugoslava,1965-78”,The Economic Journal 92.

23. Richard Murray,1987,“Productivity Measurement in Bureaucratic Organizations”,in Bureaucracy and Public Choice,ed. By Jan-Erik Lane,University of Umea,Sweden.

24. Smith,Adam,1999,“An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations”.

25. Smith,P. and Mayston,D.,1987,“Measuring Efficiency in the Public Sector”,OMEGA,Vol. 15,No. 3,181-189.

26. Solow,R.M.,1957,“Technical Change and the Aggregate Production Function”,Review of Economics and Statistics 39.

27. U.S. Office of Personnel Management,1992,“Investing in Federal Productivity and Quality”,Washington,DC: U.S. Government Printing Office.

【注释】

[1]此例取自盛昭瀚等:《DEA:理论、方法与应用》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。