第一节 “专门为农民说话”——持续而理性的舆论监督报道

一、涉农媒体的舆论监督报道界定

“舆论监督报道”这一概念的内涵在不同的运用场合含义差别甚大,本书在此无意纠缠其中,只根据学界对这一概念的理论阐述和业界对这一实践的具体内容,对“舆论监督报道”作如下界定:新闻媒体是舆论监督实际上的主体,监督的客体是有悖于社会公平正义的一些现象及行为者,监督主体对舆论客体形成一种软性监督,即对客体的监督不具备强制力,“但可能对客体造成必须按法律或社会道德行事的精神压力”。[4]也就是说,构成舆论监督报道有三个要素:一是有监督主体,本书指的是新闻媒体;二是有监督客体,并且指向清晰;三是报道对监督客体要形成舆论压力。

具体到涉农媒体的舆论监督报道,本书对此作如下界定:

涉农媒体的舆论监督报道是涉农媒体对阻碍农村经济和社会发展的行为主体进行监督,并将其置于舆论压力之下的新闻报道。监督的客体主要包括三个方面:一是那些不合理、不合法的,对农民生产、生活造成当下及长远损害的行为主体;二是对农村未来经济发展形成阻碍的隐患及其责任者;三是那些不利于农村基层民主政治的形成和完善的现象,以及导致这些现象发生的利益集团。需要说明的是,批评报道是其中的一个重要类型,但是舆论监督报道不是单纯的批评报道,批评报道重在抨击,而舆论监督既可以是抨击性的,也可以是建设性的。

我国长期以来形成的城乡二元格局使农民的弱势地位难以改变,集中表现在农民负担过重,农民土地权益易受侵害,农民民主权利存在缺失,农民在教育、医疗、养老等方面没有保障,农民的生产、生活环境受到越来越严重的破坏。维护农民的合法、合理权益,必然是农民的迫切要求,针对社会上没有专门为农民说话的媒体,《南方农村报》主张“专门为农民说话”。[5]十年来《南方农村报》持续、理性、扎实的舆论监督报道,为其赢得了市场,也赢得了社会的广泛关注,其中许多报道成为“三农”领域的“舆论发动机”,一些报道影响波及全社会。

从1999年起,也就是《南方农村报》转型起始的第一年,大量的舆论监督类报道开始见诸报端,且大多在头版头条。题材包括农村土地征收和经营权流转、生猪购销、涉农收费与农民负担、教育乱收费、村民自治等等。报道题材深入农村的最底层。这是《南方农村报》明确了市场定位之后,培育品牌核心价值的第一步。之所以这样做,是基于对当时农民权益遭到严重破坏而亟须维权却无人代言这一现实的清醒认识,也是《南方农村报》启动市场化运作的一个策略。批评报道是《南方农村报》这一时期最大的特色,报道以密度大、力度猛而著称。这种以批评报道为主要类型的舆论监督报道风格一直持续到2005年前后。

《南方农村报》的批评报道经常放在头版头条且整版报道,这在全国所有新闻媒体中是极其罕见的。本书认为,该报之所以能长期在头版头条做此类“敏感”的报道,就在于农村类媒体被长期边缘化的现实,因为边缘化而使得这类报道不大容易引起上级部门“足够的重视”。而恰恰是这类报道,加之近些年的网络和新媒体技术打通了各信息传播渠道,以及公民民主意识的增强,使《南方农村报》边缘化的地位逐渐减弱。虽然被边缘化的状况一时还难以得到根本性的改变,但是借着由批评报道这个“拳头产品”打出的影响力,可以为媒体经营领域的创新营造很好的外围条件。当媒体的影响力扩大到一定程度时,势必会引起上级部门对该媒体的“重视”,考虑到改革“成本最小化”的原则,即媒体不会因为一种产品而使整个媒体机构处于较高风险之中,媒体的批评报道必然会萎缩或者收敛。就《南方农村报》而言,其舆论监督报道的风格自2005年起开始变化,由之前的过多专注于“批评”转向更加注重“建设性”。

从2005年底开始,《南方农村报》提出了“新农村推动力”的口号,舆论监督报道作为其参与和推动新农村建设的重要理念和方式依然在媒体上居于重要地位,不同的是,这类报道的视角更开阔、立意更高远。这一阶段,舆论监督报道数量相对2005年之前有所减少,风格也转向更加注重把握社会背景和掌握国家政策的、一些富有建设性的监督报道。内容包括征地拆迁等政府执权领域,以及教育、民生、惠农政策落实、基层民主等领域。除此之外值得关注是,舆论监督的客体从2005年之前的过多关注政治领域,拓展到涉农经济领域,比如化肥、农药等农资领域,并推出了许多优秀的新闻产品。其中影响最大的是食品安全领域的系列报道,包括有关“孔雀石绿”、“苏丹红”、“三聚氰胺”和“瘦肉精”的报道等。关于饲料行业三聚氰胺问题的报道,引起全行业乃至全社会巨大震动,并推动了相关检测标准的变革。

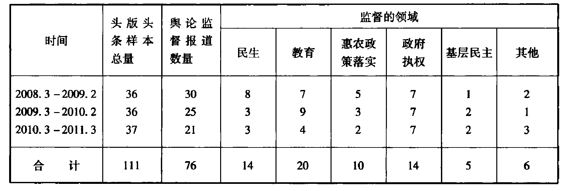

本书对2008年3月至2011年3月间,该报头版头条的报道进行了抽样统计,[6]发现这三年间,头版头条中的舆论监督报道所占比例为68%,若以2010年11月为界,那么从2008年3月至2010年11月间,舆论监督报道所占比例为77%在2005年之前,这个比例更高。具体统计数据如表5-1所示。

表5-1 《南方农村报》头版头条舆论监督报道数量抽样统计单位(条)

《南方农村报》的舆论监督报道不仅持续而大量,而且是富有建设性的,对于推动中国农村进步产生了实质的推动。其中很多报道引发了巨大的社会反响,促成了一些问题的解决,这实际上是在打造媒体的社会影响力也就是媒体的品牌价值。下文选取此类报道的典型案例作简要介绍:

1.《部分村民闹“土改”果园虾塘遭破坏》

伴随农村经济向市场经济体制转轨,与农村承包合同有关的纠纷不断出现。2000年,阳西县上洋镇双鱼村数百村民要求养殖户苏养终止土地承包开发合同。随后,苏养的虾塘被排干,损失近10万元。随着事态进一步升级,该镇许多村也发生了类似事件。2000年7月18日,《南方农村报》随着头版登出《部分村民闹“土改”果园虾塘遭破坏》。针对这一现象,该报先后共刊发七篇调查报道,引发社会强烈关注。2000年8月,阳西县法院判决原合同合法有效。《南方农村报》的系列报道,避免了一轮大面积“土改”的骨牌效应。

2.广东农村税费改革系列报道

2003年7月,广东农村税费改革全面铺开,《南方农村报》紧密跟进,对被人称之为“中国农村的第三次革命”的税费改革进行了深入而全面的专题报道。2003年6月14日,《南方农村报》头版登出《减赋,减负!》、《农民只需交纳农业税》的开篇报道。随后,相继在头版头条刊出《广东农业税率:6%》、《固定税率单一税种》等详细的政策解读。与此同时,该报记者深入到农村,对税费改革进行个案观察,推出了《并村并镇并校减员减负减支》等报道,全方位多角度报道税改引发的问题和应对的举措。《南方农村报》及时而详尽的报道为农民提供了政策解答和观察标本。2003年,该组系列报道获得“广东新闻奖”一等奖。

3.《阳西扭曲生猪政策收费离谱》

2000年10月10日,《南方农村报》头版登出《阳西扭曲生猪政策收费离谱》的报道,揭露该县向生猪经营者乱收费的现象。12月12日,该报头版再次刊登《是谁造成阳西农户卖猪难》,揭露阳西县政府禁止代销员下乡收购生猪,变相实施垄断的内幕。2007年,由生猪供应不足引发的肉价上涨成了全国的民生热点,而惠州市惠阳区政府却强拆1600家猪场(仅留存1家),猪农蒙受巨大损失,更直接影响珠三角的生猪供应。2007年8月7日,该报相继推出《惠阳强铲1600家猪场》、《珠三角容不下一头猪》等报道。两次报道,均在业界和社会引起巨大反响。阳西卖猪难、乱收费见报后,省整顿办向该县下发整改“督查令”;而惠阳强拆猪场的报道,被国内多家媒体转载,并在天涯社区、腾讯等网站引起热议。

4.《是“富农”还是“伤农”——华城镇塔岗村租地风波调查》(https://www.xing528.com)

2001年5月8日《南方农村报》头版登出《是“富农”还是“伤农”——五华华城镇塔岗村租地风波调查》,披露五华县华城镇塔岗村500多亩水稻秧苗被镇政府强行毁损,原因是该镇与某公司签订了千亩生产基地合同。这篇报道引起了强烈的社会反响,梅州市委批示华城镇政府接受媒体监督并给予相关农民经济补偿。土地问题是《南方农村报》一直以来关注的焦点,为农民说话,保障农民的土地权益,是这一时期报社采编工作关注的重点。

5.三聚氰胺系列报道

2008年,“三聚氰胺”引发全社会震惊,乳业、饲料均难逃其阴影。《南方农村报》是最先揭开这一行业丑闻的媒体。早在2007年6月,该报的专业增刊《养殖宝典》发表了《三聚氰胺会成为下一个“苏丹红”吗?》,成为国内最早预测三聚氰胺在饲料行业乃至食品行业隐患的报道;2008年9月,该报成立“追查三聚氰胺”专题报道小组,连续采写了《三聚氰胺丑闻大败露》等系列报道。2008年10月30日,《南方日报》、《南方周末》同时刊登了《南方农村报》记者的署名文章《饲料添加三聚氰胺已是“公开秘密”》、《问题鸡蛋拨开饲料业“蛋白精”疑云》,同期,《南方农村报》刊登《“蛋白精”出来有五年了》。报道引发舆论轩然大波,新华网、新浪、搜狐等纷纷转载,CCTV新闻、经济频道引用报道内容并跟进追查,公众高度聚焦。在曝光之下,一场饲料行业的整治风暴在全国范围内掀起。2009年5月,该系列报道被评为2008年度广东新闻奖一等奖。

6.《副局长乔迁豪宅千人排队送红包》

2009年12月26日,《南方农村报》头版登出《副局长乔迁豪宅千人排队送红包》,独家曝光了廉江市公安局副局长陈锡照乔迁豪宅,迎来宾客上千人排队送红包的腐败丑闻。文章见报,舆论哗然。新华网、新浪、搜狐、腾讯、天涯等知名网站均立即转载,网友热议。对于《南方农村报》记者的惊险采访过程,不少网友表示“佩服记者的勇气和机智”。当月26日下午,湛江市召开新闻发布会,通报了省纪委、省公安厅和湛江市委等所作的批示。28日下午,陈锡照被停职并双规。[7]

三、为农民说话的专业理念和技巧

舆论监督报道是媒体扩大社会影响力的利器,但是能像《南方农村报》这样长期、持续并且富有成效地操作的媒体少之又少,这一方面说明,中国农村类报纸确实处于弱势边缘地位,其声音确实很难为主流所关注,但另一方面,如果仔细考察《南方农村报》的舆论监督报道,会发现,这种现象之所以存在至今的另一个重要原因是其“心怀理想、富于理性”[8]的监督态度和客观、冷静、职业的舆论监督技巧。

《南方农村报》的舆论监督报道是“心怀理想”而远离哗众取宠的。《南方农村报新闻版的采编理念与采编指引》中有这样一段话:“要始终不渝地关注农民的生存状态,反映农村大众的温饱冷暖和苦辣酸甜,充分体现人文关怀。要关注三农热点、难点问题,坚定不移地大力开展舆论监督,使那些公然违反政策、法律和法规,侵害农民权益的行为暴露在光天化日之下,无所遁形。要密切关注省内外三农领域及影响三农的重大动向,及时全面地传递相关信息。要不遗余力地为农民的伟大创造鼓与呼,不断拓展报道的深度和广度。要认真研究报道艺术,使报道贴近实际、贴近群众,贴近生活,及时、巧妙地说出农民想说的话,为他们说出有分量的话,为他们提供情感宣泄的平台,尽量满足其合理的诉求;同时,要努力做到‘下情上达’,用报道影响决策者,以实现新闻干预生活之目的。”这是其舆论监督能一以贯之的根本。

南方农村报的舆论监督是“富于理性”的,监督的操作者,既熟谙中国的新闻操作规则,又追求新闻专业主义的操作理念和手法,报道冷静、客观、公正、负责任,其新闻品质堪称上乘。以2011年1月13日头版的文章《一个小贩的非正常死亡》为例(见图5-1),文章将“清远平塘村村民陈师焕与城管发生冲突23天后吐血身亡,家属拒绝官方尸检提议,其死因至今不明”的事实呈现于舆论之中。文章的开篇这样写道:

陈师焕的生命,是在2010年12月12日画上句号的。这位58岁的小贩,没有等到新年的到来,甚至来不及和两个年幼的女儿道别。

从就医,到其失血性休克身亡,只有短短的11个小时。至今,主治医生也没有搞清陈师焕大量失血的真正原因。

图5-1 《南方农村报》2011年1月13日头版图示

家属则将矛头指向清远市城市建设管理监察支队东城中队。按家属的说法,2011年11月19日,陈师焕曾被东城中队五名城管队员两次按倒在地殴打。此后,陈师焕开始感觉胸闷,直至吐血而亡。

东城派出所和东城街道办则认为,上述说法没有任何根据。

随着陈师焕的遗体于2010年12月15日被火化,其死因也许永远无法寻觅,而一个小人物的悲剧和由此带给这个底层家庭的伤痛,却深深烙在了这座城市飞速成长的肌体上。

接下来,文章详细还原了“城管小贩起争执”的场景,以及陈师焕在被打事件之后胸闷直至“吐血700毫升”、“黑色”、“有血块”的事实,而后为冲突另一方也提供了说话的机会:“被打致死无证据”,并展现了陈师焕的家属因担心“没有背景,不信任派出所,如果检测出来(哥哥)不是被害,我们根本拿不出尸检费”而拒绝派出所的尸检提议,致使“陈师焕的真正死因已经无法获知”的事实。最后以街道送来慰问金之事及陈师焕死后的家境场景结尾。通篇由具体事实结构而成,态度客观冷静,读者跟着作者,不是在阅读,而是在看着(历历在目的场景)、听着(目击者的描述)、感受着(小贩及这一弱势群体的生活处境)、思考着(何以至此的原因)。这就是新闻的力量,事实的力量。这样的报道是追求新闻专业主义的职业新闻记者才能够写出的作品。而“新闻专业主义,已为《南方农村报》采编团队所追求和践行。”[9]

持续、理性、富于建设性的舆论监督报道,构筑了南农“专门为农民说话”的品牌价值内涵,这是其“新农村推动力”品牌价值构成的重要一翼。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。