1.权力的形成机制:从“刺秦”说起

正如吴秀明所说:“从某种意义上讲,权力运作实际上表现了人的政治智慧和人生智慧的一个重要途径或方面,它在客观上不能不说是人类历史经验的一个特殊的积淀和组成部分。而从艺术创作的角度审视,权力角逐、计谋权变的诡秘性、不定性,它本身就蕴含着极为丰富复杂的叙事资源,只要稍加转换,就可以写成相当曲折动人的作品。”(16)这个论断不仅把“权力”理解成一种人生智慧,而且也是一个叙事资源;更重要的是,权力又与整个人类的文明紧密相关,进而存在着相当的合理性。“权力是一个人的意志凌驾于其他人的意志之上。因此,就其实质而言,任何权力都是不道德的。但是……不论道德与否,没有一些人对另一些人行使的权力和暴力,任何国家都是不可能存在的,更不用说整个文明社会了。”(17)

20世纪90年代的电视屏幕激情上演《雍正王朝》、《康熙大帝》等展现“帝王御人之术”的权力叙事,就是充分借口上述所谓权力存在的合理性与积极面,广泛激活了人们内心深处的权欲,进而成了一个商业性消费行为。而惟一能与沉醉权术操练的“清宫戏”相提并论的是银幕上出现的“刺秦”情结。电视剧强调的是权谋韬略的形象演绎,电影则是重构帝王形象、重释权力生成的合理性,追探与确立权力的合法性。如果说二月河的帝王系列重在演绎宫廷内争、权力的波诡云变,其叙事消费确定在权术之变上,那么,电影中系列的“刺秦”事件更多地针对“权欲”做翻案式的文章,力图证明人类文明史上权力存在的有效性。因此,“刺秦”最终都成了“护秦”,在对手转变的逆差中建构了秦王崇高的地位,这成为了第五代导演共同的选择,周晓文、陈凯歌、张艺谋等都不约而同地探求权欲的正面意义与社会价值。从接受语境看,在国际文化格局中想象地重建强大的、大一统国家,表现了导演在90年代积极进取的民族主义态度。当然,它们的区别也很明显。与其他两部刺秦之作(周晓文1995年的《秦颂》、张艺谋2001年的《英雄》)相比,1998年陈凯歌的巨作《荆轲刺秦王》建立在病态人格对暴力欲求的基础上,将一个复杂诡谲的刺杀故事改写成心灵的悲剧,重在叙述两个病态人物荆轲、嬴政复杂而阴暗的内心状态,而并不注意叙述那一次被无数文人想象的惊天动地的刺杀。陈凯歌在这里重在以文化仪式的多义符号,深入但生涩地探索人物的心灵。之所以是“深入”的,是因为影片力图以夸张乖戾的行为表面,隐喻混乱的心灵世界;之所以是“生涩”的,就在于影片为引进更多、更复杂的文化隐喻,出现了前后矛盾、偏离逻辑的情节碎片,这在影片中比比皆是。如为了强调秦王性格的复杂,常常以“外强中干”的两元对立的叙事策略来塑造,但令人遗憾的是,在这种刻意而僵化的极强、极弱的两元摇摆中,秦王的真实感进一步退化。如在处死嫪毐的一场中,秦王外在的虚张声势掩饰不住自我怀疑与内心痛苦,但是从叙事情理来看,秦王不可能让临死的嫪毐说出那样一番动人心魄的话语;再如赵女在“四海归一”的地图上满不在乎地踏步,似乎是对秦王毫不掩饰的嘲讽,但随后为了秦王宏大的政治目标,自毁容貌并回燕国寻找刺客。由此可见,主要人物的非理性只能折现其精神的狂乱与放纵,很难真正地阐释权欲的理性价值,进而难以完成导演对权欲积极、正面的释读,致使影片出现了多重混杂的声音。

说到这里,我们不妨来仔细地考察陈凯歌建构合法性权欲的元素。秦王为权力而“杀人”,但很快就付出代价:在走上至高权力时不得不割舍周遭情感。而且,在产生权力的同时,压抑也发生了作用。与日本作家荒俣宏的原作相比,影片的秦王、荆轲以及嫪毐、燕丹等非理性的疯癫行为无疑是最大的改动。这实则透露出陈凯歌对权力机制的理解:权力与压抑犹如一纸两面,相辅相成。权力的压抑机制致使渴求权力的人物精神畸变,权欲获得合法化的前提却在于必须先承受权力机制的压抑。从这个角度说,《荆轲刺秦王》就是一次对权力建构与解构的悖论性演绎:“刺”既是对权力的颠覆,又是对既定权威者的认同;权威者虽然拥有了无上的权力,但自身也被无形的权力异化。从权威者的人际关系看,秦王周围存在着人性扭曲的征服与支配关系,如与赵女(为秦王从无私奉献到决裂反抗的心路转变)、燕丹(对权威者秦王的畏惧心理)、吕不韦(为至上的权力的弑父行为)、嫪毐(夺宫篡位的谋反事件)等等。从权威者的住所空间来看,幽深的宫殿,悲号的监狱,残酷的战场,等等,构成了一个规诫、压抑的隐喻。然而,值得思量的是,从总体上看,陈凯歌在《荆轲刺秦王》中对秦王的权力渴求并不是批判,而处于赞同甚至赞美的立场。联系到前面的《秦颂》以及后来出现的张艺谋《英雄》,这种“大一同”的统一渴望一直是第五代导演群体的历史期盼,地域的统一、国家的强大、社会的发展构成了第五代导演“直线性”的历史发展观。更深刻地说来,这与20世纪80年代第五代崛起的社会背景中的勃勃热力、新时期国家事业的百废待兴密不可分。

第五代导演热衷阐发权欲积极意义的影片总是受到来自不同层面的批判,而让人感到惊异的是,第五代导演批判权欲的影片却获得了一致的叫好。对权力的认识,英国历史学家阿克顿比较清醒:“历史并非清白之手编织的网。使人堕落和道德沦丧的一切原因中,权力是最永恒的、最活跃的。”(18)自然,对权欲的批判形成了艺术的一大主题。在我国,许是电影艺术与道德联系得过于紧密,在银幕上对权欲进行道德批判甚至超过了小说。从苏童小说《妻妾成群》改编而来的《大红灯笼高高挂》可谓典型,无论是观众还是专家,尽管觉察到《妻妾成群》的电影化过程“最明显的改变是其中的主观感受与精神力量的相对削弱”,但也不得不承认张艺谋的改编是一次比较成功的操作。(19)与《荆轲刺秦王》热衷叙述国家权力不同,《大红灯笼高高挂》则对传统家庭中的权力欲望进行了批判。中国家庭结构与政治结构全然相称,使两者在权力争夺上又有相通之处。张艺谋以家庭权力的争夺来透视中国人的政治权欲心理,这是他对女性世界特到而深邃的理性批判,远远超出了同类影片对女性简单同情的道德立场。1989年出现的《妻妾成群》中,颂莲很快就从权力争斗中抽身而出,女性的争风吃醋在她坚守理性与信念的现代人性立场上失去了影片里那种强大的吸附力,对死亡感觉异常敏锐的颂莲更深刻、更哲理地看透了存在的虚无,沉湎于自我死亡的臆想而孤独地打发寂寞的日子:这是超越权欲的女性形象。但是,时隔两年出现的《大红灯笼高高挂》则淡化了死亡的哲理臆想,极力突现女性日益膨胀的、现实感极强的权欲。陈府就是一个巨大的染缸、权欲的黑洞;每天例行的点灯仪式将每个女性潜在的权欲无限制地激发出来。在这里,“性”成为了向男性乞取权力的策略。这是一次现代权欲的借尸还魂,一方面,颂莲的大学生身份显见地传达了现代文化气息,弱势的现代人主动而又绝望地卷入传统权力之争的涡流;另一方面,权威者对颂莲的惩戒是针对身体的规训,“发疯”的定性只能使颂莲的身体受到压制,而难以撼动她在精神上对权力的渴求。福柯认为,“古典时期有针对灵魂的符号——惩罚权力,现代时期则是针对身体的规训权力。”(20)可以推断出,不否认传统家庭中存在着与之类似女性的权欲漩涡,也不否认传统家庭中超越权欲的女性的存在,但张艺谋重点在于展现现代知识女性心灵深处的权力渴望,这种渴望不会因为身体受到现代惩戒而悄然退场。(https://www.xing528.com)

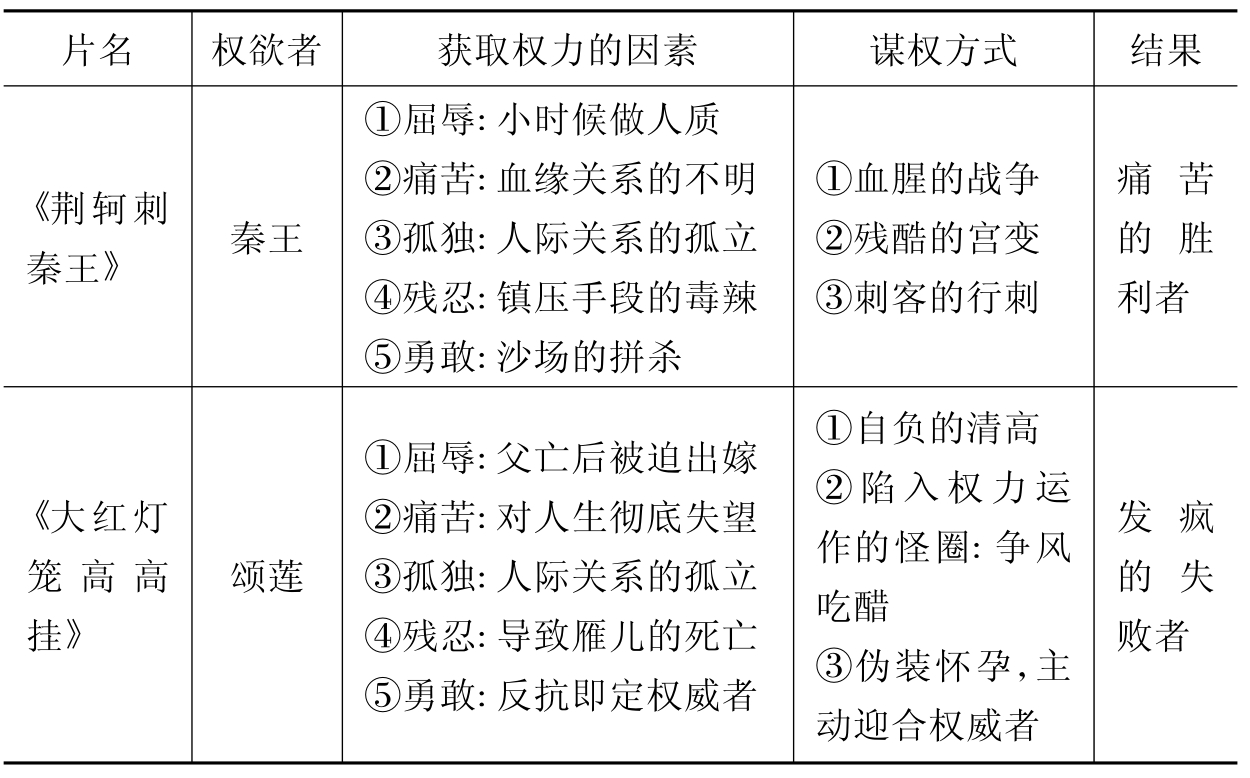

如果把秦王当做一个强势的权欲者,那么颂莲就属于弱势的权力欲求者。然而将两者并列起来,我们可以发现两位导演在设定谋求权力的合理性因素方面有着惊人的相似。(见表2-1)

表2-1

获取权力的相似性集中地说明了第五代导演关于权欲叙事的奥秘:谋求权力者往往已是既定权力的受害者。诸多导演以不同方式言说“刺秦”事件,试图对秦王的权欲做出“翻案”式的阐释(如周晓文的《秦颂》以宏大壮丽来歌赞,张艺谋在《英雄》中以“天下”阐释秦王的胸襟;陈凯歌的《荆轲刺秦王》以痛苦诠释秦王,等等),过多的镜头停留使之获得了袒露内心的权利,因而激发了观众的同情,促使对人物的认同。但是,影片所传达的历史观、权力观很难让当下观众赞同。正如上文所说,第五代导演们的权欲批判之作是深刻的,然而在面临建立权威、阐析权欲积极意义的时候,总是陷入了一个难以摆脱的困境之中。说到底,其症结在于所传达的是一种传统的暴力性权力观,一个“以暴易暴”的原始病态心理。这与中国传统文化人格有着密切的关系。有论者认为,如果说西方文化强调原罪,那么,中国文化的根底在于耻辱感,传统中国的权威者往往属于雪耻型人格。这种人格带有强烈的体验色彩,绝对不以理性的思考为转移,而是呈现出极大的情绪性和意向性。(21)我们注意到,表2-1中的权欲者都有一段屈辱的经历,这暗合了权欲者后来的雪耻行为(秦王大肆掠夺扩张,不啻于一种报复行为;而颂莲则将屈辱转移到雁儿身上,导致其死亡)。应该说,这是一个第五代导演难以摆脱的悖论。用黑格尔的话来说,这是一个历史的诡计,“即人们自以为在做什么,而实际上却只是在为另一种东西服务的工具。”(22)第五代导演(尤其是陈凯歌、张艺谋)深谙个人主义思潮,以探索纵深维度的内心世界为创作主旨,无论是早期的先锋实验之作,还是后来遵循商业原则的作品,或多或少都存在着向人性深处推进的主观努力:以耻辱来读解权欲的渊薮,以孤独设定权欲的代价,以痛苦来扩展权欲的深度。毫无疑问,这集中体现出第五代导演利用西方人道主义进行启蒙的主题。但是,影片逻辑基点——个人主义却意味着个人受到羞耻而后变本加厉的报复,在暴力的角逐面前,隐藏的粗俗的“个人至上”原则被前所未有的张扬开来,甚至连“胜者为王,败者为寇”的强权逻辑也获得了生命意志力的粗暴解读。从根本上看,第五代导演张扬个人意志的权力观实质上与中国传统文化对改朝换代的暴力理解完全一致,启蒙的目的恰恰落入了反启蒙的历史诡计中,这在注重公共权力领域中以社会契约的形式,进行合法、合理建构的当下很难引起共鸣。客观地说,第五代导演对历史充满暴力色彩的权力解读影响了社会人群的伦理认同,也将银幕上的权欲呈现得过于诗意化,而与现实越来越遥远。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。