《左传》载,昭公七年(前 535年),晋国的赵景子向子产询问鬼神的问题,子产说:“人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂。用物精多,则魂魄强,是以有精爽至于神明。匹夫匹妇强死,其魂魄犹能冯依于人,以为淫厉。”[59]

子产的话表明,当时的人认为鬼与神的区别是很明确的:人死后,其精神化为魂气者,上升于天为“昭明”的神灵;其身体和魄则要下而归于地,成为鬼。对照《礼记·郊特牲》篇所云“魂气归于天,形魄归于地”,可知春秋时代的鬼神观中确有高低贵贱的二分现象。当代学者杨伯峻注《左传》,对子产论鬼神的言论感到不可理解,他这样写道:“子产不信天道,不禳火灾,见《昭十八年》传,而信鬼神,详梦,甚为矛盾。疑鬼神详梦之言皆非子产之事,作《左传》者好鬼神,好预言,妄加之耳。或者子产就当时人心而迁就为之。”[60]

杨伯峻的判断关系到古代史官的诚信与否问题,不得不辨。子产的地位和名声,可谓如雷贯耳。他在郑国为卿时,郑国公子中就有传言,说:“子产仁人,郑所以存者子产也。”[61]郑国公子居然将一个国家的兴衰都系在子产个人身上,可见其受重视的程度。孔子听说子产去世,都要流泪并感叹说:“古之遗爱也!”[62]从当时人对子产的推崇程度看,史官记录他的话当不会是信口开河。窃以为其言论不但庄重严肃,而且传递着来自史前玉教的基本教义内容。

我们把子产有关“精”的言论和《国语·楚语》中观射父的言论并列起来看:玉帛作为二精,其能与人类生命共振的意蕴就显现出来。玉帛以及后来的金属都属于典型的“物精”,它们与人类个体及社会的生命互通互感,也充当人神之间的关联物,成为“礼”的基石和物质要素,因此显得特别重要。

玉帛之“精”与人类生命的关系,还特别指向人死后的生命去向问题。初民认为,人的肉体最先孕育,其次为体之魄,再次为体魄之魂。所以子产说人生始化为魄,指人孕育出胎儿状的身体,这时还没有被注入灵魂;又说“既生魄,阳曰魂”。生命三要素之间,有其依次诞生的先后程序:没有肉体,体魄和魂灵无所凭依,所以先有肉体和魄,凭依的魂再接踵而至。在华夏先民看来,人类个体生命所禀赋的魂魄,在生命能量方面,会有很大的差异性。魂魄是强是弱,关键要看其是不是“用物精多”。如果用物精多,则魂魄强,否则就弱(图3—19)。如果魂魄特别强盛者,甚至还有可能接近神明的境界。这就是子产说的“是以有精爽至于神明”一句话的底蕴。这就容易使人想到中国式修道实践:俗人先修炼自身为君子,再从“君子比德于玉”的高境界出发,迈向圣人乃至神明。这样的信仰一定会给修行者带来极大的内在动力,驱动华夏神话的一大特色发展方向——仙话。古人求仙的一个途径是通过玉达成,佩玉也好,直接食玉也好,都包含着从玉中汲取物精的动机。除了玉帛以外,还可以求诸其他手段实现成仙理想,从秦皇汉武的痴迷求仙,到后世的炼丹术、游仙诗和度脱剧,其基本要旨都在于探寻一个奥秘:人怎样变得像神一样永生?

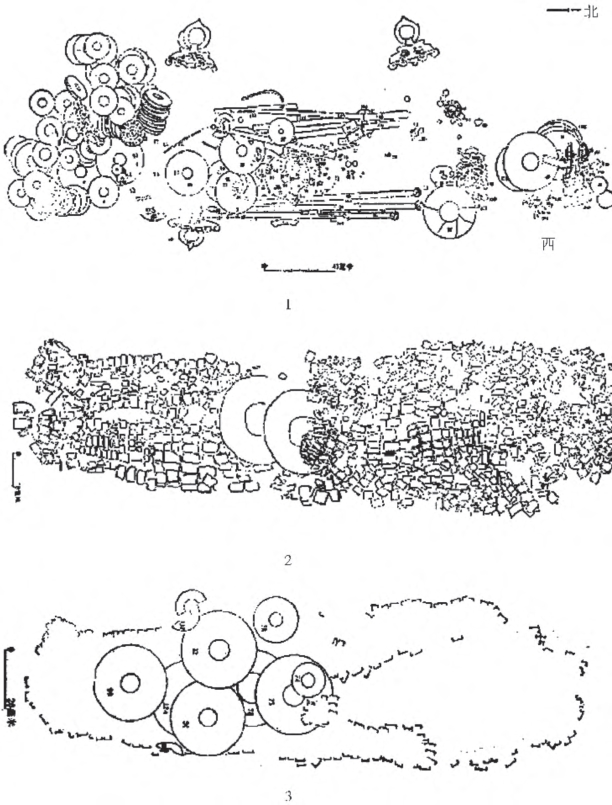

图3—19 “用物精多”的实物见证之二:陕西韩城梁带村芮国墓M26号出土玉器十三种线描图。其中1为玉雕束帛,2为玉蚕,6为玉蝉,13为玉熊。蚕、蝉、熊皆为古人心目中生命周期循环的蛰虫或蛰兽(冬眠之兽)。其余龙、凤、花蕾等,其宗教神话寓意更为明确

(引自陕西省考古研究所等:《陕西韩城梁带村遗址M26发掘简报》)

西方神话强调人神之别,一开始就杜绝了凡人变成神或仙的可能性,而华夏神话则不同,逝去的先祖和先王们都在天国为神。国人所谓仙,就是人修成的神。道家话语中描述的人类榜样——那些吸风饮露、不食五谷、乘风漫游于天宇的“真人”或“至人”形象,还有老子比喻的“圣人被褐怀玉”形象,毫无疑问都是此类魂魄无比强盛者生活风貌的表现。因为玉帛就是精,代表生命的原力,佩玉者的身体自然与不佩玉者的身体有所区别,至少在精的层面上会截然不同。《庄子·刻意》篇不仅强调“守精”的重要,还将“精”与“神”两个同义字组合成“精神”一词,并美称之为“同帝”,通过守精和同帝的关系,讲出道家修炼的基本原理。

精神四达并流,无所不及,上际于天,下蟠于地,化育万物,不可为象;其名为同帝。纯素之道,惟神是守。守而勿失,与神为一;一之精通,合于天伦。[63]

对庄子上述话语中的宗教关键词,笔者曾试图作出比较宗教学视角的评论:“中国的‘同帝’毕竟不同于希伯来人的上帝,他不直接用赏罚去干预、调控人的行为,把自己的意志强行推广于人类社会,而只是以自然化育的方式为人类与众生物提供不朽的生命力,因此可以称之为精气、精神、精魂等等。这些大同小异的词汇表明中国式的宗教信仰中总是把超自然力同‘精’的概念相联系,因而带有某种医学哲学的色彩。”[64]“这些以‘精’为神的看法显示出中国古代的鬼神信仰的特殊品格,又开启了以‘精、气、神’为核心的中医思想的先河。正因为这样,西方宗教强调上帝的全知全能和绝对意志,中国宗教却强调天人合一式的生命贯通……自老庄开始便特别看中个人的精神训练,讲‘守精’和‘养生’。”[65]

至于孟子推崇孔子为天纵之大圣,达到一种“金声玉振”的伟大境界,以及孟子自己提出的“养气”说,都体现为儒家系统对国教信仰的再表达。因为玉教信仰在随后到来的冶金技术时代,拓展出金属崇拜,即扩大玉帛为精的原有信念,认为金属也像玉帛那样,皆为精之载体。葛洪《抱朴子》所说的“金玉在九窍则死者为之不朽”,是华夏拜物教从玉帛组合崇拜到金玉组合崇拜的明证。在神话思维中,金属的可熔铸性犹如生命的再造契机。冶金的发明与炼金术神话观密不可分。“金声玉振”的说法表面上指声音,其实质还是声音中承载的神圣生命力,可以超越个体有限的躯体而传播,并发扬光大。浩然之气的原理也是如此,重在强调后天的修炼功夫。这便是由孔子、孟子到儒教所建构的信仰力量。儒家所强调的“德”“明德”“积德”等,与“精”的信仰和观念也是息息相通的(详见下节分析)。(https://www.xing528.com)

从上述分析可知,有关玉石神话信仰,古书记载中没有比子产的判断更为明确的原始标准了。儒家特别强调的君子与小人之分,还原到子产的人体生命神话的表述方式,即君子精多则魂魄强大,小人精少则魂魄羸弱(图3—20)。那么,什么才是“用物精多”呢?个人怎样才有可能达到此类境界呢?

孔颖达《春秋左传正义》云:“人禀五常以生,感阴阳以灵。有身体之质,名之曰形。有嘘吸之动,谓之为气。形气合而为用,知力以此而强,故得成为人也。此将说淫厉,故远本其初。人之生也,始变化为形,形之灵者名之曰魄也。既生魄矣,魄内自有阳气。气之神者,名之曰魂也。魂魄神灵之名,本从形气而有。形气既殊,魂魄亦异。附形之灵为魄,附气之神为魂也。附形之灵者,谓初生之时,耳目心识,手足运用,剔呼为声,此则魂之灵也。”[66]又云:“魂既附气,气又附形。形强则气强,形弱则气弱。魂以气强,魄以形强。若其居高官而任权势,奉养厚,则魂气强,故用物精而多,则魂魄强也。”

那么,“用物精多”之“物”指的是什么?杜预注说是“权势”。《春秋左传正义》则云:“物非权势之名,而以物为权势者,言有权势则物备。物谓奉养之物,衣食所资之总名也。是以有精爽,至于神明。”又云:“此言从微而至著耳。精亦神也,爽亦明也。精是神之未着,爽是明之未昭。言权势重,用物多,养此精爽,至于神明也。”[67]

在子产所说的“匹夫匹妇强死,其魂魄犹能冯依于人,以为淫厉”之后,还有接着说的一段话,实际是印证以上所说的道理,一般的引用者都略去不引,非常可惜,导致不利于全面理解子产的话。接下来的话是这样说的:

图3—20 “用物精多”的实物证明之三:广东广州出土的西汉南越王墓椁内层的玉器

(引自广州市文物管理委员会等编:《西汉南越王墓》)

况良霄,我先君穆公之胄,子良之孙,子耳之子,敝邑之卿,从政三世矣。郑虽无腆,抑谚曰“蕞尔国”,而三世执其政柄,其用物也弘矣,其取精也多矣,其族又大,所冯厚矣。而强死,能为鬼,不亦宜乎?[68]

此话表明:人死后能否化为鬼神并且葆有强大生命力,也要看其生前的条件。在“用物弘”和“取精多”之间存在明确的因果联系;在其“族”的大小与“精”所冯(凭)的厚薄之间,也有因果联系;个人出身的贵贱,从政的时间长短,掌控权力的大小和持续时间的多少,家族势力的大小,使用的物的精粗品质及大小多少,都是关系到“精”所凭依是厚是薄的重要因素。其信念根源当来自史前拜物教的玉教基本教义。明确玉帛之物精的价值,玉帛与礼的相关性问题便可迎刃而解。如果“礼”的物质内涵本来就特指玉帛,则礼的实际目标也在于协调天人间的能量,为礼的实践者更多更好地“取精”。这一层拜物教信仰的内核,需要等到儒家用人格宗教倾向取代远古以来的拜物教倾向,才得以最终改变。这种取代、转换过程,在东周时期逐渐展开。前面引用的孔子话语“礼云礼云,玉帛云乎哉”,便明确表现出从关注物到关注精神的转变。再如《左传·襄公十五年》记载的宋人得玉叙事中,也有清楚的呈现。

宋人或得玉,献诸子罕,子罕弗受。献玉者曰:“以示玉人,玉人以为宝也,故敢献之。”子罕曰:“我以不贪为宝,尔以玉为宝。若以与我,皆丧宝也。不若人有其宝。”稽首而告曰:“小人怀璧,不可以越乡,纳此以请死也。”子罕置诸其里,使玉人为之攻之,富而后使复其所。(正义曰:我得不贪,女得其玉,是我女二人,各有其宝。)[69]

“玉人”是东周时期各诸侯国中专门为统治者鉴别玉料和生产玉礼器的专业人员。一位来自民间的不知名的宋人献玉者,以为经过玉人职业眼光鉴定为宝的玉,一定价值连城,所以拿来进献统治者。没想到子罕有自己的做人准则,即“以不贪为宝”。他如果接受了宋人献来的玉,就打破了自己设立的“不贪”之人格标准,所以他坚守其人格标准而不接受所献之玉,这使得自己的人格之宝和献玉者的宝物都不至于丧失。但是从献玉者“稽首而告”的话中可知,玉作为天赐人间的圣物,为当时社会统治阶级所垄断,平民百姓是不可以拥有的。所谓“小人怀璧,不可以越乡”,否则会犯下死罪。子罕将玉料交给自家的玉匠加工成玉器后出售,让献玉人既可以免罪,又可以因为这块玉高价售出而发家致富,衣锦还乡,子罕自己依然保持不贪的君子美誉。这一次发生在公元前558年的献玉事件,充分表明原始的玉石神话拜物教信仰如何遭遇新兴的儒教人格宗教思想的挑战。这件史实可以帮助理解《论语·子罕》中的孔子,为什么在回答子贡的问题“有美玉于斯,韫椟而藏诸?求善贾而沽诸”时,会毫不犹豫地重复说:“沽之哉,沽之哉!我待贾者也。”[70]

把人格和思想品德看得比传统观念中的国宝美玉还要宝贵,这是玉教拜物教传统数千年来所遭遇的真正的新观念挑战。社会所推崇的核心价值从物向人转移,虽然还仅仅是个别的现象,远远没有得到广泛普及,但毕竟是值得注意的思想新动向。好在儒家主流伦理还有“君子必佩玉”和“君子比德于玉”的强烈信念,维系着社会统治者的用玉实践,不然的话,不用等到汉王朝覆灭时,中国玉文化的衰微或许会提前数百年到来吧。在子罕和献玉者所代表的两种价值观中,以玉为国宝的观念无疑是更加深厚的传统价值观的表现。其深厚的程度,比“国”的观念出现还要早许多年,需要从献玉事件发生的公元前6世纪,上推约三四千年,至红山文化和崧泽文化的玉殓葬流行时代。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。