第三节 悲悯意识与艺术良知

田沁鑫几部重要的代表作《生死场》、《狂飙》、《赵氏孤儿》有着一种稳定和共同的美学精神,她的舞台剧创作处处渗透出浓重的悲悯意识,呈现了总体悲怨美的艺术风格。她的严肃深沉的命题选择,以及浓厚、苍劲、悲凉、强烈的舞台创作风格在20世纪和21世纪相交的中国话剧演出舞台上,在总体轻歌曼舞的商业戏剧或者帝王将相的主旋律戏剧模式的包围中,更显示出高尚的人文主义的思考和严肃的理性主义的精神价值。在她的追求中有着西方人文主义精神的追寻,也包含着中国传统美学精神的现代意识。

“悲”是人类的情感基本形式之一,女性偏爱“悲剧”,源于女性的弱势处境造成的悲悯意识和忧患意识。田沁鑫以《我做戏,因为我悲伤》一书的标题直抒自己悲怨与愁苦的心志,“苦”是其人生经历的真实,“悲”是她感悟的人生况味。

戏剧是诗,“诗可以怨”,这又是中国诗学的美学传统。“悲”的审美感受是中国诗歌的普范模式,其情感的最深寄托和表露是“陨涕”之悲。在这样的传统文化心理导引下的诗人,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的感慨就尤为强烈。“悲”的审美心理体验中既蕴含深层的文化内容,又蕴含着中华民族审美习惯、审美意识、审美心境和审美动力。

稍稍数点一下古代的文艺作品,我们不难发现古代的骚人词客的主体情绪中表现出来的异常敏感的悲剧性的因素。上古的人类就表现出对于生命的忧患意识,这是先民们对于生存的哲学意识的最初形态。中国文学史中的悲怨气息早在先秦时代就已出现,《诗经·魏风·园有桃》中写道:“心之忧矣,我歌且谣。”《易·系辞传》曰:“作易辙,其有忧患乎?”《孟子》亦曰:“生于忧患而死于安乐。”意在敦促人类不要停止人生艰难的进取和创造;又比如“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能……”忧患和苦恼作为普遍的群体意识渗透在历史社会环境中,构成其创作和欣赏的经验,这便产生了艺术的悲剧美的审美基础和审美心理,忧患意识逐渐成为艺术家的自觉的审美方式。

《诗经·小雅·四月》写道:“君子做歌,维以告哀。”历史悲剧画面构成了悲剧性的汉魏情调的厚重底色,在这厚重的底色之下埋藏着熠熠生辉、千古不朽的篇章,曹操的《蒿里行》、《苦寒行》,曹植的《送应氏》,王粲的《七哀诗三首》等至今广为流传的千古诗章。从唐代传奇小说中弥漫着绚丽但是哀婉的悲剧之美,到元代杂剧中感天动地的《窦娥冤》,凄惨悲怆的《梧桐雨》;从纯美凄绝的《长生殿》到感人肺腑的《桃花扇》;从《赵氏孤儿》中程婴悲剧性的“献子”到《汉宫秋》王昭君无奈的自我“流放”;直至《红楼梦》中美轮美奂的宝黛的爱情悲剧;从屈赋的抒情咏叹到传奇杂剧、诗词歌赋,诗歌领域中离别诗、送别诗的悲美主题和哀怨情调;种种悲的审美现象如“楚臣去境,汉妾辞宫,或骨横朔野,魂逐飞蓬”,无不体现出“以悲为美”的悲剧精神。刘鹗《〈老残游记〉序》认为:

《离骚》为屈大夫之哭泣,《庄子》为蒙叟之哭泣,《史记》为太史公之哭泣,《草堂诗集》为杜工部之哭泣。李后主以词苦,八大山人以画哭,王实甫寄哭泣于《西厢》,曹雪芹寄哭泣于《红楼梦》。

诗人们视“悲”为情感的极致形态,不仅在对于存在“悲”的事物和对象身上感受到“悲”,也能在欢乐的现象和事物背后体味到感伤,也就是说当主体以“悲”的心境体察对象时,能够透过“喜”的表象领略“悲”的意蕴,“赋其声音,则以悲哀为主;美其感化,则以垂涕为贵。”

在中国古代,忧患意识是历代士子文人普遍的审美意识、审美心境和审美动力,历代文人骚客对“悲”的主体性情绪表现出异常敏锐和深刻的感受力,构成了民族审美形态的极为重要的心理内容。“悲”是普泛式模式,是情感塑造的独特方式。“一片花飞减却春,风飘万点正愁人。”(杜甫《曲江二首》)“正声何微茫,哀怨起骚人。”(李白《古风》)“执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔……”(柳永《雨霖铃》)。“古人以音悲为美”(黄晖《论衡·自纪》校释)钱锺书概括为:“奏乐一生悲为善音,听乐以能悲为知音。汉魏六朝,风尚如斯。”[6]古人将情感的最深沉的表露与“陨涕”之悲相等同。嵇康《琴赋·序》中写道:“感荡心志,而发泄幽情”;陶渊明在《感士不遇赋》中悲叹:“悲夫!寓形百年,而瞬息已尽……夫导达意气,其惟文乎!”屈原作《离骚》,自哀其穷志,愤世嫉邪意,寄在草木虫;司马迁在《报任少卿书》所言及的“愤”就是一种悲剧性心理的反射,反映了文人士子的普遍心理。在“正声何微茫,哀怨起骚人”的土壤中,大批文人墨客对于“悲”的审美感受积淀成为高度的美学意识,成为文艺创作领域的普范式心理。触景生悲,咏物伤怀成为观照现实对象的集体无意识,构成了民族审美形态的极为重要的心理内容。

中国历史上社会裂变和动荡,社会萧条和礼制崩溃;骚人词客的主体情绪中表现出来的异常敏感的悲剧性的因素;中国古老的文化意识中的悲剧情怀;文人士子的普遍心理构筑模式;“诗可以怨”的诗学传统,所有这一切形成一种审美的合力,发展了民族传统美学的“悲”的审美心理结构,女性导演的创作美学中呈现的悲怨美的集体无意识也和中华民族传统这一审美的普范式模式有着一脉相承的关系。

《赵氏孤儿》一剧,导演把戏剧的时空置于礼乐崩溃的春秋乱世的背景之中,假想了那个有着淫乱、破坏和私欲,有着残暴、篡夺和霸占,也有信义、侠义、大义,有恶行也有良善的古代社会。她说自己在《赵氏孤儿》中构筑了一个悲伤的时世,悲伤乃是缘由礼制的崩塌,秩序的毁坏,混乱的蔓延,在一片毫无秩序的法度的混乱中,人显得异常孤独和苦痛。人们的视野中只有山峦,荒漠,泥土的宫殿,黄沙和风尘,只有巫阳,流星雨,青铜器和陶壶瓦罐。即便是在人性的较量中,在浓情蜜意的爱情中,在荒淫无度的情欲的泛滥中,在恩怨情仇的决断中,人无法摆脱的是悲伤和孤独。“今天以前,我有两个父亲……今天以后,我是……孤儿”,这是导演给赵氏孤儿最后的台词。这样的悲伤和孤独感又何尝不是那个在现实中的作者的悲伤和孤独,在对于身处礼乐崩塌的社会环境中的古人的感受中,作者又何尝不满怀着对他们深深的同情和关切,同情古人的作者又何尝不是在同情一个现代失序了的社会,同情失去和谐的社会中的卑微的人群呢?悲悯和怨愤的导泄不正是源于自身生命的强烈的悲的经验和感受么?

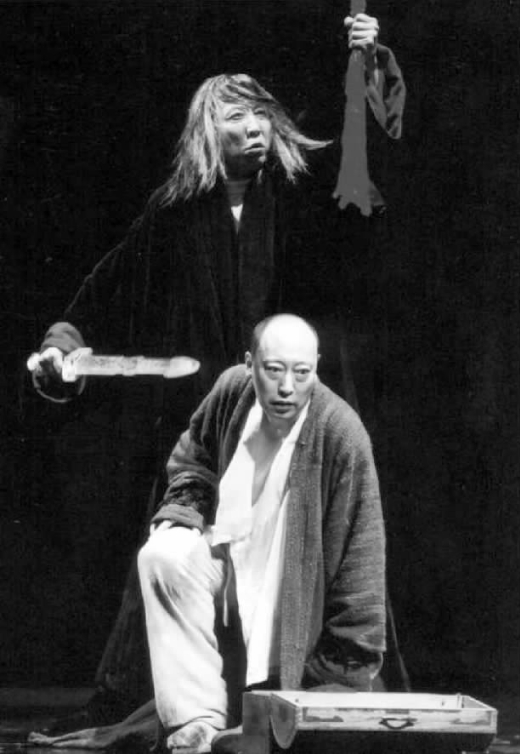

程婴是田沁鑫在《赵氏孤儿》中塑造的又一个古代义士、悲剧英雄。这个行走于市井的草药医师,在还没有被卷入宫廷的政变和杀戮之前,过着“闲来倚门数暮鸦”的闲散生活,看病问诊,居家度日,命运将他推进了一场残酷杀戮的激浪和漩涡之中。“托孤”的重任,承诺的信义从此改变平凡的人生,他义无反顾地坚守信义,严守秘密,弘扬天道。其舍生取义的义举先是感动了辅国将军韩厥,韩厥为保赵家血脉英勇赴死。之后,程婴又和公孙杵臼酝酿了苦肉计,先后断送了自己刚出世的孩子,结发的妻子,以及白发苍苍的公孙杵臼,承受着全天下人的鄙视和辱骂(图257)。他苦心孤诣地将赵氏孤儿抚养长大,当真相全盘托出之日,也是义士的生命走向终点之时。临死,程婴的耳边回想着妻子死前的苦苦责问:

……不是你去问诊,我家中吹火烧饭等你回来吗?你如何去仿义士们的做法,你又如何自当义士,自毁家门……

图257 程婴与公孙杵臼

图258 程婴与屠岸贾

这一义士的形象是导演在一片混乱的社会环境和残酷杀戮中着重渲染的道德、诚信和良善的光芒。程婴的恪守诺言、大义凛然、舍生忘死、义薄云天是作者理想中的君子之举和英雄行为(图258)。导演在剧中还塑造了另外一位仁义的典范公孙杵臼,这一年届七旬的老者,因程婴之壮举的激励,甘愿舍弃平静的山野生活,效君子之舍生取义,从容赴死,舍弃了庸人的苟且度日,选择了一个辉煌的人生终局,在死亡到来的时候,昙花一现般地闪耀出人性至善的光辉。

“悲”的审美心理包含着人的主动积极的对于世界和社会的富有实践意义的审美改造,在审美改造中获得作为人的全部的价值和本质的实现。人的本质和价值的实现存在于不断的、不懈的人的实践活动之中,既包含了在顺境中人的本质的自我实现,同时也包含着在困境中人的本质的自我实现。对于一位真正的人生的奋斗者和勇敢者而言,在逆境中非但可以实现自我而且可以更好地实现自我。面对强大的自然力量或者社会的残酷竞争,人往往感觉自身的渺小和微不足道,弱者似乎总是难免会遭受痛苦和灾难,在自身的渺小和外力的强大的较量中,人的意志和心灵、人的智慧和精神得到了最大限度的锻炼和考验,这种面临危险和苦难的紧张感往往会成为推进生命壮大和提升的动力,在壮大和提升人的生命力的过程中,人获得了前所未有的最高程度的英雄激情和英雄行为,其精神和意志得到锤炼和发展,其主体的崇高感和优越性在审美活动中得到了更高程度的实现。

田沁鑫在《我做戏,因为我悲伤》一书中写道:(https://www.xing528.com)

我做戏,因为我悲伤。悲伤于现今社会的混乱,私欲的弥漫,道德底线的几近崩溃,思想的覆灭,礼节的丢失。垄断与霸占的蓬勃与横扫,过度的竞争产生出了情绪上的迷乱、焦躁到不识好歹。人和人之间的隔膜越来越深,甚至出现有良善举动之人,我们都会想想他是不是有什么其他的目的。真是悲惨的人生图景。忙乱而无序。我做戏,因为我悲伤。悲伤在我的社会中。让我们营造一个我们展开想象而构筑的舞台和假想社会……[7](图259)

图259 《赵氏孤儿》最后一幕 程婴、孤儿和屠岸贾

悲天悯人的审美心理是女性艺术思维和创造美学中不可忽视的特性,而这个特性也许正是女性历史和文化处境的一种潜意识的反射。

充满生存的残酷和死亡的挣扎之精神气质的舞台创作是女导演创作中较为多见的一类作品。对于“死亡”主题的戏剧,我们可以尝试梳理出女导演创作的审美心理。她们通过观照正在承受痛苦的悲剧主人公,观照他们如何面对命运的残酷和悲剧的终局,观照他们如何选择生命的延续状态,观照他们如何挺身反抗命运的无情和暴力,观照他们如何战胜罪恶的凶手,在这种观照的背后,正是她们潜意识地反观自己能否承受生活的痛苦、生命的重压以及做出自己人生的选择的意志和信念……

死亡的主题吸引着女性导演:孙维世《钢铁是怎样炼成的》,陈颙的《伊索》、《红鼻子》、《蒙塞拉》是关于死亡主题的戏;张奇虹《风雪夜归人》、《“死亡天使”的名单》、《一个死者对生者的访问》是关于死亡思考的戏;林荫宇在《导演档案》中列举出她喜爱的关于“死亡”主题的作品:《晚安啦,妈妈》、《火鸟》、《捉刀人》、《战地玉人魂》、《海的女儿》;陈薪伊《奥赛罗》、《商鞅》;雷国华《自烹》、《牛虻》以及田沁鑫的《生死场》、《赵氏孤儿》,都与“死亡”的主题有着非常直接的联系。保尔为着壮丽的理想死了,牛虻为神圣的信仰而献身,伊索纵身一跃成就了人性的尊严和解放,奥赛罗如梦初醒般地追随苔丝德蒙娜而去,程婴为了一个生命的嘱托死了,公孙杵臼死了,崔琰死了,商鞅死了,王婆死了,金枝死了,白马飞飞都懂得宁死不受辱,小人鱼在太阳升起的时候化成了泡沫……有位导演说,有时候即使剧作家没有在戏里写出这样的场面,导演也会千方百计地从作者的文字里寻找出并且生发出有着“死亡”的悲剧美的场面和情景(图260)。

图260 “今天以前,我有两个父亲……今天以后,我是……孤儿”

女导演演绎死亡主题的内在创作心理有何特征呢?我认为,不是因为女性导演偏爱“残酷”的场面,尽管“死亡”往往是和“残酷”联系在一起的。她们所关注的不是流血、流放、残酷和死亡的本身,而是指从这些悲剧的表象中发散出来的充满生命欲求、生命激情、生命意志、生命力量的精神气息。故而,其艺术表现死亡的方式大致有两种,一为暴露死亡的真相,用以反衬生命和青春的美好,从而更加激发起人们对于人生的热爱和生命的珍视;二为施以生命的关怀,帮助人们从有限感和死亡的悲观的情绪中解脱出来,实现精神世界的强壮和坚韧,从而更加超然和豁达地面对生活甚至是厄运。两者的共同之处在于,对人类精神世界的关怀和拯救。故而,关于死亡和残酷的选题,在女性导演的作品中具有着人道主义的精神本质。

女性导演在戏剧的创造中感受着历史的脉搏,时代的灵魂;感受着生命的灿烂,死亡的必然;感受着不朽的文化,崇高的典范;感受着静穆和伟大,躁动和肤浅;感受着真理的光辉,谎言的卑劣;感受着无限和博大,也感受着渺小和卑微,她们无法做到全然的洒脱,也无法做到全然的沉重,浩然正气时常充溢着她们的胸腑,悲愤之气也常使得她们拍案而起。悲怨美的审美心理无意识中对照着女性生命主体的历史文化处境。在遭受挫折和厄运的时刻,如何思考并给出选择、回应,在思考、选择、回应甚至对抗中,她们实现了艺术的真,也领略了人生的美。

【注释】

[1]萧红(19111942),原名张迺莹,笔名萧红、悄吟,出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭。为了逃婚出走,困窘间向报社投稿,并因此结识萧军,两人相爱,萧红也从此走上写作之路,两人一同完成散文集《商市街》。1934年,萧红完成长篇《生死场》,在鲁迅帮助下作为“奴隶丛书”之一出版。萧红由此取得了在现代文学史上的地位。萧红带有左翼现实主义风格的小说还有一部长篇《马伯乐》,但质量不高。她更有成就的长篇是写于香港的回忆性长篇小说《呼兰河传》,以及一系列回忆故乡的中短篇如《牛车上》、《小城三月》等。这位没有受过高等教育却有着写作天才的女性命运悲凉,1942年1月22日死于香港,当时她生命中的两个男人都不在身边。

[2]田沁鑫《我做戏,因为我悲伤》,131页,作家出版社,2003年版。

[3]《狂飙》剧本,田沁鑫,《我做戏,因为我悲伤》,67页,作家出版社,2003年版。

[4]田沁鑫《狂飙》排练记录,选自《我做戏,因为我悲伤》,121页,作家出版社,2003年版。

[5]田沁鑫《我做戏,因为我悲伤》,135页,作家出版社,2003年版。

[6]钱锺书《管锥编》第三册,946页,中华书局,1979年版。

[7]田沁鑫《我做戏,因为我悲伤》,38页,作家出版社,2003年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。