第三节 非物质文化遗产

一、鲜卑瑞兽的传说

鲜卑瑞兽的传说,系关于锡伯族历史渊源的神话传说。源自《魏书·帝世·序记》《史记·匈奴列传》《后汉书》等史书的记载,流传于全国锡伯族地区,在有关锡伯族的历史文献中亦多处有记载。鲜卑瑞兽的传说在非物质文化遗产分类中,属民间文学(口头文学)类别。

《史记·匈奴列传》注引张晏语曰:“鲜卑郭落带,瑞兽名也,东胡好服之。”所谓“鲜卑郭落带”,就是鲜卑“瑞兽带”,即鲜卑男子出征或狩猎时“好服之”的瑞兽形象,也是鲜卑人的图腾。该“瑞兽”又称“神兽”。锡伯族作为我国古代东胡族系的一个重要组成部分、北魏时期拓跋鲜卑的后裔,其祖先鲜卑名称的由来就含有神话色彩。古代鲜卑人崇拜这种“其形似马,其声似牛”的瑞兽或神兽,把它作为本部落的名称,同时把它的形象铸镂在金属带扣之上,以区别于其他部落之人。鲜卑人认为部落的发源与某种动物之间有着某种特殊的联系,从自己与某种动物有亲属关系的幻想出发,以为本氏族成员均起源于某种动物,把鲜卑瑞兽当做本氏族的保护神和图腾加以崇拜,并用图腾作为本氏族的象征。于是,产生了有关鲜卑瑞兽的创世神话,并由此形成锡伯族的原始信仰神灵。男性将这种瑞兽的头形铸刻在带扣上,凡上山狩猎,特意系上它,有的将其头像贴在供桌前,逢年过节,烧香磕头。

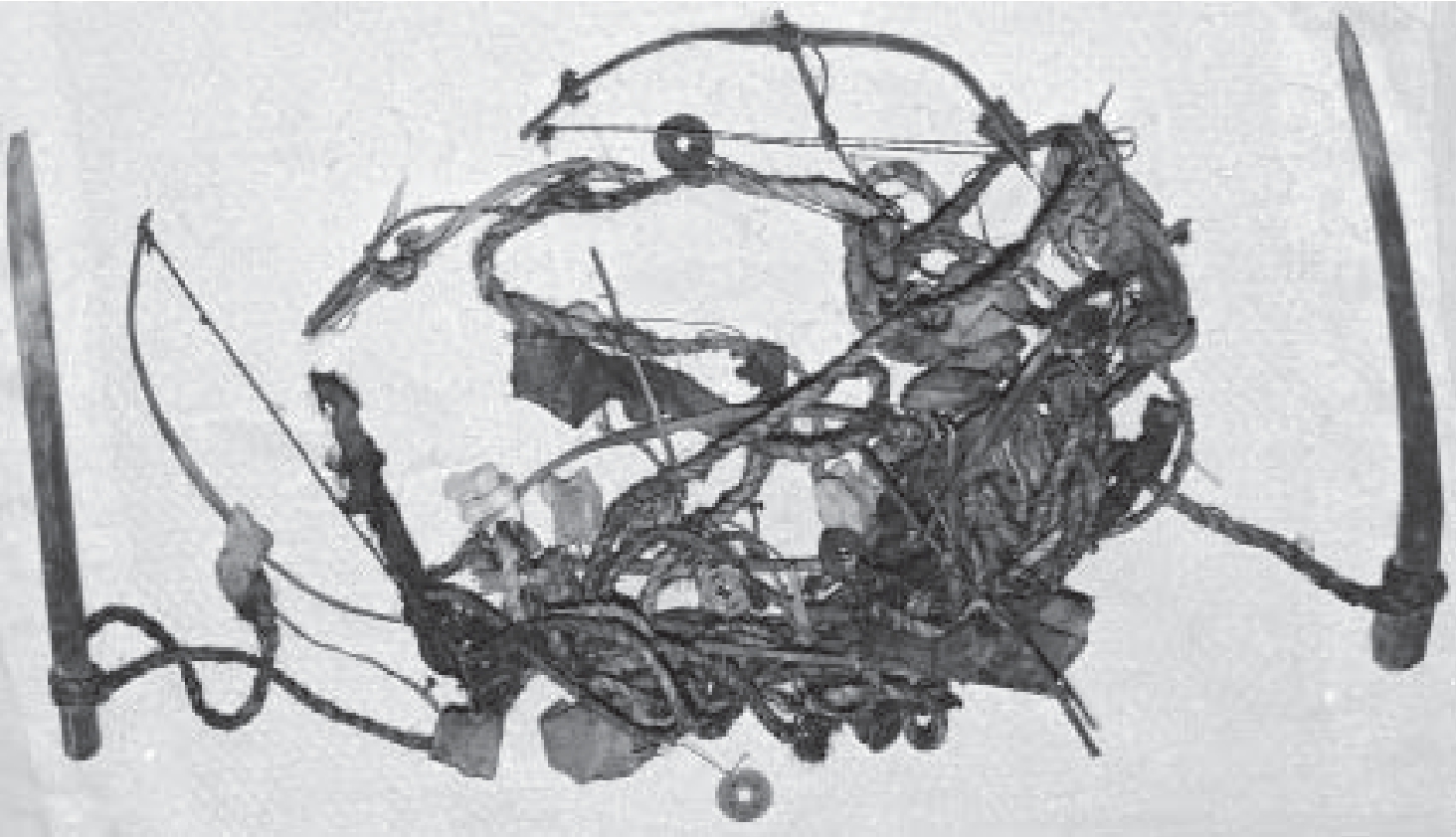

鲜卑瑞兽形象

在锡伯族民间神话中,往往把自己的族源图腾与鲜卑瑞兽的神话联系在一起。据说,鲜卑兽近似鹿类动物,善于在森林沼泽中行走,性情温顺,能负重百斤,成为古代鲜卑人游牧迁徙最好的交通工具。据传,当年,锡伯族先祖在大兴安岭活动时,因气候寒冷,食物来源匮乏,部落头人决定举族南迁。但因大兴安岭山深林密,容易迷路,族人总是不能走出大山。一日,族人正发愁,一头似狮非狮、似狗非狗的动物出现在族人面前。它主动在前引路,族人便随其行进,不几日便走出大山。自此,族人将它当做神兽开始崇拜。这与《魏书·序记》的记载相一致:“献帝命南移,山谷高深,九难八阻,于是欲止。有神兽,其形似马,其声类牛,先行导引,历年乃出。”

鲜卑瑞兽作为锡伯族神话中的图腾崇拜物,在新疆察布查尔锡伯自治县锡伯族风情园内竖立有其雕塑,以供人们瞻观。在沈阳市锡伯族家庙中亦塑有鲜卑瑞兽的图案和塑像。前几年,吉林省锡伯族史学会搜集整理了有关鲜卑瑞兽的各种图案和民间资料,着力进行保护,并开发相关工艺品。

二、希林妈妈的传说

希林妈妈,锡伯语意为续嗣女神,锡伯族的原始信仰神灵。有关希林妈妈的传说流传于全国锡伯族地区。希林妈妈在非物质文化遗产分类中,属民间文学(口头文学)中的神话类别。

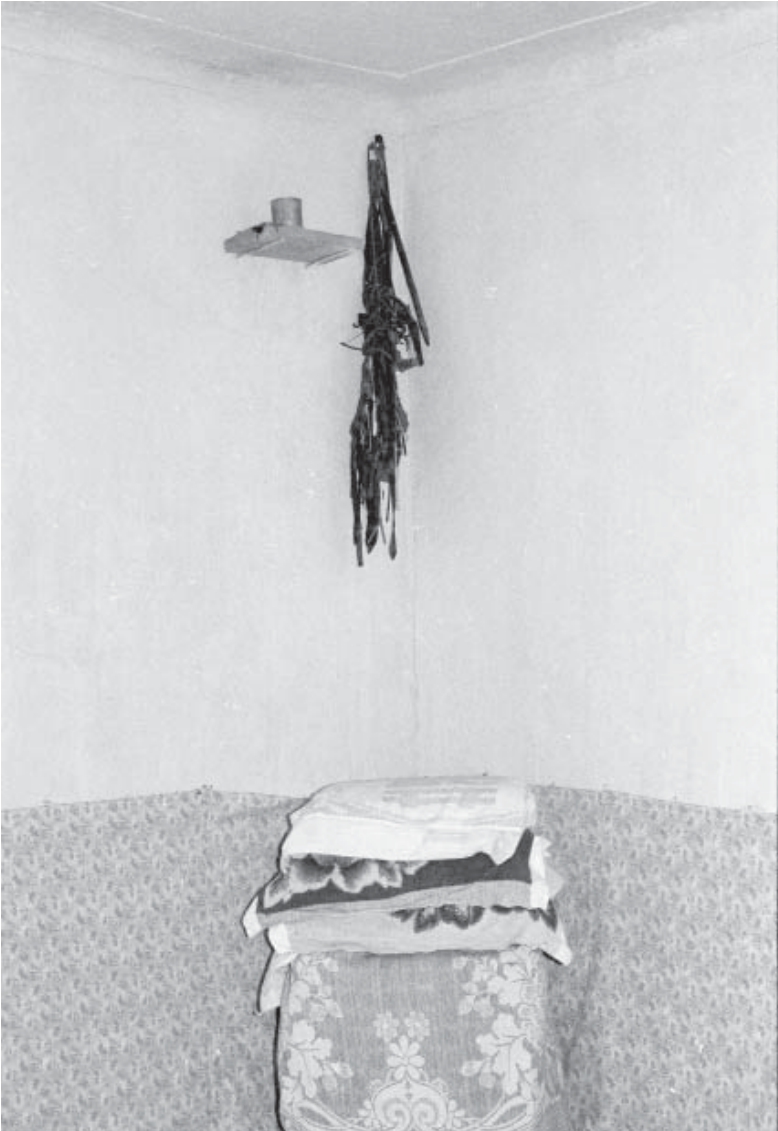

希林妈妈

希林妈妈为早先专门保佑降生的生灵,后来演变为象征保佑家宅平安和人口兴旺的神灵。它由长约10米的丝绳以及丝绳上面系的许多小弓箭、背石骨(比石)、撒袋、小吊床、铜钱、五颜六色的布条、小鞋靴、木锨、铁锹、 头、木杈、小扫帚、水桶、扬麦杈等组成。平时装入纸袋里,挂在室内(西屋)西北墙角。每逢大年三十取出,从西北墙角斜拉到东南墙角,家长带家小为其烧香磕头,至二月初二再装回纸袋里,挂回原处。希林妈妈就像以绳记事的谱书,家族之传承情况从上面可一目了然。如家族内添一辈人就往希林妈妈上添一比石(因其长于两骨节之间,而锡伯语谓“节”为“扎兰”,适与辈数之“扎兰”同音)。每生一男孩添一弓箭或撒袋、小农具等,以示长大成为一名好射手或种田手;每生一女孩添一布条或小吊床、水桶、小扫帚等,以示长大生儿育女、传宗接代、勤劳持家。希林妈妈不能随便打开,尤其妇女不能乱动它。

头、木杈、小扫帚、水桶、扬麦杈等组成。平时装入纸袋里,挂在室内(西屋)西北墙角。每逢大年三十取出,从西北墙角斜拉到东南墙角,家长带家小为其烧香磕头,至二月初二再装回纸袋里,挂回原处。希林妈妈就像以绳记事的谱书,家族之传承情况从上面可一目了然。如家族内添一辈人就往希林妈妈上添一比石(因其长于两骨节之间,而锡伯语谓“节”为“扎兰”,适与辈数之“扎兰”同音)。每生一男孩添一弓箭或撒袋、小农具等,以示长大成为一名好射手或种田手;每生一女孩添一布条或小吊床、水桶、小扫帚等,以示长大生儿育女、传宗接代、勤劳持家。希林妈妈不能随便打开,尤其妇女不能乱动它。

在锡伯族民间,流传着有关希林妈妈来历的许多种版本的神话和传说。

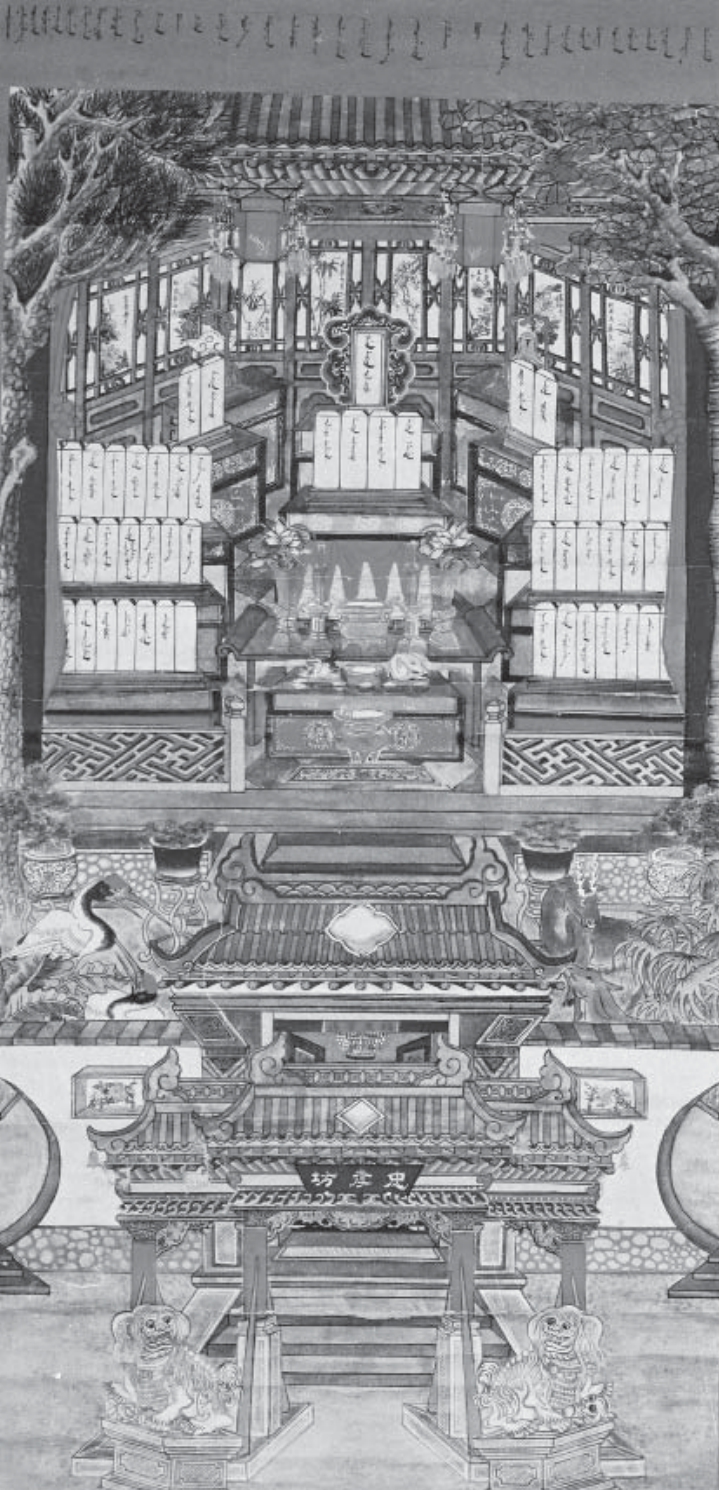

希林妈妈神位

三、《西迁之歌》

《西迁之歌》,锡伯族叙事长诗,全诗近600行。其锡伯语文本流传于新疆锡伯族地区,20世纪80年代被汉译后传至东北锡伯族地区,并为国内外读者所熟悉和欣赏。《西迁之歌》在非物质文化遗产分类中,属民间文学(口头文学)类别。

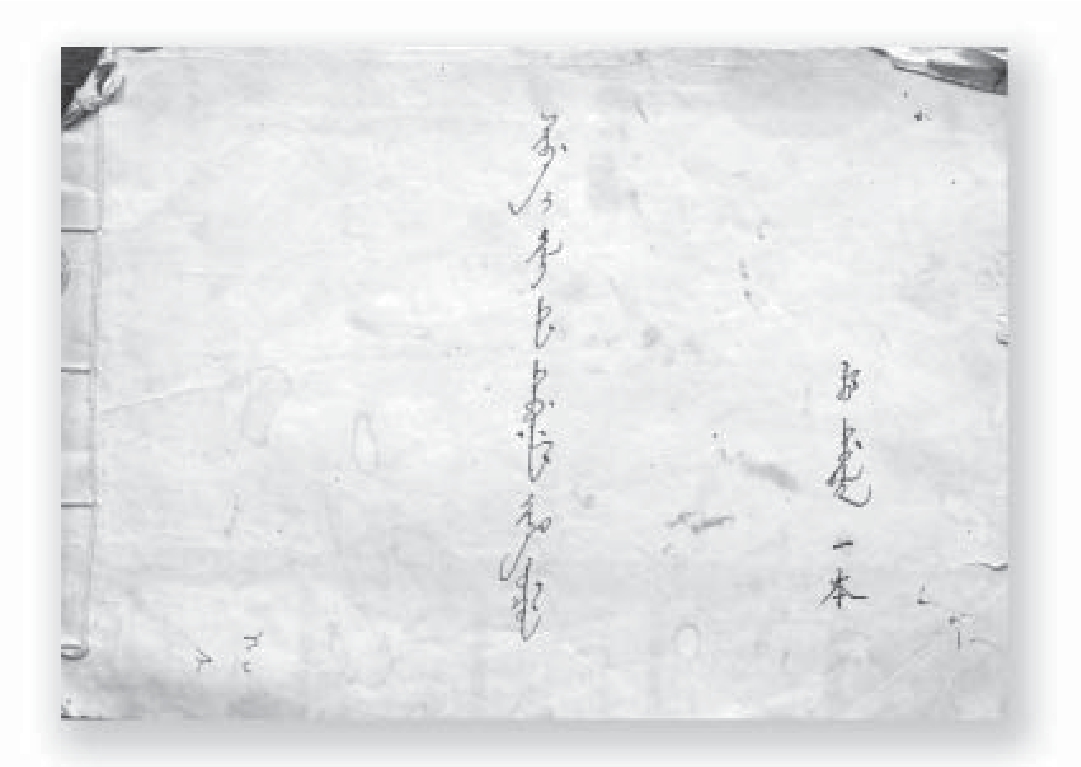

《西迁之歌》又称《迁徙歌》《戍边歌》《离别歌》等。自锡伯族军民在清乾隆二十九年(1764年)西迁新疆伊犁地区戍边屯垦之时起,就由众多的民间艺人进行演唱,随着社会的发展,其内容得到不断丰富。20世纪50年代,锡伯族著名民间诗人管兴才先生在民间演唱材料的基础上,加以整理和完善,形成完整史诗文本,传至今日。《西迁之歌》以细腻的笔墨,描绘了锡伯族西迁及移驻伊犁以后近200多年的历史画卷,文辞优美,内涵丰富。诗中生动地反映了乾隆二十九年(1764年)4000余名锡伯族官兵从辽沈地区出发,经万里长征,胜利完成西迁伊犁戍边屯垦的历史壮举。在民间,以独唱和合唱形式演唱的《西迁之歌》形成自己的演唱风格,每三节为一乐句,全曲十二小节,历经200多年的丰富、加工和口头创作,现已有七八种版本,传承至今,成为以诗的形式记录和传诵锡伯族西迁新疆伊犁地区戍边屯垦爱国主义壮举的著名史诗。1981年,新疆察布查尔锡伯自治县锡伯族语言学会油印发行的第一期《锡伯族史资料汇编》所刊《西迁之歌》为127节,508行。1982年,新疆人民出版社出版的《西迁之歌》单行本为54节,216行。1981年,由佘图肯翻译的汉译本《西迁之歌》荣获新疆维吾尔自治区及全国少数民族优秀翻译文学作品一等奖。新疆察布查尔锡伯自治县制作《西迁之歌》的音像资料进行保护和传承。

锡伯文《西迁之歌》

四、《喀什噶尔之歌》

《喀什噶尔之歌》是锡伯族英雄史诗,18世纪30年代产生,全诗千余行,流传于新疆锡伯族地区,成为民间演唱材料,一部分内容改编为民歌谱曲演唱。

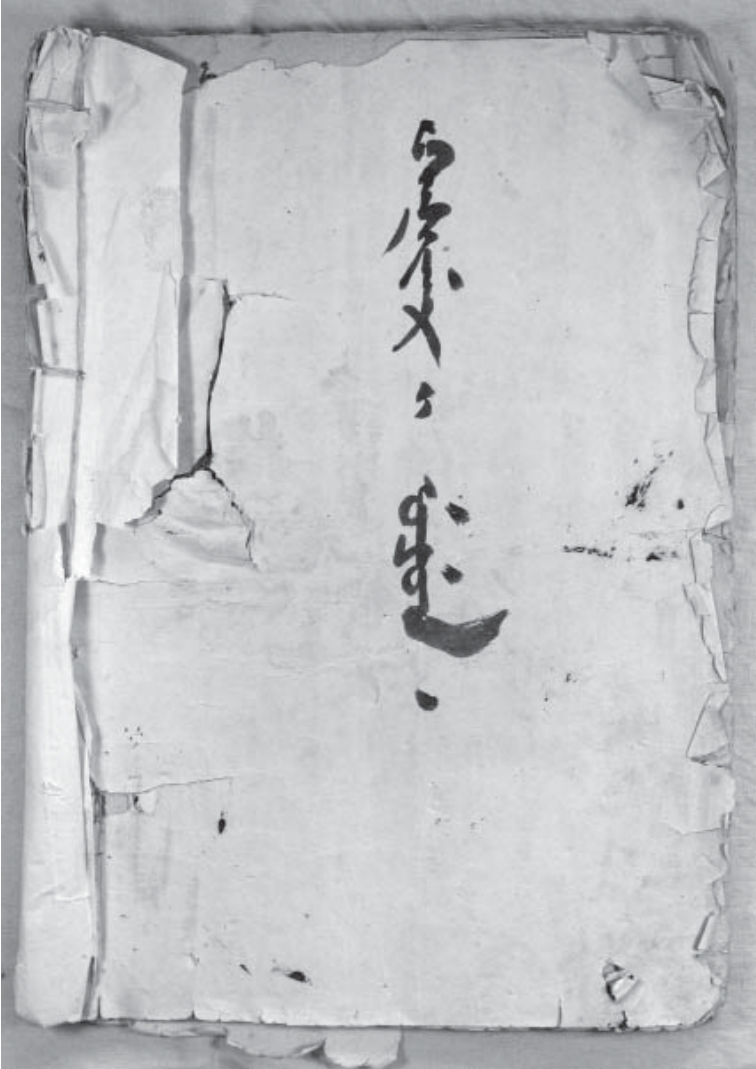

《喀什噶尔之歌》描写了19世纪20年代,伊犁四营(锡伯营、额鲁特营、察哈尔营、索伦营)的一部分官兵,奉朝廷之命赴南疆平定张格尔之乱的历史背景、过程以及残酷激烈的战争场面。诗中记录了锡伯营总管额尔固伦率领的锡伯营官兵英勇战斗、浴血疆场,付出重大牺牲,锡伯马甲讷松阿、舒兴阿在喀尔铁盖山活捉张格尔、绘图紫光阁的英勇事迹。诗中对平叛战争的重大意义、战情变化、每次战役的经过、敌我双方的攻防状况、战斗的场面、当地百姓遭受的灾难、对平叛斗争的态度、参加战斗的官兵人物的心理变化等,都作了详尽的描述。《喀什噶尔之歌》气势恢弘,扣人心弦,具有史诗的典型特点。该诗生动地反映了锡伯族官兵反对分裂、维护祖国统一的主题,对了解清代锡伯族官兵的军事生活,了解新疆平定叛乱和反分裂斗争的历史,都具有重大历史价值。《喀什噶尔之歌》有许多种汉译本,载于《锡伯族百科全书》[1]《察布查尔锡伯自治县县志》[2] 等书刊,为国内外读者所熟悉和欣赏。1981年,由民间艺人巴图尔拜演唱,塔琴台、苏崇阿等记录整理,佘图肯汉译。锡伯文本于1987年由新疆人民出版社出版。

《喀什噶尔之歌》

五、萨满歌

萨满歌又称“萨满神歌”“萨满舞春”和“萨满扎林”等,是萨满跳神时演唱的巫术类歌曲,也是锡伯族民歌的一个重要组成部分。在非物质文化遗产分类中,萨满歌属民歌类别。用满文或锡伯文记录的萨满歌流传于新疆锡伯族地区,汉译后被介绍到国内外。

锡伯族萨满歌的传人是尔喜(尔吉巴图)萨满。他生于清咸丰六年(1856年),17周岁时通过了27级刀梯的难关,成为名副其实的萨满。他用满文将萨满歌记录了下来,他的后代一直恪守“不可轻易传人”的遗嘱,到1985年才将尔喜萨满留下的萨满歌公开,此后锡伯族研究人员着手对其进行翻译、注释和研究。该萨满歌共分两册,第一册名为《祈告、祝赞、祷告神歌》,由9个部分组成:《学萨满时的祈告神歌》《祈请托里神歌》《祈请金刀梯神歌》《萨满端坐凳子之上哀求神歌》《萨满立在门前祈祷神歌》《萨满为治病事求告神歌》《萨满设坛呼唤山羊之神歌》《请神祇时二神呼唤神歌》《萨满通过十八个卡伦神歌》。在第9部分之后有6个附录:7条有关萨满祈祷用的名词解释,关于《萨满歌》的一段嘱言,那拉等氏萨满的简况,萨满上刀梯图示,萨满送巫尔虎之方式,萨满护身咒语。《萨满歌》的第二册是萨满为患者跳神的《治病时送巫尔虎神歌》,还有一个副标题是《萨满为治病事送三个白色巫尔虎神歌》。本册没有分章,但它按萨满为人治病时的先后顺序来唱。在民间,把这两册神歌俗称为《萨满舞春》。萨满歌是用诗歌形式记录的反映锡伯族萨满教整个仪式内容的资料。

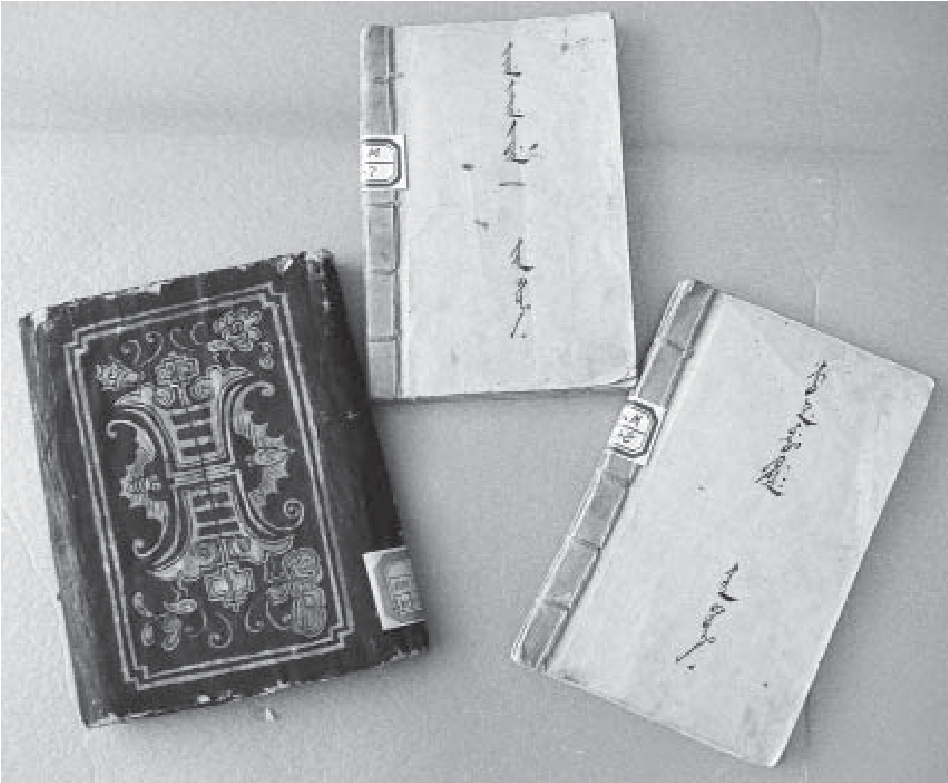

萨满歌封面

在民间演唱的萨满歌分为萨满歌、相通歌、尔琪歌、斗琪歌四类。萨满歌唱萨满跳神斗魔、驱魔的过程,相通歌唱相通为人治病的内容,尔琪歌唱送瘟神、为小孩消除麻疹和天花的内容,斗琪歌则唱替患有精神错乱的病人用巫术治疗的过程。通过锡伯族的萨满歌,可以清楚地认识萨满巫术的本质、巫术精神和萨满巫术在艺术中的表现形式,灵魂不死的观念在歌中得到充分体现。萨满歌用固定的音乐曲调进行演唱,其内容丰富,演唱风格粗狂,富有神秘色彩,是用诗歌的形式记录反映锡伯族萨满教整个仪式内容的资料,具有神话色彩。目前已搜集到用满文和锡伯文书写的萨满歌民间手抄传本多种。

六、民歌

锡伯族民歌锡伯语称“伊尔根舞春”,流传于新疆和东北锡伯族地区,2008年被列入新疆县级、地州级非物质文化遗产名录,属民间文学类别。

锡伯族能歌善舞,创造并留存大量民歌,其内容广泛,种类繁多,家喻户晓,成为民间的一个重要文化娱乐形式。几乎所有的锡伯族人都会演唱民歌,凡是喜庆的场合都能听到即兴演唱的民歌。锡伯族的民歌源自于其先民古代鲜卑的民歌传统,至后来的各个历史时期,都有数量众多的民歌出现,从时间划分上可以分为古代鲜卑民歌、清代前期的民歌、清代后期的民歌、中华民国时期的民歌、新中国成立以后的新民歌等;从内容上可分为古代鲜卑民歌、原始渔猎歌、萨满歌、叙事歌、田野歌(情歌)、习俗歌、劝导歌、格言歌、儿歌和新民歌等。流传在东北地区锡伯族中的民歌,是锡伯族音乐文化不可或缺的一个组成部分,且不同程度地保留着本民族传统民歌的风格。东北的锡伯族民歌有在劳动时唱的劳动号子和婚礼歌等多种,这些歌曲多为即兴编唱,曲调风格古朴。东北大秧歌是在东北古代各族民歌、歌舞基础上形成的一种以扭(歌舞)、唱、逗、耍(杂技)、扮(扮相)于一体的民间艺术形式。因“二人转”在形成的初期被称为“小秧歌”,故称这种形式为“大秧歌”。大秧歌的歌舞部分有“大场”和“小场”的区别。大场是众人一起表演的形式,舞姿豪爽活泼;小场则是少数人表演的歌舞、小戏或杂技式的“绝活”。秧歌的伴奏最初只用打击乐器,在清代中期加进了唢呐,形成了用吹打乐伴奏的形式。常用锣鼓牌子有《一鼓》《二鼓》《三鼓》《四鼓》《五鼓》《起鼓》《行鼓》《煞鼓》《点鞭》《拴马》《取水》《下马》等,唢呐牌子有《句句双》《满堂红》《柳青娘》《大姑娘美》《五匹马》《小磨房》等。二人转是在东北广为流传的集歌舞和说唱于一体的艺术形式,有“单”(单出头)、“双”(二人转)、“群”(群唱、群舞)、戏(拉场戏)等不同的表演方式。早期由两个男演员表演,大约在1910年前后出现女演员。演员手持彩绢、扇子、花棍、灯碗、大板等道具表演,用唢呐、锣鼓等乐器伴奏。二人转讲究唱、做、说、舞四功,其音乐部分包括100多个不同的曲牌。二人转也流行在锡伯族群众中,有许多有名的班子,如沈阳新城子区财落乡营盘村关家班和黄家乡大孤子的陶家班。他们农闲时经常走乡串户进行演出,除了专业演员外,许多锡伯族老百姓也喜欢唱二人转,有时在田间地头就唱起来。

七、工艺美术

锡伯族的民间工艺美术流传于全国锡伯族地区,在非物质文化遗产代表作分类中,属民间美术类别。其形式有雕刻、图案设计、刺绣、绘画、剪纸等种类。从工艺美术分类上而言,有实物类工艺美术、雕刻类工艺美术、泥塑类工艺美术、石雕和砖雕类工艺美术、木雕类工艺美术、建筑类工艺美术、刺绣类工艺美术、剪纸艺术、绘画艺术等。

沈阳地区锡伯族的工艺美术值得一提。该地区的工艺美术不仅具有悠久的历史,而且有着鲜明的民族特点。传统的工艺美术内容丰富、形式多样,如雕刻、刺绣、绘画等,表现在生活的方方面面。住房的门、窗、椽头、墙面等处雕刻着精美的图案,炕柜、衣箱、琴柜、八仙桌等雕刻着各种禽兽、花卉图案,枕头顶、背搭子、幔帐上也要经锡伯妇女灵巧的双手绣上或提纱各种彩色的花鸟图案。在锡伯族聚居的村屯中,新中国成立前都建有寺庙,每座庙宇都有其独具特色的建筑艺术风格,犄角、门洞、山墙、钟楼等分别采用砖雕、石雕和木雕艺术,并配以彩绘。龙啸凤鸣、神仙异人、飞禽走兽、天地日月、山河溪流、异花奇木等无不在建筑物和生活用具上各得其妙、活灵活现。它是锡伯族人民浓郁的民族艺术同汉族优秀的文化艺术相结合的产物,是锡伯族工艺美术的瑰宝和集大成者,是锡伯族人民智慧的结晶。锡伯族妇女擅长刺绣、挑花、贴花、针织。她们穿的衣服、鞋袜以及枕头、幔帐、被褥等都刺绣着美丽鲜艳的花卉与飞禽走兽。

八、剪纸艺术

锡伯族的剪纸艺术流传于新疆和东北锡伯族地区,2008年被列入自治区级非物质文化遗产名录,属民间工艺类别。剪纸艺术是锡伯族古老文化的瑰宝,它是锡伯族人对生活、自然和情感的艺术沉淀,是反映锡伯族习俗的珍贵艺术品。锡伯族剪纸起源于明末清初,迄今已有300多年的历史。它依附于锡伯族民间特定的文化背景与生活环境,在艺术上逐渐形成了自己独特的形式和风格。锡伯族剪纸作品内容丰富,表现手法多样,风格自然质朴、粗犷独特。

东北地区的锡伯人,在过年过节以及婴儿出生、百日、周岁和结婚等仪式中,都会准备具有吉祥意义的剪纸艺术作品。诸如瑞兽图案(鹿、麒麟等)、花卉、男女娃娃(喜花)、鸳鸯戏水(喜花)、双蝶(喜花)、龙凤呈祥(喜花)等剪纸图案,还有各式各样的中间刻有图案或“福”“发”等字样的五彩卦笺。锡伯人将这些剪纸作品贴在窗户上、房椽头、炕头墙上、家具上、马棚上、牛圈上以及用高粱秆自制的灯笼上。这些用红、黄、粉、绿等彩纸剪、贴、刻成的民间剪纸艺术品增添了喜庆的色彩。在丧俗活动中,也有一些有着特殊功能及代表着不同意义和内涵的剪纸形式,如辽北地区丧俗中立在棺材头上由剪纸粘贴成的公鸡(引导死者的灵魂)、贴有图案和“福”“寿”字样的元宝以及在亡者入土时烧掉的由彩纸剪扎成的象征性随葬物品牛、马、羊等;又如沈阳市农村的锡伯族妇女,在过年时都要给自己的孩子用蛋壳制作一些剪贴剪纸图案的蛋壳玩具。这些民间艺术品,都展示着锡伯族人民对生命的渴望与追求。

随着社会的发展,锡伯族的民间剪纸艺术也在不断发展进步,在锡伯族传统文化的保护与传承中也日益得到了重视。目前在新疆察布查尔锡伯自治县的8个牛录中,有许多锡伯族妇女擅长剪纸艺术,创作了数量众多的剪纸艺术品。

剪 纸

九、木轮车制作技艺

木轮车,锡伯语称“卯色真”或“伊罕色真”,是锡伯族生产、生活中使用的主要交通工具。木轮车的制作技艺流传于新疆察布查尔锡伯自治县8个牛录中,过去每个牛录都有专门的制作坊。木轮车的制作技艺在非物质文化遗产代表作中,属传统手工技艺类别。

锡伯族木轮车的制作工艺独具一格,主要原料是当地生长的榆树。木轮车的车毂用干透的榆木制作,长45厘米,外端直径为32厘米,内端直径为29厘米,车毂通凿直径10厘米的穿轴孔眼。车毂中部转圈凿辐条18根或20根,辐条每根长65厘米,车轴长160厘米。为了减轻磨损,在车毂轴孔两端嵌有车埙,轴与埙的接触部位嵌上车锏。传说锡伯族在东北生活时期,车毂、车轴尚未完全配有埙和锏,这种车只能连轴转,车毂很快就被车轴磨损,为了减少车毂穿轴孔眼的磨损,人们往车毂孔里塞些青草和湿牛粪。木轮车部件的配备,经过了逐步完善的过程,后来改进的木轮车则在车轴一侧挂一油壶,随时往车毂孔里加一种黑油,以减轻木轮车滚动时车毂与穿轴孔眼之间的磨损。木轮车可分为三种:第一种是上述的普通车,称为“伊罕色真”,大多用于生产和运载物资;第二种是厢车,称为“莫色真”,即在普通车的基础上加以装饰,可挡风雪,大多用于运载客人或婚礼时使用等;第三种是在厢车上面制作棚顶,上面包裹苇席或布棚,以遮阳和挡雨。后两种车都是在第一种车的基础上改进而成的。过去锡伯族姑娘出嫁时大都乘坐篷车,而送亲的男女傧相则坐苇厢车。20世纪80年代以后,随着交通工具的不断现代化,锡伯族传统的木轮车制造工艺受到严峻挑战,至现在已完全退出使用领域,各牛录的制造坊都已关闭停产,其制造工艺已难以传承。

连轴转木轮车

十、菲特合纳制作技艺

菲特合纳制作技艺流传于新疆察布查尔锡伯自治县,在非物质文化遗产分类中,属民间手工技艺类别。锡伯族人民能歌善舞,在长期的历史演进中,锡伯族人用自己的双手创造了独具本民族特色的传统乐器,菲特合纳就是其中的一种颇具特色的弹拨乐器。

菲特合纳为锡伯语,是弹拨乐和花儿开放之意。菲特合纳又称弹拨琴,它是在锡伯族传统弹拨乐器东布尔的基础上,由锡伯族民间艺人安彭德根据东布尔的弹拨原理加以改进和创新的一种弹拨乐器。20世纪70年代末,新疆察布查尔锡伯自治县文工队的安彭德,在锡伯族弹拨乐器东布尔的基础上,改东布尔琴箱的板面共振为膜板共振,缩短并加宽琴杆,指板增设品位,采用齿轮弦轴,改羊肠弦为钢丝弦,增设系弦板和护弦板,从而创制出菲特合纳。由于它比原有乐器东布尔的形制有较大的改进、创新和突破,故不再延用东布尔旧名,而赋予它以新的称谓“菲特合纳”。改进后的菲特合纳在外形上已与东布尔琴有了明显差异。它由共鸣箱、琴头、琴杆、弦轴、琴马、系弦板和琴弦等部分构成,琴身全长78厘米,共鸣箱扁平,呈六角长方形,上窄下宽,琴底为圆弧状,基本保持了东布尔琴箱的原形。琴箱长33厘米,上宽12.5厘米,下宽15厘米,厚7厘米。琴框由多块梨木、杏木或核桃木等硬质板材拼接黏合而成,上端开有嵌入琴杆的凹槽。琴框两面胶以松木、杉木或红柳木薄板制成的面板、背板。在面板中央偏下方开有一个直径11.5厘米的圆孔,上面蒙以一块圆形蟒皮作为共振膜,其形式和在广东流行的皮鼓琴相似,以此来加强音响共鸣、增大音量。菲特合纳突破了原东布尔琴箱的板面共振形式,创制出新型的膜板相结合的共振形式,这在我国少数民族乐器中尚属首例。琴头和琴杆用一整块桑木制成,它的外形已与我国传统的少数民族弹弦乐器大不相同,却与西洋乐器吉他的琴头和琴杆相似。

菲特合纳琴头扁而宽,长14厘米,上部稍向后弯,顶端雕刻出蝴蝶轮廓为饰,下部中间开有通底弦槽,两侧设有4个金属制齿轮弦轴(左右各2个),这种弦轴为吉他、满大林等西洋乐器所使用,规格较多。琴杆短而宽,前平后弧,长31厘米,上窄下宽,正面为按弦指板,从上至下嵌有22个铜制音品,品位按十二平均律设置。琴杆下端横向嵌入琴箱上端的凹槽中,并胶牢固。面板上部开有4个花朵形音孔。蟒皮中央置木制桥形琴马。面板下方设有系弦板和护弦板,琴底设有一个木制尾柱。琴弦为4条钢丝弦,锡伯语分别称其为纳弦、多弦、伊弦和麻弦,即细弦、中弦、第三弦和粗弦。所设4个螺旋形弦轴,造型美观,定弦可靠。

菲特合纳的关键部位是感应鼓。它与其他乐器的不同之处是,将感应鼓嵌进琴箱里,不与面板衔接,成为独立的部位,用3根支柱与背板固定,面部裹以蟒皮,保持一定的硬度,力求弹奏时不与面板一起振动,使感应鼓与面板隔开,固定在背板上,而背板必须硬度高,而且有一定的重量。

菲特合纳较著名的独奏曲有《打猎歌》《世世代代铭记毛主席的恩情》《贝伦舞曲》等。1985年在“伊犁之声”音乐会上,新疆察布查尔锡伯自治县文工团琴手演奏的菲特合纳独奏曲荣获优秀奖,报纸、广播和电视媒体多次予以报道,并译成日文对外介绍。

十一、苇席编织工艺锡伯族的苇席编织工艺曾流传于新疆锡伯族地区,在非物质文化遗产分类中,属于民间手工类别。编织苇席,选株高茎长的芦苇进行编织,有的自家使用,有的外卖。几十年前,一张苇席能卖三四元钱,上好的苇席能卖七八元钱。近年来,人们把苇席用在温室大棚,也取得了很好的效果,又为苇席增加了一个新的用途。苇席虽然是最简单的芦苇制品,但加工工艺比较复杂,仅仅是芦苇的前期处理,就有五六道工序。芦苇的前期处理主要包括破 子、阴

子、阴 子、轧

子、轧 子、挑

子、挑 子等。第一道工序是破

子等。第一道工序是破 子。手指粗、五六米长的芦苇割下来以后,是不能直接用来编席子的,得晒上十几天,秆变得干燥,叶子开始发黄,才可以用来编苇席。编席用的芦苇要一根一根用刀子劈开。破

子。手指粗、五六米长的芦苇割下来以后,是不能直接用来编席子的,得晒上十几天,秆变得干燥,叶子开始发黄,才可以用来编苇席。编席用的芦苇要一根一根用刀子劈开。破 子就是要根据芦苇的粗细把芦苇破成两片。粗一点的用刀子从中间劈开,把芦苇劈成两片;细一些的要用一种专用的工具“镩子”从芦苇的一侧破开,镩子就是将砸扁的钉子固定在一个木头块上,握在手里,芦苇秆从中间穿过,就被笔直地割开。第二道工序是阴

子就是要根据芦苇的粗细把芦苇破成两片。粗一点的用刀子从中间劈开,把芦苇劈成两片;细一些的要用一种专用的工具“镩子”从芦苇的一侧破开,镩子就是将砸扁的钉子固定在一个木头块上,握在手里,芦苇秆从中间穿过,就被笔直地割开。第二道工序是阴 子。阴

子。阴 子就是把破好的芦苇散开,放到阴凉的地方,均匀地洒一遍水。因为芦苇收割之后,经过一定时间的晾晒,变得干燥而且比较脆,容易折断。洒水之后,芦苇吸透了水,才能变得柔软光滑。第三道工序是轧

子就是把破好的芦苇散开,放到阴凉的地方,均匀地洒一遍水。因为芦苇收割之后,经过一定时间的晾晒,变得干燥而且比较脆,容易折断。洒水之后,芦苇吸透了水,才能变得柔软光滑。第三道工序是轧 子。轧

子。轧 子就是推着石碌碡在光滑平整的场地上来回地轧,直到把

子就是推着石碌碡在光滑平整的场地上来回地轧,直到把 子轧得既平整又柔软为止。用石碌碡轧

子轧得既平整又柔软为止。用石碌碡轧 子,根部要多轧几次,轧的时候随时翻动,以保证均匀。轧

子,根部要多轧几次,轧的时候随时翻动,以保证均匀。轧 子的目的是把带有弧度的苇子轧平展,同时也增加了它的柔韧性。轧

子的目的是把带有弧度的苇子轧平展,同时也增加了它的柔韧性。轧 子的时候需要注意,时间既不能太长,也不能太短。如果轧

子的时候需要注意,时间既不能太长,也不能太短。如果轧 子的时间太短,

子的时间太短, 子就会发硬、发脆,编织的时候就容易折断;如果轧

子就会发硬、发脆,编织的时候就容易折断;如果轧 子的时间太长,

子的时间太长, 子太软,编织时容易出褶,影响席子的美观,通常使用石碾子来回轧七八遍即可。最后一道工序是挑

子太软,编织时容易出褶,影响席子的美观,通常使用石碾子来回轧七八遍即可。最后一道工序是挑 子,经过了轧制的芦苇

子,经过了轧制的芦苇 子,还得精挑细选,挑出细长、柔软、光滑而且粗细一致的好

子,还得精挑细选,挑出细长、柔软、光滑而且粗细一致的好 子,这样才能保证编出来的席子色泽明亮而整齐。

子,这样才能保证编出来的席子色泽明亮而整齐。

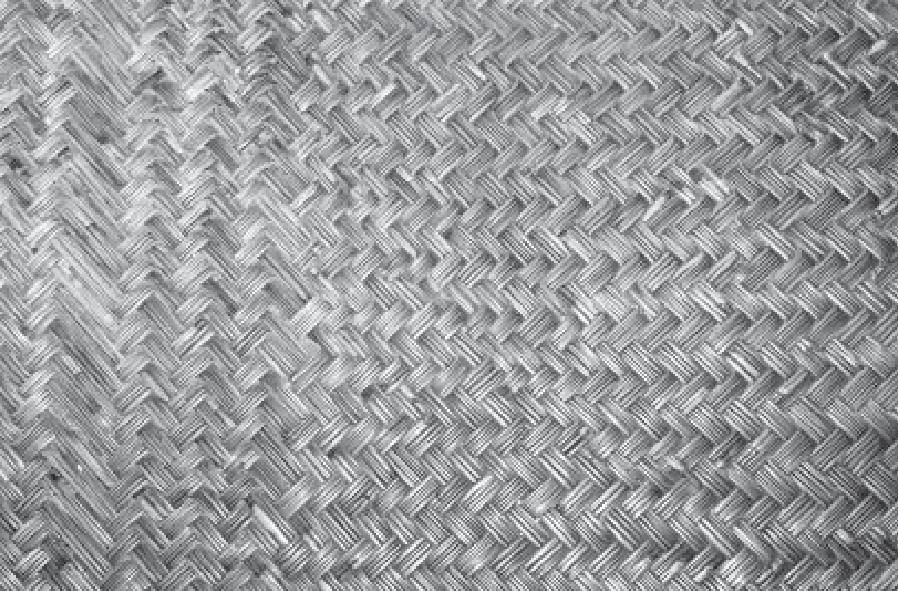

苇 席

锡伯人编席的手艺都是代代相传的。妇女编织苇席时一溜儿排开,盘膝坐在未完成的苇席上,边说笑逗乐边忙着手中编织的活儿。苇席编织曾经是锡伯族民俗文化的一道风景线,但目前传统的手工编织工艺正在失传,亟须进行保护。

十二、摇篮制作技艺

锡伯族的摇篮制作技艺流传于新疆察布查尔锡伯自治县,坊间有许多手工艺人会制作摇篮。在非物质文化遗产分类中,摇篮制作技艺属民间手工技艺类别。

摇篮又称吊篮、吊床,锡伯语称“杜里”,是锡伯族人育婴的一种床,是每个锡伯族家庭必备的育婴用具。它可以说是锡伯族生活习俗文化的产物,最能代表其民族风俗习惯所固有的特征。据说东北有“三怪”,其中的一个就是生了小孩吊起来。古代锡伯族人曾经是狩猎部落,森林草原曾经是他们的活动舞台,为了不使小孩受到虫蛇和野兽的侵害,在出行狩猎或出外谋生时,就将婴儿吊在树杈上,以保护小孩的安全,由此这种习俗代代相传。锡伯族人从东北迁入新疆后,仍保留这种习俗至今,一直沿用这种将小孩吊起来的育婴工具。

摇篮一般长6~7尺,其中用在头部的U字形板周长约3尺,围在肢体部的U字形板周长约4尺,有的摇篮大小不一,但大多以上述尺寸为标准。周沿高10~14厘米,宽约30厘米,长约1米。在摇篮的两个不等周长的U字形板衔接处钻孔,用搓成细绳的牛皮筋固定,头部U字形板与摇篮身段衬板连接后,呈25°上翘。在U字形板内外两面刷上清油,有的还在其外面彩绘各种图案,以求光滑、隔潮和美观。锡伯族人非常注意对摇篮的装饰,头部用柔软的面垫或兽皮做里衬,上面放置彩色小枕头,供婴孩枕用。头部下面没有衬板,便于透气。身段部里衬也垫有软垫,尽量使婴孩舒适。在头部U字形板上配有弯成半圆形的细柳条,以它的弹性两端卡在板沿成拱形,上盖纱布,使婴孩面部免遭蚊咬蝇落。篮筐正中一端系着一根布绳,一头空着,用来系另一端,将婴孩束起。锡伯族人还喜欢用宽边花色羊毛绳做吊带,把摇篮吊在东屋特意准备的一根直径四五寸粗的光滑的横梁上。这根横梁盖房子时便特地安装上去,或者在东西两面墙上凿孔安装,一般在炕上面的屋顶部位,比屋顶稍低些,距炕面有一人多高。毛绳两端系在铁制铁钩上。套环上可以挂小玩具,用于逗哄婴孩入睡。

摇 篮

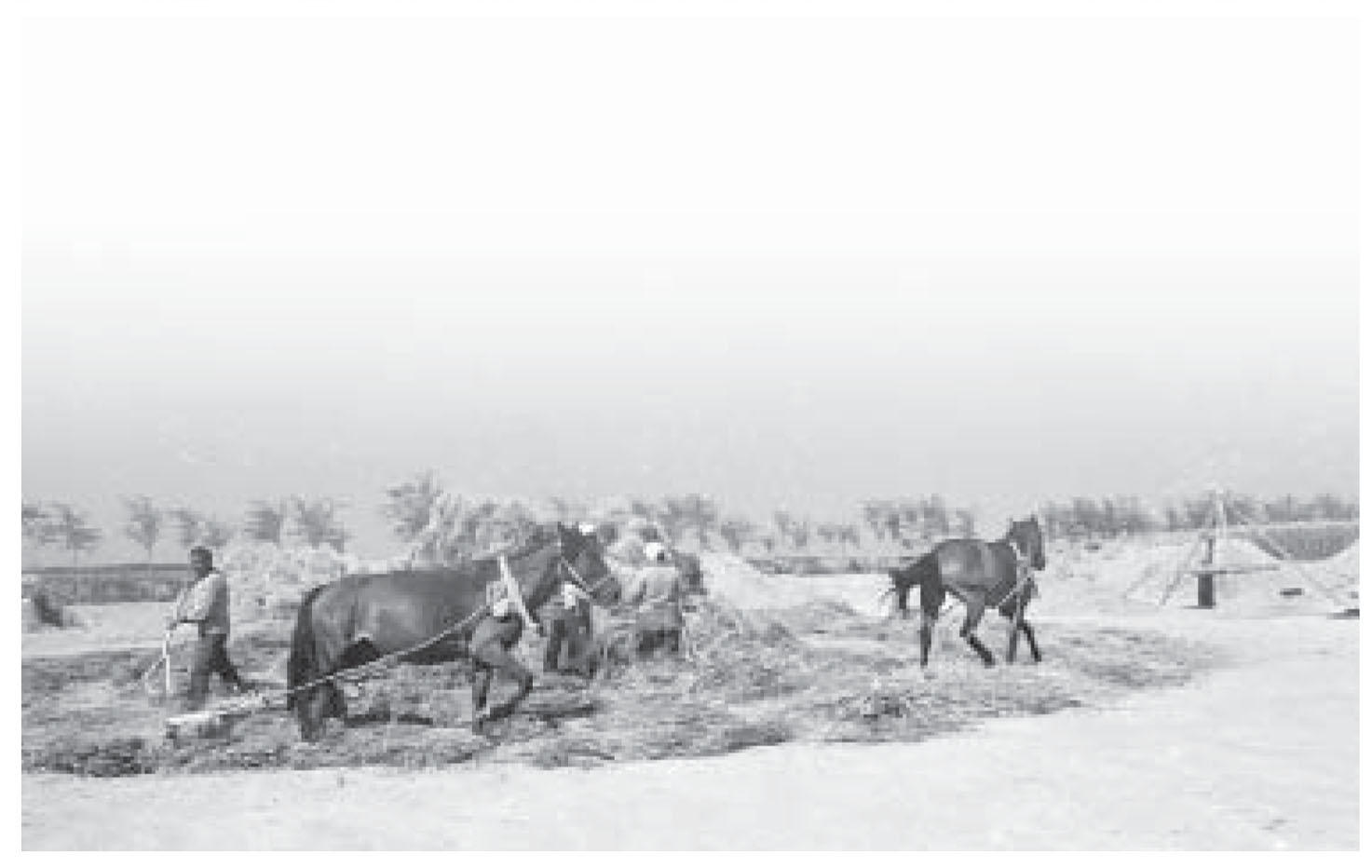

传统打场场面

属农业生产习俗类别。(https://www.xing528.com)

制作芨芨草绳

碾打芨芨草

锡伯族自清代以来就有合伙种植农田的习惯,这种种植习惯一直沿袭至1956年建立农业生产合作社。在锡伯营(今新疆察布查尔锡伯自治县)所在地区,锡伯族农民耕种“阿林乌辛”(山地田)时,曾实行过一种名为“翁巴西”的种田制。“翁巴西”是锡伯族农民互助合作的种田制度,这种制度以其负责人翁巴西命名。察布查尔的山地系指从乌孙山麓到察布查尔大渠以南的山水土地,即“大博乐”“小博乐”“阿帕尔”“多浪图”“阿布沙塔尔”等用山水灌溉的农田,过去都是锡伯族共有的土地。锡伯族的山地是共有的,清代至中华民国时期,每个牛录的每个农户都分有一份山地,一份约40亩。每年入冬,由锡伯营旗下档房官员组织农民选举翁巴西(十户长),在翁巴西统一领导和组织下,农民自愿组合种植山地。一个翁巴西开始时是12户人,实际上,一个翁巴西就是一个生产小组,由于山地水以小时计算浇水,所以12户就代表12个时辰。后来由于管理好,增产多,收入丰,农户纷纷选择优秀的翁巴西,故也有发展到20~30户的翁巴西。翁巴西的地租以粮代租,一份地的地租(具有公粮性质)为6斛麦子,交给旗下档房,入牛录仓库,到盛世才统治时期才开始交公粮。

在翁巴西种田制下,由翁巴西或由他指定的人记劳动工分,根据每一用户的出力多少记工分,一天一个工分,男女同工同酬,账目记得清楚,缺一个工分要扣半斛麦子。秋收时根据所记的工分来分麦子,多劳多得,少劳少得,公平合理。翁巴西比一般成员付出的劳动更多,十分辛苦,所以可多分几麻袋小麦,视为他的劳动报酬。

十四、传统渔猎

锡伯族的传统渔猎习俗流传于新疆察布查尔锡伯自治县8个牛录,在非物质文化遗产分类中,属生产商贸习俗中的狩猎类别。

古代锡伯族曾是打牲部落,当时的锡伯族先民活动于大兴安岭和呼伦贝尔地区、嫩江和松花江流域。丰富的野生动物和水产资源为他们提供了极为便利的渔猎条件,“棒打獐子瓢舀鱼,野鸡落在沙锅里”就是当时的生活写照。

捕 鱼

锡伯族传统的捕鱼方式主要有以下几种:一是拉网。在伊犁河或深水河汊,几人执网顺水往下拉,与水中执网另一头的小船配合,网在水中呈弧形向下游移动。鱼儿上网,纲绳即动,选择一片平坦的滩头起网。这种拉网的网眼多在8~10厘米,目的是逮大鱼,是渔民的主要渔具。过去用棉线织,笨重易坏,现在用尼龙网替代,轻便耐用。拉网有时全用人工,人下水代船拉网。二是挂网。挂网长20~30米,高约2米,网眼儿比拉网小。多在小河、湖泊、芦苇荡里使用,选择水流相对平缓、鱼儿密集或游动必经之处下网,固定两端,使用时不致被水冲走。渔人一边守候,一边垂钓,鱼儿上网,及时摘取。三是扳网。扳网是小型的兜型网,用几根绳子系在杆上,网设钢绳。网杆呈无内边的里宽外窄的四边形,扳网就套系在里面。渔夫在水中用木头、树枝、草坯筑一短坝,与河岸垂直,挡住湍急的河水,形成洄流,这往往是鱼儿的暂息之地。渔人将扳网沉入洄流中,手执钢绳,静坐等候,鱼进网钢绳即抖动,渔夫便迅速拉动网杆,将网提出水面,逮住鱼。这种捕鱼方法也称逮“过路鱼”或“坐客鱼”,一般用不着下水捕捞,但要有耐心,因此多为上了年纪的渔夫使用。四是摆迷魂阵。在小河与大河交汇处用柳条编织的篱笆横截河面,柳篱中设置一两个用柳条编制的圆形或椭圆形的猎鱼筐,筐上有眼,附有倒插,内放鱼饵。鱼儿顺着篱笆摆设的路径游过来,闻到鱼饵味道便顺眼钻入筐中,极难逃出筐外。大概是取其鱼儿迷在筐中,又拦河隔断,形如长阵,故取名为“迷魂阵”。五是巫库。用柳条编的长方形篓,又称巫篓,篓壁开有一个洞,洞口内编制倒插,削尖,如丛刀斜出,中间留一鱼儿钻入的空隙。在小河的清水口或鱼群游动的必经之处,将巫篓倒扣水中,篓底压上石头,不致被流水冲走。篓里置胡麻油渣饼等香饵,鱼儿闻香钻入篓中,有进无出,渔夫即可伸手捉鱼。六是冰下捕鱼。每当伊犁河封冻时,人们就纷纷下河凿冰捕鱼。用斧、镐、锨、钎等工具凿孔,备有细长铁钩、火把、鱼叉等用于捕鱼。这种捕鱼方法一般在夜间使用。

十五、传统民居

锡伯族的传统民居流传于新疆锡伯族地区,2008年被列入县级非物质文化遗产名录,属建筑类别。

有清一代,西迁的锡伯族军民在新疆伊犁河谷安营扎寨,编设锡伯营,下辖左翼四旗即镶黄(一牛录)、正白(三牛录)、镶白(五牛录)、正蓝(七牛录)和右翼四旗即正黄(二牛录)、正红(四牛录)、镶红(六牛录)、镶蓝(八牛录)为锡伯营八旗。在伊犁河南边准噶尔部遗弃的废墟上,沿着绰霍罗拜兴、巴特蒙克巴克一带(今新疆察布查尔锡伯自治县境内)编制牛录,指定村屯定居下来。8个牛录城堡大小不一,一、三牛录和五牛录的城堡较大,都是东西向,坐北朝南,城墙周长3公里至5公里不等。锡伯营各牛录的民居也像鱼鳞似的沿街毗连排列。住房多是坐北朝南,用土坯筑成,通常是三间,也有四五间的,讲究对称。住房两边是“哈斯包”,即杂物间,也有修厢房的。房前屋后是果园和畜圈,每户都用小围墙把属于自家的房屋和园地围起来,形成独院。庭院呈长方形,要求前院和后院有同样的宽度,忌讳后宽前窄呈“棺材形”。前院多为牲畜圈棚,后院一般是果园和菜园,每到成熟季节果蔬飘香,自产自足。土围墙周边种植榆树、杨树等用材树木。

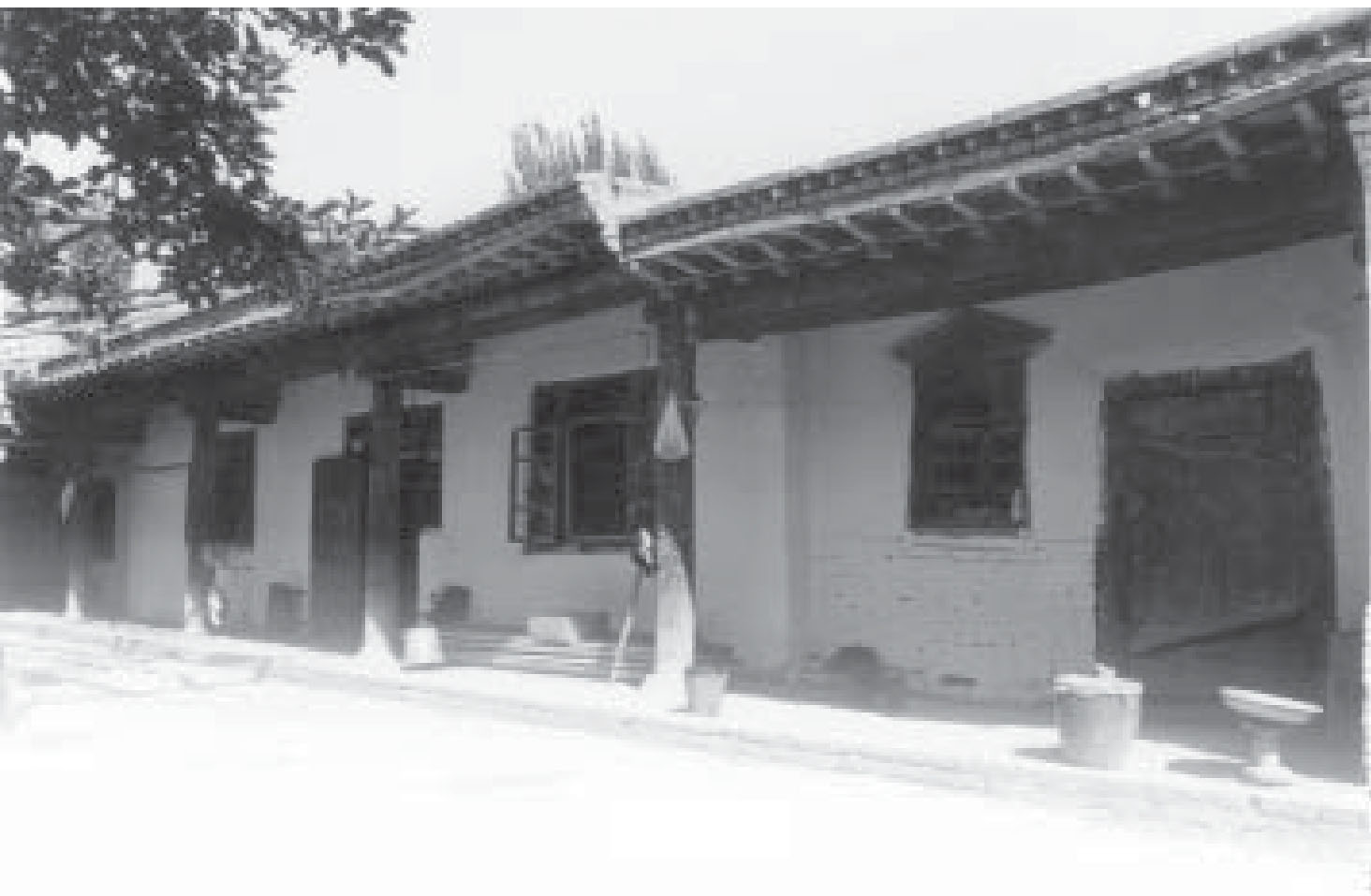

老式住宅

锡伯族以西为贵,认为“西”为天,故西屋由长辈来住。过去房屋都有“安巴纳罕”(大炕),这种火炕具有很浓厚的民族特色,它由三面环绕的南炕、西炕和北炕组成。过去,因为没有“洋炉”(铁炉),冬季取暖很困难,因此房内温度很低,经常四壁结霜。有钱人买铜铸火盆,穷人则仿照火盆,用黏土、牛粪、蒲棒(草)、马尾等做土火盆,盛无烟榆木炭火取暖。新中国成立后,人们才开始用“洋炉”取暖。现在,锡伯族人民的取暖设备已很先进了。

十六、传统服饰

锡伯族的传统服饰流传于全国锡伯族地区,2008年被列入县级、地州级非物质文化遗产名录,属消费习俗类别。

服饰作为人类生活的重要物质资料,成为民族文化的重要载体。服饰还具有御寒、遮羞、装饰等作用。服饰是民族工艺的镜子。锡伯族人的服饰与本民族的经济、政治、思想、文化、地理、历史以及宗教信仰、生活习俗有着密切关系。锡伯族曾经是北方的渔猎民族,其渔猎生活时期的服饰原料以兽皮为主,比较注重防寒保暖功能。元代以前的锡伯族服饰保持了鲜卑族的特点,并受蒙古族服饰文化的影响,清代以后受满族和汉族的影响,尤其受满族八旗文化的影响更大。西迁新疆伊犁地区以后,受维吾尔、哈萨克、蒙古等民族的影响,兼收并蓄,其服饰文化趋向多元化。在现代则更受到流行服饰文化的影响,基本上改穿现代服装,过去那种长袍式服装已不常见。

自清代以来,新疆锡伯族的传统服饰,与他们的戍边屯垦生活和农业经济产生了紧密联系,形成在不同劳动环境和物质条件下既可以防寒又可以防热,不仅美观而且满足了劳作需要的服饰文化特色,显示出不同时代的服饰特点。在各个历史时期都有不同款式的服装出现,锡伯族年轻妇女已不再穿老式长袍,而喜欢穿束腰连衣裙,戴头巾,显然吸收了维吾尔和哈萨克等民族服饰的特点。从传统服饰中可看出年龄、性别、职业、贫富等差别,还能看出节庆、婚姻、丧葬、崇尚、信仰、礼仪等习俗。锡伯族逢节庆都着盛装,在结婚时都有专门的嫁衣和新装,新人与参加婚礼的人有明显区别。锡伯族的传统服饰受现代文明和外来文化的影响很大。目前,锡伯族人除在特定的节庆、婚丧、重大聚会等活动中穿戴本民族的传统服饰外,其他时间和场合都穿戴现代流行服装,本民族传统服饰的各种功能正在弱化。

十七、特色饮食

锡伯族的特色饮食流传于全国锡伯族地区,其中新疆的全羊席(莫尔雪克)于2009年申报为第二批自治区级非物质文化遗产代表作,属消费习俗类别。

锡伯族的特色饮食因地区不同而呈现差别。新疆地区的锡伯族一般以小麦、大米为主食,玉米次之;东北地区锡伯族的主食则以高粱、大米、包谷为主,小麦次之。锡伯族的副食品分肉类和菜蔬类。肉食类以食牛、羊肉为主,兼食猪、鸡肉。菜蔬类中爱吃的有韭菜、辣椒、芹菜、西红柿、茄子、洋芋(土豆)、白菜、青萝卜、黄萝卜、卷心菜、豇豆、刀豆、香菜等,其中最喜欢吃而且常年吃的是韭菜和辣椒。韭菜一开始是拌进辣椒酱里吃,接着就做韭菜合子,拌凉菜,等青辣椒下来之后,就和青辣椒一起炒着吃,到秋后还要做花花菜,以备冬季蔬菜淡季食用。喜欢吃奶制品,如奶子稀饭、奶子面条、奶酪、酸奶子疙瘩、酸奶、奶茶等。生活在新疆的锡伯族,既保留着本民族古老的传统特色饮食,又吸纳周边民族的风味饮食,形成种类丰富、品种多样的本民族特色饮食文化。

锡伯族的特色饮食,作为本民族传统文化中的特有成分,渗透于锡伯族人生活的各个领域,展示出锡伯族人特有的饮食习惯和文化传统。特色饮食对于传承和发展本民族饮食文化,使之走向市场具有重要价值。

十八、传统礼仪

锡伯族的传统礼仪流传于全国锡伯族地区,2009年新疆维吾尔自治区申报其为第二批自治区级非物质文化遗产名录,属人生礼俗类别。

锡伯族是个非常讲究礼节、注重礼仪的民族,在日常生活和社会交往中十分讲究礼仪和礼节。在其人生理念和道德操守中,礼仪作为修身的最高境界,自小孩出生起父辈们就开始谆谆教诲,直至终生。看一个人的才华,首先要看这个人的品德言行如何,这在民间已形成不成文的规定。有清一代,在八旗文化制度下,锡伯族建立起一整套礼仪文化体系。锡伯族的传统礼仪,受现代社会大文化的强烈冲击,目前其核心内容和精髓部分正在严重流失,许多年轻人已基本不懂得本民族的传统礼仪和礼节,过去的家族家法已名存实亡,为此需要加强对本民族传统礼仪的宣传和介绍,使之融入现代社会礼仪文化中来。

打迁礼

锡伯族的传统礼仪,很多方面起源于中华民族的礼仪。从古到今,锡伯族的礼仪经历了许多方面的变革。礼仪的变革反映了社会的层层面面,随社会的进步而进步、随时代的发展而发展。在现当代,锡伯族的传统礼仪已经发生了许多变化,这种变化还将持续下去。今天的社会礼仪反映了社会主义时代的政治、经济、文化、道德等各个方面的面貌,渗透到锡伯族社会生活的各个方面,它对扫除旧的习俗、提倡新的礼仪将会起到积极作用。

十九、丧葬习俗

锡伯族的丧葬习俗流传于全国锡伯族地区,在非物质文化遗产分类中,属人生礼俗类别。

锡伯族主要实行土棺葬,从历史上看,锡伯族作为拓跋鲜卑的后裔,早在北魏时期就开始实行土棺葬了。即将尸体安置于特制的木棺内,安葬于固定地点。这种土棺葬形式,一直延续至今天,仍为新疆锡伯族人所沿袭。丧葬习俗是锡伯族人生礼仪中最为重要的一种民俗文化表现形式,充分体现出锡伯族人的人生观和世界观及其众多的民俗事象。每当有人去世,众亲戚和乡邻都纷纷前往吊唁,对遇到丧事的人家给予各方面的同情和帮助,丧事按规定礼节办理得非常隆重且繁文缛节很多。随着社会的进步,现已大为简化,居住在城镇的锡伯人已实行火葬。锡伯族的丧葬习俗因不同对象而异,形成了几种不同的丧葬处理方式,并一直沿袭至今。

守 灵

二十、习惯法

锡伯族的习惯法流传于新疆锡伯族地区,在非物质文化遗产分类中,属于民间信仰类别。

锡伯族的习惯法,是一种民间性质的法规,内容涉及生产活动和社会生活各个方面。如哈拉(哈拉系锡伯语“姓”之意)莫昆组织、社会礼节、道德规范、生产活动、财产继承、婚丧嫁娶等多方面,大致可分为哈拉莫昆习惯法、社会礼节习惯法和道德规范方面的习惯法等类别。锡伯族的习惯法在清代和民国时期,对锡伯族社会起了很大的制约作用。

有清一代,锡伯族长期在军事、行政、生产合一的八旗组织中生活,在军事行动、生产资料的分配和生产劳动等方面都受到旗制的制约,而在社会活动、道德规范方面则受哈拉莫昆制的制约。在当时的历史条件下,哈拉莫昆制在维护其内部安定团结、互帮互助、尊老爱幼等诸方面起了积极的作用。

锡伯族的习惯法,通过不同渠道,维护了社会的基本稳定。随着社会的发展,过去的习惯法虽然失去了它特有的民间法规的性质,但它作为锡伯族习俗文化的组成部分,和风俗习惯一样,深深扎根在锡伯族人民的头脑之中,其潜在影响力至今依然存在,并且通过一定形式和媒介,在社会和家庭中起着作用。目前,在锡伯族社会生活中,习惯法的影响主要表现在社会礼节、婚姻、丧葬等方面。

二十一、家谱

锡伯族的家谱流传于新疆和东北锡伯族地区,2009年新疆维吾尔自治区申报其为第二批自治区级非物质文化遗产名录,属祖先信仰类别。

目前在新疆察布查尔锡伯自治县普查到的家谱类型主要有两种,一是谱书,即编印装订成册的谱书;二是谱单,即在一块绫子或粗布或在宣纸上抄写的世系表。有清一代,大部分宗谱是用满文书写的,清末民初,许多家谱是根据保存的旧谱重新续编而成的,文字多用锡伯文、汉文和满文,也有锡汉合璧的。锡伯族修谱一般都有比较严格的期限,或是隔代修谱,或是30年一修。不论谱书或谱单,其书写文字有以下几种形式:一是在乾隆以前或康乾盛世时期的家谱一般都用满文书写,但至今保留下来的较少;二是乾隆以后到嘉庆、道光至民国时期的家谱多是根据旧谱重新续写而成;三是民国时期修立的家谱,其文字大多用汉文、锡伯文,亦有锡汉或满汉合璧的家谱。

族规和家法是家谱中的重要组成部分,它对传统宗族教育起了很大的作用。每一个哈拉莫昆为了维持必要的法制制度,就拟定一定的行为规范来约束家族成员。族规和家法之所以被锡伯人看重,是因为其主旨乃推崇忠孝节义、教导礼义廉耻。族规和家法注重宗族乡里和睦、孝顺父母、敬长辈等。锡伯族也有图像家谱,将书、图、史、表、志融为一体,这种家谱利用价值较大。有的家谱还有祖先图片,如遗像、人物画、肖像画等。其目的是为了更好地纪念先人,或表达对圣贤亲人的追慕。有的家谱还将家族中显达贵人画其仪容,置于卷首,以求达到光大族望、启迪后人的目的。目前,在锡伯族民间存有多种手抄家谱,现已搜集到100多个手抄本。

家 谱

二十二、抹黑节

抹黑节,锡伯语称“苦得热依能额”,是以抹黑为内容的一个饶有风趣、独具特色的节日。抹黑节在非物质文化遗产代表作分类中,属岁时节令与少数民族传统节日类别。

抹黑节流传于全国锡伯族地区,在新疆察布查尔锡伯自治县8个牛录的锡伯人中,在春节期间仍然可见到这种古老的抹黑仪式。抹黑节的仪式是:大年正月十六日天刚发亮,男女老少就争相起床,相互往对方脸上抹锅底灰。在抹黑节当夜,各家都点上供神用蜡烛,绕屋一周检查,然后还到仓库中照一照,以免受盗窃之灾。传说,这一天“五谷之神”要下凡,人们互相往脸上抹黑,认为人们替五谷承受了黑祸,祈求五谷之神免掉庄稼的黑穗病。

抹黑节是历史上因为锡伯人种植的小麦经常得黑穗病,而又没有能力预防,由此演变出的一个非常独特的节日。过去,东北地区的锡伯族人还在每年的正月十六日要给希林妈妈供饭,用大黄米做干饭,做酸菜,给灶神、门神、希林妈妈、土地爷爷各供一盘,然后把灯捻儿点燃,举行上香、浇酒、磕头等一系列供奉仪式。新疆锡伯族人每逢抹黑节这一天,家家户户做“托火勒布达”(一种纽扣形状的面条)食用,然后往关帝庙里送“烛蜡”,烛蜡是用面团捏做的香火盏,里灌兽油,安芯点燃。抹黑节具有重要的民俗学价值。

二十三、民间信仰

锡伯族的民间信仰流传于全国锡伯族地区,在非物质文化遗产分类中,属民间信仰类别。

民间信仰是锡伯族民俗文化的重要组成部分,也是非物质文化遗产一个重要种类。锡伯族有史以来的民间信仰,曾经历形成、定型、发展、嬗变的“文化运动”过程,但到现当代,本民族的民间信仰已遗存无多。清代是锡伯族民间信仰文化最为丰富的历史时期。在这个时期,锡伯族的信仰文化与当时当地的自然地理环境和人文环境紧紧结合,在继承清以前文化传统的基础上,得到了比较完整的保存。锡伯族迁居沈阳后,民间集资修建了锡伯家庙太平寺,随即该寺成为锡伯族人寄托信仰的重要活动场所。1764年,4000余名锡伯族军民奉命西迁伊犁屯垦戍边,不久又在锡伯营修建靖远寺,将东北地区的信仰香火续了下来。随后又在锡伯营各个牛录倡修关帝庙、娘娘庙、八蜡庙、玛法妈妈庙、图公生祠等各具功能的寺庙,进一步完善了本民族寄托信仰的硬件环境。在清代锡伯族民间信仰文化中,其信仰事象最为完善,信仰表达形式规范齐备,在社会和生活的各个领域都可寻觅到人们表达各种信仰的影子。诸如自然崇拜中的天地、日月、星辰、山川、河流、树木、奇石、雷电等崇拜及其祭祀,图腾崇拜中狐狸、鹰、蛇、鲜卑兽(瑞兽)、虎等崇拜及其祭祀,祖先崇拜中的希林妈妈、海尔堪玛法、伊散珠妈妈、布尔堪巴克西玛法、玛法妈妈、依兰恩杜里格格(三位神姐)、吉朗阿妈妈、妈妈墨尔根、苏鲁妈妈、肫依妈妈等崇拜及其祭祀,对各种神灵、精灵及魂灵的崇拜及其祭祀,以及咒、兆、占、厌胜等各种禁忌,在清代锡伯族社会都十分流行,而且祭祀活动都比较规范。

在近现代的100多年间,锡伯族民间信仰的嬗变十分明显。一是具有氏族社会特点的自然崇拜现象发生了很大变化,既有部分淘汰,也有在吸收兄弟民族信仰事象基础上的自我更新,所继承下来的可谓与其面貌发生了很大变化;二是具有封建愚昧性的民间信仰事象,既有自然消失,也有锡伯族文人志士加以改造而面目一新的,使其部分信仰事象具有了时代特点,在其信仰文化中也留下了近现代烙印;三是吸收汉、满、哈萨克、维吾尔等兄弟民族信仰文化的成分,并在对其进行改造的基础上加以民族化,使其成为既具一定的多民族特色,又不失锡伯族文化特点的民间信仰事象;四是在旧的民间信仰影响下,产生了一些新的变异化信仰事象。

二十四、民间医药卫生

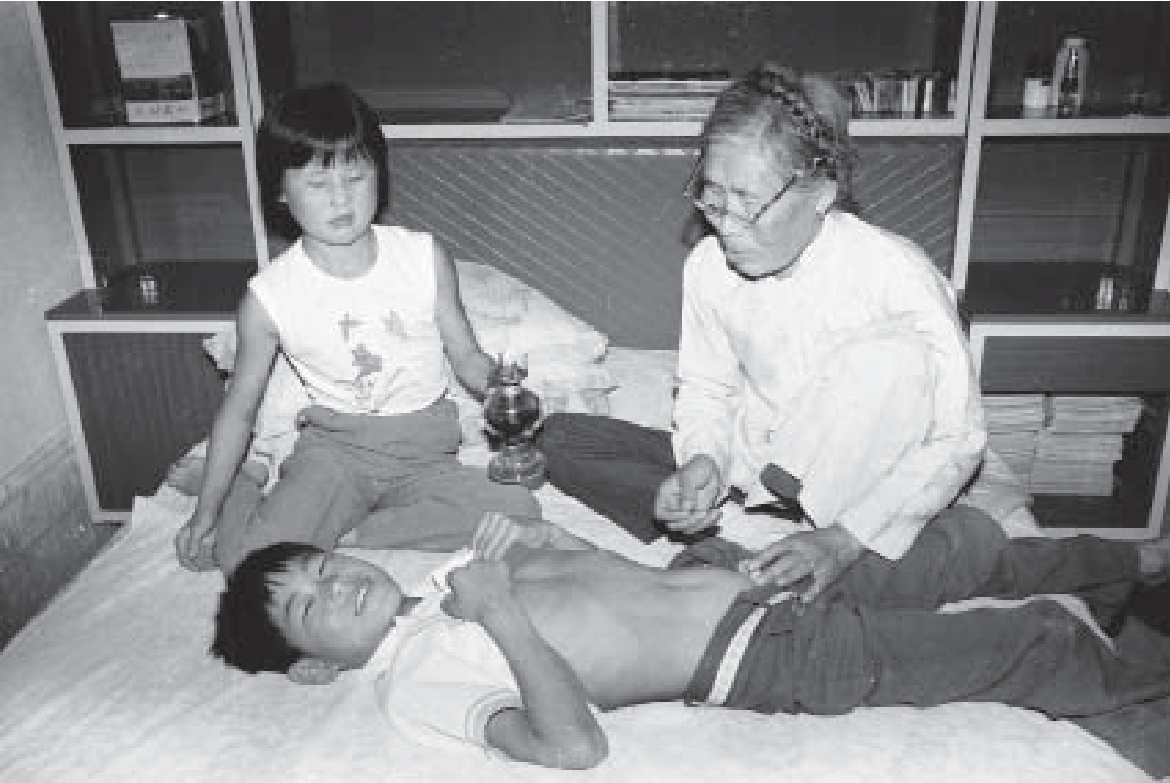

挑肚哈哈纳

锡伯族的民间医药卫生流传于新疆锡伯族地区,2008年列入县级非物质文化遗产名录,属民间知识类别。

医药卫生是人类为保护和增进自身健康,在与疾病斗争中积累起来的一种科学知识体系。锡伯族的民间医药卫生有着悠久历史。其祖先在生产生活中,积累了维护自己健康的许多民间医疗知识和医疗方法。比如锡伯族的先民鲜卑人很早就掌握了热敷、放血等疗法,在《三国志》卷三十《乌丸鲜卑传》中注引:“知以艾灸,或烧石自熨,烧地卧上,或随痛病处,以刀决脉出血”。这一疗法,在锡伯族民间至今依然遗存。这些属于民间的医疗技术和医疗方法虽然简便,但有效可行,传承至今,成为锡伯族珍贵的文化遗产。主要有尔琪疗法、相通疗法、喇嘛医药、扎针疗法、刺针和挑针、火针和轻刺、放血疗法、拔火罐疗法、奥多尔疗法、接骨疗法、消炎(消肿)疗法、乳腺炎疗法、中医疗法、民间中草药、西医疗法等。在各种疾病危害中,传染病对锡伯族人造成的危害极大,历史上曾经数次发生人口锐减现象。在与传染病斗争的过程中,锡伯族的医药起过很大作用。新中国成立后,在党和政府的关心支持下,锡伯族居住区的天花、麻疹等传染病被彻底消灭,锡伯族人的健康水平有了很大改善。

二十五、传统游艺竞技

锡伯族的传统游艺竞技流传于全国锡伯族地区,2008年列入县级非物质文化遗产名录,属游艺、传统体育与竞技类别。如嘎尔出克竞技游戏有阿尔拉西、萨克、喀发特、斐特克木比、抓嘎拉哈、撂法、指弹法、摈法等。此外还有棋类游戏,如狼棋、走京城等。打瓦尔、艾曼占地、抓石子儿、放风筝是新疆锡伯族最普遍进行的传统娱乐游戏。

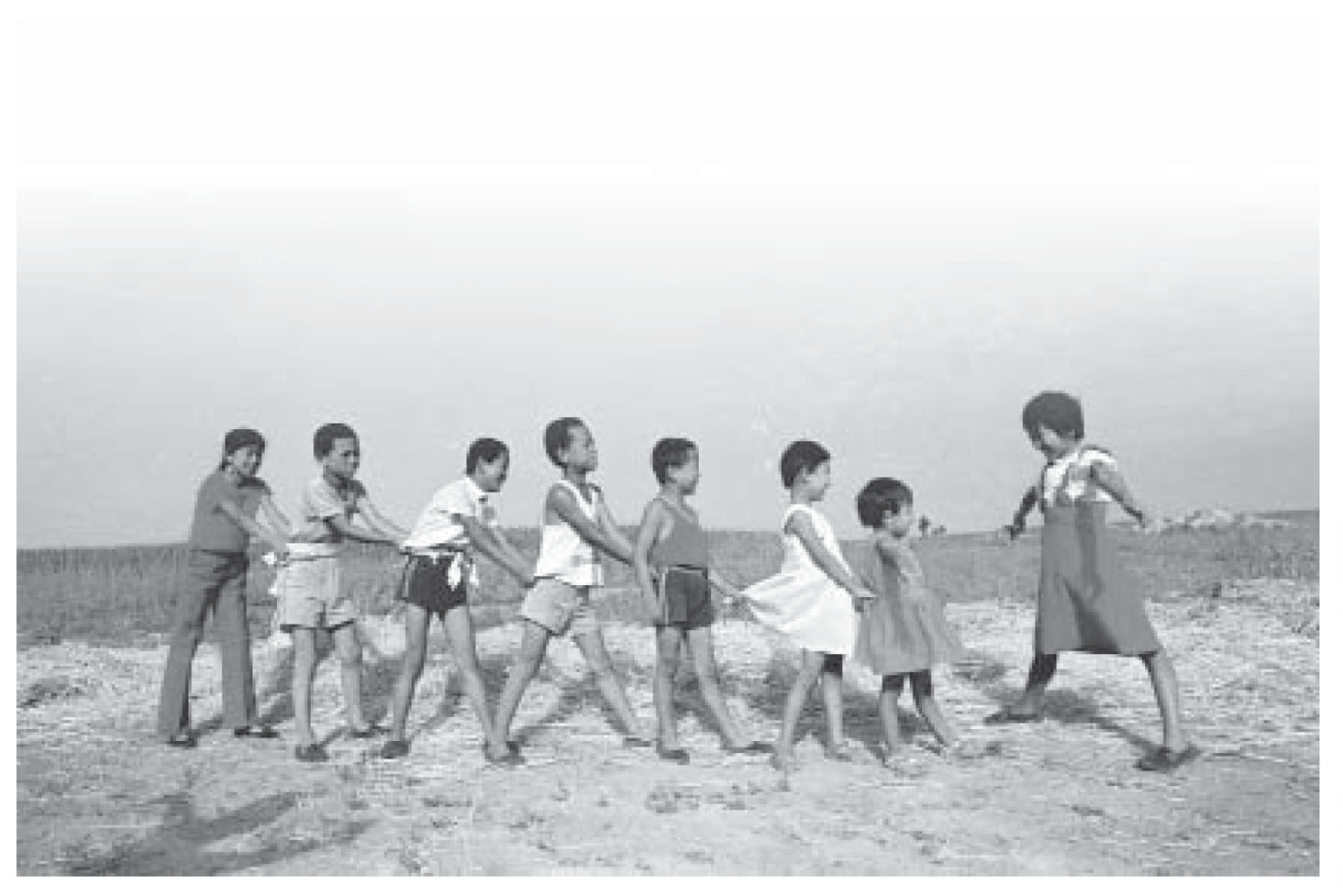

老鹰捉小鸡游戏

作,将表皮刮净,半干不干时扎成骨架,粘纸涂色。锡伯族人视制作风筝是一门综合性艺术,它要求将骨架扎制、裱糊、剪裁、绘画、书法等技艺完美地结合起来。裱糊讲究纸张薄而耐用,有的则要油浸,以求结实,剪裁要得体,便于兜风,不至于紧绷撕裂。至于绘画、书法等,更要花费心血,一丝不苟。在锡伯族人看来,放风筝是祈求吉祥的娱乐活动,它包含新岁稼穑丰收、多子多孙、祛疾除病、人畜兴旺等多层含义。过去,无继嗣的人家,特邀众乡亲来家放风筝,举行隆重的仪式。三年为一个周期,每年必放风筝。因而放风筝还包含锡伯族传统审美意识的实物性展现这一内容。因此,放风筝与锡伯族人的种种希望和美好向往紧紧相连。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。