一、欧洲一体化及其区域治理制度框架

(一)欧洲的区域一体化

欧洲一体化进程始于20世纪50年代,迄今经历了“欧洲煤钢共同体”、“欧洲共同体”、“欧盟”三个历史阶段:

1.第一阶段(战后初期的50年代):欧洲煤钢共同体阶段。52年,法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡六国组建成立欧洲煤钢共同体。

2.第二阶段(1958—1993):欧洲共同体阶段。1958年,上述六国建立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。1967年,欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并,统称欧洲共同体(又简称“欧共体”)。

3.第三阶段(1993年至今):欧洲联盟阶段。1993年11月1日,欧共体正式易名为欧洲联盟(简称“欧盟”)。欧盟先后经历了七次扩大,地域范围也从最初的西欧地区逐步拓展到中东欧地区,目前已有28个成员国。

欧洲一体化在不同时期目标定位各不一样,它先后通过关税同盟、共同市场、经济同盟、货币同盟的逐步建立,逐步加深内部一体化程度。

1.关税同盟。1968年7月,欧共体实现了内部取消工业品关税、对外实行统一关税的目标,建立了关税同盟。

2.共同市场。从1985年开始采取了数百项措施,以消除区域内商品、人员和资本自由流动的技术、法律法规、行政、文化等障碍;1993年,《马斯特里赫特条约》的签订标志着统一大市场的建立。

3.经济同盟。1998年6月1日,欧洲中央银行成立、《申根协议》的出台,进一步扫除了欧盟内部资金与人员流动的障碍。在共同的反垄断政策、反倾销政策、农业政策、进出口制度、渔业政策等实施过程中,各成员国向欧盟让渡政策自主权,欧盟开始向经济同盟转变。

4.货币同盟。1999年1月1日,欧元诞生。欧元自问世以来,从最初的备受质疑,到现在的平稳运行,已成为推进和加深欧洲一体化程度的重要因素。欧元区内的贸易、投资因扫除了汇率风险而更加活跃,市场要素之间的联系也更加紧密。

(二)欧盟的区域治理制度框架

欧洲区域一体化的过程实质上是国家间区域治理的制度创新过程。为了推进欧洲区域一体化进程的顺利进行,欧盟非常重视成员国之间以及成员国各地区之间的协调发展问题,并在解决这些问题方面做了大量推进区域治理制度、机制与政策创新的工作,积累了丰富的经验:一是形成了多层次、网络状的区域治理体系;二是建立了多样化的区域治理模式,包括问题区域治理模式、创新区域模式、跨境合作模式和流域治理模式等;三是完善了法制、经济和行政等多管齐下的区域治理方式。[1]研究和借鉴欧盟区域治理制度创新的成功经验,对于推动新时期我国的区域治理制度创新,促进区域协调发展与区域一体化具有重要的理论意义和实践价值。

1.多层次、网络化的区域治理体系

从政府治理模式嬗变的角度看,全球化和区域一体化给政府带来的最大挑战莫过于网络治理的兴起,这改变了传统的等级制政府治理模式。欧盟区域治理的研究专家贝娅特·科勒-科赫(Beate Kohler-Koch)认为,欧盟已经不完全是多层级治理模式的“三明治”体系,而是一种多层次、组织间网络化治理模式。在传统的等级制模式即“国家主义”、“多元主义”、“和谐主义”的基础上,她明确提出“交织主义”即“网络治理”已经成为政府治理的第四种机制,并认为国家主义、多元主义、和谐主义治理机制主要适用于某个民族国家或行政区政府,而网络主义治理机制则适合于特定的跨国或跨行政区的区域共同体。[2]在欧洲一体化进程中,从欧共体到欧盟,这种多层次、网络状治理机制无疑也深深渗透在欧盟的区域政策过程中,形成了纵横交错、公私结合的区域政策协调体系。

(1)纵向上多层次的区域治理机构

在纵向上,欧盟形成了超国家、国家、跨境区域、地方等多个等级层次的区域治理体系,实现了各个层次的权利平衡和利益表达机制的畅通。

就超国家层次来说,欧盟针对成员国之间日益严重的区域问题,在其最重要的三个机构即欧盟委员会、欧洲理事会和欧洲议会中,为整个区域政策过程设置了专门的职能机构和顾问机构。区域政策的职能机构主要包括:①欧盟委员会内设的第16事务部(D-G16)即“区域政策事务部”,专门负责区域政策与欧盟成员国间聚合(Cohension)方面的事务。②欧盟理事会内设的区域政策委员会,自1989年以来由负责空间规划的成员国部长定期召开会议;1993年以来,每逢负责区域规划的部长理事会轮值为主席时便召开与空间规划和政策有关的会议,这类会议有助于推动欧盟区域政策的发展。③欧洲议会设有20个常务委员会,其中三个即区域政策委员会、交通与旅游委员会、环境和公共卫生与消费者保护委员会,均与区域政策问题密切相关。欧盟区域委员会(The Committee of Regions,简称“CoR”)属于欧盟的顾问咨询机构之一。它由欧盟国家的区域或地方代表组成,是代表欧盟地方政府利益的机构。其目的是使来自25个成员国的所有区域与地区的权力机构,都能够加入到欧盟核心的立法程序中来。CoR的日常工作由内部的八个委员会和五个子委员会完成,主要职能是向欧盟委员会或欧盟理事会提供咨询意见,并在一些事关特殊区域利益时发表意见。CoR在使欧盟更接近民众方面起到了重要的作用:它不仅能够在公众中散布欧盟的信息,同时还能听取公众的意见,使欧盟的决策者能够了解和吸取地方代表在地方问题上的观点和主张。

在欧盟区域政策制定的过程中,成员国政府居于第二个等级层次,它们一般都拥有自身的一套区域政策,但必须接受欧盟统一的区域政策的协调和整合。成员国区域政策领域的主要权力由中央当局特别是议会掌握。议会负责处理所有有关区域政策的法律,即批准或否决援助措施、奖励力度、区域设计和分散程度,也包括批准成立或取消特定管理机构等。在西欧国家,议会中都设有永久的或临时的专门委员会,其职能是介入一般区域政策制定,同时参与解决最严重的区域问题。欧洲国家的区域政策主要有两种制度模式:一是法国和意大利的“另起炉灶”式,即国家的区域政策由专门的特殊机构来实施,如法国的DA T AR、意大利的南方局,相当于部级机构甚至超部级机构,拥有自己独立的预算,统一行驶国家区域治理发展的公共管理职能;二是英国、丹麦、德国等国的“部门联合”式,即由中央政府的相关部门共同介入区域发展中的经济发展、基础设施、环境保护、人力资源开发等领域。在国家间或地区间跨境区域的合作方面,欧盟国家已发展出一套成熟的区域协作机制,建立健全了各种跨境合作组织。比如,丹麦与瑞典的跨国合作区域(Oresund Region)组织、德国“柏林—布兰登博格首都区域”协调机制,都有长效的制度安排作保障。

近年来,成员国的地方政府在欧盟系统中的地位和影响出现与日俱增的趋势,地方一级的因素已成为欧盟事务中国家问题的一个重要组成部分,打破了国家在国内事务特别是地区政策上的垄断权,改变了欧盟与国家对话的两层体制,增加了新的对话层次。这一方面是因为地方政府在这些国家具有明确的宪法地位,其权利不能随意受中央政府的侵犯和剥夺;另一方面是受全球新区域主义的影响,地方分权和地方治理运动在这些国家深入人心。地方政府参与欧盟区域问题决策的渠道主要有:①在地方层次相应设立区域政策机构,如英国在地方政府部下设立区域发展委员会;法国在各大区均设有区域经济委员会,负责制定五年期区域经济发展规划,并对大区行政长官提供技术支持。②多数成员国地方政府在欧盟总部布鲁塞尔都设有某种形式的办事处和代表。例如,德国所有的州、法国和西班牙的大多数地区以及英国的大约15个地区、郡和城市都在布鲁塞尔设立了办事处。这些办事机构的主要任务包括游说、收集信息(In foeurope为欧盟的官方报纸)、与有关官员和决策者建立并保持联系以及作为欧盟和地方的中介桥梁。③欧盟的比利时和德国,在部长理事会讨论的问题属于它们的地方政府管辖范围时,就由地方政府的部长出席会议。

(2)横向网络上的区域治理组织

欧盟横向网络意义上的区域治理组织名目繁多,在整个区域政策的制定、执行和反馈过程中担当着重要的角色,日益彰显出公共部门、私营机构与第三部门的“合力”作用。因此,从一定意义上说,欧洲区域一体化并不主要是一种政府间制定条约的事务,而是一种社会进程。[3]在这些组织群体中,银行、利益团体、政策联盟、政党、公共舆论等形成几股重要的力量。

案例2-1 法国里尔委员会:利益相关者代表的“合力共同体”

在法国,诸如区域公共产品的协调和治理问题,并不完全是地方政府的做法。比如,法国里尔委员会中40%是一些政府官员,60%中有企业和老百姓的代表,还有商会的代表。也就是说,有不同利益集团的代表,整合成一个管理委员会,大家的利益关系又不一样,相互整合之后形成一个委员会,通过这个委员会共同制定一个规则。最终,不同利益主体都有自己的代表。

欧洲投资银行(EIB,European Investment Bank)不属于欧盟纵向层次上的权力主体,但其地位却不可或缺。EIB主要是利用成员国的捐款和从国际资金市场获取的借款,为欧盟各国的投资项目提供贷款和贷款保证。由于其投资方向和欧盟地区政策导向在很大程度上保持一致,EIB在解决地区发展差距方面发挥着重要作用。

欧盟的区域政策过程,实际上也是一个利益博弈的过程,大量的社会性利益团体、商业性利益团体、工会联盟和环保团体,如法国、德国和爱尔兰的农场主利益集团,“欧洲”企业家联盟,欧洲商会,意大利商会等等,都在其中扮演着自己的角色,表达出自身的利益诉求。各种利益集团之间存在一个复杂的跨国关系网络。这些利益团体和拥护联盟就是根据网络中的政策议题组织起来的,同时这些议题可以从跨国、纵向、横向三个方向将行为松散体联结在一起。借助这些跨国网络,这些利益团体在政策制定的各种不同层面上都可施加影响。

此外,政党和公共舆论也在欧盟区域政策体系中发挥着关键的作用。欧洲联盟将善治宣布为自己的战略性目标。欧盟委员会在2001年7月发表的白皮书中对欧洲治理进行了界定,即要使欧盟更接近欧洲公民;使欧盟更有效;增强欧洲的民主;巩固机构的合法性。(Franz Schausberger,2005)这些目标的实现,在很大程度上有赖于各国政党和公共舆论的积极参与。比如,德国的绿党在推进欧洲的环保合作、公共舆论在影响区域政策方面,均产生了一定的复合效应。

2.多样化的区域治理模式

传统上,欧洲共同体以资本、技术(研发)与贸易作为三点成长标准,把区域发展的模式简单划分为蓝色香蕉区域、阳光地带、东西轴线地区,也就是所谓的发达地区、欠发达地区和边缘地区。(Alexander Heichlinger,2005)然而,全球化、知识经济和信息时代的到来,带来了技术进步、大规模创新能力、劳动力培训的进步和资本的更高流动性,这使得社会经济得以重塑,由此导致了经济、社会、政治发展的空间变化。其结果是一些区域得以复兴,一些区域衰败下去,新的城市与区域经济网络的出现,以及跨边境的区域经济联系的凸显。在这种情况下,新的区域分类标准和发展模式代替了传统的三分法模式。目前,欧盟国家的区域发展模式多种多样,如有资本与大城市区域、衰败的产业区域、动力的中间区域和边缘区域,等等。本章把欧盟区域治理模式大致区分为问题区域模式、创新区域模式、跨境合作模式和流域治理模式。这种区域治理模式的分类,使欧盟对区域不平衡发展的治理更具问题导向性。

(1)问题区域治理模式

所谓“问题区域”,简单来说就是出现各种区域公共问题的区域,如上述的落后区域、萧条区域、滞胀区域和边缘区域,都可归入问题区域范畴。在欧盟的区域协调发展过程中,问题区域的治理任务繁重,而其中,对那些广大的落后区域(Less Developed Regions)的治理又是重中之重,欧盟结构基金的很大比重就用于扶持这些地区的发展。在欧盟,一般按人均GDP水平来确定某一地区是否属于落后区域,如果该国或地区人均GDP低于欧盟人均GDP的75%,就被确定为落后区域,可以享受特殊政策。1999—2003年,大部分新加盟成员国的GDP水平还不到25国平均水平的2/3,也就是低于75%的水平。目前,欧盟有超过25%的人口、64个区域的人均GDP低于75%的欧盟均值,属于典型的落后区域。新加盟的10个成员国,65%的地区的GDP低于欧盟均值50%的水平。在欧盟25个成员国中,英国和比利时的内部区域差距最大,英国的内伦敦地区(Inner London)和西利-艾思来斯地区(Isles of Scilly)的人均GDP水平,分别是欧盟均值的315%、73%;比利时的布鲁塞尔地区和海纳特省分别相当于欧盟均值的235%、75%。瑞典属于适度差距国家,斯德哥尔摩和诺拉·麦兰斯威利吉地区的人均GDP水平,分别相当于欧盟均值的158%、98%。(Alexander Heichlinger,2005)总体而言,西欧和欧盟的几个传统大国,内部区域发展差距不是太大,但欧盟东扩和南拓后,25个成员国之间的发展差距陡然大增。在10个最富裕地区中,其GDP相当于欧盟均值的189%,而在10个最不繁荣的地区中,其GDP只相当于欧盟均值的36%。实际上,新近加盟的10个成员国大部分地区属于问题区域中的落后区域。

(2)创新区域模式

创新区域是新经济时代欧盟区域发展的一种重要模式。早在1995年欧盟就发布了《创新绿皮书》,次年又发布了具有开创性意义的政策文件《欧洲创新的第一个行动计划》,提出了欧盟创新政策发展的建议和方案,其中重要的一个内容是开展趋势图表(Trend Chart)项目。该项目的宗旨是为欧盟创新政策的决策者提供各成员国在创新方面的综合信息,包括统计资料、政策汇总、各成员国的竞争态势和未来的趋势等等。可以说,趋势图表项目是欧盟成员国之间进行创新标杆比较(Benchmarking)、政策的相互学习和交流的一个平台,也是欧盟层次上创新政策协调的一个体现。2000年,葡萄牙里斯本召开的欧盟理事会,明确提出了建立欧盟区域创新评价指标体系的要求,以此提高欧盟的经济竞争力,将欧盟建设成为世界上最具竞争力的知识经济社会的战略构想。2001年,欧盟根据区域创新评价指标体系的要求,制订了区域创新综合评价表,包括17个创新活动指标。对照区域创新综合评价表,欧盟认为在多项指标的比较中,落后于美国和日本。因此,从2000年开始,欧盟每年颁布创新政策的年度报告,汇报、定性分析和展望各成员国的创新政策;并从2001年开始正式发布欧盟成员国创新成绩表,利用创新指标体系对成员国的创新成绩进行定量比较,分析优势和劣势。

在欧盟这种整体的创新政策和竞争激励指引下,近十年来欧盟国家涌现了一批颇具国际竞争力的创新区域,如德国的巴登-符腾堡地区(Baden-Wurttemberg)、号称“第三意大利”的艾米利亚-罗马格纳地区、荷兰林伯格省(Limburg Province)的化工产业集群区域,等等。这里以巴登-符腾堡创新区域为例作一扼要介绍。该地区位于德国西南部,其主导产业集中在建筑机械、汽车及其零部件供应、电子机械和电子等生产制造方面。区域内企业大多数是中小企业,这些企业雇佣的劳动力占区域内就业劳动力总量的58%。1996年,德国全国的专利产品为8532件,而仅巴登-符腾堡地区就占了总数的23%。该地区的创新网络除了企业之间的关系网络外,还有大量的非企业组织机构如教育和科研机构、商会和本地银行、区域政府等共同组成的区域创新网络系统。这对于区域获得创新的竞争优势具有决定意义。例如,该地区有德国最强大的和密度最大的教育科研网,诸如德国曼海姆大学、海德堡大学、斯图加特大学与大批应用性的研究和培训机构

(3)跨境合作模式

跨境合作模式,是欧盟国家为应对全球化和区域一体化的挑战,而探索出的具有长久生命力的区域整合的一种新模式。它一方面有力地促进了行政区边缘区域的经济发展,另一方面又可以提升核心区域和边缘区域的整体竞争力和“发展红利”。跨境合作模式大致有“两国一制”的跨国合作模式和跨省(州)、市的跨区协作模式。下面分别以一个案例予以介绍。

案例2-2 丹麦、瑞典两国跨境的“奥瑞桑德区域合作”(https://www.xing528.com)

(Oresund Region)

它被经济合作与发展组织称为“跨境区域合作的佼佼者”(OECD,2003),由此推动了该区域的“第二波”发展。其愿景和目标是:建成为欧洲最具功能性整合的跨边境大都市区域;取得在经济发展、社会福利和环境可持续能力方面的全面进步;形成核心地区和边缘地区利益共享、平衡发展的多中心发展格局。(OCAR,2004)过去几年,奥瑞桑德区域合作取得重要成就,它使交通和游客流量大增,增进了两国边境大学和医院的紧密合作,引入和创建了很多公司,成为斯堪的纳维亚国家引领全球竞争力和吸引外国投资的领头羊。

奥瑞桑德区域合作之所以取得巨大成功,最关键的因素就在于这种合作有一整套健全的制度安排作保障。它包括两国间、区域主体间和各级政府间层次的区域合作组织体系。一是通过“斯堪的纳维亚国家部长理事会”和“奥瑞桑德发展委员会”,在国家层次加强政治合作;二是由“奥瑞桑德区域委员会”负责区域合作的行政执行工作,以促进经济发展、日常整合和区域联合。该委员会担当三个基本角色,即维持和加强政治对话论坛的角色、跨境利益的集合点角色以及提升框架条件和发展潜力的角色。奥瑞桑德区域委员会成员组织共有13个行政单位,包括五个县、三个城市、两个自治市、一个区域市政局、一个地区和一个镇。该委员会的日常运转,主要就是靠13个成员组织的财政支持。同时,斯堪的纳维亚国家部长理事会也在经济上给予一定的经济支助;三是两国的官方机构,如丹麦的经贸部、环境部、大哥本哈根当局与瑞典的外交部、斯堪的纳维亚县政当局平时紧密合作,平等协商,甚至为共同利益和未来发展,达成了新的关税协议,设立了特别的税收办公室。

特别值得指出的是,奥瑞桑德区域合作的所有活动,自始至终都是基于地方、区域和国家层次的紧密对话。而这些对话的行动者,包括来自于市场、公民和政府各个层次的合作网络。

案例2-3 柏林-布兰登博格首都区域的竞争与协调

柏林和布兰登博格都是德意志联邦下属的一个州级单位,所不同的是:柏林是一个特殊的州级城市,它在政治上不仅是联邦的一个州,同时又是德国的首都,相当于我国一个直辖市的概念,而布兰登博格是一个普通的州(其首府是波茨坦)。但柏林在地理空间上是被布兰登博格完全包围的,坐落在布兰登博格州的中心地区,非常接近于我国首都北京和河北省的关系。

柏林是德国的首都,传统重工业发达,经历结构转型后服务业也十分发达,但其缺陷是发展腹地有限(面积仅892平方公里);而布兰登博格地域广阔(面积29474平方公里),是德国传统的农业重镇,农业和森林覆盖区域占84.9%。因此,两个州各自都存在优劣势和结构矛盾,如能互补合作便可取得双赢收益。一直以来,两个州之间的居民和经济往来,已结成一个互利互惠的区域整体。特别是1989年柏林墙倒塌和德国统一后,东柏林和西柏林作为意识形态上的两个分割概念不再存在,柏林得以在空间上重新整合。与此同时,两个州之间政治上的割裂被打破,经济和社会交往以及移民和民间流动变得非常频繁,交通和通讯基础设施要求连接成网以实现规模效益。此外,很多有价值的地块和自然资源正面临持续发展的压力,在新的环境下它们必须在区域共同利益下加以保护。从根本上讲,这个区域已经变得你中有我、我中有你了。可是,上述这些发展任务和计划却总是在大区域和自我的小区域两个层面上面临分配的冲突。

为此,两州从提升区域整体竞争力和保持可持续发展能力的共同利益出发,决定摒弃原来那种近乎各自为政的发展思维,打造一个在全欧洲乃至全世界都享有盛名的首都区域经济圈。1995年,两州达成永久性合作规划协定,在这个合作规划协定指导下,即使一些令双方最棘手的问题也能在“基本共识”(Common Consent)下得以合理解决。1996年,成立柏林-布兰登博格两州联合规划部(Joint State Planning Department),提出两州共同发展方案和共同发展计划这两个概念规划,把两个州涵盖的区域全部纳入统一规划的空间。联合规划部是柏林州参议院发展规划部和布兰登博格基础设施与区域规划部的重要组成部门,因此,作为一种制度化合作框架,这在德国联邦共和国内是非常独特的。1998年第一个跨州的规划开始实施,2003年关于新机场选址和2004年整体区域规划相继落实。这样,持续多年的深入谈判和相互协调终于成功。两州跨境合作的最大贡献就在于,达成了双方的利益均衡,同时确保了双方作为一个联邦成员的平等利益诉求。从实践中来看,90%以上的跨州问题可以通过这个机构得以解决,只有小部分问题需要双方的政治领导人来拍板决定,即使一些最具争议性的问题也已通过双方的政治谈判得以妥善解决。(两州联合规划部,2004)

目前,柏林-布兰登博格首都区域,已作为地方政府跨境合作的一个成功范例,影响着欧洲的空间整合和一体化进程。而且,它的目标还在于把一个跨边界的大都市区域,整合扩展为德国—波兰跨境发展的更好样板。需要指出的是,两州的跨境合作并不是通过联邦政府自上而下的科层协调,或者“大鱼吃小鱼”的行政区划兼并方式来进行的,在行政建制上柏林和布兰登博格仍然是联邦下属的两个州,二者的权利和地位是均等的。两州联合规划部达成跨区域协议的四道决策程序是:首先由部的首脑和常驻代表协商,如存在异议则交由州秘书处,如仍有异议再交由两州部长和议长协商,最后还有异议的话交由联合的区域政府规划会议来裁决。

(4)流域治理模式

随着工业化和城市化进程的急速推进,流域内上、中、下游地区如何协调发展,成为摆在民族国家政府和地方政府面前的一道难题。欧盟境内有莱茵河、多瑙河、伏尔加河等众多国际河流,流域的协调发展和合作治理问题尤为突出。下面以莱茵河为例作一简单分析。

莱茵河干流全长1320公里,是欧洲第三大河,流经瑞士、法国、德国和荷兰等国家,流域范围内还包括奥地利、卢森堡、意大利、列支敦士登和比利时等九个国家,流域面积为185万平方公里。欧洲工业革命以来,沿莱茵河干流形成了六个世界闻名的工业基地,即巴塞尔—米卢斯、弗莱堡、斯特拉斯堡、莱茵—内卡、莱茵—美茵、科隆—鲁尔和鹿特丹—欧洲港区,它们分别是欧洲和世界重要的化工、食品加工、汽车制造、冶炼、金属加工、造船和商业银行中心。从实际情形来看,欧洲莱茵河流域内的九个国家,经济发展水平很不平衡,同时,莱茵河对各国经济发展所起的作用各不相同。因此可以说,世界上没有其他任何地方比欧洲低地平原国家,更能理解流域整体目标为主的管理必须承担国际性义务的含义。(姜彤,2002)

在百多年的探索实践中,欧盟九国形成了一套丰富而又实用的流域治理模式。一是成立了“莱茵河保护国际委员会”(IKSR)。1950年7月,该委员会由荷兰提议,瑞士、法国、卢森堡和德国等参与,在瑞士巴塞尔成立。其初衷旨在全面处理莱茵河流域保护问题并寻求解决方案,初期仅为流域内各国政府和组织提供咨询和建议,后来逐渐发展成为流域有关国家部长参加的国际协调组织。二是签署了具有法律效力和制度约束力的《伯尔尼公约》。1963年,流域成员国在瑞士首都伯尔尼签署了《莱茵河国际委员会的框架性协议》,即《伯尔尼公约》,该公约奠定了莱茵河流域管理国际协调和发展的基础。三是IKSR还设有由政间组织(如河流委员会、航运委员会等)和非政府组织(如自然保护和环境保护组织、饮用水公司、化工企业、食品企业等)组成的观察员小组,监督各国工作计划的实施。委员会下设许多技术和专业协调工组,如水质工作组、生态工作组、排放标准工作组、洪水工作组、可持续发展规划工作组等。四是签署了一系列流域水环境管理协议。20世纪80年代,IKSR在国际合作共同治理莱茵河流域环境污染和洪水问题方面,签署了一系列协议如《控制化学污染公约》、《控制氯化物污染公约》、《防治热污染公约》、《莱茵河2000年行动计划》、《洪水管理行动计划》等。五是规划实施了莱茵河流域可持续发展20年计划。2001年1月,在法国斯特拉斯堡举行的莱茵河流域国家部长会议上,总结了莱茵河流域近50年水环境综合整治的经验,批准实施以莱茵河未来环境保护政策为核心的《Rhine 2020——莱茵河流域可持续发展计划》。

3.多管齐下的区域治理方式

从本质上说,区域治理发展就是要借助政府干预的力量,逐步调控因市场失灵而带来的区域不平衡发展状态。但政府与市场的相互消长关系告诉我们,政府在区域治理发展过程中的干预方式和介入程度甚有讲究,过分干预和干预不当反而会适得其反。欧盟是成熟的市场经济共同体和民主法治社会,因而它很好地处理了“看得见的手”与“看不见的手”在区域治理发展中的关系问题,形成了法制、经济和行政多管齐下的区域治理方式。

(1)完备的法制方式

欧盟国家的区域政策是有法可依的,严格建筑在宪政和相关的法律条文上。可以说,完备的法制是欧盟国家开展区域治理发展工作的基石。1958年签订的《欧共体共同条约》(TEEC)是欧洲一体化的基本法律基础之一。该条约在前言就开宗明义提出:“切望通过缩小区域间的差距和降低较贫困地区的落后程度,加强各国经济的一致性和保证它们的协调发展。”此外,该条约的第十四篇通篇明确了区域问题的重要性以及解决区域问题的法律规范。如第一百三十条A款提出:“为了促进全面协调的发展,共同体应发展与执行能加强其经济与社会聚合的行动。共同体尤其应以缩小区域间发展水平差距和降低最低贫困区域(包括农村地区)的落后程度为其目标。”上述法律规定在后来的《欧盟条约》基本法中得以完全保留并愈加重视,如《欧盟基本法》第二条规定:“欧盟的目的在于促进经济和社会发展,实现高就业水平和维持可持续与平衡发展”;第一百五十八条规定:“缩小欧盟不同区域间的发展差距,特别是那些欠缺扶持的弱势地区”。(John Walsh,2005)此外,欧盟的成员国一般也制定了促进区域治理发展的法律体系,如德国的宪法、改善地区经济结构的法律等,在促进德国区域治理方面起支柱性作用。德国的《联邦宪法》规定,联邦政府与州政府之间是一种相互协调的关系,在地区经济发展中联邦政府必须担当占50%比重的任务。根据改善地区经济结构的法律,德国制定了《地区经济的框架计划》,被誉为德国地区经济发展的圣经(每年度有一个框架计划),规定什么地区该受援助,援助多少,是宪法精神的具体化。可以看出,德国政府很少通过“人治性”的政策优惠和扶持来支持区域发展,而是一切以法律行事。

(2)精细的经济方式

欧盟干预区域发展的经济方式,集中体现在设计精细的多种扶持基金上面。这些扶持基金主要有结构基金(Structural Funds)、聚合基金(Cohesion Fund)、团结基金(The European Union Solidarity Fund)和预备接纳基金(Pre-accession Aid)。

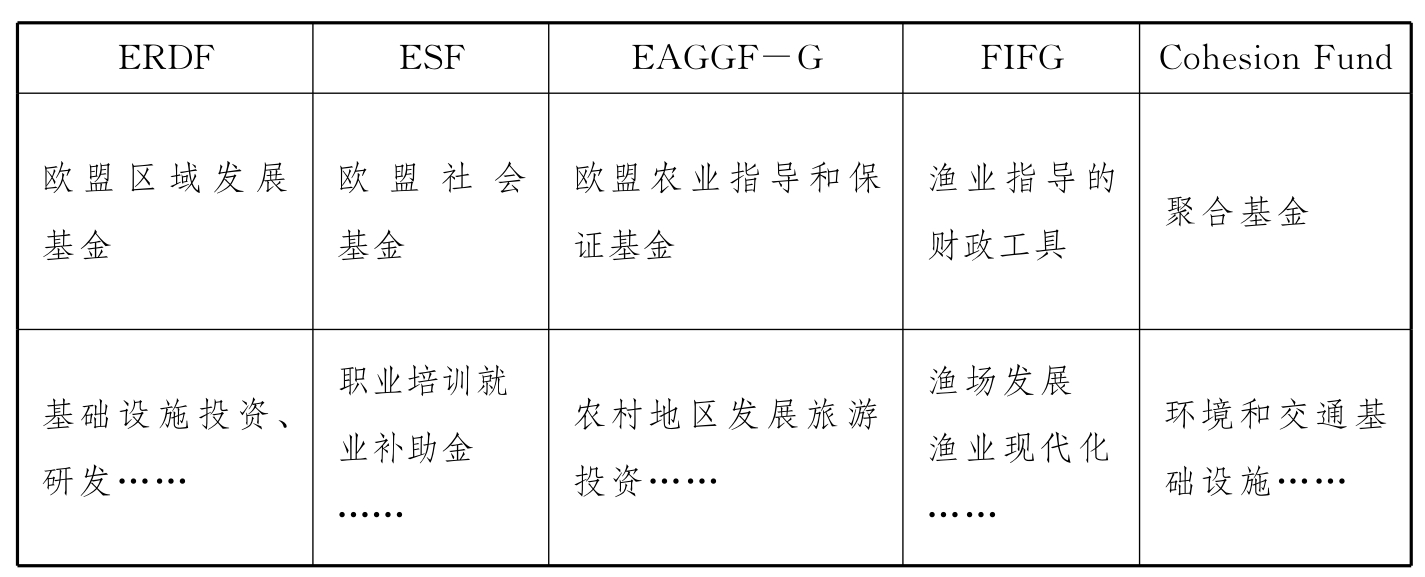

表2-1 欧盟区域政策的主要工具及内容

资料来源:John Walsh,The Experiences and Effects of EU Regional Policy,2005。

A.结构基金。它包括ERDF、ESF、EAGGF-G、FIFG四个组成部分,在欧盟预算中,大约1/3用于结构基金和聚合基金,比如2000—2006年度为235亿欧元。其中,195亿欧元结构基金用于15个老成员国,15亿欧元用于新增10个成员国(2004—2006),25亿欧元为聚合基金。2007—2013年度达到300亿欧元以上。(John Walsh,2005)2000—2006年度结构基金的94%集中于三个目标:一是帮助那些落后区域加快发展和追赶步伐;二是支持那些面临结构困境的工业、农村、渔场和城市区域的经济和社会的转变;三是实现培训的现代化和促进就业。

B.聚合基金。它只适用于人均GDP低于欧盟均值90%的成员国,主要是新加盟的10个成员国,目的是支持这些国家的环境保护和跨境基础设施建设项目,加快欧洲网络体系一体化步伐。但使用聚合基金是有条件的:除了最基本的人均GDP指标外,申请的成员国不能有过量的国债和预算赤字,同时申请的项目必须是交通运输基础设施或环境保护设施,所有项目还必须符合欧盟条约规定的一般原则。

C.欧盟团结基金。2002年,欧盟理事会通过法案,建立“欧盟团结基金”(The European Union Solidarity Fund),以便欧盟能以快捷、高效和灵活的方式应对某个成员国的突发性重大自然灾害。该基金的年度预算额为10亿欧元。成员国申请的条件是,遭受的损失达30亿欧元或超过年国民总收入(GNI)的0.6%。

D.预备接纳基金。这种基金专门针对那些准备加入但又尚未被正式接纳的中、东欧国家。2004年前,10个国家享受这个支助,但现在只对罗马尼亚和保加利亚两个国家。

总体上看,欧盟借助于上述扶持基金的组合使用,落实了区域政策,使落后区域追赶发达区域,重构那些衰败的老工业区域,振兴萧条的农村区域,扶持城市或国家跨界地区的滞胀区域。值得注意的是,虽然欧盟区域政策的目的在于加强整个欧盟经济、社会和区域方面的聚合,但其首要关心的问题是创造就业机会,并不是把经济增长当做区域扶持的第一目标。而且,受助区域的资格条件和扶持额度是全面把关的,涉及区域面积、人口规模、GDP和失业状况等因素。

(3)规范的行政方式

欧盟区域政策专家布鲁克(Matthew Brooke)认为,欧盟的区域差距调控不仅仅是个钱的问题,而是利用这笔钱去做什么的问题;区域政策的成功取决于项目及其有效执行。(Brooke,2005)如何筹集区域发展基金,进行项目报批以及监控和评估项目的执行,这里涉及一整套工序流程。正是通过规范的行政调控方式,欧盟的区域治理发展政策才能最终付诸实施。

一是区域发展基金的筹集具有制度保障。欧盟预算收入来源有三,即关税及农业税、增值税和成员国GDP总值征收的税金。其中,欧盟规定每个成员国每年要上缴本国GDP的1%作为欧盟预算经费。这笔经费占欧盟年度总预算的50%,其中四成用做各种基金扶持区域发展。因此,区域发展基金的筹集体现了“取之于国、用之于国”的原则[但也存在“劫富(国)济贫(国)”的争论]。

二是确立了区域援助的通用规则。为避免各成员国的内部区域发展政策影响地区的公平竞争,欧盟对成员国的国内区域政策进行了协调。经过长期讨论和谈判,欧盟与成员国就地区发展政策达成协议,并制订了一些通用的规则。主要有:①财政援助必须根据当地的实际情况,不得瞒报;②在政府资金资助方面,对落后地区的资金资助应设定上限,每个国家最多不能超过GDP的4%;③所有援助计划应该是透明的,使欧盟了解其援助程度;④政府援助的地区要非常明确,不能因此而影响该国市场上的竞争;⑤要有伙伴制,即有合作伙伴;⑥欧盟的经费不能取代国家或区域的公共支出。

三是具有严格的项目报批流程。其报批的先后顺序是:①每个国家或地区首先酝酿一份申请计划,充分论证所需支助区域的困难和劣势所在。申请计划要尽量让更多的经济和社会合作伙伴以及其他权威部门参与进来;②创建好申请计划书后,以官方文件的形式提交欧盟委员会;③由申请国与欧盟委员会就申请计划书内容和落实基金进行协商;④当双方在所有问题上达成一致意见后,欧盟委员会将批准这些业已建立的计划和项目,并且给申请方提供一份项目实施指导意见;⑤成员国政府和区域当局决定项目的实施细节,这些具体问题可以不必与欧盟委员会进一步协商,但必须把详细实施方案报欧盟区域委员会备案;⑥项目负责的主管当局筛选出最适合结构基金目标要求的工程,遴选出工程责任人;⑦工程正式实施,但必须在项目规定的最后限期内完成,以免影响下一个周期项目的开始实施;⑧项目负责的行政当局在一个由经济、社会和环境人员组成的监控委员会的协助下,对项目的进展情况进行日常的管理。他们必须向欧盟委员会报告项目进展情况,并提出证据表明项目经费正处在一个良性运作的状态。欧盟委员会负责全面评估监控体制的工作。

四是规定了项目文件的必要内容。包括:①区域的优劣势分析(SWOT),独立的评估和伙伴咨询;②项目活动的详细描述要分割为具体的举措,每个举措必须广泛论证;③每个项目还必须包含量化目标,这些目标要转化为有实际意义的产出、结果、影响数值;④必须制订每年的融资方案;⑤挑选标准、每个层级的融资水平等具体措施必须细化到国家或区域管理主体的层次。

五是决策程序科学合理。①欧盟委员会下设的区域总司(DG-16)提出议案,内部协商论证后形成动议稿;②欧盟专门委员会讨论形成修正案;③欧盟理事会批准;④欧洲议会批准;⑤欧盟委员会执行。

还需提到的是,欧盟国家的区域政策和区域发展行动,严格遵照政府间关系的法理尺度,很少出现中央(联邦)政府或上级政府越权干预区域发展的现象,他们习惯采用自下而上的结构改革,而非自上而下的行政区划调整来协调区域经济活动。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。